关于在华留学生对询问用语礼貌敏感程度的调查研究

2013-03-27王磊

王磊

(北京语言大学汉语进修学院,中国北京100083)

一、引 言

语言是交际的工具,学习语言的目的是为了交际,而语言教学的目的在于培养学习者运用目的语的能力。(崔永华,2005:132)。因此,第二语言教学更强调语言理解和表达能力的培养。(刘珣,2000:93)在语言教学初期,教学更多地体现工具性、技能性的特点,学生学习的语言知识和规律相对较少。但随着学生语言水平的提高,教与学中语言知识和规律的内容逐渐加大。此时,我们在关注语言运用的准确性的同时,也要关注语言运用的得体性,将注意力更多地集中于学习者综合运用目的语的能力和他们的言语行为上,关注他们在具体语境中为实现交际目的而使用第二语言的语用特征。

在华留学生身处汉语语境之中,其在日常生活与学习中与人交谈时要经常进行询问,而他们使用询问用语时对语言的礼貌程度的敏感度是怎样的?哪些因素会影响留学生对询问用语礼貌程度的敏感度?留学生对询问用语的礼貌程度的敏感度是否随着在华时间的延长和汉语水平的提高而发生变化?与此同时,留学生对询问用语的礼貌程度的敏感度与汉语作为母语的中国大学生之间是否存在差异,如果存在,差异有多大?我们希望通过对在华留学生和中国大学生的调查来进行考察,从而有所发现。

本次调查采取封闭式问卷调查的方式。我们选择了五个常见的需要使用询问用语的语境(询问具体方位、水果价格、具体时间、是否有空座位、东西的主人是谁),并给出在该语境下可能用到的五个礼貌程度不同,且存在级差的语句,要求被试依据其自身对该语句的礼貌程度的判别进行打分。礼貌程度越高,分数越高,其中5分最高,1分最低。

本次调查的被试总量共80人,其中在华留学生60人,中国大学生20人。被试的来源及基本情况为:(1)北京交通大学60名留学生,其中A、B、C、D班各15人,女性和男性被试各占一半;班级划分是根据入学分班考试确定的,A班为零起点的汉语学习者,B、C、D班留学生的汉语水平逐级升高,其中D班学生学习汉语的时间在两年以上,HSK(老)等级为6、7级;另外,被试中来自英国、美国、法国、古巴、肯尼亚、巴基斯坦等非汉文化圈的留学生占60%,其余被试均为来自日、韩、朝、印尼(华裔)等汉文化圈的留学生。(2)北京语言大学三年级中国本科生20人,其中女性和男性被试各占一半。

调查以后,我们对相关数据进行了统计,下面我们就此对本次调查做出描写和分析。

二、调查统计结果的描写与分析

(一)语言水平与留学生对询问用语礼貌程度的敏感度

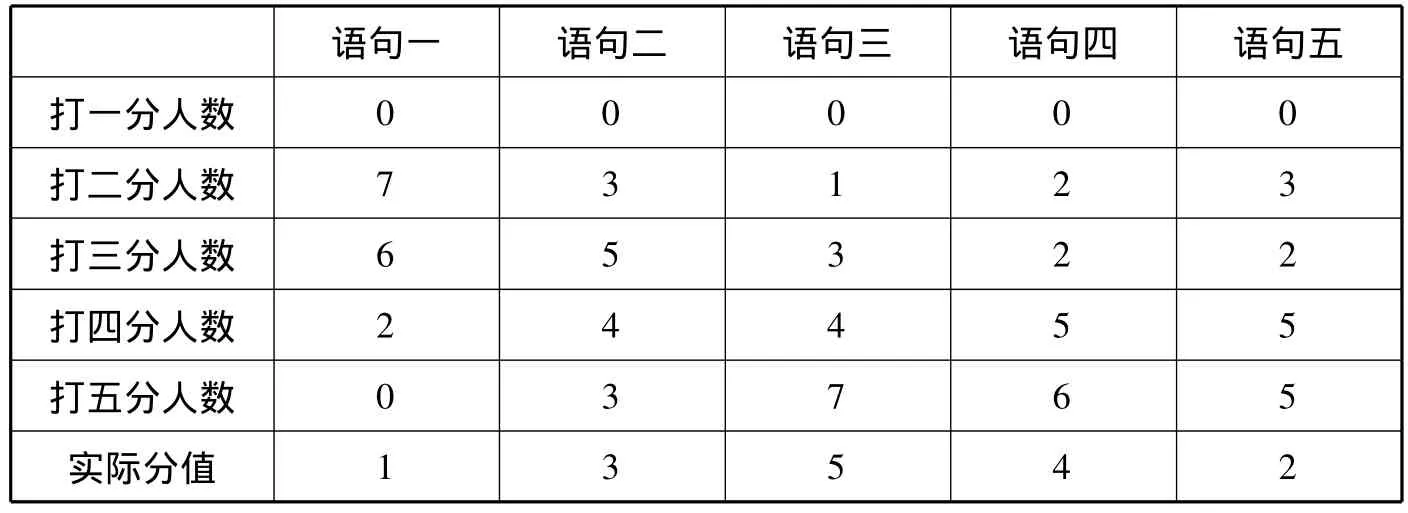

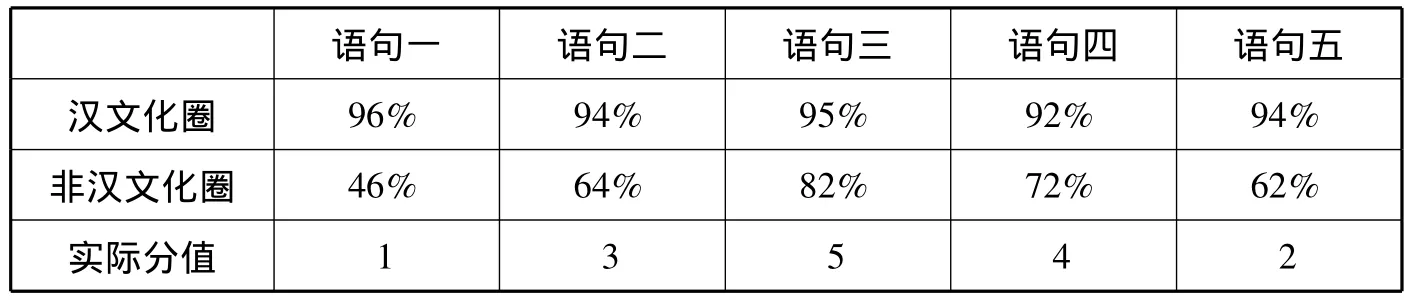

1.A班被试15人。统计显示他们对五个语境中每个语境下列出的五个语句的礼貌程度具有一定的敏感度,但他们对每个语境下五个语句的打分和该语句的实际分值有一定的差异。下面我们以语境一(询问厕所在哪儿)为例具体说明。来看表1。

表1 A班被试对语境一的打分情况

如表1所示,A班被试对询问用语的礼貌程度具有一定的敏感度,但总体上讲,敏感度较低。对于我们认为很没有礼貌的语句一“嘿,厕所在哪儿?”,他们没有给出最低的1分,而是集中于2、3分,这说明他们并没有意识到这个语句是不礼貌的;对于我们认为有一定礼貌程度的语句五“请问,厕所在哪儿?”,他们的打分却集中在4、5分,这和语句的实际分值存在较大差异;然而,在很有礼貌的语句三“对不起,打扰一下,您能告诉我厕所在哪儿吗?”和语句四“对不起,打扰一下,你知道厕所在哪儿吗?”的打分上,被试集中给出了4、5分,这和语句的实际分值较为符合,说明他们对各语句的礼貌程度具有一定的敏感度,尤其是可以找出非常有礼貌的语句。在其它四个给定的语境中,A班被试的打分和语境一非常类似。因此,我们认为A班被试对语句的礼貌程度的敏感度主要指向礼貌程度较高的语句,对于礼貌程度较低的语句,他们的判断力较弱。

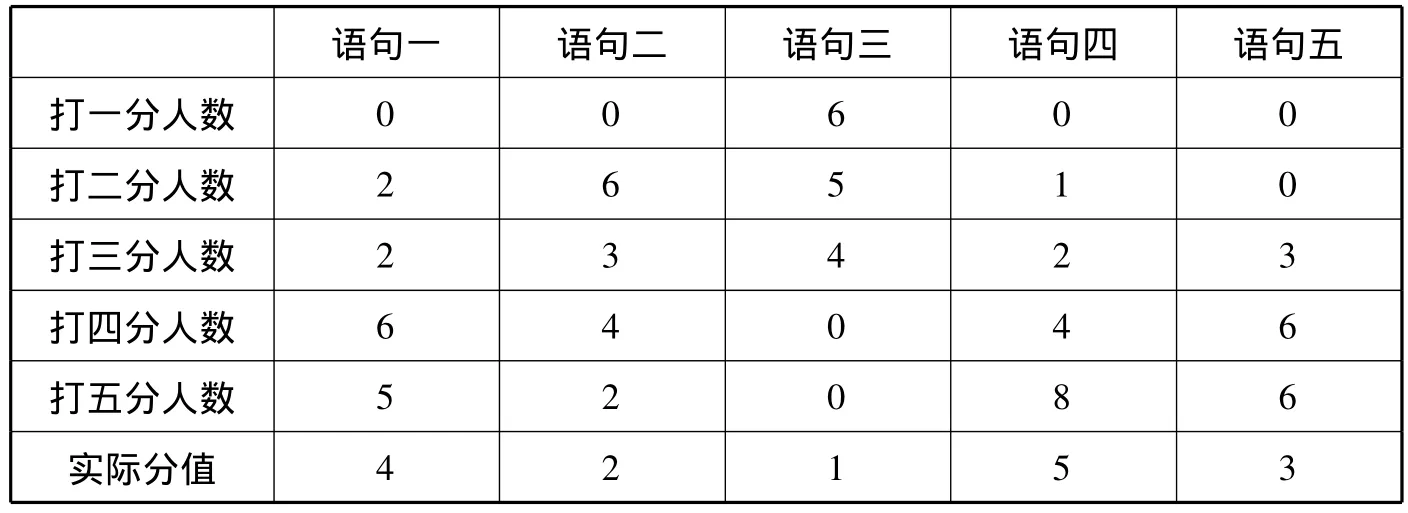

2.B班被试15人。统计显示他们对五个语境中每个语境下列出的五个语句的礼貌程度的打分情况和A班总体相似,稍有差别,主要表现在他们对礼貌程度最低,分值为1的语句有了一定的敏感度。我们以语境三(询问时间)为例,来看表2。

表2 B班被试对语境三的打分情况

如表2所示,B班被试对询问用语的礼貌程度的敏感度比A班被试稍高。对于我们认为很没有礼貌的语句三“嘿,现在几点了?”,B班被试中有6人打出了最低分1分,还有5人打出了较低分2分。可见,随着学习时间的增加,在汉语水平提高的同时,他们对询问用语的礼貌程度的认识也有所发展,能准确找出最没有礼貌的语句。同样,在我们认为礼貌程度的实际分值为4、2、5的语句一“对不起,打扰一下,请问现在几点了?”、语句二“请问,现在几点了?”和语句四“对不起,打扰一下,您能告诉我现在几点了吗?”等三个语句上,更多的人给出了和实际分值一样的分数,而且大多数被试即使给出的分数与实际分值不符,但也相当接近。在其它四个给定的语境中,B班被试的打分情况和语境三大体相同。这些都说明和A班被试相比,B班被试虽然对询问用语礼貌程度的敏感度还不是很高,但他们在这方面的认识已有提高。

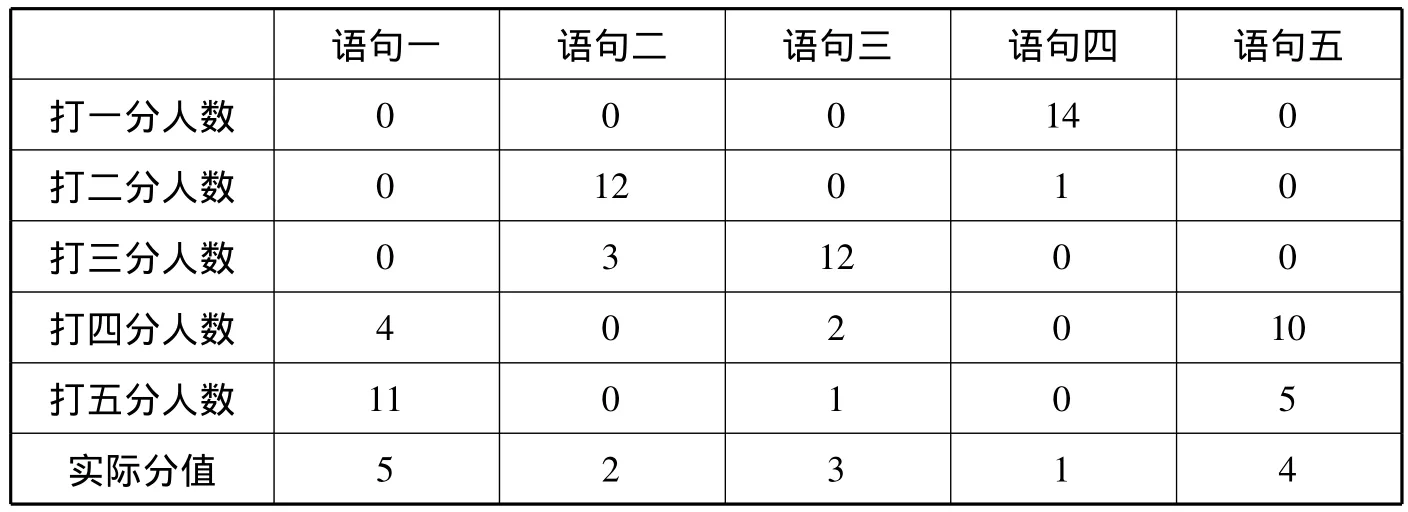

3.C班被试15人。统计显示他们对询问用语礼貌程度的敏感度明显强于A、B班被试。总体上讲,他们对五个给定语境中每个语境下列出的五个语句的礼貌程度的打分和该语句的实际分值出入很小。我们以语境四(询问是否有空座)为例,来看表3。

表3 C班被试对语境四的打分情况

如表3所示,被试对语境四下列出的五个语句的礼貌程度的打分主要集中在实际分值上。在其它四个语境中,C班被试的打分情况和语境四高度一致。这说明C班被试对询问用语的礼貌程度更加敏感,能够辨别出在特定语境下每个语句本身的礼貌程度,他们只是在礼貌程度相邻的语句上存在一定的问题,但这和汉语自身表达上的局限和特点也有一定的关系。

比较以上3种发电方式,同转速发电最简单,基本利用现有设备,技术方面也基本相同。变极发电也基本利用现有设备,仅仅是在发电时改接电机的接线以改变电机极数,其他技术方面也基本相同。变频发电需要增加1套变频设备(一般为变频机组),发电运行时,利用外部电源启动变频机组,再逐台启动水泵机组,逐步由水泵机组发电驱动变频电动机带动变频电动机向外发出电力。

4.D班被试15人。统计显示他们对询问用语礼貌程度的敏感度很强,他们对给定语境中列出的五个语句的打分基本与实际分值完全一致。我们以语境二(询问水果价格)为例(见表4)。

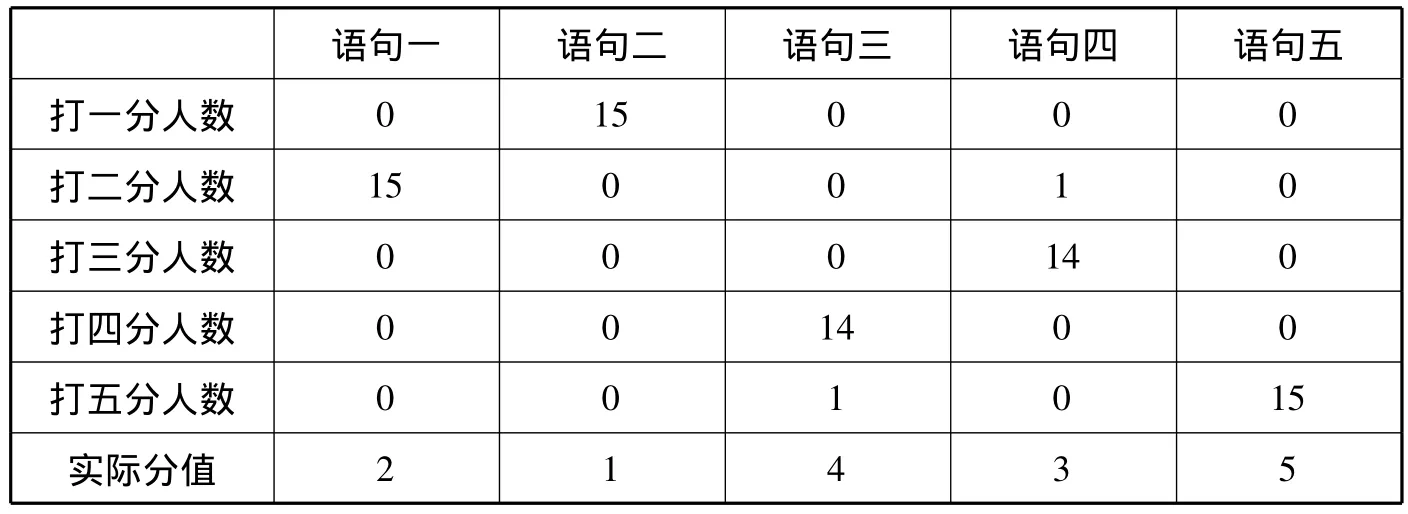

如表所示,被试给语境二中语句一“请问,苹果多少钱一斤?”、语句二“嘿,苹果多少钱一斤?”、语句五“不好意思,麻烦您问一下,您的苹果多少钱一斤?”的分数和实际分值完全一致。即使在稍有差异的语句三“麻烦您问一下,您的苹果多少钱一斤?”和语句四“苹果多少钱一斤?”中,也只是有一个人给出了相邻的分数。这与母语为汉语的大学生的打分情况高度一致。而将D班被试的调查结果与中国大学生被试的调查结果相比,我们有如下发现,来看表5。

表4 D班被试对语境二的打分情况

表5 中国大学生对语境二的打分情况

如表5所示,中国大学生在语句一的打分上跨度较大,虽然绝大部分被试给出的分数和实际分值一致,但是另有3人认为“请问,苹果多少钱一斤?”是最有礼貌的说法。而在这一语句上,D班被试全部给出了和实际分值一样的2分。另外,在语句三、四、五的打分上,绝大部分中国大学生被试能给出和实际分值一样的分数,但均有两到三个分值分布区间。可见,中国大学生被试的分数分布比D班被试分散一些。在其它四个语境中,中国大学生被试的打分情况和语境二的打分情况相差不大。从这一点上我们可以说,汉语水平较高的D班被试对询问用语礼貌程度的敏感度甚至略强于中国大学生被试。

综上所述,随着汉语学习的深入,汉语水平的提高,汉语知识和规律的增多,留学生对运用汉语的得体性的意识不断加强,他们对询问用语的礼貌程度越来越敏感。可以讲,语言水平越高的语言学习者,对询问用语礼貌程度的敏感度越高,有的甚至高于汉语母语者。

(二)文化背景与留学生对询问用语礼貌程度的敏感度

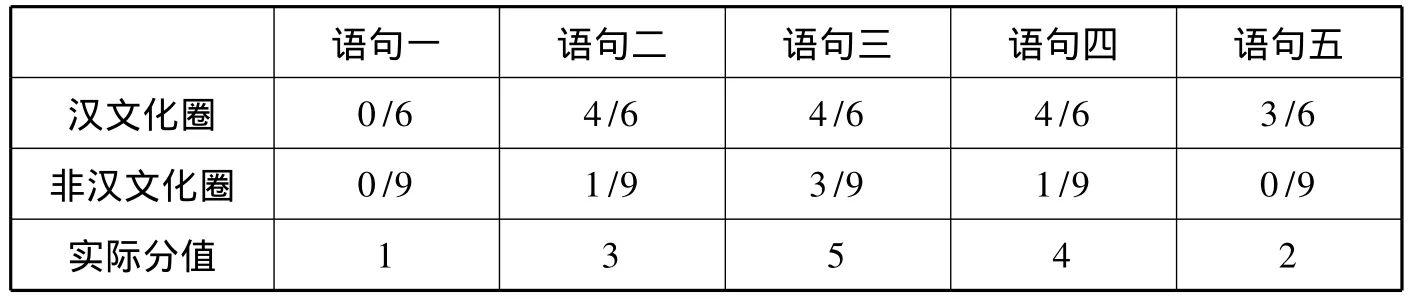

调查中,来自日本、韩国、朝鲜和印尼(华裔)等汉文化圈的被试24人,占留学生被试的40%;来自英国、美国、法国、南非、俄罗斯、肯尼亚、巴基斯坦、也门、古巴等非汉文化圈的被试36人,占留学生被试的60%。统计显示来自汉文化圈的被试和来自非汉文化圈的被试对询问用语礼貌程度的敏感度有较大差异,即来自汉文化圈的被试对询问用语礼貌程度的敏感度明显高于非汉文化圈的被试。我们以语境五(询问东西的主人是谁)为例,来看表6。

表6 汉和非汉文化圈被试给语境五各语句的分数与实际分值相同的比率表

我们认为汉文化圈国家和地区的文化与中国文化相关紧密,历史上与中国的交往源远流长,所以被试在思想上和思维上与中国人较为相似,他们在学习汉语的过程中更容易接受通过语言学习而附带的思维训练。然而,英、美、法、西、俄以及阿拉伯国家的文化和中国文化截然不同,被试的思维模式和中国人相差很大,对他们而言,汉语学习本身就困难重重,而让他们在学习汉语的同时接受中国式的思维模式更是难上加难。因此,来自非汉文化圈的被试在运用汉语的得体性上比来自汉文化圈的被试差,他们对询问用语礼貌程度的敏感度低于汉文化圈的被试。

以上我们是从整体上看这种地区差异,下面我们看一看处于同一语言水平的被试,他们会不会因为来自不同地区而产生这种差异。如前所述,在语言水平较高的C、D班,被试对询问用语礼貌程度的敏感度较高,基本上不论来自什么地区,什么文化背景的国家都可以较好地辨别询问用语的礼貌程度。因此,我们以A班为例(其中来自汉文化圈的6人,非汉文化圈的9人),同样选择语境一的打分情况,看看这种差异是否存在。见表7。

表7 A班汉和非汉文化圈被试给语境一各语句的分数与实际分值相同的人数

如表7所示,在普遍对询问用语礼貌程度的敏感度较低的A班被试中,来自汉文化圈的被试对询问用语礼貌程度的敏感度比来自非汉文化圈的被试强一些,这和我们上面的结论是一致的。因此,我们认为文化背景会影响汉语学习者对询问用语礼貌程度的敏感度,且影响力较大。

(三)性别与留学生对询问用语礼貌程度的敏感度

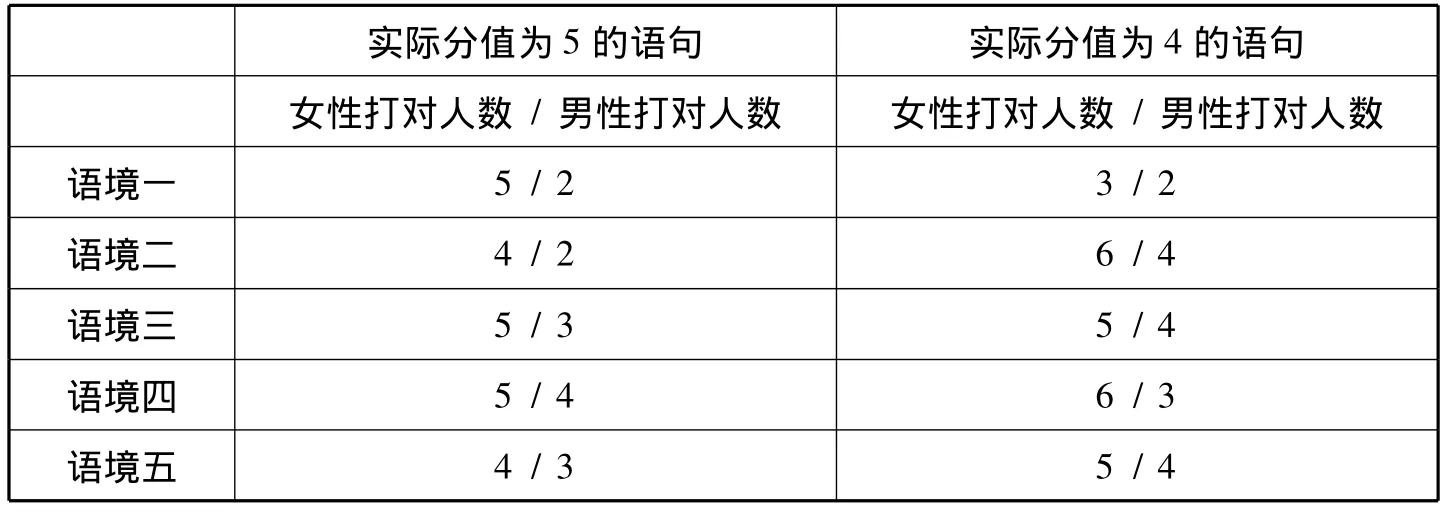

统计显示不同性别的被试对询问用语礼貌程度的敏感度存在差异,主要表现为女性被试对询问用语礼貌程度的敏感度高于男性被试。这种差异尽管普遍存在,但在语言水平较低的A、B班被试中表现更为明显,对于学习汉语时间较长,汉语水平较高的C、D班被试,差异大幅缩小。我们以A班和D班被试为例具体说明。

A班被试中有7名男性被试,8名女性被试。虽然他们对询问用语礼貌程度的敏感度都不高,但根据统计,女性被试的敏感度略高于男性。我们发现在给定的五个语境中,能够给实际分值为1的语句打出1分的被试很少,只有一名来自印尼的女性被试和一名来自英国的女性被试在三个语境中给出了1分,在另外两个语境下列出的两个实际分值为1的语句中她们也打出了较低的2分。而其他75%的女性被试和100%的男性被试都没能辨别出每个语境下最没有礼貌的语句。这说明在一定程度上女性被试比男性被试对语句的礼貌程度稍敏感一些。

除此以外,在五个语境中的25个语句里,A班被试由于受到语言水平的限制很少能打出和语句本身实际分值一致的分数。但在仅有的几个打出和实际分值一致的被试中,女性被试约占到七成。下面我们以所有实际分值为5的和实际分值为4的十个语句(因为打对分数的人较多)为例,看看女性被试和男性被试在打分上的差异(见表8)。

如表8所示,与男性被试相比,更多的女性被试可以在礼貌程度较高的语句上给出和实际分值相一致的分数。可见,女性对询问用语的礼貌程度比男性更敏感。这符合社会语言学上关于女性比男性说话更谨慎,选择更为易于接受的表达方式的结论。

表8 A班女性和男性被试对五个语境中实际分值为5、4的语句打对分数的人数对比

D班被试中有4名男性被试,11名女性被试。总体上讲,15名被试都给出了和实际分值一致的分数。同时我们也发现15名被试给每个语境中的五个语句进行打分时,只有来自蒙古和俄罗斯的两名女性被试没有打出和实际分值相一致的分数,但她们也只是在个别语句上给出了和实际分值相近的分数。基本上讲,语言水平较高的男性和女性被试对询问用语礼貌程度的敏感度比较一致,性别在这个阶段的影响力明显弱于语言学习的初始阶段。

(四)年龄与留学生对询问用语礼貌程度的敏感度

据统计,我们发现年龄同样会影响被试对询问用语礼貌程度的判断,年龄较大(30岁以上)的被试对询问用语礼貌程度的敏感度高于年龄较小(16—23岁)的被试。但这种差异同样是在语言水平较低的被试中更为明显,在语言水平较高的被试中相对较弱。从A、B班被试的统计结果可以看出,年龄较小的被试(一共22人)所打的分数多集中在4、5高分段,有的甚至给一个语境中的五个语句打出3到4个5分,低分很少,而实际分值为最低分1分的语句也基本上被打出了2或者3分,有的甚至给出4分的高分。这一方面反映出年龄小的被试对询问用语的宽容度较高,使用语言较为随便;另一方面也反映出他们对询问用语礼貌程度的敏感度相对较低。然而,年龄稍大的被试(一共8人)则相对较好,他们基本上能够给出和实际分值接近的分数,甚至是和实际分值一样的分数。这说明年龄较大的被试选择交际用语时比较谨慎,对用语的礼貌程度更敏感。

C、D班的调查结果显示语言水平较高的被试基本上不存在对询问用语礼貌程度的敏感度的差异,无论是年龄较小还是年龄较大的被试都可以给出和语句的实际分值相一致的或者接近的分数。这说明年龄这个影响因素具有很强的阶段性,随着汉语水平的提高,它的影响力越来越小。

三、余 论

简言之,被试对询问用语礼貌程度的敏感度和被试的语言水平、文化背景、性别和年龄有很大的关系。但是,这些因素很少单独发挥作用,经常是两个或者多个因素一起发挥作用。比如:性别和文化背景一起发挥作用,在A班被试中,女性被试对询问用语礼貌程度的敏感度高于男性,但我们也发现在A班被试中,8名女性被试有5名是来自汉文化圈的,而7男性名中只有3名是来自汉文化圈的。除此之外,年龄和文化背景,年龄和语言水平等都会一起发挥影响作用。

与此同时,我们对汉语为母语的中国大学生进行了调查,统计发现绝大多数被试虽然都可以根据字面意思把所有给定语境中的五个语句的实际分值打出来,但是,他们当中也有相当一部分人认为相对简单的语言是比较有礼貌的,即为实际分值为3的语句打了最高分5分。这说明现代大学生在运用语言上出现了倾向简单明了的趋势,而那些很有礼貌,却相对冗长的询问用语逐渐被他们摒弃,而这种趋势还有待于进一步的长期的跟踪调查才能确定其是否会稳定下来。

崔永华:《对外汉语教学的教学研究》,北京:外语教学与研究出版社,2005年。

刘 询:《对外汉语教育学引论》,北京:北京语言文化大学出版社,2000年。

施家炜:《外国留学生22类现代汉语句式的习得顺序研究》,《世界汉语教学》,1998年第4期。

施家炜:《韩国留学生汉语句式习得的个案研究》,《世界汉语教学》,2002年第4期。

孙德金:《外国留学生汉语“得”字补语句习得情况考察》,《语言教学与研究》,2002年第6期。

王建勤:《汉语作为第二语言的习得研究》,北京:北京语言文化大学出版社,1997年。

周 奕:《日本学生汉语习得中的文化过滤》,《北京师范大学学报》(社科版),1993年第6期。

Ellis R.Understanding Second Language Acquisition.Oxford:Oxford University Press,1985.