非目的语环境下泰国与美国学生汉语学习策略研究

2013-03-27陈天序

陈天序

(北京语言大学汉语进修学院,中国北京100083)

一、引 言

学习策略是指学习者为了使学习更加容易、更加迅速、更加愉快、更加自主和更加适应于新的环境而采取的具体行为(Oxford,1990)。较之学习动机、风格等学习者个体差异的研究,学习策略研究在对外汉语教学界已经取得了一定的成果。如:杨翼(1998)采用问卷调查的方法考察并解释了高级汉语学习者的常用学习策略与学习效果之间的关系。徐子亮(1999)采用访谈、言语行为记录和问卷的形式,从认知心理的角度对外国留学生的汉语学习策略进行了分析。江新(2000)对留学生的汉语学习策略进行研究,探讨了性别、母语、学习时间和汉语水平等因素与学生学习策略使用的关系。

近几年来,关于来华留学生学习策略的研究日渐增加,如:徐子亮(2006)、吴勇毅(2007)、李强等(2011)等。特别是针对某一群体的专门研究开始出现,如:林可、吕峡(2005)对越南留学生学习策略的分析;李雅梅(2005)对泰国学生词汇学习策略的调查;刘琳(2007)对中级水平韩国留学生学习策略的研究等。

随着汉语国际推广的不断深入,越来越多的外国学生开始在海外学习汉语,不同国家、地域的学习者呈现出多样化特点。令人遗憾的是,目前关于非目的语环境下汉语学习者个体差异的研究还没有受到足够的重视,大样本的对比研究更是缺少。本文拟从非目的语环境下泰国学生与美国学生的学习策略入手,以这两类生活在不同地域、使用不同语言、承载不同文化的汉语学习者为调查对象,试图分析两者各自的学习策略选择特点,以期为对外汉语教师、海外汉语课堂教学及海外汉语教材编写提供相应的参考意见。

二、研究方法

我们采用问卷调查方法和分析统计的手段,首先将《汉语学习策略问卷》分发给泰国学生和美国学生填写,然后统计不同学生在问卷各项的相应得分。使用SPSS13.0作为统计分析工具,对调查获得的数据进行描述性统计、T检验等相关分析。

(一)样本情况

本文选择泰国学生与美国学生作为研究对象,一是由于这两个国家目前汉语学习者人数较多,是海外汉语教学的重镇。我们希望这种有针对性的研究能对两个国家的汉语教学有所帮助;其次,多国家、大规模的调查取样固然有更大的研究价值,但在目前的客观条件下难度较大。而泰国学生和美国学生身上分别具有典型的东西方文化特征,因此我们选取这两个国家的学生为研究样本,希望在对比泰国学生和美国学生学习策略的基础上,能够管窥东西方文化背景下的学生在学习策略上的特点和差异。

本文中的泰国学生均来自泰国艺术大学(Silpakorn University)。我们共发放问卷180份,收回有效问卷共计173份。其中女生158人,男生15人①。华裔学生122人,非华裔泰国学生51人。平均年龄20岁,平均学习汉语时间5年,最长的学习时间有15年,最短的2年。学生的汉语水平在泰国属于中等偏上。绝大部分学生基本上每次都来上课,自我评价学习很努力。

本文中的美国学生分别来自美国南卡罗来纳大学(University of South Carolina)和佐治亚州立大学(Georgia State University)。共发放问卷140份,收回有效问卷共计120份。其中女学生59人,男学生61人。华裔学生23人,非华裔学生97人。平均年龄20岁,平均学习汉语时间2年。学生的汉语水平在美国属于中等。绝大部分学生基本上每次都来上课,自我评价学习很努力。

(二)测量工具

本研究使用江新(2000)编制的《汉语学习策略问卷》,对个别题目略作修改。该量表是江新在Oxford(1990)学习策略量表(SILL,v5.1)基础上,针对汉语特点编制而成的。按照Oxford提出的学习策略分类系统,分为直接策略和间接策略两大类。直接策略又分为记忆策略、认知策略和补偿策略。其中,记忆策略用以记忆和复习新信息;认知策略用以联系、接受和传送信息,理解、产生语言;补偿策略则使学习者通过猜测等手段克服语言知识的不足。而间接策略则分为元认知策略、情感策略和社交策略。元认知策略用以建立学习重点,协调、安排学习活动;情感策略用以降低焦虑程度、管理自己情绪;社交策略则是与别人合作学习的策略。问卷采用从“完全不同意”到“完全同意”的李克特五级量表(5-point Likert-Scale)计分,共计80个问题。其中项目1-15调查记忆策略;项目16-40调查认知策略;项目41-48调查补偿策略;项目49-64调查元认知策略;项目65-71调查情感策略;项目72-80调查社交策略。考虑到学生的汉语水平,我们将问卷中的汉语全部翻译成了泰语和英语。

三、泰国学生与美国学生的学习策略分析

在对173份泰国学生和120份美国学生的有效问卷进行统计分析后,我们发现,泰国学生和美国学生在学习策略的使用上存在显著差异,各项统计数据具体如下:

表1 泰国学生和美国学生学习策略的描述性统计

(一)泰国学生的学习策略

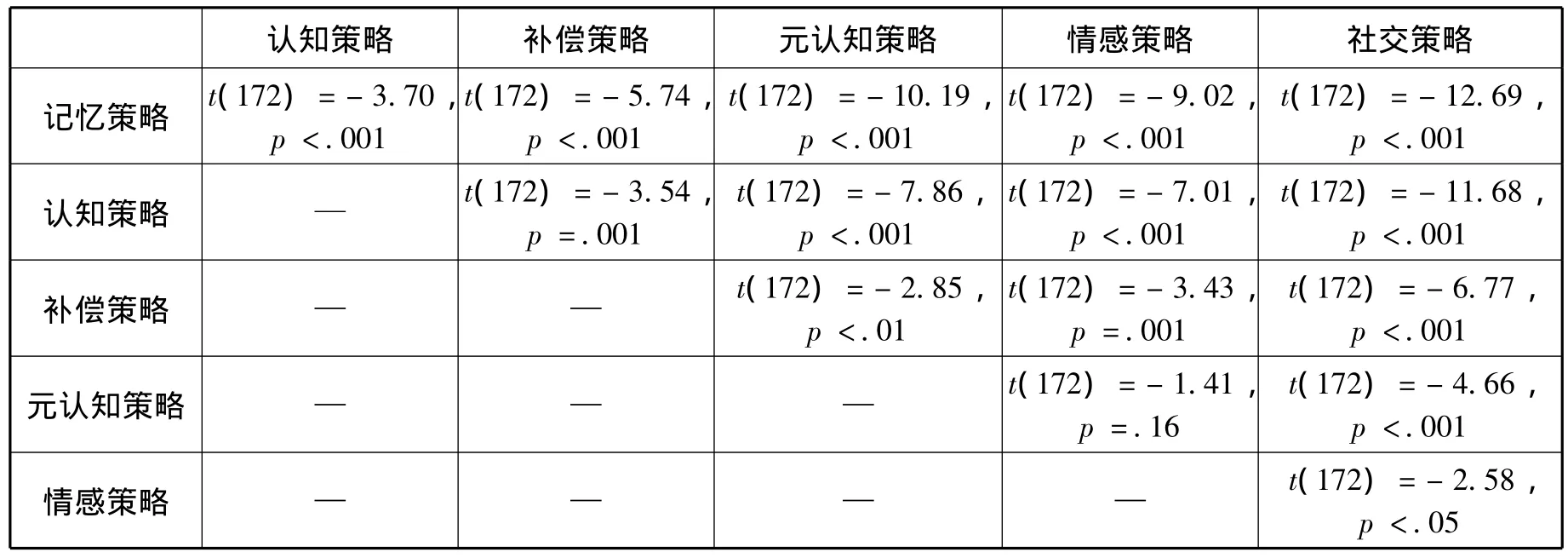

我们对泰国学生六类学习策略的数据进行配对样本t检验,检验结果显示,泰国学生在学习策略方面的选择倾向依次为:社交策略>情感策略、元认知策略>补偿策略>认知策略>记忆策略。从这一选择序列我们不难看出,泰国学生在学习汉语时,对间接策略的使用明显多于直接策略。检验数据祥见表2:

表2

我们对上述6种学习策略又进行了逐项观察、分析,发现作为泰国学生使用最多的社交策略,除项目76(4.42)得分最高外,其余各项得分比较平均,且分值都较高。

项目76我有一个固定的汉语学习伙伴。

对于情感策略的选择,泰国学生除了项目70(2.87)外,其余各项得分也都比较高,平均分3.79。项目70我把学习汉语的感受写在日记中。

而泰国学生对于元认知策略的选择存在一定差异。项目60(4.09)、项目63(3.98)、项目50 (3.97)等使用较多,类似项目57(2.94)、项目53(3.10)这样的策略使用最少。

项目60我认真地寻找机会练习汉语。

项目63我从使用汉语出现的错误中学习。

项目50当别人说汉语时,我努力集中注意去听,不想无关的问题。

项目57我对每天或每周的汉语学习做一个计划。

项目53我有计划地安排时间学习和练习汉语。

泰国学生对于补偿策略的选择也存在组内差异。他们倾向于使用项目44(3.97)、项目45(3.98)、项目41(3.91)这样的补偿手段,而不是项目47(2.92)这样的方法。

项目44如果我正在说话,一时想不到正确的表达方式,我使用手势或者暂时使用母语。

项目45在谈话时如果我想不出适当的词,我请别人告诉我。

项目41当我遇到听不懂或读不懂的词时,我利用一切线索(例如上下文或者情境)来猜测生词的大概意思。

项目47如果我不知道适当的词,我就造一个新词。

泰国学生在使用较少的认知策略中,对各项目的选择倾向没有明显差异,项目12(2.56)得分最低。而作为最不常使用的记忆策略,除了项目6(3.82)外,其他各项得分都偏低。

项目12我用身体动作来表示生词。

项目6我对生词形成一个清晰的心理表象或给生词画一个图,例如学“雨伞”(yǔsǎn)时,想象或者画一把雨伞的图画。

(二)美国学生的学习策略

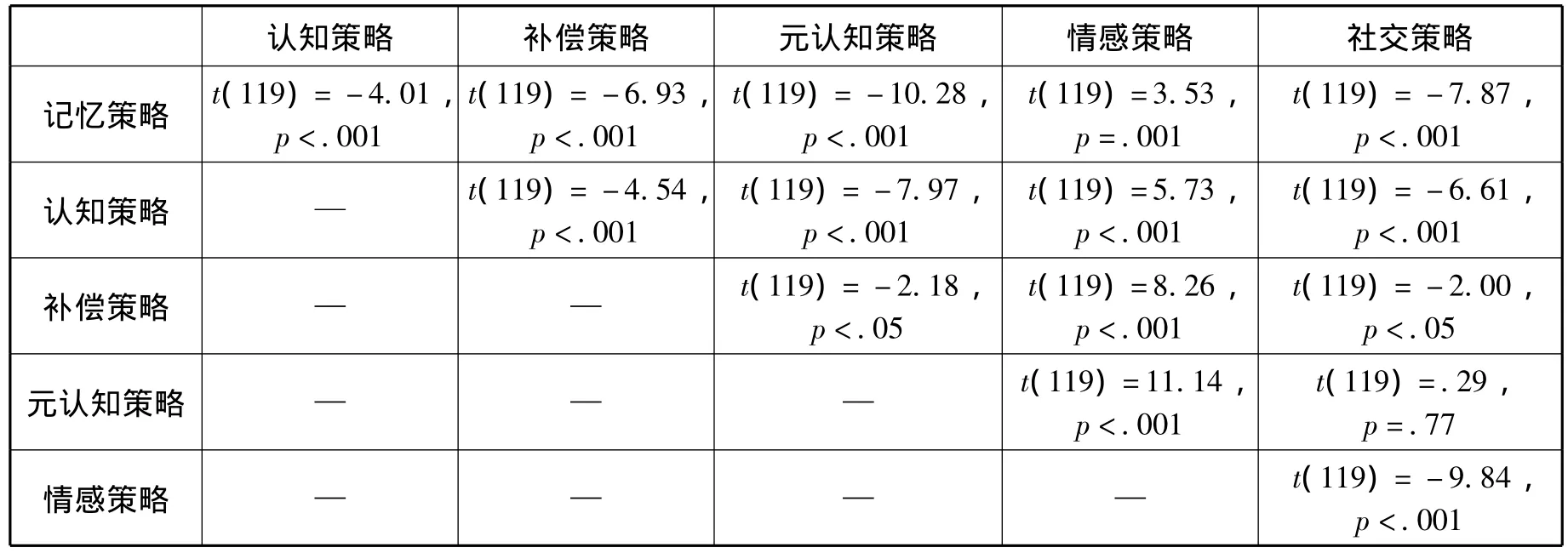

我们对美国学生六类学习策略的数据进行配对样本t检验,检验结果显示,美国学生在学习策略方面的选择倾向依次为:社交策略、元认知策略>补偿策略>认知策略>记忆策略>情感策略。检验数据祥见表3:

表3

与上文方法相同,我们对美国学生的6种学习策略也进行了逐项观察、分析。有意思的是,在美国学生使用最多的社交策略中,除了项目76(2.35)得分很低外,其他各项得分都比较高,平均分3.70。

项目76我有一个固定的汉语学习伙伴。

对于同样使用频率很高的元认知策略,美国学生在高分项目上与泰国学生的选择比较一致,例如项目50(4.04)、项目63(3.98)。而低分项目与泰国学生有所区别,使用最少的是项目52(2.89)、项目61(2.95)。

项目52我通过读书、看文章、与别人讨论,努力了解怎样学好汉语。

项目61我主动地寻找可以用汉语交谈的人。

在补偿策略的使用上,美国学生也与泰国学生倾向大致相同。使用较多的策略同样是项目41 (4.09)、项目44(3.93)、项目45(3.92)等,而使用最少的策略同样是项目47(2.11)。

美国学生在认知策略的使用上,组内差异较大。使用最多的是项目16(4.06)、项目39(3. 93)。使用最少的是项目27(1.69)、项目28(1.75)。

项目16我用新的表达方法来说或写,进行反复练习。

项目39我寻找汉语的规律。

项目27我阅读汉语读物来消遣。

项目28我用汉语写个人笔记、便条、信件或报告等。

而对于美国学生也较少使用的记忆策略,除项目1(3.89)得分较高外,其余各项得分均偏低,其中项目12(1.73)、项目5(2.04)得分最低。

项目1学习生词时,我在生词和已有知识之间创建某种联系。

项目12我用身体动作来表示生词。

项目5我利用同韵来记生词,例如霜(shuāng)和光(guāng)。

美国学生最少选择的是情感策略,除了项目67(3.64)外,各项得分都比较低,平均分只有2.62。

项目67我积极鼓励自己在学习汉语时要敢于冒险,例如敢于猜测、尝试去说,不怕犯错误。

(三)泰国学生与美国学生学习策略的异同

综合上述情况,我们通过方差分析,发现泰国学生和美国学生在学习策略的使用上存在显著差异,泰国学生对学习策略的使用显著高于美国学生(F(1,291)=20.83,p<.001)。以下是对两组学生在六个策略方面的具体比较。

独立样本t检验发现:泰国学生在记忆策略(t(291)=-3.46,p=.001)、认知策略(t(291)=-2.89,p<.01)和情感策略(t(291)=-10.25,p<.001)选择上都显著高于美国学生;而两组学生在社交策略(t(291)=.67,p=.51)②、补偿策略(t(291)=-.74,p=.46)和元认知策略(t (291)=-.17,p=.86)的选择上没有显著差异。

虽然泰国学生在整体上对学习策略的使用要强于美国学生,但如下表所示,两国学生除了在情感策略的使用上存在巨大差异外,对于其余5种学习策略的倾向性比较一致,即比较愿意使用社交策略、元认知策略,不常使用补偿策略、认知策略和记忆策略(见表4)。

表4 泰国学生与美国学生对学习策略的选择倾向

四、讨 论

通过对泰国学生和美国学生学习策略问卷的数据分析,我们得到了如下几点认识:

(一)总体来看,与美国学生相比,泰国学生在对学习策略的选择上更具有多样性。这说明泰国学生在学习汉语时相对主动地、有意识地使用一些技巧和方法来帮助学习。这可能与泰国学生长期养成的学习习惯有关。稍嫌遗憾的是,本次调查的泰国学生在学习汉语的时间(5年)上远远长于美国学生(2年),这种学习时长的差异可能成为影响我们结论的一个变量③。

(二)泰国学生最常使用社交策略,这说明他们喜欢或者习惯与他人一起学习。很多学生都有固定的语言伙伴这一点,说明在泰国拥有较好的汉语学习环境。而泰国学生很喜欢使用情感策略,与吴勇毅(2007)的研究结果一致。这可能是因为他们在学习过程中存在较大的心理压力、自信心不足,需要不断地通过自我鼓励等正面心理暗示来降低自己学习的焦虑程度,从而鼓励自己继续面对学习中的问题和困难。在元认知策略的选择上,泰国学生表现出了他们一如既往的认真、努力,只是相对缺少计划性。在学习过程中,泰国学生也会通过肢体语言、上下文情境等补偿手段帮助自己理解、交际,但很少使用创造新词这样的方法。除使用“心理图式”这种方法记忆生词外,泰国学生较少使用认知策略和记忆策略。

(三)美国学生也喜欢使用社交策略和元认知策略,我们可以从仅有的几个低分项中看出,美国学生较少有机会与他人使用汉语交流、讨论,更少有固定的语言伙伴。这一点与美国地广人稀的地理特征相辅,也是我们在北美教学时不得不面对的一个客观问题。在认知策略的使用上,美国学生较少通过汉语媒介来阅读、娱乐,这可能一是因为学生整体的汉语水平还不高,二是因为客观条件不允许(即学生少有机会接触到合适的汉语媒介)。而美国学生也较少使用记忆策略,更不会通过身体动作和韵律来记忆生词。美国学生极少使用情感策略,说明他们在学习汉语时比较放松、自身压力比较小,这与陈天序(2012)对美国学生学习动机调查的结果一致,即美国学生比较相信自己的个人能力,内在的“竞争”学习动力很强。他们不需要通过其他形式对自己不断鼓励,也较少会因为担心自己学不好汉语而产生焦虑。

(四)除了情感策略外,泰国学生与美国学生在学习策略的选择上虽然存在一定的强弱差别,但他们的倾向性比较一致,即最喜欢使用社交策略和元认知策略,其次是补偿策略,最不常用的是认知策略和记忆策略。这与江新(2000)的研究比较一致,与吴勇毅(2007)的结论有所出入。吴勇毅(2007)认为尽管研究者都认为元认知策略对语言学习非常重要,可是从国外的研究结果看,学习者并没有认识到这一点,他们并不经常使用这些策略,学生对元认知策略的使用比认知策略少,而且使用的范围(种类)也很有限。我们认为,林可、吕峡(2005)对这一问题的解释较为合理,即学生对于元认知策略使用最多,可能跟他们学习动机非常明确有密切的关系。而在非目的语环境下学习的美国学生和泰国学生学习动机恰恰都非常强烈(陈天序,2012)。也就是说,两国学生在明确的目的驱使下,较多地使用元认知策略来控制、安排自己的汉语学习,以完成相应的学习任务。

五、教学建议及今后的工作

与目的语环境下学习策略的研究不同,非目的语环境下汉语学习者的情况比较单一。他们具有大体相同的年龄,语言、文化背景,学习环境等,因此避免了许多外在因素的干扰,使得调查结果更加具有针对性。

综合上面的调查分析,我们认为,对于在泰国的汉语学习者,应该充分利用学生较强的学习愿望及当地较好的汉语学习环境,帮助学生制定系统性的学习计划,通过不断的鼓励、肯定,甚至是在一定条件下降低学习要求、教材难度等手段,来增强学生的学习信心,降低学生的焦虑感,使学生可以放松心情、体会汉语学习的乐趣。而对于在美国的汉语学习者,我们应当努力创造条件增加学生与目的语接触的机会,例如:开展课外兴趣小组,举办中国文化讲座、中国歌曲、电影赏析活动,组织来华旅行、学习的冬令营、夏令营等。无论是泰国学生还是美国学生,教师在教学过程中,都可以有针对性地介绍一些汉语学习、认知、记忆的方法,帮助学生更加有效地学习。

由于客观条件的限制,本文只讨论了非目的语环境下的泰国汉语学习者和美国汉语学习者,所得结论尚不能推而广之,只能作为这两个地区汉语教学的一个参考。我们希望今后有机会将我们的调查研究扩展到海外其他地区。同时,我们将进一步调查在华泰国留学生及美国留学生的情况,通过对比目的语与非目的语环境下学习的学生,并结合他们的学习动机、学习风格等因素,力图发现他们选择学习策略的规律和特点,帮助学生更加有效地学习,也希望能有助于教师有的放矢地教学。

注释:

①据该校Dr.Aree·Promrod介绍,在泰国学习外语专业的学生基本上都是女生,男生极少。该校每个年级的男生都不超过10人。

②通过上文的分析,我们发现泰国学生和美国学生在社交策略的选择上,除了项目76“我有一个固定的汉语学习伙伴”差异巨大外,其余各项并无明显差异。我们认为这个项目的巨大差异并不是由于两国学生自身学习特点造成的,而是由于当地汉语学习环境差异造成的。毕竟在我们调查的美国南卡罗来纳州地区的华人极少,学生很难找到合适的语言学习伙伴。因此我们在比较两类学生交际策略的选择时,去掉了极端项目76。

③关于学习时长是否影响学习策略的选择学界尚存在争论,如江新(2000)与李强等(2011)的结论就存在差异。

陈天序:《非目的语环境下泰国与美国学生汉语学习动机研究》,《语言教学与研究》,2012年第4期。

江 新:《汉语作为第二语言学习策略初探》,《语言教学与研究》,2000年第1期。

李 强,姚怡如,刘乃仲:《汉语学习策略与个体因素的相关性研究》,《语言教学与研究》,2011年第1期。

李雅梅:《泰国学生汉语词汇学习策略调查研究》,云南师范大学硕士学位论文,2005年。

林 可,吕 峡:《越南留学生汉语学习策略分析》,《暨南大学华文学院学报》,2005年第4期。

刘 琳:《对中级水平韩国留学生学习策略的研究》,北京语言大学硕士学位论文,2007年。

吴勇毅:《不同环境下的外国人汉语学习策略研究》,上海师范大学博士论文,2007年。

徐子亮:《外国学生汉语学习策略的认知心理分析》,《世界汉语教学》,1999年第4期。

徐子亮:《不同认知风格的汉语学习者在学习策略运用上的差异研究》,《国际汉语教学动态与研究》北京:外语教学与研究出版社,2006年第1辑。

杨 翼:《高级汉语学习者的学习策略与学习效果的关系》,《世界汉语教学》,1998年第1期。

Cohen,A.D,Strategies in learning and using a second language,北京:外语教学与研究出版社,2000年。

Oxford,R.L.Language Learning Strategies:What every teacher should know.NY:Newbury House.1990.