毛乌素沙地砒砂岩与沙快速复配成土核心技术研究

2012-11-22韩霁昌刘彦随罗林涛

韩霁昌 ,刘彦随 ,罗林涛 ,3

(1.陕西省地产开发服务总公司国土资源部退化及未利用土地整治工程重点实验室,陕西西安710075;2.中国科学院地理科学与资源研究所,北京100101;3.西安理工大学水利水电学院,陕西西安710048)

耕地是人类赖以生存的基础,保持农业可持续发展必须确保耕地的数量和质量,位于陕、蒙、宁的毛乌素沙地,境内砒砂岩和沙广泛分布,砒砂岩无水坚硬如石、遇水则松软如泥,而沙子结构松散、漏水漏肥,土地沙漠化和砒砂岩的水土流失并称“两害”,严重制约着区域可持续发展。随着陕西耕地“占”、“补”工作的开展,陕西关中地区可开发利用的耕地后备资源日益减少,陕南的土地开发利用难度又很大,增加耕地资源的焦点就转向了具有丰富光热资源的陕北地区。陕北地区毛乌素沙地面积广,具有巨大的挖掘潜力,但其沙化严重,难以利用。根据2009年第二次土地全面调查数据汇总结果显示,榆林市未利用地占全省未利用地总面积的45.60%,其中沙荒地约530万亩,占榆林未利用地总面积的91.65%。长期以来人们对其进行了一些探索利用,如黄土客土法。但在毛乌素沙地周边缺少黄土土源,远距离运输成本又很高,加之沿途污染严重,造成治理时间长,经济效益极差,无法大面积推广,致使毛乌素沙地长期以来未作为耕地后备资源进行有效利用。

目前关于砒砂岩的研究则主要集中于砒砂岩的性质[1-4]、种类[5]和分布[6]、水土流失特征[7-9]和植被治理[10,11]、生态安全评价[12]等方面,对于砒砂岩的资源化利用也很少见。关于沙地治理研究主要以防、挡为主[13],包括植被、工程以及化学措施,如植被恢复[14]、防护林建设[15,16]、方格沙障[17]、化学固沙剂[18-22]等,在沙地开发利用方面主要的做法为拉运黄土覆盖法。

基于对两种物质特性的认识,笔者提出利用“两害”物理构成的互补性,将其复配成为新型“土壤”,变“两害”为“一宝”,实现砒砂岩与沙的资源化利用,使荒漠变良田。基于此,从2009年开始,在榆阳区大纪汗土地开发示范工程中,从单一化治理向综合利用的模式转变入手,以增加耕地面积,建设高标准农田,实现土地资源可持续利用为目标,围绕“砒砂岩与沙物质结构互补,复配后可成为耕作土壤”的发现,研发了砒砂岩与沙快速成土的核心技术,实现了砒砂岩与沙的资源化利用,累计整治规模0.21万hm2,新增耕地0.16万hm2,新技术节支总额约1.57亿元,且节水效果显著;建成的规模化、高标准脱毒马铃薯原种繁育基地,对周边农户起到了辐射带动作用,经济、社会和生态综合效益显著。

1 研究区域概况及研究思路

1.1 区域概况

毛乌素沙地位于37°30'—39°20'N,107°20'— 111°30'E,东起陕西省的神木县,西至宁夏回族自治区的盐池县,南抵长城,北至鄂尔多斯高中部。海拔1200—1500 m,面积73344 km2。处在戈壁向黄土高原的过度地带,植被和土壤反映出过渡性特点[23-25]。除向西北过渡为棕钙土半荒漠地带外,向西南到盐池一带过渡为灰钙土半荒漠地带,向东南过渡为黄土高原暖温带灰褐土森林草原地带。地下水丰富,埋深较浅,深度不等,在盆谷地部形成碱淖(湖)。陕北地区毛乌素沙地面积广,是典型的农牧交错生态脆弱区,区域内广泛分布着砒砂岩和沙,水土流失和土地沙化严重,土地利用效率不高,农牧业生产条件差,大部分土地常年处于裸露和荒芜状态,亟需探索一条既保护生态环境,治理成本低,又能提高土地利用率的治理模式。

1.2 研究思路

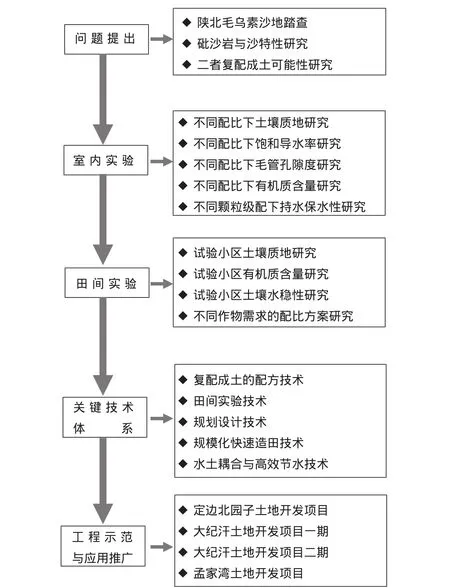

为解决沙地开发利用中的周边缺少黄土土源,远距离运输成本又很高,加之沿途污染严重,造成治理时间长,经济效益极差,无法大面积推广等问题。本研究从2009年开始,在毛乌素沙漠多次实地踏查和研究的基础上,通过对区域存在的砒砂岩和沙这两种主要物质特性的研究分析,探索利用砒砂岩和沙进行复配形成耕作土壤来改造毛乌素沙地的大胆设想,进而取代客土改良沙土的传统技术。研究主要包括砒砂岩和沙的特性和复配机理研究、实验分析、田间试验、关键技术开发、工程示范和技术推广等一系列阶段。总体思路见图1。

图1 项目研究的总体思路Fig.1 Research approach of the study in this project

2 研究内容及分析

2.1 基于其特性互补,复配成土具有可能性

砒砂岩和沙在毛乌素沙地相对独立存在,砒砂岩成岩程度低、无水坚硬如石,遇水松软如泥,而沙则孔隙度大、胶结程度差、结构强度低,漏水漏肥,二者性质存在互补性,如若将二者混合,是否能兼备透气透水性和保水保肥性,满足作物需求,从而变“两害”为“一宝”?为此,对其物理结构和持水和保水特性进行了实验研究。

经实验室测定[26],砒砂岩(样品)中砂粒、粉粒和粘粒含量分别为19.57%,72.94%和7.49%。按照美国制质地划分标准,则砒砂岩土的机械组成达到粉砂壤土的标准。室内进行砒砂岩和沙的持水性实验,砒砂岩持水性实验显示(图2),灌水0.5h后,地表明水面消失进行第一次取样,此时土壤含水率反应了土壤的持水能力。0—5cm、5—10cm、10—15 cm三个分层的土壤含水率随蒸发时间的加长含水率呈下降趋势,表明上层土壤受蒸发影响明显,且越靠近大气层含水率的下降速度越快;5—20 cm分层在第51.5 h含水率有所回升,表明砒砂岩透水性差,具有良好的持水性。沙的持水性实验结果显示(图3),不同土层的的土壤含水率随时间变化而快速下降,在前6个小时变化最为明显,表明沙土保水性较差,不能长期提供并维持作物生长所需要的水分。

图2 实验测定砒砂岩含水量变化Fig.2 Water content change of soft rock measured in lab

图3 实验测定沙的含水量变化Fig.3 Water content change of sand measured in lab

综上,砒砂岩有丰富的粉粒,具有良好的持水性,与沙性质互补,若与沙进行复配,存在成土的可能性。

2.2 基于系统室内配比实验,合理配比可满足作物的生长要求

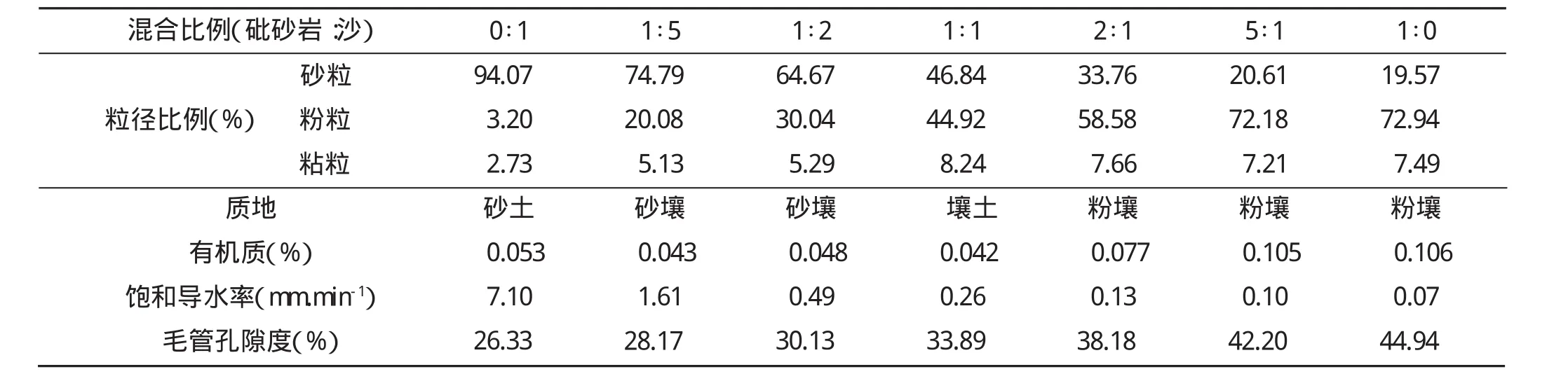

根据砒砂岩与沙具有成土可能性将砒砂岩与沙按照不同比例(1∶0、5∶1、2∶1、1∶1、1∶2、1∶5、0∶1)混合进行室内实验,测定其机械组成、毛管孔隙度、饱和导水率和有机质等理化性质(表1),比较不同配比下复配土壤的各个理化性状可以发现:

(1)机械组成:随着复配土壤中砒砂岩比例的增大,复配土壤质地随之发生变化,1∶5(砒砂岩∶沙,下同)是质地由沙土成为砂壤的临界点,比例为2∶1时土壤质地变为粉壤。

(2)饱和导水率[26]:砒砂岩在与沙混合后饱和导水率显著下降。砒砂岩与沙混合比例1∶5—1∶2是混合样品的饱和导水率下降趋势由快到慢的转折点,该比例范围是较为理想的导水范围。

(3)有机质含量:由于砒砂岩与沙有机质含量本底值均较低,混合后仍属于全国耕地土壤养分分级标准中有机质分级的6级(<0.6%),需进一步通过施用有机肥、种植绿肥、秸秆还田等措施来提高土壤肥力。

(4)持水性:随着复配土壤中砒砂岩比例的增大,毛管孔隙度不断增加,有效含水量开始提升,混合土壤的持水性能在逐渐增强。另外经过研究不同颗粒级配下砒砂岩的持水保水性,可以发现且2—4 cm粒径的砒砂岩岩块是最有利于水分的吸收和保持的粒径范围。

综上分析,利用2—4cm粒径的砒砂岩,与沙以1∶2—1∶5比例混合后,能获得具有良好质地、通透性、以及保水保肥性能的复配土壤,满足作物生长需求。

2.3 经田间配方试种,获取了适宜不同作物生长需求的配方比

在室内实验基础上,依据复配成土的配方技术,开展田间试验研究,对砒砂岩与沙复配土壤的基本理化性质、作物产量、相关农艺性状等进行分析,评价不同作物在复配土壤上的种植适宜性。

以砒砂岩与沙按1∶1、1∶2、1∶5、全沙等不同比例建设试验小区,通过对2010—2011连续两年四季作物的试种,研究结果表明:

表1 不同配比下模拟复配土壤理化性质Tab.1 Properties of remixed soils by different ratioes

(1)土壤质地变化:随着作物种植年限的增加,土壤剖面中粉粒和粘粒均有下移趋势。从不同砒砂岩与沙的混合比例来看,1∶1的复配土壤中的砒砂岩比例较高,其表层土壤中的粉粒含量要显著高于其他比例的含量,其大小关系大致是 1∶1>1∶2>1∶5>全沙。

(2)有机质含量变化:土壤有机质含量呈现出随作物种植季数增加而增加的趋势。从砒砂岩与沙混合比例角度看:1∶5、1∶2和1∶1的复配土壤的有机质含量经过两季作物后平均分别提高了0.095%、0.046%和0.208%,砒砂岩与沙组合后形成的土壤具有较好的保肥性能。

(3)水稳性分析:比较试验小区种植前和两次作物收获后的土壤水稳定性团聚体含量,所有小区>0.25 mm水稳定性团聚体含量三次都是砒砂岩与沙比例为1∶1>1∶2>1∶5>全沙,全沙的土壤结构性最差,随着复配土壤中砒砂岩含量的增加,结构性越来越好。随着作物种植年限的增加,所有小区>0.25 mm水稳定性团聚体含量都呈增加的趋势。其中,砒砂岩与沙混合比例为1∶1、1∶2、1∶5和全沙的>0.25 mm水稳定性团聚体含量分别达到了29.33%、22.82%、20.82%和18.92%,分别比砒砂岩与沙混合种植前的含量提高了1.33%、1.38%、2.44%和0.79%。而且,土壤团聚体粒径分布更为均匀,土壤结构逐渐改善。

(4)作物种植的适宜性分析:选取当地作物在大田、温室大棚、花盆先后成功试种玉米、大豆、小麦、马铃薯、油菜、韭菜、蒜苗、菠菜、鸡冠花、吊兰、蒿子梅等,在试种过程中监测作物长势,结果表明,作物长势良好,砒砂岩与沙复配土壤能满足作物生长需求。

(5)复配比例对作物产量的影响:田间试验种植小麦、玉米、大豆、马铃薯4种作物,结果表明:在砒砂岩与沙比例分别为1∶1、1∶2和1∶5时,马铃薯在砒砂岩与沙混合1∶5时产量最高,达3.5万 kg/hm2,小麦、玉米和大豆在砒砂岩与沙混合1∶2时产量达到最高,分别为8205 kg/hm2、9900 kg/hm2、4605 kg/hm2。

田间试验结果表明:(1)砒砂岩与沙复配土壤经过作物种植,土壤剖面的粉粒和粘粒下移,形成一层防渗层,防治水分渗漏;同时,土壤的有机质含量不断提高,土壤结构逐步改善,表明砒砂岩与沙复配土壤具有可持续利用性,并随着种植年限延长,土壤熟化成土提高。(2)砒砂岩与沙复配土壤能够适宜多种植物的生长,具有广泛性和适宜性。其中,玉米、大豆、小麦都是在砒砂岩与沙1∶2混合比例的复配土壤中表现最好,马铃薯则在砒砂岩与沙1∶5混合比例的复配土壤中表现最好。

2.4 通过机理分析,明确了砒砂岩与沙复配土特性机理

大量的室内实验和田间试验表明,复配土壤可以满足作物的生长需求。课题组进一步探讨了砒砂岩与沙复配成土的机理,认为砒砂岩与沙在性质上的交互作用是复配成土的关键前提。砒砂岩在沙作用下,孔隙度增大,渗透性增强;沙在砒砂岩作用下,毛管孔隙度增大,保水保肥能力提高。研究分析其作用机理主要包括以下几个方面[27-28]:

(1)物理合成:砒砂岩与沙经物理混合后,砂粒间的非毛管孔隙易被砒砂岩的粉粒所填充,增加了毛管孔隙度,降低了沙的渗漏性。颗粒在毛细压力作用下相互吸附而粘聚,形成团粒结构。

(2)化学合成:野外及实验测定结果均表明,砒砂岩中富含碳酸盐等矿物,当砒砂岩与沙混合后,在碳酸盐矿物等的胶结作用下,砂粒、粉粒之间可以胶结形成团聚体,有利于土壤结构的形成,这种作用力强度大而稳定,不易破坏。

(3)生物合成:土壤中生物活动对砒砂岩与沙的成土过程同样产生重要作用。如植物根系伸展和动物活动促进了砒砂岩与沙的混合,有利于形成良好的质地结构;动物粪便、植物根系和微生物分泌物等增加了土壤有机质,提供了更多的土壤胶结剂,有利于团粒结构的形成;以及人为活动对成土的促进或扰动作用。

综上,砒砂岩与沙复配成土的主要作用机制包括由毛细管孔隙间不饱和水的表面张力产生的毛细压力、由砒砂岩中碳酸盐矿物作为胶结物产生的胶结作用、生物活动及其分泌物对土壤的作用,以及人为活动的影响。

2.5 集成开发系列技术,形成砒砂岩与沙复配土造田的技术体系

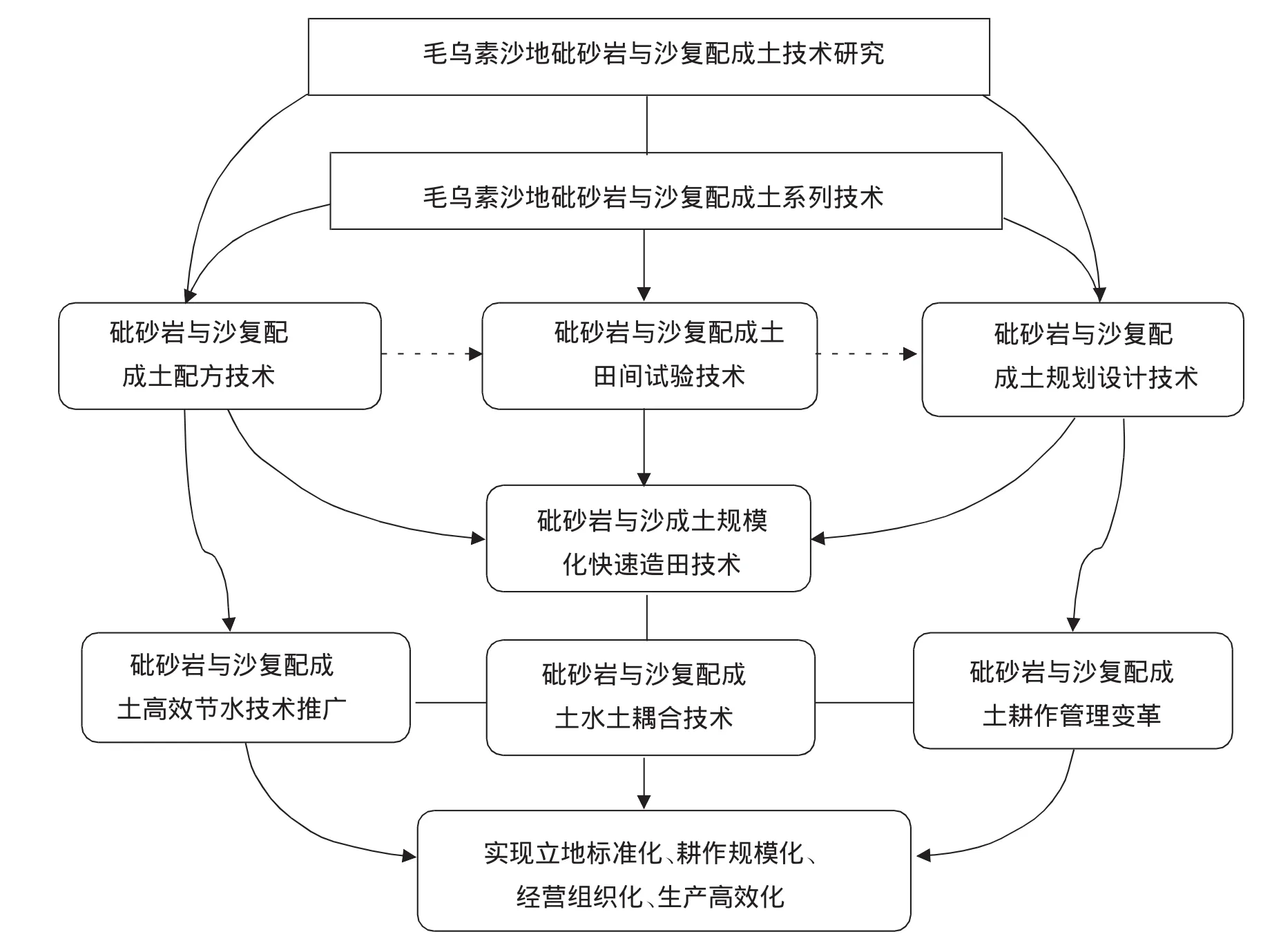

在室内实验、田间试验基础上,研发了砒砂岩与沙复配成土的配方技术,并应用于工程实践,同时依托毛乌素沙地的造田工程,针对该地区地形地貌、生态环境、耕作方式、电力及水资源等条件集成凝练了适宜于当地的规划设计技术、快速造田技术和水土耦合技术,形成了毛乌素沙地砒砂岩与沙复配成土的技术体系(图4)。

在适宜沙地开发整治机井设计方面,无论关中沙苑地区还是榆林毛乌素地区,单口机井控制面积50亩已经成为成熟的规范做法,经应用砒砂岩与沙复配成土技术后,毛乌素沙地整治工程机井灌溉面积由原来每眼50亩增加到150—200亩。同时研究发现,在毛乌素沙区,同等灌水量和蒸发量的情况下,复配土保水时间为3—7天,普通沙地为1—2天。由此得出,砒砂岩与沙复配土壤具有高效节水和保水性能,利用砒砂岩与沙复配成土技术体系整治的土地成功实现了水资源高效利用,为水资源相对匮乏的毛乌素沙地增加水浇农田面积提供了技术支持。

图4 砒砂岩与沙复配成土技术体系Fig.4 Technical system of remixed soil with soft rock and sand

综上,研发的砒砂岩与沙复配成土的配方技术、田间配置技术、规划设计技术、规模化快速造田技术和水土耦合技术,形成了一套砒砂岩与沙复配成土技术体系,对于指导工程实践、促进土地可持续利用具有重要作用。

3 成果应用及工程示范

研究成果经在榆阳区小纪汗乡大纪汗村一期土地开发项目中应用后,实现了砒砂岩与沙的资源化利用,新造“土壤”完全达到作物的生长需求,新增耕地153 hm2,当年马铃薯亩产达到2000—2500 kg,节水效果显著,生态环境治理明显,使昔日的沙丘荒漠变成了现代化的标准农田,取得了显著效果。

在示范项目成功基础上,在榆林市榆阳区大纪汗土地开发项目二期以及孟家湾土地开发项目进行应用推广,效果显著。应用该技术治理沙地累积总规模0.21万hm2,实现新增耕地0.16万hm2,新技术节支总额约1.57亿元。项目实施过程中建立健全了当地的农田水利工程设施,种植防护林木,建成了高标准脱毒种薯种植基地,形成种植业、畜牧业、原料加工业、旅游业等相辅相成、优势互补的一体化经营模式,增加了当地农民的经济收入。项目建设采用喷灌式节水灌溉建设高标准农田,提高了水资源利用效率。同时,经过技术应用和项目开发,项目区的沙尘现象有大幅度减少,生态环境得到改善,促进了生态农业的发展,综合效益显著。

通过土地开发项目与现代农业经营模式相对接,引进现代高新农业专业公司对土地进行承包经营,建成了高标准脱毒种薯种植基地。项目区采用喷灌式节水灌溉设施,大大提高了水资源利用率,现已成为陕北干旱缺水地区实施节水农业的示范工程。

4 结论

通过研究分析和工程示范,结果表明:(1)合理的砒砂岩和沙配比,可以替代传统的客土(黄土)造田技术,同时可大大降低建设成本和生态环境成本;(2)复配成土技术应用推广,可以达到砒砂岩和沙资源化利用并使荒漠变为良田;(3)复配土在农耕利用中,节水效果明显,对于干旱区开展现代农业意义重大;(4)改变了传统的砒砂岩和沙防、挡为主的治理理念,使砒砂岩和沙“两害”变为“一宝”,达到既利用又治理的效果,使毛乌素沙地的综合开发利用成为现实。

经过规模化示范推广,陕西省境内的毛乌素沙地面积约35万hm2,经过合理规划和布局后,预计今后每年均可为陕西提供0.3—0.5万hm2补充耕地指标,基本上解决了未来5—10年陕西经济建设占用耕地补充指标来源的难题;同时整个毛乌素沙区约7.84万km2,占全国沙区的4.25%,其中荒漠化面积约6.07 km2,推广应用前景广阔。但是在生态脆弱区开展土地整治是一个长期的系统工程,该理论还需要不断完善和发展,对成土的机理和不同作物的水土耦合研究还要深入,对推广和应用还需要在更大范围有计划地展开,同时结合现代信息技术,对荒漠化区域高效、有序、低危害的开发新模式进行系统研究,并进而从深层次解释如何实现人类活动和荒漠化区域自然资源开发之间的协调、平衡,使砒砂岩和沙复配成土技术更加科学完善,并有利于推广。

(References):

[1]王保国.砒砂岩区土壤理化性状调查与分析[J].人民黄河,1992,(8):27-28.

[2]叶浩,石建省,侯宏冰,等.内蒙古南部砒砂岩岩性特征对重力侵蚀的影响[J].干旱区研究,2008,25(3):402-405.

[3]叶浩,石建省,李向全,等.砒砂岩岩性特征对抗侵蚀性影响分析[J].地球学报,2006,27(2):145-150.

[4]叶浩,石建省,王贵玲,等.砒砂岩化学成分特征对重力侵蚀的影响[J].水文工程地质工程,2006,(6):5-8.

[5]王伟,张永波,叶浩,等.内蒙古砒砂岩的模糊聚类分析[J].吉林大学学报(地球科学版),2009,39(6):1168-1172.

[6]王愿昌,吴永红,寇权,等.砒砂岩分布范围界定与类型区划分[J].中国水土保持科学,2007,5(1):14-18.

[7]王愿昌,吴永红,闵德安,等.砒砂岩区水土流失治理措施调研[J].国际沙棘研究与开发,2007,5(1):38-43.

[8]赵国际.内蒙古砒砂岩地区水土流失规律研究[J].水土保持研究,2001,8(4):158-160.

[9]韩学士,宋日升.伊克昭盟砒砂岩侵蚀特征及治理对策[J].人民黄河,1996,(1):31-33.

[10]徐双民.砒砂岩区沙棘种植布局和技术[J].中国水土保持学会规划设计专业委员会2009年年会暨学术研讨会论文集,2009:205-208.

[11]许红梅,高清竹,江源,等.黄河中游砒砂岩地区长川流域植被盖度及其动态分析[J].中国沙漠,2005,25(6):880-885.

[12]杨方社,李怀恩,杨联安,等.砒砂岩地区沙棘“柔性坝”拦沙与生态效应试验研究[J].水土保持通报,2007,27(1):102-104.

[13]王仁德,吴晓旭.毛乌素沙地治理的新模式[J].水土保持研究,2009,16(5):176-180.

[14]蒋德明,曹成有,李雪华,等.科尔沁沙地植被恢复及其对土壤的改良效应[J].生态环境,2008,17(3):1135-1139.

[15]董智,李红丽,胡春元,等.沙漠公路不同固沙措施防风固沙效益和成本比较研究[J].水土保持研究,2006,13(2):128-130.

[16]李琦,孙根年,韩亚芬.植被防风固沙生态功能的时间同步性研究——以榆林市为例[J].陕西师范大学学报(自然科学版),2008,36(1):94-98.

[17]马全林,王继和,詹科杰,等.塑料方格沙障的固沙原理及其推广应用前景[J].水土保持学报,2005,19(1):36-39.

[18]王银梅,谌文武,韩文峰.SH固沙机理的微观探讨[J].岩土力学,2005,26(4):650-654.

[19]王银梅,孙冠平,谌文武,等.SH固沙剂固化沙体的强度特征[J].岩石力学与工程学报,2003,22(sp.2):2883-2887.

[20]卫秀成,赵正华,谌文武,等.LZU固沙新材料及固沙综合技术研究[J].兰州大学学报(自然科学版),2007,43(1):37-40.

[21]徐先英,唐进年,金红喜,等.3种新型化学固沙剂的固沙效益实验研究[J].水土保持学报,2005,19(3):62-65.

[22]王汉杰,景丽,刘茂松,等.木质素固沙材料田间固沙实验与成效分析[J].南京林业大学学报(自然科学版),2008,32(2):11-16.

[23]袁泉.毛乌素沙地农业生态系统环境脆弱度评价及优化模式建立[D].杨凌.西北农林科技大学,2008.

[24]胡兵辉,袁泉,海江波,等.毛乌素沙地农业生态系统优化模式研究[J].干旱地区农业研究,2009,27(1):212-218.

[25]吴薇.毛乌素沙地沙漠化过程及其整治对策[J].中国生态农业学报,2001,9(3):15-18.

[26]HAN Jichang,XIE Jiancang,ZHANGYang.Potential Role of Feldspathic Sandstone as a Natural Water Retaining Agent in Mu as Sandy Land,Northwest China[J].Chinese Geographical Science,2012,11(5):550-555.

[27]陈仲颐,周景星,王洪瑾.土力学[M].北京:清华大学出版社,1994.

[28]赵成刚,白冰,王运霞.土力学原理[M].北京:清华大学出版社、北京交通大学出版社,2004.