基于SI&CU分析的成都市集体建设用地流转政策评估

2012-11-22韩立达

韩 冬,唐 健,韩立达

(1.四川大学经济学院,四川成都610065;2.中国土地勘测规划院,北京100035)

1 引言

公共政策绩效评估在西方发达国家已相当成熟。目前,国外学者对政策评估的研究前沿主要体现在以下3方面:一是为决策者选择最优方案[1];二是对政策全过程的评估[2];三是对公共政策的效果进行成本收益分析[3]。国内学者多在结合实际国情前提下,引入吸收并适当改进国外的政策评估内容和方法。在政策评估标准方面,学者将其界定为过程可行性标准[4]、结果有效性标准[5]、事实与价值标准[6];在评估方法方面,则从定性与定量的角度分为实证本位和规范本位两个层面;在评估主体方面,认为可以是政策制定者、执行者、政策对象或政策第三方,具有多元化的特点[7]。

集体建设用地是基于中国农村集体所有制而存在的一种特殊类型的土地,至今在立法上依然限制其流转。然而在对建设用地需求旺盛与严格保护耕地这两难困境中,如何从空间结构上优化利用集体建设用地似乎已成为解决这一问题的关键,党的十七届三中全会已经做出了“逐步建立城乡统一的建设用地市场”的重大战略决策;各试点地区也根据自身的特点,通过制定地方性的集体建设用地流转政策来探索其流转。如何通过对地方试点政策进行全面科学与合理的评估,并将其上升为国家政策,已经成为当前学术界以及土地管理部门亟待研究的重要方向。国内学者的研究多集中于集体建设用地流转本身:包括流转的合理性和可行性[8]、驱动力及障碍因素[9]、流转模式及相关问题[10-11]、主体及收益分配[12-13]等;这些研究虽然在实践中有一定的指导意义,但是很难全面系统地满足国家对流转政策评估的要求。因此,寻找合适的集体建设用地流转政策评估方法,建立起一套在全国范围内具有普适性的评估体系,是当前各地乃至政府部门迫切需要学者进行研究的课题。

2 基于SI&CU分析的集体建设用地流转政策评估体系的构建

公共政策的全过程评估包含政策方案的选择、政策执行和政策效果的评价[3]。本文认为集体建设用地流转政策由于其特殊性,必须利用相关理论来对其进行合理筛选。

2.1 集体建设用地流转政策的特殊性

2.1.1 集体建设用地的特殊职能 从政策的执行对象来说,集体建设用地具有土地的三重职能①作为一种特殊的生产要素,农村土地具备三重职能,集体建设用地也不例外:首先,生产要素职能,使用者或所有者将其作为基本的维持生计和获取收入的手段;其次,财产职能,作为一种财产的土地,尽管不能像其他的生产性资产那样,在地理区位上可以随便移动,其作用的发挥也不得不受到自然条件的制约,但其作为财产的各种权益却是可以分割、流转、交易的;最后,社会保障职能,村集体会为集体成员提供一定面积的宅基地作为居住用地,而城镇房地产的价格则是大多数农民很难承受的。,特别是在统筹城乡发展进程中,必须充分考虑其生产要素和财产资源的可流转特性,以期实现资源的最优配置。

2.1.2 集体建设用地属于村民集体所有的独特性 从政策的执行主体来讲,公共物品和事务的实现只能依靠各级政府通过财政投入和行政手段实现,而集体建设用地由于属于村民集体所有,执行主体理论上应该是村集体和农民,而地方政府则应担当引导性的服务者和市场监管者的角色。

2.1.3 集体建设用地流转政策的复杂性 从政策的执行效果来看,集体建设用地流转政策为中国特有,涉及层面多,影响范围广、可挖掘度深,甚至可能影响未来十数年中国经济社会的健康发展,其复杂性远远超过了普通的公共政策,能否做精确的定量分析尚应继续深入研究。

在进一步分析后,发现集体建设用地政策评估体系包含了诸多相互关联制约的单元,是一个有机联系的集成整体。因此,本文尝试从系统集成理论的角度来构建一个全新的评估体系。

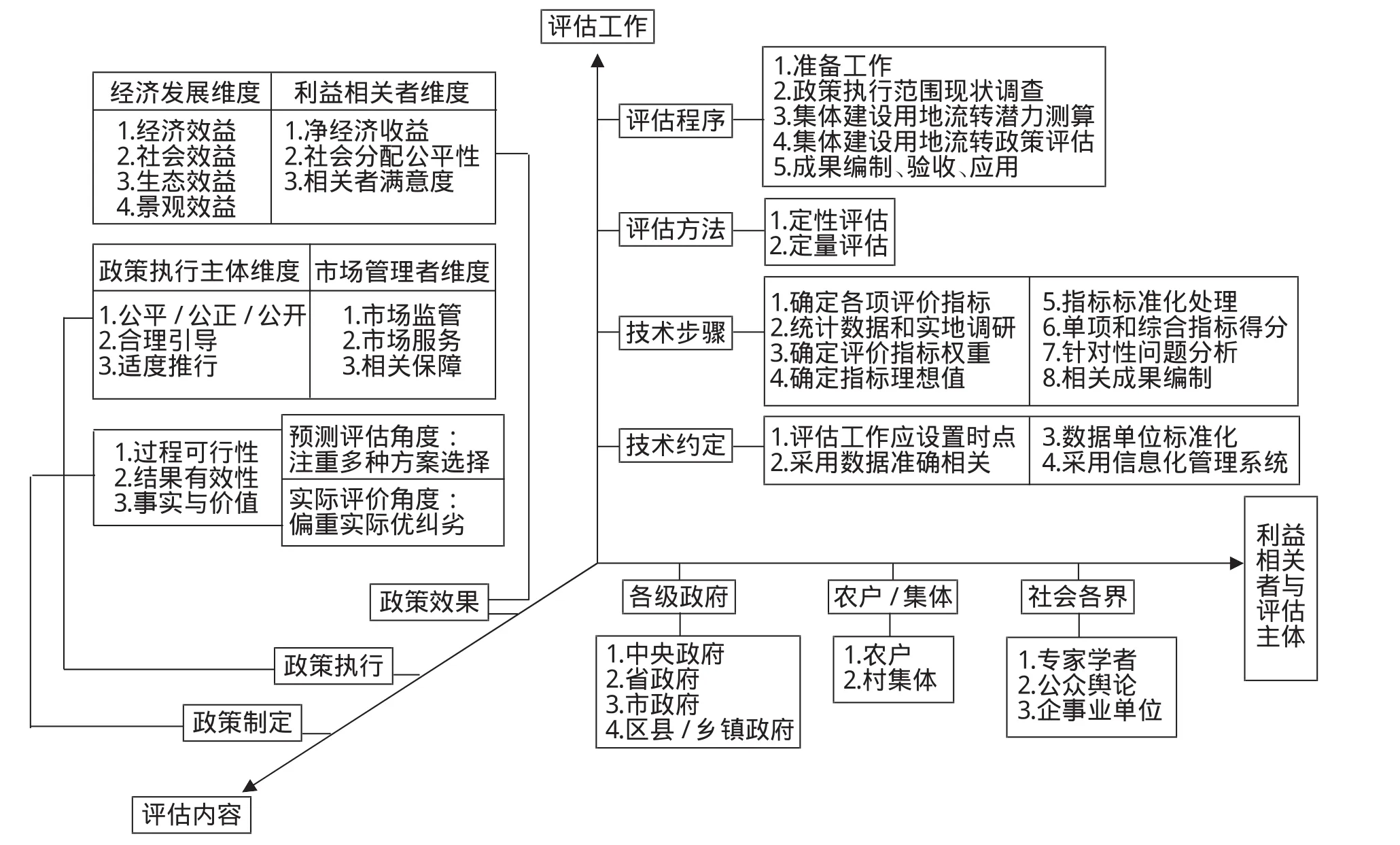

2.2 集体建设用地流转政策评估体系的SI(系统集成)维度和框架分析

系统集成(System Integration)的理念源自系统理论②系统理论认为系统与要素的对立统一是客观事物的本质属性和存在方式,它们相互依存、互为条件,在事物的运动和变化中,系统和要素总是相互伴随而产生、相互作用而变化。、控制理论③控制理论研究系统各个部分如何进行组织,以便实现系统的稳定和有目的的行为。和信息理论④信息理论把任何通信和控制系统看作是一个信息的传输和加工处理系统,把系统的有目的的运动抽象为一个信息变换过程,通过系统内部的信息交流才使系统维持正常的、有目的性的运动。,可以描述为按照一定的集成方式和模式将两个或两个以上的集成单元(要素、子系统)集合成为一个有机整体系统,强调人的主动行为,只有当要素经过主动的优化,选择搭配,相互之间以最合理的结构形式结合在一起才能实现一种主动的寻优过程。本文认为集体建设用地流转政策评估体系的系统集成应集中体现在三个维度上,包括:评估工作开展系统集成、利益相关者与评估主体系统集成、评估内容系统集成。本文对每项维度及次要维度进行了相关研究,并参考了一些成熟的项目评估范式,最终得到集体建设用地流转政策评估体系构建的维度和框架分析图,如图1。

图1 集体建设用地流转政策评估体系维度及框架分析Fig.1 Dimensions and framework analysis of the collective-owned construction land transfer policy

2.3 基于CU(复合效用)①阿玛蒂亚·森关注的“复合效用”主要包括两个特性:向量性和同质性。同质性认为效用作为同质的,是可以用数学指数度量的量;向量性则认为,不同成分的效用加总在某些情况下存在并且总是存在不公平秩序。复合效用并不简单指物质性或者经济效益对主体的满足程度,更考虑了福利分配、社会伦理学等的观念,包含了较原经济学的狭义“效用”更广泛的内涵。分析的定性与定量评估方法

2.3.1 评估内容 政策制定和执行环节需要对已颁布的政策条款、采取的执行措施进行理论和实践的科学论证,政策效果则涵盖了经济、社会、生态、景观等多层次效益,其中包含了可货币化的定量指标,但更多的则是需要定性研究的描述性指标。

2.3.2 评估精度 集体建设用地流转政策在中国多地试点时间持续性不够长,许多地方尚处于推广和试错阶段,相应的配套措施也处于探索之中,为此还不能精确地统计其成本和收益等,勉强进行定量分析反而不能准确的反映政策实施的进程和效果。

2.3.3 评估技术 集体建设用地流转政策评估在中国尚属首次,选择的评估方法应能够在一定程度上自我纠正及内部消除误差,并反应出流转政策制定、执行以及产生效果的优劣之处。根据以上特征以及结合国内外常用的政策评估方法综合分析后②在西方国家的政策制定方案选择和政策绩效评估中,常采用3种方法:当收益和成本都能以货币量化时,采用成本-收益分析(BCA);当收益不能以货币单位计量,则采用成本—效果分析(CEA);当成本、收益、效果均不能用货币单位量化时,则定性研究。,本文决定对集体建设用地流转政策评估采用定性评估为主、定量评估为辅的多元评估方法,评估指标的标准化采用“复合效用”,用以衡量不同评估主体对某项指标的主观满意程度并转化能够进行定量分析的指标分数,最终加总得到综合评估结论。

2.3.4 定性评估方法 变构李克特量表—360度测评法。借鉴360度测评①即360度反馈评价,指与被考核者在工作中有较多工作接触、对被考核者的工作表现比较了解的不同方面的人员,从不同的角度对被考核者进行绩效评估,评估完成后根据确定的不同评价者的权重得出一个综合的评价结果。的视角来决定对某类评估指标选择的评估主体(表3),采用李克特量表②李克特量表由一组陈述组成,每一陈述有“非常同意”、“同意”、“不一定”、“不同意”、“非常不同意”5种回答,分别记为1、2、3、4、5,每个被调查者的态度总分就是他对各道题的回答所的分数的加总,这一总分可说明他的态度强弱或他在这一量表上的不同状态。来获得评估主体对各项指标的“评估效用”。为了使李克特量表结果更符合一般效用的定义范围[0,1],将每一项态度对应的固定值调整为{0.1,0.3,0.5,0.7,0.9},并设定δ=0.1的区间为本次评估的评价集各自对应的效用值范围,即{优 =[0.8,1],良 =[0.6,0.8),中 =[0.4,0.6),合格 =[0.2,0.4),不合格 =[0,0.2)}。因此,对某一单项指标的评估效用值为P=∑Pjλj,其中λj为360度测评法中对不同评估组设置的权重值,该权重由德尔菲法确定。

2.3.5 定量评估方法 在本研究中,该通过效用函数测评法,运用数学函数式建立关于“复合效用”的模型。从理论上,可以视为所有利益相关者的效用函数的期望,可以通过一系列针对不同利益相关者的期望测试来无限逼近单一指标的复合效用函数。实际操作中,可以通过相关领域的专家和资深工作人员定性描述出函数u(x)的走向(或类型)③一般而言,在政策评估的经济指标中,对于边际效益递增的指标效用,可以采用式1:u(x)=λ+aeθx近似;对于边际效益递减的指标效用,可以采用式2:u(x)=l-ae-θx近似;对于在特定阈值有阶跃性变化的指标效用,可以通过选取合适的参数,使其由式1和式2通过不同的取值区间组合而成。(式中λ、α和θ的取值可由效用函数的边界值裁定)当θx~0时,效用函数可近似于线性函数u(x)=l+aθx。,然后通过比如专家调查法等确定边界效用对应的自变量值(即设定u(x)=0和u(x)=1时的x取值)从而推出函数的各项参数。由此可以得到在评估时间节点t时,单一指标统计值xt所对应的效用值。

2.3.6 综合评估方法 由于复合效用具有向量性,因此评估的综合效用值并不是各项单一效用的简单加总,需要对各项指标进行权重设置。限于时间和篇幅关系,本文省略对各项指标之间的复杂关系分析过程,仅采用已成熟的层次分析法对各项指标赋予权重。

2.4 集体建设用地流转政策评估指标体系

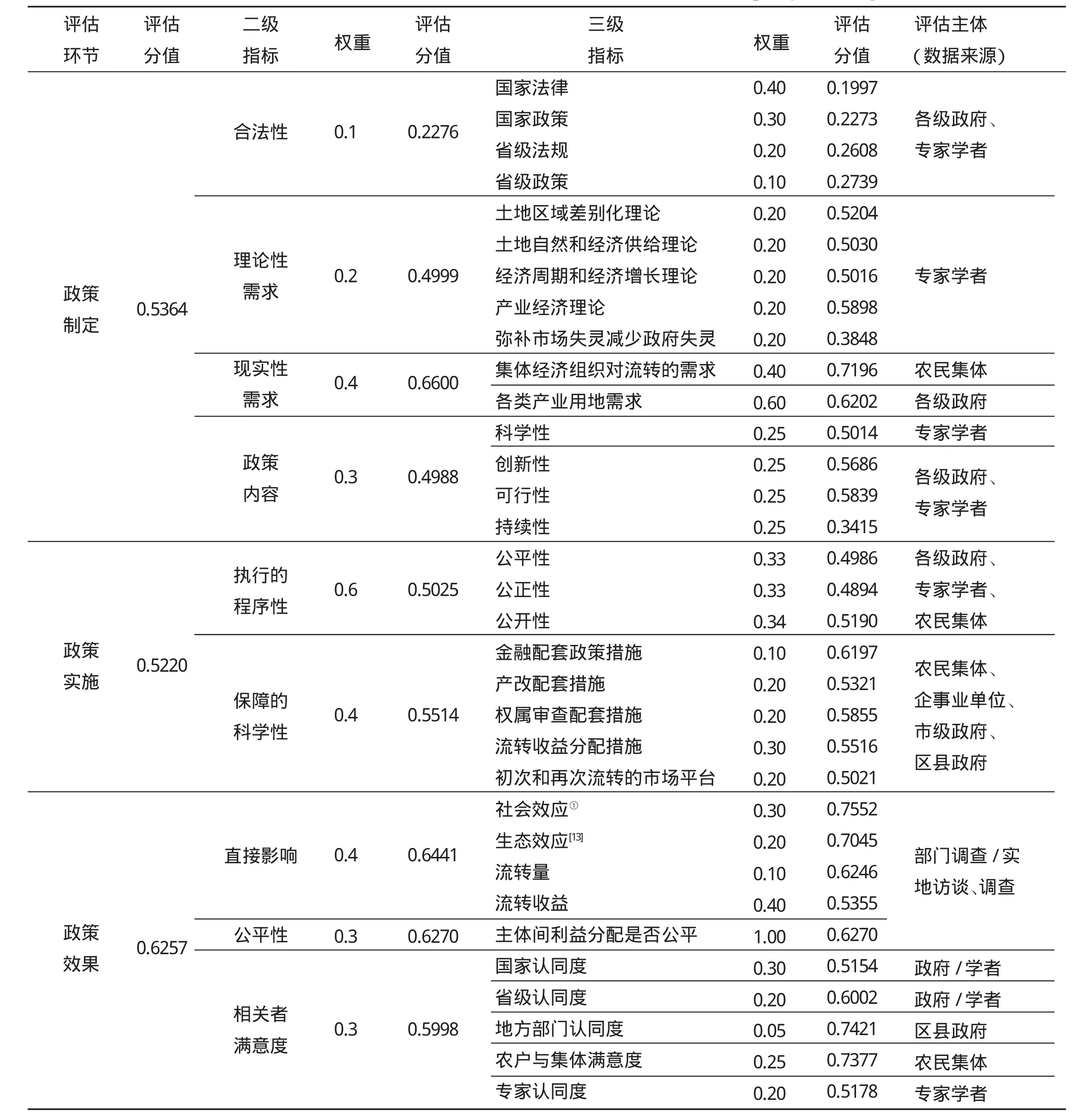

由图1所知,评估指标体系应在涵盖“评估内容”维度的基础上,基于政策实施的阶段和各地的具体情况修正得到。这种修正体现在3个层面:(1)评估采用的指标数量和内容的不同;(2)指标的理想值(效用0和1对应的x值)不同;(3)各项指标权重的不同。本文构建的评估指标体系见表1。

3 集体建设用地流转政策评估:以成都市为样本的实证分析

本文采用成都市作为实证样本,前后时间节点为2007—2011年,根据成都市的实际工作情况、相关统计数据等并结合前面分析的方法进行评估论证。

3.1 数据采集及单项效用值计算

在政策制定、政策执行的评估环节中,本研究以问卷调查为主要评估途径,形成了专家学者、政府部门、农民集体3种类型的问卷。根据图1利益相关者和评估主体维度的内容,问卷调查一共涉及4个主要群体,分别为专家学者(成都市各相关高等院校及科研院所,共30份)、主管部门(四川省国土资源厅,共12份)、执行部门(成都市下辖县市国土局,共61份)、农户与村集体(项目区涉及村镇,共744份)。

本研究在成都市以及下辖区(县)国土局收集数据以获取定量指标“流转量、流转收益”的资料,理想值分别为成都市集体建设用地2010年阶段性流转潜力3750亩④和50万元/亩⑤;通过在问卷中设置选项获取社会各界对政策效果的满意度;社会效应和生态效应两个指标的测评则通过对农民的问卷调查和现场深度访谈得到。

表1 成都市集体建设用地流转政策评估Tab.1 Evaluation of the collective-owned construction land transfer policy in Chengdu

①本次评估中,社会效应主要包括“本地农民就业增加”与“本地农民年收入增加”两项内容;生态效应则是“流转后企业是否对当地环境进行了废水、废气、废渣、噪声等污染”的调查评估。

根据变构李克特量表—360度测评评估方法,分别对本次评估的定性指标和定量指标进行了单项效用计算。由于在进行设计时,所有方法均在步骤中进行了归一化处理,因此不再需要标准化处理,单项效用值详见表1。

3.2 指标权重的确定及评估结果

根据层次分析法的要求,本研究邀请了15位土地资源管理领域的专家进行了一共4轮的相对重要性评价,利用Super Decision软件进行了权重计算。各项CR均通过了一致性检验。权重值及评价结果详见表1①鉴于关于集体建设用地流转政策的评估并无先例,本次评估并未过多的计较权重的数值,因此表3中所列的数值均为将通过AHP法得到的权重值四舍五入后得到的近似值,以方便对比各项指标间的差异。。

根据表1的效用值可以得出,成都市政策制定、政策实施、政策效果环节分别为0.5364、0.5220、0.6257,分别属于评价“中”、“中”、“良”。二级指标中,“合法性”一项仅0.2276,属于评价“合格”的临近下限值;“现实性需求”、“直接影响”、“公平性”则分别为0.66、0.6441、0.627,属于评价“良”;其余皆属于评价“中”。三级指标中,除了“法律依据”所属内容外,“政策内容”的持续性评估为0.3415,亦属于“合格”的范畴;属于“良”的有10项,分别为集体经济组织对用地的需求、产业对用地的需求、金融配套政策措施、流转量、社会效应、生态效应、利益分配公平、省级认同度、地方部门认同度、农户集体认同度。由此可以得到:(1)成都市集体建设用地流转政策整体上给予“中”的评价,其政策效果则达到了“良”的范围;二级指标层面,没有“不合格”的指标,也对流转政策的细节方面给予了肯定;(2)成都市集体建设用地流转政策必须在法律依据方面、创新流转收益分配必须进行更为深入地探索创新和足够的努力,争取使其实现更为科学合理的效果;(3)成都市集体建设用地流转具有较大的现实需求,很注重社会效应和生态效应,基层在收益分配问题处理上也做出了不少的努力;(4)评价为“中”的各项指标所对应方面还有继续完善的空间;(5)没有评价为“优”的指标,说明该政策还需要进行更深入的理论和实践探索。

3.3 成都市集体建设用地流转政策存在问题

3.3.1 集体建设用地入市面临无法避免的法律障碍 《土地管理法》中规定非因破产、兼并等原因,农民集体建设用地不得出让、转让或者出租用于非农业建设,《物权法》也没有给以突破。严格上来讲,地方性法规法律效力较低,无法为使用权获得者提供强有力的保护,城乡统一的集体建设用地市场这个大厦的基础并不具备。

3.3.2 大宗集体建设用地按照为灾后住房联建方式流转,全国普适性不强 截至2012年,成都市共流转集体建设用地10533宗,金额20.55亿元,其中以灾后住房联建方式流转10456宗,金额14.3亿元,其模式无法向全国推广。本次试评估也未将此部分纳入评估指标中。

3.3.3 试点政策的限制较多,同地同权同价尚难实现 成都市主要从允许流转的土地类型和流转土地用途两个方面对流转交易进行限制,导致了“同地不同权,更难以同价”,与集体建设用地流转制度改革的“建立城乡统一的建设用地市场”目标也存在冲突。

3.3.4 试点政策制定较粗糙,相关表述存在随意性 2008年3月颁布的《成都市集体建设用地使用权流转管理暂行办法》第9条指出“初次流转包括出让(作价入股、联营视同出让)、出租等形式”;而在2008年12月颁布的《成都市集体建设用地交易规则(试行)》却因交易管理的需要仅将出让归为初次流转。政策制定过程中的瑕疵会影响到政策的严肃性,动摇市场的信心,从而影响政策的执行效果。

3.3.5 集体建设用地流转相关配套政策亟待进一步细化、深化 目前,成都市在总结前期各地试点政策的基础上,制定了相关配套政策,但是对于流转后期的配套政策研究较少,且其规范程度还有待细化和深化。配套政策缺失的现状如不尽快改变,将导致集体建设用地流转的管理缺乏系统性,严重影响流转效率。

3.3.6 政策执行的公平公正公开原则需要进一步贯彻落实 目前集体建设用地流转政策的实行是由政府主导推行,还未有权威的第三方监督机构介入,而作为利益相关者的农民群体由于自身的素质和信息的不完善,在集体建设用地流转过程中处于弱势地位,这便增大了各级政府部门以及作为中间层的村集体获得寻租的可能性。

3.3.7 社会认同度不高 从问卷统计结果可以看出,专家、主管部门对政策的制定和执行方面普遍持中等偏下的态度,而地方管理部门则恰好相反,这正好与不同层级的社会认同度评价相似。一方面也反映出了制定和执行评估必须纳入第三方或者主管部门评估,另一方面则对相关政策执行的前景和可持续性提出了疑虑。

3.3.8 地方政府的统计数据缺失严重 由于大量的地方统计数据缺失导致无法收集、部分收集到的数据前后矛盾,本文不得不放弃部分定量评价指标或者用定性评估取代。

4 结论

本文通过对近5年来成都市集体建设用地流转政策全过程评估的实证分析,验证了基于系统集成和复合效用的评估体系的可行性,并提出以下政策建议。

4.1 必须在法律上寻求根本突破,籍此保障集体建设用地市场的合法性

(1)从根本上改变土地制度的二元性,实现农民集体土地与城市国有土地的“同地、同价、同权”;(2)尽快修改《土地管理法》中禁止集体建设用地出租、转让的条款,制定规范集体建设用地进入市场的条款。

4.2 不断推进相关配套制度的创新,探索与政策相适应的管理办法,加强城乡统一建设用地市场管理机制建设,保障农民获得流转土地级差地租收益的权利

(1)完善乡镇村庄的规划管理制度,建立集体建设用地登记制度和流转过程备案制度,土地储备制度地价管理制度、集体建设用地流转市场交易制度和市场中介服务机构管理制度;(2)“逼存量,挖潜力”,提升集体建设用地的使用效率,并根据实际情况,对流转的具体方式、方法进行有益探索;(3)明确集体建设用地流转的条件、范围,建立计划管理机制,进一步确定国家征收、征用集体建设用地的条件、办法和补偿标准,加强集体建设用地市场的规范化建设;(4)在坚持规划和用途管制的前提下,让农民集体建设用地直接进入工业用地市场,在完善税制的同时,尝试农民集体建设用地进入经营性开发,突破农民宅基地“一户一宅”的限制,让农民分享城市化进程的土地增值收入。

4.3 深化创新集体建设用地流转政策评估体系

(1)建立公共政策评估和长期追踪监测机制;(2)加强地方统计信息工作,确保统计数据的准确;(3)建立完善的建设用地信息化平台,逐步形成全国范围的建设用地信息网络。

(References):

[1]Christophe M.Schmidt.Policy Evaluation and Economic Policy Advice[J].AStA Advances in Statistical Analysis,2007,(91):379-389.

[2]詹姆斯.E.安德森.公共政策制定[M].谢明译.中国人民大学出版社,2009.

[3]Thomas R.Dye.Understanding Public Policy[M].Prentice Hall,2007.

[4]卡尔·帕顿,大卫.沙维奇:政策分析和规划的初步方法[M].华夏出版社,2001.

[5]威廉·N·邓恩.公共政策分析导论(第二版)[M].中国人民大学出版社,2005.

[6]谢明.政策分析概论[M].中国人民大学出版社,2004.

[7]王晓丽.政策评估的标准,方法,主体[J].福建论坛(人文社会科学版),2008,(9):137-140.

[8]马秀鹏,陈利根,朱新华.农村集体建设用地使用权流转的法经济学分析[J].南京农业大学学报(社会科学版),2008,8(2):63-68.

[9]高艳梅,刘小玲,张效军.农村集体建设用地市场化流转的制度解析[J].农村经济,2008,(10):13-16.

[10]高迎春,尹君,张贵军,等.农村集体建设用地流转模式探析[J].农村经济,2007,(5):34-36.

[11]黄庆杰,王新.农村集体建设用地流转的现状、问题与对策[J].中国农村经济,2007,(1):58-64.

[12]卢吉勇,陈利根.集体非农建设用地流转的主体与收益分配[J].中国土地,2002,(5):20-21.

[13]王文,洪亚敏,彭文英.集体建设用地使用权流转收益形成及其分配研究[J].中国土地科学,2009,23(7):20-23.