适度加工对大豆油色泽影响的研究

2012-11-15常云鹤李志平王俊国于殿宇

常云鹤,李志平,时 敏,王俊国,于殿宇,*

(1.东北农业大学食品学院,黑龙江哈尔滨150030;2.吉林工商学院生物工程分院,吉林长春130062)

适度加工对大豆油色泽影响的研究

常云鹤1,李志平1,时 敏1,王俊国2,于殿宇1,*

(1.东北农业大学食品学院,黑龙江哈尔滨150030;2.吉林工商学院生物工程分院,吉林长春130062)

节能减排一直是油脂工业研究的重点内容,特别是近几年国家对节约能源、减少“三废”排放加大了资金投入。旨在对油脂脱色工序进行有益的研究。其中,在一定温度下,减少脱色剂的用量,控制油脂脱色深度,再结合高温脱色,达到适度加工的目的,最终通过实验验证待脱色油添加0.9%的白土,脱色时间20min,通过250℃高温处理后达到国家二级食用油脂要求,且油色稳定放置时间长,不易返色。

大豆油,适度精炼,储藏条件,色泽变化

油脂脱色的目的并非理论性地脱尽所有色素,而在于获得油脂色泽的改善和为油脂脱臭提供合格的原料油品[1-3]。含杂质比较多或者酸值较高的毛油会增加生产炼耗[4],因此,脱色油脂色度标准的制定,需根据油脂及其制品的质量要求。油脂中的色素包括:叶绿素(使油脂呈绿色)、类胡萝卜素(其中胡萝卜素使油脂呈红色,叶黄素使油脂呈黄色)。个别油脂中,还有特殊色素如棉酚(使油呈深褐色)[5-6]。这些油溶性的色素,是由油料本身带入的。这些色素都能通过脱色除去,因为大部分的热敏性色素物质,如叶绿素、胡萝卜、类胡萝卜素等,在某些吸附剂上有很高的吸附能力,主要是因为它们的分子不仅有较高的疏水性,而且其环状结构能以π键与吸附剂上的某些基团相结合[7-9],而油脂色素的氧化是影响大豆油色泽及返色的主要因素[10]。另外,还有一些加工过程中生成的色素,如叶绿素受高温转变成叶绿素红色变体,游离脂肪酸与铁离子生成深色的铁皂等。储藏期间或变质油籽中的蛋白质、糖类、磷脂等胶质的水解产物(一般呈棕褐色)悬浮在油中,颗粒带正电,难用吸附剂除去。此外,还会使酸值上升,据实验测定,油中加入1%活性白土,脱色后酸值上升约0.01[11]。吸附脱色操作中,油脂与吸附剂在最高温度下的接触时间取决于吸附剂与色素间的吸附平衡[12]。只与吸附剂接触的油脂随着时间的延长,有可能发生脂肪酸双键异构化(产生反式脂肪酸),并给油脂带来异味(漂土味),操作也不经济[13-15]。本实验拟采用两段式脱色,即先用少量白土采用温和的处理方式脱去大部分热敏性物质,然后再进行进一步的脱色处理,即达到脱色的目的又能减少能耗,且使成品油品质较好且不易返色、回味。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

大豆脱胶油 黑龙江双河松嫩大豆生物工程有限责任公司;活性白土 南京亚东奥土矿业有限公司;其余试剂 均为化学纯。

恒温水浴锅 上海申生科技有限公司;DF-101S集热式恒温加热磁力搅拌器 巩义市英峪高科仪器厂;脱色脱臭塔 东北农业大学自行研制;7230G型分光光度计 上海天普分析仪器有限公司;WSL-2比较色测仪 上海昕瑞仪器仪表有限公司。

1.2 工艺流程

图1 脱色工艺流程图Fig.1 Bleaching process chart

1.3 指标测定

1.3.1 酸价测定 按GB/T5530—1998进行。称取3~5g氢氧化钾注入锥形瓶中,加入混合溶剂50mL,摇动使试样溶解,再加三滴酚酞指示剂,用0.1当量浓度的碱液滴定至出现微红色在30s不消失,记下消耗的碱液毫升数,通过计算得出结果。

1.3.2 碘价的测定 按GB/T5532—2008进行。称取干燥过滤的试样(准确至0.0002g)注入洁净、干燥的碘价瓶中,加20mL四氯化碳或氯仿溶解试样,加25mL韦氏液,立即加塞(塞和瓶口均涂以碘化钾溶液,以防碘挥发),摇匀后,在(20±5)℃条件下,置暗处静置30min(碘价在130以上时静置60min),到时立即加入15%碘化钾溶液20mL和水100mL,用0.1当量浓度的硫代硫酸钠溶液滴定至溶液呈浅黄色时,加入1mL淀粉指示剂,继续滴定至蓝色消失为止。在相同条件下做两个空白实验,取其平均值计算出结果。

1.3.3 过氧化值的测定 按GB/T5538—2005进行。称取2.00~3.00g混匀的样品,置于250mL碘瓶中,加入30mL三氯甲烷-冰乙酸混合液,使样品完全溶解,加入1.00mL饱和碘化钾溶液,紧密塞好瓶盖,并轻轻振摇0.5min,然后在暗处放置3min,取出加入100mL水,摇匀,立即用硫代硫酸钠标准滴定溶液[C(Na2S2O3)= 0.002mol/L]滴定,至淡黄色时,加1mL淀粉指示剂,继续滴定至蓝色消失为终点,取相同量三氯甲烷-冰乙酸混合液、碘化钾溶液、水,按同一方法,做试剂空白实验。

1.3.4 类胡萝卜素含量的测定 参考文献[16]方法测定。

1.3.5 胡萝卜素含量的测定 按GB 5413.35-2010进行。称取试样50g(精确至0.0001g)置于250mL三角瓶中,加入1.0g抗坏血酸,经过皂化后,通过色谱分析计算出其含量。

1.3.6 叶绿素含量的测定 参照GB/T 22182-2008油菜籽中叶绿素含量的方法。量取5mL试样,用无水乙醚定容至50mL,在665、705、625nm(705nm和625nm处的吸光度用来校准基准线)波长下测定其吸光值,按统一方法连续做两次平行实验取其平均值。

2 结果与分析

2.1 不同脱色时间对大豆油色泽脱除效果的影响

如图2所示,脱色率逐渐升高,当时间为30min时达到最大值,之后脱色率开始逐渐下降。这主要是因为30min之前,脱色处于初始阶段,在此阶段随着时间的延长,大豆油与脱色剂充分接触,脱色率提高明显;而30min之后,脱色剂的吸附能力逐渐达到饱和状态,且由于脱色剂的存在,脱色过程中始终伴随着对油脂的催化氧化,导致油色加深,所以时间过长反而不利于脱色进行,并使得酸值升高。考虑到实际生产中的高温因素,且在20min时脱色率已经达到了96%,所以在20min内完全可以达到完美脱色的目的。因此,虽然30min时脱色效果最好,但工业生产中往往不片面追求理论上的最佳时间,而将脱色时间控制在20min左右。

图2 脱色时间对脱色效果的影响Fig.2 Effect of bleaching time on bleaching results

2.2 不同白土用量脱色效果分析

将原料分别按0.5%、0.7%、0.9%、1.1%、1.3%、1.5%、1.7%、1.9%、2.1%混入白土,反应时间20min,按照图1所述工艺流程进行实验,测定收集的脱色油色泽。

表1 不同白土用量脱色,及高温处理后脱色油效果Table 1 Effect of white earth dosage and high temperature treatment on bleaching results

由表1可知,当白土添加量为0.9%脱色后在240℃高温处理下成品油已经达到国家二级食用油标准,在此基础上随着白土添加量和温度的增加,所得成品油都符合国家食用油的标准,且脱色效果几乎是随着白土添加量的增加而变好。但如果一味的增加白土用量,虽然脱色效果会更好,然而已经失去了节能减排的现实意义;且随着脱色剂用量的加大,油耗会增大(活性白土大约吸油30%,活性炭吸油更多),油脂也会带有过浓的白土味,给油脂脱臭造成困难。所以选取在有实际操作的意义范围内七组油样进行下一步的储藏实验,选出更合理的操作条件。

2.3 达到国标色泽大豆油不同储藏条件色泽变化

根据节能减排及适度精炼的实验目的,选取达到国标后的7组大豆脱色油,为便于表述从240℃时,Y3.5的成品油开始到250℃,Y2.1按其达到国标的顺序分别标以A、B、C、D、E、F、G。

2.3.1 日光灯照射下大豆油色泽变化 所测大豆油在日光照射下储藏180d,大豆油色泽变化情况见图3。

图3 日光灯照射下色泽红值变化Fig.3 Changes of red color value under fluorescent lamp

由图3可知,大豆油在日光照射下较易返色,且由于精炼加工条件不同,其返色时间不一。其中返色程度比较大的为G样,在20d的时间内色泽红值由3.0变为4.0,而其他样在三个月储藏期内的色泽变化不大,尤以B、D、F最为缓慢。

2.3.2 自然光照射下大豆油色泽变化 所测大豆油在自然光照射下储藏180d,大豆油色泽变化情况见图4。

图4 自然光照射下色泽红值变化Fig.4 Changes of red color value under natural light

由图4可知,处于自然光下储存的大豆油色泽变化更为复杂,特别是在前两月的储存过程中,可能是因为大豆油富含生育酚(0.09%~0.28%),生育酚为无色无味,无氧时耐热,在200℃下有抗氧化能力,在高温下,可氧化生成色满-5,6-醌,产生棕红或棕褐色,在氧化的同时,还能产生其他色素如醌类[17]。本实验的处理条件为高温250℃以上,且在自然散光状态下与空气的接触机会较多是导致样品前期返色的主要原因。图中B、D、E样在4个月内的储藏期内都在国家允许的适用范围内,其他样品如A样已经在2个月内已经超出国标,后几种样品在后期的放置过程中返色迅速。

2.3.3 避光条件下大豆油色泽变化 所测大豆油在避光条件下储藏180d,大豆油色泽变化情况见图5。

由图5可知,避光保存下各个样的色泽变化比较平稳,A样在一个多月后超出国家标准,C、D、E样在三个月内始终处于国家标准中;其他样品在实验期内都处在国家标准内,由此说明避光状态下大豆油色泽呈现返色稳定性,这段时期影响返色的原因是氧化后生育酚形成的红色物质,文献报道油色变化与生育酚氧化有关[18]。

图5 避光照射下色泽红值变化Fig.5 Changes of red color value under avoiding light

2.4 不同吸附剂对大豆油脱色效果的影响

选取活性炭、硅藻土、白土为吸附剂,在相同的时间内,对同一种油样进行脱色实验,实验结果见图6。

图6 不同吸附剂的脱色效果Fig.6 Bleaching results of different adsorbent decolorization

由图6可知,在20min前的脱色过程中,脱色效果顺序为活性炭>硅藻土>白土;随着脱色时间的延长,吸附剂之间的差异变得很小,鉴于节能减排的目的选用成本较低的白土。

2.5 不同搅拌速度对大豆油脱色效果的影响

在1.2的工艺流程下,选用不同的搅拌速度进行脱色,实验结果见图7。

图7 搅拌速度对脱色效果的影响Fig.7 Effect of stirring speed on bleaching results

脱色过程中,吸附剂对色素的吸附是在吸附剂表面进行的,属于非均相物理化学过程。适度混合可使油脂与吸附剂有均匀的接触机会,从而有利于吸附平衡的建立,并避免因长时间接触而引起油脂的劣变。常压脱色操作中,混合强度以达到吸附剂在油中呈均匀悬浮状态即可,不要过于强烈,以减少油脂氧化的程度。减压脱色操作中混合强度可激烈些,以不引起油脂的飞溅为度。经过对100、150、200、250、300r/min转速下的对比分析如图7可知,以250r/min最为适宜。

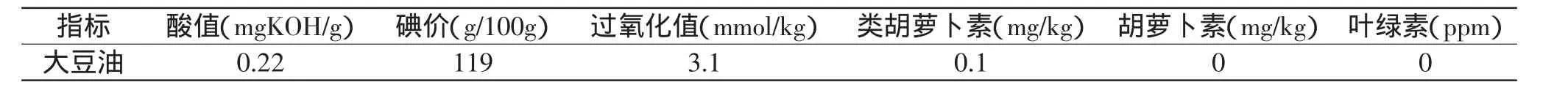

表2 脱色前大豆油各项指标测定结果Table 2 Result of determination indexes before decoloring

表3 脱色后大豆油各项指标测定结果Table 3 Result of determination indexes after decoloring

2.6 脱色前后大豆油各项指标对比测定

由表2、表3可以看出,脱色后的大豆油相较脱色前已有很大改善,其中的色素物质几乎不可检出,证明采用适宜的脱色剂及适当的高温处理后的大豆油已经达到了很好的食用油标准,且各项指标达到了国家食用油脂标准。

3 结论

3.1 根据上述单因素分析可知,大豆油精炼的脱色工序可根据自身需要选择精炼条件,而作为一般食用油脂,可以选择适度精炼。本实验根据储藏中油脂色泽的变化及精炼过程的优化,对比国家标准和节能减排的目的,选出脱色油添加0.9%的白土,通过250℃高温处理后达到国家二级食用油脂要求,且油色稳定放置时间长,不易返色。

3.2 研究表明,大豆油容易在日光和自然光的照射下出现返色现象,且精炼条件的微小变化也能带来大豆油的严重返色现象,建议大豆油在生产加工完成后,进行避光保存和包装。

[1]Patterson H B W.Bleaching and purifying fats and oils[M]. Basic Components and Procedures,1992.

[2]M ag T K.B leaching-Theory and Practice Research Center [C].77th JAOCS Annua l Meeting.1986.

[3]V azquez T.Adsorption Isotherms of Sesame Oil in a Concentrated Miscella System[J].JAOCS,1993,70:589-594.

[4]张志强,李国恒,张本东.大豆油连续精炼工艺实践[J].中国油脂,2009,34(2):63-65.

[5]何东平.油脂精炼与加工工艺学[M].北京:化学工业出版社,2005:70-73.

[6]李培武,谢立华,张文,等.大豆品质标准及检测技术[J].中国食物与营养,2003,28(4):54-57.

[7]Procor A,Snyder H E.Adsorption of lutein from soybean oil on silicic acid ii.kinetics[J].JAOCS.1988,65:761-763.

[8]Nihai S,Cetin G.The mechanism of β-Carotene adsorption on activate montmorillonite[J].JAOCS.1989,66:917-923.

[9]刘元法,王兴国.油脂脱色过程中对反式脂肪酸形成和不饱和度的影响研究[J].中国油脂,2007,32(12):12-16.

[10]涂向辉.油脂精炼工段常见技术问题及解决办法探析[J].粮油加工,2010,28(1):36-39.

[11]Kinsella J E.Interactions among dietary polyunsaturated fatty acids[J].Inform,1991(2):578

[12]刘发元,王兴国,金青哲,等.油脂在脱色过程中吸附剂对色素及微量成分影响[J].中国油脂,2005,30(2):25-27.

[13]Rossi M,GianazzaM.The effect of bleaching and physical refining on color and minor compositions of palm oil[J].J.Am.Oil Chem.Soc.,2001(78):1051-1055.

[14]范建华.油脂连续脱色过程白土添加量与脱色效果及油品酸价间关系[J].粮食与油脂,1991,10(3):41-48.

[15]左青,章家新.大豆色拉油返色原因初探及对策[J].中国油脂,2000,25(6):79-81.

[16]赵军.影响油脂脱色效果的因素[J].中国油脂,2003,28(2):20-25.

[17]孙凤霞,杜红霞,等.油脂色泽测定方法研究进展[J].中国油脂,2002,27(2):7-9.

[18]Chu Y H,J Y Lin.Effect of soybean pretreatment on the colorquality of soybean oil[J].JAOCS,1990,6(6):368-372.

Effect of moderate processing on color and lustre of soybean oil

CHANG Yun-he1,LI Zhi-ping1,SHI Min1,WANG Jun-guo2,YU Dian-yu1,*

(1.College of Food Science and Technology,Northeast Agricultural University,Harbin 150030,China;2.Branch of Biological Engineering,Jilin Business and Technology College,Changchun 130062,China)

Energy conservation and emission reduction has been the focus of research contents of oil industry,especially in recent years.Our nation has increased capital investment to save energy and reduce the“three wastes”emission.This article attempted to have a useful research on moderate oil processing.Among them,at a certain temperature,reduced the dosage of decolorant,control the depth of oil bleaching,combined with high-temperature bleaching,to achieve the purpose of moderate processing.The most suitable bleaching agent was to add 0.9%of the oil bleaching white earth,bleach for 20min,through the 250℃ high temperature treatment to the national level 2 after edible oils requirements,and oil color stability to place time to grow,not easy to fade.

soybean oil;moderate refining;storage conditions;color changes

TS225.1+3

A

1002-0306(2012)09-0065-04

2011-08-22 *通讯联系人

常云鹤(1986-),男,在读硕士研究生,研究方向:粮食油脂加工。

国家科技支撑计划项目(2011BAD02B01)。