261例药品不良反应报告分析

2012-11-13张桂芬支文煜苏州大学附属常熟医院药剂科江苏常熟215500

张桂芬,支文煜,归 莱(苏州大学附属常熟医院药剂科,江苏常熟 215500)

药品不良反应(ADR)是指合格药品在正常用法、用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应,不包括无意或故意超剂量用药以及用药不当引起的反应。药品在预防、治疗、诊断疾病和调节人体机能的同时,也给人们带来不同程度的危害。近年来,有关ADR的报道和讨论越来越多,引起社会各界的关注。现将我院2011年ADR报告进行统计分析,以促进合理用药。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集、整理我院2011年ADR报告261例。

1.2 方法

对ADR报告内容,按患者年龄和性别分布、ADR报告科室分布、不同剂型及给药途径导致的ADR分布、引起ADR的药品种类及构成比、引起ADR的抗菌药物及构成比、ADR累及器官和(或)系统及主要临床表现以及ADR因果关系评价、不良反应转归、对疾病的影响和不良反应国内外报道情况等内容,应用Excel软件进行统计分析;药品分类参照《中华人民共和国药典·临床用药须知》(2010年版)。

2 结果

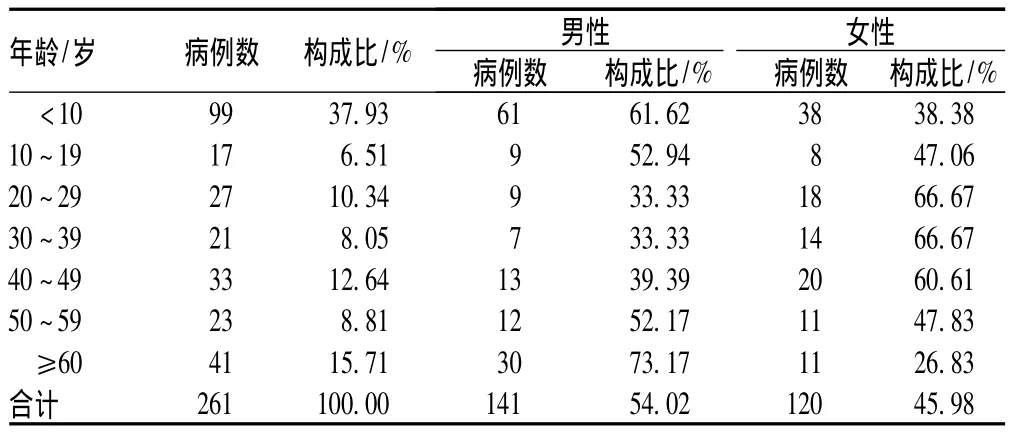

2.1 发生ADR患者年龄与性别分布

261例ADR患者中,年龄最小为5个月,最大为92岁,平均年龄为(28.94±25.17)岁;男性141例(占54.02%),女性120例(占45.98%),见表1。

表1 发生ADR患者年龄与性别分布Tab 1 Distribution of age and sex in ADR cases

2.2 ADR报告来源与一般情况

门诊患者9例(占3.45%),留观及住院患者252例(占96.55%)。有既往药物过敏史者16例(占6.13%),无60例(占22.99%),不详185例(占70.88%);其中,青霉素过敏4例,青霉素及磺胺类药过敏1例,青霉素、链霉素和头孢菌素过敏1例,青霉素和头孢菌素过敏3例,头孢菌素过敏5例,阿奇霉素过敏1例,热毒宁注射液过敏1例。一般或常见的ADR为235例(占 90.04%),新的、一般的 ADR为 20例(占7.66%),严重的ADR为6例(占2.30%)。ADR发生时间:最短的为数秒,最长的为1个月后;在30 min内发生的有140例(占53.64%),30 min~1 h内发生的有39例(占14.94%),数小时内发生的有51例(占19.54%),数天内发生的有31例(占11.88%)。90%以上的ADR由护士上报,261例ADR报告科室分布及构成比见表2。

表2 ADR报告科室分布及构成比Tab 2 Distribution of the ADR cases in different clinical departments and constituent ratio

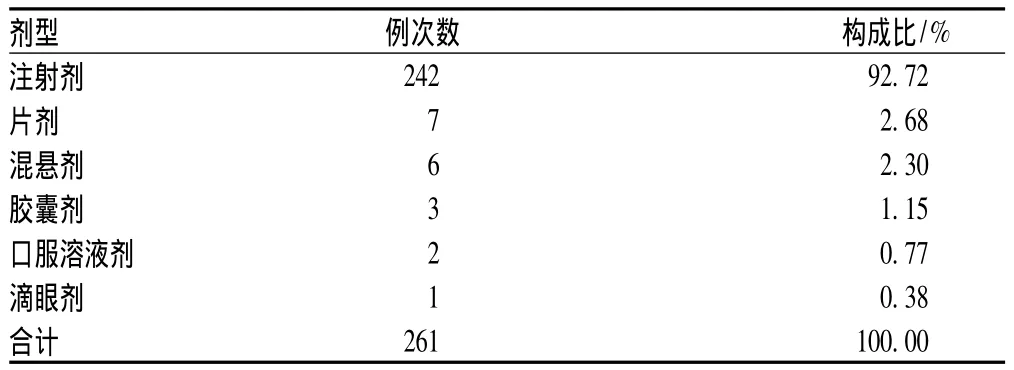

2.3 发生ADR的药物剂型与给药途径

发生ADR的药物剂型与给药途径见表3、4。

表3 发生ADR的药物剂型Tab 3 Dosage forms of drugs in ADR cases

表4 发生ADR的给药途径Tab 4 Route of administration in ADR cases

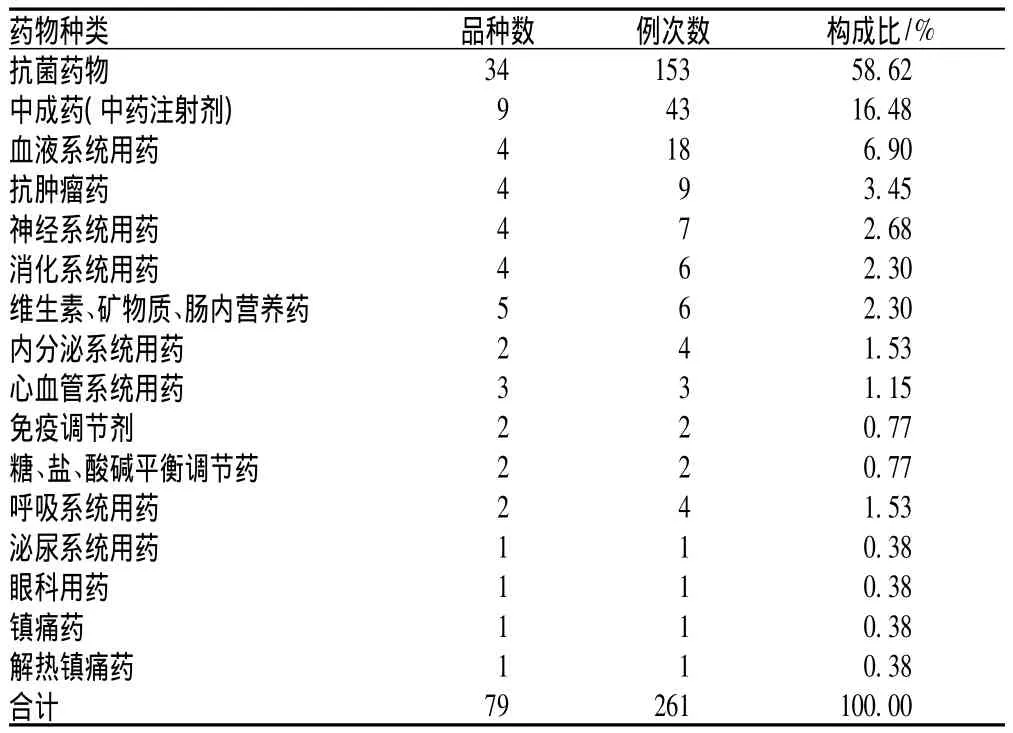

2.4 发生ADR的药物种类、抗菌药物品种及其构成比

发生ADR的药品种类及构比见表5(中药西制也列为中药注射剂),引发ADR的抗菌药物品种及构成比见表6。

表5 发生ADR的药物种类及构成比Tab 5 Categories of drugs that induced ADRs and constituent ratio

表6 发生ADR的抗菌药物品种及构成比Tab 6 Varieties and proportion of antibiotics that induced ADRs

2.5 ADR累及器官和(或)系统及主要临床表现

ADR累及器官和(或)系统及主要临床表现见表7。

表7 ADR累及器官和(或)系统及主要临床表现Tab 7 ADR-involved organ and(or)system and clinical manifestation

2.6 新的、严重的ADR

新的、严重的ADR相关情况见表8。

2.7 发生ADR例次数排序前10位的药品及临床表现

发生ADR例次数排序前10位的药品及临床表现见表9。

2.8 ADR因果关系评价、转归、对疾病的影响及国内外报道情况

根据国家食品药品监督管理局药品不良反应监测评价中心的ADR因果关系判断标准进行初评,上报给江苏省药品不良反应评价中心判断再评价,结果是:肯定1例(占0.38%),很可能69例(占26.44%),可能191例(占73.18%)。ADR转归:好转 219例(占 83.91%),治愈 42例(占 16.09%)。ADR对疾病的影响:病程延长2例(占0.77%),病情加重1例(占0.38%),影响不明显258例(占98.85%)。ADR国内外报道:不详41例(占15.71%),有报道217例(占83.14%),无报道3例(占1.15%)。

表8 新的、严重的ADR相关情况Tab 8 Related data of new and severe ADR cases

表9 发生ADR例次数排序前10位的药品及临床表现Tab 9 Top 10 ADR-inducing drugs ranked ADR frequency and clinical manifestations

3 讨论

3.1 发生ADR患者的年龄与性别分布

从年龄分布来看,ADR发生于任何年龄组,显示出ADR发生的普遍性。<10岁年龄组占37.93%,高于其他组,这与本组患者较多、用药机会多有关,也与儿童生理代谢、排泄功能差异和对药物敏感性高有关;≥60岁的患者占15.71%,居第2位,这与本组患者的病理生理功能、合并疾病和联合用药情况较多有关,老年人存在着不同程度器官功能退化、代谢速度减慢、血中蛋白质降低等情况,其ADR发生率一般较高[1]。总体数据显示,男性ADR报告(占54.02%)略多于女性(占45.98%);而年龄在<49岁和>20岁之间,ADR报告女性明显高于男性,各年龄段ADR构成比的高低可能与每个年龄段人群健康程度和就诊人员结构有关。然而,因目前ADR报告在数量、质量、科室分布、收集途径等方面存在局限,无法完全真实反映我院ADR发生情况,故还需进一步作大样本的统计分析。

3.2 ADR报告来源

261例ADR报告中,临床科室上报252例(占96.55%),其中输液中心上报107例(占41.0%)。这主要是住院或观察室患者在医护人员监护下,较容易发现和判断ADR,尤其是门急诊输液中心输液量多、患者多,特别是儿童,ADR病例相对较多。261例ADR报告中,护士为主要呈报人,这与护士作为给药直接参与者有关。然而,药师作为ADR的主要监测人,呈报数量却很少。建议药师应进一步深入临床了解患者用药情况,注意收集医护人员和患者反馈的用药信息,积极开展ADR监测,加大临床合理用药指导力度。

3.3 发生ADR的抗菌药物

261例 ADR报告中,有 153例由抗菌药物引起,占58.62%,涉及34 个品种,与报道不同[2,3]。其中头孢菌素、氟喹诺酮和大环内酯类引发的ADR分别占抗菌药物ADR的52.94%、23.53%和9.15%。在发生ADR例次数排序前10位的药品中,80%为抗菌药物。造成抗菌药物ADR构成比高的原因为:(1)部分患者的特异性体质;(2)抗菌药物的使用频率偏高、应用指征不明确、使用剂量偏大、疗程长、不合理联合用药或预防用药。2011年经过开展抗菌药物专项整治活动,其不合理应用有所改善,但仍存在不合理应用情况。因此,须进一步加强抗菌药物临床应用管理,继续做好抗菌药物临床应用专项整治活动,加强Ⅰ类切口手术患者预防性应用抗菌药物的管理,加强病原微生物标本和细菌耐药性监测,严格按照《抗菌药物临床应用指导原则》和《卫生部办公厅关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知》(卫办医政发[2009]38号)使用抗菌药物。加强门急诊抗菌药物应用管理和抗菌药物处方专项点评,对使用排序前10位的抗菌药物进行公示,加强处方权限设置与考核。加强门急诊和住院部抗菌药物各类指标的考核,并纳入科室责任目标管理。这样可减少抗菌药物的使用,同时避免ADR的产生。

3.4 发生ADR的中药制剂

中药制剂ADR占16.48%,居第2位,涉及9个品种,共43例。在ADR例次数排序前10位的药品中有2种中药注射剂,共34例。近年来,随着中药注射剂的应用日益增多,其ADR报道也越来越多[4]。卫生部于2008年12月发布71号文件,制定《中药注射剂临床使用基本原则》,以加强中药注射剂的规范使用。中药注射剂大多成分复杂,大分子物质较多,不易提纯,如蛋白质、多糖多肽、淀粉鞣质、色素树脂、黏液挥发油等进入人体后引发变态反应,表现为皮疹、瘙痒、过敏样反应或休克等;在中药炮制、运输和储存过程中,其理化性质极易发生变化;在使用中由于溶剂的改变,质量也不稳定,极易发生ADR。因此,应高度重视中药注射剂的临床合理使用,做到以下几点:(1)遵循中医药理论辨证施治;(2)注意用法、用量,避免联合、混合用药;(3)详细询问过敏史,加强监护。

3.5 ADR累及器官和(或)系统及主要临床表现

以皮肤及其附件损害为主,占76.78%,以瘙痒、皮疹多见,这与报道一致[5]。在本组ADR报告,也发现个别药物能引起较严重的ADR,如过敏性休克、癫痫大发作等。这提示在使用药物过程中,应密切观察,一旦发现ADR,应采取有效措施,及时进行救治。

3.6 发生ADR的给药途径

由静脉注射引起的ADR占91.57%,与文献报道一致[6],其引起ADR的原因有多种[7]。因此,在临床治疗过程中,尽量遵循“能口服就不注射,能肌内注射就不静脉注射”的原则,尽量减少ADR的发生。

总之,医务工作者必须重视ADR的危害,合理用药,尤其应重点关注抗菌药物和中药注射剂的合理使用,加强未成年人和老年人的用药监测;同时积极探索和总结ADR发生规律,宣传安全用药知识,减少ADR的重复发生。

[1]孙定人,齐 平,靳颖华,等.药物不良反应[M].第3版.北京:人民卫生出版社,2003.

[2]张桂芬,范红春,殷卫清.2006—2008我院476例药品不良反应报告分析[J].中国药师,2009,12(12):1807-1809.

[3]赵陶丽,赵志刚,庄 洁.我院258例药品不良反应报告回顾性分析[J].中国医院用药评价与分析,2010,10(8):748-751.

[4]张惠霞,陈建玉,宋 成.3414例中药注射剂不良反应分析[J].中国药物警戒,2006,3(4):232-235.

[5]蒋宇利,冯 琳,欧 宁.2003年我院404例药品不良反应报告分析[J].药物流行病学杂志,2003,13(6):313-315.

[6]朱建国,高 杰,缪丽燕.我院1220例药品不良反应报告分析[J].中国药房,2011,22(38):3604-3607.

[7]梁小岩,雷桂华,曾伟强,等.输液不良反应原因的系统分析与控制对策[J].中国医院药学杂志,2006,26(1):111-113.