毛泽东诗词英译的翻译伦理

2012-11-02耿甜甜李崇月

耿甜甜,李崇月

(江苏大学外国语学院,江苏镇江212013)

毛泽东诗词英译的翻译伦理

耿甜甜,李崇月

(江苏大学外国语学院,江苏镇江212013)

毛泽东诗词;翻译伦理;英译本

毛泽东诗词在中国文学史上占据了重要的地位,其英译版本多达12种以上,而翻译批评家们对各译本的评价褒贬不一。切斯特曼提出的五种翻译伦理模式分别为再现伦理、服务伦理、交际伦理、规范伦理和承诺伦理。对收集到的毛泽东诗词的12个译本按国籍、出版时间及背景分类,进而用描述性方法分析各类译本遵循的主流伦理模式,以给予各类译本较为客观的评价。

身为政治领袖的毛泽东,是中国文学史上的一位伟大的诗人。他的诗词在我国乃至世界文学史上都有着极高的地位,已被国内外学者译为多种语言、多个版本。然而各译本褒贬不一,所以我们亟需一个科学的新体系来看待翻译问题,而不只是停留在“好或坏”这两个简单的主观评断上。

一、翻译伦理的回归

翻译作为一项跨语言、跨文化的人类交际活动和社会行为,是人类有目的、有意识的、能动的自觉活动与不同的主体发生关系的一种行为。也就是说,翻译活动是一种伦理行为。但是一些译者却宣扬“翻译即改写”、“翻译即叛逆”的思想,刻意模糊翻译的概念,背弃“忠实”标准,以至于译者主体性过度膨胀,失去了“信”的准则。在翻译批评研究陷入彷徨和迷惘之际,翻译伦理的回归问题再度成为译界的呼声,并将翻译研究导向了新的发展维度。

2001年,《译者》(The Translator)期刊搜集了16篇关于翻译伦理的论文,并在第七卷第二期出版特刊《回归伦理》(The Return to Ethics)。作为特邀编辑的西班牙学者安东尼·皮姆(Anthony Pym)指出“翻译研究已经回归到了对各种伦理问题的讨论”[1]。

二、切斯特曼的五种伦理模式

芬兰学者安德鲁·切斯特曼(Andrew Chesterman)在翻译伦理研究方面做出了巨大的贡献。2001年,他在文章《圣哲罗姆誓约之倡议》(Proposal for a Hieronymic Oath)中提出了五种翻译伦理模式:(1)再现伦理,(2)服务伦理,(3)交际伦理,(4)规范伦理,(5)承诺伦理。

(一)再现伦理

再现伦理回溯到了忠实译者的理想状态以及神圣文本的翻译。这一模式要求译者必须忠实于原文作者的意图,准确地再现原文文本,准确地说就是不进行任何增加、删节或更改。再现的伦理突显“忠实”和“真理”的价值,即译者必须再现原文、原文作者的意图甚至是原文化,并且真实地反映原文的基本特征[2]。由于译文受多种主客观因素的影响,“再现”是多维的、动态的、有层级的,但忠实于原文的“指导性精神”是作为原文表征符号的译文所不容变更的。

(二)服务伦理

服务伦理是把翻译看作是一种服务于客户的商业行为。这一模式集中体现在功能学派的翻译理论中,主要强调符合伦理的翻译必须服从客户以翻译说明为基础所设定的指示并且实现由委托人和译者共同协商而制定的翻译目的。按照目的论的说法,翻译目的决定翻译方法和翻译策略[3]。根据这一理论,由于不同的译文目的和翻译委托,对于同一原文,译者有充分的理由可以对其做出适当的调整和诠释。但一些奉行功利主义准则的译员对原文进行任意处置。基于此,诺德在功能翻译理论中加入了“功能加忠诚”原则,要求译者不仅要完成客户的要求还必须考虑读者和译文的实际使用者等间接参与者的需求。

(三)交际伦理

20世纪后期,强调实现与“他者”的交流而非再现“他者”的交际伦理模式受到了更多的关注。皮姆认为,跨文化交际的目标在于由合作带来的双方互利,因而翻译的伦理目标应是相异双方进一步进行跨文化的合作[4]。这一伦理模式把翻译看作是一个交际的过程,体现的是原文作者、译者和目的语接受者三者之间的交流关系,突出了译员作为另外两方交际桥梁的作用。

(四)规范伦理

翻译规范伦理主要研究在某一文化背景下某一时期翻译作品的创作及接受。这一伦理将影响翻译产品和行为的规范,分为两大类:期待规范和专业规范。期待规范要求翻译行为符合目的语文化制约下读者对译文的期待,而不是超出人们的期待。专业规范受期待规范的制约同时又是对期待规范的补充,指的是专业合格译者在翻译过程中应遵守的规范。

(五)承诺伦理

鉴于以上四种伦理模式侧重点不同并且彼此缺乏兼容性,2001年切斯特曼提出了承诺伦理,要求译者应履行职业道德的规范和誓言。承诺伦理不仅是前四种伦理实现的前提,同时包含了前四种伦理,汲取了前者的精华,补充了前者没有涉及或所指不清的内容。

(六)翻译伦理对翻译实践研究的必要性

切斯特曼的五种伦理模式突出不同的伦理观,分别是:真、忠、理解、信任以及努力做到最好。事实上,当译者投身到翻译事业中去,他自然会受到翻译伦理的指导,而翻译实践又处处体现着翻译伦理。对于切曼斯特的五种翻译伦理,译者由于受各种因素的影响难以同时并重,而以往的翻译标准之间的争论实际上是对翻译伦理侧重的方面不同。翻译伦理从理论上弥补了规定性翻译批评方法的单一性和片面性,扩宽了译者对“忠实”的理解层面,为我们打开了一个多维度、历史的视角来研究翻译实践。

三、毛泽东诗词的英译研究

(一)毛泽东诗词的英译本概况

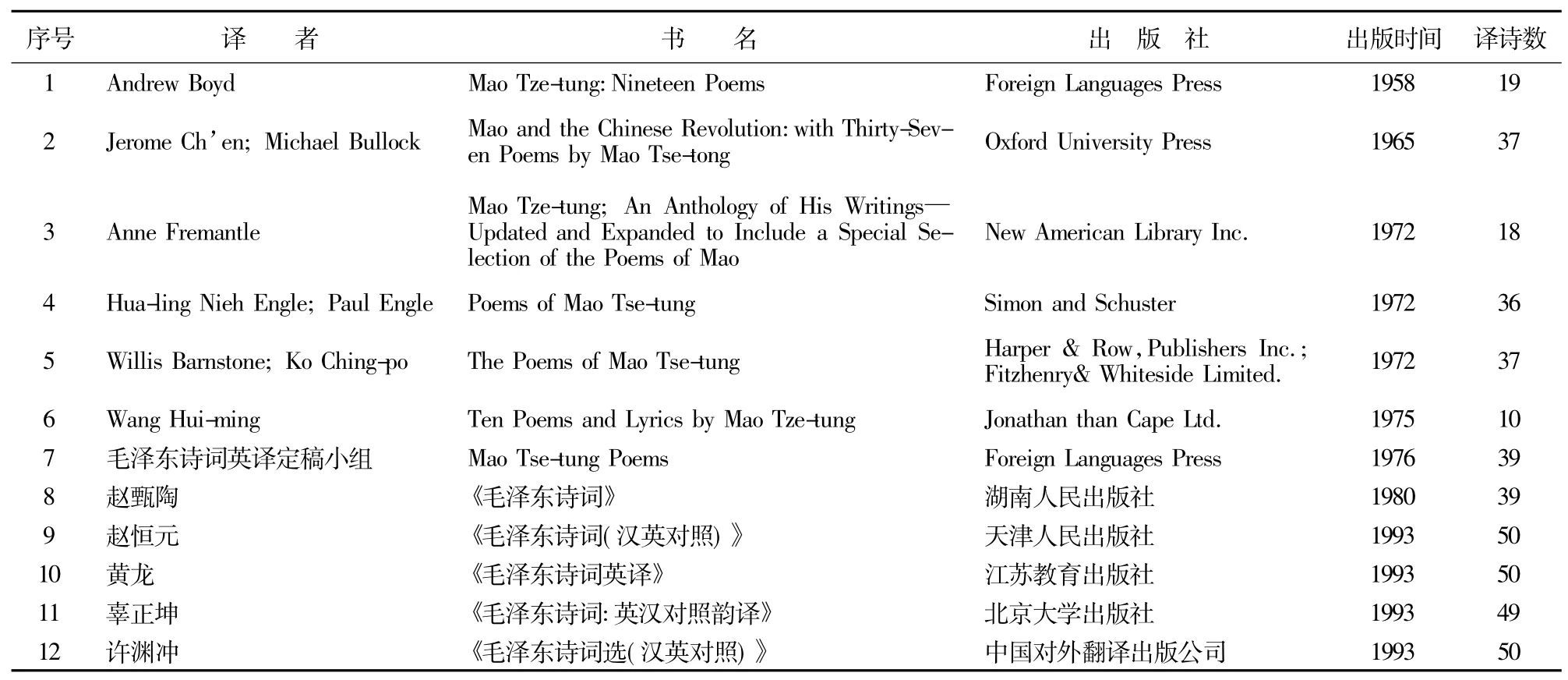

毛泽东诗词以其深邃思想内涵和独特的艺术风格而举世瞩目,具有极高的欣赏和研究价值。思想上,毛泽东作为无产阶级革命者的思想贯穿所有诗词,体现了诗人对革命斗争的坚定信念和激昂斗志。形式上,毛泽东对传统的格律诗进行了继承和发展,为古诗词注入了新的思想、新的血液。到目前为止,诗词己被国内外的译者译成多种语言、多个版本,其中英文版本不下十几种。现在笔者将收集的12个版本做一个简介如下:

表1 诗词的12个版本

(二)毛泽东诗词英译本分类

由于原文作者的特殊政治地位,所以译文的翻译不能不涉及政治因素。身处于不同的历史时期译者们,也必然受自身的审美情趣,当时社会的主流文化意识以及政治因素等主客观因素的影响,因此译本也有所不同,这里我们可以将这12种译本大概分为三大类:

第一类:西方文化的产物,即上述表格中的前六个译本,他们分别是:Andrew Boyd译本(1958)、Jerome Ch’en译本(1965)、Anne Fremantle译本(1972)、Hua-ling Nieh Engle译本(1972)、Ko Ching-po译本(1972)以及Wang Hui-ming译本(1975)。这六个译本是由研究汉语言的西方译者单独完成或是和华裔译者合作完成的。这类译作呈现出以下二个特征:

(1)译作出版主要集中在文化大革命事期。在这一历史时期,《毛泽东诗词》因其作者特殊的政治地位,在国内外影响不断扩大,备受关注,同时由于译者们身处海外,中国的特殊政治环境并没有对其造成很大影响,出版环境相对自由,给国外译者很大的发挥空间。

(2)西方译者多采取归化的翻译策略,即用西方读者习惯的诗歌形式来翻译中国的古典诗词[6]。中国诗词承载了很深厚的中国文化内涵,并且对格律的要求十分严谨,不仅要求句式固定,而且平仄分明,而这些都不是一般的西方译者所能驾驭的。西方译者倾向于散体译诗,用自然的自由体诗来传达原诗的神韵,不拘泥于诗歌韵律,以散文的语言直接传达原作。归化的翻译策略重在考虑英文读者的需要,减轻读者的文化负重感,但这种做法难以避免会使原诗的诗性、诗情、诗意流失。例如,对于西方读者难以理解的词牌,前三个译本选择音译的方式,而后三个译本则直接省去不译。

第二类:官方译本,即1976年我国政府组织由袁水拍、乔冠华、钱钟书、叶君健、赵朴初和周珏良等著名学者合作所译。官译本呈现以下两个特征:

(1)译作时间跨度很长,从最初的雏形到定稿共历时18年,其中经历了文革十年。由于原作者毛泽东不仅仅是诗人,更是当时是国家的最高领导人,这一特殊的政治身份决定了译本的翻译不完全是文学作品的传译更兼具了政治目的。译本的面貌一定程度上关乎整个国家的形象。因此,同一般的翻译作品相比,文革期间毛泽东诗词的翻译是一项严肃的政治任务。

(2)译诗的内容和形式都做到尽量忠实。官译本重“真”,译诗不仅严格按原诗的行数编排并且用字的数量也尽量贴合原诗。译者刻意隐藏于译作文本之后,没有掺入个人的理解和感情色彩,译文高度把握了原诗的基本思想,准确传达了原诗的内容,但是译诗很少押尾韵,基本采取直译的翻译策略。

第三类:本土文化的产物,分别出自五位汉语造诣极深且精通英文的杰出翻译家之手,它们是:赵甄陶译本(1980),赵恒元译本(1993),黄龙译本(1993),辜正坤译本(1993)和许渊冲译本(1993)。这类译作较前面两类,呈现以下特征:

(1)这类译作多出版于1993年,作为对毛泽东诞辰100周年的纪念,其中1980年赵甄陶的译本在1992年进行了再版。改革开放后,中国国内对文学创作的政治约束逐渐解散,真正出现了“百花争放,百家争鸣”的文化现象。因此,作为自由翻译者的译员们更多的是把《毛泽东诗词》作为一部文学作品来翻译,表达自己对原诗词文化、文学价值方面的理解。

(2)本土译者多采取异化的翻译策略,努力做到诗体译诗,即译诗不仅押韵并且追求整体的音韵效果,多用诗性的语言,甚至诗行也尽量像原诗一样多寡,并做相应的长短伸缩变化。为了向读者真正传达原诗的艺术美感和文学技巧,满足读者了解中国文化的期待,译者们也充分发挥了自己的主观能动性,并对某些内容和形式做了较大的变通,以便更好地再现原文的风格。

四、各类译本对翻译伦理的遵从与违背

译者的整个活动都是贯穿着翻译伦理的指导,这不仅深化了翻译伦理理论的实践意义,也为翻译研究提供了新的理论支柱。对于切斯特曼的五种伦理模式,译者由于受各种因素的影响难以并重,根据上文的分析,我们可以分析出各类译本所遵循的主导伦理模式。

(一)西方文化的译者们趋向于遵从交际伦理

当时的中国作为新兴的社会主义国家刚刚起步,多数西方人对中国的革命历史和中国文化都不了解。翻译的主要目的也是向西方读者介绍这部在中国乃至世界都影响深远的诗词,传播伟大的思想和文化。此翻译目的也决定了译诗多为自由的散体诗,并使用散文化的语言以尽量照顾西方读者,迎合大众的口味。这样可以满足译文读者的阅读需求使译诗在译入语文化中引起共鸣以得到认可,获得交际功能上最大程度的成功。

(二)官方译本的译者们趋向于遵从再现伦理和服务伦理

由于当时特殊的社会政治背景,1960年成立的毛泽东诗词英文版定稿小组受政府的委托完成这一特殊的历史使命。官方译本重“真实”,为了准确再现作者的原意,还特意请求原诗作者就作品中一些理解有分歧的此举给以准确的解释。

官方译本绝对忠实原作者、委托方和潜在读者群。受政府委托的定稿小组译员们处于隐身的状态,译诗中除原作者自己的注释,译者们所做的注解一律撤销,消除了译者们介入文本的痕迹,以突显原作者和作品本身。

(三)本土文化的译本趋向于遵循期待伦理

随着中国综合实力的不断增强,中西文化也进入了平等对话的阶段,这就需要产生新的译本来满足读者更高文化层次的需求。在较为宽松的出版环境下,本土的译者们充分发挥译者的主体性,钻研原诗的意美、音美和形美,积极合理地利用译文语言的精华,再现原诗的音韵美和艺术风格。译者们试图将毛泽东诗词译为韵体诗,这是前所未有的,也更加准确地传译出诗词的东方味道,满足了读者们了解中国古典文化的期待。

(四)各类译本都遵循了承诺伦理

通过对各类毛泽东诗词英语本的分析发现,虽然译者们趋向于遵循某一种或两种的翻译伦理模式,但他们都共同遵循了承诺伦理。也就是说,当翻译伦理的五种模式受各种主客观因素的影响不能并重而要有所侧重时,译者还必须要忠于自己的职业,努力完成优秀的译文。译者们的严于律已、敬岗爱业并遵守职业规则的精神使得他们成功地完成了各自的译作并经受住了时间的检验。

五小结

翻译由于受历史、政治、社会、文化和艺术等因素的影响,是一项复杂的伦理活动。毛泽东诗词在不同的时间和空间会有不同的解释,并且读者的接受意识也有所不同。因此,对《毛泽东诗词》英译本的研究要采用动态的历史视角,从多角度给予客观的评价,更多的考虑文本外的制约因素,抓住各译本所遵循的主流伦理模式,肯定各译本存在的价值,而不应只注重某一点进行片面的分析。

[1] Pym,Anthony.Introduction:The Return to Ethics in Translation Studies[J].The Translator:Studies in Intercultural Communication,2001(2):129-138.

[2] Chesterman,Andrew.Proposal for a Hieronymic Oath [J].The Translator:Studies in Intercultural Communication,2001(2):139-154.

[3] Nord Christiana.Translating as a Purposeful Activity:Functionalist Approaches Explained[M].Manchester:St.Jerome,1997.

[4] Pym,Anthony.Pour une éthique du traducteur[M].Artois:Presses Universitaires d'Artois,1997.

[5] Chesterman,Andrew.Memes of Translation:the Spread of Ideas in Translation History[M].Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins,1997.

[6] 张智中.毛泽东诗词英译综评[J].重庆三峡学院学报,2007(1):75-80.

On the Translation of Mao Zedong Poems from the Perspective of Translation Ethics

GENG Tian-tian,LI Chong-yue

(School of Foreign Languages,Jiangsu University,Zhenjiang Jiangsu 212013,China)

Mao Zedong Poems;translation Ethics;english versions

Mao Zedong Poems occupy an eminent position in the Chinese literary history and the number of its English versions is more than 12,while Translation critics have different opinions on each version.Andrew Chesterman puts forward five models of translation ethics,that is,Ethics of representation,Ethics of service,Ethics of communication,Norm-based ethics and Ethics of commitment.This paper analyzes twelve collected versions which are classified according to the translators’nationalities,the time of publication and their different backgrounds.Through a descriptive study,this paper aims to analyze the dominant model of each version to make a relatively objective comment.

H315.9

A

2095-2708(2012)01-0119-03

2011-06-13