近十年来人事档案研究文献计量学分析

——基于2001—2010年档案类核心期刊载文分析

2012-11-02袁素娟马嫱

袁素娟,马嫱

(河北联合大学档案室,河北唐山063009)

近十年来人事档案研究文献计量学分析

——基于2001—2010年档案类核心期刊载文分析

袁素娟,马嫱

(河北联合大学档案室,河北唐山063009)

人事档案;核心期刊;文献计量学

运用文献计量学方法,以中国期刊全文数据库为检索平台,对2001~2010年档案类核心期刊所载人事档案方面的论文进行统计分析,并从论文的时间分布、作者分布、主题分布等方面分析了近十年来我国人事档案的研究状况,揭示了我国人事档案研究的特点,以期为今后人事档案的进一步研究和实践提供借鉴。

文献计量学分析是以文献体系和文献计量特征为研究对象,采用数学和统计学等计量方法,研究文献的分布结构、数量关系、变化规律和定量管理。通过描述过去,探讨规律,为评价期刊的学术质量和期刊策划提供重要的依据,也为编辑策划工作提供正确的导向。人事档案记录着个人身份、学历、经历、能力等重要情况,是人力资源开发和管理的信息基础,也是人才评价的重要依据。因此,人事档案相关问题的研究一直为学界所重视。笔者对近十年来档案类核心期刊所载相关论文进行了统计分析,从论文的时间、作者、主题等方面重点分析了我国人事档案的研究状况,以概括和揭示我国人事档案相关研究的特点,以期为今后人事档案研究的平衡协调和整体发展提供科学借鉴。

一、数据来源说明

笔者首先以中国期刊全文数据库为平台,以“人事档案”为“篇名”检索词,分别以《中文核心期刊要目总览》2000版、2004版和2008版三个版本都认定的十种档案类核心期刊(档案学通讯、档案学研究、中国档案、档案与建设、浙江档案、山西档案、北京档案、档案管理、档案、兰台世界)为“刊名”检索词进行检索,时间范围限定为2001-2010年。然后依据文章题目、关键词、摘要等信息,对检索所得论文进行分析,剔除简报、通知、会议纪要等,最终选择417篇文章作为研究对象。本文所选取的这十种档案学核心期刊是档案学领域内的权威学术期刊,集中了我国档案学研究的优秀论文,能较好的反映档案学界的研究动态及水平,具有较强的可靠性和代表性。

二、数据统计与分析

(一)年度分布

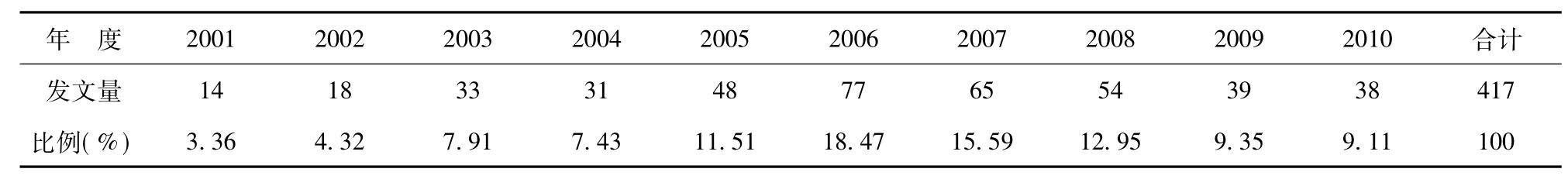

某领域研究论文的年度分布反映了该领域研究的基本历程、进展情况和发展趋势,是预测未来研究方向的重要途径。由2001~2010年发表在十种档案类核心期刊的人事档案相关论文统计数据得表1。由表1数据可知,2001~2010年间,人事档案研究论文发文数量不大且处于一个不稳定的状态,这说明人事档案相关研究还未成气候,研究人员的研究热情有待提高。数据同时表明,以五年为单位进行统计,2001~2005年间论文共144篇,2006~2010年间共273篇,后五年几乎是前五年的2倍。这说明人事档案研究日益升温并取得了一定成果。

表1 2001~2010年人事档案研究论文年度分布

(二)作者分布

1.核心作者群分析

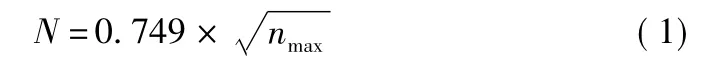

通过统计作者发表专题相关论文的数量并进行对比和分析,可以了解该研究领域的核心作者群,他们是这一领域的骨干力量,对这一领域的发展起引领和带头作用。统计表明,417篇文章中,除5篇文章作者不详外,其余412篇论文共有署名作者420人(包括合作作者)。论文作者发文量统计见表2。根据普赖斯定律,多产作者(也称核心作者)最低发文量N等于发表论文最多的作者的论文数nmax开方的0.749 倍[1]。即

这里nmax=9,代入公式得N=2.25,所以取大于N的整数3为核心作者最低发文量。发文量3篇及3篇以上的作者共有13人,共发文49篇,占发文总数的11.75%。普赖斯定律还认为,核心作者发文量应超过所有作者发文量20%。说明人事档案研究尚未达到成熟学科应有的作者分布状态,骨干力量人数太少,核心作者群并未形成;绝大多数论文作者比较分散,研究的积极性、主动性有待加强。

表2 2001~2010年人事档案研究论文作者发文量统计表

2.作者合作度分析

论文中的合作现象是科研合作在学术论文中的最直接、最客观的反映。论文的合作度指标是评价科研合作程度的最直观和最重要的量化指标,合作度的值越高,则合作智能就发挥得越充分。笔者此次统计的412篇有作者署名的论文中,单一作者发文328篇,占79.61%,两人或两人以上作者发文84篇,合作率为20.38%。412篇论文共有署名作者487人次,合作度为1.18。这说明人事档案研究领域的合作深度和强度还比较低,多人合作论文篇数较少这是合作度较低的主要原因。在学科发展日益交叉、学术研究越来越强调合作精神的时代,各学界应加强合作研究的意识,加强协作能力,发挥群体智力,把人事档案相关研究推向新的水平。

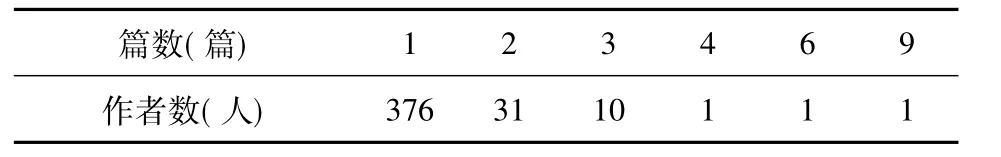

3.作者单位分析

由表3可见,此次统计文章的第一作者的单位中,高等院校(包括教学单位、组织人事部门、档案馆、综合档案室等)占了很大比重,这表明高等院校学术氛围比较活跃,科学研究的实力比较强;同时也表明我国已经逐步建立起一支包括高校教师、专(兼)职档案员和其他有关人员在内的人事档案研究队伍。合作文章中,高校内部人员合作共41篇,企业单位内部合作11篇,行政单位(各级市委组织部、人事局等)内部合作8篇,公共档案馆内部合作3篇。跨地区、跨部门合作所占比例很小,只有5篇,其中高校与其他企业单位合作4篇,高校与兵器档案馆合作1篇。人事档案涉及档案学界、法学界、社会学界、人力资源管理学界多部门、多学科内容,跨学科、跨领域、多视角的协同互助研究亟待加强。

表3 2001~2010年人事档案研究论文第一作者单位分布

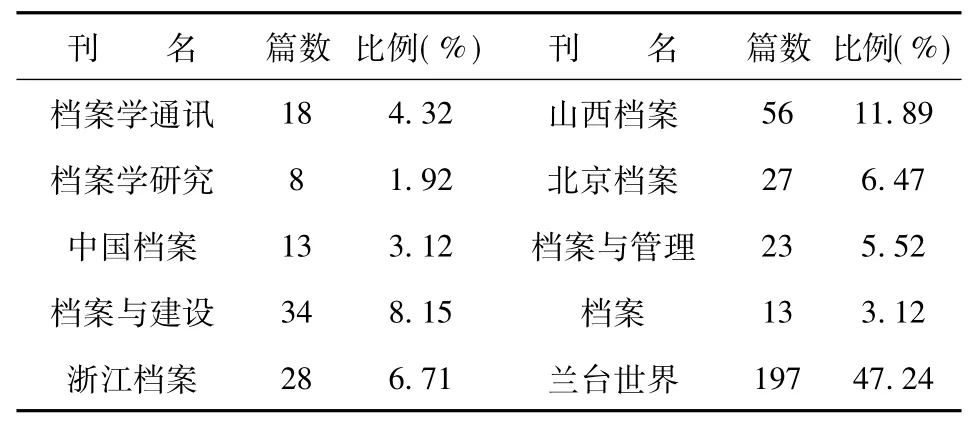

(三)文献源分布

文献源分布是指专题文献在不同期刊上的分布情况。文献计量学方法通常可以从文献源分布发现某一专题研究的分布领域,为相关文献资料的搜集和整理提供引导。比较专题研究文献源分布的差异性,按照刊载专题文献数量的多少,可以评价该期刊在该领域内的学术影响力。从统计的十种核心期刊收录人事档案方面的论文数目来看(见表4),《兰台世界》最多,为197篇,其他期刊明显少得多,都在60篇以下。在此,我们期待有更多的理论性和可操作性更强的有关人事档案的文章在其它档案类核心期刊上发表,将人事档案的研究进一步深化,以运用其系统的研究成果更好的指导人事档案管理系统的优化和人事信息开发利用的实际工作。

表4 2001~2010年人事档案研究论文文献源分布

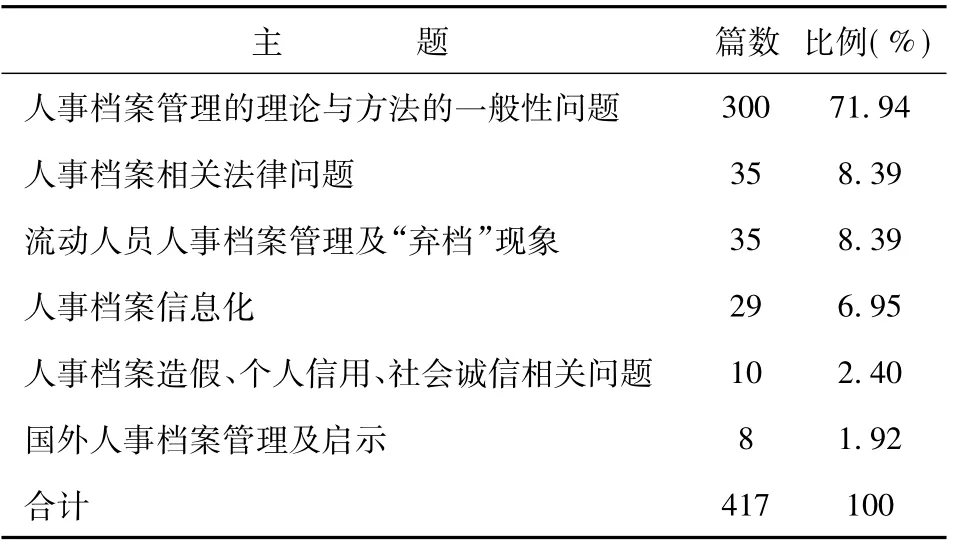

(四)主题分布

论文主题内容可以直接反映学术研究的重点和作者的研究兴趣,揭示学术研究发展的动向和发展规律。笔者将417篇论文的突出主题概括为6个方面,具体见表5。

表5 2001~2010年人事档案研究论文主题分布

1.事档案管理的理论与方法的一般性问题。这一主题的论文探讨了人事档案的管理方法、服务模式、开发利用等问题。这表明人事档案应用理论与实体管理是这一领域研究的重中之重。还有一个突出的特点是,高校人事档案的研究论文达37篇之多,这说明高校人事档案研究是这一主题的研究热点。随着民主政治的发展和信息技术的广泛运用,社会对于人事档案的利用需求增加,我国现有的人事档案管理服务职能体系已不能满足社会发展对人事档案管理的需求[2]。人事档案的实体管理和新型服务机制仍是今后研究的焦点。

2.人事档案相关法律问题。这一主题涉及相关法律问题主要包括人事档案的所有权、知情权、职工档案的丢失责任、个人信息的法律保护等问题。这表明人事档案法律纠纷以及违法处理问题引起了档案界、法学界的高度关注,相关研究也日益深入。我国档案制度形成于计划经济时期,《中华人民共和国档案法》并没有就档案的本质、属性、所有权等问题作出明确的规定,也没有对公、私档案作出区分。社会主义市场经济体制确立后,随着人事制度的深化改革,人事档案制度的陈旧性暴露无遗。面对越来越多的单位与员工之间档案纠纷的出现,法律并没有直接有效的救济渠道。人事档案相关法律问题基础理论研究仍有较大空间,如何完善人事档案法律体系研究,明确纠纷发生的法律救济途径,加强人事档案行政执法力度,为人事档案管理模式的创新提供一个良好的社会法治环境,仍将是今后一段时间的研究热点。

3.流动人员人事档案管理及“弃档”现象。这一主题主要探讨了目前流动人员人事档案管理存在的问题及其原因分析,重点分析了“弃档”现象的原因及其对个人造成的影响,并进一步提出了改善流动人员档案管理具体措施。随着人事制度改革的不断深入,人才作为一种重要的社会资源走向了广阔的市场。“弃档、死档”、“自揣档”和“人质档”的现象日益严重。为加强流动人员人事档案管理,中共中央组织部、人事部在1996年联合发布了《流动人员档案管理暂行规定》,从流动人员人事档案管理机构、流动人员人事档案的转递、流动人员人事档案的收集、管理与利用、流动人员人事档案的保管以及监督与处罚等方面对我国流动人员人事档案管理工作作出了明确规定。另外,各地也相继出台了流动人员人事档案的管理规范,如中共北京市委组织部、北京市人事局于1997年联合印发了《北京市流动人员人事档案管理暂行办法》;青海省委组织部、省人事厅于2005年印发了《青海省流动人员人事档案管理规范化管理办法》;辽宁省人力资源和社会保障厅2010年也印发了《辽宁省流动人员人事档案管理服务规范(试行)》。基于此,档案界也对流动人员人事档案的立法与执法进行了探讨[3]。

4.人事档案信息化。这一主题主要探讨了人事档案信息化管理的必要性,尤其重点关注了实现人事档案信息化管理具体措施,包括人事信息的数字化加工、管理软件和开发网络服务平台的建设等。这说明人事档案管理在不断适应技术进步、学科发展,成为档案学领域的主要研究热点之一。实行人事档案信息化管理,及时更新,动态化管理干部人事档案信息,保证干部档案信息的时效性、真实性和准确性,能够及时、准确、迅速地为人事部门的人才管理、资源配置提供信息和数据[4],对进一步提高人事档案管理效率,更好地实现人事档案信息价值,为领导决策和各部门的工作提供更方便快捷的信息支持,具有重要意义。

5.人事档案造假、个人信用、社会诚信相关问题。这一主题主要集中探讨了人事档案中存在的失真、失准、失实甚至造假现象,分析了这一现象带来的危害,并提出了人事档案诚信管理的主要措施。人事档案客观记载了一个人的主要成长的经历,是人们从事社会性活动不可替代的凭证。为确保人事档案的严肃性、准确性、真实性,人事档案在收集、归档、整理、转递、利用等方面都有严格的规定。然而,最近一些年,出现了大量“工龄越来越早,年龄越来越小,文凭越来越高,资格越来越老”等有悖国家规定的现象。特别是原共青团石家庄市委副书记、市政协常委王亚丽涉嫌“造假骗官”案,更引发了人们对人事档案造假现象的极大关注。人们一方面惊讶于王亚丽竟能随意篡改个人档案,另一方面在反思,如何才能杜绝档案造假?诚信是公正原则的体现;诚信是谋生和获利的手段;诚信是对社会政治经济发展的一种支持性资源[5]。只有通过健全诚信档案、严把材料审查和转递关、加大监督和惩处力度,才能保证人事档案真实可信,才能发挥它们真正的价值,才能更好地完善有中国特色的社会主义诚信体制[6]。

6.国外人事档案管理及启示。这一主题论文共8篇,其中有6篇是关于美国的人事档案管理及其对我们的启示的文章,另外2篇探讨国外人事档案管理的文章,也只是提到了法国和日本。这说明我国借鉴国外人事档案管理的研究尚处于起步阶段,研究方向也主要集中美国。当前,我国正处于人事档案管理体制和制度的改革的关键时期,适度而合理地借鉴和吸收国外的人事档案管理的经验,有助于推进我国人事档案管理的优化和完善。在此,我们期待有更多的讨论其他国家的人事档案管理的文章出现,把国外人事档案研究推向一个新的水平。

三、结束语

通过对中国期刊全文数据库收录的档案学核心期刊2001-2010年所载人事档案方面的论文进行统计分析,从论文的时间、作者、主题等方面分析了近十年来我国人事档案的研究状况,可以得出以下结论:①人事档案研究作为档案学研究的重要分支,在近年越来越受到档案学界重视,随着社会经济的发展和科学技术的进步,将成为档案学领域重要的研究热点;②人事档案研究力量薄弱,核心作者群尚未形成,研究的积极性、主动性有待加强;③人事档案研究领域的合作深度和强度还比较低,跨领域的协同互助研究亟待加强;④高等院校是我国人事档案研究的主要阵地,占据人事档案研究的主导地位;⑤人事档案管理的实体管理研究是这一领域研究的核心内容,人事档案管理存在的问题及其对策是研究热点;⑥随着人事制度的改革,人事档案相关法律问题、流动人员“弃档”现象和诚信档案研究成为这一领域新的研究热点;⑦对国外人事档案管理的相关研究尚未形成规模,加强对国外人事档案管理体制、机构设置和开放利用等方面的特点,为进一步优化我国现有的人事档案管理体系提供了借鉴。

[1] 王崇德.文献计量学引论[M].桂林:广西师范大学出版社,1997:179-181.

[2] 张雪燕.基于公共服务的人事档案管理职能创新路径研究[J].经济研究导刊,2009(20):41.

[3] 朱玉媛,张煜.我国流动人员人事档案立法与执法探析[J].档案学通讯,2010(2):21-22.

[4] 何建东,何碧娟,罗艳,黄清.试论人事档案信息化建设[J].兰台世界,2010(16):31-32.

[5] 梅园,曹宇,金萍,等.人事档案诚信面面观[J].档案学通讯,2004(3).

[6] 巩霞.诚信档案应成为人事档案的重要内容[J].兰台世界,2006(5).

Document Metrology Analysis of the Personnel Archives of the Last 10 Years——Analysis is Based on the Core Journals Published from 2001 to 2010

YUAN Su-juan,MA Qiang

(Archives of Hebei United University,Tangshan Hebei 063009,China)

personnel archive;core journal;document metrology

This article has applied the document metrology method to statistically analyze the personnel archives published from 2001 to 2010.Those articles are retrieved from the Chinese Journal Full- text Database.The situations of the personnel archives within a 10 year period are analyzed from different perspectives of publications spread out over time,author distribution,and titles coverage.The characteristics of the personnel archives have been discussed for future researches.

G271.2

A

2095-2708(2012)01-0064-03

2011-08-04