诉讼与非诉讼衔接机制之探:以和谐社会为语境

2012-10-16陈浩

陈 浩

(1.山东政法学院民商法学院,山东 济南250014;2.中国人民大学法学院,北京100872)

衔接,通常是指事物的左右相接、首尾相连;以法学为维度,衔接强调的则是在各部门法学或各种法律制度之间传递可交流信息并将其变成可以实际操作的、整体的连接机制;若再细化到民事纠纷解决的程序法领域,诉讼与非诉讼衔接机制则无疑是民事诉讼与诉讼外解纷机制之间各式转化、协作和连接机能的总称。

2007年12月25日,胡锦涛在与全国政法工作会议代表座谈时曾强调:要以定纷止争为目标,实行人民调解、行政调解、司法调解有机结合。目前,我国正处于社会转型的关键期,市场化、城市化、工业化的结构性调整与大量不稳定因素相伴生,大额性、群体性、行业性民事纠纷的大量爆发与司法实践中普遍存在的执行顽疾相叠加。因此,在公力救济、社会救济、自力救济“三元化”的解纷途径已然构建完成的基础上,谋求我国各种解纷主体的共同协作、赋予案件在多种解纷方式之间自由流动的可能性成为贯彻能动司法理念、实现和谐解纷目标的必然之选。究其原因:一方面,我国法院系统的民事审判工作面临瓶颈,快速增长的案件数量与持续下降的法官数量对立矛盾,根据《中国法律年鉴》(2001~2010年卷)的统计,2001年全国法院系统民事一审收案4 615 017件,2010 年收案6 090 622 件,10年间增长了32%;2001年全国法官数量约为24万人,2010年为19.3万人左右,10年间减少了19.6%,其中,2005和2007年更是陡降至18.9万人。另一方面,原本应作为公力救济之有效补充的非诉讼纠纷解决机制在面对陡增的案件之时亦呈现乏力之态,其中,2008年全国劳动仲裁收案量达到693 465件,比2007年增长98%;2010年全国人民调解组织调解8 418 393件,比2009年增长45.2%。可见,“一元性”的解纷管道已难以应对我国大量爆发的民事纠纷,混合运用诉讼的强制性与非诉讼的和谐性、在各式解纷途径间构建无缝连接已成为建设和谐社会的必然之选。

诉讼与非诉讼衔接机制意在构建民事诉讼与其他纠纷解决机制之间高效协作、交互转化的新型关系,其合力解纷的价值理念对我国和谐社会总体目标的实现具有重要意义。

一、诉讼与非诉讼衔接机制的渊源考证

面临“诉讼爆炸”,构建诉讼与非诉讼之纵向衔接、横向兼容的新型交互关系已经成为保障纠纷解决之效率价值的必然选择。其实,我国立法者对于适用这一“合作解”以完善民事解纷体系的必要性已然早有认识,新中国成立以来,诉讼与非诉讼衔接机制的发展大致经历了以下三个阶段:

(一)初创阶段(1949~2007年)

建国之初,我国已对法院诉讼与其他民事解纷方式的协作倍加重视,劳动仲裁前置、执行和解、仲裁裁决的法院执行等均堪称公力救济、社会救济、私力救济之间有效衔接的典范。进入21世纪,民事解纷体系的内部交流和域内互动更加明显:2002年11月1日,《关于审理涉及人民调解协议的民事案件的若干规定》施行,当事人拒不履行人民调解协议,对方当事人有权诉至法院要求其履行;2004年11月1日,《关于人民法院民事调解工作若干问题的规定》实施,其第3条对法院“邀请调解”、“委托调解”的具体流程进行了规范。随着诉讼与非诉讼纠纷解决机制的有效衔接、合力协作,全国各级法院审理一审民事案件的数量一度持续下降,2000~2004年,这一数字分别为4 710 102件、4 615 017件、4 420 123件、4 410 236件和4 332 727件。

(二)发展阶段(2007~2009年)

中华民族倡和谐、厌诉讼的传统由来已久,天人合一的哲学观念所造就的“和合文化”源远流长。2007年7月,最高人民法院成立“建立和完善矛盾纠纷解决机制”课题组,该课题组的研究证明:更注重弥合和恢复当事人间法律关系的非诉讼程序已经成为社会主义解纷体系中的重要部分,及时拓宽当事人在纠纷解决途径层面的选择权成为实现程序正义的新型需求。基于此,全国各地法院开始深入推进诉讼与非诉讼衔接机制的试点工作[1]:上海浦东新区法院试点公力救济与社会调解的衔接,法院立案前可委派有关单位进行调解,2008年,该院16.82%的民商事案件在立案前已调解结案;甘肃省定西中院试点诉前司法确认机制,2008年,定西市法院共诉前确认案件673件,当事人自动履行率高达99.7%,2009年上半年,定西市法院共诉前司法确认571件,平均2天之内即可结案。

(三)完善阶段(2009年至今)

2009年7月24日,最高人民法院《关于建立健全诉讼与非诉讼相衔接的矛盾纠纷解决机制的若干意见》(以下简称《若干意见》)实施,该司法解释率先对衔接机制进行了系统总结,全文分5部分详述了诉讼与商事仲裁、劳动人事仲裁、农村土地承包仲裁等非诉讼解纷途径的10项衔接机能。2009年11月26日,“诉讼外纠纷解决机制与诉讼程序相互关系国际研讨会”召开,最高院副院长景汉朝宣布:《若干意见》的实施标志着我国建立健全衔接机制第一阶段任务的完成;此外,该项工作的第二、三阶段的目标也得以确定,分别为:在全社会建立健全纠纷调处机制、通过立法进一步完善纠纷调处机制。2011年1月1日,《人民调解法》实施,其第33条首度从基本法的角度明确规范了司法确认机制。2012年8月31日,《民事诉讼法》的全面修改终告完成,其第15章专辟一节用于规制“确认调解协议案件”,以此为标志,诉讼与非诉讼衔接机制的立法更趋完善。

二、诉讼与非诉讼衔接机制的类型探讨

随着世界范围内“权利救济大众化”理论的日益发展,我国当事人过分单纯依赖公力救济的传统理念亟待修正,任何缺乏成本意识的司法制度和司法理念均容易出现价值偏废、功能不全的弊病并间接造成了当事人权益难以从“书面权利”转化为“实然权利”的恶果。虽然,我国历来重视诉讼与非诉讼的无缝对接和全面连接,但其学术探索却一直难以摆脱就事论事的“点状化”、“凌乱式”的思维窠臼。因此,进行一次类型化的梳理、比较式的分析、理论性的总结极具必要性。

(一)法定衔接机制、非法定衔接机制

按照衔接机制是否已被立法所认可,可以将其分为法定衔接机制和非法定衔接机制:人民调解协议的司法确认机制自2007年以来历经试点、推广和完善三阶段的曲折发展而终被《人民调解法》第33条和新《民事诉讼法》第194条、第195条所认可,由此,司法确认也成为了率先拥有基本法立法品格的衔接机制;立法是司法实践的最佳保障,任何拥有了立法地位的法律机制都将在其具体适用过程中更容易获得社会大众的接纳和认可,对此,司法确认机制获得立法后实践效果的提升已经充分证明了这一点。但不容忽视的是,我国当前的司法实践中还存在诸多类似于诉前联调、诉调对接以及检调衔接等尚处于试点和探索阶段的衔接机制,立法的欠缺使上述衔接机制在全国各地的具体适用过程中缺乏操作上的统一。

(二)强制型衔接机制、非强制型衔接机制

按照当事人是否有权选择衔接机制的开启,可以将其分为强制型和非强制型。公民的权利自治是私法领域的通行原则,而在公法领域,当事人程序选择权的重要性也逐渐获得了一致认可,由此,强制型和非强制型衔接机制拥有了各自的适用空间:劳动争议和人事争议贯彻仲裁前置,当事人无权将未经仲裁的争议直接诉至法院,这种将仲裁的终点与诉讼的始点进行的强行连接即属于强制型衔接机制;根据《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》第3、4条,发生该类纠纷,当事人可自行和解,也可请求村民委员会和乡(镇)人民政府调解,亦可向农村土地承包仲裁委员会仲裁,还可直接起诉,各种纠纷解决机制之间的衔接和转换完全依赖当事人意思自治。故此,应属非强制型衔接无疑。除此之外,商事仲裁书的法院执行机制等亦属当事人可以自由选择的非强制型衔接机制。

(三)转化型衔接机制、非转化型衔接机制

按照衔接机制是否造成程序转换,可将其划分为转化型和非转化型,前者指:案件适用的解纷途径在经历衔接机制后将发生性质变化,产生将案件导入其他解纷管道的效果;后者指:衔接机制仅限于从其他解纷主体处“借力”,而并不导致案件解纷程序发生性质变化。现行《民事诉讼法》第207条第二款规定:“一方当事人不履行和解协议的,人民法院可以根据对方当事人的申请,恢复对原生效法律文书的执行”,该条款强调的是执行和解失败后私力救济向公力救济的“回流”,当属转化型衔接机制。按照《仲裁法》第28条第二款,当事人申请财产保全的,仲裁委员会应当将当事人的申请提交人民法院,但是,商事仲裁并没有因财产保全须依赖司法权而将该案的仲裁转换为法院诉讼。因此,该机制应属非转化型衔接。此外,法院的邀请调解、仲裁的证据保全等亦属非转化型衔接机制。

(四)诉讼主动型衔接机制、非诉讼主动型衔接机制

目前,在我国多元化的民事解纷体系之中,各种纠纷解决途径之间并不存在优劣差别;但是,实践层面,当事人却总是会结合自身情况以及案件特点而做出最终选择,亦由此,诉讼与非诉讼之间的衔接也就有了方向上的差异。按照衔接机制的运行方向不同,可以将其区分为诉讼主动型、非诉讼主动型。具体说来:人民法院在立案之后依职权进行的委托调解属于诉讼主动衔接非诉讼机制,表现为法院主动向法院外的其他解纷主体的借力;与之对应,商事仲裁的证据保全必须借助法院司法权才得完成的立法规制则属非诉讼纠纷解决机制主动衔接公力救济,《仲裁法》第46条规定:“当事人申请证据保全的,仲裁委员会应当将当事人的申请提交证据所在地的基层人民法院。”

(五)诉前衔接机制、诉中衔接机制、诉后衔接机制

民事诉讼是一个通过掌握国家公权力的司法机关对案件的审理和执行从而实现当事人之私权的确认、变更以及实现的适用法律的过程。因此,依照诉讼与非诉讼之间衔接机制进行连接的时间的不同,可以将其划分为诉前、诉中和诉后三种。具体说来:《若干意见》第14条所规定的诉前委托调解属于诉前衔接机制:“……人民法院在收到起诉状或者口头起诉之后、正式立案之前,可以依职权或者经当事人申请后,委派行政机关、人民调解组织、商事调解组织、行业调解组织或者其他具有调解职能的组织进行调解。”现行《民事诉讼法》第51条规定的“双方当事人可以自行和解”属诉中衔接机制,体现为案件在法院审理过程中公力救济与私力救济间的转变和互换;现行《民事诉讼法》第207条规定的执行和解则属诉后衔接机制,表现为:即使在法院裁判已然生效之后,公力救济(强制执行)与私力救济(当事人和解)之间仍具有发生转化的现实可能性。

三、诉讼与非诉讼衔接机制的缺陷分析

(一)盲目试点非法定衔接机制易导致各地司法实践相左

目前,我国诉讼与非诉讼衔接机制正值构建期,各地成功经验屡见报端。例如:2000年,上海率先成立我国首个省市级人民调解工作指导委员会,诉前联调、委托调解、综合治理等衔接机制良性发展;2008年12月29日,海南省高级人民法院率先制定《关于进一步加强指导人民调解工作促进诉讼调解与人民调解有机衔接的意见》,改进法院对人民调解的指导,明确凡涉及人民调解的案件均需适用简易程序或速裁方式保证高效审理。但是,统一性、稳定性和普适性仍为法治的基本属性、天然价值,针对检调对接、诉前联调以及立案庭设人民调解机构等其他衔接机制,亟需“从立法层面上以法律的形式予以明确,为衔接机制的构建提供全方位、可操作的法律依据,建议完善有关立法,为衔接机制建设消除根本性障碍”[2]50。

(二)过量适用诉讼主动型衔接机制易降低公力救济权威性

在所有解纷途径中,诉讼无疑最具规范性和严谨性,但屈从于目前持续飙升的受案压力,诉讼在衔接非诉讼时往往过于积极,法院过度依仗诉讼主动型衔接机制导致程序自由化倾向明显。以法院委托调解为例,考虑当事人为获得条分缕析之法院判决、清晰完整之案件事实才投身于诉讼的原发意愿,如果法院过度向程序相对随意、意旨重在妥协的调解机制积极靠拢,诉讼的规范性和权威性势必降低。对此,英美法系所倡导的“正当程序”理念值得借鉴,以韩国的诉讼和解为例,此公力救济与私力救济的衔接就被规范得异常严谨:原则上必须在法官面前陈述和解合意;特殊情况下,仅一方当事人于和解准备书中记载和解意思且经公证事务所公证后提交法院、对方当事人在指定期日出庭时接受了该项和解准备书时,该当事人不出庭,诉讼和解才成立。

(三)过多设置强制型衔接机制易侵犯当事人诉权

20世纪以来,世界范围内普遍展开的在各国民事诉讼法当中贯彻当事人主义模式的司法改革陆续展开,程序法领域,当事人的意思自治成为各国纠纷解决程序向现代化方向发展的重要标志,其中,以日本为代表的诸多国家的“诉权入宪”更加彰显了当事人程序选择权的重要意义[3]。但是,伴随公民诉权意识的觉醒,民事诉讼的案件数量却急剧增长,以此为背景,部分法院拒绝立案、强制调解、超期审理、超期执行的现象也愈发凸显。基于以上内外因的双重作用,依申请委托调解、立案前调解等原本唯当事人自愿才可适用的非强制型衔接机制甚至也衍生出了些许强制意味。因此,动辄在民事纠纷热点领域(医疗、拆迁、证券等)建议仲裁前置、大量设置强制型衔接机制的做法确有侵犯当事人诉权之嫌[4],在我国民众初试达摩克利斯利刃跨越厌讼藩篱之时,诉讼决不可单纯基于部分执法者或司法者的“自利性因素”而被强行置于当事人可及范围的最远处。

(四)非强制型衔接机制分流案件效果有待提高

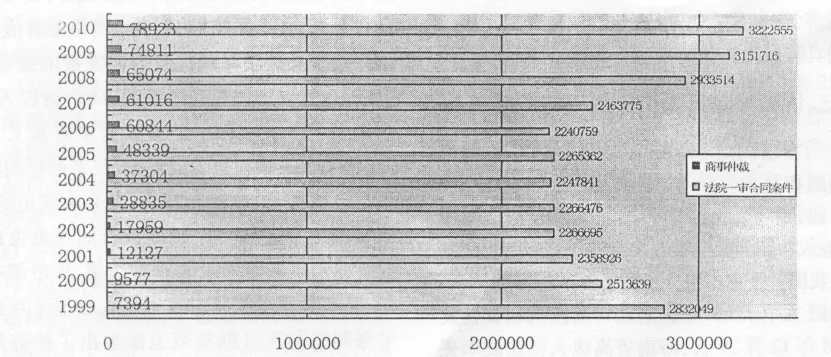

目前,我国诉讼与非诉讼两类纠纷解决机制的法律效力和解纷效果并不平衡,非诉讼纠纷解决主体并不拥有国家司法权力,致使其处理结果的法律强制效力不高,而法院作为诉讼的裁判主体又在弥合和恢复当事人和谐关系方面不具有优势。因此,衔接机制的建立并不等于完善,只有建立真正科学的衔接机制才能真实提升其案件分流效果。根据现行法律,除商事仲裁、公证机关赋予执行力的债权文书外,我国其他非诉程序仍需坚持“司法最终解决原则”,一方当事人对处理结果不服有权再诉至法院,当事人选择非诉程序以及衔接机制时极易陷入“案结事不了”的窘境。因此,当事人主动选择非诉程序或衔接机制的积极性通常不高,以商事仲裁为例,这种非诉讼纠纷解决机制虽已拥有“一裁终局”的特有优势以及法院执行力的强势保障,但其分流纠纷的作用仍不十分显著,根据《中国法律年鉴》(2001~2011年卷)的统计,2000年,全国商事仲裁收案9 577件,而人民法院同期民事合同一审收案量为2 513 639件,仲裁的适用比例仅0.4%。2010年,全国商事仲裁收案78 923件,人民法院合同案件一审收案3 222 555件,仲裁适用比例上升明显,但也仅为2.4%。

图1 我国商事仲裁数量、法院一审合同案件数量对比(1999~2010)❶1999~2004年的统计数据来自朱景文的《中国法律发展报告——数据库和指标体系》,中国人民大学出版社2007年版,第222页;2005~2010年的统计数据来自《中国法律年鉴》,法律出版社,2006~2011年卷。

四、诉讼与非诉讼衔接机制的完善路径

“社会的需要和社会的意见常常是或多或少地走在法律的前面,我们可能非常接近地达到它们之间缺口的接合处,但永远存在的趋向是要把这缺口重新打开来。”[5]按照前述最高人民法院2009年所制定的衔接机制“三步走”发展战略,目前,诉讼与非诉讼衔接机制的发展已进入关键时期,结合各地实践过程中所反映出的具体问题,提出以下完善路径:

(一)充分响应实务探索

目前,我国法律实务部门正在合力探索“法院为主、多方参与、党委领导、政府支持”的新型民事解纷机制,除前述在全国推行的衔接机制外,各地基层和中级法院所进行的特色探索也亟待总结。例如:自2005年以来,福建省莆田市法院系统重视非诉讼纠纷解决机制的完善,遵照“党政领导、综治负责、司法引导、多元衔接,合理调整、共促和谐”24字方针引导当事人主动选择衔接机制,2008年,该院适用委托调解、邀请调解和协助调解成功结案1 971件,占同期民商事案件的10.4%,2009年上半年这一数字为1 641件,在同期民商事案件中的比例上升为 19.5%[6]。自2006年以来,广东省法院与社会治安综合治理办公室等单位联合建立的诉调对接机制效果显著,广东省民商事一审案件的调撤率逐年提高,其中,2010 年第一季度达64.73%[2]47。

(二)积极推进立法进程

立法工作是法治工作的基础,很大程度上,立法的质量甚至提前定义了法治的效果。实体法的立法功能在于宣示权力或权利,而程序法的主要立法意旨则在于程序的公告与指引,提升衔接机制的立法品格、丰富衔接机制的立法渊源将有效提升其适用率,有利于通过立法导向使衔接机制彻底消弭矛盾纠纷、深层恢复权利义务关系的制度优势得以发挥。衔接机制的立法工作涉及基本法、行政法规、部门规章、司法解释等多种法律渊源,囊括法院、检察院、仲裁委员会等多个法律主体,其立法工作更需注重新旧法律以及上下位法律间关系的梳理,主要措施包括:适时修改《民事诉讼法》、《仲裁法》等基本法将已然成熟的衔接机制纳入法律以提升其效力等次和立法等级;及时修改行政法规、部门规章、司法解释等其他法律渊源,发挥其响应司法实践速度更快、制定和修订耗时更短的天然优势以赋予新型衔接机制相应的法律保障。

(三)平衡配置诉讼与非诉讼解纷机制

长期以来,我国立法供给和资源投入双重维度上的显著差别造成公力救济和其他救济方式之强弱对比极为显著,国家对公力救济的片面倚重导致非诉讼程序、诉讼与非诉讼衔接机制被边缘化,“审判本位主义”导致法律资源过度集中于法院系统。2009年,河南省本级指导人民调解工作经费仅30万元,52.3%的县市区居然没有任何人民调解经费[7]。必须强调,任何衔接机制均无法在力量过于悬殊的两个端点间构建平衡,诉讼与非诉讼衔接机制的顺畅运行必须以两者的平衡配置为前提。因此,非诉讼程序之立法配置亟待增强,适用诉讼与非诉讼“并列配置说”,应当尽快将诉讼与非诉讼衔接机制列入各级财政预算,划拨专项资金并保证专款专用。

(四)加大对诉讼与非诉讼衔接机制的宣传力度

随着现代诉讼理念的兴起,注重当事人意思自治与国家公权力的结合以快速解决民事纠纷成为各国共识,由此分析,诉讼与非诉讼衔接机制的创设无疑具有了典型的国际化视野。其中,法院诉讼与各种诉讼外调解机制的结合尤其能够发挥调解这一“东方之花”在我国民事解纷领域的特有优势,“传统纠纷调解机制的一个重要功能就是对争讼者进行道德教化,用通俗易懂的方式向老百姓宣讲纲常道德,使其品质由卑劣变高尚,以促其良心自觉、自省、自责,从而止讼。”[8]但是,新生事物的推广通常需要一段较长的时间、历经一个渐次展开的过程,诉讼与非诉讼衔接机制也不例外,对此,在衔接机制之全面立法尚需时日的背景下,除媒体等传统宣传途径外,由最高人民法院适时出台类似于法发[2010]16号《关于进一步贯彻“调解优先、调判结合”工作原则的若干意见》等极具针对性的司法文件堪称兼具实效性和权威性的宣传方式。

(五)切实增强非诉讼程序的法律约束力

非诉讼解决机制处理结果的法律约束力直接决定了当事人选择诉外途径解决其民事争议的比率,“如果当事人可以随意反悔或违背这种处理结果,而得不到任何制约或制裁,则不仅达不到息讼的目的,反而会造成缠讼的结果。”[9]目前,除仲裁裁决和公证机关赋予执行力的债权文书外,我国其他非诉程序处理结果均无法直接衔接法院执行,任何衔接机制均无法在诉讼与非诉讼解纷能力明显失衡的情况下发挥有效的连接作用。因此,增强非诉讼程序处理结果的法律效力成为必然。对此,人民调解司法确认机制创设前后的数据对比可作佐证:2007年司法确认机制创设之前,人民调解协议仅具合同效力,1990~2004年全国人民调解数量下降了40.4%;2007年之后,人民调解协议可通过司法确认而间接获得强制执行,其实践效果迅速改观,以江苏省为例,2010年,当事人选择司法确认的比例已高达55.8%[10]。因此,针对其他非诉讼程序,亦有必要尽快提升其法律效力,对此,2009年,定西中院制定下发《关于进一步推进“人民调解协议诉前司法确认机制”司法改革试点工作的通知》,将司法确认扩大至由德高望重第三者主持达成的调解协议及当事人依法自愿达成的协议即为有益尝试。

综上所述,基于复杂的社会原因,我国任何一种民事纠纷解决机制已无法独立应对当今大量爆发且纷繁复杂的民事纠纷,加强各种解纷机制之间的横向联系、构建各种解纷途径无缝对接的“复合型”纠纷解决机制已渐成共识。2012年,最高人民法院制定了《关于扩大诉讼与非诉讼相衔接的矛盾纠纷解决机制改革试点总方案》,并选取陕西省西安市莲湖区人民法院等42家法院进行相关试点,我国古老的解纷文明,“摒弃了粗鄙陋俗,融入现代司法理念,重新焕发新生的活力”[11],而且,以此为契机,我国诉讼与非诉讼衔接机制的创新和探索工作势必将取得更加卓越的社会效果。

[1]王明新,娄银生.以群众工作统揽涉诉矛盾纠纷化解[N].人民法院报,2011-03-04(001).

[2]广东省高级人民法院课题组.关于完善诉讼与非诉讼矛盾处理衔接机制的调研报告[J].法律适用,2010(8).

[3]宋明志.论法院调解的强制性——以我国台湾地区民事强制调解程序为比较[J].政法论丛,2007(6):79.

[4]陈浩.中外医疗纠纷解决体系比较研究[J].沈阳师范大学学报:社会科学版,2012(5):33-35.

[5]梅因.古代法[M].沈景一,译.北京:商务印书馆,1992:15.

[6]刘岚.健全诉讼非诉衔接机制鼓励各方参与纠纷解决[N].人民法院报,2009-08-10(004).

[7]张毅力,朱庆乐.人民调解员:尴尬的“和事老”[N].河南商报,2011-02-25(A14).

[8]春杨.我国传统纠纷调解机制的功能与现代价值[J].政法论丛,2007(6):82-83.

[9]范愉.非诉讼纠纷解决机制研究[M].北京:中国人民大学出版社,2000:128.

[10]公丕祥.江苏省高级人民法院工作报告(摘要)[N].新华日报,2011-02-22(A07).

[11]崔楠.恢复性司法与中国传统社会关系考证[J].政法论丛,2007(1):68.