劳动力结构变化对产业结构调整的影响分析

2012-10-14郑谦奚雷

郑谦,奚雷

劳动力结构变化对产业结构调整的影响分析

郑谦,奚雷

产业结构随着经济发展在不断演进,其趋势和速度受多种因素的影响,其中劳动力结构是重要的影响因素。从受教育程度和社会抚养比来看,我国的劳动力结构呈现明显的区域差异性,东部发达地区劳动力受教育程度比例较高,社会抚养比较低,但老龄化趋势明显;中西部地区劳动力受教育程度比例相对较低,社会抚养比较高,但现存和后续的青壮年劳动力较丰富。劳动力的区域分布情况促使产业结构调整布局更趋向东部资金技术密集、中西部劳动密集型。

劳动力结构;产业结构;社会抚养比;受教育程度

产业结构是指国民经济各产业部门之间以及各产业部门内部的构成。以钱纳里、库兹涅茨、配第·克拉克等为代表的众多学者认为产业结构调整包括产业结构合理化和高级化两个方面。在产业结构演进过程中,劳动力结构的变化情况也出现了相同的趋势,随着产业结构的演进,在三次产业之间的劳动力分布也出现从第一产业向第二、第三产业流动的现象。这种由经济发展引起劳动力流向的变化说明了产业结构调整对劳动力结构变化的作用。反过来,劳动力本身是经济发展中最活跃、最关键的要素,其本身的结构变化也会影响到产业结构调整的速度和趋势。Andrew Mason在1993发表的Population and the Asian Economic Miracle一文中指出,人口因素对亚洲二战后经济增长起到了重要作用,其中劳动人口的受教育水平、处于劳动阶段人口数量的高速增长(即“人口红利”),是促进经济快速增长的主要因素。

一、劳动力结构变化趋势

中国是世界人口第一大国。从第六次全国人口普查的数据看,截止到2010年11月1日,全国总人口为13.39亿人。从纵向比较来看,与2000年第五次全国人口普查相比,10年增加7390万人,增长5.84%,年均增长0.57%,比1990年到2000年的年均增长率1.07%下降0.5个百分点。数据表明,10年来,我国人口增长处于低生育水平阶段。从横向比较来看,目前世界年人口增长数为9300万,年增长率为1.7%。值得注意的是,发达国家人口年均增长率不到0.5%,而发展中国家的人口年均增长率为2.1%,我国的人口年均增长率接近于发达国家人口增长水平。计划生育政策实施30多年来,我国人口增长的速度显著放缓,总量水平得到了有效控制,劳动力结构显著变化。一般而言,衡量一国的劳动力结构的主要指标包括人口总量、性别构成、年龄构成、各种受教育程度、地区分布等,其中受教育程度、社会抚养比的变化对于区域经济发展的影响较为显著。

(一)劳动力受教育程度变化趋势

在经济发展过程中,劳动力受教育程度是衡量经济发展质量的重要指标之一,高素质的劳动力意味着经济的智力密集度、创新能力和发展潜力均处于较高水平。1996年到2009年,我国劳动力受教育程度的发展情况如图1所示。从全国来看,高中以上文化程度的人口数量占总人口数量的比重从1996年的11.65%上升到了2009年的21.08%,年均增长率0.67%,但是增长速度和人口数量占比的区域差异较明显。其中,京津地区高素质的劳动力比重和增长速度明显高于其他地区,从1996年的31.14%增长到2009年的47.38%,年均增长率为1.16%;其次是长三角地区,从1996年的19.13%增长到2009年的31.73%,年均增长率为0.90%;中部地区高中以上文化程度的区域占比与全国水平大体相近。

图1 1996年-2009年高中及以上人口比例

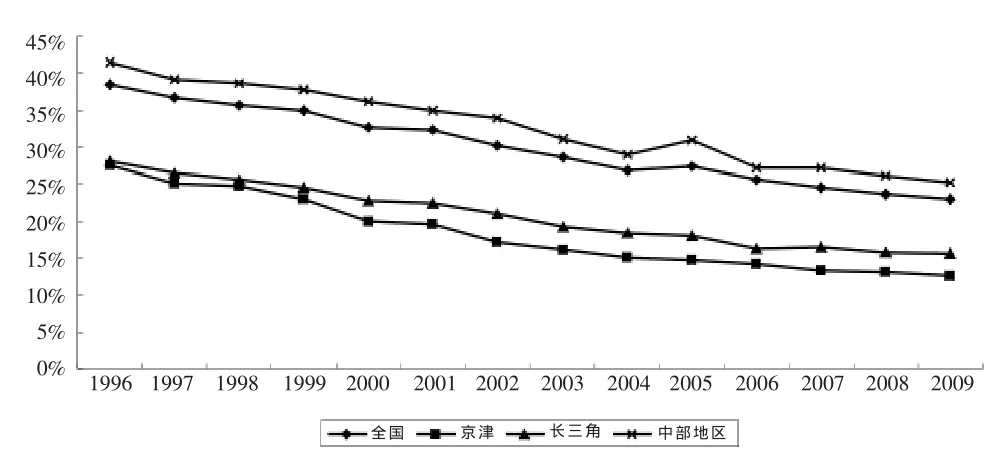

(二)社会抚养比变化趋势

社会抚养比是指人口中非劳动年龄人口数与劳动年龄人口数之比,是衡量社会人均劳动年龄人口的抚养负担的指标。社会扶养比=(14岁及以下人口数+65岁以上人口数)/15~64岁人口数。社会抚养比例的高低对于衡量国家或地区的社会负担轻重,以及当前经济发展状况和未来经济增长潜力都具有重要意义,对区域产业结构调整也具有重要的制约作用。1996年到2009年,我国社会抚养比的变化情况如图2所示。

图2 1996年-2009年社会总抚养比

从全国范围来看,社会抚养比例一直保持下降趋势,全国的社会抚养比从1996年的48.81%下降到2009年的36.21%,年均下降率为0.9%。从地区上看,不同区域的社会抚养比例也存在一定的差异,经济发达省份如长三角和京津地区,其社会抚养比例均小于全国平均水平,而中部等欠发达地区的社会抚养比例高于全国水平。出现这一现象的主要原因在于我国的产业布局结构和经济发展的区域不平衡,京津地区和长三角等经济区是经济发展水平相对较高,产业聚集的发达地区,其吸引了其他欠发达地区的大量劳动力资源聚集,拥有丰富的劳动力资源,这为该区域的经济发展提供了人力资本保证,同时在客观上也降低了该地区的社会抚养比例。

社会抚养比的内部结构,存在较大的差异性。社会抚养比是由社会少年儿童抚养比和老年人口抚养比组成,其变化趋势呈现不同的特点,如图3和图4所示,从1996年到2009年,我国总体的少年儿童抚养比呈现下降趋势,从1996年的38.49%下降到2009年的22.98%,年均下降率为1.11%。而老年人口的抚养比呈现平稳上升趋势。从1996年的10.32%上升到2009年的13.24%,年均增长率为0.21%。从区域层面看,经济发达地区的少年儿童抚养比下降趋势明显高于全国水平,其抚养比例也低于全国水平。经济发达地区的老年人口抚养比例高于全国和欠发达地区的整体水平。

图3 1996年-2009年少年儿童抚养比

图4 1996年-2009年老年人口抚养比

二、劳动力结构变化与产业结构调整

劳动力结构变化与区域产业结构调整之间存在着耦合关系。区域产业结构调整对其内部的人力资本储备状况提出了要求,在产业结构高度化的过程中,需要更多的专业技术人才和研发人才来支撑产业发展,因此大量研究文献对区域产业发展都提出了人力资本方面的要求,提出通过人力资本的储备来促进产业结构调整的发展。从另一方面来说,区域的劳动力结构和演变也会影响到产业结构的调整。区域劳动力结构虽然处于动态发展过程中,人力资本相对于其它生产要素而言,其自由度和流动性较大,但是在一定的时期内,区域的劳动力结构还是处于相对稳定状态,尤其是我国的户籍、养老等制度地区门槛还比较高,因此在区域范围内,其劳动力结构的变化处于相对较小的稳定状态。而区域劳动力结构也会对产业结构调整的起到反作用,两者形成相互影响和关联的耦合关系。

(一)劳动力受教育程度对产业结构调整的影响

受教育程度是影响经济发展水平的重要因素之一,相关研究表明,教育对经济增长的平均贡献率为31.17%。不同层次教育的贡献率不同,研究生教育的劳动力贡献率为31.38%,高等教育劳动力的贡献率为22.88%,中等教育劳动力的贡献率为7.73%,初级教育劳动力的贡献率为0.21%。受教育程度除了影响经济发展速度以外,还会影响到产业结构调整,劳动力受教育程度提高1%,产业结构的水平可以提高5.12%。受教育程度的变化,使得区域产业结构呈现出从劳动密集型产业为主向资本、技术、知识密集型产业转变。

从我国劳动力受教育程度变化的情况来看,劳动力受教育水平不断提高,高中(中专)及以上学历在北京等地区已接近50%,随着教育投入的加大,高等教育、各种职业培训的发展速度大大加快,增加了我国的人力资本的储备。另一方面,由于教育资源的区域差异大,使得我国人力资本的区域分布不均衡,第二产业和第三产业主要集中在东部发达地区,高新技术和新兴产业成为该区域产业结构调整的重点。从智力资本上来看,这些区域的高技术人才充裕,职业培训和继续教育产业发展迅速,为技术和资本密集型的产业提供了高水平的智力支持。

东部地区主要以发展外向型经济为主,劳动密集型产业所占比重较大,对于该地区的经济前期发展起到了促进作用。但是,随着劳动力受教育程度的提高,个人的职业诉求越来越多,而传统的劳动密集型产业只使用低层次的普通劳动力,不能满足具有较高教育水平人才的职业发展空间的要求。沿海地区相继出现的不同程度的“用工荒”,主要表现在对具有一定知识水平和技术能力的劳动力的需求过旺,而从供给上看,这种类型的劳动力除了数量相对较少以外,其本身对于职业发展、就业环境、经济前景有了更多的要求,出现供给不足。这种供求不平衡导致的用工难题,其实质是劳动力受教育程度提高以后,对未来职业生涯以及所从事行业的新思考和选择。因此,对于东部地区来说,产业结构调整既是压力之下的行为,也是持续发展的必然趋势,必须通过产业结构调整,大力发展战略性新兴产业,转移以低用工成本为竞争优势的传统劳动密集型产业,形成良好的区域经济发展氛围,为高层次人才提供更广阔的发展空间。同时,伴随着劳动力受教育程度的提高,高层次劳动力的收入水平也在不断提升,这产生了更多的服务业消费需求,如教育、健康、金融理财等。这也促使经济发达地区进一步发展现代服务业,满足消费需求的新变化,客观上促进了产业结构调整。

中部等欠发达地区的人才储备也在不断提高,中部地区的高中及以上受教育人口比例达到22.32%,有利于承接发达地区的产业转移,实现自身向工业化中晚期的发展。中部等欠发达地区的受教育程度人口比例的提高,对于发展新兴产业,以技术改造劳动密集型产业,以及充分利用当地的劳动力优势,带动地方经济发展,都起到了良好的作用。但从另一方面来说,中西部地区的人才数量和质量均远低于发达地区,在承接产业转移,发展地区经济中,还需要不断加大培训、教育机构的建设和发展,为经济增长提供更多的智力支持,产业转移过程并不是简单的原有生产模式的重复,更多是对承接的产业进行创新和发展,促进中部等欠发达地区的经济持续健康增长。

(二)社会抚养比变化对产业结构调整的影响

我国的社会抚养比从总体上来看处于下降趋势,说明我国的人口红利还将持续一段时间,处于工作年限的15-64岁的青壮年劳动力比重,从1996年的67.2%上升达到2009年的73.0%,这说明,随着人口基数的扩大,我国的青壮年劳动力数量也在增加。据统计,我国每年新增劳动力人口大约为1000万,我国还处于“人口红利”阶段,大量充裕的劳动力为我国经济发展起到关键的助推作用。从横向上来看,社会抚养比在区域层面存在一定的差异性,中部等欠发达地区的社会抚养比高于东部等发达地区,这是经济发展人口流动的结果。而从结构上来看,中部等欠发达地区的社会抚养比主要是少年儿童占比较高,明显高于东部发达地区;与之相反,欠发达地区的老年人口抚养比却明显低于发达地区。这种结构现状反映出,发达地区的社会养老负担和比例高于欠发达地区,而且未来新增劳动力的比例也会低于欠发达地区。

东部等发达地区的社会抚养比的变化趋势对产业结构调整带来影响。首先,从生产方面来看,社会抚养比的变化趋势,说明与“人口红利”相对应的“人口负债”——老龄化问题在发达地区更为显著,老年人口抚养比占区域总抚养比的51.33%。这一不断扩大的比例客观上为该区域劳动密集型传统产业带来了结构调整的需要。对于劳动密集型产业,需要加大产业转移力度,充分发挥承接产业转移地区的劳动力资源优势,同时加大对区域内部现有产业的技术改造,逐渐用技术优势取代劳动力优势。其次,从储蓄和积累上看,老龄化趋势有利于储蓄和积累的增加,资本积累效果显著。东部等发达地区的资本充裕度明显高于中部等欠发达地区。资本的积累需要大力发展第三产业,尤其是生产性服务业,为资本和产业的对接搭建更好的平台。老年人口比例的增加,需要生活性服务业的充分发展,以解决老年人口养老医疗生活等各个方面的难题。这都促使了东部等发达地区软化产业结构,大力发展战略性新兴产业,促进第三产业的发展。

从中部等欠发达地区来看,社会抚养比的变化趋势显示,这部分地区少年儿童抚养比率较高,总体来看高于全国水平,而老年人口抚养比率低于全国水平,且增长率上升缓慢。从比率值来看,少年儿童抚养比占总抚养比的比重为65.98%,老年人口抚养比占总抚养比的比重为34.02%。这说明该区域的老龄化趋势的显著性较东部地区更低,现存和后续的劳动力资源更为丰富。欠发达地区的产业大多以第一和第二产业为主,第三产业所占比重较低,尚处于工业化的中后期阶段,经济发展速度和质量较低。这些区域拥有丰富的自然资源和劳动力资源,发展潜力巨大,要抓住产业调整的时机,加快经济发展,要充分发挥劳动力优势,大力吸引劳动密集型产业的发展,提升地区工业化水平。同时,这些区域的少年儿童抚养比较高,而教育资源投入相对不足,需要国家从战略层面统筹考虑,加大基础教育、职业教育和高等教育的投入,使中部等欠发达地区的劳动力资源,尽快转化为人力资本,发挥教育业对经济的促进作用,调整欠发达地区的产业结构。

三、结论

从总体上看,我国的劳动力资源丰富,受教育程度在不断提高,同时社会抚养比在不断下降,这对于我国经济发展提供了充足的劳动力资源保障。从区域层面来看,我国的劳动力资源分布不均衡,表现在东部地区的高素质劳动力资源较充裕,中部等欠发达地区相对较少;东部地区的社会抚养比低于全国水平,但老年人口的抚养比较高,中部等欠发达地区的社会抚养比高于全国水平,但主要以少年儿童占比居多,这种劳动力人口的演进趋势,对于我国区域产业结构的调整带来新的机遇和挑战。

东部地区的劳动力结构变化趋势反映出该地区的知识化、老龄化、资本充裕的特点,该地区的产业结构调整,主要第二和第三产业为主,发展生物、信息、环保等战略性新兴产业。同时要发展金融创新、技术服务等生产性服务业和社区卫生、医疗、养老、理财等生活性服务业,提升地区经济的福利化水平,创造更加和谐的社会环境。中西部地区的劳动力结构变化趋势情况来看,高素质人口比例在逐年增加,但比例和增长速度均低于东部地区。社会抚养比中以青少年儿童占比较高,养老负担比重低于东部地区。大量外出务工的劳动力,给中西部地区带来一系列如留守儿童等社会问题,同时留守老年人口比例较大,也凸显了老年人生活医疗保障的问题。对于该区域而言,主要发展第二产业和第一产业的深加工延伸产业,大力发展劳动密集型产业,积极承接东部产业转移,促进劳动力就地解决就业问题。加大对中西部地区的教育投入,大力发展职业教育、技能培训,教育辅助等产业,促进劳动力素质的进一步提高,满足产业结构调整中对智力资本的需要。

[1]叶茂林.教育对经济增长贡献的计量分析[J].数量经济技术经济研究,2003(1).

[2]Andrew Mason.Population and the Asian Economic Miracle,Asia-Pacific Population Policy[D].East-West Center,Honolulu,Hawaii,1993.

[3]David E.Bloom,David Canning,Jay Sevilla.The Demographic Dividend—A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change[J].RAND,2002.

[4]蔡昉,王德文.人口转变,人口红利与经济增长可持续性—兼论充分就业如何促进经济增长[J].人口研究,2004(2).

[5]罗文标.产业结构与人才结构互动研究[J].科技进步与对策,2004(7).

[6]孙磊,张斐.产业结构发展中的人口因素研究[J].西安社会科学,2010(4).

[7]中国国家统计局.年度数据[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/,2011-03-24/2011-7-26.

F249.21

A

1673-1999(2012)06-0085-04

郑谦(1980-),女,四川自贡人,硕士,安徽科技学院(安徽凤阳233100)管理学院讲师,研究方向为区域经济与产业发展;奚雷(1980-),男,江苏阜宁人,硕士,安徽科技学院讲师,研究方向为供应链管理、组织学习与知识管理。

2012-01-29

安徽省人文社科一般项目(2010SK382);安徽省优秀青年人才基金项目(2012SQRW098)。