创伤后应激障碍影响因素及伴发焦虑抑郁的研究*

2012-09-27董强利叶兰仙张玉堂刘建斌荔志云杜欣柏马显明

董强利,叶兰仙△,张玉堂,刘建斌,荔志云,杜欣柏,马显明

(1.兰州大学第二医院精神科,兰州730000;2.兰州军区总医院神经外科,兰州730000;3.青海省第三人民医院精神科,西宁810000)

创伤后应激障碍(post traumatic stress disorder,PTSD)是由急剧、异乎寻常而严重的创伤性事件引起的严重的精神障碍,以反复发生闯入性的创伤情景再现、持续的警觉性水平增高及对创伤相关情境的主动回避等为主要特征,给患者带来巨大的心理痛苦和显著的社会功能受损。PTSD的自杀率为普通人群的6倍并PTSD的共病率高[1],以伴焦虑、抑郁等情绪障碍尤为常见[2-4]。本研究主要对玉树地震后一周年PTSD发生率、影响因素及伴发焦虑、抑郁分析研究,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2011年5月10~24日在青海玉树对地震后一周年的550名受灾人群进行采样,排除既往有精神病史者,实际有效问卷为513份,有效问卷回收率为93.27%。其中男276名(53.80%),女237名(46.20%);年龄18~68岁,平均为(35.73±12.49)岁;18~34岁青年组261名(50.88%)、35~55岁中年组202名(39.38%)、55岁以上老年组50名(9.74%);未婚137名(26.70%)、已婚346名(67.45%)、丧偶30名 (5.85%);文盲 372 名 (72.51%)、小 学文化 70 名(13.64%)、初中文化26名(5.07%)、高中及中专文化24名(4.68%)、大专以上文化21名(4.09%);有躯体损伤42名(8.19%)、无躯体损伤471名(91.81%);有亲人丧失37名(7.21%)、无亲人丧失476名(92.79%);社会支持满意度低292名(56.92%)、社会支持满意度高221名(43.08%)。

1.2 研究工具 所用调查量表及诊断工具:(1)自编一般情况调查问卷:性别、年龄、婚姻状况、文化程度、躯体损伤、亲人丧失、社会支持满意度等。(2)PTSD检查量表平民版(PCL-C):采用17项版本,是国际公认的具有良好信度和效度的PTSD筛查问卷。每一条目均按1~5分5级评分标准,将各条目评分汇总后得到总分。总分为17~85分,分数越高,PTSD发生的可能性越大。当受试者总分大于或等于50分,则表明有明显的PTSD症状并诊断为PTSD[5],为筛查阳性。(3)焦虑自评量表(SAS)、抑郁自评量表(SDS)。两个量表均含有20个项目,每一条目均按1~4分4级评分标准,将20个项目的各个得分相加即得,再乘以1.25以后取得整数部分,就得到标准分。SAS、SDS标准分大于或等于50分并由两名副主任医师以上职称医生确诊后为有焦虑症、抑郁症。(4)社会支持评定量表(SSRS),该量表10个条目,包括客观支持(3条)、主观支持(4条)和对社会支持的利用度(3条)等三个维度。判断标准:一般认为总分小于20分,为获得社会支持较少,满意度低;20~30分为具有一般社会支持度,满意度一般;30~40分为具有满意的社会支持度,满意度高。

1.3 调查方法 问卷调查,调查时间:2011年5月10~24日;由精神科医生和心理工作者组成。向被试者介绍测评目的和具体方法,在获取被试者知情同意后进行问卷调查。所有测试使用统一指导语,并且由自愿者进行翻译,以分批、团体方式进行,答卷当场收回。

1.4 统计学处理 用SPSS16.0统计软件进行统计学处理。采用的统计方法有χ2检验、Logistic回归、相关分析等,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 PTSD发生率及影响因素

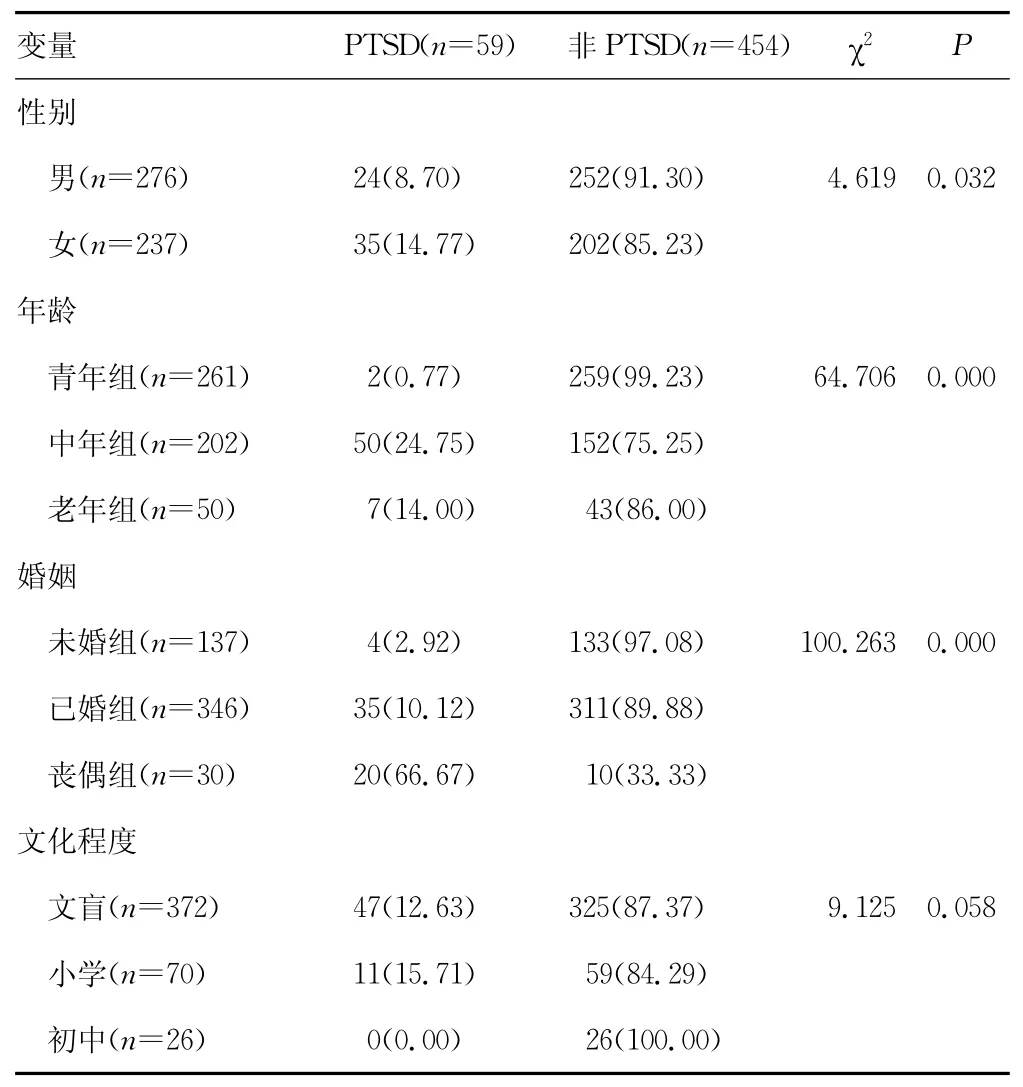

2.1.1 单因素分析 本样本结果显示:513名受灾人群中检出PTSD 59名,占11.50%。女性PTSD发病率高于男性(P=0.032);中年组PTSD发病率高于老年、青年组(P<0.01);丧偶组PTSD发病率高于已婚、未婚组(P<0.01);不同文化程度对于PTSD发生来说无差异(P=0.058);有躯体损伤组PTSD发病率高于无躯体损伤组(P<0.01);有亲人丧失组PTSD发病率高于无亲人丧失组(P<0.01);支持满意度低组PTSD发病率高于支持满意度高组(P=0.038)。见表1。

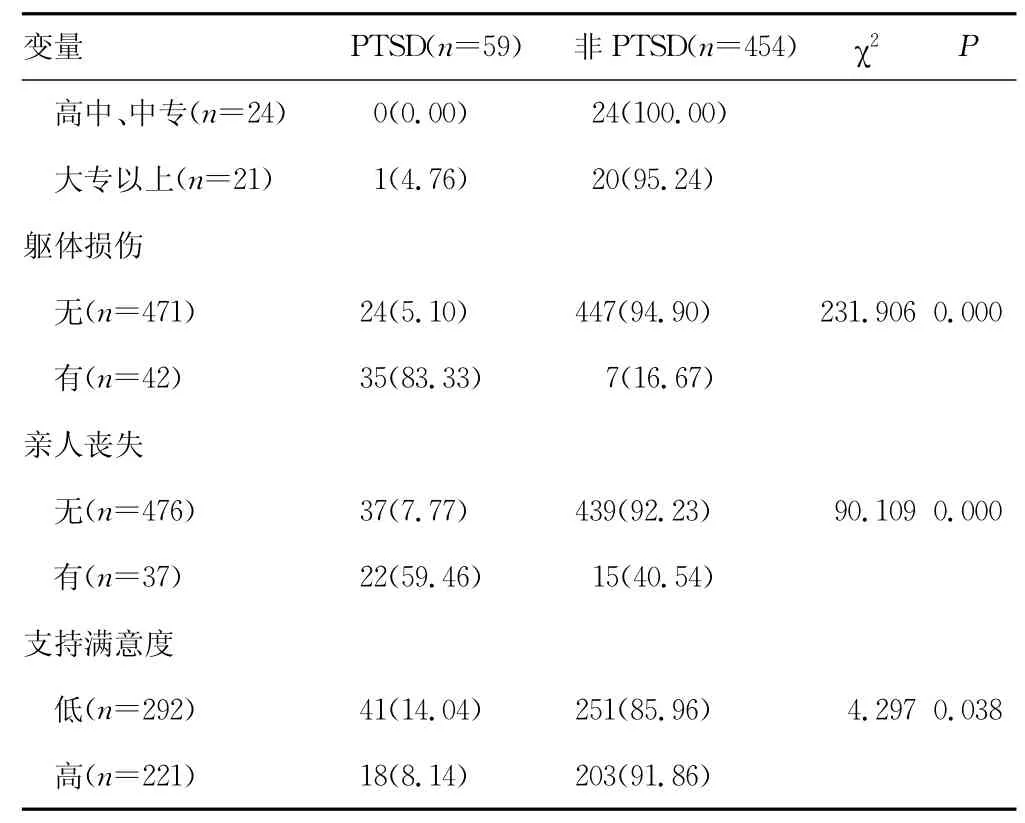

2.1.2 多因素分析 以PTSD是否诊断为因变量,以一般资料为自变量进行Logistic回归分析显示:文化程度不是PTSD的发生的影响因素(P>0.05),而性别、年龄、婚姻、躯体损伤、亲人丧失、社会支持满意度是PTSD发生的影响因素,差异有统计学意义(P<0.05);其中女性、中年、丧偶、躯体损伤、亲人丧失为危险因素,支持满意度高为保护性因素。见表2。

表1 PTSD组和非PTSD组影响因素方面的比较[n(%)]

续表1 PTSD组和非PTSD组影响因素方面的比较[n(%)]

表2 PTSD影响因素Logistic回归分析

2.2 PTSD、焦虑症、抑郁症及其共存的检出率和相关性 513名受灾人群中检出PTSD 59名(11.50%),焦虑症77名(15.01%),抑郁症79名(15.40%);其中 PTSD伴发焦虑和PTSD伴发抑郁均为36名(7.02%),PTSD同时伴焦虑和抑郁19名(3.70%)。PTSD与焦虑症相关系数为0.464(P<0.01),PTSD与抑郁症相关系数为0.456(P<0.01),焦虑症与抑郁症相关系数为0.380(P<0.01),三者彼此呈正相关。

3 讨 论

玉树地震后一周年513名受灾人群中检出PTSD 59名,占11.50%。汶川地震后3月北川义诊接待的灾民PTSD发生率高达61.4%[6];张北尚义地震后9月距离震中不同距离两个村PTSD发生率分别为19.8%、30.3%[7],就总体而言为24.4%。自汶川地震后国内关于PTSD的研究很多并且发病率的报道差别很大。(1)地震的震级不同,汶川8.0级,张北6.2级,而玉树7.1级;(2)研究点虽都在地震区域但离震中的相对距离不同;(3)宗教信仰不同,张北、汶川以汉民为主,无信仰者居多。而玉树79%都是藏民,99%信奉藏传佛教,对于死亡淡然面对,有轮回转世、登临极乐世界的理念;(4)震后采样时间不同;(5)汶川地震在危机干预中总结了丰富经验,为玉树危机干预提供了有效方法。

Altindag等[8]关于1998年土耳其南部地震后13个月PTSD检出率为23%;John等[9]对2004年12月东南亚地震引发海啸幸存的青少年调研,70.7%发生急性PTSD,10.9%发生延迟PTSD。Piyasil等[10]关于2005年3月印尼苏门答腊岛地震引发海啸后一年儿童PTSD检出率为7.6%。可以看出国内外关于PTSD检出率差异甚大,直接比较意义不大,毕竟跟国内外文化、灾害种类、轻重程度、暴露时间、选用量表、采样时间、人群等不同相关。

PTSD影响因素Logistic回归分析;女性PTSD发生率高于男性,与大量研究中男性暴露创伤事件的危险性高于女性[11],但女性更易出现PTSD这一结果相符。性别差异不仅与生物学差异有关,而且跟男、女在社会家庭中的角色、地位等不同有关;男性与生俱来被赋予社会重任,要有骨气而不懦弱;而女性显得柔软和脆弱,更易表现出内心的真实感受。中年组PTSD发生率高于青年及老年组,这与张宁等[12]的研究结果相一致;这与中年人所担负的社会家庭角色有关,创伤事件前已有一定的事业与社会地位,创伤事件带给他们的损失相对来说更大,他们是社会的中流砥柱,还要面对创伤事件后的重建及再塑造等。丧偶组PTSD发生率高于未婚、已婚组,这与张锦黎等[13]所得丧偶、离异和分居者较易发生PTSD的结果相符。说明良好的婚姻、幸福的家庭可以减少PTSD的发生。此研究文化程度不是PTSD发生的影响因素,再者不同文化程度对PTSD发生无差异,此研究与低教育水平者对突发事件更易出现负性认知,PTSD发生率高不相符[14];这可能由于玉树藏区普遍受教育程度低,与受教育程度高对比性差有关。有躯体损伤、亲人丧失组PTSD发生率明显高于无躯体损伤、无亲人丧失组,这与Kuo等[15]研究相一致,表明身边亲人伤亡越惨重及躯体损伤越严重,对心灵的创伤越严重,PTSD发病率越高。社会支持满意度低组PTSD发生率高于社会支持满意度一般、高组,这与鞠永彩[16]的研究结果相吻合,说明良好的社会支持系统、社会支持满意度高能明显减少PTSD的发生。以上提示在灾后心理重建中应特别关注女性、中年人、丧偶及有躯体损伤和亲人丧失者,应加大对受灾人群的社会支持力度。

本研究PTSD与焦虑症、抑郁症呈正相关,关系密切,相互影响。陶炯等[4]在震后6个月发现PTSD合并焦虑症的为13.6%,PTSD合并抑郁症为8.5%,PTSD与抑郁症、焦虑症的共存率8.1%。毛文君等[17]发现PTSD中合并抑郁症的共存率为56.1%,PTSD中合并焦虑症的共存率为18.7%,三者之间共病率高。虽然PTSD、焦虑症、抑郁症的共存率的研究报道不尽相同,但都较高,说明灾后带给受灾人群的不仅仅是失去家园和财产的损失,更重要的是灾害本身带来的紧张恐惧、失去亲人的伤痛及难以描述但复杂而悲伤的心理,所以共患率高。可见,灾后在重视PTSD的同时,焦虑症、抑郁症不容忽视。

[1]Jordan NN,Hoge CW,Tobler SK,et al,Mental health impact of 9/11Pentagon attack:validation of a rapid assessment tool[J]Am J Prev Med,2004,26(4):284-293.

[2] 景璐石,黄颐,司徒明镜,等.汶川大地震后重灾区青少年创伤后应激反应和抑郁情绪的研究[J].中华行为医学与脑科学杂志,2009,18(3):193-195.

[3] 陶炯,王相兰,温盛霖,等.汶川地震安置点灾民抑郁症状及影响因素分析[J].中国行为医学科学,2008,17(11):1023-1025.

[4] 陶炯,范方,杨肖嫦,等.地震后6月灾区创伤后应激障碍中学生伴发焦虑及抑郁分析[J].中华行为医学与脑科学杂志,2009,18(11):991-993.

[5] Dobie DJ,Kivlahan DR,Maynard C,et al.Screening for post traumatic stress disorder in female Veteran′s affairs patients:validation of the PTSD checklist[J].Gen Hosp Psychiatry,2002,24(6):367-374.

[6] 周波,周东.5.12汶川大地震灾民创伤后应激障碍的特点分析[J].实用医院临床杂志,2009,1(6):32-34.

[7] 赵丞智,汪向东,高岚,等.张北尚义地震后创伤后应激障碍随访研究[J].中国心理卫生杂志,2000,14(6):361-363.

[8] Altindag A,Ozen S,Sir A.One-year follow-up study of posttraumatic stress disorder among earthquake survivors in Turkey[J].Compr Psychiatry,2005,46(5):328-333.

[9]John PB,Russell S,Russell PS,The prevalence of posttraumatic stress disorder among children and adolescents affected by tsunami disaster in Tamil Nadu[J].Disaster Manag Response,2007,5(1):3-7.

[10]Piyasil V,Ketumarn P,Prubrukarn R.Posttraumatic stress disorder in children after the tsunami disaster in Thailand:a 5-year follow-up[J].Med Assoc Thai,2011,94(3):138-144.

[11]Breslau N.Epidemiologic studies of trauma,posttraumatic stress disorder,and other psychiatric disorders[J].Can J Psychiatry,2002,47(10):923-929.

[12]张宁,张雨青.汶川地震幸存者的创伤后应激障碍及其影响因素[J].中国临床心理学杂志,2010,18(1):69-72.

[13]张锦黎,陈树林,李凌江.延迟性创伤后应激障碍的流行病学特征及相关因素[J].中国行为医学科学,2005,14(3):275-277.

[14]Lai TJ,Chang CM,Connor KM,et al.Full and partial PTSD among earthquake survivors in rural Tai wan[J].Psychiatr Res,2004,38(3):313-322.

[15]Kuo HW,Wu SJ,Ma TC,et al.Posttraumatic symptoms were worst among quake victims with injuries following the Chi-Chi quake in Tai wan[J].Psychosom Res,2007,62(4):495-500.

[16]鞠永彩.烧伤患者发生应激障碍的护理干预对策[J].黑龙江医学,2006,30(6):468-469.

[17]毛文君,袁茵,冉茂盛,等.都江堰地震灾后安置点人群心理健康状态分析[J].四川医学,2009,30(6):970-973.