BAEP和TCD联合评价后循环缺血患者临床病情

2012-09-27龙崇荣

喻 恒,龙崇荣,王 亮

(1.重庆市沙坪坝区人民医院急诊科 400030;2.重庆医科大学附属第一医院神经内科 400016)

后循环缺血约占缺血性脑卒中的20%,包括了后循环供血区的脑梗死和短暂性脑缺血发作。快速、经济地诊断和评价病情,对患者的预后非常有意义。本文联合应用脑干听觉诱发电位(BAEP)和经颅多普勒检查(TCD)对临床确诊的124例后循环缺血患者进行研究,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2009年1月至2010年3月在本院住院治疗且资料完整的后循环缺血患者124例,其中,男65例,女59例,;龄33~84岁,平均(62±13)岁。临床诊断参照国内相关文献[1]制定的标准,排除眼源性、耳源性及中毒所致的眩晕。按临床症状体征、持续时间及发病24h后CT和(或)MRI结果将患者分为梗死亚组(53例)和非梗死亚组(71例)。对照组选同期门诊健康体检者(60例),均无眩晕、头痛、恶性、呕吐、耳鸣等症状,既往无原发性高血压、高脂血症、糖尿病及相关病史。所有患者及对照者均行BAEP及经颅多普勒检查。

1.2 检查方法 BAEP检查采用DAVIC肌电诱发电位仪(美国Medcare公司生产),按国际10-20系统电极安放法将记录电极置于头顶正中,参考电极置于两侧耳垂,地线接于手腕。以滤波短声刺激,高于受检者主观听阈60dB的强度进行刺激,即感觉级。两耳分别测试,刺激频率10Hz,测试一耳时,另一耳以白噪声掩盖,白噪声强度为对侧耳刺激强度-40dB,每耳必须至少测试2次,每次平均叠加1 000次。测量参数:Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ各波的波幅,Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ各波的峰潜伏期,Ⅰ~Ⅲ、Ⅲ~Ⅴ、Ⅰ~Ⅴ峰间潜伏期。异常判断标准:(1)Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ各波峰潜伏期和,Ⅰ~Ⅲ、Ⅲ~Ⅴ、Ⅰ~Ⅴ峰间潜伏期绝对值大于对照组±2.55 s;(2)左右两侧对比,波峰潜伏期或峰间潜伏期相差0.3ms以上为异常;(3)Ⅲ~Ⅴ峰间潜伏期/Ⅰ~Ⅲ峰间潜伏期比值大于Ⅰ;(4)Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ波各波分化差或消失;(5)左右两侧波幅相差一倍。根据BAEP异常分为:脑干型(Ⅰ波正常,Ⅲ、Ⅴ波峰潜伏期延长或波形分化差,Ⅰ~Ⅲ、Ⅲ~Ⅴ、Ⅰ~Ⅴ波峰间潜伏期延长);内耳型(Ⅰ波峰潜伏期延长或波形分化差);混合型(兼具脑干型和内耳型表现)。经颅多普勒检查:采用德国EME公司生产的TCD24040型检测仪,取平卧位,用2 MHz脉冲探头经枕窗分别检测双侧椎动脉和基底动脉。取样深度椎动脉为60~66mm,基底动脉为80~110mm,记录血流频谱形态、平均血流速度及脉动指数作为研究指标。异常判断标准:(1)血平均流速度超过对照组±2.55 s;(2)频谱改变,出现峰时延迟、峰顶圆钝、S2超过S1峰或S1峰与S2峰融合,以及出现湍流和涡流;(3)脉动指数值大于对照组±2.55 s。

2 结 果

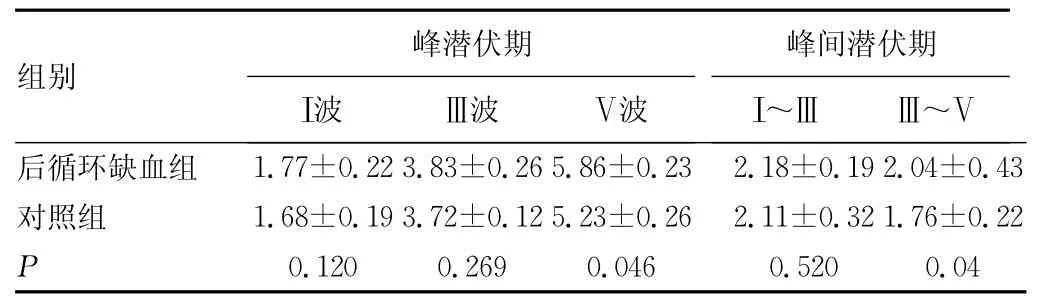

2.1 BAEP检查结果 124例患者BAEP异常113例,异常率为91.11%,主要表现为Ⅴ波的峰潜伏期和Ⅲ~Ⅴ波的峰间潜伏期延长。其中脑干型为46.9%(53/113),内耳型23.0%(26/113),混合型30.1%(34/113),内耳型均为非梗死亚组。与对照组比较,后循环缺血患者的V波峰潜伏期和Ⅲ~Ⅴ波的峰间潜伏期均较对照组明显延长(P<0.05),见表1。梗死亚组与非梗死亚组比较,Ⅴ波峰潜伏期、Ⅲ~Ⅴ波峰间潜伏期均明显延长(P<0.05),见表2。

表1 后循环缺血组患者与对照组患者BAEP比较(±s,ms)

表1 后循环缺血组患者与对照组患者BAEP比较(±s,ms)

峰间潜伏期组别4±0.43对照组 1.68±0.19 3.72±0.12 5.23±0.26 2.11±0.32 1.76±0.22 PⅠ~Ⅲ Ⅲ~Ⅴ后循环缺血组 1.77±0.22 3.83±0.26 5.86±0.23 2.18±0.19 2.0峰潜伏期Ⅰ波 Ⅲ波 Ⅴ波0.120 0.269 0.046 0.520 0.04

表2 梗死亚组与非梗死亚组后循环缺血患者BAEP比较(±s,ms)

表2 梗死亚组与非梗死亚组后循环缺血患者BAEP比较(±s,ms)

峰间潜伏期组别3±0.18非梗死亚组 1.71±0.24 3.78±0.24 5.53±0.12 2.08±0.26 1.84±0.15 PⅠ~Ⅲ Ⅲ~Ⅴ梗死亚组 1.73±0.21 3.86±0.27 5.99±0.24 2.18±0.17 2.0峰潜伏期Ⅰ波 Ⅲ波 Ⅴ波0.311 0.095 0.043 0.700 0.048

2.2 经颅多普勒检查结果 60例健康体检者基底动脉的平均血流速度为(59.38±14.91)cm/s,椎动脉的平均血流速度为(52.41±12.21)cm/s,基底动脉的脉动指数为(0.82±0.28),椎动脉的脉动指数为(0.93±0.25)。124例患者中TCD异常79例,异常率为63.7%,以流速异常为主(89.9%,71/79),其中单条血管流速异常14例,2条血管流速异常35例,3条血管流速异常22例。表现为低流速者14例,共32条血管,其中基底动脉15条、左侧椎动脉8条、右侧椎动脉9条。表现为高流速者57例,共130条血管,其中基底动脉54条、左侧椎动脉35条、右侧椎动脉41条,均伴频谱异常,表现为峰时延迟、峰顶圆钝、S1峰与S2峰融合,其中12条血管出现湍流及杂音,符合血管狭窄的TCD表现。单纯频谱及脉动指数值异常8例,主要表现为峰时延迟、峰顶圆钝、S2峰大于S1峰。梗死亚组TCD异常率为77.3%(41/53),高于非梗死亚组的53.5%(38/71),差异有统计学意义(χ2=3.735,P=0.04)。

3 讨 论

近年来,随着对后循环解剖生理的深入研究及MRI、磁共振成像血管造影、脑血管造影等大量神经影像学技术的应用,逐渐对后循环缺血的定义、病理生理机制及临床诊断有了较为清晰的认识[2]。

BAEP是了解第Ⅷ对颅神经功能活动的重要电生理检查,其中Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ波最为重要。通过对Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ各波的峰潜伏期、峰间潜伏期及波幅的分析,可以了解脑干神经通路的功能活动[3]。由于BAEP的各波发生源与后循环系统供血区相吻合,在后循环缺血患者中,分析上述参数可以间接反映后循环系统血液灌注状态。本研究显示后循环缺血患者的BAEP异常率高达91.1%,主要异常表现为Ⅴ波的峰潜伏期和Ⅲ~Ⅴ波的峰间潜伏期延长,提示后循环缺血损害以高位脑干为主。梗死亚组与非梗死亚组比较显示,Ⅴ波潜伏期、Ⅲ~Ⅴ波峰间潜伏期均明显延长,提示梗死后神经元发生不可逆损害,所以其神经电生理指标异常远大于非梗死性后循环缺血。已有研究证实,后循环缺血临床症状缓解与BAEP电生理的逆转是一致的[4],说明BAEP不仅能灵敏准确地反映后循环缺血的缺血损害,还有助于评估病情和判断预后。本研究结果显示,后循环缺血患者与对照组,梗死亚组与非梗死亚组在Ⅰ、Ⅲ波峰潜伏期差异无统计学意义,可能与入选病例的病变部位和范围偏差有关,在今后的研究中将进一步扩大样本量,并据病变部位及范围分组深入研究。张莉莉等[5]的研究结果显示,联合数字减影血管造影(DSA)检测发现,54.6%的后循环缺血患者有椎基底动脉血管狭窄,较对照组显著增多,血管狭窄最常发生于椎动脉的开口处。在实践中如果进行椎动脉颅内段和颅外段多部位检查能增加对椎动脉病变的检出率和准确性[6]。TCD作为一种无创性检测手段能灵敏地反映脑血流动力学变化,有经验的检查者通过全面分析颅内外动脉的经颅多普勒表现可较准确地判断颅内外脑供血动脉狭窄闭塞性病变,与磁共振血管造影、脑血管造影等的吻合率可高达80%[7]。因其方便快捷、费用低、可重复检查等优点,目前已成为脑血管疾病的重要检查手段。本组研究的后循环缺血患者的TCD异常率为63.7%,主要表现为椎动脉及基底动脉的血流速度改变及血流频谱声频及阻力指数改变,梗死亚组的TCD异常率明显高于非梗死亚组,与病情的严重程度相一致。本组TCD的异常率低于文献报道[8-9],且表现为血管狭窄的比例不高,其原因可能有:(1)椎动脉、基底动脉的走行解剖变异较大,由于经颅多普勒是盲探,受超声对颅骨穿透性及声束角的影响,其准确率较前循环稍差;(2)椎动脉粥样硬化好发于椎动脉起始段和颅内段,对椎动脉起始段病变TCD难准确检测;(3)栓塞是后循环缺血的最常见发病机制,约占40%,栓子主要来源于心脏、主动脉弓、椎动脉起始段和基底动脉,而椎动脉、基底动脉本身无明显狭窄闭塞性病变;(4)部分后循环缺血是深穿支小动脉病变所致,好发于桥脑、中脑和丘脑,常不能检测出大、中动脉狭窄。

本研究提示,BAEP和经颅多普勒分别从脑干的神经功能活动和血流动力学两个方面反映了后循环的中枢病变,与国内同类研究结果相符[5]。由于两种检查的无创和可重复性,建议对脑干型或混合型的BAEP持续异常者,进行经颅多普勒检查追踪,有条件时应进行微栓子监测。

综上所述,联合应用经颅多普勒和BAEP对后循环缺血的病理机制分析、判断病情严重程度和预后方面具有重要的参考价值。

[1] 中国后循环缺血专家共识组.中国后循环缺血的专家共识[J].中华内科杂志,2006,45(9):786-787.

[2] 王拥军.澄清后循环缺血的临床概念提高诊疗水平[J].中华内科杂志,2006,45(9):707.

[3] Haupt WF,Pawlik G,Thiel A.Initial and serial evoked potentials in cerebrovasculⅡcritical care patients[J].J Clin Neurophysiol,2006,23(5):389-394.

[4] Drake ME,Pakalnis A,Padamadan H,et al.Auditory evoked potemtials in vertebrobasilar transient ischemie attacks[J].Clin Electroeneephalogr,1990,21(2):96-100.

[5] 张莉莉,李敬诚,谢鹏,等.后循环缺血患者椎基底动脉血管结构及血流动力学分析[J].重庆医学,2008,37(18):2022-2024.

[6] 高山,黄家星.经颅多普勒超声(TCD)的诊断技术与临床应用[M].北京:中国协和医科大学出版社,2004:126.

[7] 华扬.实用颈动脉与颅脑血管超声诊断学[M].北京:科学出版社,2002:20.

[8] 王淳,陈纯,张标,等.后循环缺血患者的脑血流动力学及神经电生理变化[J].临床神经电生理学杂志,2008,17(6):328-330.

[9] 张学军,苏俊红,辛学泉,等.经颅多普勒和脑干听觉诱发电位对椎基底动脉供血不足的诊断价值[J].疑难病杂志,2007,6(6):336-338.