心理社会因素与女性围绝经期综合征发生的相关性分析

2012-09-20李淑杏张海艳陈长香

李淑杏,张海艳,陈长香

(河北联合大学护理与康复学院,河北 唐山 063000)

更年期(Menopause)又称围绝经期(Perimenopausal period),指从接近绝经时出现与绝经有关的内分泌、生物学和临床特征起至绝经一年内的时间[1]。研究表明,女性围绝经期可出现不同程度的围绝经期综合征(Perimenopausal Syndrome,PMS):潮热、烦躁、心悸、身心及躯体疲劳、适应力下降、失眠、记忆力减退、焦虑和抑郁、骨质疏松等症状和体征,同时伴有明显心理障碍,严重影响了中老年妇女的生活质量[2]。因此,了解影响围绝经期综合征的因素,找到可控因素早期给予干预,对维护妇女身心健康具有十分重要的意义。为此,本研究就有关的心理社会因素进行了调查。

1 对象与方法

1.1 调查对象

选取河北、湖北、山西等22个省市,每个省市随机抽取50人,年龄为45~55岁,智力正常,无听力障碍,愿意配合完成调查者,共计1110人。

1.2 调查方法

(1)采用调查问卷的方法,对调查问卷进行当场回收,共发放问卷1110份,回收问卷1090份,有效问卷1051份,有效率为96.4%。(2)问卷由基本资料部分、Kupperman 评分表[3]和抑郁自评量表(CES-D)[4]组成。Kupperman 评分表用来评定更年期的躯体症状,<5分为无问题,5~10分为轻度,11~25分为中度,>25分为重度。CES-D 是美国目前应用的抑郁自评量表,具有只集中于抑郁心境而不包括抑郁躯体表现的优点,主要用来反映主观抑郁感受,共20 项。根据症状发生的频率,每一项分为4级,0分为没有或几乎没有,1分为少有,2分为常有,3分为几乎一直有。要求被调查者按自己最近一周内的实际情况作答。参照有关研究[4],剔除掉4 项反向问题后,总分≤15分认为无抑郁感受,总分16~19分为可疑的抑郁症状,总分≥20分,为肯定的抑郁。

1.3 统计学处理

用SPSS 13.0 软件,对调查数据进行描述性分析及χ2 检验。

2 结果

2.1 围绝经期综合征的发生情况

1051名更年期妇女平均年龄为(50.04 ±3.14岁),初中及以下602人,高中(包括中专)318人,大专103人,本科25人,硕士及以上3人。没有更年期症状的85人(8.1%),轻度症状的238人(22.6%),中度症状 601人(57.2%),重度症状 127人(12.1%)。

2.2 女性围绝经期综合征与心理社会因素的相关性分析(见表1)

表1 女性围绝经期综合征与心理社会因素的相关性分析

表中显示:更年期症状的严重程度不同,抑郁症状的出现情况不同(P<0.01),差异有显著性。

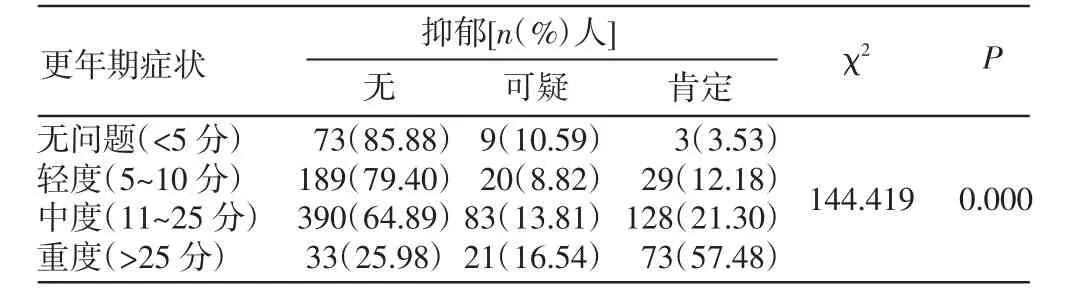

2.3 女性围绝经期综合征与抑郁发生的相关性分析(见表2)

表2 女性围绝经期综合征与抑郁发生的相关性分析

3 讨论

围绝经期一般为45~55岁的女性,此时机体从生育旺盛的性成熟期逐渐衰老,性激素的减少可致一系列躯体及精神心理症状[5],严重影响妇女的生活质量。本研究显示1051名更年期妇女中,围绝经期综合征发生率为91.9%,显著高于陈长香[6]等报道的唐山市社区人群的82.73%和江雪芳[7]等报道的广东5个地级市、4个县级市人群的68.5%,低于刘海娟[8]等报道的河北省城乡人群的95.22%。说明围绝经期综合征的发生率存在一定地域差异,但全国水平的发生率较高,更年期妇女的健康应受到积极关注。

围绝经期的症状是可以通过采取非药物干预措施来缓解的。因此,找到围绝经期综合征症状严重程度的影响因素至关重要,心理社会因素就是其中较为重要的一个影响因素。本研究显示,在婚姻质量、伴侣健康状况、与子女邻里同事的关系、睡眠质量、遇困难是否向他人倾诉方面,更年期妇女的症状轻重存在差异。婚姻质量不好、伴侣有病、与子女邻里同事关系不好、睡眠质量差、遇事闷在心里的更年期妇女症状较重,主要与上述原因造成的心理孤独感、寂寞感、无助感增加,使得更年期的症状明显加重有关。而更年期症状严重程度又使妇女情绪低落而影响其抑郁的发生。因此,应针对更年期妇女的具体情况做好心理干预工作,如告知患者改善睡眠质量,增加与亲属、同事、邻里的互动交流,改善人际关系,以减轻她们的工作和心理压力。同时指导相关人员关注影响更年期妇女症状的相关因素,改善其心理状况,将有助于缓解病人的躯体化症状,提高更年期妇女的生活质量。

[1]郑修霞.妇产科护理学[M].3版:北京.人民卫生出版社,2002.

[2]张文伟.应用新医学模式对女性围绝经期保健的研究[J].中国妇幼保健,2004,19(8):40.

[3]程园钧,刘建立.绝经后妇女雌激素替代疗法[J].中华妇产科杂志,1995,2(30):123-127.

[4]吴文源,张明园,俞勤奋.忧郁量表在社区老人中的应用[J].上海精神医学,1989,7(3):139-141 .

[5]Neri I,Demyttenaere K,Facchinetti F.Coping style and climacteric symptoms in a clinical sample of postmenopausal women[J].JPsy chomsom Obstet Gynaecol,1997,18(3):229.

[6]陈长香,郑春华,李丹,等.唐山市社区妇女更年期综合征影响因素分析[J].中国公共卫生,2009,25(10):1155-1156.

[7]江雪芳,田凤莲,赵庆国,等.围绝经期妇女饮食习惯与围绝经期综合征关系的研究[J].中国妇幼保健,2005,20(6):667-669.

[8]刘海娟,陈长香,李建民,等.河北省部分地区围绝经期综合征及其影响因素的调查[J].中国老年学杂志,2009,29(22):2937-2939.■