民族地区科技人力资源开发现状及人才队伍建设对策

2012-09-05张瑾燕王少君

张瑾燕,云 健,王少君

(大连民族学院a.学报编辑部;b.计算机科学与工程学院;c.理学院,辽宁大连116605)

民族地区科技人力资源开发现状及人才队伍建设对策

张瑾燕a,云 健b,王少君c

(大连民族学院a.学报编辑部;b.计算机科学与工程学院;c.理学院,辽宁大连116605)

科技的发展及创新能力的提高离不开人才。民族地区科技人才总量与全国的平均数相比,存在总量少、规模小、分布不均衡等问题。在分析和探究民族地区科技人力资源开发现状的基础上,阐释了加快民族地区科技人才队伍建设的对策。

民族地区;科技人力资源;人才队伍建设;对策

少数民族地区科技发展能力建设的重点是提升科技发展及创新能力,而提高科技创新能力首先要解决的是人才问题。自20世纪90年代以来,科学技术尤其是信息、网络技术等的迅猛发展,推动了知识经济和信息时代的到来。现代经济社会的发展,对自然资源的依赖在趋于下降,对人力资源的依赖却与日俱增。1995年,由OECD (经济合作与发展组织)和欧洲委员会共同组织颁布了《堪培拉手册》,首次权威界定了科技人力资源(HRST)概念,给出了国家HRST测度的统计框架和标准方法。《国家“十一五”科技发展规划》提出了实现中长期规划的测度指标,首次启用了与国际接轨的国家HRST总量指标。自中国2006年提出“创新型国家”战略要重视自主创新以来,科技人力资源作为自主创新能力的核心要素之一,其开发与管理问题备受国内各界的关注,人力资源开发在综合国力竞争中的作用已越来越引起全世界的重视,其规模和素质正成为衡量一个地区科技实力和潜力的重要指标[1]。

人力资源的持续性开发,直接关系到一个地区的可持续发展。《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》提出,至2020年,中国人力资本投资占国内生产总值比例达到15%,人力资本对经济增长贡献率达到33%,人才贡献率达到35%。按照规划要求,从根本上消除少数民族地区大量低素质人口对经济增长的制约,关键要合理开发、利用和有效配置科技人力资源。

人力资源既包括作为劳动者的人的数量,也包括劳动者的素质。它是一种以人口形式存在的特殊经济资源,并能够通过教育培养来实现其水平的提高。而科技人力资源指的是实际从事或有潜力从事系统性科学和技术知识的产生、促进、传播和应用活动的人力资源[2]。随着人才强国战略的不断推进,中国已从人才资源相对匮乏的国家发展成人才资源大国。2008年,全国人才资源总量接近1.14亿人,其中,科技人力资源总量达到4 600万人,居世界第一;研发人员总量超过196.5万人,居世界第二[3];全国专业技术人员总量达到2 280万人;其中,从事科技活动的人员达到500万人,R&D人员190万人,分别比2007年增长10%和9%[4]。相比之下,由于受历史、区位、经济、文化、人口、观念等诸多因素的影响,少数民族地区还存在科技人力资源相对匮乏,科技人才存在总量少、规模小,分布不均衡,以及结构不合理,层次偏低,科技人才资源投资少等诸多问题。

一、民族地区科技人力资源现状

科技人力资源规模和人才队伍质量直接关系着一个国家和地区的科技创新能力和经济发展水平。按国际通用概念,科技人力资源按照不同层次可分为专门人才、专业技术人员、科技活动人员、R&D人员、科学家和工程师等。按照中国科技统计的有关口径,一般采用专业技术人员或科技活动人员来衡量一国或地区的科技人力资源状况。科技人才是科学技术这个第一生产力的重要载体,包括从事科学技术研究、应用开发、成果转化和产业化、科技中介服务、科技管理等方面科技活动的人才,是科技创新工作的具体实践者和组织者。

从民族地区科研活动所投入的人力资源(即万人拥有科技活动人员数平均值)情况来看,2006~2008年民族地区总体水平分别为15人、15.7人和16.3人,其中,2008年宁夏、内蒙古和青海该项指标较大,分别为23.9人、19.9人和19.6人,高于民族8省区的平均水平,西藏最低,仅为12.4人。从该项指标增长幅度比较情况来看,广西、内蒙古和新疆增幅最大,分别为27.3%、24.4%和23.1%,高于民族地区15.6%的平均增长值,其次是宁夏和西藏,增长幅度为16.6%和15.9%,云南、贵州和青海均低于民族地区平均值。与全国相比较,民族地区15.6%的增幅均高于全国0.33%的增幅。但从万人拥有科技活动人员绝对数看,2008年全国为254.83人,民族地区仅为16.3人。

从科技活动人员中的科学家和工程师数比例平均值来看,民族地区总体水平为40.11%。其中,广西、云南和内蒙古三省区科学家和工程师数最高,分别为4.79万人、4.29万人和3.41万人,西藏、青海最低,仅为0.24万人和0.8万人。从该项指标的变动幅度看,科技活动中的科学家和工程师比例增长幅度最快的为宁夏、广西和内蒙古,分别为55.22%、49.69%和48.26%,贵州、云南最低,为30%和31.05%。与2000年相比,该项指标2008年总量均有不同幅度增长,但与全国相比,低于全国27.78%。2008年,民族8省区中从事科技活动的人员有282 012人,占全国科技活动人员总数的5.6%,而北京市从事科技活动的人员是民族8省区总数的1.49倍[5]。

在全国31个省区中,2009年民族8省区科技人力资源指数排列为:新疆第4,内蒙古第9,宁夏第11,青海第13,云南第27,广西第29,贵州第30,西藏第31,其中,万人专业技术人员数新疆名列第4,内蒙古第6,宁夏第13,青海第15,云南24,广西第25,贵州第29,西藏第31。万人R&D科学家和工程师数,民族8省区的检测值平均为4.1,而位列第一、第二的北京、上海分别是98.3和42,分别是民族8省区的24.6倍和10倍,西藏的万人R&D科学家和工程师数的检测值只有1.61。

从以上几组数据可以看出,民族8省区科技人力资源、万人专业技术人员在全国的指数排名尚可,但万人R&D科学家的指数很低,专业技术人员的科研物质条件也较低。比如,2009年虽然新疆的科技人力资源以及万人专业技术人员数均为第4位,但高新技术产业化水平仅为7.98,排在全国第31位。整体来看,民族地区科技人力资源和科技人才队伍具有如下特点。

1.科技人才总量少,规模小,分布不均衡

根据有关资料,至2008年,中国东部地区科技活动人员约占全国科技活动人员总数的62%,中部地区约占22%,西部地区仅占16%。

从目前中国经济的发展水平来看,东部沿海地区最高,中部次之,西部最差。全国有52个少数民族分布在西部地区,占少数民族人口总数的80%以上,其中大多数又生活在农村牧区。正是由于区域经济发展的不平衡,致使科技人才分布的失衡。同发达地区相比,民族地区科技人力资源不仅总量少、规模小,而且在分布上也极不均衡。在民族8省区中,新疆、内蒙古、宁夏、青海比其他4省区位次靠前,分别名列为第4、第9、第11位和第13位;广西、云南、西藏、贵州均在27至31位之间。从2005年至2009年民族地区科技人力资源检测值来看,部分民族地区有逐年下降的趋势,广西、云南、西藏和贵州分别从2005年的47.69、42.69、27.36、40.89分别下降到2009年的37.14、39.29、24.9和35.37。经济社会发展的不平衡,致使民族地区科技人力资源与发达地区的差距拉得更大。2005年,北京科技人力资源的检测值是贵州的2.18倍,西藏的3.3倍,到2009年已分别扩大到2.83倍和4倍。即便是民族地区现有的科技人力资源也多集中在该区域的大中城市里。

从区域和行业分布状况分析,民族地区高新技术产业领域的科学技术人才相对匮乏,科技人才的从业分布不尽合理。以内蒙古为例,至2009年,自治区地方国有单位各类专业技术人员有556 413人,其中工程技术人员有64 790人,农业技术人员有32 144人,卫生技术人员88 058人,教学人员有305 803人,而高新技术产业领域科技人员仅为2 205人[6]。2010年内蒙古经济总量位居全国第15位,进入全国中列,但人才发展总体水平仅列全国第25位。该区专业技术人员数虽相对较多,但高层次科技人才相对匮乏,人才的数量和质量反差较大。2009年,内蒙古每万人口专业技术人员数排在全国第8位,高于许多发达省份,但每万人从事研究开发的科学家工程师数量却排在全国第19位,万名就业人员专利申请量列全国第24位,万名研发人员的科技论文数排在全国第26位,数据表明内蒙古高层次科技创新人才短缺。

相比之下,北京、上海万人专业技术人员数的检测值远远高于民族地区。2009年,北京市的万人专业技术人员数分别是云南、广西、贵州、西藏的4.59倍、4.73倍、5.49倍和6.43倍。

2.民族地区受教育人口比例低

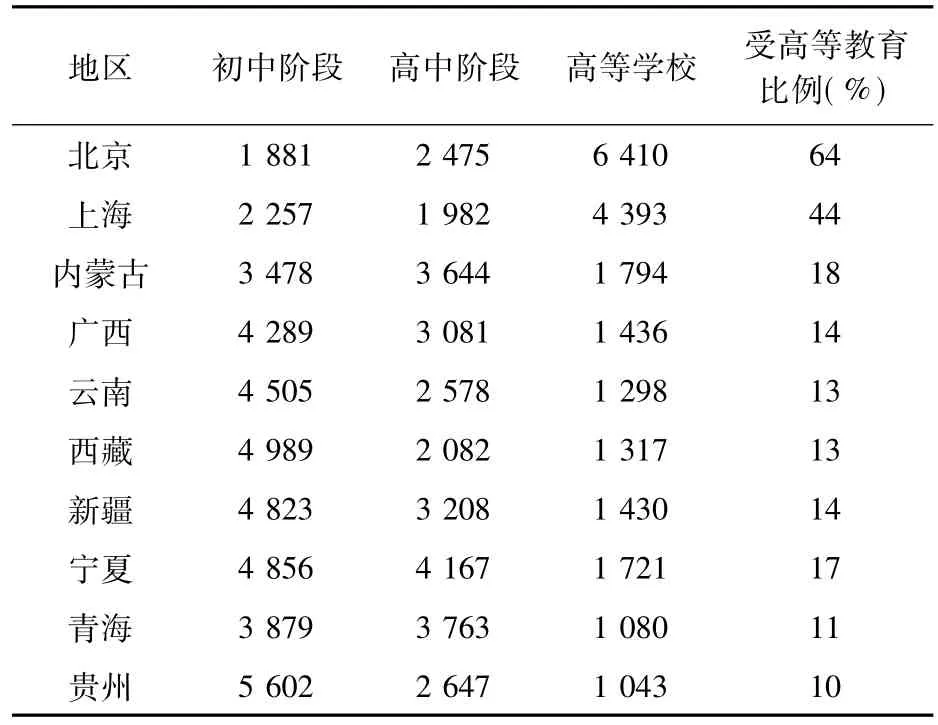

表1 民族地区每10万人口各级学校平均在校人数

表1显示,在北京、上海的每10万人口中,在校生人数由初中、高中至高等教育是从低到高呈递增趋势,民族8省区则趋递减状态。在接受高等教育的人数中,北京为64%,上海为44%,民族8省区均未达到20%,青海省只有10%。民族地区高等学校数量少,接受高等教育的专科生数大于本科生数,专科学历约占总数的45.46%,本科及以上学历的科技人才仅占23.29%,其中具有研究生学历的还不足1%。2008年,全国博士生达9 461人,民族8省区少数民族在校博士生为707人,仅占0.74%,其中,青海4人、宁夏8人、西藏3人。

2008年,中国高技术产业共有科技人力资源约56万,其中科学家与工程师约40万。从地区分布上看,东、中、西科技人力资源的比例分别为75%、13%和12%,相比之下,民族地区科技人力资源处于末端。

随着西部大开发战略的深入实施,虽然国家对民族地区采取了更多的优惠政策,但民族地区在进行经济结构调整和发展新兴产业中需要大批的高素质人才,科技人力资源不足的问题,将会影响到民族地区今后经济、科技与社会的发展。

二、民族地区科技人力资源建设面临的问题及原因分析

1.民族地区教育基础薄弱

教育是人力投资的基本形式。现阶段民族地区教育事业发展仍然存在着经费投入不足、投资结构不尽合理、教育模式单一、教育管理体制僵化、人才培养和市场需求严重脱节等诸多问题。少数民族地区是中国贫困发生率最高、贫困程度最深的地区。在民族8省区中,2005年平均受教育年限,新疆最好,位居全国第8位,内蒙古第14位,宁夏第22位;甘肃、贵州、青海、云南和西藏均在第26~31位之间[7]。民族地区因贫困辍学的中小学生仍然居多,不少地区还出现了新的文盲和半文盲。

2.科技人力资源结构性矛盾突出

民族地区人才资源结构失衡,主要表现在,企业中的创新领军人才、高级科技管理人才和具有创新意识的企业家相对缺乏。高素质、高层次人才多集中在党政机关、事业单位和国有大型企业,中小企业、城镇集体企业和民营企业的人才比较稀缺。尤其是少数民族人才在党政机关、高等学校和其他事业单位从事政工、民族语文翻译、编辑和社会科学研究的比例较高,从事自然科学、科技开发和经营管理的人才比例很低。在广大农村牧区,掌握一定技能的实用性技术人员的比例也较低。西藏国有事业单位专业技术人才约占78%,而企业的专业技术人才不足20%。此外,民族地区具有中等和高等教育水平的人口比例偏低,民族8省区的文盲、半文盲率均不同程度地高于全国平均水平。

目前,民族地区仍存在人才导向机制不健全、人才流动路径不通畅等弊端,现有紧缺的实用性人才也不愿向偏远和艰苦地区流动,多数人才聚集在大中城市和部分行业,形成了人才短缺与积压并存的特殊状况。比如,西南少数民族地区大多地处偏远山区,考取了外省院校的大学毕业生多数都外流不归,贵州省每年考往省外高校的有近万人,但毕业返回人数不到30%[8]。

3.科技人才资源配置分散、使用低效

民族地区交通不便,信息闭塞,科研经费缺乏,科技创新能力薄弱等不利因素,会程度不同地影响科技人才的聚集。尤其是民族地区的农村牧区,由于科研人员的匮乏,加之多数农牧民科技文化素质较低,缺乏掌握运用新技术的能力,约70%以上的农业科技成果在民族地区得不到有效推广应用。

4.人力资源开发和人才队伍建设存在制度性障碍

民族地区在人力资源宏观管理上仍存在着体制机制障碍。首先是人力资源供求结构性的失衡。一些地方政府在人力资源开发方面,关注高等教育的发展,而对基础教育、职业教育及民族教育的重视程度不够。这不仅影响了劳动力就业结构的合理性,更造成了人才的特定结构性需求与人才培养供给上的不对称,以及人才的就业期望与社会需求之间的失衡。

其二是才资源开发与经济发展互动机制不协调,形成了经济发展水平低、对人才有效需求小和对经济的推动力更小的循环境况。2008年,西藏的脱盲县达到74个,人均受教育年限达到6.3年,青壮年文盲率由2003年的30.9%下降到2.4%[9],但人均受教育年限比全国仍低1.5至2年。

其三是市场配置人才资源的作用不能很好地发挥。长期以来,民族地区的人才资源靠行政或计划来配置。由于受所有制结构、户籍制度、身份制度以及城乡二元结构的影响及制约,人才的市场配置机制不够健全,使得人才资源闲置、浪费、流失和学非所用、用非所长的现象较为普遍。

三、加快民族地区科技人才队伍建设的对策

加快少数民族和民族地区发展,最根本的就是要造就一大批适应民族地区发展需要的专业人才。民族地区应坚持服务发展、人才优先,以用为本、创新机制,高端引领、整体开发的指导方针,加强现代化建设需要的各级各类人才队伍建设,为加快转变经济发展方式、实现科学发展提供人才保证。

1.突出培养造就创新型科技人才

要围绕提高科技创新能力,以高层次创新型科技人才为重点,造就一批科技领军人才、工程师和高水平创新团队。通过教育创新,突出培养各民族人才的科学精神、创造性思维和创新能力;加强实践培养,依托国家重大科研项目和重大工程、重点学科和重点科研基地、国际学术交流合作项目,建设高层次创新型科技人才培养基地;注重在企业培养一线创新人才和青年科技人才,同时积极引进海外高层次创新创业人才。要大力开发农业科技、能源资源、装备制造、生物技术、新材料、航空航天、国际商务等经济领域和教育、文化、医药卫生等社会领域急需紧缺的专门人才,统筹推进党政、企业经营管理、专业技术、高技能、农村实用、社会工作等各类人才队伍建设,实现人才数量充足、结构合理、整体素质和创新能力显著提升,从而满足民族地区经济社会发展对人才的多样化需求。

2.优化人才队伍结构,创新科技人才资源管理模式

民族地区要结合重大科技项目的实施,加强创新人才培养和创新团队建设,建立人才培养结构与经济社会发展需求相适应的动态调控机制。采取重大科技创新工程、重大科技专项、重大高新技术产业化项目实施与高层次创新型科技人才培养相结合等方式,多渠道聚集科技创新资源培养高层次创新型科技人才。通过增加科技人才培养计划经费,完善领军人才培养资助方式,建立健全以政府投入为引导,以用人单位和个人投入为主体,以社会投入为补充的多元化的人才开发投入机制[10]。充分发挥市场机制在科技人才资源配置中的基础作用,尽快建立现代化科技人才市场网络,实施人才增量的市场化运作,为民族地区吸纳和留住人才提供保障,促使各层次科技人才要素得到优化配置,形成不同区域的科技人才资源共享平台,改变民族地区长期以来在科技人力资源开发中处于条块分割、各自为阵的无序状态。为此,要尽快构建包括科技公共信息平台、科技公共数据平台、人才储备信息库在内的科技信息平台,建立共建共享科技数据资料、科研基础设备、科技文献资源的有效运行机制;要为科技人才进行科学研究提供公共性基础技术、权威性通用资料信息、先进性实验基础设施以及优势互补的科研团队,着力营造有利于科技人才发挥才干的信息条件和物质基础。

3.进一步加大对民族地区科技人力资源开发的支持力度

深入实施西部大开发战略,有利于引导科技人才资源向欠发达地区流动,重点加大科技援疆、援藏和支援其他民族地区的力度。一方面,国家通过“西部之光”①“西部之光”是中共中央组织部和中国科学院从1996年起联合实施的一项旨在为西部地区培养学术技术带头人和科技骨干人才培养计划。至2011年,该计划已累计投入2.3亿元,资助范围覆盖西部12个省区市,先后培养了3000余名高层次科技人才扎根西部。访问学者培养工作、博士服务团选派工作、西部地区管理人才创新培训工程、东部城市对口支持西部地区人才培训计划,以及边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划,在民族地区深入实施重点人才开发工程。另一方面,民族地区通过实施科技人才资源开发和使用的各类优惠政策,例如构建多元化的科技人才奖励融资机制,可以有效培养、吸引和更好地使用人才。

4.加强民族地区科技人力资源开发环境建设

加强民族地区科技人力资源开发,必须构建有利于优秀人才脱颖而出和人才成长创业的工作环境、和谐融洽的人际环境、民主宽松的学术环境和适宜创新的人文环境。民族地区要把科技人才队伍建设摆在突出位置,以培养、引进和用好高层次创新型科技人才为核心,创新人才培养机制[11]。一是建立健全政府宏观管理、市场有效配置、单位自主用人、人才自主择业的体制机制,深化国有企业和事业单位人事制度改革,创新人才管理体制和人才培养开发、评价发现、选拔任用、流动配置和激励保障机制,改进人才服务和管理方式,全面落实国家重大人才政策,实施重大人才工程。为改变科技人才学非所用和用非所学状况,应在合理开发使用现有人才的基础上,开辟一条引进人才与本地人才合作创新的绿色通道,特别是依托重大科技和建设项目、重点学科和科研基地建设,引进并培养一批各领域的领军人才。采取团队引进、核心人才带动引进、高技术项目开发引进等多种方式,建立符合优秀人员发展的引进机制。要加强中青年学术技术带头人、技术创新人才以及高等院校学科带头人的培养力度,积极推进创新团队建设,使大批创新型科技人才能够脱颖而出。

5.充分发挥教育在科技人力资源建设中的作用

加强民族地区科技人力资源建设,要充分发挥教育在科技人才开发中的重要作用,将科技创新与人才培养有机地结合起来,建立适应民族地区经济、科技与社会发展需要的教育体系和人才培养模式。要鼓励高等院校与科研院所合作培养创新型人才,根据国家和民族地区科技发展战略及市场对创新人才的需求,及时调整专业结构,设置交叉学科和新兴学科,优化学科专业、类型、层次结构和区域布局,把提高人才培养质量放在首位,建立社会参与的人才培养质量评价机制,全面推进素质教育。要进一步加强民族地区职业教育、继续教育与技术培训,构建网络化、开放式、自主性的终身教育体系,培养各类实用技术专业人才。通过大力发展现代远程教育,发展各类专业化的培训机构,使民族地区的人才培养结构与经济社会发展需求相适应。

[1]张钦.新疆科技人力资源开发刍议[J].合作经济与科技,2009(6):41-42.

[2]卜鸥.中国31省市科技人力资源的层次聚类分析[J].重庆师范大学学报,2009(5):97-102.

[3]科学技术部发展计划司.2008年我国科技人力资源发展状况分析[Z].科技统计报告,2009-12-30.

[4]国家科技部.中国科学技术发展报告[M].北京:科技文献出版社,2010:43.

[5]国家统计局,科学技术部.中国科技统计年鉴2009[M].北京:中国统计出版社,2009:08.

[6]内蒙古统计局.内蒙古统计年鉴2010[M].北京:中国统计出版社,2011:462.

[7]全国科技进步统计监测及综合评价课题组.全国科技进步统计监测报告(2005)[R].29.

[8]吴思震.中国西南边疆少数民族教育问题与发展对策[J].民族论坛,2006(10).48-50.

[9]张泽伟.西藏人均受教育年限达到6.3年[EB/OL].

[2008-12-16]http://news.xinhuanet.com/newscenter/ 2008-12/16/content_10512724.htm.

[10]唐蓉华.高层次创新型科技人才队伍建设[J].科技广场,2009(6):177-179.

[11]张瑾燕.民族地区科技进步与创新的制约因素和对策研究[J].大连民族学院学报,2011(6):557-561.

(责任编辑 董邦国)

Development of Sci-tech Human Resources in Minority Regions and Construction of Talent Team

ZHANG Jin-yana,YUN Jianb,WANG Shao-junc

(a.Editorial Department;b.School of Computer Science&Engneering;c.College of Mathematics and Physics,Dalian Nationalities University,Dalian Liaoning 116605,China)

The improvement of scientific and technological development depends on talents.Compared with the average increase of sci-tech talents in the whole country,the total number of sci-tech talents in minority regions is small.Besides,sci-tech talents in minority regions are small in scale and not well-distributed.Based on the analysis of the current development of sci-tech human resources in minority regions,this paper offers strategies for quickening the construction of sci-tech talent teams in minority regions.

minority regions;sci-tech human resources;construction of talent team;strategy

book=4,ebook=5

C95-05∶C962

A

1009-315X(2012)04-0308-06

2012-01-21;最后

2012-04-05

教育部人文社会科学规划基金资助项目(09YJA850002);国家软科学计划资助项目(2009GXQ6B146);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DC110212)。

张瑾燕(1956-),女,河北石家庄人,高级编辑,主要从事科技政策、新闻理论与实践研究。