地方高等财经院校人才培养模式创新探索

2012-07-17王书华杨有振

王书华 ,杨有振 ,卫 博

(1.山西财经大学财政金融学院,山西太原030006;2.北京大学经济学院,北京100871;3.山西财经大学教务处,山西太原030006)

一、引言

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(2010~2020年)提出:“深化教育体制改革,关键是更新教育观念,核心是改革人才培养体制,目的是提高人才培养水平。”《山西省中长期教育改革和发展规划纲要》(2010~2020年)明确提出,教育体制改革的“核心是改革人才培养模式。要树立科学的人才观,创新培养质量,逐步形成体系开放、机制灵活、渠道互通、选择多样的人才培养体制,……探索高等学校拔尖学生培养模式”。在这些指导原则下,如何深化人才培养模式改革,成为地方高等院校人才培养进一步改革的重要方向。

高等院校应“遵循教育规律和人才成长规律,深化教育教学改革,创新教育教学方法,探索多种培养方式,形成各类人才辈出、拔尖创新人才不断涌现的局面”。人才培养是大学的核心功能之一,人才培养目标在一个学校的育人工作中始终处于统领地位,其目标定位、核心内涵由众多因素的综合作用而决定。高等院校秉持的教育理念、社会发展对人才的需求、大学与外部社会环境的关系、大学教育在社会中的地位和作用等,都对人才培养具有直接或间接的影响。培养什么样的人才、如何培养、培养的人才对社会的适应性如何,既是高等院校教育的主旨,也是社会关注的焦点所在。高校毕业生在就业适应性方面显示出的不足,引发了社会各界对高等院校人才培养模式的质疑与思索。对高等学校毕业生就业率的调查(图1)反映了社会公众对高等院校人才培养模式的困惑:在失业率的数据面前,高等院校培养的人才离社会需要还有多远?

图1 高等学校费用支出、就业及社会满意度调查①

地方高等财经院校作为我国社会经济管理人才培养的重要组成部分,在多年的教育教学实践过程中培养了大批高素质的财经类人才,逐步形成了适应各自历史人文底蕴的高素质专门人才培养模式。在新的社会经济变革过程中,地方高等财经院校正处于向教学研究型大学转变的关键时期,既有的人才培养模式随着学校教学、科研的转型急需进一步完善。基于服务地方经济发展的基本地位,创新人才培养,突出学校特色与优势,实现国家中长期规划对拔尖创新人才的目标要求,将高素质专门人才培养模式与拔尖创新人才培养模式相结合,是地方高等财经院校人才培养模式改革的首要任务。

二、国外高等院校人才培养模式研究现状

(一)在人才培养目标上,国外高等院校突出能力素质的培养目标

国外高等院校对人才的培养并不存在所谓的“模式”问题,一般笼统地概括为“教育”(英语为education,德语为 Bildung 或 Ausbildung,法语为 l’éducation)。Kenneth G.Ryder和 James W.Wilson(1946)曾提出一种合作教育模式,认为这是将理论学习与真实工作实践相结合,使课堂教学更加有效的一种模式。

在人才培养目标上,国外高等院校的目标确定更为细化,更强调能力素质的培养。例如,哈佛大学以培养全面发展、有教养的人为目标,强调培养的人才是在感情和智力方面全面发展,具有独立思考能力、分析能力、批评能力和解决问题能力的人才;麻省理工学院坚持博学与专精并取、教学与实验并重,培养学生能够面对社会挑战的能力,鼓励学生充分利用在校的机会,成为创造性的智力领袖和问题解决者;牛津大学和剑桥大学在学生一入学时即实行导师制,对学生进行专门的专业学习辅导,强调学生独立从事科学研究的基本能力;伦敦经济学院要求学校为每个学生提供从世界视角学习社会科学的计划,强调学生对社会、政治、经济问题的独立思考能力。

在创新人才的培养上,国外通常强调人的个性的全面发展,同时突出创新意识、创新能力的培养目标。Guilford(1978)总结了创造性的人的人格特点,明确了人格、性格和能力在人才培养方面的内涵。国外一些顶尖高等院校在探索创新人才培养的同时,强调创新人才培养过程中基本素质的积累。麻省理工学院提出,要培养创新人才创造性地发现问题和解决问题的能力,首先必须给学生打下牢固的科学、技术和人文知识基础。德国大学在人才培养上更加注重完善学生的人格,培养学生的创造性、主动性,注重培养全面发展的学术人才与高级专门人才。随着欧洲高等教育一体化的“博洛尼亚进程”的加快,法国、德国、意大利和英国等欧盟国家都调整了高等学校的教育计划,人才培养目标、方案均有了一定的变革,将纯学术研究、学术自由、教学与科研相统一的培养环境逐步融入绩效、实用的现代精神,人才培养目标也更加多样化,既有适应“职场”需求的应用型人才培养方案,也强调以竞争为导向的创新型人才培养模式;既培养少数学术精英,又要将大部分学生打造成具有较强就业能力的应用型人才,为社会经济发展服务。

国外高等院校的人才培养目标虽然表述各异,但都突出了人才的能力素质要素,即强调以能力素质来衡量高等院校人才培养的质量。英国劳工部把人才的普通能力定义为处理资源、人际关系、信息,系统看待事物、运用技术的能力,而将人才的核心能力界定为对职业和社会的了解、有效交易、计算能力、处理人际关系的能力、解决问题及对改革的积极态度等。20世纪80年代以后,美国开始强化、普及高等技术教育,注重培养受教育者在工作中的适应能力。Marshall和Tucker将这些能力概括为抽象思维的能力、解决真实世界问题的能力、口头与书面交流的能力以及与人合作的能力。

表1 美国高等教育技能委员会界定的能力素质

(二)在人才培养上,国外高等院校均制定了层次分明的培养计划

为了实现既定的人才培养目标,国外高等院校均制定了详细的培养计划,以保证目标的实现。以课程计划为例,美国学士学位选修课程的比例较大,如麻省理工学院、哈佛大学选修课程的学分均占总学分的50%左右,种类众多的选修课计划对培养学生的综合人文素质具有重要影响。

总之,国外高等院校的人才培养目标呈现多样化的特征,制定了详细的计划,对于不同类型的人才培养,方案、标准层次分明(见图2)。

图2 国外高校人才培养模式

三、国内高等院校人才培养模式的现状与问题

(一)在人才培养目标上,国内高等院校的高素质专门人才培养模式正日趋统一,但拔尖创新人才的培养尚处于探索阶段

朱晟利(2005)认为,人才培养应包括培育者、培养措施和培养对象三个要素,具体到高等院校的人才培养上,即是学校内的人才培养者采取某种措施,使人才培养对象身心发生合乎目的的变化的活动,其可以通俗地表述为“培养谁、由谁来培养、培养什么、为什么培养、怎么培养”等一系列问题。对于什么是人才培养模式,教育部《关于深化教学改革,培养21世纪需要的高质量人才的意见》(1998)明确指出,人才培养模式是学校为学生构建的知识、能力、素质结构,以及实现这种结构的方式,它从根本上规定了人才特征并集中体现了教育思想和教育观念。周远清(2008)认为,人才培养模式实际上就是人才的培养目标、培养规格和基本培养方式。龚怡祖(1998)认为,培养模式一般包括专业设置模式、课程体系状态、知识发展方式、教学计划模式、教学组织形式、非教学或教学培养形式、淘汰模式等。

对于人才培养目标,国内高等院校的表述不一。北京大学人才培养的总体目标是,为国家和民族培养具有国际视野、在各行业起引领作用、具有创新精神和实践能力的高素质人才。南京大学的人才培养目标是,要培养适应时代发展特征,引领社会主义经济、科技、社会、文化建设和发展需要的具有创新精神、实践能力和国际视野的各行各业未来领军人才。上海财经大学本科主要培养有理想、有道德、有文化、有纪律,德、智、体、美全面发展,适应社会主义市场经济发展和现代化建设需要,基础扎实、知识面宽、能力强、素质高的“复合型、外向型、创新型”的经济、管理、法律、人文、理学、工学等领域高质量的专门人才。西南财经大学本科主要培养思想品德优良的高素质创新型应用性人才。

教育部高等教育司在考察了国内188所高等院校经济学、工商管理专业的人才培养目标后,划分出“通才”、“高级专门人才”、“专门人才”、“复合型人才”和“应用型人才”。但培养目标未给出明确的解释和说明(图3)。

图3 国内188所高等院校人才培养目标及教师和学生的认可度

对于拔尖创新人才的培养,国内高等院校并未设置具体、明确的培养目标,而是将之置于传统的高素质应用型人才培养目标之下,在课程设置上体现其区别,如江西师范大学的“拔尖创新人才实验班”、广西大学的“建设人才培养模式创新试验区”、桂林电子科技大学的“大学生创新实践基地”等,拔尖创新人才的培养目标、培养方案、人才质量评价标准等都处于摸索阶段。

(二)在人才培养方式上,国内高等院校在高素质人才培养方面基本相同,但在拔尖创新人才培养方面差异较大

国内高等院校对于“通才”、“高级专门人才”、“专门人才”、“复合型人才”和“应用型人才”的培养目标究竟是什么以及如何进行指标量化尚未有定式,课程体系的设置与社会需求、学生的目标要求均有一定的差距,同时也与国外高等院校所强调的能力素质目标相差较多。国内经济学专业的课程体系设置尽管强化了对专业能力素质的培养,但忽视了对人文素质、综合能力素质等的培育。

针对不同的培养目标,国内高等院校制定了不同的培养方案。以课程计划为例,经济学专业的课程设置可以分成三大模块:公共基础课程(通识课程)、学科基础课程、专业课程。相对于国外高等院校经济学专业的课程设置而言,国内的经济学选修课程所占比例明显偏少。

在人才培养质量的标准上,国内高等院校尚没有统一、明确的质量标准,多以完成课程成绩、毕业论文成绩等作为评判学生是否完成人才培养过程的标准,但对于培养过程完成后的人才培养质量缺乏明确的评价体系(图4)。

图4 国内高等财经院校人才培养模式

总之,从国内外高等院校对人才培养模式的研究中不难发现,国内外高等院校在人才培养目标、方案设计、课程体系、质量评价上均存在一定的差异。在高等财经院校人才培养模式方面,急需解决几个问题:一是新规划文件的出台,对人才培养提出了更高的要求,高等财经院校如何定位不同层次人才的培养目标?高素质专门人才与拔尖创新人才在目标定位上如何区分?目标如何随社会经济环境进行动态调整?二是在不同层次的目标框架下,如何设计培养方案?三是如何对培养过程进行有效监督?如何对培养质量进行有效的评价?

四、地方高等财经院校要坚持高素质专门人才与拔尖创新人才相结合的动态培养模式

根据教育部《关于深化教育改革,培养适应21世纪需要的高质量人才的意见》的要求,人才培养模式是学校为学生构建的知识、能力、素质结构以及实现这种结构的方式,它从根本上规定了人才特征并集中体现了教育思想和教育观念。因此,人才培养模式包括培养目标(培养什么样的人)、培养方式(怎样培养人,包括整体专业布局、教学计划,涉及课程体系、教学方法和手段、课内外培养内容)、培养质量评价等几个紧密联系的要素。地方高等财经院校应在既有人才培养的基础上,坚持高素质专门人才与拔尖创新人才培养相结合,从培养目标、培养方式、质量评价体系等环节,探索多样化的人才培养模式。

(一)高素质专门人才培养模式

高素质专门人才是教学科研型地方高等财经院校人才培养的主体,这类财经院校的基本定位是服务于地方经济,为地方经济发展培养高素质的财经人才。

1.人才培养目标。在人才培养目标上,既有的高素质专门人才培养模式旨在培养适应社会经济发展需要,专业基础雄厚、实践能力强、综合素质高、德智体美全面发展,具备解决实际问题能力,受到科学研究初步训练的高素质专门人才。按照《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020年)》对人才素质的要求,高素质专门人才的目标定位要做出相应调整。在高素质专门人才的培养目标定位上,要适应国家人才发展的需要和社会经济的要求,充分展现学校的特色与优势,并充分考虑学生的素质与意愿。

基于数据分析机理及各因素间的相互影响,地方高等财经院校的人才培养应建立一种动态的调整机制(图5),既实现学生的全面发展,又满足社会经济发展的要求。在机制调整过程中,应基于社会政策反馈数据、产学研合作教育反馈数据以及学生自身评价数据库数据,完善人才培养目标的动态调整机制。

图5 高素质专门人才培养目标动态调整机制

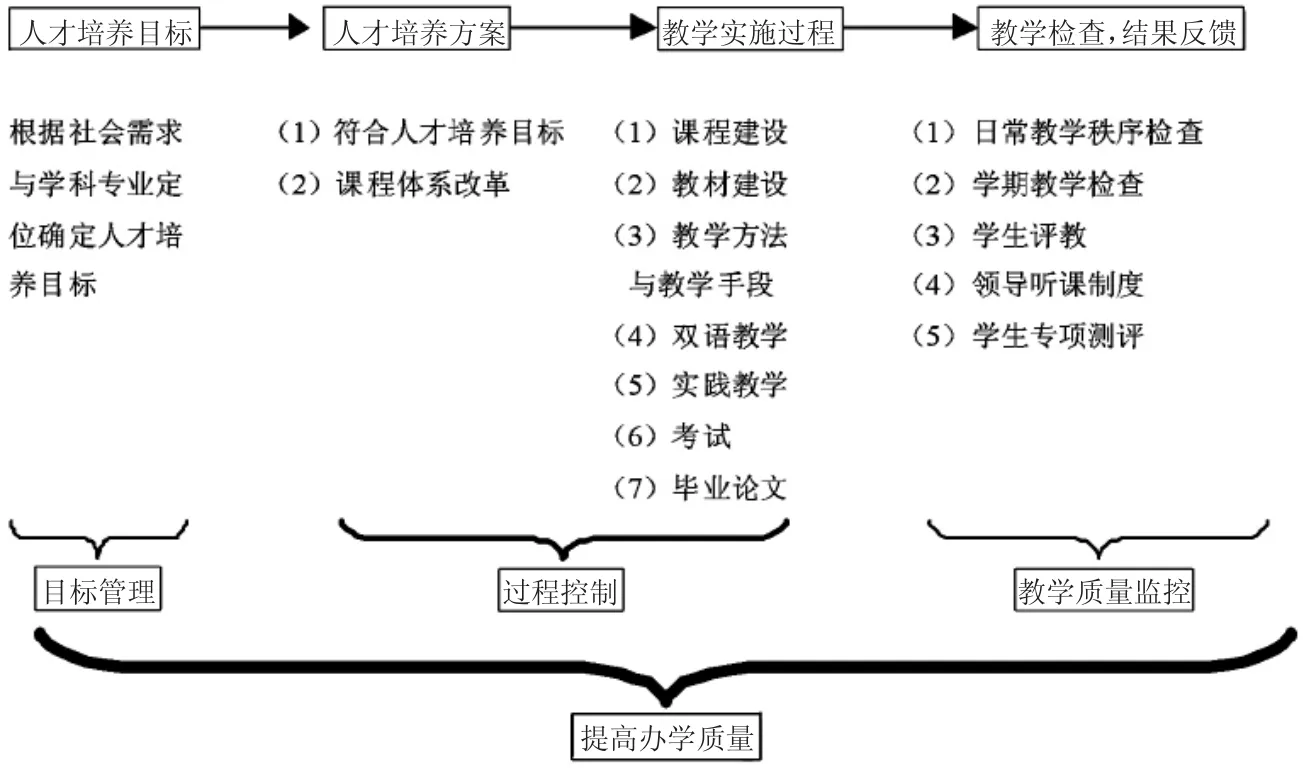

2.人才培养方式。在人才培养方式上,应围绕人才培养目标制定各专业的人才培养方案,在教学实施过程中,从课程建设、教材建设、教学方法与教学手段、双语教学、实践教学、考试和毕业论文七个环节进行过程控制,并通过教学检查和结果反馈对办学质量进行监控,形成完整的质量保障体系。整个培养过程的流程大致如下(图6):

图6 高素质专门人才的培养流程

地方高等财经院校的人才培养是以培养流程为主轴,跟踪整个人才培养的时间流程,统计培养过程中各环节的数据,从课程体系到产学研合作教育实践,以各环节的数据建设作为进一步调整培养方式、进行质量评价的依据。

3.人才培养质量评价。质量评价体系建设应成为地方高等财经院校人才培养模式的核心内容之一,根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(2010~2020年)的要求,“改革教育质量评价和人才评价制度,改进教育教学评价。根据培养目标和人才理念,建立科学、多样的评价标准。开展由政府、学校、社会各方面共同参与的教育质量评价活动”。

人才培养质量体系建设应贯穿三个环节:人才培养目标确定、人才培养过程、人才培养完成之后的调查反馈(图7)。

图7 人才培养质量评价体系建设

(二)拔尖创新人才培养模式

拔尖创新人才的培养体现了地方高等财经院校的办学特色和综合实力。不同于高素质专门人才的培养,拔尖创新人才的培养是基于创新精神和学术前沿探索的培养,是对创新意识和创造能力的培育。

1.拔尖创新培养目标。在人才培养目标上,地方高等财经院校对拔尖创新人才的培养定位是:为未来学术研究、科学探索而培养的具有卓越创造能力的拔尖人才(图8)。

图8 高素质专门人才与拔尖创新人才的培养目标差异

对于拔尖创新人才培养的目标,国内的实践在表述上虽然各不相同,但总体上差异不大。西南财经大学在创新性人才的培养上定位于培养基础宽厚、业务精湛、素质全面、富有创新意识和创造能力、具有远大抱负和人生理想、具备经济管理相关领域知识结构的复合型拔尖创新人才。江西财经大学以培育具有“信敏廉毅”素质的创业性人才为理念,强调学生的创新创业素质。广西大学以培养学生的应用能力、创新能力为核心,强调“学、研、产”一体化的培养模式。一些综合性大学集中了各学科创新人才的培养,成立了新型的创新人才培养学院,如北京大学的元培学院、武汉大学的WTO学院、华中科技大学的启明学院等,都是以新型学院的方式,注重学生的综合能力素质,培养未来学术研究、科研探索的领军人才。

与高素质专门人才培养目标动态调整机制的设定一样,拔尖创新人才培养目标也不是一成不变的,拔尖创新人才的培养本身就是一个不断探索、动态调整的过程。

2.拔尖创新人才的培养方式。在拔尖创新人才的培养方式上,国内高等院校大体上有两种模式,即实验班模式和新型学院模式(图9)。

图9 拔尖创新人才培养模式比较

实力较强的综合性大学大多采用新型学院的模式,如北京大学的元培学院就是这类模式的典型代表。“元培计划”是北京大学对本科人才培养模式的一种探索,即贯彻“加强基础、淡化专业、因材施教、分流培养”的原则,学生入学后不分专业,在低年级学习完全相同的通识课程和宽口径基础课程,而在高年级阶段,学生可以根据自己的兴趣,自由选择专业。在培养环节上,学院采取导师制,注重对学生科研能力的指导。2001~2010年,北京大学“元培计划”已招收十届学生,2009年元培学院也被教育部批准为首批“国家创新人才培养之改革计划实验区”。

地方高等院校大多采用了实验班模式,如西南财经大学的“光华创新人才实验班”。实验班不存在独立的新型学院,各实验班根据学科分属不同的学院,如金融学院的“光华创新人才金融与理财实验班”、统计学院的“光华创新人才金融统计与风险管理实验班”、工商管理学院的“光华创新人才金融服务与管理实验班”、信息学院的“光华创新人才金融智能与信息管理实验班”。这类实验班在培养环节上坚持小班教学、本硕连读机制,学生入学后在低年级学习相同的通识课程,从二年级开始选拔进入光华创新人才实验班。实验班在教学上注重对学生基础知识的培养,重视跨专业的培养方案,并为学生创造科研机会,培育其创新能力。

总之,在拔尖创新人才的培养方式上,地方高等财经院校应围绕拔尖创新人才培养方案,以教学科研实践为依托,结合自身实际,从教学计划、课程体系、实验教学、产学研合作等方面,建立教学质量动态调整数据库(图10)。

图10 人才培养模式创新改革的基本思路

3.人才培养质量评价。在人才培养质量评价体系上,应从质量评价标准、质量监控体系、质量保障等环节,建立数据信息反馈机制,构建对拔尖创新人才的质量评价系统。

总之,围绕高素质专门人才的培养以及拔尖创新人才的培养,地方高等财经院校应基于培养目标、培养方式、培养质量等环节,构建一个动态数据调整机制,以国家中长期教育发展规划为指导,坚持高素质专门人才与拔尖创新人才培养相结合,创新地方高等财经院校人才培养模式。

注释:

①高等学校生均事业性经费支出和高等院校毕业生就业情况1999、2003年的数据引自刘文《高等教育投资与毕业生供求研究》,中国经济出版社2006年出版;2006年的数据源自中国网:www.enorth.com.cn,2006-07-16;就业及社会满意度调查数据源自教育部高等教育司《普通高等学校本科人才培养现状调研报告》,中国人民大学出版社2005年出版。

[1]龚怡祖.略论大学培养模式[J].高等教育研究,1998(1):86-87.

[2]教育部高等教育司.普通高等学校经济学、工商管理类本科人才社会需求和培养现状调研报告[M].北京:中国人民大学出版社,2005.

[3]潘懋元.高等教育大众化的教育质量观[J].江苏高教,2000(1):6-10.

[4]王书华,杨有振,卫 博.课程设置、人才培养质量与产学研合作教育研究[J].高等财经教育研究,2011(4):1-8.

[5]杨有振,王书华,卫 博.高等学校教学质量的现状、影响因素与对策[J].高等财经教育研究,2012(1):1-8.

[6]杨有振,王书华,卫 博.高校人才培养目标与课程体系设置改革研究[J].山西财经大学学报:高等教育版,2010(4):10-15.

[7]周远清.开放是前提,改革是关键[J].中国高教研究,2008(11):1-2.

[8]朱晟利.论人才培养模式的概念及构成[J].当代教育论坛,2005(3):28-29.