个性化心理护理对初诊1型糖尿病患者治疗的影响

2012-06-30王秋萍

王秋萍

1型糖尿病主要发生于儿童及青少年[1],起病较急,多数患者常因感染、情绪激动或饮食不当而起病,起病后需要长期坚持治疗。治疗的长期性和复杂性会给患者造成巨大的心理压力。糖尿病患者会出现烦躁、抑郁等心理行为问题,这些都会对疾病的治疗产生负面效应。对此,护理上除了运用多种常规护理方法外,还要对患者实施个性化心理护理,使患者和家属对宣教内容易于接受,便于掌握,有利于提高护士的工作效率,加强患者和家属对糖尿病相关知识的掌握,以提高疗效及生活质量。我院对住院初诊1型糖尿病患者实施针对性心理护理后,取得了一定成效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 我院内分泌科1998年1月~2012年1月收治初诊1型糖尿病患者83例,均符合1999年世界卫生组织(WHO)糖尿病诊断标准[2],选择25岁以下患者50例,分为两组,每组各25例。将两组患者按性别、年龄、学历和患者家庭年收入进行单因素分析,结果见表1。可见两组的P值>0.05,差异无统计学意义,具有可比性。所有患者均使用相同的药物进行治疗。

1.2 心理护理方法 对照组患者实施传统常规护理,即由护士按常规对患者进行糖尿病知识和自护技能教育,同时发放健康教育手册;观察组在此基础上增加个性化的心理护理,具体措施如下。

1.2.1 开始阶段心理护理是关键 初诊患者早期,往往不能接受患病这一事实,持否认或怀疑的态度,怀疑医生诊断有误,否认自己患病,拒绝接受治疗,不注意饮食;或自认为得了糖尿病对身体无大影响,对疾病采取满不在乎的态度,导致病情进一步发展。这时护士要及时帮助患者改变错误的认知,接受现实,建立战胜疾病的信心和希望,耐心细致地介绍有关糖尿病的知识、高血糖的危害性和不及时治疗可能发生的并发症,帮助他们认识疾病的发生发展过程,加强他们对饮食及运动的重视程度,使其改变对疾病怀疑、拒绝治疗及满不在乎的心态。

1.2.2 治疗阶段心理护理是重点 患者一旦被确诊,将终身依赖外源胰岛素治疗,否则可能会导致危及生命的代谢紊乱。儿童和青少年处于求学、创业、恋爱的大好时光,他们得知没有根治的可能,常有一种愤怒的情感,加之必须终身控制饮食,更加重了此种心理。他们感到被剥夺了生活的权利与自由,对生活失去信心,情绪低落,整日沉浸在悲伤的情绪中,情感脆弱,对治疗采取消极的态度。对于此类患者护士要用亲切、诚恳的语言取得其信任,建立良好的医患关系,用宣泄法使积聚在患者内心的忧伤、委屈及怒气发泄掉,以升华法转移其矛盾心理,并且反复讲述糖尿病的治疗前景,如可以正常恋爱、结婚甚至生子,下一代几乎不受此类疾病的影响,促进患者积极主动地配合治疗。

1.2.3 稳定阶段心理护理是成败的关键 治疗稳定后,患者逐渐了解糖尿病是一种难以治愈的终身性疾病,可能出现多种并发症,因而在精神高度紧张下易产生焦虑、失眠、恐惧,担心会影响自己的将来,惧怕死亡等。这时护士要耐心倾听患者的主诉,进行心与心的交流,了解焦虑、恐惧产生的原因,利用语言技巧尽快安抚患者的情绪,给患者以支持、鼓励,适时进行糖尿病知识宣教,指导如何选择和控制食物,帮助患者制定生活作息表,积极进行体育锻炼,以转移其消极心境。指导患者进行自我调节,学会做情绪的主人,使患者正视自己的病情,正确对待生活,从而缓解心理障碍。

1.3 观察指标 出院后对50例患者和家属进行随访1~6个月,比较两组患者规律使用胰岛素、定期监测血糖、主动饮食控制以及适当运动的控制情况,同时通过评估生化检查结果与并发症的情况,以评估个性化心理护理后的效果。

1.4 统计学方法 应用SPSS 11.0软件进行统计学处理。计量资料用均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料用百分比表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

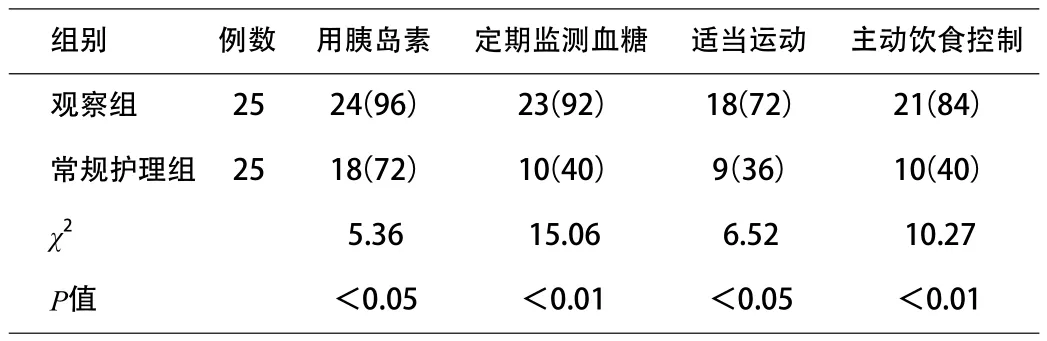

2.1 两组患者出院后规律使用胰岛素、定期监测血糖等项目的比较 见表2。

表2 两组患者出院后规律使用胰岛素、定期监测血糖等项目的比较[例(%)]

观察组较常规护理组规律使用胰岛素比较96%∶72%;定期监测血糖比较92%∶40%;主动饮食控制比较84%∶60%;适当运动比较72%∶36%,差异有统计学意义(P<0.05),可见,出院后自我护理能力和锻炼显著高于常规护理组。

2.2 两组患者治疗后空腹血糖、并发症项目比较 见表3。

表3 两组患者治疗后空腹血糖、并发症项目的比较[例(%)]

观察组空腹血糖为(4.7±0.5)mmol/L,对照组为(6.2±0.7)mmol/L;酮症酸中毒两组比较8%∶40%;低血糖两组比较16%∶44%,差异有统计学意义(P<0.05),生活质量得到提高。

3 讨论

对于初诊1型糖尿病患者,存在愤怒、焦虑、失眠、恐惧等心理问题,此时患者首先需要消除不良心理因素的影响。但在实际工作中医护人员往往忽视了患者的心理问题和心理需求,而直接向患者系统讲述糖尿病相关知识和示范相关自护技能。本研究中,采用常规方法对对照组患者实施护理时,尽管护理人员教育热情很高,但患者大多不配合,表现为不同程度抵触情绪,甚至拒绝接受。个性化心理护理是一种以患者为中心,对其生理、心理乃至社会各方面的因素进行评估,充分考虑患者的特点和需求,进行个性化、有针对性、有目标的互动式护理管理活动,能更好控制糖尿病的发展[3]。

对初诊1型糖尿病患者实行个性化心理护理,最后以消除患者的心理抵触因素、改变患者对疾病的认识程度、配合胰岛素治疗的态度、血糖控制水平等来评估个性化心理护理的效果。本研究结果显示,观察组患者出院后规律使用胰岛素、定期监测血糖、主动饮食控制及进行适当运动的比率均显著高于常规护理组,说明个性化心理护理对提高患者自我管理能力、血糖控制水平有明显帮助。治疗后观察组患者的血糖控制平稳比例高于对照组,观察组患者的酮症酸中毒及低血糖发生率显著低于对照组,说明个性化心理护理能显著提高患者的治疗效果。

综上所述,个性化心理护理对初诊1型糖尿病患者有效消除不良心理因素、提高患者治疗效果和生活质量等积极的意义。

[1]罗淑颖.儿童1型糖尿病采用“双C”疗法的效果分析[J].当代医学,2012,18(25):104-105.

[2]陆再英,钟南山.内科学[M].7版.北京:人民卫生出版社,2008:778.

[3]蒋琳,黄晓萍,陈慧,等.我国糖尿病教育模式的转向与多元化管理[J].中国糖尿病杂志,2010,18(7):551-553.