牙体粘结剂的发展和现状*

2012-05-30朱万春

朱万春,林 洋

(1.川北医学院口腔系;2.南充市第三人民医院口腔科,四川 南充 637000)

自从1955 年Buonocore[1]将酸蚀剂技术应用于牙体粘结开始,牙体粘结技术就不断取得巨大的进展。近年来,随着齿科金属材料用量的下降和病人审美要求的提高,树脂类充填修复材料大有取而代之的趋势,同时这也对粘结材料的性能提出了越来越高的要求。

过去50 年来粘结系统持续发展,其化学构成、机理、瓶装的数量、使用技术和效果都有了明显的变化,最早的牙体粘结剂只能将树脂粘结到牙釉质上,几乎无法粘结到牙本质。随后粘结剂的发展极大地改善了对牙本质的粘结强度和对牙本质间隙的封闭,同时更保持了对牙釉质的高强度粘结。牙体粘结剂的发展不断的满足着现代牙科医疗的高要求。

我们现在通常将齿科粘结剂归类为七代产品,尽管这样的归类对于复杂的粘系统而言过于简单,但这能让我们迅速了解每一代粘结剂的总体特点并选用合适的材料进行具体操作。根据粘结特性,我们也可以简单地将粘结剂分为全酸蚀技术和自酸蚀技术。下面分别综述各代粘结剂以及全酸蚀和自酸蚀技术粘结剂。

1 第一至七代粘结剂

1.1 第一至第四代粘结剂

1956年,Buonocore 发现含磷酸双甲基丙烯酸缩水甘油酯的树脂可以和酸蚀后的牙本质产生粘结[2],这种粘结是两种不同功能的带有钙离子的羟基磷灰石互相作用引起的,9 年后,Bowen[3]命名这种物质为NPG-GMA.NPG-GMA 是具双性基团的分子,就是说分子的一段与牙表面相连,另一端与复合树脂相连。但早期的粘结系统的强度只有(1 -3)MPa。

70 年代后期,第二代粘结剂产生了,在第二代粘结剂里添加了不含无机填料或少量无机填料的低粘度树脂,如双酚A 双甲基丙烯酸缩水甘油酯(bisphenol2A2glycidl2methacrylate,Bis-GMA)及其改性物以及甲基丙烯酸2β2 羟基乙酯(HEMA)等。使得第二代粘接剂的粘接效果比第一代粘接剂已经有了相当大的进步。

从80 年代产生的第三代粘结系统开始引入了牙本质酸蚀和可以渗透入牙本质小管的底漆以增强粘结强度[4]。酸蚀可以打开牙本质小管并增加其渗透性,含有亲水基团的底漆则可以渗透进玷污层,使其改性,并提高其对牙本质的粘结。

早期的粘结系统并不酸蚀牙本质,粘结剂是靠同玷污层产生粘结力,树脂渗入的深度常局限于玷污层,与玷污层下方的牙本质层无联系。因此,这类粘结剂的粘结力容易因玷污层的薄弱而发生破坏,使粘结性能受到影响。虽然一些第二代和第三代产品软化了玷污层,改变了树脂的渗透性,但是,总的说来这些系统对牙本质的粘结强度是很弱的(2MPa到6Mpa),会出现微渗漏而产生边缘染色[5]。

不过从90 年代初出现的第四代粘结剂就可以完全去除玷污层,穿透酸蚀的和软化的牙本质小管,形成胶原纤维和树脂的混合层。混合层的定义是“粘结剂渗入脱矿牙本质表面暴露的胶原网聚合在牙本质与树脂之间形成的铰链层”[6]。但是对牙本质过度的酸蚀引起了胶原纤维的塌陷,从而影响粘结性能以及产生术后敏感等一系列问题。这一代粘结剂的牙本质粘结强度范围从几到25MPa 左右,和早几代的产品相比显著的优点就是极大地减少了边缘微渗漏的情况。目前,第一代到第四代的产品在临床上的应用已较少。

1.2 第五代粘结剂

早期的粘结剂要求能够精确控制牙釉质和牙本质的酸蚀程度、牙本质的潮湿度,技术敏感性较高,且临床操作时要用到多个瓶子,步骤繁多,为了防止胶原纤维的塌陷,简化操作过程,缩短工作时间,口腔医生们开始寻求简化的粘结系统,在这一要求下诞生的第五代的粘结系统则更适合临床使用。

第五代粘结剂分为两类,一类将底胶和粘结树脂结合,称为“单瓶”粘结剂,另一类则称为自酸蚀底胶粘结系统。

“单瓶”粘结剂:它是为了方便临床应用,将底胶与粘结树脂中的化学成分混合在一起,用35% -37%磷酸同时酸蚀牙釉质和牙本质(全酸蚀湿粘结技术)(15 -20)秒后[7],使用混合物粘结。这个系统靠树脂突,粘性侧枝以及混合层对牙釉质和牙本质形成了机械锁结作用,显示了对牙釉质和牙本质的较高的粘结力[8,9]。

自酸蚀底胶粘结系统:它是Watanabe 和Nakabayashi[10]发明的一种自酸蚀的底胶,其原理是将20%phenyl-P 溶解在30%的HEMA 中,则可以同时粘结牙本质和牙釉质。自酸蚀粘结理论的核心就是将酸蚀和底胶处理合为一步,省略了单独的酸蚀步骤[11]。在对玷污层的处理上,它并不去除玷污层而只是将其改性。改性的玷污层、牙本质脱矿层和底涂剂共同形成混合层,从而达到粘结的目的。

这个系统对釉质的酸蚀能力要弱于磷酸凝胶[12],所以Toida[13]建议在粘结之前单独酸蚀以去除玷污层就可以获得更稳定持久的牙本质粘结效果。但是后来发现去除玷污层使牙本质小管暴露,会产生术后敏感等不良反应,现在已经不再提倡去除玷污层。

1.3 第六代粘结剂

在上世纪90 年代末和本世纪初出现的第六代粘结剂是将酸蚀和底漆合成为一体,取消了单独的酸蚀步骤,大大简化了操作步骤,但是与第七代粘结剂相比,大多数第六代产品仍为双组分,在使用前在调拌皿中混合或在挤出的过程通过螺旋调拌器混合并发生反应,产生粘结作用。

这一代粘结剂只用一种溶液对牙釉质和牙本质同时粘结,是真正的一步粘结系统,虽然这一代粘结剂产生的术后敏感机率比前几代的产品少,但对牙本质和牙釉质的粘结力却低于第四代和第五代产品[14]。

1.4 第七代粘结剂

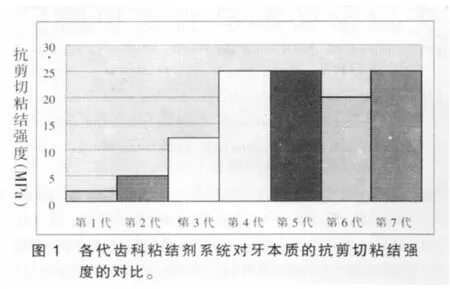

2002年后期出现的第七代粘结剂,是将酸蚀剂、底漆和粘结剂合成在一个瓶内,不必再进行额外混合和/或放置步骤,大大简化了操作步骤,同时减少了操作时间。而且第七代粘结剂可以形成特别薄且厚度均匀的膜,对于前牙的美齿修复有独特的优点。而第七代粘接剂对牙釉质和牙本质还有着高强度的粘结力,可以达到(20 -30)Mpa[15]。体外实验研究表明粘结度和颈缘封闭程度和第六代产品是一样的。图1 对各代粘结剂对牙本质的粘结力进行了比较。表1 为目前临床上常用的第五至第七代有代表性的产品。

表1 第五至第七代有代表性的产品

2 全酸蚀技术和自酸蚀技术

根据对牙本质表面的玷污层的处理方式的不同,牙本质粘结剂又可以分为全酸蚀粘结系统(total etch technique)和自酸蚀粘结系统(self etch technique)[16]。

前五代粘结剂为全酸蚀粘结系统,其主要特点是全酸蚀技术和牙本质湿粘结[17-19],1992 年,Kanca[6]提出“牙本质湿粘结”的理论,是指用磷酸同时酸蚀牙釉质和牙本质,但是为了防止胶原纤维塌陷,表面必须潮湿,即水分有助于保持胶原纤维网的膨松状态,使其中的微孔开放,有利于树脂的渗透。扫描电镜下显示,过度干燥的牙本质表面会出现胶原纤维网皱缩和坍塌,不利于粘结性树脂单体的渗透,因而不能实现粘结所需的微机械固位[20]。因此,存留的水量很关键,过度润湿[4]或干燥[21]均会引起粘结强度下降。但是,“潮湿的本质”在临床上很难定义,这也是全酸蚀粘结剂技术敏感性高的原因之一。

目前临床上常用的第六至第七代粘结剂属于自酸蚀粘结系统,因其有以下优点而受到基础研究者和临床医生的重视。①操作简便、省时,技术敏感性低。酸蚀和底漆步骤的结合可以缩短工作时间,不用冲洗掉酸性凝胶,消除胶原塌陷的风险。②降低术后敏感症状的发生。采用自酸蚀粘结技术,仅溶解玷污层并使其下方的牙体组织部分脱矿,残余的玷污层参与形成混合层,可封闭牙本质小管口,保护牙髓不受刺激[22]。大量研究表明,自酸蚀粘结剂导致的术后敏感程度明显轻于全酸蚀粘接剂,尤其在术后7 天内的反应[23,24]。

关于自酸蚀和全酸蚀粘结系统的粘结强度的强弱问题,有些研究表明两者之间没有区别[25],但有些研究表明自酸蚀粘结系统粘结强度比常规的粘结剂要稍低一些[14,26-28],但是无论哪种研究,都承认自酸蚀粘结系统的粘结强度完全可以满足临床使用的要求。

3 小 结

牙本质粘结剂经历了七代的变革,从全酸蚀技术到自酸蚀技术,从三步法到两步法再到一步法,预示着未来牙本质粘结剂的新产品开发将仍致力于简化操作步骤,降低技术敏感性以及缩短椅旁操作时间的方向[29]。虽然最近30 年粘结剂已经有了很大改进,但任然存在许多目前还无法解决的问题,所以没有哪一种粘结剂是十全十美的,只有根据临床的实际情况选择合适的粘结剂,才能尽可能的达到完美的修复效果,使病人对美的要求得到完美的实现!

[1] Buonocore MG.A simple method of increasing the adhesion of acrylic filling materials to enamel surfaces[J].J Dent Res,1955,34(6):849 -853

[2] Buonocore M,Wileman W,Brudevold F.A report on a resin composition capable of bonding to human dentin surfaces[J].J Dent Res,1956,35(6):846 -851

[3] Bowen RL.Adhesive bonding of various materials to hard tooth tissues II.Bonding to dentin promoted by a surface-active comonomer[J].J Dent Res,1965,44(5):895 -902

[4] Nakabayashi N,Pashley DH.Hybridization of dental hard tissues[M].Tokyo:Quintessence,1998.25 -27

[5] Tao L,Pashley DH,Boyd L.The effect of different types of smear layers on dentin and enamel bond strengths[J].Dent Mater,1988,4(4):208 -216

[6] Kanca J 3rd.Resin bonding to wet substrate.1.Bonding to dentin[J].Quintessence Int,1992,23(1):39 -41

[7] Ferrari M,Goracci G,Garcia-Godoy F.Bonding mechanism of three“one-bottle”systems to conditioned and unconditioned enamel and dentin[J].Am J Dent,1997,10(5):224 -230

[8] Tay FR,Gwinnett AJ,Wei SHY.Structural evidence of a sealed tissue interfacewith total etch wet bonding technique,in vivo[J].J Dent Res,1994,73(3):629 -636

[9] Mason PN,Calabrese M,Graif L.Modified extrusion shear bond strength of the new 3M adhesive (abstract 256)[J].J Dent Res,1998,77(5):1239

[10] Watanabe I,Nakabayashi N.Bonding durability of photocured Phenyl-P in TEGDMA to smear layer-retained bovine dentin[J].Quintessence Int,1993,24(5):335 -342

[11] Chigira H,Koike T,Hasegawa T,et al.Effect of the self etching dentin primers on the bonding efficacy of a dentin adhesive[J].Dent Mater J,1989,8(1):86 -92

[12] Ferrari M,Mannocci F,Vichi A,et al.Effect of two etching times on the sealing ability of Clearfil Liner Bond 2 in Class V restorations[J].Am J Dent,1997,10(2):66 -70

[13] Toida K,Watanabe A,Nakabayashi N.Effect of smear layer on bonding to dentin prepared with bur [J].J Jpn Dent Mater,1995,14(3):109 -116

[14] 王俊成,何惠明,赵信义,等.循环加载对三种牙本质粘结剂微拉伸粘结强度的影响[J].临床口腔医学杂志,2006,22(11):643 -645

[15] Dunn JR.iBond:the seventh-generation,one-bottle dental bonding agent[J].Compend Contin Educ Dent,2003,24(2 Suppl):14 -18

[16] Perdigao J.Dentin bonding as a function of dentin structure[J].Dent Clin North Am,2002,46(2):277 -301

[17] Kanca J.A method for bonding to tooth structure using phosphoric acid as a dentinenamel conditioner[J].Quintessence Int,1991,22(4):285 -290

[18] Gwinnett AJ.Quantitative contribution of resin infiltration/hybridization to dentinBonding[J].Am J Dent,1993,6(1):7 -9

[19] Han L,Okamoto A,Ishikawa K,et al.EPMA observation between dentin and resin interfaces.Part 1.Comparison of wet and dry technique after short-term stored in water[J].Dent Mater J,2003,22(2):115 -125

[20] Gwinnett AJ.Moist versus dry dentin:its effect on shear bond strength[J].Am J Dent,1992,5(2):127 -129

[21] Tay FR,Gwinnett AJ,Wei SH.The over wet phenomenon:an optical,micromorphological study of surface moisture in acid-conditioned,resin-dentin interface[J].Am J Dent,1996,9(1):43 -48

[22]Miller MB.Self -etching adhesives:solving the sensitivity conundrum[J].Pract Proced Aesther Dent,2002,14(5):406

[23] 师保江,徐爱凤,张 琛,等.自酸蚀和全酸蚀粘接系统对复合树脂修复术后敏感的影响[J].北京口腔医学,2006,14(2):135 -137

[24] 师保江,侯本祥.牙本质粘接剂与复合树脂修复术后牙敏感的关系[J].北京口腔医学,2006,14(1):75 -76

[25] 张 然,彭 彬.4 种粘结剂牙釉质剪切强度的实验研究[J].口腔医学,2011,31(2):108 -110

[26] Cehreli ZC,Kecik D,Kocadereli I.Effect of self-etching primer and adhesive formulations on the shear bond strength strenght of orthodontic brackets[J].Am J Orthod Dentofacial Orthop,2005,12(7):573 -579

[27]Meguro D,Hayakawa T,Saito K,et al.Effect of thermao cycling on shear bond strength with different type of self-etching primer for bonding orthodontic brackets using a MMA-based resin[J].Dent Mater J,2005,24(1):30 -35

[28] Weerasinghe DS,Nikaido T,Wettasinghe KA,et al.Micro-shear bond strength and morphological analysis of a self-etching primer adhesive system to fluorosed enamel[J].J Dent,2005,33(5):419 -426

[29] Tay FR,Pashley DH.Dental adhesives of the future[J].J Adhes Dent,2002,4(2):91 -103