“两型”社会建设中生态效率评价 及影响因素实证分析——以2006~2009年省级面板数据为例

2012-05-23李海东王善勇中国科学技术大学合肥230026

□李海东 王善勇 [中国科学技术大学 合肥 230026]

引言

随着中国经济的高速发展,资源、环境问题日益凸显,资源不足、环境恶化已成为中国经济社会进一步发展的障碍。面对日益严峻的资源、环境问题,中国共产党十六届五中全会提出要建设资源节约型、环境友好型社会(简称“两型”社会),“两型”社会建设的目标是提高资源利用效率,减少资源消耗和对环境的影响;统筹人与自然协调发展、和谐发展。其实质就是实现可持续发展。

加快中国经济增长方式由粗放型向集约型转变,发展循环经济,建设“两型”社会,是破解中国目前发展困境的重要途径。生态效率是衡量“两型”社会建设的重要尺度,是“两型”社会建设水平的量化指标,合理评价生态效率及分析影响生态效率的因素,对于提高“两型”社会建设水平具有重要的意义。

一、文献综述

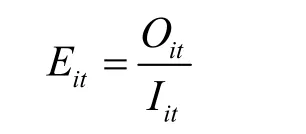

在中国,生态效率是一个舶来品。1992年世界可持续发展商业理事会(WBCSD)首次提出了生态效率( Eco- efficiency )概念[1~3],生态效率概念较为直观的表达式为:

建设“两型”社会,提高生态效率就应该从减少资源的消耗和对环境的影响、提高产品或服务的价值两方面采取措施。自从生态效率的科学概念提出后,国内外的学者对此进行了大量的研究[4~13]。

K.Charmondusit,K.Keartpakpraek 以泰国大弗工业村的石化和石油企业为研究对象,依据规模大小将其分为大型、中型和小型企业,通过研究发现,小型企业的生态效率最高,随着时间的推移生态效率呈递增的趋势[4];Per Mickwitz,Matti Melanen,Ulla Rosenstrom,Jyri Seppala以芬兰南部Kymen laakso地区为例,从资源环境、经济以及社会文化三个方面构建了区域生态效率评价指标体系[5];Raymond Cote,Aaron Booth,Bertha Louis以加拿大新斯科舍省中小企业为研究对象,开发了一种评价中小企业生态效率的新方法[6];G.Huppes,M.D.Davidson以荷兰石油天然气产业为例,为优化其环境投资效果开发了评价生态经济效率的量化方法[7]。

国内对生态效率的研究起步较晚,评价方法主要以数据包络分析(DEA)、层次分析法为主。田炯、王翠然、陆根法运用层次分析法确定权重,以无锡新区生态工业示范园区、苏州工业园区生态工业园和苏州高新区3个园区为例,对3个园区的循环经济发展水平进行定量的对比[8];杨斌基于DEA方法对中国2000~2006年区域生态效率进行测度和评价[9];张炳、毕军、黄和平运用DEA方法对杭州湾精细化工园区内企业的生态效率进行了评价[10];刘丙泉、李雷鸣、宋杰鲲运用DEA方法对中国2000~2009年区域生态效率展开评估,研究发现各区域生态效率同其经济发展水平密切相关[11]。

以上大部分学者的研究都是基于生态效率的表达式展开的,即:

大部分学者都认为产品或服务的价值应该用区域生产总值(GDP)来表示,但是随着资源的耗费、环境的恶化、污染的加剧,GDP仅仅衡量经济发展总量而没有考虑经济发展过程中对资源环境影响的弊端逐渐显现。在生态效率评价中,传统GDP已经不符合“两型”社会建设与可持续发展的要求,为此本文中对传统GDP进行了修正,考虑了资源、环境因素的影响,即在评价生态效率时将产品或服务的价值用绿色GDP指标表示[14~15]。

关于绿色GDP的核算全世界还没有一套公认的方法,中国政府于2006年首次发布了《中国绿色国民经济核算研究报告2004》,但报告的公布却备受争议,由于绿色GDP数据过于敏感,一些参与试点的省份也相继退出[16]。目前绿色GDP的核算还存在一定的困难和障碍。本文中,参照已有学者的研究成果[14~18],结合“两型”社会建设的目标,在考虑数据的可获得性以及合理性、准确性的前提下,对传统GDP 进行了修正和调整,用公式表示为:

绿色GDP=传统GDP-资源环境成本-资源能源耗费成本

其中资源环境成本可以认为是环境污染治理投资总额、排污费收入、三废综合利用产值的和;资源能源耗费成本为能源消耗量、电力消耗量与单位市场价格的乘积。

除了认为产品或服务的价值应该用区域生产总值(GDP)来表示外,目前对生态效率的研究还有以下3个特点:一是注重对生态效率概念的研究;二是研究的对象主要以行业、企业以及某一区域为主;三是没有进一步研究生态效率差异的影响因素。基于此,本文以中国30个省份(港澳台、西藏除外)为研究对象,测算各省份2006~2009年的生态效率值,评价各省份“两型”社会建设水平,并且进一步研究各省份生态效率差异的影响因素。

二、生态效率评价的实证研究

(一)构建生态效率评价模型

生态效率评价的思路就是考虑投入产出比,根据世界可持续发展商业理事会(WBCSD)提出的:

在本文中将生态效率定义为:

(i=1,2,3,…,30,共3 0省 份;t=2006,2007,2008,2009)

Eit表示t年第i个省份的生态效率值;Oit表示t年第i个省份的产出,用核算出的该省的绿色GDP表示;Iit表示t年第i个省份经济发展过程中对资源环境的影响。在刘丙泉、李雷鸣、宋杰鲲[11]以及郭莉、郭亚军[12]等人的研究基础上,兼顾数据的可获得性,本文认为对资源环境的影响的指标主要有:废水排放总量、废气排放总量、工业固体废弃物排放总量、单位地区生产总值能耗、单位地区生产总值电耗、单位工业增加值能耗,用公式表示为:

其中I1it、I2it、I3it、I4it、I5it、I6it表示t年第i个省份6项影响资源环境的指标,α1、α2、α3、α4、α5、α6为对应的权重。

权重确定的方法有定性的方法与定量的方法。定性方法如专家评分法、层次分析法等,这种方法确定权重取决于专家的主观判断,人为影响因素较大,计算结果不一定准确;定量方法主要有因子分析法、多目标规划法、变异系数法等,定量方法确定权重最大的优点是排除了人为因素的干扰,权重的确定更加客观。本文运用因子分析法确定各指标的权重,并利用SPSS17.0软件计算出各年各省份经济发展过程中对资源环境的影响值Iit。

(二)各省份生态效率评价

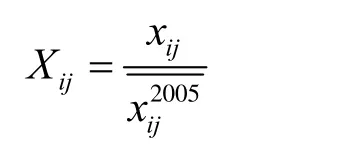

为了消除不同变量间数据的差异以及计量单位的影响,需要对数据进行无量纲标准化处理。以2005年各项数据的平均值为基准,若为正向指标则除以2005年对应各项指标数据的平均值,用公式表示为:

若为逆向指标则用2005年各项指标数据的平均值除以需要标准化的各项指标对应的数值,用公式表示为:

Xij为 标准化后的数据,xij为原始数据,为 2005年对应指标的平均值

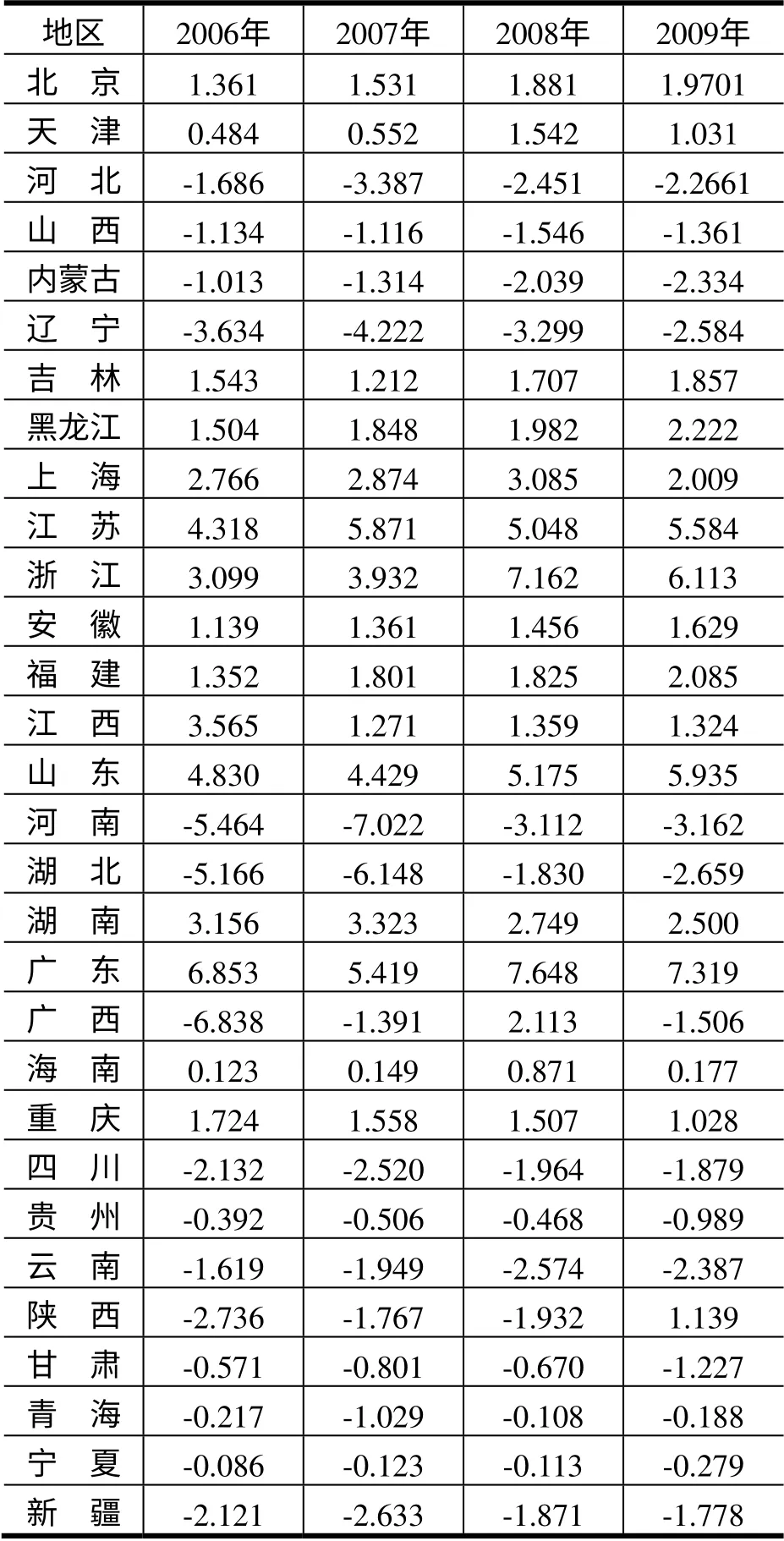

表1 2006~2009年中国30个省份生态效率评价值

表1中有部分省份的生态效率值为负值,表示其生态效率值低于全国平均水平;通过表1,可以得出以下结论:

1.2006~2009年间,各省份的生态效率值变化不大,但呈现出稳步上升的趋势。这说明各省份“两型”社会建设水平有所提高,在发展过程中已经意识到资源节约、环境保护的重要性,采取了适当的措施以走可持续发展之路。

2.各省份之间生态效率差异显著,呈现出明显的阶梯状。“两型”社会建设水平呈现出东高西低的特征,中西部地区将面临着发展经济与保护生态环境的双重压力。

3.同一地域之间生态效率不均衡。以中部6省为例,安徽、江西、湖南为传统的农业大省,工业发展水平相对较低,生态效率值较高;山西、河南、湖北由于重工业的比重较高,生态效率值较低。

三、生态效率差异的影响因素分析

(一)影响因素指标的选取

在“两型”社会建设中,各省份由于经济发展水平、产业结构以及资源利用效率不同,使得各省份的生态效率评价值差异很大。在郭莉、郭亚军[12]以及陈傲[13]等学者已有的研究基础上,本文从经济发展速度、产业结构、地区开放水平、科技水平、环境政策以及治污力度这6个纬度选取指标,作为影响生态效率的因素,构建如下模型:

(i=1,2,3,…,30,共3 0省 份;t=2006,2007,2008,2009)

上 式 中Eit为因变 量,β1、β2、β3、β4、β5、β6为待估参数,β0为截距项,uit是残差项。E为被解释变量,用计算出的生态效率评价值测量;GDPRate代表经济发展速度,用地区生产总值增长率表示;Structure代表产业结构,用第三产业产值占GDP的比重衡量;Open代表对外开放水平,用外商投资总额与GDP的比值测量;R&D代表科技活动水平,用R&D经费支出与GDP的比值测量;Policy表示环境政策,出于量化的目的,用地区排污费衡量;Investment表示治污力度,用环境污染治理投资总额测量。上述变量的数据均来自于《中国统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》;各类变量的测算中凡是涉及到美元统计口径的,均按当年的平均汇率换算为人民币。

(二)模型估计

面板数据模型分为混合模型、固定效应模型和随机效应模型3类,具体使用哪一种方法需要进行检验。本文采用F检验进行混合模型与个体固定效应模型的取舍,采用豪斯曼检验(H检验)进行个体固定效应与个体随机效应的取舍,运用Eviews6.0软件进行检验,结果如表2、表3所示:

表2 Hausman检验结果

表3 F检验结果

经检验F与H取值所对应的P值近似等于0,所以2类检验均应该拒绝原假设,建立个体固定效应模型。此外,面板数据还容易存在异方差和平稳性问题,在模型的设定中对各变量取对数在一定程度上可以减少数据的波动性,在估计方法上采用广义最小二乘法(Cross-section weights)可以减轻异方差带来的影响。运用Eviews6.0软件进行估计,回归结果如表4所示:

表4 生态效率与各影响因素估计结果

(三)实证结果分析

运用2006~2009年间的面板数据,分析了经济发展速度、产业结构、地区开放水平、科技水平、环境政策以及治污力度对生态效率的影响,通过分析可以得出以下结论:

1.经济发展速度与生态效率负相关,在1%的显著性水平上通过了检验。这一结论说明了并不是经济发展的速度越快越好,伴随着经济的高速发展也会带来诸多问题,如环境问题等;有些省份在经济发展过程中盲目追求GDP的高增长,走先污染后治理的老路,不符合“两型”社会建设的要求,给资源环境带来了严重的压力。

2.产业结构与生态效率正相关,在1%的显著性水平上通过了检验,调整、优化产业结构能够显著地提高区域生态效率。

3.地区开放水平与生态效率负相关,且没有通过10%的显著性检验。这说明地区开放程度对生态效率的改善没有显著的影响。

4.地区科技水平与生态效率正相关,在5%的显著性水平上通过了检验。地区科技水平用R&D经费支出与GDP的比值加以衡量,加大科技资金投入力度,可以显著提高生态效率。

5.环境政策与生态效率正相关,在1%的显著性水平上通过了检验。环境政策用征收的排污费加以衡量,排污费征收得越高、环境政策越严厉,对生态效率的促进作用就越大。

6.治污力度与生态效率正相关,在1%的显著性水平上通过了检验。治污力度用环境污染治理投资总额衡量,环境污染治理投资总额越大、治污力度越严格,就越能够改善生态效率水平。

四、政策建议

通过对以上各影响因素的分析,提出如下政策建议:

(一)转变经济发展方式、树立可持续发展理念

经济发展速度与生态效率负相关,为此需避免盲目追求经济发展的高速度,破除对GDP的盲目崇拜,树立可持续发展理念,实现经济由粗放型发展向集约型发展转变。

发达国家的发展经验以及中国的国情表明,中国不能走“先污染后治理”的老路,转变经济发展方式、走可持续发展的道路是中国目前的现实选择。在发展经济过程中必须重视资源、环境问题,实现经济、资源、环境三者之间的协调发展、可持续发展;注重对生态环境的保护,提高资源利用率,发展循环经济、低碳经济。

(二)调整产业结构

国民经济中各产业对经济发展的贡献程度不尽相同,因此对资源、环境的影响也不同。总体上讲第一产业、第三产业对资源、环境的影响程度较轻,第二产业对资源、环境的影响较大甚至存在破坏性的影响;产业结构演化的历程表明产业结构是由第一产业向第二产业再向第三产业逐次升级的过程。优化产业结构、促进产业结构优化升级,能够显著提高经济发展质量。

产业结构对生态效率的改善有着显著的积极影响,为此各地区应该结合自身的特色和优势,大力发展以现代服务业为代表的第三产业,发展战略型新兴产业;加大科技资金投入,提高研发能力,依靠科技进步,促进产业结构优化升级,降低第二产业比重,提高废弃物排放达标率,逐步减轻第二产业对资源、环境的负面影响。

(三)加大科技资金投入和科技人才培养

科学技术是第一生产力,科学技术对于经济的发展、社会进步的作用不言而喻。各级政府一方面要加大财政资金投入力度,加强政府的宏观调控和政策引导,充分发挥市场机制对资源配置的基础性作用[19];另一方面要积极引导社会资金投入,形成政府财政资金、企业内部研发资金以及社会资金相结合的科技资金投入模式。

重视科技人才的培养和科技成果的转化,把科技人才视为提高生态效率、促进经济发展的推动力,进一步完善人才流动机制、激励机制和竞争机制;提高科技成果转化率,促进科学技术转化为现实的生产力。

鼓励企业自身和社会机构、科研院所参与到研发活动中来,形成以政府为支撑、企业为主体、产学研相结合的技术创新体系,进一步提升科技进步对经济发展的带动作用,提高生态效率水平和经济发展质量。

(四)加强法律、法规建设

适当的环境规制可以促使企业提高研发力度,减少污染物的排放,提高经济发展的“两型”化水平[20],从而提高生态效率。现阶段我国的法律、法规还不太完善,约束企业行为主要靠行政强制手段,如强制关闭、转移一些高污染、高耗能的企业,对严重环境违规的企业进行高额的行政处罚等,这些措施在一定程度上可以约束企业行为,促进企业节能减排。

要使法律、法规发挥作用,还要辅之其他的措施如经济手段、社会舆论导向等。经济手段主要通过税收、价格机制等来影响企业行为,减少企业污染排放量;社会舆论主要是通过新闻媒体等媒介对严重污染、破坏环境的企业进行曝光,使其产生舆论压力,迫使企业采取相应的改进措施。

(五)加大环境污染治理力度

回归结果显示,环境污染治理能够显著改善生态效率,加大环境污染治理,对于提高生态效率具有重要影响。

环境污染的治理要充分发挥政府、企业以及社会三方面的力量。政府一方面应该利用财政资金建立一些污染处理设施,提高污染物排放达标率和综合利用率,促进循环经济的发展;另一方面也应该合理制定环境污染治理的计划或规划,为环境污染治理提供必要的资金支持[21]。企业应该采用精细化的生产方式,减少浪费、减少污染;要在企业内部建立污染物排放处理设施,加大污染物治理力度,从源头上提高废弃物排放达标率。社会公众的作用主要在于积极参加各种环境保护活动,形成绿色消费观,理解、支持政府为解决环境问题、加大环境污染治理所采取的一些非常手段和措施等。

(六)提高外资引进水平

引进外资曾是改革开放初期解决国内资金短缺的主要手段,外资对中国经济的发展起到了重要作用。现阶段引进的外资虽然总量上很大但是质量不高,引进的外资主要集中投资于能源、矿产等传统行业,投资于高新技术产业的很少;加之有些外资企业将国外落后产能转移至国内,这将会进一步影响生态效率,影响“两型”社会建设水平。

因此今后对于外资的引进应该设置明确的标准,包括环境标准和技术标准。对于可能造成环境问题的外资投资项目,应该禁止进入;对于能够显著促进技术进步、提高生态效率的外资投资项目应准予进入,进一步提高引进外资的水平。

[1]World Business Council for Sustainable Development.United Nations Environment Program.Eco-efficiency and cleaner production:charting the course to sustainability [M].Geneva:WBCSD,1998:3- 4.

[2]World Business Council for Sustainable Development.Measuring eco-efficiency:a guide to reporting company performance [M].Geneva:WBCSD,2000:22-23.

[3]KOBAYASHI Y,KOBAYASHI H,HONGU A.A practical method for quantifying eco-efficiency using eco-design support tools [J].Journal of Industrial Ecology,2005,9(4):131-144.

[4]CHARMAONDUSIT K,KEARTPAKERAEK K.Eco-efficiency evaluation of the petroleum and petrochemical group in the map Ta Phut Industrial Estate,Thailand [J].Journal of Cleaner Production,2011,19(5):241-252.

[5]MICKWITZ P,MELANEN M,ROSENSTROM U.Regional eco-efficiency indicators——a participatory approach[J].Journal of Cleaner Production,2006,14(7):1603-1611.

[6]COTE R,BOOTH A,LOUIS B.Eco-efficiency and SMEs in Nova Scotia,Canada[J].Journal of Cleaner Production,2006,14(7):542-550.

[7]HUPPES G,DAVIDSON M D,KUYPER J.Eco-efficient environmental policy in oil and gas production in The Netherlands [J].Ecological Economies,2007,(61):43-51.

[8]田炯,王翠然,陆根法.层次分析法在生态效率评价中的应用研究[J].环境保护科学,2009,2(1):118-120.

[9]杨斌.2000~2006年中国区域生态效率研究——基于DEA 方法的实证分析[J].经济地理,2009,7(7):1197-1202.

[10]张炳,毕军,黄和平.基于DEA的企业生态效率评价:以杭州湾精细化工园区企业为例[J].系统工程理论与实践,2008,4(2):159-166.

[11]刘丙泉,李雷鸣,宋杰鲲.中国区域生态效率测度与差异性分析[J].技术经济与管理研究,2011,10(5):3-6.

[12]郭莉,郭亚军.区域生态经济评价模型及实证研究[J].技术经济,2006,8(8):124-128.

[13]陈傲.中国区域生态效率评价及影响因素实证分析[J].中国管理科学,2008,10(5):566-570.

[14]张婧婧,宋胜帮.浅议绿色GDP与可持续发展[J].资源环境与发展,2009,3(3):47-49.

[15]蔡婧,黄继山.绿色GDP核算体系研究[J].经济研究,2011,2(2):63.

[16]彭涛,吴文良.绿色GDP 核算——低碳发展背景下的再研究与再讨论[J].中国人口、资源与环境,2010,12(6):81-86.

[17]朱纪红.绿色GDP 核算内容及方法研究[J].经济研究导刊,2010,1(1):105-107.

[18]雷明.1995年中国环境经济综合核算矩阵及绿色GDP 估计[J].系统工程理论与实践,2000,11(11):1-9.

[19]李强,聂锐.环境规制与区域技术创新——基于中国省际面板数据的实证分析[J].中南财经政法大学学报,2009,4(4):18-22.

[20]贾瑞跃,赵定涛,黄细兵.环境规制在我国两型社会建设中作用的实证研究[J].中国科技论坛,2011,8(8):86-91.

[21]董小林,周晶,杨建军.区域环境污染治理投资结构分析[J].西北大学学报(自然科学版),2008,4(2):295-299.