突发公共事件对个体、群体及公众心理 影响的作用和传播机制研究

2012-05-23东北石油大学秦皇岛分校秦皇岛066004

□逯 野 [东北石油大学秦皇岛分校 秦皇岛 066004]

□杨春江 [燕山大学 秦皇岛 066004]

引言

近年来,频繁发生的自然灾害(如,汶川地震、舟曲山洪泥石流等)和突发性群体事件(如,镇海PX事件、启东事件等),不仅给所属区域造成了严重的经济和财产损失,而且给相关群众,乃至更大范围的人们,造成了巨大的精神损失。根据人均GDP处于1000~3000美元之间便处于公共事件高发期的国家经验,结合上述实际,已说明经济转型背景下的中国,已进入突发事件的高发期[1]。因此,今后相当长的一段时期内,对应急事件的研究和探讨将成为我国学术界、政府部门和社会所关注的重点和热点。然而,回顾国内的以往研究我们发现,大多文献将关注点置于对受灾群体的财产和生命损失、病理变化、生理创伤和身体康复方面,相对忽视了灾害和公共事件对受影响者心理和精神层面造成的更为长期和隐性的创伤。正是基于此,本研究拟在明晰突发公共事件概念的基础上,从分析其对个体心理创伤影响机制入手,上升到群体层面,再到公众层面。推演其对受害个体、相关群体和公众的负面影响,及事件信息在公众内的传播机制。并就如何从前期预警和期间干预等方面,对创伤群体实施救助的关键问题进行了详细的讨论。

一、突发公共事件的概念与特点

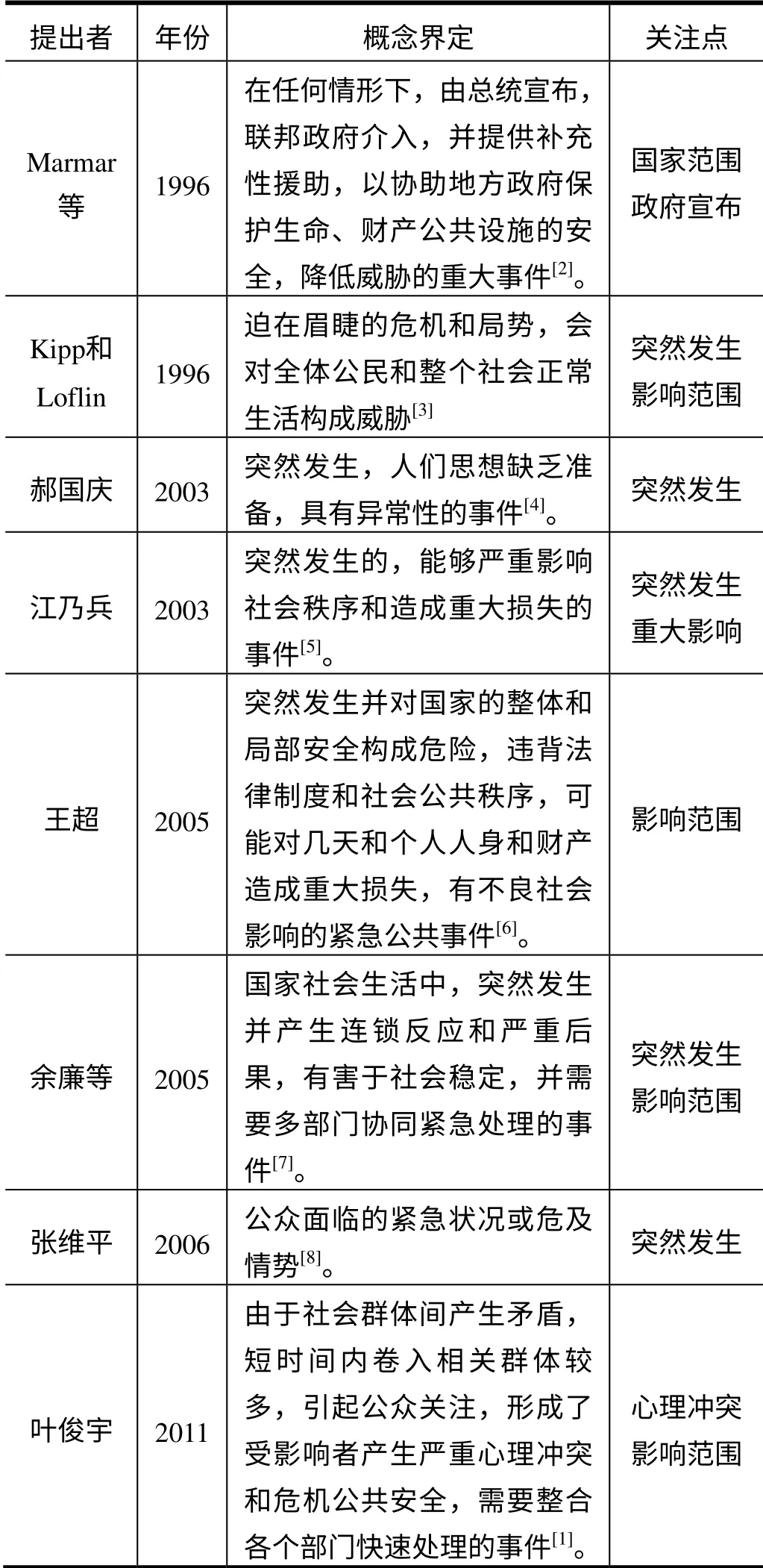

虽然,突发事件的研究在我国已有十几个年头,但是对突发公共事件的概念仍就莫衷一是。各位学者根据自己的研究重点对其做了不同侧重的定义,本研究出于厘定关系,理清范畴的目的,首先系统总结了以往的文献,并对各概念加以归纳和分析,详见表1。基于这些定义,从本文的目的出发,我们认为突发公共事件是经长期积累的社会矛盾和自然力量,以不可预测的方式发生和发展,对整个社会系统的生命、财产和秩序等产生深远影响的异常性事件。

根据总结上述定义,我们认为突发公共事件具有如下显著特点:

其一,积累性,即公共事件发生前期都有一个矛盾积累和激化的过程;

其二,急剧性,即其相关信息的传播速度十分迅速,尤其是在广播、电视和网络普及的今天,短时间事件信息就会得到广泛传播;

表1 突发公共事件的已有定义及特点

其三,不确定性,在信息获取不充分的情况下,群众对事件的认识往往是片面、模糊和不确定的;

其四,扩散性,借助各种网络媒体,事件信息可以向周围广泛传播;

其五,严重性,即随着信息的不断散播,事件本身的某些细节会不断地被人为放大,使之“言过其实”。

鉴于突发公共事件的上述特性,如果处理不当将会产生严重的社会扰动和紊乱,造成不良的社会影响。其中,不仅包括对生命和财产的物理影响,而且包括对受众群体的心理和价值观,乃至整个社会的政治、经济和文化气氛产生长期的、难以估量的社会影响[9]。因此,研究突发事件对受众个体、群体和公众心理的长期影响,掌握其作用机制,对当前的应急管理研究就显得尤为重要了。

二、突发公共事件对个体心理创伤的作用机制

创伤心理是由于各种的灾难和社会事件给受众所造成的强烈的情感失控反应和心理伤害。在突发事件发生后,受众心理承受力超过极限的刺激,心理反应过于强烈,便可能造成创伤心理。创伤心理对个体的影响不仅严重而且长期,有研究显示,在灾难事件之后的一个月内,个体会保持高度的警觉,产生强烈的恐惧和表现出持续的焦虑。在受灾初期个体会花费较多的时间和精力用于发现和寻找环境中的不确定因素,长期处于敏感和紧张状态,心情压抑,易怒,对相关事件也可能反应过度。当然,灾难后的心理应急反应是适应性的。但是,如果经历者在其后的稳定环境下,长期保持警觉,就会干扰到个体的正常家庭和社会生活,使人产生衰竭,心态不平衡,甚至健康受损。

公共事件可能在三个层面上对个体产生影响:其一,在认知层面,会产生否认、不幸感和无助感等;其二,在情绪层面,会产生悲观、紧张、恐惧和焦虑等;其三,在意志层面,会产生注意力涣散、逃避、过度依赖他人等。那么人们为什么会对突发公共事件产生如此强烈和深刻的多层次体验呢?

Reiner[10]和Yuan[11]的两项研究从受众对情绪的负性加工偏向和效价强度的角度讨论了灾难中个体的情绪体验的机制。人们在对公共事件的表征处理过程中,不仅对负向信息表现的较为敏感,而且会因信息的效价存在差异。信息的负性越强,效价越高,个体情绪的体验就越为强烈。另外,公共事件的负向刺激不仅能影响个体的情绪,而且能够引起个体的情绪记忆,因此,公共事件的心理影响不仅激烈而且长久。以至于,危难已过,伤痛犹存。Keith和Elizabeth[12]以218位学生为样本,就“刺激-情绪-记忆”进行实验。实验中以情绪性图片为刺激物(以往常用文字描述为刺激物),发现图片较文字更难被忘却。他们认为,人们忘却一件事的前提是在情感上隔离与此事有关的信息。然而,情绪因素会破坏人们的这个隔离过程。突发性公共事件往往引起人们强烈的情感刺激和情绪波动,使事件与情绪紧密相连。这些伴随事件的情绪反应会阻碍人们忘却创伤事件和痛苦体验。

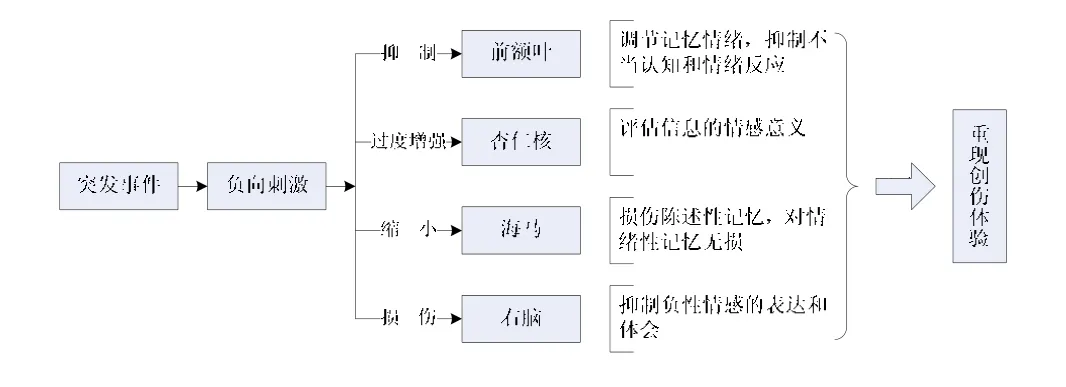

对于创伤记忆的机制,神经解剖学的观点认为,在应激条件下,人们中枢神经系统有可能产生结构可塑性的变化。这种变化会影响到应激反应的强弱和持续时间的长短。同时,个体特征(如,易感素质)也会对这一过程起到调节作用。对于高易感个体,在面对突发事件时,产生的强烈心理应激反应更可能引起大脑对应区域结构可塑性的变化。有研究显示,创伤后引起的恐惧性记忆、高唤醒症等应激障碍与大脑杏仁核、内侧前额叶皮层和海马等脑区密切相关。刘宏艳等研究显示,前额叶功能减弱以及杏仁核活性增强,可能构成对突发公共事件具有敏感反应的生理基础。Asaf等研究显示,杏仁核与个体情绪密切相关,并且对突发事件的精神创伤的记忆作用显著[13]。Elzinga 和Bremner研究发现创伤心理与海马脑区存在关联,海马具有体会记忆、存储、重组和提取相关的陈述性记忆的功能。另外,李凌江和陈树林的研究显示,强烈的心理伤害更可能导致大脑右侧半球的损伤,因为,右半脑主要负责评估负性情感信息,协调自主神经系统和激素对事件刺激的反应,并且对负性情绪的认知和表达有重要作用。

图1 突发公共事件对个体心理的作用机制

上述研究表明,突发事件引起的心理创伤与不同脑区功能活动失衡、病理性认知和负性情绪有关。创伤心理的重新唤起,有别于常规回忆,往往是以强烈的情感体验、身体感知和深刻的视觉表象等形式重现于脑海,如图1所示。创伤心理障碍症的反复闯入性重现创伤体验或许是某些脑结构(如,杏仁核和前额叶)无法有效抑制和调控另一些脑结构(如,皮层和海马)对情绪记忆的遗忘造成的。

三、突发公共事件对相关群体心理应激反应的作用机制

社会学、心理学和生物学的相关研究显示,在危急状态下,群体心理应激反应随着事件发展态势的不同,既存在时间纵向的多发展阶段,也存在同期并行的多影响因素。

(一)群体心理应激的三阶段模型

突发公共事件的影响面较大,会对整个受众群体,即未受直接影响的人们的心理产生伤害,造成应激障碍反应[15]。研究表明,随着事件事态的发展,相关群体大体要经历警觉期、抵抗期和康复期三个阶段。

警觉期内受众处于对突发事件的感知、情绪等应激压力的反应期。此时,个体的机能被调动起来对抗事件,但尚未产生适应。此阶段的首要任务是远离事件的中心,心理障碍尚未显现。

对抗期要持续几天甚至数月,期间受众的全身处于防御状态,抵抗能力远大于日常水平。这段时间,绝大多数的事件相关者都会承受相当大的压力。在情绪方面,人们会产生恐惧、悲伤、气愤、无助、麻木和空虚等;在认知方面,人们会产生困惑、犹豫、记忆短期丧失和精神涣散等;在身体方面,会产生疲惫、失眠、机体紧张、恶心和厌食等;在行为方面,会产生失控、放弃、群体失范等。

康复期内随着认同自身调整功能的作用,受伤群体会逐渐的将心理平复至日常状态。大部分人会恢复正常,当然也会有少部分人出现严重的心理障碍,自己难以恢复。

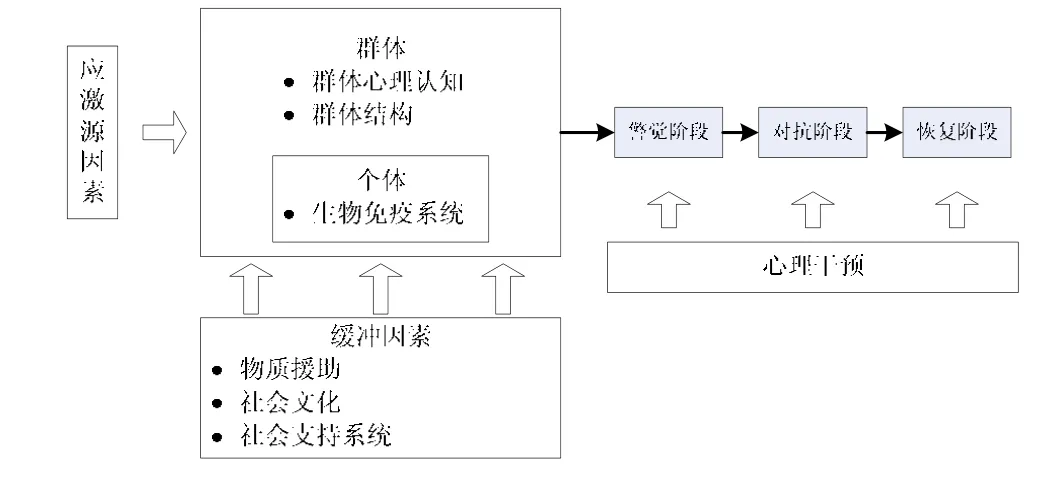

(二)群体心理应激的影响因素

有研究显示,曾有过其他创伤经历的人群,长期失去家庭生活、贫穷和有群体性生活压力的人群,更易出现创伤后压力症候群[16],那么究竟哪些因素会对群体心理创伤产生影响呢?群体心理创伤的发展阶段和影响因素模型,如图2所示。

其一,应激源因素。是指事件本身的影响范围,强度和持续时间等特征。重大自然灾害和人为事件等倘若具有异常惊恐和严重后果,则会对受众产生较深的心理伤害。

其二,群体自身因素。与个体特征的影响不同,群体的心理和行为反应更受群体特征的影响,且更为复杂。这是由于群体社会认知和行为特有机制、群体结构和演化进程决定的。从心理动力学角度,个体的生物免疫系统可以通过人格发挥作用,不同人格对外界刺激的反应会不同。而群体的特征与组成群体的个体特征关系并不明显。更多的受群体组合形式、类型等的影响。

其三,缓冲因素。社会支持系统作为一种重要的缓冲因素,在群体应对危机时作用重大。支持系统所提供的物质和精神补偿的数量和及时性是受影响群体能否恢复安全认识和减少心理障碍的重要影响因素。同时,群体自身特征与缓冲因素的共同交互影响对心理的重建和恢复也有明显作用。重获的安全意识、新的人际关系直接影响群体的心理症候群,二者作用下建立的事后群体认知系统,力图将群体心理伤害最小化,并能缓解对现实的淡漠和无助。群体认知系统的运行效果对灾害应激源因素的影响起到抑制作用。

图2 突发事件对群体心理应激反应的作用机制

四、突发公共事件对公众的心理影响和信息传播机制

突发公共事件不仅会影响直接受害者和利益相关者,还会波及普通公众,其原因在于,随着受害信息在媒体的广泛传播,事件的相关者、关注者和普通群众会产生虚拟风险体验,进而做出应激行为。9.11事件期间,频繁观看报道的观众会产生心理压力,就是这个道理。那么不处于事件中心,并且与事件关系较少的普通群众为什么也会产生关注和压力呢?

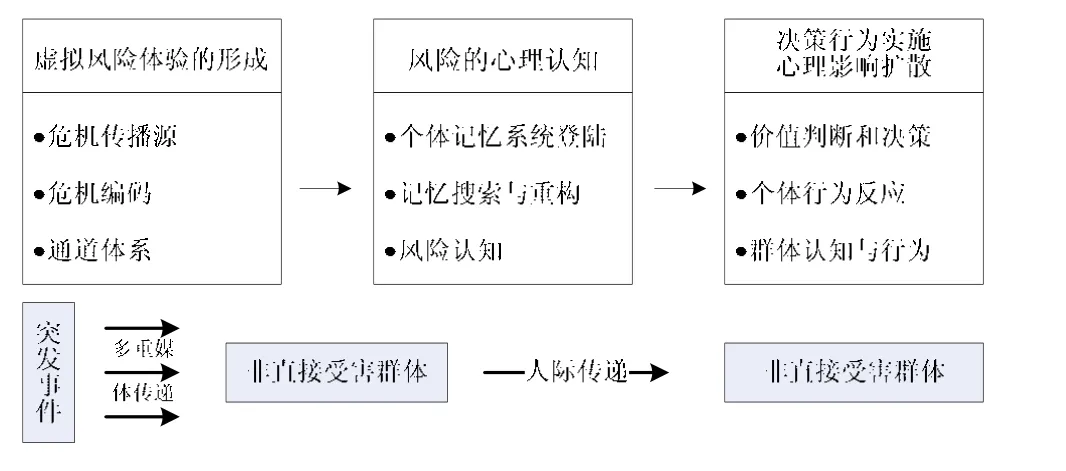

Roger等提出了“风险的社会扩散”理论,认为风险评估、风险感知、风险心理与行为和社会文化是密切相关的[17]。一方面,风险事件本身与受众心理、社会状态和文化制度等存在着相互作用,这些因素的合力会加强或减弱人们对危害的感知,并能引发风险行为。另一方面,人们的行为反应所产生的新的“次生风险”增加了风险事件的程序,前后形成了循环的动态风险过程。普通群众的虚拟风险体验实际上就是一个风险的社会扩散和放大过程。随着新闻媒介的传播,相关信息从一个个体到另一个个体,从一个群体到另一个群体间不断地被放大。这些信息、心理和行为,改变了人们对突发事件的风险认知和最初决策,使事件的影响呈非线性扩散。依据风险社会放大理论,群众的心理影响大体可分为虚拟风险体验的形成,风险的认知和决策行为实施与心理影响扩散三个阶段,具体如图3所示。

虚拟风险体验的形成阶段。以新一代通讯技术和互联网技术为代表的知讯时代,给我们查阅、分享和传递信息带来无比的便利。也使得突发事件信息的传播速度和范围达到了前所未有的迅速和广泛。信息的扩散无形中也成为了突发事件的放大器。突发公共事件发生后,新闻媒体的轮番报道、学者专家的分析解读、政府部门的数据信息披露,以及坊间口耳相传的各种“真相”,使得非直接受害者无形中置身于事件信息的漩涡之中,不得不被动的接受各种讯息。另外,出于好奇和关心,他们也可能主动收集和传播信息。不知不觉中,他们已将自己置身于虚拟现实之中,慢慢的开始产生虚拟风险体验。因此,非直接受害者的虚拟风险体验源于信息的传播。

图3 突发事件对公众心理影响和信息传播机制

风险的心理认知阶段。非直接影响的大众会根据自身掌握的材料对同类事件在自己周围发生的概率和影响作出判断。此过程中,涉及记忆系统登录、记忆系统调用和重构,以及对风险进行评估等方面的影响。随着危机事态和信息传播的密集程度和细致程度的不断变化,进而产生动态的应激反应。鉴于记忆调用存在认知偏差(具体如,代表性偏差、易得性偏差和框架效应等),公众对风险的判断可能存在差异,或高估或低估,从而造成个体的过度自信或是过度恐慌,并作出相应差异的应激反应。

决策行为实施与心理影响扩散阶段。由于虚拟风险体验的作用,接收到事件信息的群体可能产生紧张、恐慌和焦虑等心理反应,以及表现出搜索信息、应急准备和传播信息等行为。信息传播链条的每一个节点,都会成为信息的扩音器。这种作用表现为两个方面:其一,大众的信息收集行为会促进媒体对信息的传播;其二,媒体传播的状态和大众行为可以导致集体的心理偏差,促进形成非理性群体行为和次生心理影响。从而在时间和空间上形成涟漪效应,使事件的影响深度和广度不断扩大,导致高阶心理影响的产生。这种扩大机制也并非没有益处,如果危机事件有扩大的实际,那么由风险体验而学习的相关知识、提升的公众心理韧性、诱发的亲社会行为和互助意识等对防范危害和从危害中快速恢复是有益的。

五、实施心理干预的建议

对于个体而言,物质生活可能在较短的时间内恢复正常,而应激心态则需要更长时间的调整和平复。在对受害个体进行心理干预的过程中,一则,首先要明确突发事件给个体的心理产生了强烈和深刻的痛苦体验,记忆往往会再现创伤情景。因此,在运用干预方法时要防止引起受害个体再次经历创伤情绪和情感体验,受到反复刺激,出现恶性循环。二则,鉴于脑结构的受刺激改变,可尝试使用脑成像技术来检验脑功能的变化情况。针对不同的受灾害脑功能情况制定适合的干预方案。三则,可以通过情绪调节手段,干预创伤心理的负性情绪和记忆。着重发掘积极事件,转移受灾害个体的心理关注点[18]。

对于相关群体而言,首先,政府方面应有效的实施群体障碍心理救援。这需要有一系列社会行动的支持,包括:国家和政府首脑及时表示对事件的关注,坚定态度和展示信心;迅速组织多渠道的爱心表达方式;尽快恢复事件影响区域民众的正常生活。其次,心理救援方式方面,应着手建立心理状况评估指标和体系,运用沟通技术对群体应激反应加以救助,预防心理疾病、防止共病、阻断迁延。在具体实施中,可以将相关人群按受影响程度进行分组,再有针对的施以集体减压。另外,应着手规划群体心理综合救助方案,先通过物质支持缓解灾害群体最初的恐惧,再通过社会支持系统使他们重获社会安全感,最后针对群体症候群症状反应实施直接的心理干预[19]。

对于非直接受影响公众而言,一方面,政府应加强应激能力的建设和维护,增强公众的心理应急能力,定期的向公众普及应急知识,进行应急演练,提升公众应对危机事件的能力。重视日常对公众心理健康辅导,提高公众的群体心理韧性。另一方面,加强危机信息传播渠道的引导和管控。此举不是要屏蔽危机信息的传播,而是考虑到泛滥信息传播的负面影响。政府应对传播内容、方式和渠道加以规范,保障信息的权威性和一致性,减少信息中的刺激画面,尤其要重加强危机时期的网络传媒的监管[20]。

[1]叶俊宇.心理冲突视角下突发公共事件概念辨析及启示[J].江淮论坛,2011,(2):134-138

[2]MARMAR C R,WEISS D S,METZLER T J,DELUCCHI K.Characteristics of emergency services personnel related to peritraumatic dissociation during critical incident exposure[J].The American Journal of Psychiatry,1996,153(3):94-102.

[3]KIPP J D,LOFLIN M E.Emergency incident risk management:A safety &health perspective[M].New York:Van Nostrand Reinhold,1996

[4]郝国庆.建立和完善我国突发事件应对机制[J].党政干部论坛,2003,(6):20-22

[5]江乃兵.突发事件应急机制初探[J].行政与法,2003,(10):84-86.

[6]王超,余廉.社会重大突发事件的预警管理模式研究[J].武汉理工大学学报(社会科学版),2005,(1):26-29.

[7]余廉,吴国斌,吕浩,等.关于我国政府对重大突发事件管理现状的问卷调查与分析[J].中国安全科学学报,2005,(7):16-20.

[8]张维平.论突发公共事件[J].铁道警官高等专科学校学报,2006,(1):29-33.

[9]MICHAEL K,CARLA S P.Assessing Community Impacts of Natural Disasters[J].Natural Hazards Review,2003,(11):176-186.

[10]REINER S,INES J.Event Related Potentials and the Perception of Intensity in Facial Expressions[J].Neuropsycholgia,2006,44(14):2899-2906

[11]YUAN J J,LI H,CHEN A T,LUO Y J.Neural correlates underlying human’s differential sensitivity to emotionally negative stimuli of varying valences:an ERP study[J].Prog.Nat,2007,17(13):115-121.

[12]KEITH P,ELIZABETH C.Emotional constraints on intentional forgetring[J].J.Exp.Social Psychology,2007,43:780-786.

[13]刘宏艳,胡治国,彭聃龄.积极与消极情绪关系的理论及研究[J].心理科学进展,2008,16(2):295-301.

[13]ASAF G,ARIEH YS,LUCIAN L,et al.Functional Connectivity of the Prefrontal Cortex and the Amygdala in postraumatic stress disorder[J].Biological Psychiatry,2004,55:263-272.

[14]ELZINGA B M,BREMNER J D.Are the neural substrates of memory the final common pathway in posttraumatic stess disorder?[J].Journal of Affective Disorders,2002,70:1-17

[15]王博,樑刘,何婧,李仕明.自然灾害类非常规突发事件应急方案效果评估指标体系初建[J].电子科技大学学报(社科版),2011,13(3):29-31.

[16]万明国,夏东海.重大灾害事件群体创伤心理障碍与救助研究[J].武汉理工大学学报(社会科学版),2011,24(6):800-805.

[17]KASPERSON R E,RENN O,SLOVIC P,et al.The Social Amplification of Risk:A Conceptual Framework[J].Risk Analysis,1988,8(2):177-187.

[18]伍泽莲,何媛媛,李红.灾难给我们的心理留下了什么?创伤心理的根源及创伤后应激反应的脑机制[J].心理科学进展,2009,17(3):639-644.

[19]夏保成.美国IPAWS系统及对我国预警系统建设的启示[J].电子科技大学学报(社科版),2011,13(4):2-5.

[20]张岩,魏玖长,戚巍.突发事件社会心理影响模式与治理机制研究——基于虚拟风险体验与风险社会放大理论的整合分析[J].中国应急管理,2011,(6):34-38.