语用视角下的语篇宏观连贯研究——语篇宏观连贯构建中的宏观结构、超结构和语篇意图

2012-04-24郎曼

郎 曼

(解放军外国语学院 欧亚语系,河南 洛阳 471003)

1.引言

连贯是语篇的重要特征。语篇接收者理解语篇的过程就是构建语篇连贯的过程。Van Dijk(1997)认为,语篇连贯表现为两个层次上的连贯性:“微观结构”上的连贯,即微观连贯,和“宏观结构”上的连贯,即宏观连贯。微观结构体现了语篇组成的基本命题,是语篇整体意义形成的基础,它属于语篇低层次语义结构。对语篇微观结构的把握,即微观连贯的构建,只是意味着对语篇局部细节信息的理解,因此语篇微观连贯的构建只能属于较浅层次的语篇解读。宏观结构建立在语篇微观结构的基础上,是对若干微观结构的总结、概括,是建立在低层次语义结构基础上的高层次语义结构。宏观结构抽象地体现了语篇整体意义的结构,是对微观结构的总结和意义上的浓缩。因此,宏观结构的形成,即宏观连贯的构建必须建立在对语篇微观结构的彻底解读,即微观连贯的构建基础之上,它是对语篇深层次的解读,是对语篇全局信息的把握和理解,是语篇信息处理的最高境界。由此可见,Van Dijk所说的语篇宏观连贯的构建过程就是形成语篇宏观结构的过程,而这里的宏观结构指的是宏观语义结构。但是,越来越多的语言学家不满足于语篇语义的研究,而开始关注语篇的交际功能和意图。如:Schmidt(1976)、de Beaugrande 和 Dressler(1981)、Heinemann(1982)。因为根据言语行为理论,语篇作为语言的具体表现形式同样具有言语行为的性质,是一种复合的言语行为结构,是具有一定交际目的的复合言外行为,也就是说,语篇和句子一样,既有内容的一面,也有意图的一面。因此,语篇的宏观结构就应该既包括宏观语义结构,也包括宏观语用结构,即语篇意图。这样,语篇宏观连贯的构建就不仅仅意味着宏观结构的形成。本文认为,语篇宏观连贯的构建应该包括三个层次:宏观(语义)结构、超结构和语篇意图。

2.语篇宏观连贯的“两面性”:宏观(语义)结构和语篇意图

2.1 语篇连贯的言语行为理论分析法

篇章语用学继承和发展了Austin和 Searle创立的言语行为理论,将其用于语篇分析。Austin(1962)认识到语言研究的对象不能局限于句子的表达形式,而是应该研究通过句子表达形式所完成的行为。他将言语行为分为三个次行为:言内行为、言外行为和言后行为。言内行为指的是把一句话表达出来的行为;言外行为指的是说话人通过所说的话想达到某种目的的行为,也就是语言表达的意图;言后行为指的是所表达的句子对接收者的行为、信念、感情产生影响后所完成的一种言语行为。Austin从一个完整的言语行为中抽象出以上三种次行为,其实是在不同层次上或从不同角度来观察言语行为。这三种行为之间不存在组合关系,而是蕴涵关系。

德国语言学家Motsch和Viehweger(1981:134)将一个由多个部分言语行为组成的言语行为称为复合言语行为,并认为复合言语行为可以作为层级分布的行为类型得到描写。语篇作为语言的具体表现形式同样具有言语行为的性质,它是由多个相互关联的简单言语行为组成的集合,是一个复合的言语行为结构,呈现出“多层级”和“多分支”的特点。由于言外行为是构成言语行为的一个次行为,是言语行为不可分割的一个层次,因此,我们可以说,言外行为也是语篇结构的基本单位,语篇也可以被看作是由单个言外行为构成的具有一定交际目的的复合言外行为。

关于各个简单言外行为之间的关系问题,Motsch和Pasch(1987)认为,语篇中出现的各种言外行为之间的关系可以分为两种:平行关系和主导—辅助关系。若干辅助性言外行为支持一个主导性言外行为,而后者与其他主导性言外行为构成平行关系,它们又同时辅助或支持上一级的主导性言外行为。因此,一个语篇可以被看作是由一个统领全文的言外行为和若干较低层次的主导性言外行为及其辅助性言外行为构成的层级结构。此外,语篇的行为结构与相应的语言结构之间存在着对应关系。Motsch和Pasch的这一假设继承了言语行为理论的基本观点,即原则上我们完全有可能从说话人的一个言语表达式中推断出说话人的行为意图。这样看来,Motsch和Pasch的描写语篇结构的言外行为层级结构与Van Dijk的宏观结构十分相似,根据前者的理论,语篇连贯就是言外行为的连贯,即语句之间在言外行为这个层面上的联系。我们也可由此推断出,言外行为层级结构其实就是语篇在言外行为这个层面上的宏观结构,而Van Dijk的宏观结构其实是言内行为层面的宏观结构。如果说Van Dijk的宏观结构指的是宏观语义结构,那么言外行为层级结构就可以被称为宏观语用结构。这样一来,为了彻底解读语篇,语篇宏观连贯的构建就不应该只是停留在语义层面的宏观结构上,还应该考虑到语用层面的宏观结构,即整个语篇的言外行为,或者说语篇意图。Lüger的语篇意图模式同样可以证明语篇宏观连贯的这一“两面性”的存在。

2.2 Lüger的语篇意图模式

专门研究新闻媒体语言的德国语言学家 Lüger的语篇意图模式也是建立在言语行为理论基础之上。Lüger(1995:51)认为,任何语言表达,不管是一个简单的句子,还是一个复杂的语篇,同时都有意图的一面和内容的一面,并且用下图解释了语言表达的内容与意图之间的依赖关系:

Lüger研究的重点是社会规约所决定的意图,是人们约定俗成的意图,是划分语篇类型的标准。他认为,不同的接受群体可能从同一语篇中领会到不同的语篇意图,因此,应该将语篇意图分为两种:一种是标准意图,它是不同的接受群体都能领会到的意图;另一种是更深层次的意图(weiterführende intentionen),它可根据不同的描述目的或多或少地将大的关联因素包括进去,如某一语篇生产者的立场、某一媒体的倾向等。然而,Lüger(1995:53-64)认为语篇分类的标准不是标准意图,而是在此基础上对典型的语篇和情景因素逐步普遍化和抽象化而推导出的“基本意图”(grundintention)或“意图类型”(intentionstyp)。按照语篇的基本意图,Lüger将报刊语篇分为五种类型:强调信息类语篇(如:简讯、消息、报道)、强调观点类语篇(如:社论、评论)、请求类语篇(如:有些读者来信和访谈)、指示—指令类语篇(如:使用、加工及安装指南)和联系类语篇(如:报纸首页、语篇的标题、副标题及导语)。

根据Lüger的语篇意图模式,语篇具有“两面性”:意图的一面和内容的一面。Lüger所说的“语篇命题”、“语篇主题”或“语篇内容”指的是语篇宏观层面的内容,其实就是Van Dijk所说的“宏观结构”,因为van Dijk(1980:45)曾指出,“宏观结构必须要澄清的一个概念是语篇的主题或谈话的主题”,“宏观规则是对主题推导过程的形式重构,而一个语篇的主题就是我们所说的宏观结构或宏观结构的一部分”。而与之相对应的是“意图的一面”:“语篇言外行为”、“语篇功能”或“语篇意图”指的也是宏观层面的意图,即整个语篇的意图。由于语篇具有“两面性”,我们在构建语篇的宏观连贯时,就不能只构建内容层面的宏观结构,即宏观语义结构,而且还要识解出整个语篇的意图,这样才能彻底解读语篇。

综上所述,语篇宏观连贯具有“两面性”,不仅要构建宏观语义结构,而且还要构建宏观语用结构,即识解语篇意图。但需要指出的是,对于语篇解读至关重要的是Lüger所说的“更深层次的意图”,而不是“基本意图”。既然语篇的基本意图是社会规约所决定的意图,是不同接受群体都能识别的意图,是划分语篇类型的标准,因此它就应该是最容易识别出的语篇意图,这一点尤其适用于报刊语篇,因为报刊语篇的类型一般都有明确的标注。例如:当我们看到语篇类型是简讯时,即使没有阅读该语篇我们也可以知道其基本意图是传递信息。因此,我们要想全面、彻底地理解某一语篇,只知道其基本意图是不够的,还必须了解其更深层次的意图,如语篇生产者的立场等。只有领会了语篇生产者的这一意图,才能把握整个语篇的主旨,从而真正地构建起语篇的宏观连贯。

3.语篇宏观连贯构建中宏观(语义)结构与语篇意图之间的“夹层”——超结构

3.1 超结构与宏观(语义)结构之间的关系

Van Dijk为了区分用来表示语篇宏观语义结构的“宏观结构”这一术语,另用“超结构”(super struktur)这一术语来指称为语篇的宏观结构内容提供整体形式的宏观形式结构。超结构和宏观结构均为总体结构,只不过前者为形式结构,而后者为语义结构。“宏观结构”的概念是用来解释话语的话题、主题或者说概要的;“超结构”对语篇的话题进行顺序编排。Van Dijk(1980:131)对“超结构”下的定义是:超结构是一种确定语篇整体顺序,由一系列功能范畴组成的抽象图式,这些范畴的联系方式要遵循约定俗成的规律。他指出,不同类型的语篇具有不同的交际功能和社会功能,受其制约,语篇的超结构也不同,因此,超结构是标志语篇类型的整体性结构。同类语篇的形式结构虽然不会一成不变,但一般来说总是遵守约定俗成的超结构。学术论文、求职信、报刊新闻报道、产品说明书等都有其约定俗成的超结构。例如,报纸新闻报道一般包括标题(和副标题)、导语、主要新闻事件、背景、评价等几部分。

Van Dijk主要研究了三种典型的超结构:叙述结构、论证结构和学术论文结构,其中具有代表性的是叙述结构。他用下面的树形图来描述叙述结构,以概括这类语篇的一般语体状态或常规功能框架:

超结构是为语篇的宏观结构内容提供整体形式的宏观形式结构,整体内容由话语的话题或主题界定,由宏观语义结构来描写和解释。每一种超结构范畴都和宏观语义结构的宏观命题(主题)相联系,这一范畴赋予这个宏观命题以具体的语义交际功能,而宏观命题可以看作是分层语义序列的语义总结,它支配一个连贯的普通命题序列,因此,这个范畴其实也赋予了这一命题序列的语义交际功能。由此可见,超结构与宏观语义结构的关系为:超结构的各种范畴规定了宏观语义结构组成部分的语义交际功能,从而制约着语篇的宏观语义结构,并且超结构通过宏观语义结构和其他话语结构建立必要的联系;而宏观语义结构是对超结构范畴所赋予的功能的具体实施。因此,超结构可以看作是比宏观语义结构更抽象的更高层次上的宏观结构。

3.2 超结构与语篇基本意图之间的关系:超结构是语篇基本意图的具体实现形式

虽然Van Dijk将超结构称为宏观形式结构,但是通过上面的阐述我们不难看出,超结构其实是由一系列交际功能范畴组成的,而且他自己也明确指出,不同类型的语篇具有不同的交际功能和社会功能,受其制约,语篇的超结构也不同,因此,超结构是标志语篇类型的整体性结构。这就意味着,语篇的交际功能和社会功能决定着语篇的超结构。超结构的本质是体现整个语篇的交际功能是如何通过语篇各组成部分得以实现的整体性结构,也就是说,整个语篇的交际功能是由超结构范畴共同承担并实施的。而且,超结构恰恰体现了Motsch所说的“语篇的言外行为层级结构”,从这个角度讲,超结构应该是一种语用层面的宏观结构。Van Dijk之所以将超结构称为宏观形式结构,是想突出它是一种常规图式结构。

Van Dijk认为不同类型的语篇具有不同的交际功能,不同的交际功能决定着其超结构也不同,而Lüger认为语篇的基本意图是划分语篇类型的标准。由此可见,Van Dijk所说的“语篇的交际功能”与Lüger所说的“语篇的基本意图”的本质是一致的。因此,我们可以说,超结构其实可以体现出语篇的基本意图是如何通过语篇各组成部分得以实现的,或者说,语篇的基本意图是如何通过超结构的功能范畴得以实施的。从这个角度讲,超结构其实是语篇基本意图的具体实现形式,超结构功能范畴所承担的语义交际功能的联合作用的最终目的或效果便是实现语篇的基本意图。

语篇的基本意图很容易被识别出,因此不是构建语篇宏观连贯的关键步骤,但是该意图的具体实现形式——超结构的构建却是彻底解读语篇的必要条件,因为完成了宏观语义结构的构建只能说明了解了语篇各组成部分的主要内容以及整个语篇的主题思想,如果再从各部分的主要内容中抽象概括出各部分在整个语篇中所承担的语义交际功能,即构建语篇的超结构,就意味着理解了各部分之间的功能联系,从语义联系上升到功能联系标志着对语篇各部分之间联系的更深刻理解,因此,语篇超结构的构建是更深层次的语篇宏观连贯的构建,是对语篇更深层次的理解。

4.语篇宏观连贯的整个构建过程解析:从宏观(语义)结构到超结构再到语篇意图

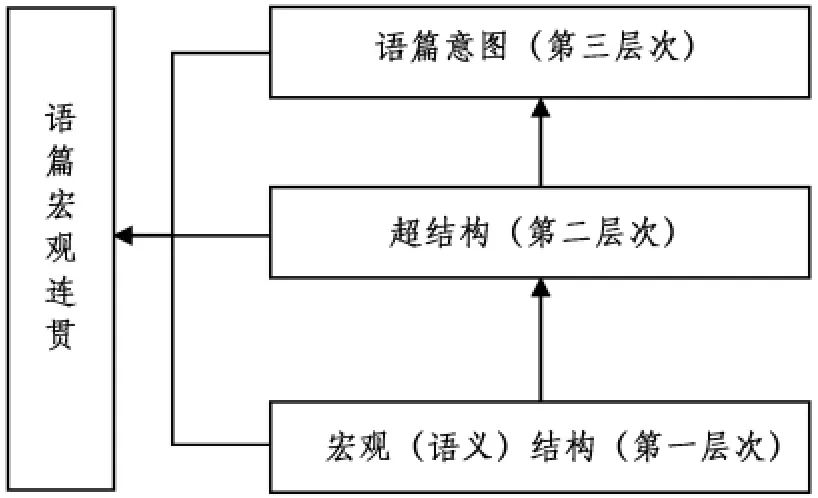

通过上面的阐述,我们可以得出结论,语篇接受者仅仅通过宏观(语义)结构并不能真正地构建起语篇的宏观连贯,还必须获得语篇的超结构和语篇意图才能真正完成对语篇的彻底解读,真正地从宏观层面建立起语篇的连贯性,因此,语篇宏观连贯构建应该包括三个层次:宏观(语义)结构、超结构和语篇意图。这三个层次标志着语篇宏观连贯构建的不同程度。宏观语义结构的构建只能满足语篇宏观连贯构建的最基本要求,超结构的构建是更深层次的语篇宏观连贯构建,而语篇意图的识解是语篇宏观连贯构建的最高境界。三者之间的关系如下图所示:

下面本文详细解析一下语篇宏观连贯的这三个层次构建的具体过程。

4.1 语篇宏观连贯构建的第一层次:宏观(语义)结构

Van Dijk(1980:41-42)认为,宏观结构是一种语义结构,是一个语篇整体语义结构的抽象概括。句子序列必须满足线性语义联系的条件,而语篇不仅要满足这些条件(因为它是由句子序列组成的),而且还要满足整体语义联系的条件。由于宏观结构是语义结构,所以要通过语义学的概念“命题”来描述,这样宏观结构从形式上与微观结构没有什么区别,它们都是由一串命题组成的。宏观结构是一个相对性的概念,指的是相对较低层面的结构而言的更整体性的结构。语篇宏观语义结构是通过语义转换由微观语义结构转换而来的。在这个过程中,宏观规则发挥了重要的作用:它把最小的信息单元浓缩合并为较大的事件或状态单元,构成一个个更高层次的语义单元,因此宏观结构是相对于一个较低层次而言的分层级的结构,即存在着不同等级的宏观结构——语篇有整体上的宏观结构,而各个语篇局部又可以有各自的宏观结构。另一方面,作为某个语篇的微观结构又可在另外一个语篇中成为宏观结构。Van Dijk(1980:42-45)把各个层级的“抽象”手段归纳为删除、选择、概括、组构四条宏观规则。宏观结构是建立在不同层面的多层级形式。每一层级的宏观结构都是从微观结构和低一级的宏观结构中依照语义蕴含的原则缩减语义信息所得出来的。这一过程如下图所示:

说明:M代表Makrostruktur(宏观结构),P代表Proposition(命题)

图中的n有可能等于0,这样,微观结构就是宏观结构。当一篇文章中只有几个句子或一个句子时,就会出现这种情况。

通过上图我们不仅可以获知语篇宏观结构静态的构造特征,而且还可以了解语篇宏观结构动态的构建过程:最低级的宏观结构是从语篇微观结构,即一系列命题中转换而来的。而这一级宏观结构(一般表现为宏观命题)又是形成更高一级宏观结构的微观结构。最高一级的宏观结构,也就是整个语篇的宏观结构(即主题)就是这样从语篇中的最低级命题一级一级地抽象出来的。

4.2 语篇宏观连贯构建的第二层次:超结构

语篇超结构是一种确定语篇整体顺序,由一系列功能范畴组成的抽象图式,因此,语篇超结构是心理图式的一部分,是知识结构中的语篇结构部分。根据图式理论,同一类语篇的宏观形式结构一般都具有相同的特点,经常阅读这一类语篇的读者能够根据经验抽象出其常规宏观形式结构,从而形成图式,并将其储存于记忆中,这便是语篇超结构。在以后的阅读过程中,读者可以通过与该超结构进行对比来理解所读的语篇。因为某一类语篇的超结构只是给出了其中的功能范畴以及这些范畴在语篇中出现的一般顺序,但是这些范畴在具体的文章中所对应的范围大小是不确定的,也就是说,一个语义交际功能可能会有几个语篇段落共同行使。此外,一般情况下超结构功能范畴在语篇中出现的顺序相对固定,但有时也会有所变动。因此,我们就不能机械地按照常规的超结构确定功能范畴在语篇中的准确位置,而是需要一个“验证”的过程:先阅读语篇内容,并为该部分内容概括出宏观命题,然后再抽象出其在语篇中所行使的语义交际功能,确定其在超结构中的功能范畴,这一过程其实就是确定当前所读语篇的超结构的过程。

总而言之,在构建超结构的过程中,如果读者具备所读语篇类型的超结构知识,就可以预测超结构范畴在语篇中相对应的部分,但是真实情况还需根据该部分的宏观命题来确定,因为只有概括出该部分的主要内容才能判断其语义交际功能,因此超结构的构建过程是超结构知识和宏观语义结构综合作用的过程。

4.3 语篇宏观连贯构建的第三层次:语篇意图

这里的语篇意图指的是Lüger所说的“更深层次的意图”,如某一语篇生产者的立场、某一媒体的意见倾向等,而不是语篇的“基本意图”,因为我们要想全面、彻底地理解某一语篇,只知道其基本意图是不够的,还必须了解其更深层次的意图,或者说语篇生产者的“真正的意图”或“隐藏的意图”。只有领会了语篇生产者的这一意图,才能更深刻地理解语篇主题,才能在宏观层面上对整个语篇有更透彻的理解,把握住整个语篇的主旨,这也是语篇理解的最高境界,因此领会这一意图是构建最高层次语篇宏观连贯的关键。

那么,如何才能识解出语篇生产者的“真正意图”呢?Lüger(1995:51)认为,语篇生产从根本上来说是一个有意图的行为,语篇生产者试图通过语言表述使语篇接受者理解这一意图。因此,语篇意图在很大程度上决定着语篇中语言手段的选择和谋篇的方式。这一影响发生在语篇的不同层面上,也就是说语篇意图决定了语篇内容的构成以及词汇和句法手段的选择。由此可见,Lüger强调的是语篇意图对语言表达的决定作用。然而,语篇意图决定语言表达就意味着语言表达能够体现语篇意图,只不过前者是从语篇生产者的角度来看语篇意图与语言表达之间的关系,而后者是从语篇接受者的角度来看的。因此,语篇接受者在阅读语篇时可以根据语篇中的语言手段和谋篇方式(如超结构功能范畴的顺序安排)来推导语篇意图。这种推导语篇意图的方法不仅适合于语篇基本意图,而且适合于语篇更深层次的意图。例如,新闻报道的超结构中的“评价”范畴是对所报道的新闻事件的价值或意义做出评价,直接或间接地表明了作者的观点,因此,“评价”是新闻报道超结构中最能体现作者写作意图的范畴,也是读者识解语篇意图最有力的依据。除此之外还有一些不太引人注意的“小”信号同样能够体现出作者的倾向性,这便是词汇层面的指示手段。也就是说,作者有时只通过一个词便可表达出自己对某一新闻事件的态度,而这些词中有的是通过本身带有的感情色彩来表达作者的态度,有的是处于一定的语境中才能表达出作者的倾向性。

5.结语

本文根据言语行为理论以及Lüger的语篇意图模式提出语篇宏观连贯的“两面性”,即语篇宏观连贯的构建不应该只是停留在语义层面的宏观结构上,还应该考虑到语用层面的宏观结构,即整个语篇的言外行为,或者说语篇意图。通过揭示超结构的本质:它不仅是宏观形式结构,而且是一种语用层面的宏观结构。本文还分析了超结构与宏观(语义)结构与语篇意图之间的关系,从而得出结论:语篇宏观连贯的构建应该包括三个层次,即宏观结构、超结构和语篇意图,并进一步解析了这三个层次的具体构建过程。由于低年级学生常犯的一个错误便是只注重语篇细节内容的理解,而不善于概括整个语篇的主题思想,这样做的结果是领会不到语篇主旨,对整个语篇的理解不够深入透彻,只理解了语篇的浅层信息,而没有领会语篇的深层寓意,更不会识解出语篇写作的真正意图。因此,本文在语篇宏观连贯构建方面的研究结果可以为学生提供可操作性较强的构建语篇宏观连贯的方法和步骤,从而指导他们从宏观层面更加透彻地理解语篇。

[1]Austin,J.L.How to Do Things with Words[M].Oxford:OUP,1962.

[2]De Beaugrande,R.A.& W.U.Dressler.Einführung in die Textlinguistik[M].Tübingen:Max Niemeyer Verlag,1981.

[3]Heinemann,Wolfgang.Textlinguistik Heute:Entwicklung,Probleme,Aufgaben[M].Wiss.Zeitschr.d.Karl-Max-Univ. Leipzig. Gesellschafts-u. sprachwiss. Reihe,1982.

[4]Lüger,Heinz-Helmut.Pressesprache[M].Neu Bearbeitete Aufl.Tübingen:Max Niemeyer Verlag,1995.

[5]Motsch,Wolfgang& Renate Pasch.Illokutive Handlungen[C] //Wolfgang Motsch.Satz,Text,Sprachliche Handlung.Berlin:Akademie-Verlag,1987:11 -79.

[6]Motsch,Wolfgang & Dieter Viehweger.Sprachhandlung,Satz und Text[C] //Sprache und Pragmatik.Lunder Symposium.I.Rosengren.Lund:Gleerup,1981:125 -153.

[7]Schmidt,Siegfried J.Texttheorie.Probleme Einer Linguistik der Sprachlichen Kommunikation[M].Berlin:W.Fink Verlag,1976.

[8]Van Dijk,T.A.Text and Context:Explorations in the Pragmatics of Discourse[M].London:Longman,1977.

[9]Can Dijk,T.A.Textwissenschaft:Eine Interdisziplin?Re Einführung[M].Tübingen:Max Niemeyer Verlag,1980.