童心中流淌的天籁之音

——论郑振铎儿童诗歌的音乐性

2012-03-08陈振文

陈振文

(福建江夏学院 人文系,福建 福州 350108)

郑振铎是中国新诗的拓荒者之一,也是儿童文学的奠基者之一,集论、创、译于一身。在现代文学研究领域,对郑振铎诗歌的研究比较薄弱,通常认为郑振铎对新诗的最大贡献是在对外国诗潮、诗人和诗作的译介方面。实际上,他的诗歌创作也相当有造诣。但对其为数不多的研究多是从题材和思想性去分析,艺术视角的阐述却不多见。对其诗歌创作在音乐性追求上的特色,特别是儿童诗歌的音乐美,更是为研究者所忽视。从郑振铎对古典戏曲文献和蕴含韵律的弹词、宝卷等“说唱文学”整理的宏富成就,以及五四前后兴起的“歌谣学运动”影响下他对民歌的收集和研究,可以推断他是深谙音律的。这些方面的浸染,而习得的吟诵规范,自然也会流露在他的诗艺创作中。他创作的现代儿童诗歌,充满了幻想与童趣,节奏活泼、欢快,音乐旋律优美,而且这种音乐性与诗情诗意、故事情节十分谐适,为儿童文学,也为中国新诗开辟了阵地,插上了音乐的翅膀。

一

五四时期,随着新型儿童观、儿童教育观的确立,儿童诗歌作为一种不同于晚清时“学堂乐歌”的歌词形式,而成为一种独立的儿童文学体裁。周作人、严既澄、俞平伯、朱自清、刘半农、徐玉诺等新诗创作者都怀着纯真的童心,创作了许多反映儿童生活、情趣,甚至可以配乐的儿童诗歌,他们也借鉴儿歌民谚俚语,丰富自己的白话诗。在儿童诗歌的开拓上,郑振铎有着筚路蓝缕之功,他主编的《时事新报·学灯》《儿童世界》《教育杂志》《少年杂志》等刊物一道成为中国现代儿童诗最早的园地,儿童诗也正是经他和叶圣陶等身兼编辑、作者双重身份的人的培植、斧凿,“方始有所定型。”[1]

“大孩子”郑振铎在踏上文学道路时,首先就是为刚放蓓蕾的儿童文学有所勋劳。他对儿童读物的办刊宗旨是致力于美好情感的熏陶和智慧的启迪。他在1920年代初就提出“凡是儿童读物,必须以儿童为本位。要顺应了儿童的智慧和情绪发展的程序”,而不是“‘缩小’了的成人的读物”。[2]这些认识在全面实施素质教育的今天,意义仍然十分深远。作为当时最重要的儿童期刊《儿童世界》的创办者和主编,为了使儿童文学符合儿童期的心理特征,为孩子乐于接受,郑振铎多次就文体进行改革,通过增加插图(他还亲手绘过几幅),多用短文和图画故事,译介外国优秀儿童文学作品,募集儿童自己的创作等方式,在文字与内容上“力求甚浅近”、自然科学“‘知识’的涵养”与文学“‘趣味’的涵养”[3]并重,以“唤起儿童的兴趣与爱好”,达到既陶冶儿童心情,又增加知识。他不仅大声呼吁要为儿童“采集各地的歌谣,并翻译或自作诗歌”,[4]编辑、选录的儿童诗歌作品注重明快、活泼,能读能唱,还身体力行为孩子们创作了不少儿童诗(歌词)、童话诗,现今留存的约三十首,[注]郑振铎所写的儿童诗歌,在已出版的七卷本《郑振铎文集》没有收录,二十卷本《郑振铎全集》收。其中六首在《儿童文学》目录中注明是“曲谱”,由许地山作曲,郑振铎作词,这里也算作其儿童诗。另据《儿童文学》第4卷第3期目录,有西谛的诗歌《夏天的梦》,实为图画童话。另,《纸船》其实是译自泰戈尔《新月集》,不应计入。《纸船》在1923年《新月集》出版时,个别语句重新润色,要比发表在《儿童世界》上的更上口,有诗意。都发表在《儿童世界》1922年第一卷至第四卷。遗憾的是,这些诗歌长期被研究者所忽视,也未被计入郑氏诗作总量。郑振铎创作的儿童诗题材广泛,四季、早晚、微风、星辰、雀鸟、鱼猫等,都是他的歌咏对象。其中,有以“小动物”为主角的(如《两只小鼠》《谁杀了知更雀》《小鱼》《雀子说的》《蝇子》《麻雀》);有写大自然的(如《散花的舞》《海边》《风之歌——四个学生唱》《春之消息》);有叙写孩子生活的(如《纸船》《春游》)。这些诗作不在字里行间故弄玄虚,做成抽象的格词,或者堆积大量形容词,像玩具积木似拼凑,而是力求儿童爱好,借孩子们的眼睛去“发现”世界,多用拟人手法,竭力采用儿童惯用的语句,能够读,也可以唱。一首诗一个中心,造意也没有多大矫做,显得分外自然得体。想象也丰富,颇具童稚,富生活气息,与儿童幼小的心灵合二为一,极易唤起孩子们的情感共鸣,也使长者倍感亲切。像《两只小鼠》这类以“小动物”为叙写对象的,因多用拟人手法,或者有简单的情节,带有童话诗的味道,读来颇为活泼有趣:

《两只小鼠》

两只小鼠,

夜夜叫吱吱。

他们同住在小洞里,

同出同入不分离。

他们两个都有尾,

尾巴长长很美丽。

他们很爱吃东西,

不问咸甜总欢喜。

他们常跑出洞来,

有时偷吃,有时游戏。[5]

全诗的格调及形式都已脱尽文言窠臼,情节意境也是孩童的,不雕琢不做作,“真率”“质朴”地抒发了对两只小鼠的喜爱之情。两只小鼠就像两个小孩子,结伴出入自己的小家,既贪吃又爱游戏,有时还很胆小,这些拟人化的描写极易唤起孩子们的情感共鸣,或者说它们本身就是透过孩子们的眼睛去“发现”的。儿童抒情诗《春之消息》也将普通的杨柳作了拟人化处理,拟人词“醒了”“张开倦眼”“披上绿裳”“打开大门”的形象使用,赋予抒情主体生命感和动态感。

为配合学校教育,他还与叶圣陶等人作诗,请许地山配谱成曲,如《早与晚》《黎明的微风》《小小的星》《小猫》等。

二

汉字表音兼表意,声音与意义本不能强分,有时意义在声音上见出还比在习惯的联想上见出更微妙,所以有人认为讲究声音是行文的最重要的功夫。朱光潜就深信“声音节奏对于文章是第一件要事。”他深有体会地说:“读音调铿锵,节奏流畅的文章,周身筋肉仿佛作同样有节奏的运动。”[6]

文学与音乐共生、融合。诗歌作为一种音乐性的语言艺术,音乐美是诗歌美学的普遍性法则。过去,许多研究者在阐述郑振铎的诗论时,常引用他在《〈雪朝〉短序》中说的一句话:“诗歌是人类的情绪的产品……诗歌的声韵格律及其他种种形式上的束缚,我们要一概打破。因为情绪是不能受任何规律的束缚的。”[7]但我们不能因此误会他反对诗歌对音乐性的追求,从《我是少年》到诗集《战号》中的《芦沟桥》等许多诗篇都“体现了他对新诗音乐性的追求,也显示了他驾驭音律的能力。”[8]

在有关诗歌的专题论文中,郑振铎对诗与音乐的关系、诗的音乐性等问题多有涉及,有的虽吉光片羽,却蕴含丰富的美学思想。与本题相关的观点,归结起来有二:首先,他把诗歌分为三类:抒情诗、史诗和剧诗,“史诗和剧诗,都是为叙事的,抒情诗则是为反省的,”[9]“抒情诗的种类极多,如挽歌、颂歌、儿歌,以及民间流行的大部分歌谣都可以算是抒情诗。”其次,“抒情诗在一切文学形式中,又是最近音乐的,因为它和音乐都是完全从感情的泉里喷流出来的。” “抒情诗在一切诗歌之中……占着诗歌国里的正统皇座。说不定抒情诗也许竟要成为诗国中唯一的居民。”因为,“诗歌本是最丰富于情绪”,任何诗“如果把它们这种抒情的分子取出,便如从美酒中把酒精取出,从蜂房中把甜蜜取出,简直不能成其为诗了”。[10]在他看来,诗中的音乐性,宛如美酒中的酒精,是渗入式的,是内化了的。

郑振铎在《儿童世界》的征稿启事、编读往来信函、为友人和文学出版物写的序、跋,以及有关儿童读物的专题文章中都涉及儿童作品,包括儿童诗的创作问题。对儿童文学作品的音乐性,郑振铎曾在《小说月报·安徒生号》的卷头语中用赞赏的口吻,引用了勃兰特《安徒生论》中的一段话,这也可以看作他对包括儿童诗歌在内的儿童文学作品的音乐性追求:

“无论谁,如果要写故事给儿童看,一定要有改变的音调,突然的停歇,姿势的叙述,畏惧的态度,欣喜的微笑,急剧的情绪——一切都应该织入他的叙述里,他虽不能直接唱歌、绘图、跳舞给儿童看,他却可以在散文里吸收歌声、图画和鬼脸,把他们潜伏在字里行间,成为一大势力,使儿童一打开书就可以感得到。”[11]

儿童文学重表现情趣,而情趣就多半要靠声音节奏来表现。上述这段话虽然不是专门针对儿童诗歌的,但一切艺术均以音乐为旨归,歌吟更是儿童的一种天然需要,包括儿童诗歌在内的儿童文学作品的音乐性追求自然是“文中应有之音”。对儿童诗在音乐性与思想性的取舍上,郑振铎的态度更是激进:“儿歌和童谣都是以音节为主,而思想情绪次之,读来全无意义而却甚为儿童所欢迎。”[12]这话说的固然有些偏激,但郑振铎对儿童诗音乐美的追求态度由此可见一斑。

对诗歌的音乐美,郑振铎追求“适合表现思想和感情的某种音节和调子的音律的美”,[13]不刻求韵脚,多切自然的音节。《插图本中国文学史》论及李白的诗歌时,郑振铎有过一段评价,表达了他理想中的诗歌内容与音乐完美结合的典范:

“他(李白)的诗如游丝,如落花,轻隽之极,却不是言之无物;如飞鸟,如流星,自由之极,却不是没有轨辙;如侠少的狂歌,农工的高唱,豪放之极,却不是没有腔调……几乎个个字都如‘大珠小珠落玉盘’,吟之使人口齿爽畅……恰好代表了这一个音乐的诗的奔放的黄金时代。”[14]

乐曲中三拍的节奏最为舒缓,最适合表现情绪。七言绝句时代三个音尺也契合了这一特点,最能入乐,取得和谐的音韵效果,吟诵时有沈德潜所谓的“一唱三叠”的“飘忽”之感。朱湘对七言绝句在通过音乐表现情绪的成就上,也首推李白,[15]这与郑振铎可谓相投,但他对李白七言绝句的音乐美多少还停留在感性的层面,并没有展开论述。在这一点上,郑振铎上述的描述和分析是现代作家中最为全面而精到的。

郑振铎在儿童诗的创作上追求音乐的顺畅与谐适。《两只小鼠》一诗,绝大多数句子七字,呈“二二三”分布,音尺奇偶相剂,音节形成半逗,合乎中国传统诗歌的节奏习惯,三字尾的悠长声韵,加上脚韵多押i韵,一韵到底,造成既跳跃、欢快,又亲昵、童声的音乐效果。童话《风的工作》改写串联起来,就是一首句式规整、乐感优美的抒情儿童诗:

“风呀,吹来!

把我的风车转开,

使我的磨石磨米磨麦!

麦粉磨成,米磨白,

穷人才不会叹气悲哀。

好风呀!

吹来,吹来!”

“风呀,吹来!

把磨房的风车转开,

使我的麦粉磨白,

做成好饼卖!

风不来,

我的饼就没有卖了!

好风呀!

吹来!吹来!”

“风呀,吹来!

我早上起来,

洗刷了许多衣裳,

晒在当街。

风呀,吹来!

把我的衣裳吹干吹白。”

“风呀,风呀!

吹来,吹来!

可爱的风呀,

快把我的船吹送出海。

汹涌的白涛,

无边的绿海,

是我的家乡,

是我的和平之宅。

船上满载着客人,

满载着货财。

好风呀,吹来!吹来!

把我的船吹送出海!”

“风呀,吹来!

好风呀,吹来!吹来!

把我的船吹送出海!”

“好风来了!好风来了!

吹得风车动,

吹得旗儿飘。

水手们速速上船,

开船的锣声响了。”

“好风来了!好风来了!

我的衣裳快要干了。

感谢呀,好风!

使我的白衣,

雪片似的飞飘。”

“好风呀,好风呀,

吹上我的风筝,

上他天上的家,

吹干我的衣裳,

洁白如白莲之花。

好风呀,感谢,感谢!

好风呀,感谢,感谢!”[16]

诗歌形式上不拘格律、平仄与长短,切自然的音节,第一至五节“来”“开”“麦”“白”“哀”“卖”“海”“宅”“财”,参差着押ai脚韵。第三节“晒”又把脚韵换成头韵,其他节没有刻意追求押韵,如第七节“好风来了!好风来了!”,“来”字后面多了一个虚词“了”,确实很大程度上打破了“声韵格律及其他种种形式上的束缚”。

全诗在热切呼唤“风呀,吹来!”中开场,随着场景的演进,情绪也更加欢快和喜悦。而这种情感的变化,作者在诗行音尺数量的增减上把握得极为恰当:第一至五节,首行都是二个音尺的短句,增加了急促感,表现出对风的渴盼。到了第六节,风已来,首行换为四个音尺,歌者的情绪变得抒情和喜悦。“风呀,吹来!”“好风来了”等中心句的规律性反复,营造出音乐的旋律,形成一种复沓、递进的节奏感,避免了自由体新诗因轻慢音韵造成的音乐美的弱化,读来朗朗上口。衬声“呀”也用的自然贴切,增加了作品的韵律感和歌唱性,很适合低幼儿童的唱诵。整首诗都是通俗、浅显的儿童化语言,辞藻上也呈现一种“绘画的美”。孩子们在优美的旋律中陶冶了心情,也增长了生活知识,知道了风的好处:可以把风车转开磨米磨麦,可以把衣裳吹晒,可以把船儿吹送出海……

三

艺术样式和创作的分化是它的历史发展的产物,但是,这种“进化”是渗入式的,即在“离心力”与“向心力”共同作用下的“净化”,是一种吸收了别种元素后的独立发展。正比如语言创作形式从散文向诗的运动正是面向音乐的运动。诗歌、音乐、舞蹈,原本就是三位一体的综合艺术,但随着历史的发展,诗歌与音乐这两种艺术形式分分合合,也就在这分分合合、“离心”与“向心”下吸收了对方的养分,各自“专门化”地发展了。而艺术的这种从原始的混合性到现代的“专门化”的发展轨迹与人的成长过程有着极为相似之处,这也正是周作人、郑振铎等人把儿童的早期文学艺术教育与 “原始” 艺术对接的逻辑思考。

在一个作品中融入多元的文学样式是郑振铎在儿童文学作品的创作中独特的表现手法。郑振铎创作的现代儿童诗,常被他运用于童话、歌唱(歌词)和剧本,童话的想象与诗的含蓄,童话的情趣与歌词的旋律,剧本的情节与诗的意境相交融,使得几种儿童文学样式“纵横交错,光怪陆离”,在这样的交融中,儿童诗这一新生的文学体裁获得了新的生命力,“更上一层楼”。[17]不同艺术型类的混杂、融合,开拓了各自的审美空间,也丰富了各自的审美蕴含。这也是郑振铎作品表现方式的独特之处。最典型的例子是表情唱歌诗《农夫》:孩子们表演,一面唱,一面双手作撒麦、打麦的姿势。有论者对这一体裁评述到:“在当时颇为别致”,[18]实际上这一表现形式背后蕴含着郑振铎对艺术形态生发的深层次思考。在儿童文学发生初期,“儿童文学”与“童话”几乎是同义词。正如卡冈所分析的:“原始的‘童话’实质上既是一种‘历史长篇小说’,也是一种‘哲学中篇小说’,还是一种‘叙事长诗’,更确切些说,它处于再晚些时候产生的体裁界限之外,本身包含着许多尚未区分的未来体裁结构的萌芽。”[19]“原始” 艺术常表现为几种样式的结合。“童话”的这一特质在其他的艺术样式中也有类似的现象。而这种艺术的“原始”性、混合性和丰富性,在儿童文学艺术谱系中表现得最为充分,也正因此最为儿童所喜爱与接受。

童话、表情唱歌诗、插图故事等样式的魅力就得力于多元素物质中介的组合。郑振铎在创作中又把这一体式表现得淋漓尽致。他认为,插图故事目的就在于可以“补足别的媒介物,如文字之类的表白。”[20]“插图在儿童书中,是一种生命,也许较之文字更为重要。”[21]

童话故事《风的工作》,在故事的演进中,他引入了诗的歌唱。童话故事的情节发展和儿童诗的歌咏,交替并进,交融演绎。借童话的想象助力,诗的浓味更醇厚。借诗的优美,童话的浪漫气息也更清新,二者相映生辉。在这一方面,可以看出他是深受安徒生的影响。在这里,借用郑振铎在《文学大纲》第三十六章中评论安徒生的一句话,用在他本人身上,也是一样的合适:“如果你们不知道安徒生的好处,……去读安徒生的童话,……便可以知道安徒生之可爱处何在了。”[22]

组诗《风之歌》由四个学生演唱,给人第一反应像一部小型的音乐剧,把音乐、歌曲、舞蹈和对白结合在一起。第一篇章“北风来了”,由四名学生分别演唱北风里的雀子、燕子、蜜蜂和刺猬,各乐段旋律走向相同,情绪相同,音域跨度不大,都在最后一句“可怜的××呀”回到主调式上,平稳叙事性曲调。第五段通过合唱强调“可怜”的情绪,只在和声上给予丰富。第二篇章分别以“东风”“南风”“西风”“北风”代表“春夏秋冬”四季的使者,通过四名学生的不同音色表现不同季节的特点,旋律抒情美好。

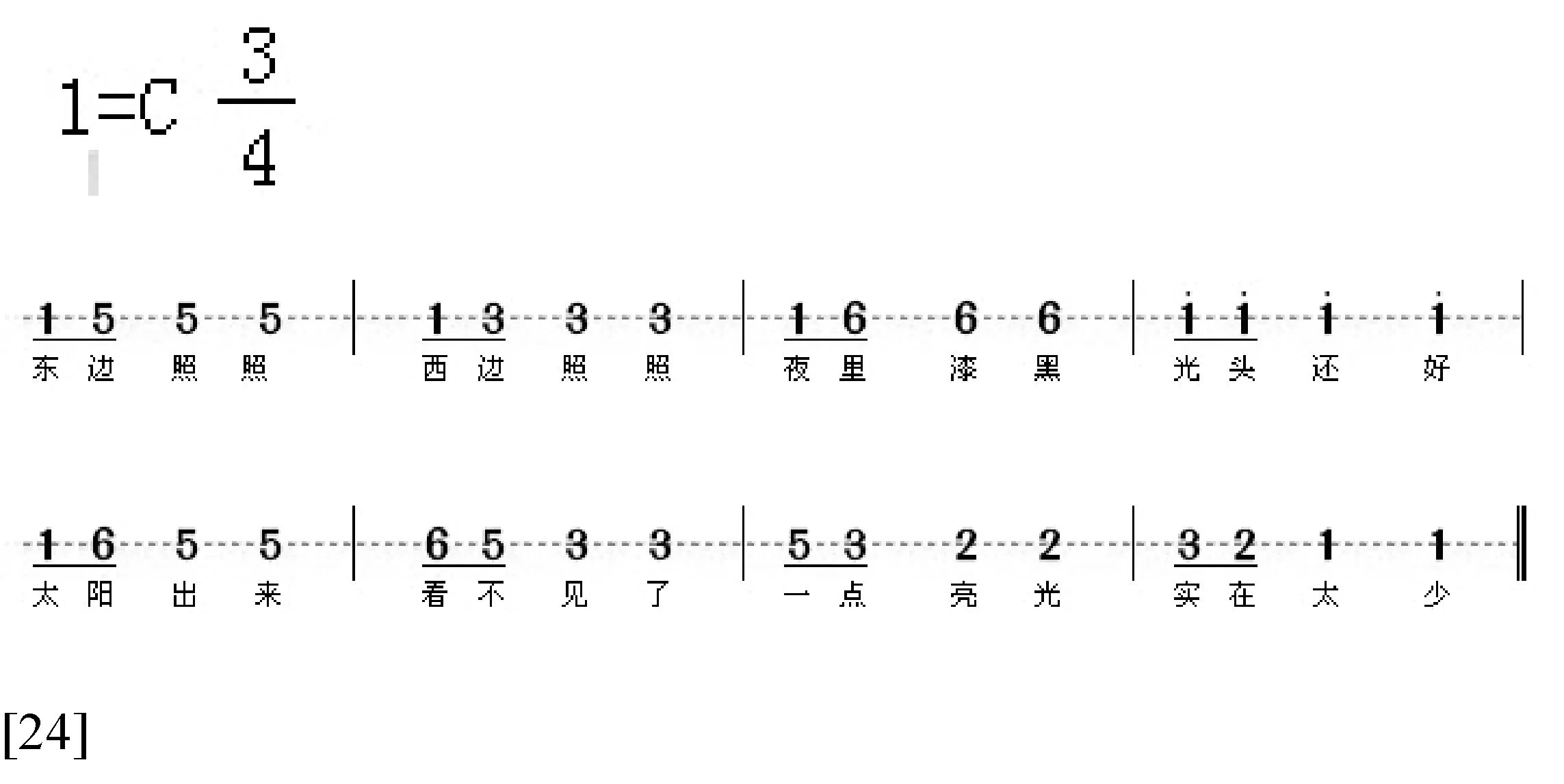

童话故事《花架之下》以四个印度寓言作“原料”加工“重述”。写的是小学生林国滨傍晚放学后,在家里的花架下给三个小弟妹讲故事,很自然地引出了《虎与熊狐》《乌鸦与蛇》《聪明人和他的两个学生》《孔雀与狐狸》四个寓言故事,一直讲到夜幕降临,妈妈过来催着吃晚饭才停。在故事最后,作者写了一首萤火歌,并亲自配了简谱作结:[23]

平心而论,郑振铎在制谱上的造诣要逊色于曾是音乐教师的许地山,但在艺术样式的表现上,《火萤》一曲用在这晚的尾声甚是巧妙,孩童们还沉浸在童话故事中意犹未尽,通过一曲欢快的乐曲拉回夜晚,又保留童趣。乐曲C大调,三拍子,欢快、简洁,旋律适合孩子演唱。乐曲采用五声调式,很有中国民间民谣的特点,旋律音域也不宽,和声简单,有规律。旋律的一二小节落脚的soso、mimi,在五六小节再重现,简单、规律的旋律在演唱上朗朗上口,便于记忆,这也是我们中国民间乐曲的一大特点。歌词和旋律互相照应,通俗而形象。

结语

郑振铎说过“我不是一个诗人”,他也无意于做诗人,但他却用诗歌这一形式为时代而歌唱,为儿童而歌唱。郑振铎深谙音律,懂得制谱。尽管郑振铎创作的儿童诗歌数量不是特别多,在诗的意境上也有某种缺憾,但作品各具特色,表现上也独辟蹊径,在儿童诗中融入音乐等其他多元样式,追求内在的音乐美,使儿童诗歌成为“形”与“质”紧密结合的整体。不同艺术型类的混杂、融合,开拓了各自的审美空间,也丰富了各自的审美蕴含。总之,郑振铎创作的儿童诗,无论在扩大诗歌领域与形式,还是在丰富诗歌的表现内容与风格等方面,都为初生的儿童文学,特别是儿童诗的丰富发展作出了贡献,这应该是郑振铎于儿童诗歌创作与艺术表现形式探索中的最大贡献。在本题收束之际也生发感触:融合与包容是郑振铎学术思想与创作活动的特质与主色调,这在近年郑振铎研究呈现百花齐放可喜的形势下却往往被忽视,多数研究就文学而论文学,就文献而论文献,就诗歌而论诗歌……造成郑振铎研究视野的单线性。而这一特质与色调,是也应该成为今后郑振铎研究的基点与增长点。

[参考文献]

[1] 盛巽昌.郑振铎和儿童文学[A]//郑尔康,盛巽昌.郑振铎和儿童文学[C].少年儿童出版社,1982:570.

[2] 郑振铎.儿童读物问题[A]//郑尔康,盛巽昌.郑振铎和儿童文学[C].少年儿童出版社,1982:61- 63.

[3] 郑振铎.第三卷的本志[A]//郑尔康,盛巽昌.郑振铎和儿童文学[C].少年儿童出版社,1982:102.

[4] 郑振铎.《儿童世界》宣言[A]//郑尔康,盛巽昌.郑振铎和儿童文学[C].少年儿童出版社,1982:3.

[5] 郑振铎.两只小鼠[A]//郑尔康、盛巽昌.郑振铎和儿童文学[C].少年儿童出版社,1982:463.

[6] 朱光潜.散文的声音节奏:艺文杂谈[C].安徽人民出版社,1982:82.

[7] 郑振铎.《雪朝》短序[M].商务印书馆,1922:1.

[8] [13]陈振文.论郑振铎的新诗理论与创作[J].聊城大学学报(哲社版),2011(2).

[9] [10]郑振铎.郑振铎全集(第四卷).花山文艺出版社,1998:462.478.

[11] 郑振铎.卷头语[J].小说月报,1925(16):9.

[12] 郑振铎.复周得寿函[A]//郑尔康,盛巽昌.郑振铎和儿童文学[C].少年儿童出版社,1982:89.

[14] 郑振铎.插图本中国文学史(第二册).作家出版社,1957:320-321.

[15] 朱湘.王维的诗[J].小说月报,1927(17).

[16] 郑振铎.风的工作[A]//郑尔康、盛巽昌.郑振铎和儿童文学[C].少年儿童出版社,1982:143-147.

[17] [18]盛巽昌.郑振铎和儿童文学[A]//郑尔康,盛巽昌.郑振铎和儿童文学[C].少年儿童出版社,1982:571.

[19] [俄]卡冈.艺术形态学[M].学林出版社,2008:186.

[20] [21]郑振铎.郑振铎全集(第十四卷)[M].花山文艺出版社,1998:3,19.

[22] 郑振铎.十九世纪的斯坎德那维亚文学[J].小说月报,1926(17)10.

[23] 郑振铎.花架之下[A]//郑尔康,盛巽昌.郑振铎和儿童文学[C].少年儿童出版社,1982:215.