下肢肌肉损伤的低场MRI表现*

2012-01-25江苏省丰县人民医院影像科江苏丰县221700

江苏省丰县人民医院影像科(江苏 丰县 221700)

丁长青 王文生 丁爱兰 崔智慧 史志卫

随着低场磁共振成像设备(MRI)在国内县区级医院的普及,由于具有无创性、软组织分别率高的特点,在软组织损伤的诊断和预后评价中的应用越来越普遍。鉴于下肢单纯肌腱(如髌腱、跟腱、股四头肌腱)及韧带(如交叉韧带等)损伤相对多见,文献报道较多,本文所述下肢肌肉损伤未将其纳入。作者收集我院2007年5月~2011年10月45例临床、影像随访和(或)手术证实的肌肉损伤资料,重点分析其低场MRI的表现。

资料与方法

1.1 一般资料45例中,男29例,女16例,年龄8~76岁,平均年龄41.3岁。致伤原因:交通车祸伤21例, 高处坠落伤9例, 挤压伤6例, 砸伤7例,扭伤1例,子宫切除术后1例。除9例为单纯性肌肉损伤外,余36例均合并邻近骨挫伤、骨折或肌腱韧带损伤,14例合并下肢以外其他部位损伤。致伤部位:右下肢25例, 左下肢19例, 双侧1例。损伤为闭合性36例,开放性9例。全部患者均有患处疼痛,相应活动不同程度受限。体检病变处均有肿胀或肿块,局部压痛明显。致伤后至入院行MRI检查时间:2h至9m,平均18h。

1.2 MRI扫描使用仪器与方法采用沈阳中基AG3500型0.35T低场永磁型MRI机,主要运用膝关节正交单接受膝线圈,采用大视野快速扫描方案进行扫描:扫描方位均包括轴矢冠位,序列包括T1WI、T2WI,部分加扫STIR及PDWI,根据病变位置及大小决定不同方位的具体序列,主要扫描参数:T1WI(TR/TE为400~450/15~17),T2WI(TR/ TE为3200~3600/130~145),FOV均采用33cm,激励次数为1次,层厚(轴位7-10mm;矢状位及冠状位3-6mm),层间距0.5~1mm。

1.3 MRI诊断方法由两位高年资医师对图像的征象进行共同分析,重点观察病灶累及肌肉的部位、形态、范围及MRI信号特点。

结 果

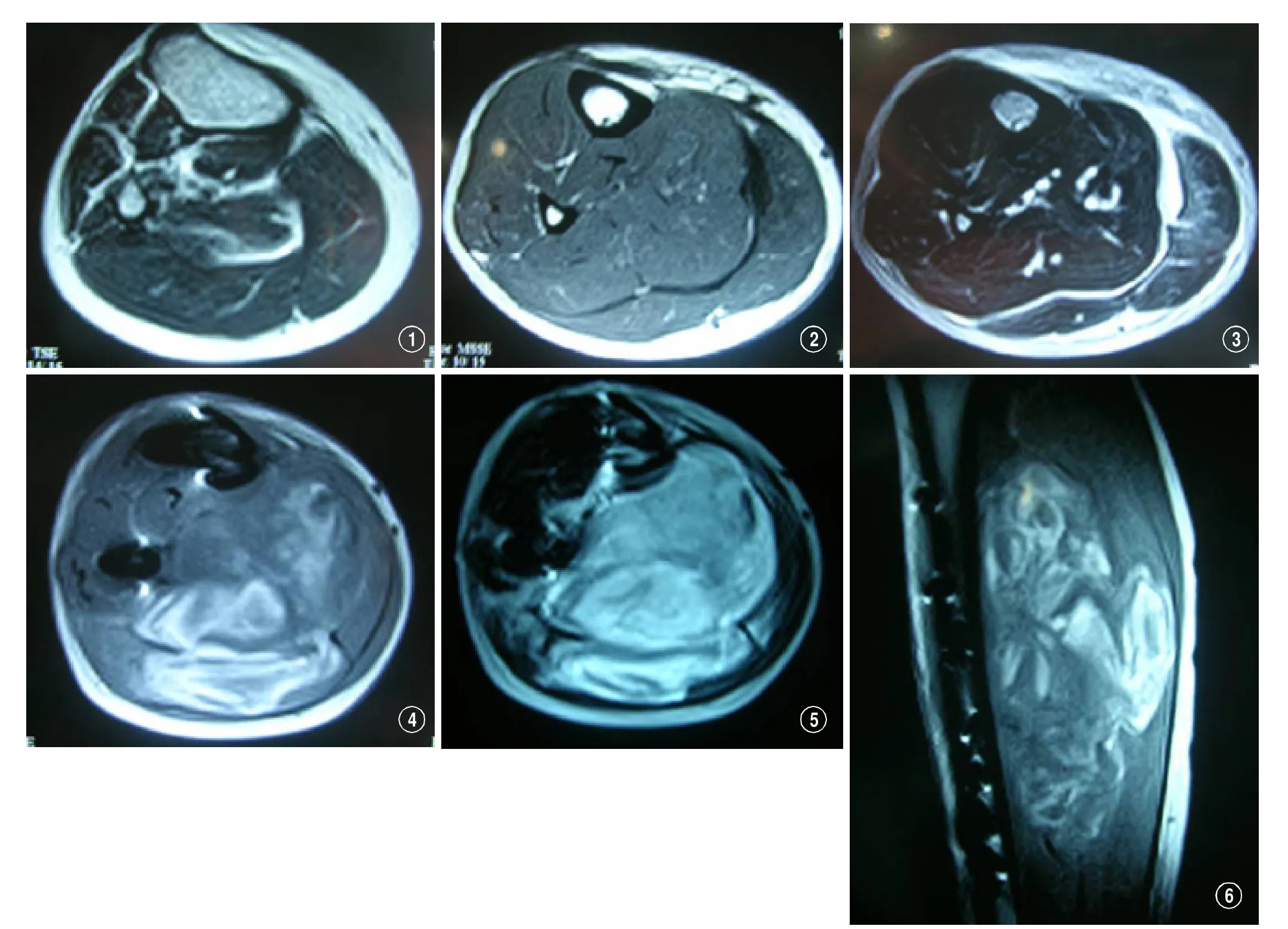

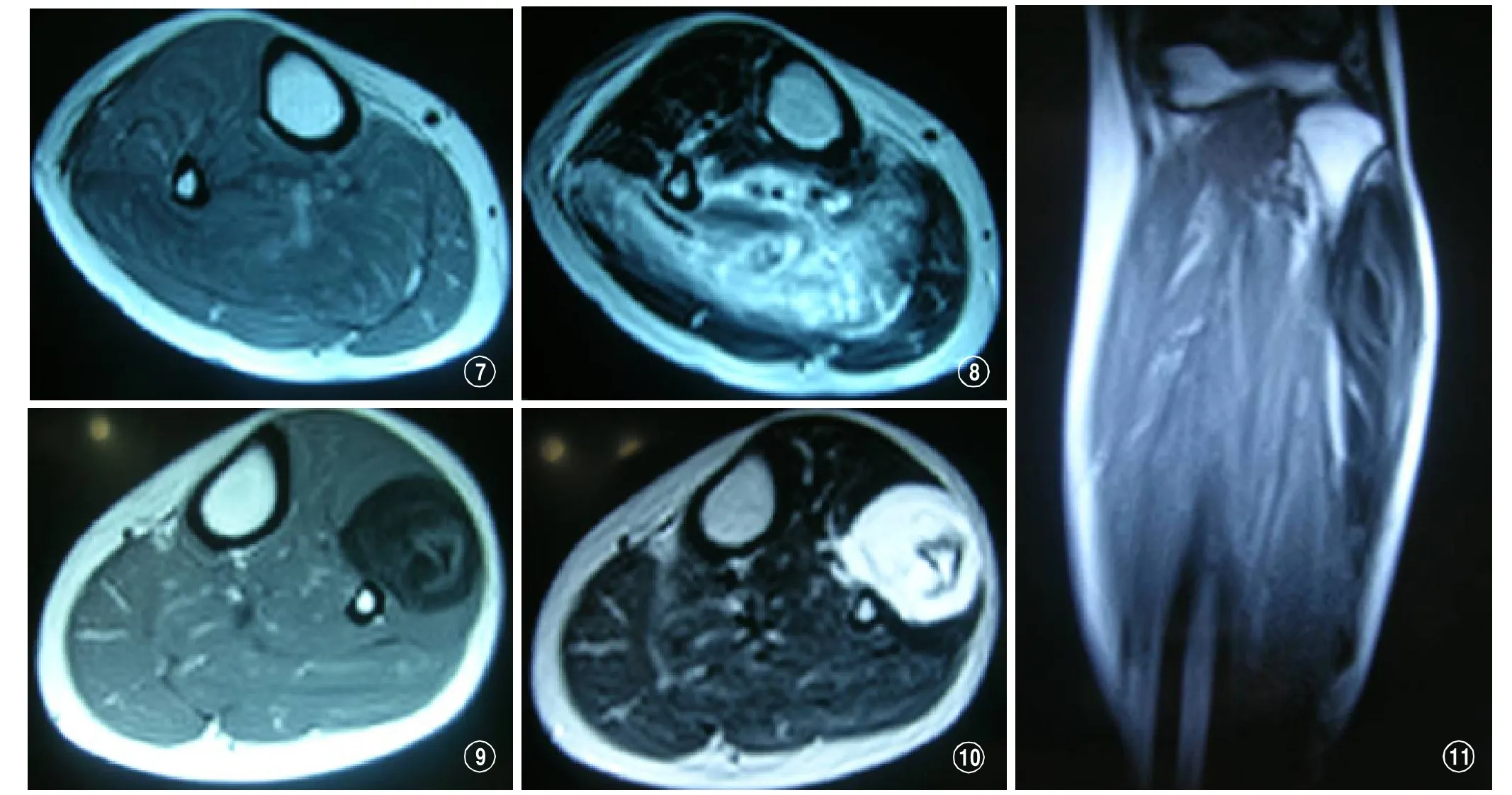

拉伤16例,表现为肌腱交界处呈T1WI低信号T2WI高信号的线状或片状影,其中伴肌外膜损伤(图1)及筋膜撕裂(图2,3)13例;挫伤12例(图4,5,6),表现为直接受伤部位水肿,肌肉体积增大呈T1WI低信号T2WI高信号,重者可伴血肿;血肿10例,表现为肌肉内团块状病变(图4,5,6),因时期不同可有不同信号表现:急性期血肿(<2天)可表现为T1WI等低T2WI等高信号,MRI随访中亚急性期(<30天)表现为T1WI中心等低(渐变高)周围高T2WI高信号,随含铁血黄素的逐渐沉积慢性期T1WI高T2WI等高信号,远期均为低信号;急性骨筋膜室综合症4例(图4,5,6;7,8),表现为受累肌肉高度水肿、肌间隔结构模糊,呈T1WI低T2WI高信号;慢性骨筋膜室综合征3例(图9,10,11),表现为特定筋膜室间腔内累及骨骼肌全长2/3以上的T1WI低信号T2WI高信号区,内可见骨骼肌溶解液化信号。12例同时伴上述2种以上病变,以影响功能最主要的一种统计。主要累及肌肉:腓肠肌17例(内侧头11例),比目鱼肌12例,股直肌7例,缝匠肌6例,腘肌6例,股二头肌4例,拇长屈肌4例,胫骨后肌4例,半腱肌3例,内收肌3例,梨状肌3例,股方肌2例,股外侧肌3例,臀大肌1例。

图1比目鱼肌肌外膜损伤,表现为肌肉周围T2WI高信号的液体信号;图2、3同一患者轴位T1WI及T2WI图像,示左腓肠肌内侧头内侧筋膜撕裂,可见明确裂口,伴裂口周围积液、肌间隙增宽,同时伴腓肠肌内侧头内片状T1WI低T2WI高信号影;图4、5、6同一患者,小腿骨折术后2周,分别为轴位T1WI、T2WI及矢状位T1图像,示腓肠肌外侧头、拇长屈肌、胫骨后肌、比目鱼肌、腓骨短肌等大片状T1WI低T2WI高信号,其间夹杂不规则T1WI及T2WI高信号(亚急性期血肿),该患者同时伴后深室为主的骨筋膜室综合症。

讨 论

正常肌肉外缘光滑,中间稍凸起,但不肿胀变形,所有序列均表现为中等偏低信号,T1WI上可看肌肉中间线状、枝状或羽毛状的脂肪影。肌肉肌腱单位由肌肉、肌肉肌腱交界和肌腱组成,肌肉肌腱交界部承担负荷的能力最弱,最易损伤。筋膜是位于肌肉边缘部的纤维组织,是肌肉的鞘膜,是肌腱最易断裂的部分,肌肉撕裂时液体易于聚集在这里。根据外力的作用将肌肉损伤分为直接和间接损伤,直接损伤包括肌肉挫伤、刺伤及切割伤等;间接损伤包括肌肉扭拉伤或撕裂,以及神经、血管因素所致的肌肉受损。由于下肢最易接受外力冲击,因而为最易发生肌肉损伤的部位,以股直肌、股二头肌、半腱肌、内收肌、腘肌和腓肠肌内侧头发生率为高[1]。分析肌肉损伤时首先需理解其四种病理形式[2]:形态异常,信号正常;肌肉水肿;肌肉肿块:软组织肿块,血肿,脓肿;肌肉萎缩、部分为脂肪替代,萎缩的肌肉肌腱可呈羽毛状。肌肉病变T1WI信号大多与肌肉近似或略低,T2WI多呈高信号,T1WI敏感性较T2WI稍差(但亚急性及慢性早期的肌肉血肿在T1WI上呈高信号更具诊断意义)。

最常见的肌肉损伤是扭伤等间接暴力引起的肌肉拉伤,多位于肌腱交界处,液体量与损伤程度呈正相关。连接两个关节之间的长梭形肌肉最易拉伤,腘肌、股直肌及腓肠肌内侧最易受累,表现为撕裂位置出现水肿,形状取决于肌腱的结构和形状(受伤部位肌腱不同的排列方向),血液和水肿液在肌束间隙内扩散呈现“羽毛状”外观为较典型的表现。严重的拉伤如血肿常有肌纤维断裂,团块状水肿或血肿[2]。慢性期典型改变为局灶性肌腱增厚,肌腱鞘周围肌肉萎缩,需与退行性变鉴别。少部分为肌外膜拉伤,MRI表现为肌肉周围异常,出现少量液体渗出[3]。肌肉拉伤分为三级,轻度即微小损伤,肌肉或肌腱纤维的撕裂小于5%;中度即部分撕裂,MRI可见肌纤维的断裂处呈“星状”的组织缺损,伴有邻近肌腱变薄及紊乱,肌肉肌腱连接处血肿较为特征性表现;重度是肌肉肌腱连接处的完全断裂,MRI表现为损伤处广泛水肿和出血影像外,还可见撕裂的肌腱边缘不规则且分离,撕裂肌肉可收缩成“肿块”样[3-6]。

图7、8 子宫切除术后1周患者的右小腿轴位T1WI及T2WI图像,后筋膜深室内肌肉高度水肿、肌间隔结构模糊,呈T1WI低T2WI高信号;图9、10、11 同一慢性骨筋膜室综合症患者轴位T1WI、T2WI及冠状位T1WI图像,示外侧筋膜室累及肌肉上下范围大部的肌肉液化坏死。

直接创伤所致小腿的挫伤影像类似于拉伤(后者多局限于肌腱拉伤处及附近),多伴皮肤水肿及邻近骨挫伤和(或)骨折;受伤部位各种形态水肿,肌肉体积增大,常为周围间质出血水肿,严重者可合并血肿(表现为团块状病变),浅层肌肉常见,出血可表现为单纯性血肿或实质性出血。在低场MRI上急性期血肿(<2天)因细胞内去氧血红蛋白可表现为T1WI等低T2WI等高信号,MRI随访中亚急性期(<30天)因正铁血红蛋白的沉积表现为T1WI中心等低(渐变高)周围高T2高信号,慢性期T1WI高T2WI等高信号,远期均为低信号。血肿信号与磁共振场强及出血时期有关,有作者认为血肿形态信号随时间演变存在不确定性,因而定期MR随访很重要[4]。但考虑经济原因及临床医师对本症认识不足等因素使得本组病例复查略少。血肿主要应和肿瘤鉴别,血肿多边缘部强化,大部分强化多为肿瘤[1,4]。严重闭合性损伤形成的肌肉间血肿延迟后骨化所形成的软组织肿块(即骨化性肌炎),外围骨化呈低信号,可见骨髓腔形成,X线及CT检查发现骨化所形成的软组织肿块与骨多不连接,此影像表现结合外伤史、随访影像变化可与骨肉瘤相鉴别[7],慢性期完全机化的血肿多个序列上均呈低信号[8]。

骨筋膜室综合征是在封闭的骨筋膜室解剖间隙里灌注压低于组织压,严重者可威胁肢体的存留甚或生命的急重症[9]。小腿由胫腓骨、骨间膜、肌间隔与筋膜形成的间隔区易于形成骨筋膜室综合征,本组7例均发生于小腿。小腿分为4个骨筋膜室, 前室内有伸趾肌、胫骨前肌、腓深神经;外室内有腓骨肌群、腓浅神经;后浅室内有比目鱼肌、腓肠肌;后深室内有屈趾肌、胫后肌、胫后动脉及神经。急性外伤史,病变部位皮肤苍白、麻痹、无脉、肿胀剧痛、牵拉通伴肌肉活动障碍,骨筋膜室组织压增高等是临床诊断的主要依据,当组织压大于或等于30mmHg时, 应及时切开减压,以避免横纹肌溶解后细胞内毒素外渗进入循环系统最终致肾功能衰竭,手术切开以发病8~12h内效果最好[10]。位于特定筋膜室区域内累及较大范围的肌肉软组织水肿、挫伤及出血信号应提示临床医师密切注意骨筋膜室组织压力[11]。本组1例急性者因临床医师重视不够致小腿因动脉部分性闭塞及肌肉溶解坏死而最终截肢。慢性骨筋膜室综合征临床症状类似急性但稍轻呈持续迁延性,MRI表现为特定筋膜室间腔内累及骨骼肌全长2/3以上的T1WI低信号T2WI高信号区,内可见骨骼肌溶解液化信号,作者认为这是慢性骨筋膜室综合症较急性更具特征性的MRI表现。

总之,低场MRI常规序列对下肢肌损伤的诊断、病情分级、治疗方案的选择以及预后判断等方面具有重要的应用价值,值得在基层医院推广。

1.Boutin RD , Fritz RC , Steinbach LS.Imaging of sports related muscle injuries[J]. Radiol Clin N Am,2002,40(2):333-362.

2.Abnormal Signal Intensity in Skeletal Muscle at MR Imaging: Patterns,Pearls, and Pitfalls David A,David G, Elizabeth A, et al[J].RadioGraphics, 2000,20(10):295-315.

3.刘宝良,娄明武,范义,等.16层螺旋CT在闭合性肌腱(韧带)损伤中的诊断价值[J].中国CT和MRI杂志,2007,5(2):49-51.

4.闫东,张景秀,张晶,等.肌肉损伤的MRI表现[J].中国医学影像技术,2008,24(6):811-813.

5.杨建荣,毛小明,赵峰,等.低场磁共振对软组织损伤的诊断价值[J].医学影像学杂志2011,21(8):1261-1264.

6.李江红,杨进军,刘艳,等.腓肠肌运动性损伤的MR影像诊断及临床意义[J].临床放射学杂志,2009,28(5):680-683.

7.卢超,张国庆,张璐,等.长管状骨骨旁骨肉瘤的影像学诊断[J].中国CT和MRI杂志,2008, 6(5):4-6.

8.Helena M,Nizar A,Khamis Al,etal.Calcific Myonecrosis:Keys to Recognition and Management[J].AJR,2006,187(7):67-76.

9.Velmahos GC,Toutouzas KG.Vasculartrauma and compartment syndromes[J]. Surg Clin North Am,2002,82:125.

10.Kiuru MJ, Mantysaari MJ, Pihlajamaki HK, et al. Evaluation of stressrelated anterior lower leg pain with magnetic resonance imaging and intracompartmental pressure measurement[J].Mil Med,2003,168:48-52.

11.徐俊玲,毛晓明,窦社伟,等.小腿骨筋膜间隔综合征MRI表现及其诊断价值[J].中华创伤杂志,2004,20(10):596-598.