审美心理结构的动力学

2012-01-20张玉能

张玉能

(华中师范大学 文学院,湖北 武汉430079)

审美心理结构的动力学

张玉能

(华中师范大学 文学院,湖北 武汉430079)

人类的审美心理结构动力学揭示了人类审美心理的动态构成。审美心理结构是在人类的遗传过程和经验的基础上生成的。对应于审美显意识、审美潜意识、审美无意识,人类的自我形成为创造性自我、经验性自我、本能性自我、创造性自我在本能性自我和经验性自我的基础上生成了审美的自我,从而在自由选择的社会实践之中生成了审美心理动态结构。

审美心理结构;动力学;本能性自我;经验性自我;创造性自我

在一定意义上,我们可以说,审美发展史和艺术发展史也就是人类审美心理结构的动态展现,或者说是人类审美心理动态结构的彰显。因此,我们可以建构一门审美心理结构动力学或者审美心理动力结构学来研究审美心理(审美意识)的动态结构。

一、审美心理结构的遗传和经验基础

审美心理结构是在人类的遗传过程和经验的基础上生成的。按照我们的观点,审美活动和艺术活动是人类所独有的,其他动物都是没有审美活动和艺术活动的。这是因为动物没有人的大脑皮质,也没有人的语言。经过20世纪后半期的神经心理学研究,特别是对人的大脑的研究,许多科学家发现人的大脑和人的语言是区别人与动物的最重要的标志。“从脑部手术后病人的行为观察,或者外伤病人的功能异常,发现脑的某些部位与意识有一定的关系。因为人与其他动物之间的最大差别在于人有高度发达的大脑皮层,动物有无意识尚在争论之中,人肯定是有意识的,所以不少人认为意识位于大脑皮层。深埋于脑中的网状结构,在神经系统的功能发挥上起着至关重要的作用,所有的感觉神经都有分支通向网状结构,网状结构对于‘唤醒’大脑皮层的功能起重要的作用,所以有人认为网状结构对意识起重要作用。人与动物的另一个重大区别是人使用语言进行交流,在大脑左半球发育出很大一片‘语言区’,即便在无人对话情况下,人脑的‘内读’(inner speech)过程对思维和意识仍起重要作用。因此有人认为意识问题与语言区有必然联系”[1]9。既然人的普通意识都是人脑的机能,是与语言相关联的,那么作为人的高级意识的审美意识就更是与人脑的机能和人的语言不可分离。也就是说,人的审美意识及其结构主要是与人的大脑和人的语言密不可分的。那么,人的大脑和人的语言就应该是人的审美意识及其结构的主要物质基础,而这些物质基础就来源于人的遗传和经验。不过,人的遗传和经验,并不是像动物的遗传和经验那样纯属自然的和完全先天的,而是社会的和实践的。换句话说,人的审美意识或审美心理及其结构本质上是人的社会实践的产物,并非纯粹自然的和完全本能的。如果说人的生成本身就是人通过自身的社会实践(以物质生产为中心,包括物质生产、精神生产和话语生产的感性的现实的活动)而完成的,那么,人的意识,特别是审美意识等高级意识就更加是社会实践的产物。因此,人的审美心理或者审美意识及其结构的物质基础就是社会实践的产物,这个物质基础的第一个直接现实条件就是人的身体本身,而人的身体本身就是人的自身生产的产物,虽然人的自身生产包含着许许多多自然的遗传基因和遗传因素,但是,人的自身生产的人类社会性、实践自由性、审美超功利性给人的审美心理或审美意识及其结构奠定了超越性物质基础。有了人的身体的存在,就可能有物质生产、精神生产和话语生产的社会实践,这些社会实践主要是给人的审美心理或审美意识及其结构奠定了社会经验基础,给人的审美心理及其结构准备了创造性、精神性、符号性的社会经验基础。

实际上,人的自身生产是人类社会实践中的物质生产的一个重要方面,甚至可以说是一个必不可少的人类存在的本体论基础,因为没有人的自身生产也就没有人类社会的一切。因此,研究人类的审美和艺术不能忽视人的自身生产的本体论意义和功能。人自身的生产造成了人的存在,正是人的存在需要生活资料的生产和生产资料的生产,才产生了物质生产的“劳动”,而劳动生产生成了人类社会和人类社会的一切。人是通过劳动生产自我生成的历史成果。人类通过劳动生产超越了动物界而生成为人类的存在,从而也改变了人自身的生产方式和生产关系。人的自身生产不同于一般动物的种族繁衍,它是一种人类所独有的社会性生产,因而具有人类社会性,实践自由性,审美超越性。尽管有一些动物也具有一定的社会性,在它们的种族繁衍之中也有某种社会性或种群性,但是这种社会性或种群性却是动物性的,而不是人类性的。正如马克思在《1844年经济学哲学手稿》之中所说的:“诚然,动物也生产,它为自己营造巢穴或住所,如蜜蜂、海狸、蚂蚁等。但是动物只生产它自己或它的幼仔所直接需要的东西;动物的生产是片面的,而人的生产是全面的;动物只是在直接的肉体需要的支配下生产,而人甚至不受肉体需要的影响也进行生产,并且只有不受这种需要的影响才进行真正的生产;动物只生产自身,而人再生产整个自然界;动物的产品直接属于它的肉体,而人则自由地面对自己的产品。动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来建造,而人懂得按照任何一个种的尺度来进行生产,并且懂得处处都把内在的尺度运用于对象;因此,人 也 按 照 美 的 规 律 来 构 造。”[2]46-47虽 然 马克思在这里所论述的主要是物质生产中的生活资料和生产资料的生产,不过,其中也涉及到人和动物的“自身的生产”。马克思所说的“动物只生产自身,而人再生产整个自然界”,就是说的动物的“自身的生产”,而且可以说进一步论述了动物的生产的单一性,也就是说,动物的物质生产就只有一种形式,它的自身生产与物质生产是同一的,而人的生产,除了生产自身之外还要再生产整个自然界。因此人有两种生产:人的自身生产以及生活资料和生产资料的生产。不仅如此,马克思的上述一段话所阐述的原则也适用于人和动物的自身生产的区别。这种区别也就是人类物质生产(包括人自身的生产)的特征:人类社会性,实践自由性,审美超越性[3]。

所谓人类社会性,是指人的自身生产并不是纯粹生物性的活动,而是一种人类社会所独有的社会性活动。人的自身生产只是在人类社会中通过婚姻于社会性家庭之中进行的,而家庭既是生物性驱使的结果,又是社会文化的产物。正如克洛德·列维-斯特劳斯在《家庭史》序言中所说:“在人类社会的长河中,家庭以极不相同的面貌出现。但不管哪一种形式,如果只从繁衍后代的本能、夫与妻之间及父亲与子女之间的亲情联系上或将这些因素这样或那样结合在一起来解释,都无法得到完全的解释,只用这些因素解释家庭之所以存在都解释不了。理由很简单,那就是:在任何人类社会中,一个家庭出现,其先决条件必须是存在另外两个家庭。这两个家庭中,一个家庭出一个男的,另一个家庭出一个女的,从这两个人的婚姻中产生第三个家庭,且如此无限反复下去。没有家庭就没有社会。反之,如果先没有社会,也就没有家庭。”[4]6-8似乎还可以说社会与家庭是互为前提的。人类的婚姻和家庭是以生物学前提为根基的,但是人类的婚姻和家庭又是在社会及其文化的影响下产生和发展的。“家庭是一个社会组织,但基于生物根基之上。不论社会属于何种类型,家庭普遍存在。但是,每个社会又由于其人口结构、经济组织及宗教信仰不同,分别给家庭打上独具特点的烙印。”[4]6-8

从原始人的生殖崇拜和乱伦禁忌神话就可以看出,人的自身生产既是一种生物性行为,又是一种社会性行为。“在直接与人有关的生殖崇拜神话中,最受人关注的应是女性祖先的神话。在世界上较为完整的氏族神话中,都有氏族女性祖先的神话。这些神话大多历史亘古,反映了远古人类对人类生殖的认识和崇拜。中国的女娲、螺祖、华胥等女性祖先的神话,特别是女娲神话,从女娲的名字、女娲的蛇身到‘女娲之肠’,都是女性生殖崇拜的形象体现。女娲神话就是一个女性生殖崇拜的文化典型”[5]85。女娲的名字就表现了人类早期对人的自身生产,即生殖的生物性和社会性的双重认识。根据汉字的分析,娲是由女和呙两部分构成。女表示人名的性别,呙的两个组成部分是冎和口,冎是被剔除掉肉的人骨架,口则是女性生殖器的象征。“咼字的形体基本上是一个正面站立,双腿稍微叉开,故意显露阴户的女祖神形象,‘口戾不正’是其阴户大开,形态略有变异的呈现。女娲是一个源自性崇拜和生殖崇拜的文化女祖”[5]152。女娲名字以女性生殖器的象征来表示就足以说明,原始人最先是把人的自身生产认作是一种自然的过程,它直接与女性生殖器密切相关,但是,人们在构成文字时又不是纯粹象形,而是以象形为主加上了会意,以口来象征女性生殖器,就赋予女娲这个女性先祖的生殖能力以社会性、文化性、象征性。至于神话中母子乱伦禁忌,就更是反映了人的自身生产的社会性。“母子乱伦禁忌是原始先民的第一个禁忌,在人类进化史上具有划时代的意义。它对原始血缘群体的生物繁衍及文化发展都起到了难以估量的作用。美国文化人类学者罗杰·M·基辛在《当代文化人类学》中说:‘乱伦禁忌禁止家族群体内部交配,从而奠定了人类社会的形成。’母子乱伦禁忌是人类由生物群体向社会群体开始转化的第一个标志”[5]99。因此,人的自身生产的人类社会性给人类的审美心理结构赋予了生物性和社会性的双重遗传的物质基础:生物性遗传基因和社会性文化积淀。这种生物性和社会性的二重性当然也就使得人类审美心理结构显现为动态进化发展,表现出了多种因素的相互作用。

所谓实践自由性,是指人的自身生产不是一种动物性的本能活动,而是一种既合乎动物本能的自然规律性,又合乎人的社会目的性的活动,既是一种个体的行为,又是一种社会行为,既有某种功利性,又有某种超功利性的社会活动。所谓“自由”,按照马克思主义经典作家的论述,就是对于自然的必然规律的认识和运用。马克思主义的实践唯物主义的自由观突出了人类社会实践的创造性自由,也就是在社会实践之中认识事物的客观规律为人类的一定个体和群体的某种功利目的或非功利目的服务。实践的自由应该是:合规律性与合目的性的统一,个体性与群体性的统一,功利性与超功利性的统一。人的自身生产当然具有自身的自然规律,违背了这种自然规律人的种族繁衍就不可能实现,不过,人的自身生产也有自身的合目的性,而且,人的自身生产不仅必须达到合规律性与合目的性的统一,同时还必须是个体性与群体性的统一,功利性与超功利性的统一。因此,人的自身生产就是具有一定自由的物质生产。正因为如此,人的自身生产必须是优生优育的生产,而不是那种靠广种薄收的生产,因而才会有人类的生殖崇拜文化,把人的种族繁衍看作是神圣的事情,把它表现在神话之中,绘制于岩画之上,凝结为大母神的神圣形象,同时这些诸如女娲、螺祖、华胥之类的女先祖已经不仅仅是人类的生育之神,而且还是创造万物的始祖,也是保护人类的神祇。所以,关于女娲的神话才有多种多样:女娲抟土造人,女娲补天,女娲之肠化出诸神,女娲止雨,女娲蛇身等等,超越了单纯的生殖意义,而成为了创造和化育人类和万物的族类象征和神圣个体。这样的神话的意识和无意识积淀为审美深层心理时就构成了自由创造性实践的原始意象或原型,既保存了审美心理结构的自由创造性及其过程性,又显现了审美心理结构的多样化动态形象显现性。

所谓审美超越性,是指人的自身生产超越了动物的本能活动,而成为了一种“按照美的规律来构造”的生产活动,它可以按照人们自己的美的意愿在某种程度上达到个别与一般相统一,偶然与必然相统一,概念与形象相统一,选择出越来越美的后代。人类的自身生产内在地具有美的规律。从表面上看,好像人的性爱、婚姻、家庭的自身生产过程是人本身无法控制的,特别是后代的外在美(相貌、体型、肤色、发色等等)是人们无法控制的,完全是一种生物学遗传性因素决定的。但是,人们在择偶、缔结婚姻和家庭之前可以通过一系列“按照美的规律”的选择,选择合乎自己审美观念的配偶来缔结婚姻和家庭,这样就给“按照美的规律来构造”的人的自身生产规定了一种遗传基因。人的自身生产的审美超越性把人的种族繁衍从纯粹生物链之中超越出来,成为不同于动物的物种尺度复制的审美化自我生产。因此,人的第二性征比起第一性征成为了更加重要的人类自身生产的形象化尺度。因而“丰乳肥臀”成为了原始民族的“维纳斯”的审美形象和审美信息的外在表征。全世界的原始的壁画和岩画上都是这样来表现生殖崇拜和原始审美观念的美女形象。人类的生殖崇拜在爱与美之女神维纳斯的演化发展过程中同样表现为一个逐渐实现合规律性与合目的性相统一,个体性与群体性相统一,功利性与非功利性相统一的实践过程。最早的维纳斯女神都是丰乳肥臀、性特征突出的形象,像奥地利维林多夫的“维纳斯”小雕像,法国罗塞尔的“维纳斯”浮雕,捷克多尼维斯托尼斯的“维纳斯”,意大利古里马尔蒂的“维纳斯”等等雕刻,都是如此,而且其功能也是一种集科学、宗教、道德、艺术为一体的“集体表象”的形象[6]5。只是随着社会实践的发展,生产力的提高,生活的改善,认识的完善,“维纳斯”女神才成为神话和原始艺术中的审美对象和艺术作品。古希腊神话中的阿佛洛狄忒(即古罗马的维纳斯)自从得到了“金苹果”以后就由爱神(生殖女神)转化为审美和艺术的女神(美神),就表现了维纳斯女神的演化发展过程,亦即表现了实现合规律性与合目的性相统一,个体性与群体性相统一,功利性与非功利性相统一的实践过程。我们在维纳斯女神形象身上看到的是一个突出了女性特征的个体,却又是代表了人类的爱与美的女性种类;她既是合乎种族繁衍规律性的形象,又是合乎人类优生优育的目的性的形象;她不但体现了人类的生育、养育、教育的功利性目的,而且还体现了审美和艺术的非功利性目的;她就成为了爱与美的象征。就这样,维纳斯女神成为了欧洲美女的典型。这样的演化发展过程反映在人类审美心理结构之中就是他的动力学结构或者动态结构。

至于人类的物质生产(劳动)、精神生产和话语生产,就比人的自身生产更加具有人类社会性、实践自由性和审美超越性,从而表现出非常突出的自由创造性、人文精神性和符号象征性,集中地形成为人类生产劳动的审美构造性,亦即马克思所谓的“按照美的规律来构造”。马克思在《1844年经济学哲学手稿》关于物质生产(人的自身生产和生活资料的生产)的审美性作出了非常精辟的论述,这些论述原则上也适用于精神生产和话语生产。人类的精神生产和话语生产是在最广泛意义上的“全面的”生产,“自由的”生产,“超越的”生产,因而是真正意义上的“按照美的规律来构造”。这种审美构造性反映在人的审美心理结构上也就是它的动态心理结构,换句话说,人的审美心理结构充分地体现了社会实践的自由创造性、人文精神性、符号象征性;或者说,人的心理结构的动力系统“全面”、“自由”、“超越”地调动、运作、发展了人的所有本质力量,这样也就更好地表征了人的社会实践的人类社会性,实践自由性,审美超越性。众所周知,文学艺术的创作和欣赏活动是最为纯粹和典型的精神生产和话语生产。它们的自由创造性、人文精神性、符号象征性是最为突出的,它们所表现出来的社会实践的全面性、自由性、超越性也是最为明显的。因此,从本质上说,文学艺术的创作和欣赏活动也就是审美活动。在一定意义上来看,它们也就是人的审美心理结构的外化表现,所以,审美心理结构的动态性也就显示为文学艺术的创作和欣赏活动的动态性,从而形成为文学艺术的发展变化史。在人类审美心理结构的不同层面上,即在审美显意识、审美潜意识、审美无意识的各个层面上,其中的各个构成因素在不同空间中的相互作用形成了共时性的审美经验,而其中各个因素随着不同时间的变化形成了历时性的审美经验。因此,反过来我们可以说,社会实践(物质生产、精神生产和话语生产)是人类审美心理动态结构的经验基础。

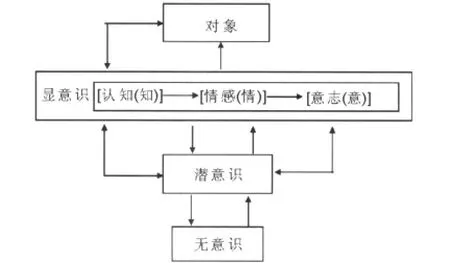

二、创造性自我对心理结构的决定

根据意识是大脑的机能和大脑皮质功能定位的基本原理,我们认为,人的意识可以相应地大致划分为显意识(新皮质)——潜意识(古皮质)——无意识(旧皮质)。同样的,审美意识的结构也是可以相应地划分为“审美显意识——审美潜意识——审美无意识”三个层次构成的动态结构。这个动态结构是一种双向相互作用的动态结构:审美显意识↔审美潜意识↔审美无意识。审美显意识之中又是认识、情感、意志双向相互作用的动态结构:认识↔情感↔意志。人的审美心理动态结构是每一个个体心灵(大脑)之中所具有的,因此,不同的审美心理层次就与不同的人的自我相关。我们把人的自我分为三类:创造性自我——经验性自我——本能性自我,它们分别对应于审美显意识、审美潜意识、审美无意识。在审美心理动态结构中,审美需要和审美想象(包括联想)是最重要的内驱力和外引力,而情感则是中介因素。我们可以图示如下,见图1。

图1 审美心理动态结构图

一般说来,当人们面对一个审美对象时,不论这个审美对象是一首诗,一幅画,一尊塑像,还是一曲歌,一出戏,一部影视片,人们总是首先在审美显意识层面进行活动以应对这个审美对象。在审美显意识层面,一般也是先从审美认知开始,通过感觉器官,形成对这个审美对象的感觉、知觉,再经过情感活动产生审美意象,进一步进行联想、想象以及以形象思维为主,以抽象思维为辅的审美思维过程,形成一种意志自由的审美状态。在这种初步的审美状态下,非常可能调动出审美潜意识和审美无意识层面之中早就积淀了的审美意象或者审美的认知因素、情感因素、意志因素,共同参与到当下的审美活动中,以一种全面被激活的审美意识的动态结构面对这个审美对象。这样,一方面,审美对象引起了审美主体的全面动态的审美反应,人们往往进入一种物我不分,天人合一,如梦如醉的审美自由境界;另一方面,审美对象经过了审美主体的审美显意识的知、情、意的反反复复的感受,变得更加丰富多彩,更加富有感情色彩,更加自由自在,可以成为人的意识的象征,转化为人的精神世界的形象显现,再加上人的审美潜意识和审美无意识中的各种各样的审美意象以及形形色色审美因子的活跃参与,整个审美活动就成为了一种审美显意识、审美潜意识和审美无意识相互渗透,共同作用,交相辉映的动态构成的过程。审美欣赏活动如此,审美创作活动大致也是如此。天宝十二年(公元753年),诗人李白独自一人又来到安徽宣州敬亭山,面对静谧的敬亭山,诗人处在一种孤独寂寞的心境之中,看到鸟儿自由地飞翔在空中,云彩悠闲地飘浮在天幕之上,他油然想到自己离开长安已经十年,长期的漂泊生活,饱尝了人间辛酸苦辣,看透了世态炎凉,越发感到自己的孤寂。那些飞鸟飘云都好像是那些趋炎附势的世人纷纷离他而去,只有眼前的敬亭山还像故人一般与他相对无语,默默相望。诗人通过联想、想象以及移情,把无生命和无人的情感的敬亭山看作是自己的一位老朋友,陪伴着自己度过这个寂静的审美享受时光,使他多少感到一点投身大自然的慰藉。于是,他沉浸在一种面对敬亭山的永不餍足的审美自由境界之中,从而创作了《独坐敬亭山》:“众鸟高飞尽,孤云独去闲。相看两不厌,只有敬亭山。”我们可以想象,李白在独游敬亭山时,一方面是感到了当下的寂静和孤独,于是周围的一切都好像在离开自己;另一方面,在这种孤寂的心境之下,他的心中翻腾起这么多年到处漂泊的辛酸苦辣,回想起在长安时的世态炎凉,于是那些本来是无意识地飞翔的小鸟和并非有意的浮云也都仿佛成为了趋炎附势的世人的象征,整个安静无声的敬亭山风景化作了李白的孤独寂寞的精神世界的形象显现,而岿然不动的敬亭山也就成为了一个有生命、重情义的老朋友。正是在这样的审美心理结构的动态过程中,李白的审美显意识(感知、联想、想象、形象思维、心境、意愿)与审美潜意识和审美无意识共同作用,通过“移情”创造了一个审美自由境界,表达了他对世界的看法,抒发了他的孤独寂寞的情感,也宣泄了他对世态炎凉的不满,表白了他甘于寂寞的孤傲之志和热爱自然的逍遥之情。所以,如果没有此前长期飘泊不定的生活经历,没有在长安京都的那些耳濡目染的世态炎凉景象的积累,没有他长期生活中铸就的孤傲不群的人格,诸如此类所形成的审美潜意识和审美无意识的参与,恐怕就难以写出流传千古的《独坐敬亭山》一诗及其况味。

三、自由选择与审美心理动态结构

人们所面对的自然风光和社会情境是丰富多彩的,具有各种各样的性质特点,但是,为什么偏偏就是这样的性质特点成为了审美欣赏和审美创作的关注焦点,就像《独坐敬亭山》之中就主要写了“众鸟”、“孤云”、“敬亭山”,而并不是把当时所看到的一切事物都纳入审美视野?这就涉及到一个审美主体的“自由选择”问题。审美主体的自由选择是审美活动中审美主体的审美心理动态结构作用的结果。在审美活动中,每一个审美主体都是一个完整的“自我”,不过,这个“自我”整体又是由不同层次的“自我”构成的。一般说来,审美无意识层次中的“自我”主要是一种本能性自我,审美潜意识中的“自我”主要是一种经验性自我,它们共同成为审美显意识中的创造性自我的基础。创造性自我在本能性自我和经验性自我的基础上生成了审美的自我,从而在自由选择的社会实践之中生成了审美心理动态结构。正是这种创造性自我外显为审美自我,审美自我的创造性主要表现为审美活动中的“自由选择”,而正是这种“自由选择”成为了把审美显意识、审美潜意识和审美无意识沟通起来,形成审美心理动态结构的关键。

审美的“自由选择”主要是创造性自我即审美的自我的功能和特点。我们知道,在审美无意识中的本能性自我是由人类长期进化过程中形成的一些无条件反射所构成,它们基本上就是被人的实用需要(生理需要,安全需要,归属需要,尊重需要)所决定的,尽管在构成为审美无意识时,这种本能性自我已经超越了生物性的本能性自我,但是,它们仍然是受制于类似于无条件反射的审美本能“动力定型”。正因为如此,才会有所谓“爱美之心人皆有之”的现象。它反映在人类的饮食男女、自我保存、群体意识、体面观念等等方面都本能式地追求审美和美,而并不具有“自由选择”的意愿。同样,审美潜意识中的经验性自我主要是长期人类社会实践过程中所积累沉淀起来的集体经验和集体记忆,它们主要是以文化传承的方式代代相传,因此,在一定的时间空间中和一定的社会条件下,人们是没有办法自由选择的,而是近乎“被抛入”一定的文化氛围之中,这一定的文化也就在一定程度上铸就了一个民族,一个阶级,一个阶层,一个群体,一个个体的性格特点。正因为如此,才会有美和审美及其艺术的民族性、阶级性、地域性、群体性、个体性等特点。它们是由人们的某种社会实践,特别是审美实践和艺术实践的经验积累所构成的,也就是海德格尔和伽达默尔的解释学美学所谓的“先入之见”。正是这种审美潜意识所构成的“先入之见”制约着人们的审美经验和现实审美活动,在一定意义上审美主体在审美潜意识方面是没有自由选择余地的。每一个人出生在什么样的家庭之中,成长于什么样的文化氛围之中,在某种意义上来说是不能由个人自由选择的。然而,在审美无意识和审美潜意识的“先在”(或“前在”)的基础上,创造性自我或审美自我生成出来。这种创造性自我或审美自我直接面对着千差万别,变动不居的现实世界,它就具有了比较充分的“自由选择”的功能和特点。这种“自由选择”在一定的时间空间中或者一定的社会条件下就可能选择审美心理结构中的某一个层次或者某一种因素,作为中心点来建构起具体的审美心理结构模式。由于时间空间或者社会条件的变化,审美主体的这种审美显意识中的创造性自我或审美自我所“自由选择”的审美心理结构的中心点就会发生相应的变化,于是,人的审美心理动态结构也就形成了。这种审美心理动态结构的不同模式在审美实践和艺术实践之中必然会显现出来,从而形成某一个时代中的某一个民族,某一个阶级,某一个地域,某一个群体,某一个个体的特殊的审美风貌或者艺术风格。这是审美发展史和艺术发展史的一个重要的动因。过去,我们研究审美发展史和艺术发展史,往往只看到具体的社会历史条件的动因,而并不注意审美心理动态结构这个动因。实际上,在社会历史条件与审美发展史和艺术发展史之间必定会有这样一个审美心理动态结构的中介因素,而不是前二者之间直接发生关系或者作用。关于这种审美和艺术与社会生活的关系的间接性和社会心理的中介性,俄国马克思主义文论家普列汉诺夫曾经进行了研究。

强调社会心理在艺术的发展演进过程中的作用,是普列汉诺夫美学思想中十分重要且极富有独创性的内容。他认为,在艺术发展演进规律的研究中,首要的问题是艺术发展的根源问题,而这个问题由于马克思创立了社会存在决定社会意识、经济基础决定上层建筑的基本原理,已在原则上获得了解决。但是他又认为,要真正揭示艺术发展的规律,仅仅指出艺术演进的根本原因是不够的,还必须进一步探究社会物质生产的特定的社会经济结构是怎样地决定着远离经济的艺术的发展的,也就是说,还必须弄清楚艺术受社会经济的制约的客观过程和途径。他根据恩格斯关于社会经济因素与思想体系之间存在一些“中间环节”的思想,提出了社会结构“五项因素公式”(即他把社会结构的基本因素概括为:生产力、生产关系、政治制度、社会心理和社会思想体系),并依此指出,在艺术与经济结构之间的社会心理这个中间环节在艺术和其他一切思想体系的形成、发展中具有重要作用和意义。在普列汉诺夫看来,社会的经济、政治关系对艺术的决定作用,必须以社会心理为“中介”,而艺术也只有通过社会心理这个中间环节才能反映社会的经济关系和政治关系。因而,他把深入研究社会心理及其中介作用,看作是探究艺术和各种思想体系发展史的一个重要关键。他说过:“要了解某一国家的科学思想史或艺术史,只知道它的经济是不够的。必须知道如何从经济进而研究社会心理;对于社会心理若没有精细的研究与了解,思想体系的历史唯物主义解释根本就不可能。……因此社会心理学异常重要。甚至在法律和政治制度的历史中都必须估计到它。而在文学、艺术、哲学等学科的历史中,如果没有它,就一步也动不得。”[7]272-273普列汉诺夫把社会意识区分为意识形态和社会心理两种形式。意识形态具有理论化、系统化的特点,与社会存在的关系具有更间接的性质。而社会心理,作为特定时代的特定国家与民族(在阶级社会里则是特定阶级、阶层和社会集团)的普遍流行的习惯、情感、动机、情绪、道德风尚与审美品味等等精神状况,却具有原始性和朴素性的特点,十分生动、丰富。与社会存在具有更直接的关系,是意识形态产生的直接根源。因此艺术必然反映社会心理。这样,观察、研究特定历史条件下阶级斗争和艺术的关系,就必须考察当时的阶级心理。他对社会心理与艺术题材的选择,艺术风格及人物塑造的关系都作过探讨。例如,他曾分析了法国古典主义作家高乃依的戏剧创作与当时的社会心理的关系。他指出,高乃依悲剧中的人物性格是以坚强、刚毅和英勇为特色的,他们更多地用头脑生活而很少用心肠生活,甚至在女子的性格中也很少有女性的东西,而这是由于当时法国长期的社会动乱和政党之间的残酷斗争,造就了法国一代人坚强而粗暴的性格和不屈不挠的斗争意志所致。更为深刻的是,普列汉诺夫着重论述了作为一种特殊的社会意识形态的艺术在反映社会心理时的独特之处:通过个人心理来表现社会心理。没有个性,就没有艺术,没有个人心理的表现,就没有社会心理的表现。他在评价格·伊·乌斯宾斯基的小说时说,如果在这样的农民群众当中,不论是农妇或农夫,他们一个像一个,具有同样的思想,穿着同样的服装,唱着同样的歌曲,那么,莎士比亚在这样的农民面前也毫无办法。他认为高尔基的剧本《仇敌》,就是通过个体心理的描绘而表现出现代 工 人 运 动 的 心 理 的[8]200-201。当 然,普 列汉诺夫主要是从原则上指出了社会心理对审美和艺术的中介性作用,并没有深入进行研究。

实际上,在一定时间空间之中和一定社会条件之下创造性自我或审美自我,不论是作为集体还是个体的审美主体,都会有某种自由选择,从而形成为审美实践和艺术实践中的时代风貌、地域特征、个人风格。它们的形成除了社会实践的生活历史条件之外,就是创造性自我或审美自我的自由选择及其审美心理动态结构模式改变的结果。我们这里主要从审美心理动态结构的角度,宏观上来考察一下西方文论的模式变化。

一般说来,西方文论的源头有两个,一是古希腊文论,另一个是希伯来文化浸染下的欧洲中世纪基督教文论。其中古希腊文论是主要方面,基督教文论是希伯来文化与古希腊文论融合的结果。在某种意义上来说,古希腊文论是西方文论的正宗源头。在古希腊(公元前6世纪—公元前1世纪),这个西方文论和美学的主要源头,是生长着的“正常的儿童”。在这个“正常的儿童”那里,审美实践和艺术实践及其理论成果表现出全方位性,反映了人的比较全面的审美心理动态结构,具有朴素的辩证法精神。因此,古希腊的文论比较全面地体现出审美显意识、审美无意识和审美潜意识的和谐统一,理性和感性的统一,情感和认识的统一,必然和自由的统一,个人和社会的统一,内容和形式的统一;尽管这一系列统一还是素朴的、初级的、有待发展的。因此,这个“正常的儿童”的审美心理结构也是正常的,一般的,虽然表现形态并不完全平衡,但是,后世西方文论和美学的理论形态的主要方面都在古希腊文论和美学之中孕育了。毕达哥拉斯的“美是数的和谐和比例”,苏格拉底的“美是效用”,柏拉图的“美是理念”,亚里士多德所谓“美要依靠大小、比例和安排”所形成的整体,苏格拉底和亚里士多德的“美即善”、中庸、合适,等等,从不同的方面来把握美的本质。在文艺的本质问题上,古希腊时代流行的是“摹仿说”。然而,德谟克利特的“摹仿说”主要是指文艺对自然的模拟和仿效;柏拉图的“摹仿说”主要是一种“影子摹仿说”;而亚里士多德的“摹仿说”则是一种“真实摹仿说”。因而柏拉图反对摹仿的文学艺术,是在本体论意义上视其为“不真实”;而亚里士多德称赞诗(文学艺术)比历史更加真实,更加具有哲学意味,是从认识论和价值论角度来肯定文艺的真实性。在文艺创作论上,德谟克利特主张“灵感说”;柏拉图认为文艺创作是“代神立言”,因此诗人艺术家必须处于“神灵凭附”的“迷狂状态”;亚里士多德主张文学艺术是对现实,特别是对人的想象性、创造性的“摹仿”,因此是需要天才和学习两个方面的。在文艺起源论上,德谟克利特主张人类摹仿自然界中的动物,比如,人摹仿夜莺学会了唱歌而有了音乐;柏拉图则认为诗人的灵感是文艺之源,而灵感却来源于神灵,或者诗人回忆了神灵的理念,而代神立言才有了诗(文学);亚里士多德又不同,他把文艺的源泉归于人类的摹仿本能,这种摹仿本能不仅使人获得了知识,而且使人得到了快感,因而产生了文学艺术。在文艺功能论方面,苏格拉底宣扬“效用说”;柏拉图则进一步强调文艺为城邦的政治服务,因此他的“理想国”里只允许颂神的文艺以及培养城邦的管理者和保卫者的文艺,即来源于神灵及其记忆的表现理念的文艺;亚里士多德则把文艺的功能主要归结为“卡塔西斯”,不管卡塔西斯的意义是“净化”,还是“陶冶”,或是“宣泄”,都强调了文艺的世俗的、现实的、心理的作用。仅仅从上述这样挂一漏万的粗略梳理中,我们就可以看到,古希腊文论是注重了人的审美心理结构的主要方面和主要因素,并没有偏执于某一个片面。如果把那些古希腊主要的美学家和文论家的理论观点放在一起,就可能构成古希腊美学和文论的全方位性:既注意到表层审美心理,也关注深层审美心理;既看到了文学艺术中的认知方面,也兼顾了文学艺术中的情感、意志方面;既把握了文学艺术中的感性因素,又不忽视文学艺术中的理性因素。这样就形成了西方文论的完整的胚胎,这个胚胎在以后的发展过程中则由于不同条件下的审美自我的自由选择,而形成了不同形态的美学和文论,分别表征着某一种西方审美心理结构模式。大致说来,西方美学和文论的发展历程主要经历了如下轨迹:古希腊罗马古典主义(公元前6世纪—公元5世纪)→中世纪神秘主义(公元5—13世纪)→文艺复兴人文主义(14—16世纪)→新古典主义(17世纪)→启蒙主义和感伤主义(18世纪)→浪漫主义(19世纪初期)→现实主义(19世纪中期)→批判现实主义和自然主义(19世纪后半期)→形形色色的现代主义(20世纪初—50年代)→林林总总的后现代主义(20世纪60年代以后)。在不同的历史时期,西方审美心理结构也在不断地变换着结构模式。大致说来,西方的审美心理结构,在从古希腊起源到后现代主义思潮兴起的审美实践和艺术实践中表现出各种不同的模式。在公元前1世纪古罗马时的早期和中期,古希腊美学和文论的全方位性开始消解,出现了“理性规范情感”的审美心理结构模式,其主要表现形式就是贺拉斯以亚里士多德的理论定型化的古罗马古典主义模式,它主张“美是合式”,在文学创作中要讲求人物性格、人物语言、文学题材、文学体裁的“合式”,要以古希腊诗人的作品作为圭臬,“摹仿古人”,要求文学作品“寓教于乐”。到了公元5—10世纪古罗马晚期和中世纪早期,开始流行“神的意志压抑情感”的审美心理结构模式,其代表人物就是古罗马的普罗丁和中世纪早期的教父奥古斯丁。他们以柏拉图的美学和文论定型化而形成为神秘主义模式,主张“美是上帝的美的光芒的流溢”,要求文学艺术传教布道,反对世俗文艺,像柏拉图一样列举了世俗文艺的三大罪状:不真实,亵渎神灵,败坏道德,要求文学艺术家摹仿上帝创造世界那样来创造文学艺术作品,文学艺术成为了神学的奴婢。在11—13世纪,中世纪盛期的神秘主义美学和文论则改宗亚里士多德的美学和文论思想,然而更加神秘化;托马斯·阿奎那是此时“神的直觉笼罩情感”审美心理结构模式的代表人物,他强调美是一种“一眼见到就使人愉快的东西”,审美和艺术是一种特殊的认识,具有直觉性和非功利性,美主要是由眼睛和耳朵来感受的整体,美的三个要素是:完整、和谐、鲜明;美和审美及其艺术的根源在于上帝,因此,美与善是一致的,不过,美涉及认识功能,而善却是“一切事物对它起欲念的对象”,美在本质上是不关欲念的,事物之所以美,是由于神住在它们里面[9]65-66。到了14—16世纪文艺复兴时代(或中世纪晚期),西方的审美心理结构走向了审美的知、情、意全面解放,深层审美心理浮出世面。在卜迦丘的《十日谈》,乔叟的《坎特伯雷故事集》,拉伯雷的《巨人传》以及欧洲各国的民间故事之中,审美无意识表现得大胆放肆,审美潜意识也得到了尽情宣泄;在文艺本质问题上,文艺复兴时期的美学和文论把古希腊罗马的“摹仿说”感性形象化为“镜子说”,分别出现在达·芬奇、莎士比亚、塞万提斯等人的文艺作品和文论著作之中。在文学创作中提倡民族语言(但丁所谓“方言”“俗语”),反对规范化的拉丁语官样文章,提倡悲喜混杂剧(莎士比亚,瓜里尼),反对体裁和题材的规范化和合式。在艺术创作中,倡导人文主义和科学主义,绘画中的透视法的运用既突出了“以人为中心”,又实现了“艺术的科学化”,也就是审美的知、情、意的统一。17世纪新古典主义的审美心理结构由于封建君主专制制度的回光返照变化为“理性控制情感”,美和审美及其艺术都被理性化了。它具体体现在法国新古典主义美学和文论的法典——布瓦罗的《诗的艺术》之中所作的种种理性主义的规定,把亚里士多德和贺拉斯的古典主义法则法典化了,最典型的规定就是戏剧艺术之中所谓“三一律”(时间、地点、情节的整一规律,规定一部戏剧的发生时间不得超过一天,发生的地点只能是一个,人物的行为及其情节必须完整)。此外,在文学艺术作品的人物性格、人物语言、题材、体裁都规定必须规范化,也就是“合式”。新古典主义美学和文论公开地主张“崇尚理性”,“只有真才美,只有真才可爱”,“一切文章永远只凭着义理获得价值和光芒”[9]81-82。在18世纪启蒙主义时代,西方审美心理结构在反对新古典主义的斗争中演化为“理性调节感性和情感以及情感的滥觞”,它表现为西方的浪漫主义和现实主义两大流派的同时孕育。卢梭被称为“浪漫主义之父”,狄德罗较早规定了现实主义的“逼真”原则;英国的感伤主义流派成为了西方浪漫主义流派的先声,德意志的“狂飙突进”文学运动把想象和情感的浪潮激活起来;德国美学家鲍姆加登把美学规定为“研究感性认识的科学”,“美是感性认识的完善”[9]142。在19世纪初浪漫主义蔚然成风的时期,西方审美心理结构变化为“理想促进感情”模式,它主要表现为德国古典美学中的康德美学、费希特美学、谢林美学之中关于天才、审美意象、想象、“自我设定非我”、“审美直观”、“艺术哲学”等等观念的流行传播。它同时也与耶拿派早期浪漫主义的美学和文论以及文学创作密切相关,尽管施莱格尔兄弟、诺瓦利斯的美学和文论以及文学创作是一种“向后看”的理想表现,把中世纪的基督教社会美化了,然而毕竟在理性和理想促进情感表现方面显示出审美心理动态结构的价值和意义。到了19世纪30年代前后,现实主义流派兴起,显示出一种西方审美心理结构的“感性调节情感”的模式。它的美学和文论的集中表现是黑格尔的美学和文论。它主张“美是理念的感性显现”,要求文学艺术创作建构起像古希腊艺术世界那样的一个完整的世界,在这个世界中,人物性格是中心,应该具有确定性、坚定性、丰富性。它把西方文艺的发展总结为这样一个过程:象征型艺术→古典型艺术→浪漫型艺术,认为象征型艺术是感性形式大于理性内容,主要表现是东方建筑艺术,古典型艺术则是感性形式与理性内容和谐统一,主要表现为古希腊雕刻艺术,浪漫型艺术是感性形式小于理性内容,主要表现为当时的基督教的文学和音乐。它还认为悲剧是表现两种具有片面真理性的伦理力量的矛盾冲突,冲突的结果是双方两败俱伤以宣示永恒正义的胜利。法国小说家福楼拜、司汤达、德国诗人歌德、俄国文学家屠格涅夫等的文学创作表现了这种审美心理结构模式。法国画家库尔贝等人把现实主义流派从理论上确立起来,与德国诗人席勒的《论素朴的诗与感伤的诗》的美学观念相互呼应。19世纪后半期,现实主义发展为批判现实主义,最终演化为自然主义,出现了英国的狄更斯、法国的巴尔扎克、俄国的列夫·托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、法国的左拉等大师,反映出一种对资本主义社会的揭露和批判,其反映的正是“感性调节感情,批判理性扼制感情”的审美心理模式。巴尔扎克、列夫·托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、左拉等人的美学和文论思想体现了这种审美心理结构模式。19世纪中期兴起的马克思主义美学和文论则从无产阶级的立场观点实践了批判现实主义的审美心理结构模式。这种“感性调节感情,批判理性扼制感情”的审美心理结构模式,在美学和文论思想上强调文艺的真实性、典型性、批判性,不过,当文艺的典型性被所谓科学实证性取代时,自然主义流派就在批判现实主义的土壤上生长起来。20世纪的到来,宣告了一个传统时代的结束,产生了形形色色的现代主义美学和文论,彻底的反传统颠覆了西方传统美学和文论及其审美心理结构模式,主要呈现出一种“无意识侵犯显意识,非理性干扰情感”的审美心理结构模式。叔本华、尼采的意志主义文论和美学,标志着西方文艺发展中无意识最早侵犯显意识的肇始;弗洛伊德的精神分析美学和文论、荣格的分析心理学美学和文论吹响了审美无意识全面进攻审美显意识的先锋号角;各种非理性、反理性、无意识的文艺先锋流派蜂拥而至,达达主义、超现实主义、意识流文学等冲锋陷阵,攻城掠地,西方传统文艺阵地土崩瓦解。柏格森、克罗齐、科林伍德的直觉主义文论和美学,标举审美潜意识,以生命的绵延和直觉的体验侵犯西方传统美学和文论所执著的审美显意识;存在主义文论和美学,从死亡、焦虑、恐惧的层面攻击审美显意识,表现出一个异化、荒谬、陌生、怪诞的反理性世界,充分地显现出现代主义文艺反传统的非理性、反理性的审美心理结构模式。除了这样一些非理性主义文论和美学所表现出来的现代主义文艺的人本主义思潮,现代主义文艺之中还有一种科学主义或形式主义思潮的表现,它同样是反传统、反理性的美学和文论,表征着“无意识侵犯显意识,非理性干扰情感”的审美心理结构模式。俄国形式主义美学和文论所标榜的“奇特化”(一译“陌生化”)就是要把审美显意识之中司空见惯的、理性化的陈词滥调涤除,让人产生一种“奇特感”(或“陌生感”)而显示出对象事物的深层本质或本来面貌。英美新批评的“感受谬误”、“意图谬误”、“七种含混”、“细读法”都是针对着西方传统美学和文论的表层审美心理和理性化认知提出来的,而强调文学文本的本体论意义是文本本身所决定的,绝不是作者的意图或者感受的表达,是一种“逃避情感”、“逃避个性”的语言文本本体,也就是一种深层的无意识结构,与后来的法国结构主义文论和美学是一脉相通的。还有诸如“有意味的形式”说之类的英国形式主义文论和美学,强调的是文艺作品的形式之中所蕴涵的“审美意味”,也就是把文艺作品的意义和价值归结为作品形式的深层蕴涵。从卡西尔到苏珊·朗格的符号形式美学和文论,把人类的符号及其文化作为人的本质规定,在此基础上规定了文艺是“情感的符号形式的创造”。因此,如果说艺术是表现情感的符号形式,那么也就可以同样说,艺术是表现生命的符号形式,或者简言之,艺术是生命形式之一种,这样,符号形式美学和文论同样也把文艺与人的深层存在及其深层审美心理联系起来。直到法国结构主义把形式主义美学和文论推到极致,要寻找一切文艺作品之内的决定性“无意识结构”,结构主义非常注重“深层结构”的拓展,企图用程式化的模式表达潜在的深层结构,所以结构主义美学和文论强调文学结构的程式和模式。法国结构主义的主要代表人物列维—斯特劳斯就以结构主义方法研究了世界不少民族的神话,他认为,社会的深层结构是由人类先验的“下意识结构”决定的。他说:“神话向我们揭示的是心的奥秘,而非关于社会的知识。”[10]288神话的结构是人的心灵中集体现象的“无意识本性”的投影。人类之所以能创造、传播、加工、理解神话,正是有这种共同的下意识的心理结构。他甚至说:“我们不要求说明人们如何思考,而是神话在人们中间思考它们自己,而人们一点也不知道这件事情。”[10]288这就是说,神话完全是人类下意识(无意识)的产物。20世纪60年代以后,后现代主义美学和文论在进一步颠覆西方传统美学和文论的基础上兴起了,它颠覆了一切确定的审美心理结构模式,消解了西方形而上学的逻各斯中心主义和二元对立的思维模式,建构了不确定性的多元的价值体系和意义世界。因此,后现代主义美学和文论所表现的西方审美心理结构是一种变动不居,多元互动,不断建构的审美心理动态结构,它反映在法国美学家德里达的“异延”、“播撒”、“踪迹”、“增补”、“羊皮书”等概念范畴所规定的文本意义的“不确定性”之中;它也反映在法国思想家福柯的知识考古学、权力谱系学的“知识型”、“话语实践”(话语生产)所表征的知识和真理的建构性之中;它同样反映在法国社会学家布迪厄的文学场论文论的“文化场“、“文学场”、“文化资本”、“文学资本”、“文化习性”、“文学习性”等概念范畴所揭示的文本意义的“场域”、“资本”、“习性”的交互作用之中。因此,后现代主义美学和文论最充分地体现了西方审美心理结构模式的动态性和动力学。

从上述极其简略的梳理中可以看到,西方审美心理结构是一种动态心理结构,不过,在从古希腊到19世纪的演化过程中还是保持着相对的稳定性。这种审美心理结构的动态演变中的相对稳定性就是“认识规范情感”的大趋势,这种大趋势一直到20世纪开始才逐渐式微,形成了现代主义和后现代主义美学和文论的“反传统”特征。西方审美心理结构的“认识规范情感”模式,使得西方20世纪以前的美学和文论显示出重再现轻表现的总体倾向:在文艺本质论上主要宣扬“摹仿说”,并且演变为“镜子说”,“再现说”,后者的“认识论转向”特征表现得更加清楚明白,祛除了柏拉图的本体论的“摹仿说”,主要崇奉亚里士多德的认识论倾向的“摹仿说”,以“镜子”来比喻文艺的反映论本质,以“再现”(反映)来彰显文艺本质论在16世纪西方“认识论转向”以后的“认识规范情感”的总体特征。只是到了20世纪以后,现代主义美学和文论才以反传统的姿态,表征着西方审美心理结构的“无意识侵犯显意识,非理性干扰情感”的模式,显示了西方现代主义文论和美学“回归人类本体论”的倾向,而且主要以人类的“无意识的意志”、“非理性的直觉”、“生命的情感体验”等心理因素作为文学艺术的本体,从而产生了文艺本质论的“无意识意志的回避”论(叔本华)、“权力意志表现论”(尼采),“性本能升华说”(弗洛伊德)、“集体无意识表现说”(荣格),“直觉表现说”(克罗齐)、“生命绵延表现说”(柏格森),“情感交流说”(列夫·托尔斯泰)、“情感符号形式说”(卡西尔、苏珊·朗格),等等。由此可见,文艺本质论的一个轴心,从审美心理结构角度来看,应该是“情感”这个中介因素。正是不同的认知因素(感性、理性、想象、思维等)或者意志因素(目的、欲望、意愿、理想等)与审美情感的关系,深层审美心理(审美无意识和审美潜意识)与表层审美心理(审美显意识)通过审美情感这个中介发生的关系,构成了不同的审美心理结构模式,从而产生了审美心理结构的动力学模型,形成了审美心理动态结构的变化发展历史,这种历史又具体地表现在文学艺术发展史之中。西方美学和文论史上关于文艺本质论的学说,从“摹仿说”到“镜子说”,再到“再现说”的演化,紧接着演变为“无意识意志表现说”、“直觉表现说”、“情感表现说”,再到后来在后现代主义美学和文论那里就消解为“无本质论”或“不确定本质论”。西方美学和文论的这种演化发展史恰恰与东方和中国美学和文论大异其趣,却又殊途同归。所谓“大异其趣”就是指探讨文艺本质的途径是完全不同的或者非常不同的;而所谓“殊途同归”就是指文艺本质论的探讨几乎都是指向了文学艺术的审美本质,并且最终都否定了形而上学的“本质论”,而走向了文艺本质论的动力学和动态结构的探索。东方文论的最早形态主要是印度文论和中国文论。印度文论肇始于公元前10世纪至公元前7世纪的《梵书》和公元前7世纪至公元前5世纪的《奥义书》,形成了一种“味论”的文论。“《吠陀》以及《奥义书》等经典中讨论‘味’的片言只语,无疑是印度文学理论的核心范畴‘味’的最初萌芽。‘味’的理论发展,是从物质的味向精神的味,从苏摩酒的陶醉走向梵天味的欢乐,并最终走向文学作品美的品味与享受,形成了印度特有的‘味论’。这种理论,在婆罗多牟尼的《舞论》中得到了系统的总结和阐释”[11]4。而公元前后婆罗多牟尼的《舞论》出现,印度文学理论便开始了一个新纪元。印度文论的基本特征也就形成了。《舞论》可以说是现存的印度古代最早的、系统的文艺理论专著,作者相传是婆罗多牟尼(生卒不详),成书的确切年代至今不能定论,一般认为大约是公元2世纪的产物。题目《舞论》中的“舞”在梵文中为“戏剧”的词源,因此,虽然按照词源译为《舞论》,但是,《舞论》实质上是关于戏剧的理论,它全面论述了戏剧的理论和实践、形式和内容,涉及到若干重要的文学理论问题。《舞论》把印度文论早期提出的“味”、“情”范畴发展成为印度文论的重要课题,“味”就成为了印度文论的中心论题。“什么是味呢?《舞论》认为,‘正如善于品尝食物的人们吃着有许多物品和许多佐料在一起的食物,尝到味一样,智者心中与情的表演相联系的常情的味,因此,这些常情相传是戏剧的味’。味产生于情,情离不开味,它们是相辅相成的。‘情使这些与种种表演相联系的味出现’。这种由情生味的看法,实际上已经接触到了美与美感这一基本问题。它关注的是艺术中的美感特征”[11]19。由此可见,印度文论的传统是确定与情相联系的“味论”,与中国传统美学和文论是相通的。中国传统美学和文论,从先秦时代开始就是强调“情”的表现的。《尚书·尧典》所提出的“诗言志”说,似乎是中国古代文论的最早说法,曾被朱自清认定为中国历代诗论的“开山的纲领”,尽管“诗言志”中的“志”究竟包括怎样的含义,至今并没有一个大家一致公认的界定,但是,其大概的内容应该是比较清楚的:“志”应该是思想感情的总称。如果把“诗言志”作为文艺本质论来对待,那么,就应该是:文学艺术是表现思想感情的。这就主要是着重在文艺本质论的主体方面,而不像西方文论的“摹仿说”那样关注着文艺本质论的客体方面。因此,“诗言志说”与“诗缘情说”并不是绝对对立的,而是一脉相承的。魏晋南北朝时代陆机《文赋》之中所明确提出来的“诗缘情”说,也是从文艺本质论的主体方面来立论的,不过明确了诗与情的直接联系。实际上,诗言志与诗缘情是息息相通的,不过是随着文学艺术的自觉时代的到来,思想家、美学家和文论家们更加明确地感觉到情感与文学艺术的本质联系。“唐孔颖达早已看出,‘志’与‘情’是一个东西,‘言志’与‘缘情’并无本质的区别。这种对立的理论主张之所以在文学批评史上出现,其实质则是要求诗歌发挥不同的教育作用,是不同的政治思想要求在文学理论上的反映”[12]。由此可见,东方文论的文艺本质论是重在文学艺术的主体方面,而西方文论的文艺本质论是强调文学艺术的客体方面,然而它们都是在探讨文学艺术的本质特征,尤其是审美本质特征。因此,东西方文论是相辅相成互为补充的。这样也是一种审美心理动态结构的表现,不过,它们表现为审美心理动态结构的共时性方面。这样才会有后现代主义文艺本质论的消解论。在我看来,后现代主义文艺本质论并不是绝对抹杀文学艺术的本质和审美本质,而是要标明文学艺术的本质和审美本质并不是一种一成不变的形而上学的规定,而是不断随着时间和空间等具体条件不同而形成动态的历时性和共时性变化的规定。这些历时性和共时性的动态变化在不同的时间和空间中的人们的审美心理结构之中反映出来了,并且最终形成为一些不同的文艺本质论观点和理论,东西方文论在传统形态上的差异就是这种审美心理动态结构的理论结晶。

在审美心理动态结构中,具体的审美心理因素的内容也是审美心理结构发生动力学变化的一个重要方面。在审美心理结构之中,审美显意识中的认知、情感、意志以及认知中的感性、知性、理性,情感中的激情、热情、心境,意志中的需要、目的、行为等等的具体内容不同,就会使得审美心理结构模式产生动态变化。同样,审美潜意识中的物质文化、制度文化、精神文化的具体内容及其相互关系,以及审美无意识中的食意识、性意识、自我保存意识、相属意识、尊重意识的具体内容及其相互关系,也会使得审美心理结构模式产生动力学效应。例如,同是凸显理性,新古典主义与启蒙主义所指称的“理性”的内涵并不相同。新古典主义美学和文论的“理性”主要是指封建专制制度下王权的定则,而启蒙主义美学和文论的“理性”则是指新兴资产阶级的“人性”或“人情之常”。这样,新古典主义美学和文论的许许多多金科玉律就是以王权及其“理性”定则作为准则,不可违逆,即使是法国当时最伟大的戏剧家高乃依所创作的悲剧《熙德》,也因为不符合“三一律”而被法兰西学院勒令修改和禁演,而且《熙德》的悲剧冲突的最后解决也是由国王的命令来解决的,直到按照“三一律”修改了才被允许上演。启蒙主义美学家和文论家的理性主义却是要冲决新古典主义美学和文论的所谓金科玉律,而宣扬资产阶级市民的“人性”和“常情”,因此形成了启蒙主义时代的市民戏剧,打破新古典主义关于悲剧与喜剧之间壁垒森严的界线,把悲剧和喜剧结合起来,形成一种所谓“流泪的喜剧”,亦即文艺复兴时代的“悲喜混杂剧”(瓜里尼、莎士比亚),用来表现市民的日常生活,以反映市民社会生活作为其主旨,所以强调社会环境和情境为主,因而被称为“情境剧”。法国的狄德罗、德国的莱辛不仅创作了许多优秀的市民戏剧,而且写下了诸如《汉堡剧评》(莱辛)和《论戏剧体诗》(狄德罗)之类的戏剧美学和理论著作,反对新古典主义美学思想和戏剧理论,宣扬资产阶级的市民戏剧美学和理论。同是强调意志规范情感的审美心理模式,文艺复兴的人文主义美学和文论与中世纪神秘主义美学和文论所突出的内容却是大相径庭的:文艺复兴的人文主义美学和文论的规范是以人的自由意志与符合人的理性的意志来规范情感,而中世纪神秘主义美学和文论的意志却是神的强制性意志和违反人性的意志,宣扬禁欲主义和蒙昧主义对人性和人之常情的压抑和控制。因此,中世纪神秘主义美学和文论的代表人物圣奥古斯丁和圣托马斯·阿奎那都极力反对世俗文艺,宣布世俗文艺的所谓“三大罪状”(不真实、亵渎神灵、败坏道德),而要求文艺传教布道,成为神学的工具,沦为神学的奴婢。相反,文艺复兴的人文主义美学和文论则以人的自由意志和合乎人性的意志来规范情感,鼓吹人的解放,人的情欲的自由表达,形成了批判中世纪神学禁欲主义的人文主义的审美心理模式,并且在卜迦丘的《十日谈》,乔叟的《坎特伯雷故事集》,塞万提斯的《堂·吉诃德》,拉伯雷的《巨人传》和莎士比亚的戏剧作品之中淋漓尽致地宣泄出来,并且在一些美学和文论的论著之中表达出来。同样是凸现“理想促进情感”的审美心理结构模式,积极浪漫主义和消极浪漫主义所显示出来的具体内容的差异也是一目了然的。像德国18世纪70—80年代的“狂飙突进”运动所显示出来的“理想”就是一种“向前看”的启蒙时代的“自由、平等、博爱”的新兴理念,促进了莱辛的《智者纳旦》,歌德的《少年维特之烦恼》和席勒的《强盗》中浪漫主义情怀的表达,形成了莱辛的《拉奥孔》、《汉堡剧评》,赫尔德的“民歌”理论,早期歌德和席勒的浪漫主义美学和文论思想,而到了18—19世纪之交的德国早期浪漫派——耶拿派那里,“理想”就是一种“向后看”的审美心理结构模式,以中世纪的理想化社会来抒发一种基督教狂热宗教情绪,批判新兴市民阶级的世俗理想。这种消极浪漫主义的中世纪基督教社会理想,以“蓝色小花”的象征出现在诺瓦利斯、瓦肯罗德尔等人的小说和诗歌之中,同时也显现在施莱格尔兄弟、诺瓦利斯、瓦肯罗德尔等人的美学和文论的著作之中。这种积极浪漫主义和消极浪漫主义的审美心理结构模式的差异和演变,同样在英国、法国等其他欧洲国家中表现出来。在法国,消极浪漫主义的主要代表人物是夏多勃里昂、拉马丁、维尼,积极浪漫主义的主要代表人物是斯达尔夫人、雨果、司汤达;在英国,积极浪漫主义的主要代表人物是雪莱、拜伦、济慈,而消极浪漫主义的主要代表人物是“湖畔诗人”华兹华斯、柯勒律治、骚塞;在俄国,积极浪漫主义的主要代表人物是普希金、莱蒙托夫,消极浪漫主义的主要代表人物是茹科夫斯基。他们的共同之处就在于都显现了“理想促进情感”的审美心理结构模式,他们的差别就在于其所崇奉的“理想”是不同的,一是“向前看”的理想,一是“向后看”的理想。这样的“同中有异”也形成了审美心理结构的动态结构和审美心理结构动力学规则。再如,20世纪欧洲现代主义美学和文论所表现的审美心理结构模式有一种“审美无意识侵犯审美显意识”结构模式,但是,这种结构模式之中“审美无意识”的具体内容却是有所不同的。这样就形成了叔本华的“生存意志的审美无意识侵犯审美显意识”结构模式,尼采的“权力意志的审美无意识侵犯审美显意识”结构模式,弗洛伊德的“性本能的审美无意识侵犯审美显意识”结构模式,荣格的“集体无意识的审美无意识侵犯审美显意识”结构模式,从而形成了表现大致相同审美心理结构模式的不同种类的审美心理结构模式,同时形成共时性和历时性的演化过程,从而也表现出审美心理动态结构和审美心理结构动力学的规律。也可以把这种在总体上相同的审美心理结构的具体差异的模式变化称为“审美心理微观动态结构”或者“审美心理结构微观动力学”,以区别于那种具有根本区别的“审美心理宏观动态结构”或者“审美心理结构宏观动力学”。因此,东西方美学和文论思想所表现出来的差异,西方19世纪前后美学和文论思想所表现出来的区别,中国传统美学和文论思想与中国现代美学和文论思想所显示出来的不同之处,我们称之为“审美心理宏观动态结构”或者“审美心理结构宏观动力学”。而某一种美学和文论思想思潮之中不同流派之间的审美心理结构模式差异,如积极浪漫主义和消极浪漫主义的美学和文论思想,叔本华和尼采的唯意志主义美学和文论思想,弗洛伊德和荣格的精神分析美学和文论思想,各种不同的现实主义美学和文论思想,形形色色的形式主义美学和文论思想,可以称之为“审美心理微观动态结构”或者“审美心理结构微观动力学”。这样的“宏观”或者“微观”的审美心理动态结构及其动力学所揭示的审美心理结构模式差异和变化,也就是所谓“根本性变化”和“突变性变化”的“质变”与所谓的“局部性变化”和“渐变性变化”的“量变”。它们的相互作用所形成的“质变”与“量变”的辩证法也就是审美心理结构动力学的基本规律,这种基本规律具体体现在文学艺术现象以及美学和文论思想的结晶之中。

此外,审美心理动态结构和审美心理结构动力学还表现在不同个体的差异之中。每一个人的生活经历、文化修养、个性、气质、能力等等方面都不是完全相同的,这些不同之处当然也会影响到他们的审美心理结构,产生了审美心理动态结构及其动力学变化。鲁迅先生曾经指出过关于《红楼梦》的评价的个体差异性。他在《〈绛洞花主〉小引》中指出:“《红楼梦》是中国许多人所知道,至少,是知道这名目的书。谁是作者和续者姑且勿论,单是命意,就因读者的眼光而有种种:经学家看见《易》,道学家看见淫,才子看见缠绵,革命家看见排满,流言家看见宫闱秘事……。”[13]这就是说,由于作为读者的经学家、道学家、才子、革命家、流言家的个体具体情况不同,他们的审美心理结构也就显示出比较大的差别,从而在阅读《红楼梦》时所看到的“命意”也就不同,显示出在理解和阐释方面的完全不同,从而使得《红楼梦》的文本主旨和意义呈现出动态变化。从这个意义上来看,小说《红楼梦》或者其他任何一部小说(文学作品)的主旨和意义,并不仅仅是由作者的意图及其原初文本所决定的,同样也会受到接受者(读者、鉴赏者、批评者)的审美心理结构的影响。于是,审美心理动态结构也就同时决定了文学作品的主旨和意义的动态结构。“经学家看见《易》”,体现出“认知控制情感”的审美心理结构模式;“道学家看见淫”,凸显出“实用理性扼制情感”的审美心理结构模式;“才子看见缠绵”,强调了“感性促进情感”的审美心理结构模式;“革命家看见排满”,表现了“革命意志和批判理性控制感情”的审美心理结构模式;“流言家看见宫闱秘事”则突出了“感性放纵感情”的审美心理结构模式。这样的审美心理动态结构就必然地产生审美心理结构动力学的规律,决定了每一个文学艺术作品的主旨和意义的动态生成和变化。这也就是西方文学谚语“一千个读者就有一千个哈姆雷特”的深层心理学和深层审美心理学的根据。正因为如此,萨特和许多美学家和文论家才把文学阅读和欣赏视为“再创造”,也才会有阐释学美学(海德格尔、伽达默尔)和接受美学(尧斯、伊瑟尔)以及读者反应理论(伊瑟尔、霍兰德)等等以接受者(读者、观众、听众、鉴赏者、批评者)为中心的西方美学和文论的流派,并且成为20世纪后半期西方后现代主义美学和文论的主要潮流。同样,作家的气质也会通过审美心理结构模式来影响作家的创作,从而形成文学艺术创作的动态现象。关于气质,心理学有不同的分类,不过,无论是外倾型、内倾型或综合型,还是艺术型、思维型或综合型,抑或是胆汁质、多血质、粘液质、抑郁质,各种不同的人,尤其是文学艺术家,在审美心理结构模式上都会表现出不同的形态,从而在他们的文学艺术创作之中显现出来。恩格斯在评价德国古典主义文学双子星座歌德和席勒时就注意到了这一点。他说:“歌德过于博学,天性过于活跃,过于富有血肉,因此不能像席勒那样逃向康德的理想来摆脱鄙俗气;他过于敏锐,因此不能不看到这种逃跑归根到底不过是以夸张的庸俗气来代替平凡的鄙俗气。他的气质、他的精力、他的全部精神意向都把他推向实际生活,而他所接触的实际生活却是很可怜的。”[14]也就是说,歌德是一个外倾型、艺术型的诗人,席勒是一个内倾型、思维型的诗人,因此,歌德的文学创作充满现实主义气息,审美心理结构模式是“感性促进情感”和“意念扭曲情感”的,而席勒的文学创作洋溢着一种浪漫主义情调,审美心理结构模式则是“理想解放情感”和“意念节制感情”的。那么,两位伟大的同时代诗人,面对同样的畸形、落后、分裂的德意志祖国的可怜现实,席勒就以夸张的庸俗气代替平凡的鄙俗气,逃到康德的理想王国之中,而歌德则总是处在进退维谷的窘迫境地,表现出天才和庸人的双重人格;因而他们的文学创作也显示出不同的风格,他们的美学和文论思想也显示出不同的特征。正是这种不同的审美心理结构模式及其文学创作、美学和文论思想的不同,显示出德国魏玛古典主义文学时期(1794-1805年)前后的丰富多彩的动态风貌,为19—20世纪德国文学的发展奠定了两大基本方向。

总而言之,审美心理结构是一种动态结构,显示出动力学规律。审美心理结构动力学规律是以情感为中介,以审美潜意识和审美无意识为基础,各种认知因素、情感因素、意志因素,审美表层心理和审美深层心理之间相互作用的变化发展系统。因此,格式塔心理学借用了物理学中的“场”概念来说明之,把人的心理活动视为一个与人的生活环境密切相关的“场”,是一个动态结构的整体;皮亚杰的发生认识论则从生物学中借用了“适应”(同化和顺应)概念来说明人的心理结构的动态性,揭示出人的认识过程就是一个人的认识“图式”适应(同化和顺应)对象世界的动态过程。它们从一定的角度解释了人的心理活动(包括审美心理活动)的整体性、动态性。但是,由于它们还没有充分注意到人的心理活动和审美心理活动的社会实践的最终决定因素,所以总是显得有些捉襟见肘。实际上,人的心理活动和审美心理活动的整体性和动态性,就是人类在社会实践中,由于各种各样具体情况而产生的心理结构模式和审美心理结构模式的变化发展的表现。这种审美心理结构模式的动态演化规律需要一门审美心理结构动力学来进行研究和总结。

[1]汪云九,杨玉芳.意识与大脑——多学科研究及其意义[M].北京:人民出版社,2003:9.

[2]马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1995:46-47.

[3]张玉能.人的自身生产与审美和艺术[M].西北师范大学学报:社会科学版,2010(4):1-7.

[4]比尔基埃,朱伯尔,雪伽兰,佐纳邦德.家庭史:第1卷(上册)[M].袁树仁,姚 静,肖 桂,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1998:6-8.

[5]王增永.神话学概论[M].北京:中国社会科学出版社,2007:85.

[6]陈 醉.裸体艺术论[M].北京:中国文联出版公司,1987:5.

[7]普列汉诺夫.普列汉诺夫哲学著作选集:第2卷[M].刘若水,译.北京:三联书店,1962:272-273.

[8]张玉能.马克思主义文论教程[M].武汉:华中师范大学出版社,2002:200-201.

[9]北京大学哲学系美学教研室.西方美学家论美和美感[M].北京:商务印书馆,1980.

[10]凌继尧,周文彬,朱立元.现代外国美学教程[M].南京:南京大学出版社,1991:288.

[11]曹顺庆.东方文论选[M].成都:四川人民出版社,1996.

[12]郭绍虞,王文生.中国历代文论选:第1册[M].上海:上海古籍出版社,1979:3.

[13]鲁 迅.鲁迅文集(导读本):第20卷[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2004:191-192.

[14]陆梅林.马克思恩格斯论文学艺术:(一)[M].北京:人民文学出版社,1982:494.

Dynamics of Aesthetic Conscious Structure

ZHANG Yu-neng

(School of Chinese Language and Literature,Central China Normal University,Wuhan 430079,Hubei,China)

Dynamics of human aesthetic conscious structure reveals dynamic constitution of human aesthetic psychology.Aesthetic psychological structure forms on the base of human heredity course and experience.Corresponding to aesthetic apparent conscious,aesthetic sub consciousness and aesthetic unconsciousness,human self forms creative self,empirical self and instinctive self.Creative self forms on the base of instinctive self and empirical self and it then produces aesthetic psychological dynamical structure in free choosing social practice.

aesthetic psychological structure;dynamics;instinctive self;empirical self;creative self

B83

A

10.3963/j.issn.1671-6477.2012.02.011

2011-12-10

张玉能(1943-),男,江苏省南京市人,华中师范大学文学院教授,博士生导师,主要从事美学和文艺学研究。

(责任编辑 文 格)