近十年国内古村镇旅游研究的逻辑演进

2011-12-26宋瑞,谢婷

宋 瑞,谢 婷

(1.中国社会科学院财政与贸易经济研究所,北京 100836;2.北京石油化工学院旅游系,北京 102617)

中国休闲论坛

近十年国内古村镇旅游研究的逻辑演进

宋 瑞1,谢 婷2

(1.中国社会科学院财政与贸易经济研究所,北京 100836;2.北京石油化工学院旅游系,北京 102617)

经过十多年的积淀,我国古村镇旅游研究已呈现出较为清晰的逻辑演进轨迹:从最早将古村镇视作旅游资源研究其开发价值和方向,逐步转向关注旅游开发的内容、模式、影响及其效果评估,最终回归到对利益主体——人的研究上来,并沿着人本主义的路线,将对人的考察从外在的经济利益关系深入到内在的态度、心理和情感。

古村镇;旅游开发;理论研究

一 古村镇及其旅游开发

(一)什么是古村镇

作为一个约定俗成的名称,“古村镇”并非一个严格界定的法律术语和学术概念。从国家相关规范看,与之最接近的是“历史文化名镇(村)”。2003年建设部和国家文物局制定的《中国历史文化名镇 (村)评选办法》中,“中国历史文化名镇 (村)”是指那些保存文物特别丰富,且具有重大历史价值或纪念意义的,能较完整地反映一些历史时期传统风貌和地方民族特色的镇(村)。“古村镇”在内涵和外延上较其更为宽泛。

除“古村镇”外,近年国内各种公开出版物所涉及的相关概念还有:“古镇”“古村落”“传统聚落”“历史文化村镇”“传统村”“历史城镇”“历史文化城镇”“历史文化古村镇”“传统城镇”“传统村镇”“乡村古聚落”“传统聚落”“文化古村落”“历史文化名镇”等。上述概念间的差别在于地理尺度、行政区划大小以及使用者学科背景和研究侧重的不同。鉴于“古村镇”一词在国内使用最为频繁,也能为社会所广泛接受,因此本文用其泛指那些具有一定历史意义、文化特色和艺术价值,并保留了比较完整的古建筑民居、民俗生活方式、传统风俗习惯的古村、古镇和少数民族聚落 (规模和尺度更大的古城不在本文讨论之列)。

二 古村镇旅游研究内容

古村镇作为旅游资源进入研究者视野最早见于 20世纪 90年代初期,但是真正成为一个研究主题则始于 20世纪 90年代中后期。笔者按照高度相关性原则,搜集了中国期刊网和维普资讯网所收录的 1997-2008年间公开发表的学术文章,并剔除其中重复者,共计 186篇,作为本文分析的主要依据。

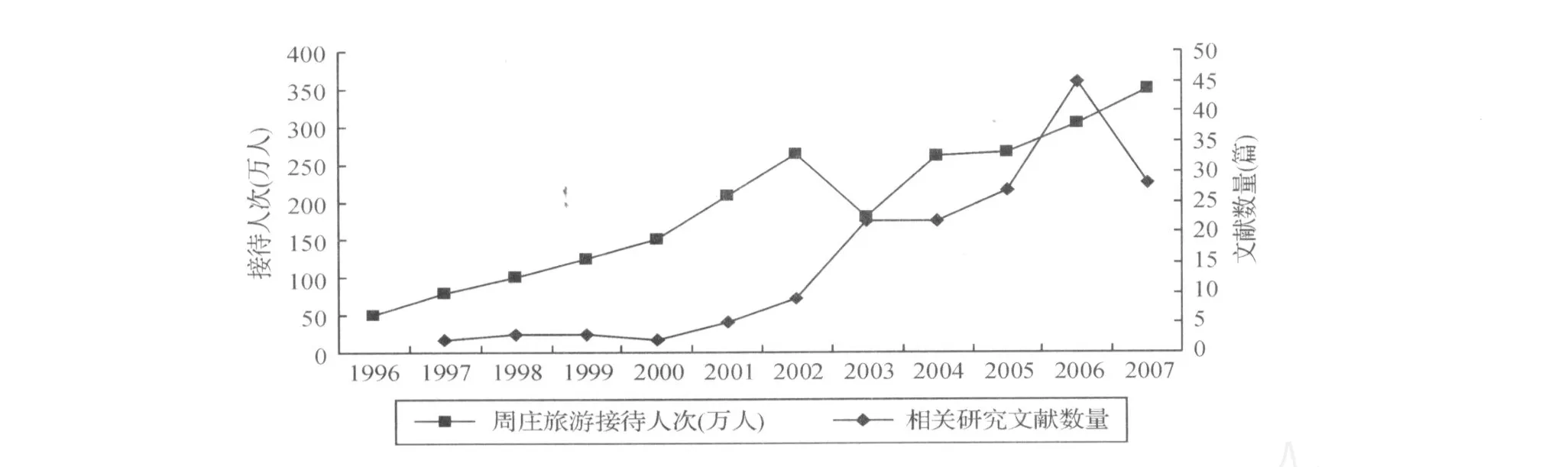

若以古村镇旅游发展先行者——周庄的接待人次代表古村镇旅游的整体发展,以本文所搜集的文献数量代表该领域的学术研究,可见理论研究与实践发展存在一定时滞 (见图 1):古村镇旅游发展在 1996年到 2002年间保持高速增长,而此阶段相关学术文献数量增加不多;2003年古村镇旅游因非典而出现短暂下滑,而理论研究却在该年增速最快;古村镇旅游发展在 2004年后继续稳步增长,而相关研究到 2006年达到顶峰后则出现一定下降(这在某种程度上说明该领域的研究已相对成熟和饱和)。

图 1 古村镇旅游发展与相关研究的比较

对相关文献进行分析可见,古村镇旅游研究大致涵盖以下几个方面的内容。

(一)作为旅游资源的古村镇及其开发价值、方向

1 古村镇特点与形成机理

刘沛林 (1997)较早呼吁“古村落是一个亟待研究的乡土文化课题”,并将当时的研究归纳为三个角度 (即乡土建筑、地方历史文化和景观资源)。[1](PP.72-76)他在 1997年连续发表了系列文章分析古村落的特点以及如何进行保护性开发,并最早提出了建立“中国历史文化名村”保护制度的设想。[2]曹国新 (2003)认为古村落具有历史悠久、宗族文化遗迹突出、区域性文化特征显著、交通格局终端性、传统文化建置受破坏性干扰较少等特点。[3](PP.202-87)彭松 (2004)就西递建筑空间模式和村落整体形态进行研究后认为,古村落特殊的族居方式和村中成员在村落空间营造过程中的相互模仿,使其空间形成了约定俗成的模式。[4](PP.85-87)而陆林等 (2005)从聚落地理、人文地理的角度分析了徽州古村落的形成机理和发展历程,将其划分为形成期、稳定发展期、蓬勃鼎盛期和衰落期四个阶段。[5](PP.686-694)

2 旅游资源开发价值及开发方向

古村镇最早作为一种旅游资源进入旅游研究者的视野。对此,研究者的普遍共识是,古村镇的旅游吸引力不仅来自于实体的建筑、景观,还包括居民及其所创造的生活环境。例如黄郁成、黄光文 (2003)指出,古村落旅游开发主要资源凭借为古村落建筑、古村落的古朴环境、与古村落相适应的村民的恬淡生活状态、与古村落环境相适应的旅游活动编排等四个方面的因素。[6](PP.73-76)

虽然大家都认可,适度的旅游开发是市场经济条件下古村镇的有效转型方式,但是在现实中如何做到“适度开发”,则是一个普遍难题。胡道生 (2002)从旅游资源开发角度出发,研究了古村落的特点,并以安徽黟县古村落为例,探讨了开发原则、开发目标、开发方向等,认为在开发中“必须以可持续发展为目标,对外扩大吸引力,对内激发居民归属感和凝聚力”。[7](PP.71-72)刘德谦(2006)就古镇保护与旅游开发中的良性互动进行了辨析,强调保护古镇必须保护其原生性、完整性、真实性、多样性,必须注意保护其空间布局,并探索新的管理体制。[8](PP.47-53)

需要说明的是,对于古村镇发展旅游的重要性,大多数文献都是从旅游带动当地社会经济发展、促进就业等角度提出的,多少有“旅游本位”的倾向,而研究区域发展的学者们则从城乡发展角度进行分析,提供了一个更加广泛的视角。例如王晓阳、赵之枫 (2001)从城市化和农业产业化的背景下提出,由于民居聚落不仅包含实体环境,同时也是人们社会文化生活的载体,不可能像文物一样绝对保护,因此必须进行转型,而适度的旅游开发是市场经济条件下传统乡土聚落的转型方式之一。[9](PP.8-12)杨毅 (2001)认为,在农村经济发展过程中,旧的村落布局已不能适应村落发展的需要,而新建村舍正在破坏着原有的村落格局,在此背景下,通过发展旅游,能够保护乡土聚落。[10](PP.84-87)

(二)旅游开发的内容、模式、影响、评价等

1 旅游产品开发

如何将古村镇的旅游资源开发成为市场所青睐的旅游产品,是开发者最关心,也是研究者较早关注的问题。鉴于传统观光旅游产品本身的不足,吴文智、庄志民 (2003)以宏村、西递为例,提出了旅游产品体验化设计的四个步骤:主题提炼与体验线索设计;场景设计和体验氛围营造;活动策划和体验过程设计;意象塑造和体验意象设计。[11](PP.66-70)朱桃杏等 (2007)概括性地将古村镇旅游产品划分为三种类型:景观文化旅游产品、体验文化旅游产品和延伸文化旅游产品,指出景观文化旅游产品只是对文化资源的表层开发,体验文化旅游产品强调双向参与,延伸文化旅游产品则是在前两类旅游产品基础上的延伸。[12](PP.842-846)

2 旅游形象

章锦河等 (2001)分析了宏村的地理文脉、村落特性、聚落景观、市场感应等,并就此提出了旅游形象定位。[13](PP.82-87)张宏梅等 (2006)以不同距离的六个城市为样本地,调查了旅游者对周庄的形象感知 (包括认知形象、情感形象、总体形象)后发现,距离越近者,对周庄的形象评价越低;距离越远者,知晓度越低;总体来看,周庄作为古朴水乡的形象是正面的,但负面形象是商业气息太浓、感觉拥挤杂乱。[14](PP.25-30,83)该研究对于改善古村镇的旅游形象具有重要的参考价值。李东和等(2007)通过比较江南水乡的旅游形象宣传口号,认为存在“形象遮蔽”效应,并针对江南六镇的旅游形象提出了建议。[15](PP.81-85)

3 经营体制和管理模式

古村镇经营体制和管理模式进入研究者视野的时间相对较晚,但目前受关注程度很高,尤其是针对西递和宏村经营体制的比较研究最多。这与旅游发展所处阶段有关——通常是在当地人利益与开发商出现矛盾并激化到一定程度之后,该问题才受到重视。研究者总结出所有者自主经营、个人承包经营、企业承包经营、政府经营等不同的经营体制和管理模式,并就各自利弊进行了分析。归纳起来,可分为外部介入性开发与内生性开发两大类。基于具体案例分析,大部分学者认为,本地居民主导经营更为合理。例如黄芳、浣伟军 (2003)探讨了不同经营模式的优缺点,认为以宏村为代表的企业承包经营是不可取的,强调在开发中应该使当地居民作为一方利益主体参与开发管理,并解决管理的非专业化、粗放式经营等问题。[16](PP.35-38)

4 区域竞合

对于古村镇分布相对集中的苏浙、安徽等地而言,由于各村镇资源趋同,在发展中如何实现差异化竞争,并提升整体竞争力是一个亟待解决的问题。刘慧波 (2003)认为通过多种方式,组建战略联盟 (如联合会等)能够促进水乡古镇的旅游可持续

发展。[17](PP.134-137)陆建伟、沈晓艳 (2004)从提升旅游竞争力的角度分析了江南水乡古镇整合营销的必要性和具体措施。[18](PP.30-31)针对古村镇合作中存在的障碍和问题,邢夫敏 (2006)以江浙沪古镇为例指出,宏观层面的旅游发展观、地方政府对合作的态度、地方财税体制、行政管理体制,行业层面的旅游产品竞争、旅行社认同、古镇间可进入性、旅游者旅游需求,景区层面的合作意愿、合作方式、沟通交流等影响了江南古镇的合作。[19](PP.122-124)

5 古村镇旅游开发中的问题

众所周知,古村镇的旅游开发必须在“保护第一,合理利用”的原则下进行,但具体到实践中,旅游开发往往成为了“双刃剑”,甚至是破坏者。对于古村镇旅游发展中出现的问题,许多文章都有所涉及,其中以下几篇分析相对集中和深入。熊侠仙等 (2002)认为周庄、同里、甪直存在旅游容量饱和、过度拥挤并导致环境、古迹破坏现象;过度商业化导致建筑用途改变和传统风貌消退;旅游开发并未明显改善居民生活质量、同时人口外迁加速等问题。[20]李丽雅、黄芳(2003)认为周庄、同里商业气息过浓,居民保护意识淡薄,游客流量过大,联合开发不足。[21]刘昌雪、汪德根 (2003)分析了皖南古村落旅游开发中出现的诸多问题:旅游开发、经营和管理粗放;资源保护、利用与旅游发展关系不协调;旅游发展与社区发展的联系不紧密等。[22]王云才(2006)比较了江南六镇的旅游发展后指出,普遍存在商业化色彩过浓、经营缺乏差异化、古镇“空心化”、超容量接待等问题。[23](PP.52-57)

在古村镇旅游开发出现的各种问题中,“商业化”备受关注。保继刚等 (2004)以丽江和周庄为例,运用城市地租理论和集体选择理论进行动态分析后证明,在缺乏外来预见性干预的情况下,古城镇出现旅游商业化是不可避免的,而同里的例子说明,政府的前瞻性措施能够控制旅游商业化。[24](PP.427-436)李倩等 (2006)尝试对“商业化”“过度商业化”加以区分,指出商业化是古镇社会 -文化资本向经济资本转移的过程,是旅游开发必然产生的现象;通过探讨旅游“商业化”与古镇发展的关系说明“适度的商业化”将有助于实现古镇旅游的可持续发展。[25](PP.52-57)

尽管旅游开发不可避免地存在各种问题,但大部分学者都认可,旅游开发对古村落保护总体来说还是利大于弊。究竟如何避免上述问题的出现,研究者提出了各种建议。值得一提的是,与学者们的理念性措施不同,宏村村民汪森强(2003)的文章尽管不是一个非常学术化和规范的研究,但它结合宏村的具体情况,从周边生态环境和新区开发、老房子的保护和维修、新房子修建、古水系和路巷及卫生维护、景观规划和旅游规模控制等方面提出了非常具体的意见,为我们提供了一个古村镇保护和旅游开发的全景思考。[26](PP.49-53)

6 旅游影响

旅游发展对社会文化、经济、环境的影响要经过一段时间方能显现,因此该领域的研究出现相对较晚。由于居民对各种影响有最直接的感受,故而大部分学者都将旅游影响研究与居民感知相结合。例如李凡、金忠民 (2002)针对西递、宏村、南屏的研究表明,旅游发展改变了居民的从业结构和当地的产业结构;村民参与到旅游开发,但总体受益较低;旅游发展改善了当地生活水平和交通状况,但也对基础设施带来了压力,同时污染了环境。[27](PP.17-20,96)车震宇、保继刚 (2006)总结了以往地理学科、旅游学科对古村落的研究后指出,二者都未注意到旅游开发如何影响村落的形态变化,而事实上,自 20世纪 90年代开始,古村落的发展除了考虑内部需求外,游客需求和旅游发展这个外部因素的影响越来越大。[28](PP.45-60)李慧、苏勤 (2007)以西递为例,分析了旅游发展对其物质文化 (村落面貌、就业结构、产业结构、收入水平等)、制度文化 (家庭结构和妇女地位、人口结构、社区组织结构、人际关系等)、精神文化 (思想观念、生活观念和消费观念、审美倾向等)的影响,总体来说,旅游唤起了人们的保护意识,同时也对建筑、整体氛围等带来了负面影响。[29](PP.48-52)王帆、赵振斌(2007)以陕西韩城党家村为例,运用人类学涵化理论研究了旅游影响下的古村落社会文化变迁及其深层原因,结果表明,受旅游业发展影响,古村落居民的价值观发生了变化,进而导致其态度和行为的改变。[30](PP.761-769)

如前所述,大部分的旅游影响研究都是通过居民感知调查进行的,而对居民感知下文有专述,在此不再赘述。值得一提的是,除了一般性的社会文化、经济和环境影响以外,孙静、苏勤(2004)还从建筑色彩、体量、形状、材料、文化冲突、商业化程度等几个方面就旅游发展带来的视觉污染进行了研究。[31](PP.37-41)

7 可持续发展及其评价

如何评价古村镇旅游开发效果并最终实现可持续发展是该领域研究的根本目的。吴文智(2002)选择实体资源、古村落文化、居民生活空间环境、旅游环境(包括投资行为)4个因素 17项因子构成保护状况分析体系,同时选取实体资源、古村落文化、社区环境、旅游环境及市场开拓(包括投资环境)4个因素 16项因子构成开发状况指数体系,从而定量评估其保护开发状况。[32](PP.49-53)李德明,程久苗 (2007)构建了一个包含 22个因子的评估体系,将西递旅游发展资料与实地调查结果交由 10位专家进行评估,结果显示西递旅游发展与社区经济发展总体较好,处在基本可持续发展阶段。[33](PP.292-295)

(三 )人的关系 、利益、心理、情感

1 利益相关者关系

古村镇与一般景区的最大区别在于它同时是居民的生产、生活空间。在旅游开发中,涉及的利益相关者较多,关系复杂,而其旅游开发成败在很大程度上取决于利益相关者的关系结构和互动机制。王莉等 (2006)在对西递、宏村的实证分析中,首次将利益相关者理论应用于古村镇旅游研究,分析了政府、居民、企业、游客四个主要主体之间的矛盾焦点。尽管这种分析是初步的,但所得出的结论却十分有益:必须通过制度安排来协调不同利益主体之间的矛盾,才能确保古村镇旅游的可持续发展。[34](PP.23-129)李凡、蔡桢燕(2007)将此问题研究向前又推进了一步,他们以广东省佛山市三水区大旗头古村为例,在确定古村落利益相关者图谱的基础上,通过问卷调查,分析了村民、政府、企业、游客、学者、公众的利益关注点。结果表明,文化因素是政府、公众、企业的首要关注点,除文化因素外,政府和公众对环境方面的利益关注程度高,而企业则更关注经济方面的利益,村民的利益关注点集中在环境和社会方面,更关心自己生活的空间环境。据此将上述利益相关者之间的关系分为密切关系、中间关系、疏远关系三种类型,各利益主体之间关系复杂,相互博弈。[35](PP.42-48)

2 产权制度

产权是指由物的存在及关于它们的使用所引起的人与人之间相互认可的行为关系。[36]古村镇中历史建筑的产权结构决定了不同利益主体间的权利分割,也意味着不同的利益诉求。许抄军等 (2003)最早触及了这个问题,认为作为文物的古村落民居其文物实体和文物形态所有者主体不同,从而造成了产权边界不清晰,进而导致居民趋向于选择新建住房满足其生活需要,而政府希望保护古民居从而保护历史文化,也引发了旅游开发中的一些冲突。作者认为要通过政府收购的方式,重新界定古村民居的产权,通过法律规定允许居民及其子孙后代享有居住权利(但必须遵守国家法律规定),政府通过招商引资的形式允许外来企业经营。[37](PP.19-23)贺红权、刘伟(2007)注意到了不同政府部门和各部门的相关单位之间存在利益差异,认为旅游资源的产权即便实现了从“政企不分”到“三权分离”的转换,但由于旅游资源的相关权利被多方利益主体分割,其产权关系仍然可能具有不完整性和非协调性。[38](PP.66-72)张杰、庞骏 (2008)在对浙江数十个古村落进行调查后发现,单位历史建筑内拥有的产权数量与其实际使用效率不符 (作者称之为“产权悖论”):一方面历史建筑内产权数量较多,另一方面其实际居住人口却很少,而且以老年群体和弱势群体为主体,使用效率低下,这种现象增大了历史建筑复兴的成本。[39]

3 社区参与机制

社区是古村落旅游活动的核心利益相关者,社区参与成为近年来古村镇旅游研究的热点。刘昌雪、汪德根 (2003)的研究发现,古村镇旅游社区参与的主要制约因素有古村镇旅游开发中主体利益不协调、参与意识不高、参与能力不强、传统思想约束、经济水平相对落后等。[40](PP.100-105)余向洋 (2006)从社区旅游的角度分析了徽州古村落旅游中的利益相关者关系及社区参与模式,强调社区旅游要建立体现义务与权利相结合的社会公正理念、公平与效率相协调的经济政策理念以及民主化管理理念和合作包容的社会关系理念。[41](PP.41-45)杨效忠等 (2008)以皖南古村落西递、宏村、南屏为对象,通过家庭人均旅游收入指标的测度和分析,建立了基于利益导向的社区旅游参与水平测度指标,分析了古村落社区旅游参与度异同及其影响机理,并指出,古村落内部、古村落之间的旅游参与度均有差异,为体现旅游业发展的公平与效率,提高社区旅游参与度,景区发展是前提,同时必须要有合适的制度安排 (如西递的分配制度)。[42](PP.445-451)颜亚东、张荔榕 (2008)以社区参与为切入点,从利益表达机制、利益分配机制、利益补偿机制、利益激励机制等四个维度对包括西递在内的三种不同经营模式下的社区参与状况进行了比较,认为其社区参与机制都很不完善,有的甚至处于空白。[43]

4 居民感知

现有的社区参与研究大多将居民作为一个整体来对待,但是实际上,不同居民对旅游发展中相关问题的认知是不同的。与此同时,了解居民对旅游发展的不同感知能够帮助政策制定者、规划编制者和经营管理者采取措施加以引导。因此,2003年之后古村落居民感知类研究明显增多。几乎所有的案例研究都表明,古村落居民的正面感知比较普遍,而负面感知相对较弱,且不同居民的感知存在差异。这种情况在李卫华等(2006)对陕西韩城党家村,徐致云、陆林 (2007)对周庄等[44](PP.52-58)的研究中都有反映。

以往的居民感知研究大部分都是静态的。苏勤、林炳耀 (2004)指出,从相对较长的时段来看,随着旅游业和旅游地的发展,旅游地居民的态度和行为将会进一步发生演变,其演变的可能方向是理性支持者增多,并出现反对者,而最有可能成为反对者的是矛盾的支持者和淡漠的支持者。[45](PP.104-114)卢松等 (2008)通过案例研究证实了这一点,并首次进行了纵向的时间序列比较。他们将皖南古村落旅游地居民划分为热爱者、矛盾支持者、理性支持者、中立者和反对者五种类型,并与国内已有的居民类型结果比较,理性支持者增加,但同时也出现了反对者,从而反映出我国旅游地居民对旅游发展从开始的狂热冲动逐步向理性成熟转变,当地社区对旅游发展的影响力逐步凸现,居民更加关注社区内部的问题,而对于旅游发展的关注处于相对次要的地位。[46](PP.69-75)

以往的研究都是针对居民整体,随着研究的推进,针对不同性别、年龄的人群的研究开始出现。例如徐克帅等 (2007)指出,在古村落中,伴随大量青壮年外流,老年人成为主要居民。他们在实地调查问卷的基础上,通过与其他年龄组(中年组、青年组)的对比分析,探究了老年人的自然环境感知、经济环境感知、社会文化环境感知、游客及旅游活动感知。[47](PP.88-92)徐克帅(2008)通过对柿林村的男女居民的环境感知研究得出结论:男女性在自然环境感知、社会环境感知方面没有差异,但女性比男性更容易正面感知经济生活环境的改善。[48]

值得注意的是,在古村落的保护实践中,目前主要借助文物保护法的法律手段和旅游收益分配的经济手段来增强居民在古村落资源保护中的自觉行为,而忽视了居民的情感因素对其资源保护态度和行为的影响。唐文跃等 (2008)指出,古村落旅游开发普遍存在旅游开发与古村落保护、古村落保护与居民居住生活条件改善等方面的尖锐矛盾,为此一些地方动员居民迁出古村,建设新区安置。这在一定程度上造成居民与原住环境间的情感连接关系被强行割裂。他们以皖南三个古村落为例,设计量表测量了古村落居民的地方依恋,并通过构建结构方程模型探讨了居民地方依恋与其资源保护态度的关系。结果表明:古村落地方依恋由地方依赖和地方认同构成;地方依赖和地方认同对居民的资源保护态度有显著的正向影响。也就是说,古村落对于居民不仅仅是居住方面的功能,还有情感上的意义,这种情感依恋是古村落保护、开发和管理中必须要考虑的因素。[49]

5 旅游者动机、感知、行为与评价

旅游者是古村镇旅游发展中的一个重要主体,他们的心理需求、利益追求、旅游偏好和行为特征都会深刻地影响着目的地的发展。卢松等(2003)在游客问卷调查的基础上,从游客特征、旅游动机及旅游效果三个方面对西递国内游客分析后发现,国内大部分游客 (63.3%)都是观光游览,其次为休闲 、会议 /公务 。[50](PP.62-66)尹乐、苏勤 (2005)在

对周庄旅游者人口统计特征进行分析的同时指出,周庄旅游者的利益追求依次为古建筑等文化景观(98.8%)、传统生活方式等地方文化 (97%)、山水等自然风光 (94.7%)等。[51](PP.374-376)苏勤等(2005)对西递旅游者分类研究后,得出一个非常重要的结论:传统的旅游市场细分方法仅仅把旅游者划分为具有不同特征的“对象”,而不能使我们有效地了解旅游者的真实动机和行为特点,应按照“旅游动机 +利益追求 +行为模式”划分市场并开展营销。[52](PP.82-86)

旅游者对目的地的满意度将决定其重游率和口碑。冯淑华、沙润 (2007)通过建立游客“真实感 -满意度”测评模型 (由古建筑真实感、生活文化真实感、古村落真实度、游客满意度、游客忠诚度等 5大因素以及影响这 5大因素的 16项观察因子组成),并以江西婺源为案例,对所建模型进行了应用研究,结果显示游客对古村落建筑风貌的古朴性、规模和风貌的一致性,以及当地居民的态度感知十分敏感。[53](PP.85-89)

6 政府规制

长期以来,政府作为古村镇旅游发展中重要利益相关者的角色都被研究者有意无意地忽略了,或者说没有真正成为研究主题。车震宇、保继刚(2006)结合安徽和云南的实例,研究了市县级政府政策和管理对古村落形态和建筑外观的影响,指出,在古村镇的保护和旅游发展中,国家级和省级农村建房政策、村落保护政策、土地使用政策存在一些矛盾和“模糊地带”,而这些政策在执行过程中产生的矛盾都集中于市县级政府,加之市县级政府比较熟悉农村的基层情况,它们代表国家在农村行使权力,其政策决定了新建房的形式和保护民居的方法,因此市县级政策和管理最为关键,将影响古村镇的旅游发展和村落演进。[54](PP.45-47)郭伟等 (2006)认为,政府在旅游地形象建设、控制旅游者外部性、明晰产权等方面具有重要作用。具体来说,政府要着手建立良好的古村落旅游目的地形象,通过征税、提供信息、建立资源保护补偿制度和政府补贴等方式改善外部性状况,并主动实施明晰产权措施。[55]

三 古村镇旅游研究的逻辑演进与未来展望

(一 )逻辑演进

从哲学层面来分析,经过十多年的积淀,我国古村镇旅游研究完成了如下的逻辑演进:最早将古村镇视作旅游资源,主要研究其开发价值和方向,继而关注旅游开发的内容、模式及其影响,并对开发效果加以评估,最终回归到对利益主体——人的研究上来 (见图 2)。由于作为分散个体的研究者们事先并没有预设一个统一的框架和路径,因此这种演进是在不自觉中完成的。难能可贵的是,其历时很短。

图2 国内古村镇旅游研究的逻辑演进

分析我国古村镇旅游研究的演进脉络,有两个非常明显的转变:一是在关注对象上,从以物为本到以人为本;二是在对待旅游发展上,从一味肯定到理性看待。

首先,古村镇旅游研究最早关注“物”,主要从历史建筑、村镇格局等方面研究古村镇本身的特点、类型、保护,而后逐步发展到关注“人”与“物”的关系,继而是“人”与“人”的关系,并沿着人本主义的路线,将对人的考察从外在的经济利益关系深入到内在的态度、心理和情感。从某种程度上讲,这种人文关怀的渗透和向人本主义的过渡,是研究发展的必然:1.从研究对象上看,建筑、景观、文物等物质资料是古村落存在和发展的前提,也是旅游开发的基础,必然最早受到关注;2.从研究方法上来看,随着学科的发展和对国外先进方法、先进思想的吸收,也使得我国学者将研究关注点能够从“物”逐步转向“人”;3.从实践发展来看,在旅游地生命周期的不同阶段,出现的矛盾不同,与“人”有较大关联的诸多问题(例如经营体制、管理模式、居民感知等),都是要发展到一定阶段才能显现出矛盾的。

其次,对待古村镇的旅游发展,从早期的一味肯定转变为现在的理性看待。而这种态度转变恰与 Jafari(1989)所提到的旅游业发展理念四阶段演进轨迹完全相同。这在某种程度上也证明了世界旅游发展的普遍规律。根据 Jafari的研究,从全球角度而言,旅游发展理念经历如下四阶段:1.倡导阶段,即普遍认为旅游业毫无疑问地有益于地方发展,特别是经济发展,而且旅游发展越多越好;2.警觉观念阶段,即发觉旅游活动会破坏目的地的环境、经济和社会的完整性;3.适应观念阶段,即适度控制和管理的“可替代旅游”能够避免传统旅游发展所带来的一些负面影响;4.理性观念阶段,即对旅游发展的规模、方式及影响要全面、理性地看待[56]。我国学者,乃至整个社会对旅游发展 (包括古村镇旅游)的认知也经历了这四个阶段。需要说明的是,Jafari提出的全球旅游发展理念的转变自 20世纪五六十年代开始,经历十年才能过渡到下一个阶段,而我国则在短短十多年内就完成了四个阶段的过渡。

(二 )其他特征

在学科分布方面,古村镇旅游最早受到地理学、建筑学和区域发展领域研究者的关注。他们基于自身原有学科的研究思路、方法作了有益的探索,并在研究中尝试使用社会科学的诸多方法。与此同时,经济学、社会学、管理学等学科研究者的不断加入,也使得古村镇旅游成为自然科学和社会科学共同关注的研究命题。需要指出的是,对于古村镇旅游发展这个复杂的社会问题,社会科学相对自然科学而言,重视还不够。例如在国家社科基金中仅有 3项与此有关的课题,而国家自然科学基金则资助了 6项。在本文搜集到的文章中,国家自然基金署名资助的有 19篇,国家社科基金署名资助的有 9篇 (其中有 7篇与国家自然基金同时资助,独立资助的仅 2篇)。

在研究方法方面,我国早期的古村镇旅游研究多以定性为主,2003年以后量化模型大量出现。搜集到的 186篇文章中,共有 34个典型的量化研究 (占所有收录文章的 18.3%),其中 2003年之后的 32个 (占所有量化研究的 94%)。与量化研究的普及相对应,案例研究也日益成为趋势。在收录的 186篇文章中共有 41个是典型的案例研究。

在案例研究方面,最早限于单个对象的个案分析,随后有了横向比较研究,目前纵向比较研究也开始出现。

(三 )未来展望

1 未来研究的几个焦点

如图 2所示,古村镇旅游研究目前已形成相对完善的体系,但在各个专题的分布上尚不均衡。以下几个方面的问题将成为未来研究的关注焦点:古村镇各种资源的产权制度和资产评估;利益相关者的互动机制;旅游开发与当地社会变迁;旅游发展造成的居民内部分化;社区参与机制;政府在古村镇保护与旅游发展中的角色定位;相关制度安排和监管体系;企业开发古村镇旅游的投资收益;企业的社会责任等。

2 研究对象的地域扩展

就地域板块而言,目前受学界关注程度最高的是安徽、江浙等地区。在本文搜集文献中有141个案例研究,其中有关皖南古村落 (以西递、宏村为代表)的研究共有 59篇,占所有案例研究的 42%;江南古镇 (以周庄、同里为代表)共有 35篇,占所有案例研究的 25%;其次是云南、山西、陕西、四川、北京等。就单体村镇而言,大部分案例研究集中在西递、宏村、周庄、同里、婺源等旅游知名度大、社会关注度高的村镇,特别是被评为世界文化遗产的西递、宏村受关注程度最高。而我国古村镇数量众多,分布极广。至今国务院已经公布了三批“中国历史文化名镇 (村)”,共计157个,为数众多的其他古村镇还需要研究者投入更多关注。

3 社会学科的深度介入

从本质上讲,古村镇旅游发展是一个典型的社会问题,而目前的研究者主要来自旅游、地理、建筑、区域经济等学科。尽管在其研究中,试图借鉴社会科学的方法,但尚不深入。未来,经济学、社会学、管理学以及法律、文化等社会学科的方法和研究力量会更普遍、更深入地介入到该领域的研究。

4 时间维度的动态比较

古村镇旅游开发至今,其演进历程为研究者提供了对其进行动态的时间序列研究的可能。因此,除了横向的类型比较外,针对同一古村镇,研究其不同发展阶段 (初创起步期、快速增长期、稳定成熟期)的动态演变是未来研究的必然趋势。

[1]刘沛林.古村落:亟待研究的乡土文化课题[J].衡阳师专学报 (社会科学),1997,(2).

[2]刘沛林.古村落:和谐的人聚空间 [M].上海:上海三联书店,1997.

[3]曹国新.文化古村落:一类重要而特殊的旅游资源[J].江西社会科学,2003,(9).

[4]彭松.西递古村落空间构成模式研究[J].规划师,2004,(3).

[5]陆林,凌善金,焦华富,杨兴柱.徽州古村落的演化过程及其机理[J].地理研究,2005,(2).

[6]黄郁成,黄光文.论农村旅游开发的资源凭借[J].旅游学刊,2003,(2).

[7]胡道生.古村落旅游开发的初步研究——以安徽黟县古村落为例[J].人文地理,2002,(4).

[8]刘德谦.古镇保护与旅游利用的良性互动 [J].旅游学刊,2005,(2).

[9]王晓阳,赵之枫.传统乡土聚落的旅游转型 [J].建筑学报,2001,(9).

[10]杨毅.云南风土聚落更新中的旅游资源研究[J].规划师,2001,(2).

[11]吴文智,庄志民.体验经济时代下旅游产品的设计与创新——以古村落旅游产品体验化开发为例 [J].旅游学刊,2003,(6).

[12]朱桃杏,陆林,李占平.传统村镇旅游发展比较——以徽州古村落群与江南六大古镇为例[J].经济地理,2007,(5).

[13]章锦河,凌善金,陆林.黟县宏村古村落旅游形象设计研究[J].地理学与国土研究,2001,(3).

[14]张宏梅,陆林,章锦河.感知距离对旅游目的地之形象影响的分析——以五大旅游客源城市游客对苏州周庄旅游形象的感知为例[J].人文地理,2006,(5).

[15]李东和,张捷,卢松,钟静.苏州水乡古镇旅游形象定位研究[J].地域研究与开发,2007,(2).

[16]黄芳,浣伟军.古村落旅游开发的经营模式探讨[J].湖南商学院学报,2003,(5).

[17]刘慧波.关于江南水乡古镇组建联合体问题的探讨[J].商业研究,2003,(10).

[18]陆建伟,沈晓艳.略论江南水乡旅游市场中的整合营销[J].商务市场周刊,2004,(7).

[19]邢夫敏.跨行政区域的旅游景区合作对策研究[J].企业经济,2006,(3).

[20]熊侠仙,张松,周俭.江南古镇旅游开发的问题与对策——对周庄、同里、甪直旅游状况的调查分析[J].城市规划汇刊,2002,(6).

[21]李丽雅,黄芳.论江南水乡古镇旅游资源的开发与保护[J].桂林旅游高等专科学校学报,2003,(2).

[22]刘昌雪,汪德根.皖南古村落可持续旅游发展限制性因素探析[J].旅游学刊,2003,(6).

[23]王云才.江南六镇旅游发展模式的比较及持续利用对策[J].华中师范大学学报 (自然科学版),2006,(1).

[24]保继刚,苏晓波.历史城镇的旅游商业化研究 [J].地理学报,2004,(3).

[25]李倩,吴小根,汤澍.古镇旅游开发及其商业化现象初探[J].旅游学刊,2006,(12).

[26]汪森强.历史与现代的共生——世界文化遗产宏村保护与利用综合分析[J].小城镇建设,2003,(3).

[27]李凡,金忠民.旅游对皖南古村落影响的比较研究——以西递、宏村和南屏为例[J].人文地理,2002,(5).

[28]车震宇,保继刚.传统村落旅游开发与形态变化研究[J].规划师,2006,(6).

[29]李慧,苏勤.古村落旅游发展的社会文化影响研究——以西递村为例[J].黄山学院学报,2007,(1).

[30]王帆,赵振斌.旅游影响下的古村落社会文化变迁研究——以陕西韩城党家村为例[J].桂林旅游高等专科学校学报,2007,(5).

[31]孙静,苏勤.古村落旅游开发的视觉影响与管理[J].人文地理,2004,(4).

[32]吴文智.旅游地的保护与开发研究——安徽古村落宏村、西递实证分析[J].旅游学刊,2002,(6).

[33]李德明,程久苗.乡村旅游与社区经济互动持续发展评估研究——以安徽省黟县西递为例[J].资源开发与市场,2007,(4).

[34]王莉,陆林,王咏,杨钊,梁栋栋,卢松.古村落旅游地利益相关者主体关系及影响研究——世界文化遗产地西递、宏村实证分析[J].资源开发与市场,2006,(2).

[35]李凡,蔡桢燕.古村落旅游开发中的利益主体研究——以大旗头古村为例[J].旅游学刊,2007,(1).

[36]袁庆明.新制度经济学[M].北京:中国发展出版社,2005.

[37]许抄军,刘沛林,周晓君.古村落民居保护与开发的产权分析[J].衡阳师范学院学报 (社会科学),2003,(4).

[38]贺红权,刘伟.我国旅游资源产权制度的演进趋势及启示——基于一个文化古镇背景模型的分析 [J].中国软科学,2007,(12).

[39]张杰,庞骏.古村落历史建筑产权悖论的多维解析——以浙江省古村落保护规划为例[J].规划师,2008,(5).

[40]刘昌雪,汪德根.皖南古村落可持续旅游发展限制性因素探析[J].旅游学刊,2003,(6).

[41]余向洋.中国社区旅游模式探讨——以徽州古村落社区旅游为例[J].人文地理,2006,(5).

[42]杨效忠,张捷,唐文跃,卢松.古村落社区旅游参与度及影响因素——西递、宏村、南屏比较研究 [J].地理科学,2008,(3).

[43]颜亚东,张荔榕.不同经营模式下的“社区参与”机制比较研究——以古村落旅游为例[J].人文地理,2008,(4).

[44]李卫华,赵振斌,李艳花.古村落旅游地居民综合感知及差异影响——以陕西韩城党家村为例 [J].旅游科学,2006,(6).

[45]苏勤,林炳耀.基于态度与行为的我国旅游地居民的类型划分:以西递、周庄、九华山为例[J].地理研究,2004,(1).

[46]卢松,等.基于旅游影响感知的古村落旅游地居民类型划分——以世界文化遗产皖南古村落为例[J].农业经济问题,2008,(4).

[47]徐克帅,李维秀,朱海森.老年人环境感知和古村落旅游的可持续发展——以浙江省余姚市柿林村为例[J].桂林旅游高等专科学校学报,2007,(1).

[48]徐克帅,于冬梅,朱海森.古村落居民环境感知的性别差异研究及启示——以余姚市柿林村为例[J].桂林旅游高等专科学校学报,2008,(1).

[49]唐文跃,张捷,罗浩,卢松,杨效忠.古村落居民地方依恋与资源保护态度的关系——以西递、宏村、南屏为例[J].旅游学刊,2008,(10).

[50]卢松,杨钊,陆林,等.西递国内游客特征、旅游动机及旅游效果的初步研究[J].安徽师范大学学报 (自然科学版),2003,(1).

[51]尹乐,苏勤.周庄旅游者的结构特征及利益追求[J].资源开发与市场,2005,(4).

[52]苏勤,曹有挥,张宏霞,吴萍.旅游者动机与行为类型研究——以世界遗产地西递为例[J].人文地理,2005,(4).

[53]冯淑华,沙润.游客对古村落旅游的“真实感——满意度”测评模型初探[J].人文地理,2007,(6).

[54]车震宇,保继刚.市县级政策与管理在古村落保护和旅游中的重要性——以黄山市、大理州和丽江市为例[J].建筑学报,2006,(12).

[55]郭伟,潘芳,刘惠.古村落旅游发展中政府作用的经济学分析[J].商业研究,2006,(22).

[56]Jafari.An English LanguageLiterature Review[M]//J.Bystrzanowski.Tourism as a Factor of Change:a Social Cultural Study.Vienna:Center for Research and Documentation in Social Sciences,1989.

O n the Logical Evolution of AncientVillage/Town Tourism in the Past Ten Years of China

SONG Rui1,XIE Ting2

(1.Institute of Finance and Trade Economics,Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100836,China;2.Department of Touris m,Beijing Institute of Petrochemical Technology,Beijing 102617,China)

Throughout ten years of accum ulation,ancient/tow n tourism research in China has achieved the logical evolution as follow s——Initially,regarding ancient village/tow n as tourist resources to study its tourism developm ent value,then focusing on the developm ent content,m ethod,m odel,impact,impact and effect evaluation,finally turning back to the stakeholders and related people to study their exterior econom ic relationship and interior attitude,psychology and m otion.W ith review ing and comm ents on researches in this field,this paper points out som e important issues for future study.

ancient village/town;tourism developm ent;theoretical research

F590.7

A

1674-2338(2011)02-0096-09

2010-01-10

国家社科基金青年项目课题《古村镇旅游开发与利益相关者互动机制研究》(07CJY049)的研究成果之一。

宋 瑞 (1972-),女,陕西西安人,中国社会科学院财政与贸易经济研究所副研究员,博士,主要从事生态旅游、文化旅游与休闲经济的研究;谢 婷(1979-),女,新疆喀什人,北京石油化工学院旅游系讲师,博士,主要从事旅游地理研究。

沈松华)