近十年来晏阳初教育思想研究综述

2011-11-30刘向军

刘向军

(天津师范大学 教育学院,天津 300387)

近十年来晏阳初教育思想研究综述

刘向军

(天津师范大学 教育学院,天津 300387)

21世纪以来,“三农问题”日益成为我国农村现代化进程的屏障;晏阳初在上世纪二三十年代提倡的平民教育思想以及农村改造运动对当时的农村改革起了很大的促进作用,其理念与实践至今仍有借鉴意义。近十年来,对晏阳初教育思想的研究日益受到学者们的关注,并呈现逐年上升的趋势。通观近十年来晏阳初的研究,有助于把握晏阳初教育思想研究的基本走向,理清其理论研究的新进展,为以后晏阳初教育思想的研究做铺垫。

晏阳初;教育思想;研究综述

晏阳初(1890-1990),四川巴中人,20世纪二三十年代乡村教育运动的代表人物。进入21世纪以来,“三农问题”日益凸显,成为阻碍我国农村现代化的屏障,如何改造农民与发展农村事业成为我国迫切需要解决的问题。在这种现实环境的需求下,学者们开始对晏阳初的平民教育理念与实践进行深入细致的探讨,以期能够为现实的农村改革问题提供有益启示。本文对近十年来晏阳初教育思想研究进行梳理,把握现有晏阳初研究的境况,为更深入地挖掘其思想、拓宽其探讨的空间做铺垫。

一、晏阳初教育思想研究的基本走向

进入21世纪,近十年来的晏阳初研究,无论从涉及的范围,研究的广度、深度,所出版或发表的研究成果,都超过了以往任何时期。在研究数量、研究方法、研究内容、研究领域等方面都呈现出了与以往不同的特点。笔者通过查阅检索相关文献资料,收集到自2000年以来关于晏阳初研究的专著10部,相关论文213篇(其中硕博论文27篇)。下面以此展开数据分析:

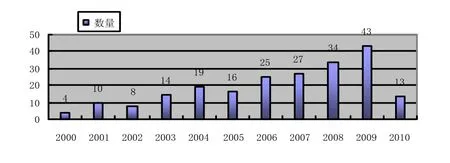

图1 关于晏阳初研究论文发表数量统计(2000-2010)

从图1可以明显地看到,在研究数量上,自2000年开始,对晏阳初的研究呈现逐年上升的趋势。尤其是 2004年,中央政府连续多年发布一号文件锁定“三农”问题,这使得学术界对民国时期的乡村建设派代表人物晏阳初给予了更多地关注,研究论文数量明显增加。2004-2009年6年间共发表论文164篇,占近十年来论文总数的77%。而且,晏阳初的平民教育理论与实践也开始成为硕博论文的选题范畴。

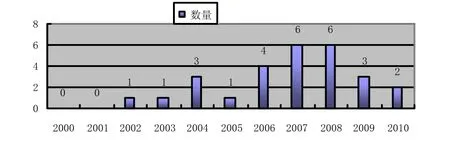

图2 关于晏阳初研究硕博论文发表数量统计(2000-2010)

从图2可以看出,自2004年开始,硕博研究生对晏阳初的教育思想给予了更多的关注。同时,进入21世纪以来,我国召开了二十余次以中国新世纪乡村建设为主题的研讨会,这也从侧面反映出,对晏阳初的研究也开始从单纯的理论探讨转向实践探索。

在研究方法上,对晏阳初的研究呈现出多样化的特点。比如采用比较研究的方法,这一时期除了出版《从晏阳初到温铁军》[1]等专著,还发表了相关论文 25篇,占这一时期论文总数的11%。有比较才有鉴别,运用比较的研究方法,能够深刻地挖掘同一时期或不同时期、同一国度或不同国度的两个人物或多个人物思想间的异同得失,从而总结出经验与教训。

在研究内容上,有关晏阳初思想的理论及实验的学术研究从宏观转向了微观。自20世纪80年代,随着改革开放政策的推行,学术界才逐渐摆脱政治的评判标准,代之以科学求实的态度来研究晏阳初的思想。此时,关于晏阳初思想的研究,多数文章是就晏阳初的平民教育与乡村建设的思想与实践进行总体的梳理、描述与评价。进入21世纪,学术界开始把着眼点放到对晏阳初的思想与实践中某一方面或侧面进行微观研究。总之,对晏阳初思想的研究正在逐步深入,从更深层次去挖掘其有益思想为今所用。

在研究领域上,关于晏阳初的研究从单一化向多元化方向迈进。进入21世纪以来,学术界对晏阳初的研究成果越来越多,理论层次也越来越深入。从研究领域学科视角较为单一转向从教育、历史、政治、经济、文化、社会等多学科、多哲学视角进行深度透视,寻求具体的切入点,为解决当今存在的问题提供有益借鉴。

从总体上看,21世纪晏阳初的研究基本特点是:顺应社会发展的要求,为解决中国从农业社会向工业社会中出现的问题,寻求解决之径。以晏阳初的平民教育与乡村改造理论为中心,由理论研究走向实践探索,呈现一种历史研究与现实借鉴,理论探讨与实践结合,互补共进的新局面。

二、晏阳初教育思想研讨的新进展

近十年来的晏阳初研究基本上围绕着评述晏阳初平民教育、乡村改造理论及其当代价值与实践意义这两大主题展开,并在前人研究的基础上有了新的突破点和切入点。

1. 晏阳初平民教育思想及实践的建构的研究

平民教育思想是贯穿于晏阳初教育思想的主线。这十年来,在前人研究基础上,学者们对晏阳初平民教育思想进行了不同角度、不同层次的阐释。在上世纪八九十年代,由于对晏阳初的研究刚刚起步不久,大多数文章都是对晏阳初平民教育思想及实践的内涵、评价以及现实意义、启示等进行宏观层面的研讨。自2000年以来,对晏阳初的研究进入迅速发展时期,学术界对晏阳初平民教育思想及实践研究的切入点开始趋向多元化。

对晏阳初的教育思想理论的研究。大部分文章将其概况为“四大教育”、“三大方式”;也有些文章从师德建设、科普思想、民主政治观、人文精神、民本思想、现代民本思想、女子教育、文化观、理论渊源、价值取向等方面进行论述。唐献玲的《伦理视角中的晏阳初平民教育思想》、林欣欣的《从晏阳初的“平民教育”看教育公平》、张颖夫的《晏阳初“平民教育”理论与实践研究》等几篇文章为人们提供了新的视角[2-4],从哲学、教育学、伦理学等角度来阐述,对晏阳初思想的理论研究进行了系统的整理,提高了理论的高度。徐幔的《晏阳初社会思想研究》[5]提出了晏阳初思想中的新亮点——社会思想,并从历史学的视角,以社会学的理论和方法为框架,对其社会思想进行了深刻剖析,改变了以往研究学科角度单一的缺点。

对晏阳初的教育思想及实践的当代价值研究。多数文章结合时代发展的实际,论述晏阳初平民教育思想对目前中国的农村职业教育、农民问题、成人教育、新农村建设、农民工教育等问题的启示。《晏阳初平民教育思想及其实践的当代启示》一文[6],作者另辟蹊径,从农村、农民现代化的角度来探讨晏阳初的平民教育思想,并论述了对“三农”问题的启示。张颖夫的《晏阳初“平民教育”理论与实践研究》一文[4],作者把晏阳初平民教育放到当代中国社会转型期的特殊背景下来研究,开拓了研究的视野。

2. 晏阳初乡村改造思想的研究

晏阳初是中国乃至世界著名的乡村改造运动奠基人,他的理论以及实践对于当时中国建立和发展农村教育和改造运动起过重要的作用。进入21世纪,社会格局发生变化,中国正努力向现代化中国迈进。但我国是一个农业大国,国家的发展必须直接而科学地面对这一根本现实。晏阳初的实践活动以及主张能否用之于21世纪的农业,对此,诸多学者从不同角度对晏阳初的教育思想进行了深入的探索,以期对我国当今的农民、农村、农业发展有一定的启示作用。

2002年史振厚的硕士论文《晏阳初乡村改造思想初探》[7],可以作为研究晏阳初乡村改造思想的开始。因为在这之前,学术界对晏阳初的研究,主要侧重其平民教育思想方面,史振厚则选取了乡村改造思想这一视角,对其形成背景、理论探索进行了宏观探讨,并做出了客观公正的评价。这篇文章发表之后,从乡村改造思想这一角度进行研究的文章逐渐增多。侧重点主要表现在:乡村建设的评述、乡村建设理论的特征分析(基本论点是科学性、民主性等)、乡村建设的方法论(基本论点是深入民间、调查研究、崇尚科学、注重实验等)、乡村建设的启示意义(基本论点是农村教育、农村劳动力、新农村建设等)等。

这一时期,对晏阳初乡村建设的研究也出现了新的切入点。比如,《晏阳初乡村教育理论构建研究》[8]一文,作者从对乡村教育理论构建这一角度入手,对晏阳初的教育实践活动进行研究;胡芬芳的《晏阳初的农村社区改造思想及其价值》[9]开拓了从乡村社区改造运动这一视角进行研究,对晏阳初的乡村改造思想的来源、内容及其意义等进行了系统整理和讨论。

3. 晏阳初教育实验基地的研究

对晏阳初教育实验基地的研究,主要是侧重对定县实验的研究。有对定县实验进行宏观评述的,有对定县实验中的“参与式”理论与方法进行系统、全方位分析的;有的论述了定县实验对农村教育改革的启示作用;黄心月等[10]认为,晏阳初在河北定县推行的平民教育实验,蕴藏着中国传统的儒家哲学和文化底蕴;作为晏阳初平民教育和乡村建设实验的两大实验基地之一的华西实验区,詹一之《科教兴农的先行者——晏阳初华西实验区》一书的出版[11],弥补了对华西实验区研究的空白。

4. 比较研究

对晏阳初的研究,越来越多的学者倾向于运用比较的手法进行。有同时代人物之间的比较,如晏阳初与卢作孚、陶行知、黄炎培、梁漱溟等人物的教育思想的比较,通过比较异同,融合各自的优势,进而提供借鉴作用;有跨时代人物的比较,如晏阳初与温铁军教育思想的比较,对比不同时代背景下有着相似追求的乡村教育家的思想;同时也有跨国界的比较,如晏阳初与裴斯泰洛齐乡村教育理论与实践的比较等,通过比较国内外不同的农村教育模式,探索更适合中国国情的农村教育模式。

三、晏阳初教育思想研究展望

通过对近十年来晏阳初研究状况的梳理,有助于我们把握21世纪以来晏阳初教育思想研究的基本走向,理清其理论研究的新进展,为以后的晏阳初研究做铺垫。同时,以下几点应值得我们重视:第一,注重一手资料的挖掘,以实现研究内容的新突破;第二,加强以晏阳初为首的平教会群体的整体性研究,以把晏阳初研究引向更深入的层面;第三,晏阳初的平教活动是国际性的,加强对其国外平教活动的研究,将会有更有益的启示;第四,晏阳初也相继在湖南、四川、广西等进行过平民教育实验,对这些实验基地的研究也应该引起关注;最后,借鉴其他学科的理论与研究方法,既是对晏阳初研究内容的拓宽,又是晏阳初研究方法改进的有利选择。

[1] 孟雷.从晏阳初到温铁军[M].北京∶华夏出版社,2005.

[2] 唐献玲.伦理视角中的晏阳初平民教育思想[J].重庆教育学院学报,2006,(3).

[3] 林欣欣.从晏阳初的“平民教育”看教育公平[J].当代教育论坛,2007,(12).

[4] 张颖夫.晏阳初“平民教育”理论与实践研究[D].西南大学,2009.

[5] 徐幔.晏阳初社会思想研究[D].重庆师范大学,2009.

[6] 陈敏.晏阳初平民教育思想及其实践的当代启示[D].广西师范大学,2003.

[7] 史振厚.晏阳初乡村改造思想初探[D].湖南师范大学, 2002.

[8] 李红霞.晏阳初乡村教育理论构建研究[D].河北大学, 2007.

[9] 胡芬芳.晏阳初的农村社区改造思想及其价值[D].浙江大学,2010.

[10] 黄心月,任小兰.晏阳初“定县实验”之儒学精神探微[J].现代教育论丛2007,(6).

[11] 詹一之.科教兴农的先行者——晏阳初华西实验区[Z].川新出内(2000)字第117号.

(责任编辑、校对:刘玉娟)

An Overview of YAN Yang-chu’s Educational Thoughts in the Past Decade

LIU Xiang-jun

(Department of education, Tianjin Normal University, Tianjin 300387, China)

Since the twenty-first century, the "three rural issues" has been becoming a barrier on the process of rural modernization in China. YAN Yang-chu’s educational thought which was brought up in the 1920s and 1930s about the common education and rural reconstruction movement played a significant role in promoting the rural reform. His concept and practice still work till today. More and more researchers have focused on that in the recent ten years. It will be helpful to grasp the basic trend and sort out the new progress of their theory by clearing the researches, in order to pave the way for researching on the future of YAN Yang-chu’s educational thoughts.

YAN Yang-chu; educational thoughts; overview

2010-10-31

刘向军(1984-),女,河北唐山人,天津师范大学教育学院硕士研究生,研究方向为教育史。

G40-09

A

1009-9115(2011)03-0142-03