论近代以来国家与农民关系的演变

2011-11-24武力

武 力

(中国社会科学院 当代中国研究所,北京 100009)

□中国农村基层治理(两篇)

论近代以来国家与农民关系的演变

武 力

(中国社会科学院 当代中国研究所,北京 100009)

1840年以来,随着中国国家性质的剧烈变化,国家与农民的关系以及中间环节(乡村基层组织)也发生了根本性变化,乡村出现了衰败动荡的局面。后北洋政府、国民党政府,都没有解决乡村治理和经济衰败问题,这为中国共产党发动农民革命提供了成功的条件。1949年中华人民共和国成立以后,中国共产党通过彻底的土地改革,实现了将现代政府权力下延到乡村、直接面对农民的乡村治理结构。“人民公社”虽能有效控制农民,但不能激励农民的生产积极性,导致了在后来的改革中放弃“政社合一”的人民公社制度。2004年以来,中国进入了工业“反哺”农业、城市支持乡村的新的历史时期,国家与农民关系由以“取”为主向以“予”为主转变,中国农村的基层治理目标和职能也发生了根本性变化。这种历史性的变化,要求我们在农村基层治理结构和政策方面做出相应调整,以保证国家“反哺”资金发挥出应有的效益,这也是今天建设社会主义新农村面临的最重要的问题之一。

乡村治理;农民;工业化;反哺

1840年以来,随着中国国家性质的剧烈变化,国家与农民的关系以及中间环节(乡村基层组织)也发生了根本性变化。怎样认识这长达170年的变化,它们与民主革命、社会主义革命、工业化、改革开放等的关系到底如何?是我们正确解读中国近代历史和当代历史不可或缺的一把钥匙,是我们从宏大的历史视野观察现实问题必不可少的视角,也是我们“究天人之际,通古今之变”、为社会主义新农村建设服务的职责之所在。

一 1949年以前国家与农民关系的衰变

中国是一个幅员辽阔、人口众多、经济发展不平衡的大国,在长达2 000多年的封建社会里,即使实行高度中央集权,拥有庞大的官僚集团和体系,也难以实现乡村的直接统治,形成所谓的“政不下县”,依靠士绅地主和宗族制度来实施乡村治理的格局。处于国家与农民之间的乡绅阶层,具有承上治下的职能,替国家征收各种赋税和摊派,负责管理地方的公共事务,这种地主士绅的统治往往还借助于族权。正如傅衣凌先生所说:“乡绅一方面被国家利用控制基层社会,另一方面又作为乡族利益的代表或代言人与政府抗衡,并协调、组织乡族的各项活动。”[1]

众所周知,在以科举选任官僚的中央集权社会里,乡村治理基本把持在地方士绅手中。科举制不仅为国家选拔了大量“知识精英”,也为乡村培养了大量士绅。这些人世代居于乡村,他们既了解政治(政府),也熟悉地方情况,“修身齐家”的延伸就是维护和造福所在地方。他们这样做,从经济学角度看,也是追求利益的最大化,因为不仅他们的生产消费来自于当地的环境和条件,他们世代形成的亲戚邻里关系以至于其身家性命也与地方息息相关,更不用说要实现更高层次的社会认可和价值认同了。因此,除了“摊派”以外,这些士绅还愿从他们收取的地租中拿出一部分主办地方事务,如办教育、修道路、赈灾济贫等。

乡镇作为一级正式的政权组织,是从清末“新政”开始的。《辛丑条约》签订后,迫于朝野强大的改革压力,清政府颁布了一系列改革措施。1908年,清廷在“预备立宪”中颁布了《城镇乡地方自治章程》,规定:凡府厅州县官府所在地为城,其余市镇村屯集等地人口满5万以上者为镇,不满5万者为乡。城镇乡均为地方自治体。乡设立议事会和乡董,实行“议行分立”。乡议事会在本乡选民中选举产生,为议事机构。乡的自治执行机构则很简单,只有乡董、乡左各1人。乡议事会和乡董的职责为学务、卫生、道路、农工商务、慈善事业、公共营业。其行政开支的费用,即自治经费的来源,在本乡自筹。可见,清末“新政”推行乡镇地方自治,是迫于当时中国政治上的民主化压力,把过去实际上由乡绅代理国家治理乡村的惯例,披上了现代政治的外衣,引入了民主选举制度。由于这种新建立的乡村基层政权,承认原有的乡绅治理,国家并没有将其“官僚化”即纳入政府体系,其基础仍然没有改变。

乡镇地方自治体制在辛亥革命以后有所变化,其基本原则亦为民国政府所继承。1934年国民党通过《改进地方自治原则》,明确规定地方制度采用两级制,即县;县以下为乡(镇、村)。1939年又颁布了《县各级组织纲要》,1941年颁布了《乡(镇)组织条例》。根据一系列制度安排,乡正式成为国家的基层政权。按照规定,乡(镇)设立乡(镇)代表会议,为决策和议事机构;另设乡(镇)公所,为办事机构,其下又分设民政、警察、经济、文化四股。乡(镇)公所同时“受县政府之监督指导,办理本乡(镇)自治事宜,及执行县政府委办事项”,其功能主要是编查户口、整理财政、规定地价、设立学校、推行合作、办理警卫、“四权”(选举权、被选举权、监察权、罢免权)训练、推进卫生、实行造产、开辟交通、实行救恤等。

由此可见,国民党政府是试图强化乡村基层政权,并通过它来达到稳定乡村秩序、推进乡村发展的。从上述国民党对乡(镇)公所职责(事权)的规定,可以看出,国民党在乡村问题上的思路,仍然是治理国家和发展经济的基本思路,即走“政府主导型”的现代化道路。但是,与这种在农村建立“政府主导型”办事机构和职责相匹配的财权(经费)和干部队伍建设两大关键问题,国民党却没有解决。

在办事经费方面,国民党政府由于军费开支浩大,又要着力发展国营经济,受到战争和经济落后的制约,财政收入入不敷出,不仅不能给农村基层政权提供财政转移支付,还要从经济落后的农村攫取大量的苛捐杂税。因此,作为“事权”庞大的农村基层政权来说,就只有两个选择:一是该办的事情不办,如教育、卫生、道路、救济等;二是利用权力,在替上级政府征收粮款和杂费时趁机自设名目“搭车”收费,敛取钱财。由于需要他们代征粮款和维持农村治安,上级政府对其敛取钱财的行为、甚至“越界”行为也就睁一只眼、闭一只眼了。而这些由于各级政府特别是县及基层政权“事权”扩大所增加的财政支出,大都转嫁到农民头上了,由此导致农民负担甚至超过了封建社会,农民不仅没有享受到现代化的好处,反而日益贫困,这就是为什么农民积极支持和参加共产党领导的土地革命的根本原因。

在农村基层干部队伍建设方面,国民党政府同样是非常失败的。如前所述,封建社会依靠乡绅维持了对乡村的有效治理,但是,这种国家通过乡绅治理农村的局面在鸦片战争以后被打破了。随着工业化、市场化和城市化的推进,不仅农业成为收益低的产业,农村生活条件越来越落后于城市,而且新兴知识的学习、有用信息的集散,乡村也远不能与城市相比(特别是科举制废除后),于是传统的居于乡村的“耕读之家”,开始转业和流向城市。从19世纪末新兴产业和新式学堂的兴起,使以产品和资金纯流向城市(包括外国)的城乡关系进一步发展为乡村精英大规模向城市流动,导致了农村经济枯竭和人才枯竭。这也是20世纪20~30年代“乡村建设”思想兴起的原因。

农村知识精英的大量流失,而农村依然延续着 “士绅治理”的传统,加大了乡村治理的难度:一是现代化和“政府主导型”导致的乡村事务增多,专业人才和财力不足;二是政治腐败和战乱频仍,上级政府、军阀横征暴敛,使征粮、征兵成为乡村政权的主要任务,这使得乡(镇)管理人员无力承担乡村政权的基本职能。在这种情况下,农村出现了所谓“土劣化”倾向。即使是好人,要执行和完成上级政府的任务,也必须超限度地搜刮农民,走向民众的对立面。因此,乡绅中好的越来越少,土豪劣绅越来越多;对于乡村管理,“好人不能干,坏人争着干”,即美国学者杜赞奇所说的“赢利型经纪人”不断取代“保护型经纪人”①。这种趋势从清末到新中国建立前,愈演愈烈。在中国共产党领导的土地改革中,有一种共性的现象,即在旧政府中担任过乡村基层政府职务的人一般都民愤很大,这也证实了民国时期农村基层政权与农民的对立程度②。

总之,近代中国的农村在帝国主义、封建主义以及官僚资本主义的压迫下,处于动荡和衰败之中(革命根据地除外)。尽管中国共产党以外的仁人志士和党派试图改变这种状况,救农民于水火之中,但都失败了。究其原因,是他们不能够改变中国社会的性质,不能够使农民摆脱三座大山的压迫。

二 1949~1978年国家与农民关系的重建

乡村政权“土劣化”倾向,终于被中国共产党领导的土地改革和乡村政权重建所制止。新中国建立前后进行的土地改革,不仅彻底摧毁了旧的乡村政权,也彻底消灭了“士绅”治理乡村的基础——地主阶级。在土地改革完成以后的民主建政中,农村基层政权是按照马克思主义新理念、中国共产党提出的党政合一的自上而下的新体制,以忠于新政权的农村精英和土改积极分子为主体建立起来的,因此,农村基层政权从一开始就是国家政权的基层组织,与中央和上级政府保持高度一致,作为党和政府在农村的代理机构,而不是自治机构。1950年12月政务院颁布的《乡(行政村)人民代表会议通则》和《乡(行政村)人民政府组织通则》规定:乡人民政府委员会的职权为执行上级人民政府的决议和命令;实施乡人民代表会议通过并经上级政府批准的决议案;领导和检查乡人民政府各部门工作;向上级反映本乡人民的意见和要求。

对于农村基层政权中的工作人员,国家有理由相信他们的忠诚,作为土地改革的最大受益者,他们也确实应该对新生政权忠心耿耿。同时,中国共产党从1951年开始,在农村进行了“整党”、“整风”,改造了农村基层干部,提高了他们的素质,加强了对他们的控制。这一切为后来急剧推进的农村现代化奠定了组织和干部基础。

在土地改革完成的同时,中国的国民经济也完成了恢复任务,从1953年起转入了大规模的经济建设。在国家国防安全急需加速实现社会主义工业化的情况下,松散的、轻徭薄赋的国家与农民关系显然不能满足国家快速优先发展重工业战略的需要,1953年的粮食市场波动和国家被迫实行主要农产品“统购统销”的政策就说明了这一点。而农业社会主义改造的提出和加速进行,以及1958年进一步过渡到“政社合一”的人民公社,只不过是这个历史逻辑的必然演绎。可以说,从1949年新中国建立到1956年社会主义改造基本完成,是国家权力逐渐侵入私人经济领域并最终取代私人在生产和消费中的自主权的过程。在这个过程中,政府经济职能的范围越来越大,到1958年实行“政社合一”的人民公社后,各级政府已经完全成为整个经济的主宰,严格控制着经济的各个方面,生产的计划管理和消费中各种票证的采用就是明证。当然,政府经济职能无限度扩大和侵占私人决策领域,是为了以下三个目的:其一,保证政府最大限度地索取剩余为工业化积累资金;其二,保证投资和国民经济高效率运转,加速经济发展;其三,保证高积累、低消费水平下的社会稳定。

农村基层政权的重建和整个国家政权转入极端的“政府主导型”发展模式(即单一公有制基础上的计划经济),必然导致农村基层组织的“事权”大大增加。由于上级政府对农村基层政权的高度控制以及各级政府部门所具有的强烈发展冲动,于是“上面千根针,下面一条线”,都“落实”到农村基层政府身上。当时东北有一句话很形象:“一齐向下整,一搞一大堆。”据1952年调查数据显示,湘潭县1951年全年共收文7 557件,由于照抄照转,也向下发文9 575件,平均每天收文20件以上,发文25件以上;河南省许昌县1~7月初发到乡的统计表格即139种③。

由于事务多,机构自然要增加,如果不增加人员,其兼职和负担就要增加。据1952年7、8月间中央有关部门对华东、华北、西北、东北四个大区的调查:“乡人民政府所设委员会,除常有的民政、财政、治安、文教、生产、卫生等委员会外,上级为推动某项工作,又经常指示成立一些组织,如抗旱、护麦、查田评产、征收入仓、防疫、防洪、军人转业、捕虫等委员会,甚至新华书店、保险公司、人民银行、贸易等部门有的地方亦派人到乡组织直属自己的推销、牲畜保险、储蓄委员会。”③又据1952年12月中共中央西北局向中央的报告,仅乡级组织就有30种,即乡人民代表会议、乡政府委员会;乡政府领导下的生产、文教、治安、调解、优抚、防旱抗旱、评判、检查、养路、冬学、修建、卫生、保险、保畜、防堤、防治虫害、减免公粮、农业税调查征收评议、农村业务、土地证等20种工作委员会;还有党支部委员会、宣传委员会、团支部委员会、乡妇联委员会、抗美援朝委员会、中苏友好协会、乡农民协会、民兵中队等8种组织。

由于人手少,事务多,当时乡村政府的另一个特点是干部兼职多、负担过重。根据1952年7、8月间中央有关部门的调查:“乡政府有五多:乡政工作目前情况是号称‘五多’,即机构多,会议多,兼职多,任务多,表报多。”干部兼职多负担重非常普遍,如陕西省绥德县义尚坪乡9个乡干部共兼任着110个职务;河南省许昌县于庄乡乡长身兼19职,农会主席身兼17职③。1952年下半年和1953年上半年,各地农村纷纷向中央反映区乡工作中普遍存在着“五多”现象。于是,中共中央1952年7月23日批转了《华东局有关互助合作运动若干政策问题的规定》,要求“为了不耽误乡、村干部的生产时间,应减少他们的兼职,并在农民群众中吸收更多的积极分子参加工作,尽可能做到一人一职”。

乡村政府既然事务多,机构和人手增加,自然费用就要增加,原来规定的费用远远不够。按照建国初期的规定,乡镇财政不独立,其经费来自县的财政收入,而县的财政收入则主要来自农业税附加。据1950年12月7日中南区财经委员会向中央反映:“目前地方财政最感困难者,为县与市两级。计县开支包括乡村经费,卫生教育、民兵、抚恤救济、会议经费、干部补助等开支甚大。公粮二成附加相差太远。”[2]7041951年7月1日,政务院发布《关于进一步整理地方财政与平衡收支的决定(草案)》,将乡村政府的办公费、干部补助和训练费、会议费、民兵费列入地方财政开支,由省财政统筹。但是由于地方财政开支不足,于是层层下挤,省挤县,县就挤区乡。由于省不能拨付足够的经费给县以及乡村,因此乡村政府的大部分经费须自筹,据1952年对全国16个省34乡(村)镇收支的调查,乡村政府财政收入中来自上级的拨款仅占其总收入的三分之一左右。在其总收入中,各项收入所占的比例为上级拨款占34.26%,募捐及其他摊派占33.45%,非法动用斗争果实占19.4%(严重者如对广东省揭阳县10个乡的调查,非法动用斗争果实占总收入的43%),公产收入占7.91%,其他收入占4.98%[2]742-746。另据西北区的报告,1952年各省提出的乡镇财政预算,全部收入(连同中央政府下拨的农业税地方附加)与支出相抵,全区赤字为39.86%。在上述支出中,文教事业费占52.25%;行政管理费占37.26%;卫生事业费占2.64%;其余社会事业、民兵、经济建设等费共占3.09%[3]。

由于上级所拨经费不敷使用,除了动用土地改革留下的“胜利果实”外,只有增加农民负担了。据1952年对东北地区的调查,“摊派的种类名目繁多,各村均在20种左右。多者如吉林省盘石县二道岗子村达46种之多,最少者也有十几种”。按现有材料统计,东北全区有六、七十种之多,大体可分八类:(1)战勤类;(2)经济建设事业类;(3)拥军优属类;(4)卫生事业类;(5)文教事业类;(6)社会救济类;(7)村屯经费类;(8)其他:包括捐献、慰问、护线护路、各种因工人员补助以及为区政府、供销合作社出工等等[2]742。这种情况在1952年全国抽查材料中也得到证实:“根据61个乡的统计,国家公粮平均为常年应产量的14.87%,地方附加平均为3.34%,抗美援朝平均为1.09%,乡村摊派平均为2.23%。四项合计共占常年应产量的21.53%,若与实产量相比,一般不过20%。地方附加及捐献、摊派三项与国家公粮相比,则为国家公粮的45.03%,其中乡村摊派一项相当于国家公粮的15%。”[2]738-739

乡村财政入不敷出,不得不靠摊派解决问题,这既与解放前乡村官吏贪污中饱私囊有根本区别,也与目前乡村冗员过多、行政开支大有很大区别。造成当时乡村财政入不敷出的最根本原因,是上级布置的任务和工作太多,又没有拨付相应的经费,其次才是浪费问题。这种因快速推进农村现代化所出现的农村基层政权事务和费用大幅度增加,其实质不是超过了当时农村经济的承受力,而是将农民手中的剩余强行拿到政府手里去办事。

1953年以后,随着农副产品统购统销和农业合作化的推行,农村基层政权的职能发生了变化,乡村政府的首要任务变成保证国家统购统销政策的实施和合作化的推行。强大的政治压力实际上增加了农村基层政府的费用,但中央和省政府不愿拿出财力投给农村。从1953年起,财政管理体制由原来的中央、大行政区、省(市)三级,改为中央、省(市)、县(市)三级,实行“统一领导、划分收支、分级管理”体制,开始对乡镇政府的收支实行“包、禁、筹”,即中央政府按统收统支原则,将乡镇预算列入国家预算。乡镇财政收入列入县级财政预算后,其支出费用主要由国家和自筹两种方式解决:乡镇政府开支中的经常费用由国家提供,列入县级财政预算;非经常性的开支费用,则按照规定自筹,禁止随意摊派[4]。在此后的25年间,随着合作化、人民公社制度的推行,农村实行了集体所有制,农村基层政权也走向了“政社合一”。在此期间,除了在“大跃进”时期对“一大二公”的人民公社实行过“财政包干”外④,公社(乡镇)始终没有成为一级财政,都是由县财政“统收统支”。同时,公社的开支因为与生产经营混在一起,乡村政府的费用也就不存在“入不敷出”的问题了,农村基层政府“事权”与“财权”严重失衡、税多、农民负担重的问题似乎也就消失了。但是农民的所得并没有增加,而是更少了,因为农村经济的绝大部分都控制在公社、大队、生产队手中,其生产剩余除了分配给农民必需的生活资料外,都掌握在集体手中,农民负担问题被隐蔽在了公有制里。但是同时应该指出的是,由于不设公社一级财政,它没有自行征收税费的权力,脱产干部的薪金和行政经费出自县财政;同时因公社实行“三级所有”,其人员编制和经费也自然受到限制,不能任意扩张。但是尽管如此,公社时期仍然存在着因“事权”增加而导致干部人数过多的现象。据1962年4月湖北省通山县水利局干部李宏昌写给周恩来总理的信说:“湖北省通山县是一个约有20万人口的小县,1961年仅公社以上脱产人员就有8 107人,占全县总人口的4%;如果加上生产队的干部,平均每5个劳力就要养一个干部。”⑤1964年6月另一位农村干部也来信反映:“当前,农村生产大队一级都设有十套固定的组织:党支部、大队管理委员会、团支部、妇联、大队监察委员会、民兵组织、治安保卫委员会、调解处理委员会、贫下中农委员会、节制生育委员会。……一般大队不少于十五、六套班子。”⑥因此,以毛泽东为首的党中央一方面进行干部精简运动,另一方面推行干部参加劳动制度,农村基层干部不脱产。

怎样看待1949~1978年间的农村基层政府的绩效?一方面,农村基层政府的有效运作确保了乡村社会秩序的稳定和大量农业剩余的提取。仅统购统销一项,改革开放前,国家通过统购统销政策所获取的农产品牌市价差额就有2 800亿元左右,比50年代国家10年的财政收入还高,由此可见农民对国家工业化的贡献⑦。值得一提的是,尽管为国家提取农业剩余一直都是农村基层政府的重要职责,但就提取目的而言,新旧中国却有着本质的不同,旧中国国家政权对农业剩余的提取是为了满足统治阶级的消费和维护其统治的需要,而新中国政府提取的农业剩余则是主要用于国家的工业化建设,虽然农业剩余的提取在短时期内使农民的利益受损,但正如当时的决策者所考虑的那样,将重点放在建设重工业上,从根本上说是“为人民的长远利益”[5]。另一方面,农村基层政府也确实在农村实现了与整个国家极端的“政府主导型”发展模式相匹配的政府职能,即担负了在农村大规模、全面快速推进农村现代化和提供公共物品的作用,例如在农村普及中小学教育和扫盲、发展医疗卫生事业、兴修道路和水利、为农民提供低水平的社会保障等等。记得温锐先生在对赣闽粤边区进行调查后,就曾经感慨地说:“集体化时期,地方政府利用政府的管理力量,广泛组织民众开展了大规模的农田水利设施改造与兴建,填补了旧中国水利设施建设的两个空白:一是兼防洪、灌溉、养殖等多项功能为一体的大中型水库的修建,二是提水工程的兴修和提水机械的广泛使用。这段时期,农田水利设施兴建的力度是非常大的,世纪末三边农村运作的水利设施基本上都是这一时期修建的。”[6]

1949~1978年间的农村基层政府治理尽管代价很大,但毕竟加速了中国农村的现代化步伐,为改革开放初期农村经济快速发展奠定了基础。同时,在1978年以后,由于历史惯性和我国整个政府职能没有从“全能政府”理念和“政府主导型”发展模式中转变过来,因此,农村基层政府职能也没有随着人民公社的解体而迅速弱化。

三 1978~2003年国家与农民关系的变革

改革开放以后,特别是1983年取消人民公社、重建乡镇政府(乡的规模一般以原有公社的管辖范围为基础)后,农村基层政权的基础逐渐发生了变化。首先,收入来源的基础和纳税主体变了,由原来的集体变成了个人和企业,但是“事权”却随着经济和社会发展,不仅没有减少反而增加了,同时要求更高了;其次,社会大环境变了,不仅城乡差距拉大了,农村内部的收入差距也拉大了。在市场经济条件下,法制和政治体制的不健全使得各种权力机关和部门的“寻租”行为也多了,乡镇机关和干部在办公设备和经费方面的攀比风气、个人收入方面的“刚性”原则以及职务和升迁方面的“棘轮效应”都表现出来了。1983年10月,中共中央和国务院发出《关于实行政社分开建立乡政府的通知》,其主要精神有三点:一是实行政社分开;二是乡以下实行村民自治;三是要求建立乡一级财政和相应的预决算制度,这是中国历史上第一次建立乡级政府财政。

“政社合一”的人民公社转变为“政社分开”的乡镇政府,是80年代整个国家以“放权让利”为导向改革的结果,这种变革一方面适应了农村多种经济成分、多种经营形式共同发展的改革要求,恢复了农民的自主权,调动了农民的积极性,推进了农村的改革和发展。但是另一方面,整个国家的政府经济职能却并没有随着“放权让利”而迅速改变,1992年确立社会主义市场经济改革目标,到2001年才明确政府经济职能的转变问题。因此,在改革开放以来的20多年里,就乡村基层政府职能来说,与人民公社相比,虽然直接从事生产和分配管理的职能剥离出去了,但是受国家“政府主导型”发展模式和全能型政府理念的制约,农村基层政府的其它事务增加了,“事权”并没有相应减少,例如教育、收税、社会治安和计划生育四项工作的难度和成本就比过去大大增加了。

首先,机构庞大,人员繁多。作为基层政府,为了与上级政府的职能和机构相对接,乡镇一级政权普遍设有党委、人大、政协、政府、纪委、武装部“六大班子”,还有“七所八站”等常设机构,麻雀虽小,五脏俱全。此外,还有许多为应付临时任务所成立的非常设机构和临时编制。机构多,人员就多。据2001年有关资料统计,全国4.6万个乡镇,财政供养人员1 280万,平均每个乡镇300多人[7]。有时正式编制不够,就增加临时编制,如果上级不能增加经费,又不能减少机构和人员,就必须默认其自筹经费,以扩大“制度外财政收入”(或称之为“非规范收入”)的部分⑧,许多地方流传的“头税轻,二税重,三税是个无底洞”⑨中所说的“三税”一般就是指这种制度外的、非规范的负担。或者放松对干部素质的要求,结果就出现了乡镇干部大大超编,干部素质低下的现象,越是经济落后地区,越是如此,重现了1949年以前的乡村政权“土劣化”倾向。

其次,乡镇政府财政支出迅速增加除了事权扩大、机构增加的因素外,政府行政运行的成本越来越高。随着经济发展和城乡之间的交流,乡镇干部不可能再安于过去那种“交通基本靠走,通讯基本靠吼”和下乡吃派饭的工作条件,购置汽车、配置通讯器材、兴建办公楼、请客吃饭等行政开支大大增加。这对于以第二、三产业为主要收入来源的发达地区乡镇来说,也许不算什么,但对于以农业为主收益很低的乡镇来说,就难以支撑。因此,想方设法增加乡镇财政收入,就成为乡镇政府的第一要务。

在1983年设立乡镇财政以前,由于乡镇政府没有独立财政,无权征收税费,因此限制了其开支和人员膨胀。但是1983年以后,设立了乡级财政,乡镇财政收入由国家预算资金、预算外资金和自筹资金三部分组成⑩,这样一来,国家就给予了乡镇政府征收税费的权力,并为其开了弥补财政收支缺口的口子,于是乡镇政府就将其开支转嫁到所管辖的农民身上。因此,在开始建立乡镇财政的1984年当年,“农民负担”问题就在年底召开的全国农村工作会议上提了出来。

由于乡镇政府的行政扩张,导致财政支出大幅度增加。而“三提五统”、乡级自收自支的财政体制,加大了农民的负担。因此,1985年,中共中央、国务院发出《关于制止向农民乱派款、乱收费的通知》,这是改革开放以来党和政府第一次重新提出乡村财政混乱和农民负担问题。1990年2月,国务院再次发出《关于切实减轻农民负担的通知》,同年9月,中共中央和国务院又联合作出《关于坚决制止乱收费乱罚款和各种摊派的决定》。1991年12月,国务院又颁布实施《农民负担费用和劳务管理条例》,对农民负担作了许多“硬性”规定。但是这些中央文件的贯彻实施不理想,农民负担仍然扶摇直上。正如有的学者所说:“特别是1997年以来,农业收入呈现负增长、农民收入增长幅度连年下滑,而农民负担却不断加重。”[7]

由于向农民转嫁负担存在农民难以维持简单再生产、征收成本高和政治风险大(政策和舆论)三个限度,因此乡镇政府为了支撑日益庞大的开支,除了继续向农民伸手外,还靠举债来弥补经费不足。据2001年有关统计,我国乡村两级净债务达到3 259亿元,其中乡级债务1 776亿元,平均每个乡镇400万元;村级债务1 483亿元,平均每村负债20万元[8]。面对禁而不止的农民负担问题,从上个世纪90年代下半期开始,中央政府又实施了新一轮减轻农民负担的措施,并且就在2004年全国人民代表大会上温家宝总理提出5年内逐步免征农业税的目标。但是即使免征农业税,乡镇政府财政收支的巨大缺口(巨额债务)怎样化解,仍然是一个亟待解决的大问题,否则免税的好处很难惠及农民。

1994年开始实行的税制改革,加强了中央的财力,使地方财政收入与“事权”的扩大不同步,全国目前县乡两级财政收入只占全国财政总收入的21%,但是县乡两级财政供养的人员,却占全国财政供养人员总数的71%左右[9]。这就形成了所谓的“中央财政喜气洋洋,省市财政勉勉强强,县乡财政哭爹喊娘”的局面,于是县乡两级政府不顾中央的三令五申,不断加重农民负担。在这种情况下,越是经济落后的地区,农民负担越重。由于经济落后地区二、三产业不发达,提供的就业机会少,许多人千方百计地进入政府部门吃财政饭,导致机构和人员不断增加,从而致使财政开支进一步增加。而负担的有增无减又进一步导致本地资金和人才的外流,同时外面的投资也不敢进来,于是陷入恶性循环。经济落后地区就出现了李昌平所说的“农民真苦、农村真穷,农业真危险”的状况,发生一些极端事例就不足为奇了。这与我国整体经济增长、人民总体收入和福利不断提高形成巨大反差,导致社会的不安定。

四 “反哺”——2004年以来国家与农民关系的历史性转折

1978年改革开放以前,农民和乡村对工业化和城市的支持,主要是通过上缴农业税和提供低价的农副产品来进行的。换句话说,就是农村通过向城市提供农业剩余为工业化积累资金,同时,又通过限制农民流动来减轻城市压力,维持社会安定。当然,也有部分农村人口通过考学、参军、有计划的招工等形式转移到城市,但是这种转移人数非常有限。

改革开放以后,农民和乡村对工业化和城市化的支持形式发生了巨大的变化。随着农产品“统购统销”制度的废止和农产品的市场化,直接和间接以农业剩余支持工业化和城市化的比重越来越低,农民和乡村通过提供廉价的劳动力和土地等乡村资源来支持工业化和城市化发展成为了主体。

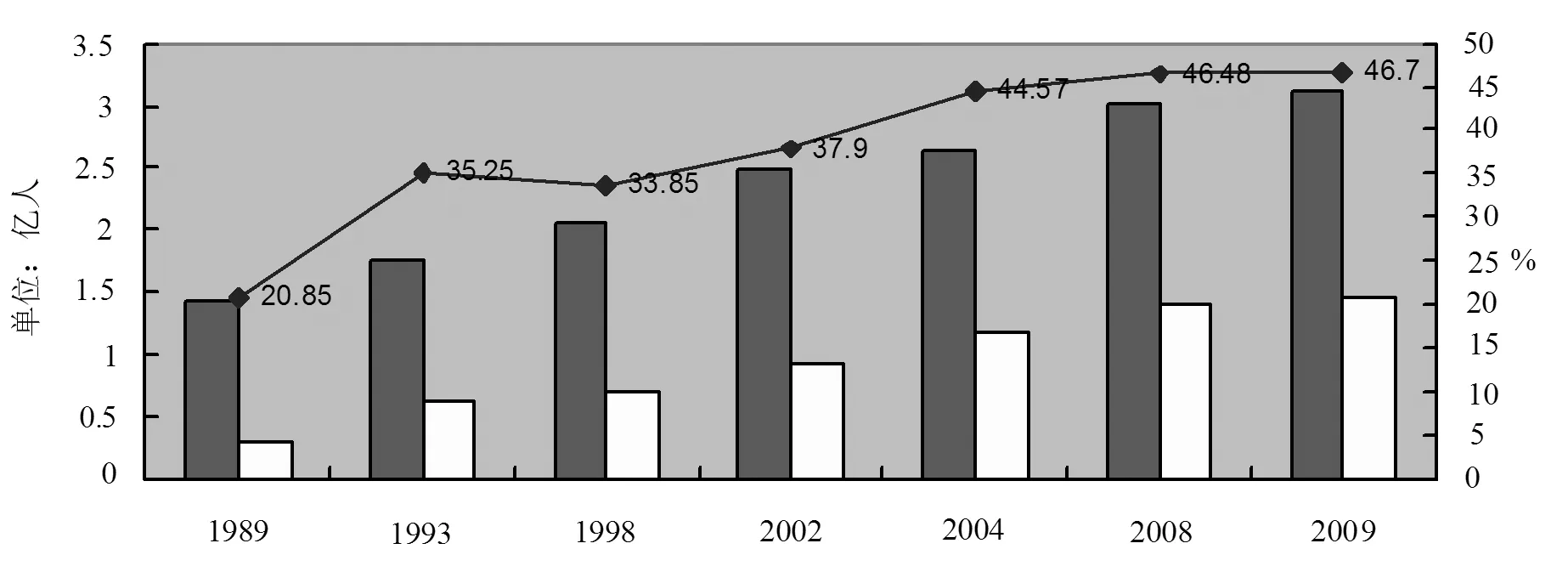

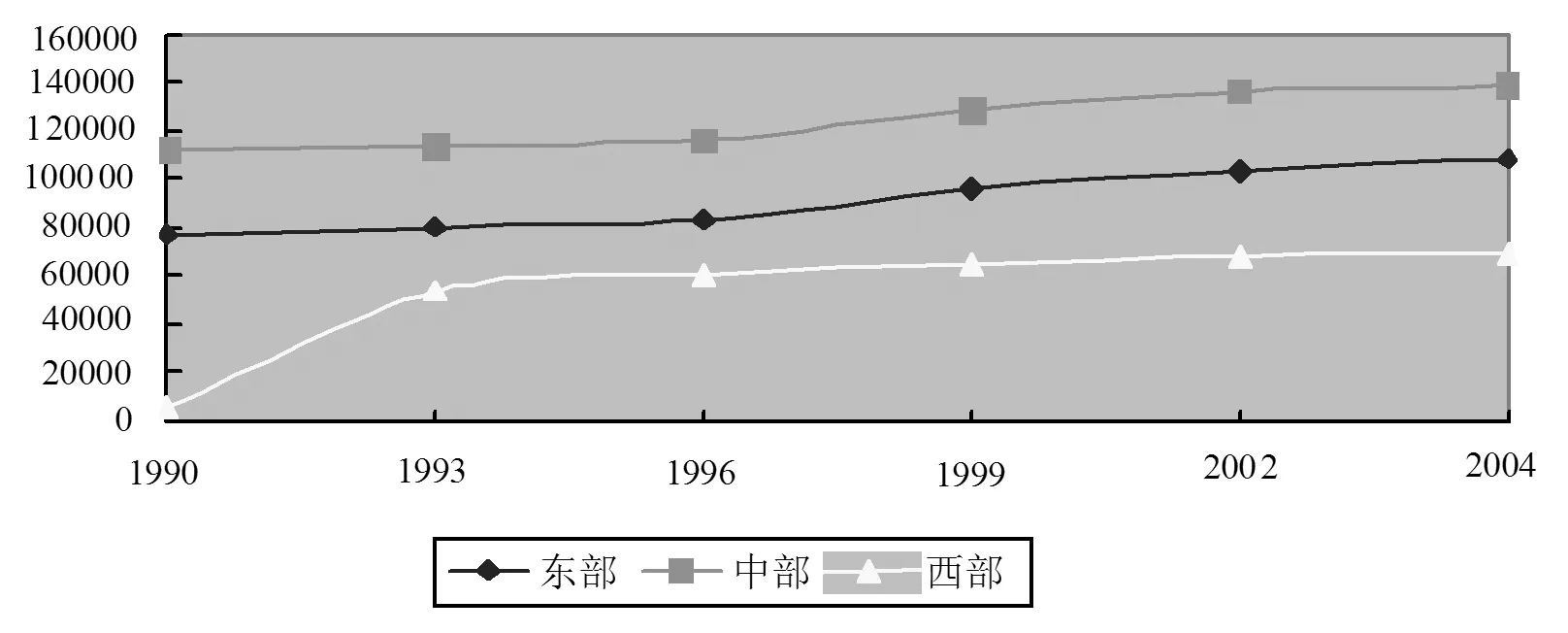

第一,农民提供的大量廉价劳动力,为改革开放以来的经济发展提供了丰富廉价的人力资源,大大降低了工业化的成本,加快了企业资本积累的速度,特别是为外向型企业和劳动密集型企业的发展提供了快速成长的资本积累,见图1。第二,改革开放以来,农民不仅为城市发展、经济开发区以及大量的交通等基础设施工程,提供了廉价的土地资源(见图2),而且许多城市还通过征购农民土地并转让其使用权,获取了大量土地收益资金,填补了城市发展的资金缺口,这种方法被称为“经营型”城市发展。第三,农民通过以乡镇企业来推动小城镇发展和直接向城市投资的形式,将大量的农村资金直接投入到城镇建设中。

图1 20年来我国农民工的数量变化及其占城镇就业人员比重

说明:图中东部包括辽宁、北京、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西、海南;中部包括黑龙江、吉林、山西、内蒙古、河南、安徽、湖北、湖南、江西;西部包括重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏。

图2 东、中、西部三大区域非农建设用地变化图[10] (单位:平方公里)

上述三种乡村支持工业化和城市化的方式,是1978年以来中国经济高速增长,特别是对外贸易超常增长的主要动力,也是城市空间规模快速扩张的重要原因。

此外,1978年以后农产品供给的迅速增加,不仅是乡镇企业“异军突起”的前提,还是城市在取消粮油补贴进行市场化改革后,保证农副产品的低价和生活消费价格稳定的重要因素,农村为中国改革的整体推进和社会发展做出了贡献。

改革开放以来,国家与农民关系的这一转变在推动整个国民经济快速发展、城市化率大幅提高和全国基本达到小康水平的同时,也使城乡之间的发展差距、城乡居民之间的收入差距在经历了80年代前期短暂的缩小之后,开始拉大。若将城镇居民的一些隐性福利和优惠折算成收入,中国城乡居民的收入差距可能达到6∶1。显然,这种差距的扩大与社会主义共同富裕的目标诉求不一致。

随着人民温饱问题的解决和工业化进入中后期发展阶段,二、三产业已经有足够的能力承担起工业化后期的积累任务,如果继续让农民为工业化提供积累,不仅有失公平,也不利于扩大内需。20世纪30年代初期日本第一产业从业人员占全部劳动力50%左右,这是日本工农业关系调整过程中一个值得关注的时点,因为从这时起日本开始多次进行税制改革,大幅度地为农民减负。2000年我国第一产业从业人员占全部劳动力的50%,也恰恰是在这一时点上,我国开始了较大范围的农村税费改革的尝试。从新世纪开始,中国共产党就开始酝酿再一次调整国家与农民的关系,将过去长期实行的农业支持工业、乡村支持城市的城乡关系,转变为工业反哺农业、城市带动乡村的新型城乡关系,换句话说,就是国家与农民的关系,由过去以“取”为主转变为以“予”为主。

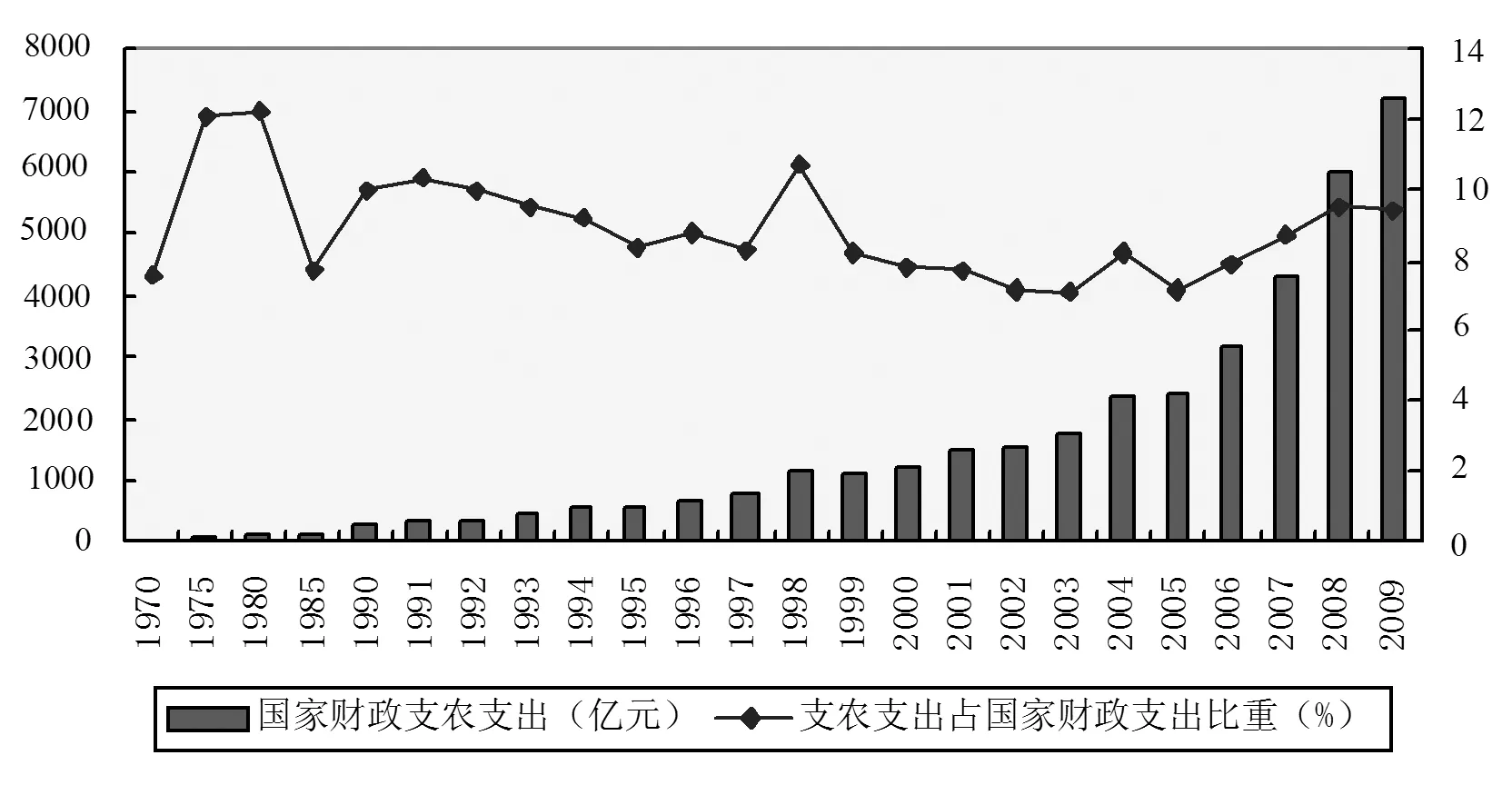

从2004年到2010年,中共中央和国务院连续发布了七个“中央一号文件”解决“三农”问题,尽管七个“一号文件”的侧重点各有不同,但扩大公共财政的支农力度、提高农村的公共服务水平、促进农民增收减负是其共同点。这些政策的出台,在将国家基础设施建设和社会事业发展的重点转向农村的同时,也逐步实现着财政体制的转型。从2003年到2007年的5年里,国家财政用于“三农”的支出达到1.6万亿,是改革开放前1950~1978年29年间的10倍,是1979~2002年24年间的1.3倍。2008年中央财政用于“三农”的投入达到5 955亿元,比上年增加1 637亿元,增长37.9%,其中粮食直补、农

资综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴资金高达1 030亿元,比上年增长一倍;三次较大幅度提高粮食最低收购价,提价幅度超过20%。2009年,为了减轻世界金融危机对中国农民和农村经济的冲击,继续增加农民收入,中央财政用于“三农”的支出达到7 253亿元,比2008年增长21.8%(见图3)。从20世纪90年代开始,支农支出占国家财政支出的比重基本上一直处于下降的状态,但近5年来则明显回升。

图3 1970~2009年国家财政支农支出变化

在近几年里,农村和农民已经越来越多地享受到来自国家财政的各项补贴和投资。2003年,中央政府启动了以政府筹资为主,个人少量缴费,农民自愿参加,重点提供大病保障的新型农村合作医疗制度试点。截至2009年,2 716个县(市、区)开展了新型农村合作医疗,新型农村合作医疗参合率94%,新型农村合作医疗基金累计支出总额为646亿元,累积受益4.9亿人次。在教育方面,仅2007年,全国财政安排农村义务教育经费1 840亿元,全部免除了西部地区和部分中部地区农村义务教育阶段5 200万名学生的学杂费,为3 730万名贫困家庭学生免费提供教科书。2008年起则全面实行城乡九年制免费义务教育,对所有农村义务教育阶段学生免费提供教科书。2009年8月,人力资源和社会保障部又提出,中国农民60岁以后将享受国家普惠式的养老金,而中央财政对地方的补助将成为新农保的一个重要筹资渠道。此外,农机具购置补贴,粮食补贴,家电、汽车、摩托车“三下乡”等惠农政策也相继出台。

新世纪发生的国家与农民关系的历史性转折,正如胡锦涛同志指出的那样,是一个经济发展的历史规律,是不可逆转的。现在的主要问题是怎样用好国家对农业、农村和农民的财政投入,使这些资金用到实处,充分发挥这些资金的效益,使农民真正受益。而这些,都需要进一步完善农村基层政权和村民自治组织。

(文章在写作过程中得到王丹莉同志的帮助,在此表示感谢)

注释:

①杜赞奇利用满铁资料对1900~1942年的华北农村进行分析之后,在《文化、权力与国家:1900-1942年的华北农村》一书中提出了乡村基层领袖在国家与乡村社会之间扮演着“经纪人”角色。他将“经纪人”分为两类:一是“赢利型经纪”,他们将小农视为榨取利润的对象;一是“保护型经纪”,他们代表社区利益,并保护自己的社区免遭国家的侵犯。

②关于中国传统农业经济的研究,还可以参考《20年来中国近代乡村经济史研究的新探索》,《历史研究》2003年第4期。

③参见1952年11月12日中共中央转发《廖鲁言同志关于乡村财政、农民负担、乡村小学教育及乡政工作的情况和意见》。

④参见中共中央、国务院1958年12月20日发布《关于适应人民公社化的形势改进农村财政贸易管理体制的决定》。

⑤参见国务院秘书厅《群众来信来访反映》第170期,1962年4月8日。

⑥参见国务院秘书厅《群众来信来访反映》第446期,1964年6月27日。

⑦参见武力《1949-1978年中国“剪刀差”差额辨正》,《中国经济史研究》2001年第4期;根据国家统计局的数字,1950~1959年国家财政总收入为2518.88亿元。

⑧参见孙潭镇、朱钢《我国乡镇制度外财政分析》载《经济研究》1993年第9期;樊纲《论公共收支的新规范——我国乡镇“非规范收入”的个案研究》载《经济研究》1995年第6期。

⑨苛捐杂税的极端事例,可参见陈桂棣、春桃《中国农民调查》第151~153页,人民文学出版社2004年出版。

⑩参见财政部1985年12月颁布的《乡(镇)财政管理试行办法》。

[1]傅衣凌.中国传统社会:多元的结构[J].中国社会经济史研究,1988(3).

[2]中国社会科学院,中央档案馆.1949-1952中华人民共和国经济档案资料选编·财政卷[M]北京:经济管理出版社,1995.

[3]西北军政委员会财政部.西北乡镇地方财政基本情况及今后改进意见[M]// 中国社会科学院,中央档案馆.1949-1952中华人民共和国经济档案资料选编·财政卷.北京:经济管理出版社,1995:755-756.

[4]财政部.关于1953年度预算编制的几项具体规定M]//中国社会科学院,中央档案馆.1953-1957中华人民共和国经济档案资料选编·财政卷.北京:经济管理出版社,1995:96-98.

[5]毛泽东.抗美援朝的伟大胜利和今后的任务[M]//毛泽东选集:第五卷,北京:人民出版社,1977:105.

[6]温锐,游海华.劳动力的流动与农村社会经济的变迁[M].北京:中国社会科学出版社,2001:170.

[7]苏明.部分县乡财政困难[N].经济日报,2002-01-18.

[8]胡书东.中国农民负担有多重——农民负担数量及减负办法研究[J].社会科学战线,2003(1).

[9]决策咨询编辑部.数字“三农”[J].决策咨询,2003(5):10.

[10]曲福田,谭荣.中国土地非农化的可持续治理[M].北京:科学出版社,2010:37-38.

ChangeoftheRelationshipbetweentheStateandFarmersinModernChina

WULi

(Research Institute of Modern China, Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100009,China)

The relationship between the state and farmers as well as the intermediate link (the rural grass-root organizations) has changed basically along with the dramatic change of the nature of the nation in China since 1840. Facing with the downfall and turbulence in rural areas, the Beiyang government and Kuomintang government couldn’t solve the problem of overall decay of economy and rural governance,which created conditions for the successful farmer revolution led by the Communist Party of China. After 1949, the CPC established a new structure of rural governance and introduced the authority of modern government directly into countryside by land reform. People’s Commune could control farmers efficiently,but could not encourage the famers’ production enthusiasm,which led to the abolishment of this system during the course of reform since 1978.China entered a new era of reversal feeding from the year of 2004: industry nurturing agriculture and city supporting countryside. The relationship between the state and farmers changed from “taking” to “giving”. At the same time, the objective and function of rural governance in China has also changed enormously. We should adjust policy and rural governance structure so that we can take good advantage of “reversal feeding” fund, which is one of the most important problems during the course of new socialist countryside construction.

rural governance;farmers;industrialization;reversal feeding

2010-11-15

国家社会科学基金重大招标项目“新中国基本历史经验研究”(08&ZD006)。

武 力(1956-),男,安徽宿州人,中国社会科学院当代中国研究所副所长,研究员,博士生导师,研究方向为中国现代经济史。

D035;F09

A

1674-9014(2011)01-0014-10

张群喜)