学术不端文献检测系统使用体会

2011-11-14杜新征

杜新征,余 茜,王 芹

(中国科学院水生生物研究所《水生生物学报》编辑部,武汉430072)

学术不端文献检测系统使用体会

杜新征,余 茜,王 芹

(中国科学院水生生物研究所《水生生物学报》编辑部,武汉430072)

“学术不端文献检测系统”,简称AMLC,具有“文献检测”、“已发表文献检测”、“作者黑名单查询”、“学术不端文献库查询”等功能,可以有效提高期刊编辑辨别学术不端文献的能力。结合《水生生物学报》稿件检测实际,建议将此系统的检测结果作为参考依据,遵守保密原则,充分利用编辑部的三审制、同行评议和编辑负责制,发挥编辑的主观能动性,具体分析判断稿件是否存在学术不端及其程度,在严格把关的同时防止产生负面效应。

学术不端行为;学术不端文献检测系统;有效性;参考性;保密原则;局限性

一、学术不端行为及学术不端文献检测系统

1988年,美国政府发布《联邦登记手册》,提出了“misconduct in science”这一概念,并定义为“编造、伪造、剽窃或其他在申请课题、实施研究、报告结果中违背科学共同体惯例的行为”[1]。中国科协科技工作者道德与权益工作委员会提出了我国学术不端行为的七种表现形式:抄袭剽窃他人成果、伪造篡改实验数据、随意侵占他人科研成果、重复发表论文、学术论文质量降低和育人的不负责任、学术评审和项目申报中突出个人利益、过分追求名利和助长浮躁之风[2]。各种定义的实质内容大体相同,大致可以分为以下四类:抄袭、伪造、篡改及其他。“其他”主要包括不当署名、一稿多投、一个学术成果多篇发表等不端行为[2]。

2008年底由中国学术期刊(光盘版)电子杂志社与同方知网共同研究开发的“学术不端文献检测系统”,简称AMLC,目前包括三个子系统:科技期刊学术不端文献检测系统、社科期刊学术不端文献检测系统以及学位论文学术不端行为检测系统,具有“文献检测”、“已发表文献检测”、“作者黑名单查询”、“学术不端文献库查询”等功能。AMLC的比对数据库建立在《中国学术文献网络出版总库》、SPRINGGER等国内外大型全文数据库基础上,其中《总库》包括“中国知网”出版和整合汇编的《中国学术期刊网络出版总库》、中国博士学位论文、优秀硕士学位论文、重要会议论文、重要报纸、年鉴、科技成果、科技工具书等全文数据库[2]。目前AMLC2已经上线,检测速度提高了6倍,支持表格自动检测,支持中英文多语种检测,可以对文献内容进行智能分析,如可以去除相同第一作者的非期刊论文进行比对。

二、《水生生物学报》文稿检测情况

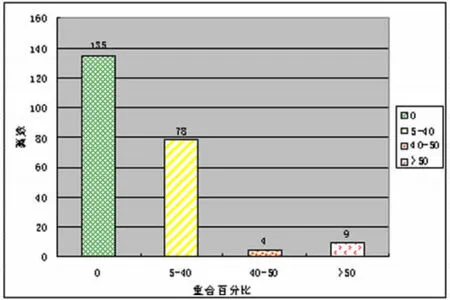

《水生生物学报》(以下简称学报)2010年2月3日-11月4日共上传自由来稿226篇(其间部分质量很差直接退稿的未上传),比对范围是中国学术期刊网络出版总库、中国博士学位论文全文数据库/中国优秀硕士学位论文全文数据库、中国重要会议论文全文数据库、中国重要报纸全文数据库、中国专利全文数据库、个人比对库。其中未检出复制文字的135篇,占59.7%;检出重合百分比>5%的91篇,占40.3%。稿件文字重合百分比情况(图1),重合百分比>50%的9篇文章中,7篇为自抄学位论文,1篇为课题组内互抄,1篇为多源抄袭。

图1 《水生生物学报》2010年2-11月文稿检测统计

三、系统使用体会

(一)有效性 系统可以准确地检测稿件的文字复制比情况,并可以与重合文字来源文献进行全文比对,为界定学术不端行为提供了科学的线索和依据。对于一稿多投、抄袭等学术不端行为,直接退稿,避免浪费编辑在审稿流程中的时间。从使用情况看,检测结果绝大部分是客观的,多数情况下,当一篇文稿的文字复制比<10%时一般很少有问题,>20%时或多或少有些问题,>40%时多为自抄(包括团队内部自抄)或多源抄袭。

系统可以直接滤掉存在学术不端行为的来稿和创新性较差的稿件,为提高期刊发表文章质量提供参考。如有些实验性文章,作者完全重复他人的实验设计流程,仅仅改变了一下实验对象或者实验材料,创新性较差。系统可以有效地检测出此类稿件,及时将其过滤掉,从而保证期刊学术水平。对学报2007-2009年已发表文章进行检测,2007年此类文章为5篇,2008年为3篇,2009年使用检测系统后未发现此类文章。

(二)参考性 编辑不能简单机械地以软件数据和重复率高低作为稿件取舍的唯一标准,还需将检测结果作为参考依据,充分利用编辑部的三审制、同行评议和编辑负责制,发挥编辑的主观能动性,具体分析,仔细评判,保证期刊的学术质量。比如,一篇文章中引用的文字在多篇期刊文章中找到了原文,而该文与其他文章均引用了同一本专著,经过进一步核查,此为大家普遍采用的试验原理和方法,若简单地将之界定为抄袭则是不妥的。同时不同的期刊和不同类型的文章对引用、复制和抄袭的界定标准应有所不同。以报道最新研究成果为主的学术期刊应严格要求,以实用性为主的应用性技术期刊不宜过分强调,以综述、评论为主的期刊必须要求适当的引文量[3]。

(三)保密原则 目前,编辑部使用AMLC系统均需要签订相关保密协议,系统仅限编辑出版单位内部使用,只能用于检测本刊的来稿和已发表文献。对期刊来稿进行学术不端检测,其结果应及时反馈给作者本人,提醒和警示作者改正,但不宜公之于众或随意泄密,这是对作者人格的尊重和保护,也是服务作者的体现[4]。恰当引证是知识传承过程中的一个重要环节,应当鼓励正常的引用前人成果和正确使用参考文献,特别是综述和评论性文章,必要的复制是需要的,关键是摘抄是否合理和有无故意伪引[3]。对于青年学者,特别是硕士研究生等新入门的学者和缺乏写作经验的学者来说,他们需要有一个学习和临摹的过程,也有对学术规范的认识过程,因而必须注意区分故意抄袭和临摹效仿在性质上的不同。

(四)局限性 笔者在使用检测系统的过程中发现该系统存在以下局限性:(1)不能有效辨识论文中插图、公式等内容是否存在抄袭行为;(2)检测系统比对数据是基于《中国学术文献网络出版总库》,对于作者从网络上获取的信息资源,如通过搜索引擎、博客等获得信息,不能进行有效辨识;(3) 系统虽然支持.pdf、.caj、.doc、.txt等多种格式,但是,实际使用中发现,有时对不同格式的同一篇文章处理结果并不相同[5];(4)无法对英文翻译稿件进行辨识。

科技期刊编辑作为学术家园的守望者,对于学术不端行为仅仅是愤懑和讨伐是远远不够的,而是应当从本职工作做起,不断提高职业素养,充分利用新的技术手段,以严谨、认真的态度迎接学术不端者对知识尊严的挑战,做一个遏制学术不端行为的践行者,为净化我们的学术环境贡献一份力量。

[1]Culliton B J.Scientist confront misconduct[J].Science,1988,241:1748-1749.

[2]中国学术期刊(光盘版)电子杂志社,同方知网(北京)技术有限公司.科技期刊学术不端文献检测系统用户实用手册[R].2008.12.

[3]颜峻,侯风华,黄莉,徐胜.防范学术不端,净化高校学风——使用“学术不端文献检测系统”的体会[J].编辑学报,2010,22(Sup.2):8-10.

[4]崔洁,谭华.对“学术不端文献检测系统”的审稿功能探析[J].中国科技期刊研究,2010,21(3):336-338.

[5]孔琪颖,蔡斐,张利平,徐晓.正确看待“科技期刊学术不端文献检测系统”检测结果[J].编辑学报,2009,21(6):544-546.

G23

A

1003-8078(2011)03-0167-02

2011-05-13 doi10.3969/j.issn.1003-8078.2011.03.60

杜新征,女,山东临沂人;编辑,硕士;主要从事编辑出版方面研究。

(李鑫)