猴头菇复合饮品澄清工艺研究

2011-11-06张东升王红连秦海萍

张东升,徐 淏,王红连,汪 洁,秦海萍,匡 群

(江苏省苏微微生物研究有限公司,江苏无锡214063)

猴头菇复合饮品澄清工艺研究

张东升,徐 淏,王红连,汪 洁,秦海萍,匡 群*

(江苏省苏微微生物研究有限公司,江苏无锡214063)

研究猴头菇复合饮品的澄清工艺。以壳聚糖、海藻酸钠、ZTC1+1Ⅱ及水提醇沉不同工艺制备饮品,比较总固体物、总多糖、三萜及腺苷的含量和澄清度,应用正交实验优选出ZTC1+1Ⅱ澄清剂最佳澄清工艺:浓缩液温度在30℃、浓缩液的浓度为1∶8(g/mL)、澄清剂的用量为先加入B8%(W/W),后加A4%(W/W)。结果表明,ZTC1+1Ⅱ澄清剂作为猴头菇复合饮品制备中的澄清剂能有效地保留饮品中的活性成分,且澄清效果稳定,工艺简便易行。

壳聚糖,海藻酸钠,ZTC1+1Ⅱ,猴头菇,澄清

高效液相色谱仪 Waters;紫外-可见分光光度计 Cintra 10e,GBC;磁力搅拌器 IKA公司;恒温箱 上海博讯实业有限公司;超声波清洗器KQ5200,昆山;小型振荡器 IKA KS130C,德国;循环水真空泵 浙江温岭;恒温水浴箱,离心机。

1.2 实验方法

1.2.1 饮品的制备工艺

1.2.1.1 水提醇沉工艺 将猴头菇、灵芝及北虫草子实体粉碎过40目筛,按照一定重量比混匀,料液比1∶20冷水浸约1h,蒸汽煎煮沸腾后以表压0.5kg保压50min,共煎煮3次,过滤,合并过滤液,抽真空浓缩,浓缩液(原料∶水=1g∶5mL)加入乙醇至70%的浓度,搅匀,静置1d,离心(4000r/min,10min),保留上清液回收乙醇,加维生素C、牛磺酸及其他辅料,加蒸馏水至规定量,混匀静置2h后,灌装,灭菌。

1.2.1.2 壳聚糖澄清工艺 比较2%、4%、6%、8%不同壳聚糖溶液(1g的壳聚糖溶于100mL 1%的醋酸溶液中)添加量,在澄明度变化预实验的基础上筛选出6%添加量为最适添加量。浓缩液(原料∶水= 1g∶5mL)加入6%的壳聚糖溶液(W/W),搅匀,静置1d,离心(4000r/min,10min),清液加维生素C、牛磺酸及其他辅料,加蒸馏水至规定量,混匀静置2h后,灌装,灭菌。

1.2.1.3 海藻酸钠澄清工艺 比较1%、2%、4%、8%不同海藻酸钠添加量,澄明度变化预实验的结果显示,随添加量的增加,澄明度无显著变化,筛选出1%添加量为最适添加量。浓缩液(原料∶水=1g∶5mL)加入1%的海藻酸钠溶液(W/W),搅匀,静置1d,离心(4000r/min,10min),清液加维生素C、牛磺酸及其他辅料,加蒸馏水至规定量,混匀静置2h后,灌装,灭菌。

1.2.1.4 ZTC1+1Ⅱ澄清工艺 澄清剂的配制:1% (g/mL)ZTC1+1Ⅱ-A胶粘液配制:A组分加少量蒸馏水,搅拌成糊状,加蒸馏水至足量,充分溶胀24h,80目过筛备用;1%(g/mL)ZTC1+1Ⅱ-B胶粘液配制:B组分加少量1%醋酸溶液,搅拌成糊状,加1%醋酸至足量,充分溶胀24h,80目过筛备用。

澄清工艺:在比较先加入4%、8%、12%(W/W) ZTC1+1Ⅱ-A不同添加量时,ZTC1+1Ⅱ-B为A量的1/2;及先加入B,后加A时澄明度变化预实验的基础上,筛选出先加入12%B,后加6%的A时澄清效果最好。

浓缩液(原料∶水=1g∶5mL)先加入12%B,后加6%A,搅匀,静置1d,离心(4000r/min,10min),清液加维生素C、牛磺酸及其他辅料,加蒸馏水至规定量,混匀静置2h后,灌装,灭菌。

1.2.2 澄清度评定方法 采用感官评定法,进行初步观察比对。用紫外可见分光光度计在300~700nm扫描,发现620nm下具有最大吸收峰,比色皿测定透光率(T值,%),以蒸馏水为空白。

1.2.3 总固体物含量测定 分别精密吸取定容后的不同澄清工艺的饮品20mL,置干燥恒重的蒸发皿中,水浴蒸干,烘箱105℃恒重1.5h,干燥器中冷却至常温,迅速称重,计算总固体物含量。

1.2.4 总多糖含量测定

1.2.4.1 样品处理 准确取饮品浓缩液5.0mL(浓缩至1/4体积),缓慢加入20mL的无水乙醇,旋涡振荡器振摇,混合均匀,静置,4000r/min离心10min,弃上清液,不溶物用10mL 80%乙醇溶液洗涤离心。用水将上述不溶物转移至圆底烧瓶,加入50mL蒸馏水,沸水浴提取2h。冷却至室温,过滤,上清液转移至100mL容量瓶中,残渣洗涤2~3次,洗涤液转至容量瓶中,加水定容,此为样品供试液。

1.2.4.2 测定方法 采用硫酸-苯酚法参照NY1676 -2008“食用菌中粗多糖含量的测定”[4]。

1.2.5 三萜类化合物的含量测定

1.2.5.1 样品处理 准确取饮品浓缩液2.0mL(浓缩至1/4体积)置于100mL烧瓶中,加入氯仿45mL,回流提取1h,过滤,迅速转移滤液(弃去水层)并用氯仿定容至50mL容量瓶中,即得供试溶液。

1.2.5.2 测定方法 方法采用文献[5],精确称取105℃恒重的齐墩果酸标准品置于10mL容量瓶中,用氯仿溶解配制成质量浓度为1mg/mL的溶液。精密吸取40、60、80、100、150μL置于刻度试管中,水浴挥干,加8%香草醛溶液0.5mL,分别加入70%硫酸5.0mL,摇匀,至60℃水浴30min,冷水冷却15min,200~600nm进行紫外吸收扫描,确定最大吸收峰的最大吸收波长为550nm,以吸光度对应质量浓度进行线性回归,确定回归方程。

1.2.6 腺苷含量测定

1.2.6.1 样品处理 准确取饮品浓缩液5.0mL(浓缩至1/4体积)置于索氏提取器中,加甲醇80mL,回流提取 4.5h,提取液蒸干,50%乙醇定容至 5mL,0.45μm微孔滤膜过滤,得供试液。

1.2.6.2 测定方法 方法参照文献[6],反相色谱柱分离,紫外检测器检测,外标法定量。

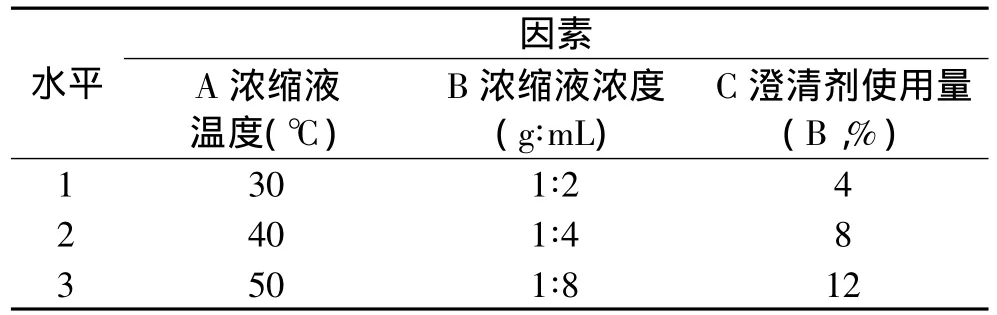

1.2.7 正交实验优选澄清工艺[7]根据絮凝澄清剂的特点及实际应用的情况,确定影响澄清剂作用效果的主要因素为浓缩液温度、浓缩液浓度、澄清剂使用量,并用L9(34)正交法进行实验,因素水平见表1。

表1 正交实验设计因素及水平

1.2.8 澄清剂最优条件下复合饮料稳定性考察 将ZTC1+1Ⅱ澄清工艺与水提醇沉工艺配制的猴头菇复合饮品,室温放置12个月,分别在0、3、6、9、12月五个时段观察澄明度和色泽。

2 结果与讨论

2.1 不同澄清剂作用效果的比较

由表2可以发现,使用ZTC1+1Ⅱ澄清剂时,虽然总固体物和总多糖的含量略低于壳聚糖、海藻酸钠,但是澄清效果明显优于后两者,澄明度达95.1%。与水提醇沉工艺(醇液)相比较,ZTC1+1Ⅱ澄清工艺的总固体物提高30.8%,比水提醇沉工艺(残渣)总多糖提高12.69%,灵芝三萜、腺苷差距不显著。此外,表2还表明,在醇沉的工艺中,腺苷基本上存在于乙醇溶液即上清液中,而多糖基本上留在醇沉的残渣中;同时三种澄清剂对腺苷、三萜有效成分的保留影响差别不大。因此,ZTC1+1Ⅱ澄清工艺在达到理想澄明度要求的基础上,最大限度地保留了有效成分的含量。

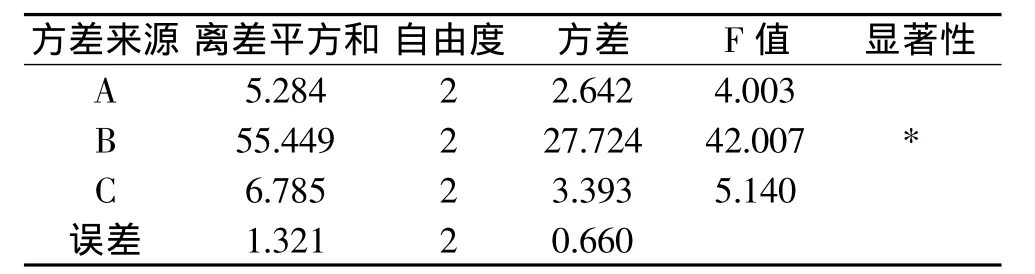

2.2 ZTC1+1Ⅱ澄清剂的正交设计及实验结果

表3、表4分析表明,因素B对实验结果有非常显著的影响,A、C的影响不显著。依据选取有显著意义因素的最好水平和交互作用的最优搭配,确定最佳工艺条件的原则,不显著的因素可根据实际条件(节约、省时等)确定1个水平。温度越低,耗能越少,而40℃附近有利于微生物的生长,给后续灭菌带来不利影响,温度低对活性物质的破坏小;澄清剂的加入量越少,成本越少,对多糖减少的影响越小,因此,综合上述分析结果,得到最佳的工艺条件为A1B3C2,即为猴头菇复合饮品澄清工艺的最佳条件。

表2 不同澄清工艺有效成分含量及澄明度

表3 正交设计及实验结果

表5 稳定性结果

表4 显著性分析

2.3 澄清剂最优条件下复合饮料稳定性结果

表5表明,ZTC1+1Ⅱ澄清工艺能有效除去蛋白质、鞣质等杂质,饮品澄清效果稳定,口感清爽。ZTC1+1Ⅱ是一种天然高分子化合物,由于商家的保密,具体成分不详,其作用机制可能是:先加入B组分与浓缩液中的蛋白、鞣质等物质发生分子间的架桥,使不稳定的胶体物质逐渐形成絮凝,而后加入与B组分相反电荷的A,使架桥进一步加大,形成的絮凝物迅速沉降,加快了澄清过程。因此,该工艺缩短了生产周期,适于工业化生产。

3 结论

3.1 在澄清剂的选择上,以总固体物、总多糖、灵芝三萜、腺苷及澄明度为考察指标,更为全面客观地评价3种澄清剂在猴头菇复合饮品制备澄清工艺上的表现。其中ZTC1+1Ⅱ澄清剂的作用效果较壳聚糖、海藻酸钠澄清的作用效果好,比水提醇沉工艺(醇液)总固形物提高30.8%,比水提醇沉工艺(残渣)总多糖提高12.69%,不同澄清剂澄清工艺中的灵芝三萜、腺苷含量差距不显著。

3.2 正交优选实验表明,ZTC1+1Ⅱ澄清工艺的最优条件为:浓缩液温度在30℃、浓缩液的浓度为1∶8、澄清剂的用量为先加入B 8%,后加A 4%。

3.3 通过最优条件的稳定性数据表明,ZTC1+1Ⅱ澄清剂对于猴头菇复合饮品的澄清效果稳定,适于工业化生产。

3.4 ZTC1+1Ⅱ是一种天然高分子化合物,由于商家的保密,具体成分不详,因此未能进行残留量的测定,安全性有待进一步的研究。

[1]楼之岑.常用中药材品种整理和质量研究(第1册)[M].中国协和医科大学联合出版社,北京医科大学,1995:256.

[2]程心玲,肖钦,黄玉芳.中草药浓缩液澄清中应用吸附澄清技术思考[J].福建中医药,2005,36(5):43-44.

[3]谢虞生,李汉保,宋柄生.天然澄清剂在中药复方煎剂中的应用研究[J].中国药房,1998,9(1):14.

[4]中华人民共和国农业行业标准,NY/T1676-2008,食用菌中粗多糖含量的测定[S].中国农业出版社,2008.

[5]于村,俞莎,韩见龙,等.灵芝类保健食品中三萜类化合物测定方法研究[J].浙江预防医学,2006,18(8):74-75.

[6]宓晓黎,钮伟民.保健食品质量分析技术[M].江苏科学技术出版社,2000:142-144.

[7]张春华,周永治.数理统计方法[M].山东大学出版社,1992:171-181.

Study on clarification process of compound drinks of Hericium Erinaceus

ZHANG Dong-sheng,XU Hao,WANG Hong-lian,WANG Jie,QIN Hai-ping,KUANG Qun*

(Jiangsu Su Wei Institute of Microbiology Co.,Ltd.,Wuxi 214063,China)

To research on the clarification process of compound drinks of Hericium Erinaceus.It used the chitosan,sodium alginate,ZTC1+1Ⅱand water extracting-alcohol precipitating to prepare the compound fungus drinks. Compared the content of total solids content,total polysaccharides,total triterpenes,adenosine and clarity,we used the orthogonal design test to choose the best clarification process with ZTC1+1Ⅱ:liquid temperature at 30℃,the solution concentration of 1∶8(g∶mL),adding in A first with 8%,then adding in B with 4%.The results indicated that ZTC1+1Ⅱcould retain the effective component of this compound drinks,the effect of ZTC1+1Ⅱwas stable and the process was easy.

chitosan;sodium alginate;ZTC1+1Ⅱ;Hericium Erinaceus;clarification process

TS275.4

B

1002-0306(2011)07-0233-04

猴头菇复合饮品主要由猴头菇子实体水提液、蛹虫草子实体水提液及灵芝子实体水提液等组合而成,是一种富含灵芝多糖、三萜类活性物质、虫草多糖、腺苷及猴头菇多糖,具有缓解体力疲劳,增强免疫力的保健饮品。产品生产过程中采用传统澄清工艺水提醇沉方法,该法普遍存在总固体物及有效成分损失严重、耗醇量大、生产成本高、成品长时间放置有絮状物析出且生产周期长等问题[1]。近年来,吸附澄清技术广泛应用于中药制剂的生产工艺中,对中草药药液澄清作用显著,具有有效成分保留率高、澄清效果好、稳定性强、工艺简单周期短、安全无毒、成本低等优势[2-3]。本研究在对壳聚糖、海藻酸钠、ZTC1+1Ⅱ三种澄清剂处理效果与水提醇沉比较的基础上,挑选合适猴头菇复合饮品澄清工艺的澄清剂,并通过正交实验优选澄清工艺,即澄清剂的用量、水提物浓缩液的浓度及处理温度,最后检验澄清后饮品质量的稳定性。

1 材料与方法

猴头菇、灵芝、北虫草子实体 由江苏省苏微微生物研究有限公司食用菌研究室提供;壳聚糖 脱乙酰度≥90.0%,国药集团;海藻酸钠 青岛明月海藻集团;ZTC1+1Ⅱ澄清剂 天津正天成澄清技术有限公司;齐墩果酸、腺苷 中国药品生物制品检定所;香草醛 国药集团化学试剂公司;冰醋酸、乙醇、甲醇、氯仿、浓硫酸、苯酚 均为分析纯。

2010-07-19 *通讯联系人

张东升(1975-),男,理学学士,助理研究员,研究方向:功能性食品的研究与开发。