乌司他丁对急性下肢缺血再灌注致血管内皮细胞损伤的影响

2011-08-20王虎山李春萍金立民麻海春

张 剑,王虎山,李春萍,金立民,麻海春

(吉林大学第一医院麻醉科,吉林长春 130021)

临床上大多数血管性疾病发生的始发因素和基本过程均为血管内皮损伤。循环内皮细胞(Circulating Endothelial Cells,CEC)是指外周循环血中测得的血管内皮细胞,我们可以通过观察其计数的变化推测血管内皮(Vein Endothelial Cells,VEC)受损的程度,是通过非创伤性方法获得的VEC损伤的特异标志物[1]。有报道证实血管内皮细胞在缺血再灌注损伤的发生和进展中起关键作用[2]。乌司他丁可抑制多种水解酶活性,减少缺血再灌注损伤中的各种炎性介质的释放,同时可以清除氧自由基及内毒素[3]。本研究从测定血浆丙二醛(MDA)浓度、肌酸激酶(CK)活性、循环内皮细胞计数(CEC)入手,观察乌司他丁对急性下肢缺血/再灌注对血管内皮细胞损伤的影响。

1 资料与方法

1.1 临床资料

本研究经医院医学伦理委员会批准,患者签署知情同意书。随机选择40例急性股动脉栓塞手术取栓患者,ASAⅠ-Ⅱ级,年龄28-62岁,体重50-80 kg,下肢缺血时间5-9小时,无高血压、冠心病、无严重肝肾功能障碍、无药物过敏史或过敏体质。随机分为缺血/再灌注组(C组,n=20),乌司他丁治疗组(U组,n=20)。

患者入室后建立静脉通路同时抽取肘正中静脉血4 ml备用。U组静脉注射乌司他丁20万单位,C组在相同时刻静脉等毫升生理盐水。对患者实施硬膜外麻醉,选择L3-4间隙穿刺,于硬膜外腔内向头侧置管3 cm。恢复仰卧后,经导管注射2%利多卡因3 ml,确认无全脊髓麻醉及局麻药入血后,追加0.67%罗哌卡因6 ml,针刺法确定麻醉效果后行股动脉切开取栓术。常规持续监测心率(HR)、血压(BP)、脉搏氧饱和度(SpO2)、呼吸频率(RR)和记录失血量、尿量、输液量。

术中U组于动脉再通即时静脉追加乌司他丁10万单位,C组在相同时刻静脉注射等量0.9%氯化钠注射液。术后U组再通12 h时乌司他丁10万单位溶于500 ml 0.9%氯化钠注射液静点,C组0.9%氯化钠注射液500 ml静点。

1.2 观察项目

分别于第一次静脉注射乌司他丁前(T0)、取栓后 30min(T1)、第12 h(T2)、第 24 h(T3)、第 3天(T4)、第7天(T5)抽取肘正中静脉血测定血浆丙二醛(MDA)浓度、肌酸激酶(CK)活性、循环内皮细胞计数(CEC)。循环内皮细胞计数(CEC)采用超速离心法。将抗凝剂(3.8%枸橼酸钠)0.4 mL与静脉血1.6 ml加入抗凝管内,充分混合后离心20min(2 350 r/min),将上清液取出加0.1%5′-腺苷二磷酸钠0.2 ml充分混合后离心20 min(2 350 r/min),加生理盐水适量至上清液0.1 ml摇匀后静置10 min,滴在盖玻片上,计算1 mm3内的脱落内皮细胞(设备为复星诊断超高倍显微诊断系统ACT-2000)。最终数值取同一标本计数3次的平均值。

测定血浆MDA浓度采用改良的硫代巴比妥酸比色法(试剂盒购自解放军总医院科技开发中心放免研究所)。测定血清CK的活性应用日本日分公司产7150型全自动生化分析仪(试剂盒购自上海长征公司)。

1.3 统计学处理

采用SPSS13.0统计软件分析数据,计量资料以均数±标注差(¯x±s)表示,组内比较采用重复测量数据的方差分析,组间比较用单因素方差分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

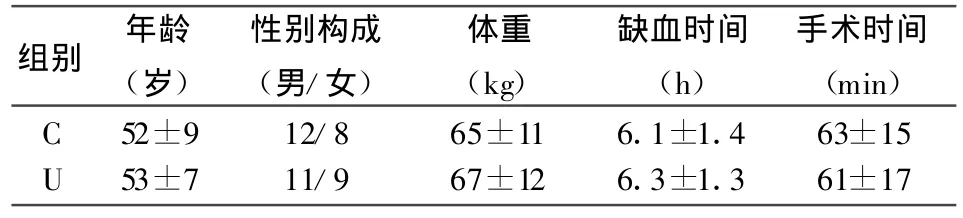

两组年龄、性别构成、体重、缺血时间和手术时间差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

两组各时点MDA值、CK活性、CEC值的比较,见表2。与T0时相比较,C组MDA值在T1-4时升高(P<0.05或P<0.01),U组MDA值在T2-4时升高(P<0.05或P<0.01);C组CK活性在T1-4时升高(P<0.05或P<0.01),U组CK活性在T1-3时升高(P<0.05或P<0.01),而在T5时显著降低(P<0.01);C组CEC值T1-4时升高(P<0.05或P<0.01),U组CEC值在T1-2时升高(P<0.05或P<0.01),而在T5时显著降低(P<0.01)。

表1 两组一般情况、缺血时间及手术时间的比较(n=20, ±s)

表1 两组一般情况、缺血时间及手术时间的比较(n=20, ±s)

组别 年龄(岁)性别构成(男/女)体重(kg)缺血时间(h)手术时间(min)C 52±9 12/8 65±11 6.1±1.4 63±15 U 53±7 11/9 67±12 6.3±1.3 61±17

与C组相比较,U组MDA值在T2-4时显著降低(P<0.01);U组CK活性在T1-5时显著降低(P<0.01);U组CEC值在T1-4时显著降低(P<0.01),在T5时降低(P<0.05)。

表2 两组各时点MDA值、CK活性、CEC值的比较(n=20,±s)

表2 两组各时点MDA值、CK活性、CEC值的比较(n=20,±s)

与 T0比较,ΔP<0.05 Δ ΔP <0.01;与C组相比较,*P <0.05**P<0.01

指标 组别 T0 T1 T2 T3 T4 T5 MDA(μ mol/L) C 4.17±0.45 4.95±0.81Δ 10.09±0.75Δ Δ 8.85±0.68ΔΔ 7.33±0.47Δ Δ 4.36±0.59 U 4.25±0.39 4.76±0.63 6.83±0.72**ΔΔ 5.77±0.82**Δ Δ 5.21±0.56**Δ Δ 4.28±0.38 CK(U/L) C 272.31±93.35 517.92±99.36ΔΔ 1078.35±115.43Δ Δ 893.29±93.56ΔΔ 627.49±84.25ΔΔ 295.53±103.49 U 259.86±92.57 293.27±76.92**Δ 450.92±70.51**ΔΔ 386.13±83.67**Δ Δ 278.92±73.95** 21.95±98.71**Δ Δ CEC(n/mm3) C 25.47±2.87 38.75±5.48Δ Δ 45.33±4.72Δ Δ 36.74±4.93Δ Δ 33.32 ±6.53ΔΔ 24.63±3.47 U 24.82±3.05 29.08±6.13**Δ 31.16±4.67**ΔΔ 23.61±5.12** 22.37±6.27** 19.62±5.08*Δ

3 讨论

急性缺血/再灌注诱发血管内皮细胞的功能异常,使血管内膜正常结构的完整性破坏,通透性改变而导致血管内皮细胞肿胀[4]。组织的微循环受到影响,加重急性缺血/再灌注损伤。

缺血再灌注时,血管内皮细胞产生大量的氧自由基,可使细胞膜脂质过氧化,从而破坏细胞膜的不饱和脂肪酸,形成脂质过氧化物。脂质过氧化物的一类终末代谢产物是丙二醛(MDA),其值可间接反映再灌注损伤的程度。本研究中C组MDA值在T1时开始升高(P<0.05)、T2-4时显著升高(P<0.01)、T2时达峰值,这说明了再灌注损伤从T1(再通 30 min)开始出现,至T2(再通12 h)时接近峰值,T3(再通24 h)时开始下降。这与韩冰[5]等人的研究结果相符。C组CEC值T1-4时显著升高(P<0.01),也是从T1(再通30 min)开始出现,至T2时接近峰值,T3时开始下降,MDA值与ECE值有着相同的变化趋势,这就证实CEC数量的变化能间接反映缺血/再灌注损伤的进展和严重程度,所以监测CEC数量的变化对于应用乌司他丁治疗缺血/再灌注损伤有指导意义。

正常情况下,骨骼肌细胞内含有丰富的CK,当细胞损伤时,细胞膜结构破坏,细胞内酶大量进入血液,故血清中CK的含量变化可作为再灌注后骨骼肌损害的指标[6]。本实验结果显示C组CK活性在T1-4时升高(P<0.05或P<0.01),同时与ECE值、MDA含量有着相同的变化趋势。

乌司他丁是以人尿液为原料提取精制成的广谱水解酶抑制剂,其通过稳定溶酶体膜,清除氧自由基,抑制炎症因子释放等多种作用来改善组织微循环,减轻缺血/再灌注损伤,保护作用各组织器官。本实验结果显示:与C组比较,U组MDA值在T2-4时显著降低(P<0.01);U组CK活性在T1-5时显著降低(P<0.01),且T5时较T0时显著降低(P<0.01);U组CEC值在T1-5时降低(P<0.01或P<0.05),且T5时较T0时降低(P<0.05)。均提示乌司他丁对缺血再灌注损伤有保护作用。

本研究中由于考虑到缺血时间长短可能对缺血再灌注损伤程度产生影响,所以选择的对象均为缺血时间较短的患者(下肢缺血时间5-9小时),但分组严格按照随机原则,且两组平均缺血时间无统计学差异。然而对于缺血时间较长的患者的治疗效果尚有待于进一步观察。

综上所述,乌司他丁对急性下肢缺血再灌注损伤有保护作用,其机制可能是乌司他丁在抑制血管内皮细胞氧自由基的产生的同时又可降低其对外源性氧自由基的敏感性,提高了内皮细胞整体抗氧化活性。防御功能增强则损伤脱落入血随之减轻,微循因而环得以改善。另外乌司他丁有稳定溶酶体膜作用,通过减少骨骼肌破坏进一步提高对缺血再灌注损伤的保护作用。

[1]项明洁,彭奕冰,刘 明,等.血培养分离细菌的耐药性分析[J].现代检验医学杂志,2003,18(5):39.

[2]Sudano J,Spieker L E,Hermann F,et al.Protection of endothelial func-tion:targets for nutritional and pharmcological interventions[J].J Cardiovasc Pharmacol,2006,47(Suppl 2):S136.

[3]OKuhama Y,Shiraishi M,Higa T,et al.Protective effects of ulinastatin against ischemia-referfusion injury[J].J Surg Res,1999,82:34.

[4]李毅贤,李春盛.内皮细胞损伤与器官功能不全的关系[J].中国急救医学,2006,26(1):22.

[5]韩 冰,张宏光,张 磊,等.急性肢体动脉缺血再通术后再灌注损伤的治疗[J].中华急诊医学杂志,2003,12(11):771.

[6]彭 军,张连元,门秀丽,等.大鼠肢体缺血再灌注过程中血及骨骼肌相应指标变化[J].中国病理生理杂志,2005,21(7):1424.