不同剂量阿托伐他汀治疗2型糖尿病合并血脂异常的临床观察

2011-08-13周霞李素霞周红萍曹悌鸿

周霞 李素霞 周红萍 曹悌鸿

临床上半数以上的2型糖尿病患者合并有血脂代谢异常,尤其是血糖控制不理想的患者。近年来,脂代谢异常与糖尿病大血管以及微血管病变的关系引起广泛关注,他汀类药物是目前有效降脂药物之一,此类药物还具有独立于降脂作用以外的抗炎稳定斑块作用。本研究通过不同剂量的阿托伐他汀对2型糖尿病合并血脂异常患者的临床疗效观察,探讨他汀类药物的降脂作用以及抗炎稳定斑块作用。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2009年6月至2010年12月,我科住院及门诊患者97例,其中男58例,女39例,年龄30~70岁,平均(43.29±8.57)岁。所有患者均符合以下标准:①均按照WHO 1999年制定的诊断标准确诊的2型糖尿病。②最近1个月内未服用过降糖药物。③血脂异常的判断标准根据《中国成人血脂异常防治指南(2007年)》。④近半年内未服用任何降脂药。⑤排除近半年内有糖尿病的急性并发症或其他应激情况发生,感染,明确心脑肾及外周血管病变,恶性肿瘤,贫血以及出血性疾病,甲减,AST、ALT≥正常2.5倍以上,酗酒史或服用减肥药者,服用影响血脂代谢的药物(如类固醇激素、红霉素、环孢素、伊利康唑),肌酸激酶(CK)超过3倍及原因不明的CK升高,他汀类药物过敏者。

1.2 方法 97例患者随机分为3组,A组31例,B组34例,C组32例,3组患者均在饮食治疗及生活方式干预的基础上加用格列美脲片(赛诺菲-安万特公司生产)2`4 mg/d,A组加用阿托伐他汀(辉瑞制药有限公司生产)10 mg/d,B组加用阿托伐他汀20 mg/d,C组加用阿托伐他汀40 mg/d,3组患者临床资料比较无统计学意义(P>0.05)。所有患者抽血前3 d禁高脂饮食,隔夜禁食12 h,晨空腹采静脉血,测定TC、TG、HDL-C、LDL-C、hs-CRP,治疗 8 周后,观察 TC、TG、HDL-C、LDL-C、hs-CRP的变化,用药期间监测 FPG、2 hPG、肝功、肾功、肌酸激酶并观察有无胃肠道反应和肌痛。FPG、2 hPG采用日本京都血糖仪监测,血脂、肝功、肾功、心肌酶均采用日本7600全自动生化仪完成,血浆hs-CRP采用免疫透射比浊法检测。

1.3 统计学方法 所有数据采用SPSS 13.0统计软件进行分析,计数资料比较采用χ2检验,计量资料以均数±标准差表示,组间比较采用方差分析。

2 结果

2.1 3 组患者血脂及hs-CRP的变化 3组患者治疗前TC、TG、HDL-C、LDL-C、hs-CRP水平比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗8周后B组、C组TC、TG、LDL-C水平明显低于A组(P<0.05),B组 C组 HDL-C较 A组明显上升(P<0.05),hs-CRP水平B组C组较A组显著下降(P<0.01)。见表1。

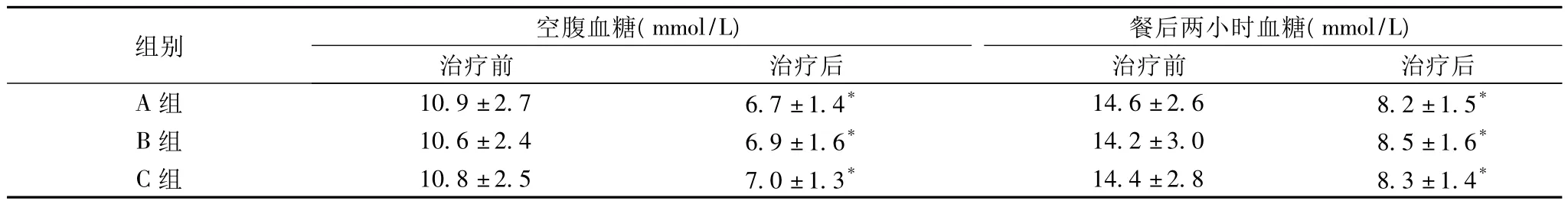

2.2 3 组患者服药8周后血糖水平的疗效分析 3组患者治疗后空腹及餐后2 h血糖都有改善,与治疗前比较差异有统计学意义(P<0.01),但3组疗效对比差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

2.3 3 组用药不良反应发生率比较 肝功能异常者4例,肾功能异常者1例,胃肠道反应4例,肌酸激酶升高3例,肌痛1例。见表3。

表1 三组治疗前后的比较(±s)

表1 三组治疗前后的比较(±s)

注:与A组比较,治疗后*、**P<0.05;与A组比较,治疗后△P<0.01

组别 时间 TC(mmol/L) TG(mmol/L) HDL-C(mmol/L) LDL-C(mmol/L) hs-CRP(mg/L)A组 治疗前 6.86±1.32 3.56±0.86 0.78±0.31 4.63±1.22 4.31±1.92治疗10周 6.04±1.12 1.85±0.56 0.81±0.11 3.02±0.36 1.83±0.79 B组 治疗前 6.91±1.30 3.62±0.77 0.76±0.33 4.68±1.13 4.28±1.95治疗10周 4.58±1.08* 1.48±0.29* 0.89±0.31** 2.48±0.52* 1.13±0.8△C组 治疗前 7.10±1.11 3.58±0.83 0.79±0.29 4.70±1.12 4.30±1.94治疗10周 4.61±1.05* 1.46±0.32* 0.91±0.30** 2.37±0.60* 1.17±0.87△

表2 三组治疗前后血糖的比较(±s)

表2 三组治疗前后血糖的比较(±s)

注:与治疗前比较,*P<0.01

空腹血糖(mmol/L)餐后两小时血糖(m前 治疗后 治疗前组别mol/L)治疗 治疗后A组 10.9±2.7 6.7±1.4* 14.6±2.6 8.2±1.5*B组 10.6±2.4 6.9±1.6* 14.2±3.0 8.5±1.6*C组 10.8±2.5 7.0±1.3* 14.4±2.8 8.3±1.4*

表3 副作用比较

3 讨论

糖尿病患者普遍存在脂代谢紊乱,脂质异常不仅与糖尿病大血管病变密切相关,而且与糖尿病微血管病变也密切相关。和非糖尿病患者相比,糖尿病患者冠心病的发病率比非糖尿病患者高2~4倍[1]。在同一血清胆固醇水平糖尿病患者死亡危险较非糖尿病患者高2-4倍。且发展快病情重,糖尿病患者死于心血管疾病高达75%,其中脂类代谢异常是促发糖尿病动脉硬化的重要原因[2]。

阿托伐他汀是HMG-CoA还原酶抑制剂,是目前临床上疗效明确的调脂药。它一方面使内源性胆固醇合成减少,减低血清中LDL-C及总胆固醇的水平。另一方面,对HMG-CoA的抑制作用可刺激肝脏内LDL受体密度增加,加快血浆中LDL-C的清除。另外,LDL受体还可与 VLDL结合,增加VLDL的降解,使VLDL水平下降,由于VLDL是肝内合成甘油三酯的主要载体,因此又会引起甘油三酯水平降低[3]。近年来大量的临床研究显示,他汀类药物还具有降低hs-CRP水平的作用,而hs-CRP是重要的炎症标志物,目前炎症反应是动脉粥样硬化的应答性反应[4],其水平增高使体内炎症的敏感指标,可视为动脉硬化性心脑血管病发病和死亡的独立危险因素[5],糖尿病的脂代谢异常和胰岛素抵抗又加重了炎症反应[6],故降低hs-CRP的水平,可起到稳定粥样斑块及抗动脉粥样硬化的作用。在本研究中,经治疗后,hs-CRP水平下降,提示他汀类药物具有抗炎稳定粥样斑块的作用,与近年来大量的研究结果一致。同时在本研究中,不同剂量阿托伐他汀均有降低TC、TG、LDL-C,升高 HDL-C的作用,而且调脂效果与剂量有关,20 mg组、40 mg组效果更明显,但40 mg组在副作用方面较20 mg组明显,停药后,均好转,因观察病例及时间有限,有待进一步观察。通过本研究,结合其他临床实践,阿托伐他汀的临床用量需要个体化,使其量-效关系最优化,一般以20 mg/d为宜且安全性较好。另外考虑到中国人的耐受性及大剂量阿托伐他汀潜在肝功能异常、肌痛、CK升高等副作用,结合经济因素,20 mg对中国人可能是合适剂量。

综上所述,调节血浆脂蛋白,降低 LDL-C、hs-CRP、提高HDL-C是预防动脉硬化和减少心脑血管事件的重要课题。20 mg阿托伐他汀不仅有降脂作用,而且还能降低血浆hs-CRP起到抗炎稳定斑块的作用。随着对他汀类药物研究的进一步深入,其临床应用将会更广泛与深入。

[1]Steiner G.Risk factors for macrovascular disease in type 2 diabetes.Diabetes Care,1999,22(supl 3):C6-9.

[2]马向华,何戎华.糖尿病与脂类代谢异常.糖尿病诊疗.江苏科技出版社,2000:273.

[3]陈汝筑,黄守坚.治疗药理学.北京:人民卫生出版社,2003:200-204.

[4]Colwell JA.Inflammation and diabetic vascular complication.Diabetes Care,1999,22:1927-1928.

[5]Lagrand WK,Visser CA,Hermens WT,et al.C-reactive protrin as a cardiovascular risk factor:more than an epiphenomenon.Circulation,1999,100:96-102.

[6]Rifai N,Ridker PM.High-sensitivity C-reactive protein:a novel and promising marker of coronary heart disease.Clin Chem,2001,47:403-411.