越南留学生汉语“了”习得特点及语际迁移现象研究

2011-06-25陈晨

陈 晨

(湘潭大学 外国语学院,中国湘潭411105)

一、问题的提出

汉语“了”不仅是汉语本体研究至今没有完全攻破的难关,而且还是汉语作为第二语言教学中的难点和重点,是留学生汉语习得过程中遇到的最大的障碍之一,以至于有不少研究者将“了”排为汉语作为第二语言语法教学中的第一道难题。近些年部分学者作了一些针对母语背景为英语、日语或韩语的研究工作(孙德坤,1993;赵立江,1997;Wen Xiaohong,1997;杨素英、黄月圆、孙德金,1999)。研究者较一致地认为“误加偏误”在留学生汉语“了”习得过程中出现得较为普遍,是一个“共性”问题,“其根本原因是由其母语为时态语的共同迁移规律而造成的”(亓华,2000)。

与英语、日语和韩语不同,越南语并非时态语,那么“误加偏误”是越南留学生普遍出现的偏误类型吗?越南语在越南留学生汉语“了”习得过程中产生何种迁移作用?越南留学生在汉语“了”习得过程中有没有偏误“个性”特征的表现呢?本文以越南留学生汉语习得中出现的“了”字句用例为研究对象,并对比越南学生与其他母语背景学生的习得语料,在汉越对译语料的基础上,考察越南留学生汉语“了”的习得特点,分析其偏误类型及及阶段分布特点,并主要从语际迁移的角度探讨了偏误产生的深层次原因,为对越汉语语法教学提供参考性策略。

二、语料来源及研究方法

(一)语料来源

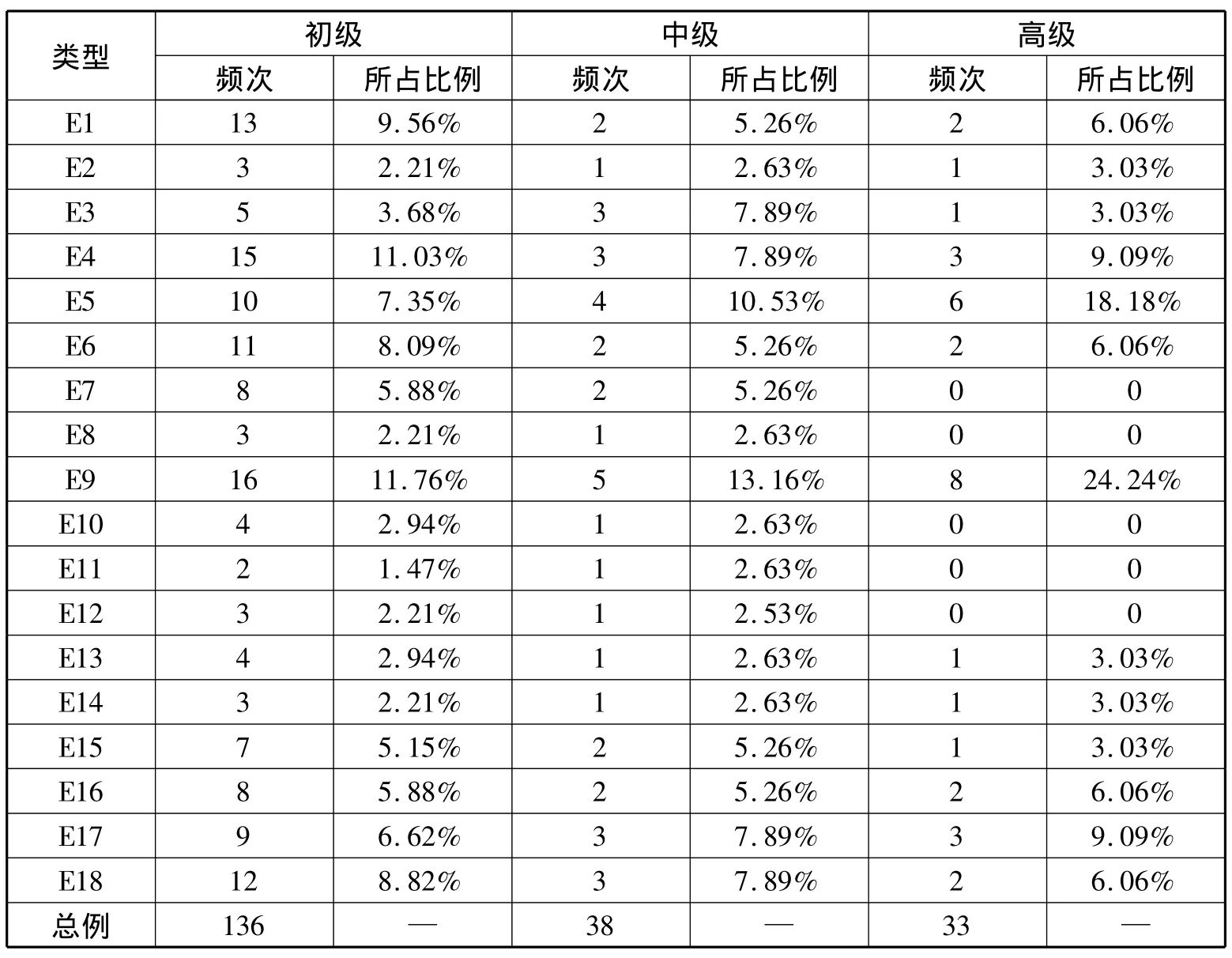

本文的中介语语料来自中央民族国际教育学院越南留学生的写作课和翻译课。我们从收集到的“了”字句语料筛选出与“了”字句语法点相关的偏误句207例,其中初级阶段出现的“了”字偏误句136句,中级阶段出现的“了”偏误句38例,高级阶段出现的“了”字偏误句33例。

(二)研究方法

Carl James(2001)把偏误分为五种类型:遗漏(Omission),误加(Addition),误形(Misformation),错序(Misordering),杂糅(Blends)。我们总结了前人的分类方法,遵照汉语的规则,将偏误按遗漏、误加、误选和错序等不同形式标志分成小类,分析偏误类型,并统计偏误类型在初、中和高级各阶段的分布频次及比例。

(三)汉语“了”偏误类型及阶段分布特点

偏误类型:

我们对收集到的越南留学生“了”字句偏误进行了分类,分为4大类,18小类,具体如下:

1.遗漏偏误

E1:“V+了1+O”句中遗漏“了”

(1)*昨天游览长城,老师带(了)照相机,给我们拍(了)很多照片,大家都很高兴。

(2)*昨天我们去(了)一个旅游景点,风景很漂亮。

E2:“V+了1+O+分句”中遗漏“了”

(3)*听(了)老师的话,我们都开心的笑了。

(4)*才换(了)衣服,你又弄脏了!

例(3)表示前一个动作完成后再发生后一种情况,例(4)表示前一情况是后一情况的假设条件,此二例中越南留学生遗漏了“了”。

E3:连动句中遗漏“了”

(5)*我去图书馆借(了)两本书。/我去图书馆借回(了)两本书。

(6)*吃完晚饭,我们一起出(了)学校门向邮局走去。

汉语连动句中“了1”一般用在最后一个动词的后边,例(5)和例(6)中越南留学生遗漏了“了”。

E4:“V+了1+时量短语/动量短语/数量短语”句中遗漏“了”

(7)*老师问我一个问题,我想(了)很久才回答。

(8)*气得她女朋友瞪(了)她一眼。

(9)*昨天我们买(了)一箱啤酒和一个蛋糕。

E5:存现句中遗漏“了”

(10)*一个月以后,又来(了)一个新同学。

(11)*教室门开了,忽然出现(了)一个警察,我们觉得很奇怪。

E6:把字句中遗漏“了”

(12)*出租汽车把我的同学撞到(了)。

(13)*她很生气,把我的练习本撕掉(了)。

E7:“不+V+了”句中遗漏“了”

(14)*那个房间的暖气坏了,我们不可以在那里住(了)。

(15)*那个老板太厉害了,我们下次不敢去(了)。

E8:“没有+了”句中遗漏“了”

(16)*我赶紧摸摸我的口袋,口袋里什么也没有(了)。

例(16)中越南留学生遗漏了“了”。

E9:“已经”句中遗漏“了”

(17)*我已经答应(了)我的朋友。

(18)*你不是已经买(了)车票吗?

2.误加偏误

E10:“V+了1+O”句中误加“了”

(19)*我下O了决心以后再也不迟到了。

E11:“V+了1+O+分句”中误加“了”

(20)*刚到了O北京我们最不习惯的是天气。

E12:“V+了1+数量短语”句中误加“了”

(21)*我每天吃了O很多中国菜,很快就胖了。

3.误选偏误

E13:“V+了1+O”句中误选偏误

(22)*在一生之中,每个人都犯□了(过)错误。

(23)*来北京以后,我的口语提高□了(得)很快。

E14:“V+了1+O+分句”中误选偏误

(24)*我听□过(了)她的话,我的脸很红。

E15:“V+了1+数量短语”句中误选偏误

(25)*现在中国和越南女人的社会地位都提高□得(了)很多。

4.错序偏误

E16:“V+了1+O+分句”中“了”错序

(27)*离开老师家了(离开了老师家),然后我们去了三里屯酒吧。

E17:连动句中“了”的错序

(26)*费玉海吃饭了就去学校。(费玉海吃了饭就去学校。)

E18:“V+了1+O”句中“了”错序

(28)*这十几年来,中国人民的生活有巨大改变了(有了巨大改变)。

(四)偏误类型的阶段分布特点

我们对上述偏误类型在各阶段的分布频次及比例作了统计,请看表1。

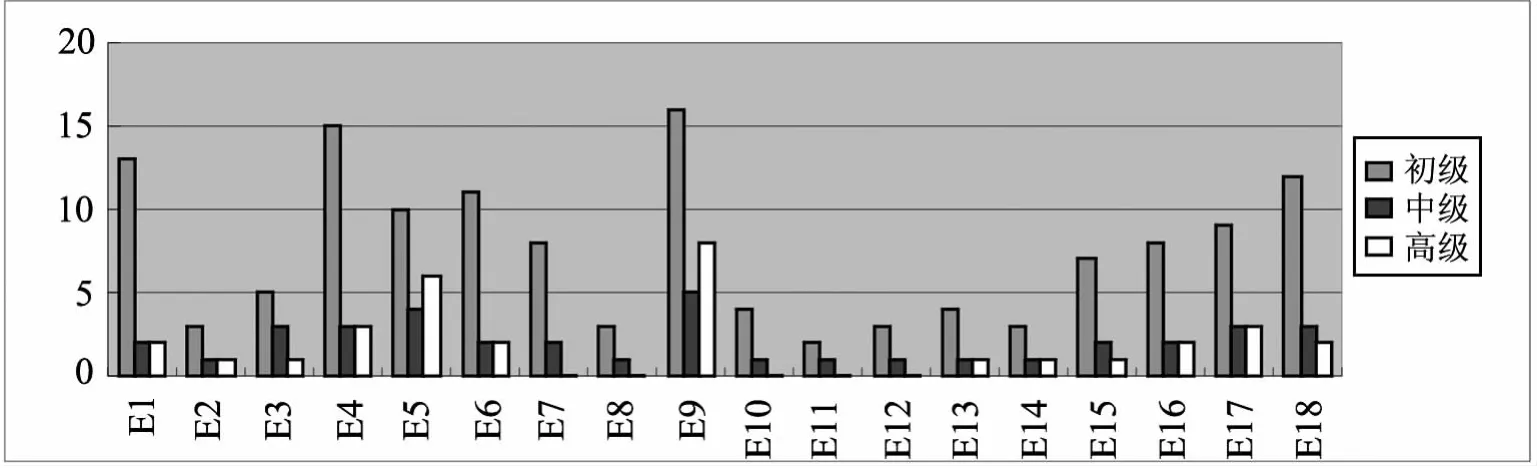

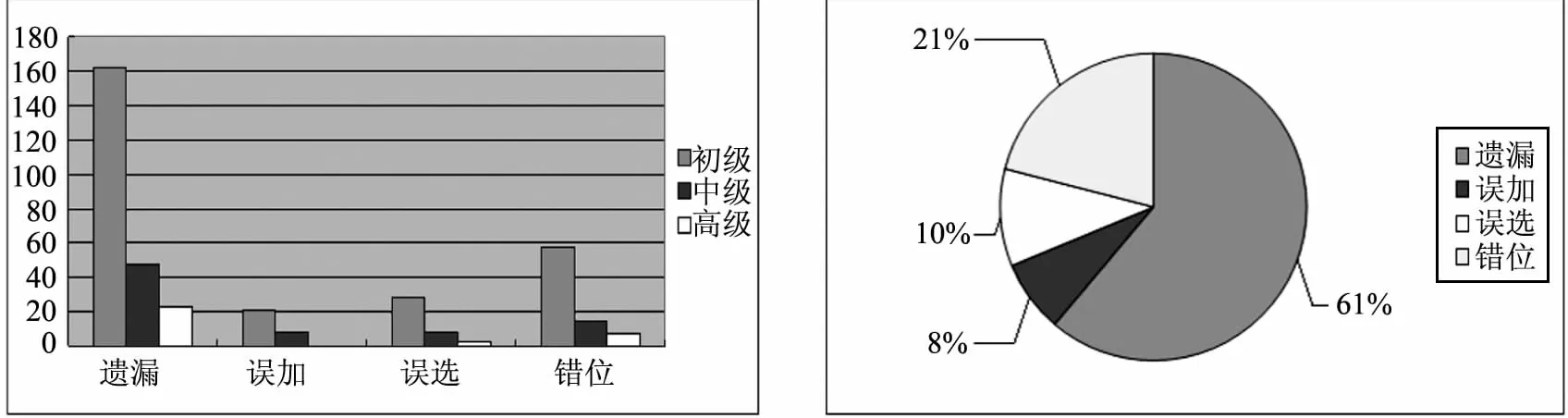

由图表可知,越南留学生四类偏误率依次为:遗漏(61%)〉错序(21%)〉误选(10%)〉误加(8%)。下面我们逐一分析初中高级三个阶段的偏误分布特点(见图3)。

在初级阶段,我们可以直观地发现所占比例最高的前三项为E9(11.76%)〉E4(11.03%)〉E1(9.56%)。E9是“已经”句中遗漏“了”。例(18)、例(19)中越南留学生遗漏了“了”。E4是“V+了1+时量短语/动量短语/数量短语”句中遗漏“了”。“了1”后有时量短语或动量短语或数量短语时,表示动作从开始到完成的时间长短。例(7)、例(8)和例(9)中越南留学生均遗漏了“了”。E1是“V+了1+O”句中遗漏“了”。例(1)和例(2)句首均有“昨天”作句子的时间状语,表示动作行为发生在过去的某一时点,此二例中越南留学生遗漏了“了”。

偏误率较高的后五项为 E18(8.82%)〉E6(8.09%)〉E5(7.35%)〉E7(5.88%)=E16(5.88%)。

E18是“V+了1+时量短语”句中“了”错序。E5是存现句中遗漏“了”。汉语存现句表示某事物出现,动词后需加“了”。例(10)和例(11)中越南留学生遗漏了“了”。E6是把字句中遗漏“了”。例(12)和例(13)中越南留学生遗漏了“了”。E7是“不+V+了”句中遗漏“了”。“不+V+了”表示改变原来的计划或倾向。例(14)和例(15)中越南留学生遗漏了“了”。E16是“V+了1+O”句中“了”错序。“V+了1+O”表示动作完成的一般形式。

表1 越南留学生“了”字句偏误类型的阶段分布总表

图1 越南留学生“了”字句偏误类型的阶段分布图

图2 越南留学生四类偏误分布直观图

图3 不同汉语水平越南学生“了”偏误类型分布图

总体来说,初级是偏误的多发期,偏误率也高,偏误类型多集中于遗漏类和错序类。

在中级阶段,我们可以直观地发现所占比例最高的前二项为E9(13.16%)〉E5(10.53%)。E9继续保持在比例第一位,E5的比例大幅度上升,而E4的比例有所下降,E1的比例下降得较多。居中的四项为E3、E4、E17、E18。总的来看,中级阶段的偏误率有所下降,但主要的偏误类型仍集中于遗漏类和错序类。

在高级阶段,我们可以直观地发现所占比例最高的前二项仍为E9(24.24%)〉E5(18.18%)。E4、E17均为9.09%,排在三、四位。集中于遗漏类和错序类。总的来看,高级阶段的偏误率最低,偏误类型也有所下降,E7、E8、E10、E11、E12在此阶段已经不复存在。

三、越南留学生汉语“了”偏误成因——语际迁移的视角

根据Klein(Ellis 1999)[4],学习者在习得过程中面临的四大任务是“分析”(Analysis)、“合成”(Synthesis)、“内置”(Embedding)和“对应”(Matching)。分析是指学习者须将听到或读到的连续的音像信号分解成细小的组成单位并使之与当前社交情境中的语句信息相联系。合成是指学习者须将所学的音像等拼合在一起以输出或理解二语语句。这是语言理解和语言表达的两种普遍的认知过程。与该认知过程紧密相关并相互作用的另外两个认知过程是“内置”和“对应”。内置指学习者须使语句符合其所发生的语境,即将语句内置于社交语境或语言语境并使之尽量协调。对应是指学习者必须不断地对比其母语形式与目的语形式并将之与特定功能进行匹配。

语言学习是掌握语言中的一系列基本功能的过程,学习者必须习得这些功能本身及表达这些功能的手段,即形式。就二语习得来说,学习者已通过其母语掌握了这些功能,他们所要做的是找出目的语中与这些功能相匹配的形式。因此习得的关键在于学习者对语言条目的功能性意义的了解。结合Klein的四大任务说及其功能驱动的习得论,可以认为二语习得过程是学习者使形式与功能意义相对应的过程,也是将形式内置于语境的过程。

(一)硬性母语负迁移造成错序偏误和误选偏误

错序偏误在四类偏误中居于第二位,占偏误总量的21%,其中连动句中“了”的错序偏误数量很多。如例(29)和例(30)。同时我们发现,日韩学生的偏误语料中与连动句有关的偏误类型多位“遗漏”。如例(31)和例(32)。

(29)*费玉海吃饭了就去学校。(越南学生“了”的错序偏误)

(30)*阮胡君洗澡了就来我宿舍。(越南学生“了”的错序偏误)

(31)*也野山新吃(了)饭就去学校。(日本学生“了”的遗漏偏误)

(32)*明天我吃(了)晚饭去看电影。(韩国学生“了”的遗漏偏误)

吕叔湘先生在其主编的《现代汉语八百词》中把连动句分为两类,一类表示目的关系;另一类表示先后发生关系。上面例句属于连动式中的第二类。第二类连动句动词之间只有单纯的时间关系,前一个动作结束后,才发生后一个动作,这类句子中前面的动词后应该加“了1”。

我们先来分析日韩学生的偏误成因。在日语里,如果要表示单纯时间先后的动作关系,表示时制的语尾应出现在第二动词之后。第一个动词后加表示先后关系的,第二个动词用动词的原型,用以表示将来时。日本学生往往把“就”和日语“て”对应起来,而遗漏了“了1”。

韩语要求句中的时间状语表示的时间和动词表示的时制保持一致。如果句中有表示现在或将来的时间状语,动词一定要采用现在时或将来时;如果句中有表示过去的时间状语,那么动词一定要采用过去时(韩在均,2003)。“*明天我吃晚饭去看电影”的正句为“明天我吃了晚饭去看电影”,这句话在韩语中的表达为“”,句中有表示将来的(明天)”和将来时助词“”。

而越南语与汉语一样,均非时态语。越南学生更多的是受母语的句法结构的负迁移而出现偏误,这种偏误是硬性母语迁移。试看此类句子在越南语中的对应表述:

(33)你吃了饭再去吧。(吕叔湘《现代汉语八百词》)

字译:你吃饭 完 然后再走

另外,我们发现误选偏误在日韩学生和越南学生的偏误语料中也呈现出不同的特点:越南学生出现了该用“了”而误选“得”的偏误;日韩学生出现了该用“得”而误选“了”的偏误。例如:

(34)*现在中国和越南女人的社会地位都提高=得(了)很多。(越南学生“了”的误选偏误)

(35)*我来北京学汉语学=得(了)三个月了。(越南学生“了”的误选偏误)

(36)*我的汉语水平提高=了(得)很快。(韩国学生“了”的误选偏误)

(37)*我在五道口酒吧常常看=了(到见)韩国人。(韩国学生“了”的误选偏误)

(38)她两个女儿都进了大学了。(吕叔湘《现代汉语八百词》)

字译:2 女儿 的她 都 已经进得大学

(39)我来了两年了。(吕叔湘《现代汉语八百词》)

字译:我已经来这儿得2年

(40)她学汉语学了两个多月了。(吕叔湘《现代汉语八百词》)

字译:她 学 汉语 已经/得 多2个月 了

(41)我买了三张票。(吕叔湘《现代汉语八百词》)

字译:我 已经 买 三票

(42)蔡老师早就看出了问题。(吕叔湘《现代汉语八百词》)

字译:老师蔡已经早看出问题

(43)我已经问了老汪。(吕叔湘《现代汉语八百词》)

字译:我已经问老王 了

(44)才换了衣服,你又弄脏了!(吕叔湘《现代汉语八百词》)

字译:刚换衣Tm你又弄脏

(45)这段路我们走了四十分钟。(吕叔湘《现代汉语八百词》)

字译:段路 这 我们已经_走丢40分

(46)这课书我念了三遍。(吕叔湘《现代汉语八百词》)

字译:课文这我已经读3遍

(47)他游泳游了一个下午。(吕叔湘《现代汉语八百词》)

字译:他 游泳 整个一 下午

(48)他们送了我一些生日礼物。(吕叔湘《现代汉语八百词》)

字译:他 送我一些礼物生日

(49)我去图书馆借了两本书。(吕叔湘《现代汉语八百词》)

字译:我已经去图书馆借2本书

(50)昨天请张老师给大家辅导了一次。(吕叔湘《现代汉语八百词》)越

字译:昨天请 老师张 辅导 给大家 一次

(51)头发白了,皱纹也多了。(吕叔湘《现代汉语八百词》)

字译:头发已经白皱纹也多

(52)树叶黄了。(吕叔湘《现代汉语八百词》)

字译:叶 已经 黄

(53)*秋天到了,树叶慢慢黄。(越南学生“了”的遗漏偏误)

“了2”用在形容词之后,表示“肯定事态出现了变化或即将出现变化”。在越南语中,通常用“+形容词”来表示变化,如对译语料例(51)、例(52)。越南学生由于受母语中“+形容词”的影响而出现了大量的偏误,这在初级阶段表现得尤为明显。而韩国留学生在表达“形容词+了”这类句子的时候正确率较高,因为“形容词+了”在韩语中能找到对应的表达方式“形容词+--”,例如:“花红了”()、“孩子大了()、“人老了”()。但我们还是发现了不少韩国初级学习者的偏误语料,这类偏误语料的特点正好与越南留学生的偏误语料特点大不相同。例如:

(54)*小时候的日子很穷=了。(韩国学生“了”的遗漏偏误)

(55)*昨天很热=了。(韩国学生“了”的遗漏偏误)

(56)*昨天我去图书馆借两本书。(韩国学生“了”的遗漏偏误)

昨天 我(đã)去 图书馆 借2 本 书

同样为连动句中的遗漏偏误,越南学生和前文所举的日韩学生的遗漏偏误特点大不相同:日韩学生的偏误特点是,表示尚未发生的先后连续动作时,第一个动词后遗漏“了1”;越南学生的偏误特点是,表示目的关系的先后连续动作时,第二个动词后遗漏“了1”。

(三)自然度与误加偏误

Hatch(1983)认为,自然度是第二语言习得的决定性因素,主要表现为:第一,第二语言中某个特征对学习者是否凸显;第二,一个已知形式与其意义之间的关系是否简单明了;第三,语言项目是简单形式还是复杂形式。自然度越高,越符合人类的认知模式,就越容易习得。自然度跟人类的认知有关,可称为“语言认知难度”。由此引起的偏误,是认知性偏误,又称“普遍偏误”。

汉语“了1”和“了2”的句法位置、语法功能和语用价值都不太一样,也不存在与某种时态具有一一对应的关系。从自然度的三个表现形式来看,“了”的语法特征比较复杂,其形式与意义之间也没有简单明了的一一对应关系。日语、韩语里只要表示过去时就会在句中出现过去时助词”、“,这个语法特征凸显度高,而且存在着一一对应的简单明了的关系。而汉语的“了”只跟动作或事件的实现有关,与说话的时间无关,在表示过去动作的完成与实现或变化时,“了”的隐现、与句子的其他成分是否同现都是有一定规则的,但这个规则又比较复杂。因此,汉语在这个语法特征上的自然度就远远低于日语和韩语。因此,对于日韩留学生来说,习得自然度远远低于其母语的第二语言难度比较大,从而出现了大量的误加偏误。

应该指出的是,很多偏误不能单用母语干扰来解释。“同一个中介语现象有可能是不同原因造成的,有时是单一的原因,也可能是综合的原因”(鲁健骥,1999)请看例(57):

(56)*来北京后,她学汉语学了两个多月(了),进步比较快。

四、结 语

本文以越南留学生汉语习得中出现的“了”字句用例为研究对象,并对比越南学生与其他母语背景学生的习得语料,在汉越对译语料的基础上,考察越南留学生汉语“了”的习得特点,分析其偏误类型及阶段分布特点,并主要从语际迁移的角度探讨了偏误产生的深层次原因,以期能为对越汉语语法教学提供参考性策略。

韩在均:《韩国学生学习汉语“了”的常见偏误分析》,《汉语学习》2003年第4期。

何黎金英:《越南学生汉语“了”的习得研究》,中山大学博士学位论文,2006年。

黄敏中、傅成劼:《实用越南语语法》,北京:北京大学出版社,1997年。

鲁健骥:《对外汉语教学思考集》,北京:北京语言文化大学出版社,1999。

亓 华:《日本留学生汉语语段表达中母语“た”的特殊迁移现象分析》,《北京师范大学学报》2000年第6期。

孙德坤:《外国学生现代汉语“了·le”的习得过程初步分析》,《语言教学与研究》1993年第2期。

杨素英、黄月圆、曹秀玲:《汉语体标记习得过程中的标注不足现象》,Journal of the Chinese language Teachers Association,2000:35:3,87-116.

杨素英、黄月圆、孙德金:《汉语作为第二语言的体标记习得》,Journal of the Chinese Language Teachers Association,1999:34,31-54.

赵立江:《留学生“了”的习得过程考察与分析》,《语言教学与研究》1997年第2期。

周小兵、朱其智、邓小宁:《外国人学汉语语法偏误研究》,北京:北京语言大学出版社,2007年,372页。

Carl James.Errors in Language Learning and Use:Exploring error analysis,北京:外语教学与研究出版社,2001年。

Ellis,R.The Study of Secoud Lauguage Acguisition,上海:上海外语教育出版社,1999 年。

Wen,Xiaohong.Second language acquisition of the Chinese particle le.Inter-national Journal of Applied Linguistics,1995(1):45-62.