着色剂在水产养殖中的研究与应用

2011-06-12邝金媚吴秀丽赵典惠广州立达尔生物科技股份有限公司广州510663

邝金媚 吴秀丽 赵典惠 广州立达尔生物科技股份有限公司,广州 510663

随着我国水产养殖业的迅速崛起,人工养殖水产品的品质问题越来越受到人们的关注,其中色泽是影响其商品价格和观赏价值的重要因素。水产动物呈现出的斑斓色彩,在很大程度上受类胡萝卜素(Carotenoid)的影响,而水产动物自身不能合成类胡萝卜素,必需从食物中摄取。水产动物日粮的主要原料含类胡萝卜素很少,而在现代高密度集约化养殖条件下,养殖周期又大大缩短,使得水产动物摄食类胡萝卜素的机会越来越少,造成人工养殖的水产品体色往往缺乏天然水产品所具有的健康色泽,从而使其商品价值大打折扣。因此,在饲料中添加着色剂,对养殖鱼类的体色进行调控,已成为现代水产养殖业的重要技术措施之一。

1 为什么要使用着色剂

1.1 消费者对水产品外观颜色的要求

颜色是水产品品质的重要指标之一,色泽的沉积往往代表着鱼类的野生时限。色泽鲜亮往往成为人们判断水产品质量和风味的标准,市场售价也会提高。

1.2 现代集约化养殖环境的要求

在现代集约化养殖条件下,大量使用人工配合饲料,而水产配合饲料中类胡萝卜素的含量较少、性质不稳定,且养殖周期较短,使水产动物不能获取充足的着色类物质,造成其体表或肌肉色泽变差;同时易引发类胡萝卜素缺乏的生理症状,如生长缓慢、抵抗力下降等。

1.3 动物本身对色泽的要求

颜色可作为水产动物之间信息传递的媒介。如有些水产动物改变其颜色表示它们准备交配,借以吸引异性,实现该物种的繁衍。颜色也是水产动物健康状况的重要天然指标,疾病、虚弱或营养缺乏等原因都可使其颜色发生变化。

1.4 着色剂本身的生物学功能

在水产动物的养殖中,类胡萝卜素等着色剂不仅能起到着色的作用,还有很多其它的生物学功能:(1)抗紫外辐射的保护作用;(2)作为受精激素,改善卵质;(3)提高免疫,促进生长和成熟;(4)增强鱼体对高氨和低氧的耐受性;(5)作为维生素A 的前体;(6)水生动物的强抗氧化剂和脂质过氧化反应的抑制剂;(7)在繁殖季节,成熟的雄鱼将类胡萝卜素集中到皮肤上,形成雄鱼的第二性征--婚姻色;而雌鱼则集中在卵巢,形成幼体的保护色。

2 常见着色剂的种类和分布

饲料中常用的着色剂,按来源一般分为天然着色剂和合成着色剂,其中天然着色剂以类胡萝卜素为主。目前,已知结构的天然类胡萝卜素约有600余种,在自然界中以岩藻黄素(Fucoxanthin)、紫黄质(Violaxanthin)、黄体素(Lutein,3,3′-二羟基-α-胡萝卜素)、新黄质(Neoxanthin)等最为丰富,但水产动物中则以虾青素 (Astaxanthin,3,3′-二羟基-4,4′-二酮基β-胡萝卜素)、黄体素等为主。在甲壳类动物中,虾青素最为普遍,其他含量较多的类胡萝卜素还有黄体素、玉米黄质(Zeaxanthin,3,3′-二羟基-β-胡萝卜素)、斑蝥黄质等(Canthaxanthin,4,4′-二酮基 β-胡萝卜素)。在有鳍鱼类中,虾青素也是分布最为广泛的色素,其次为黄体素和金枪鱼黄质。在淡水鱼类中,黄体素具有较重要的着色意义,而海水鱼类则具有独特的金枪鱼黄质。这些色素在动物体内以游离、酯化或与蛋白质结合的状态存在。

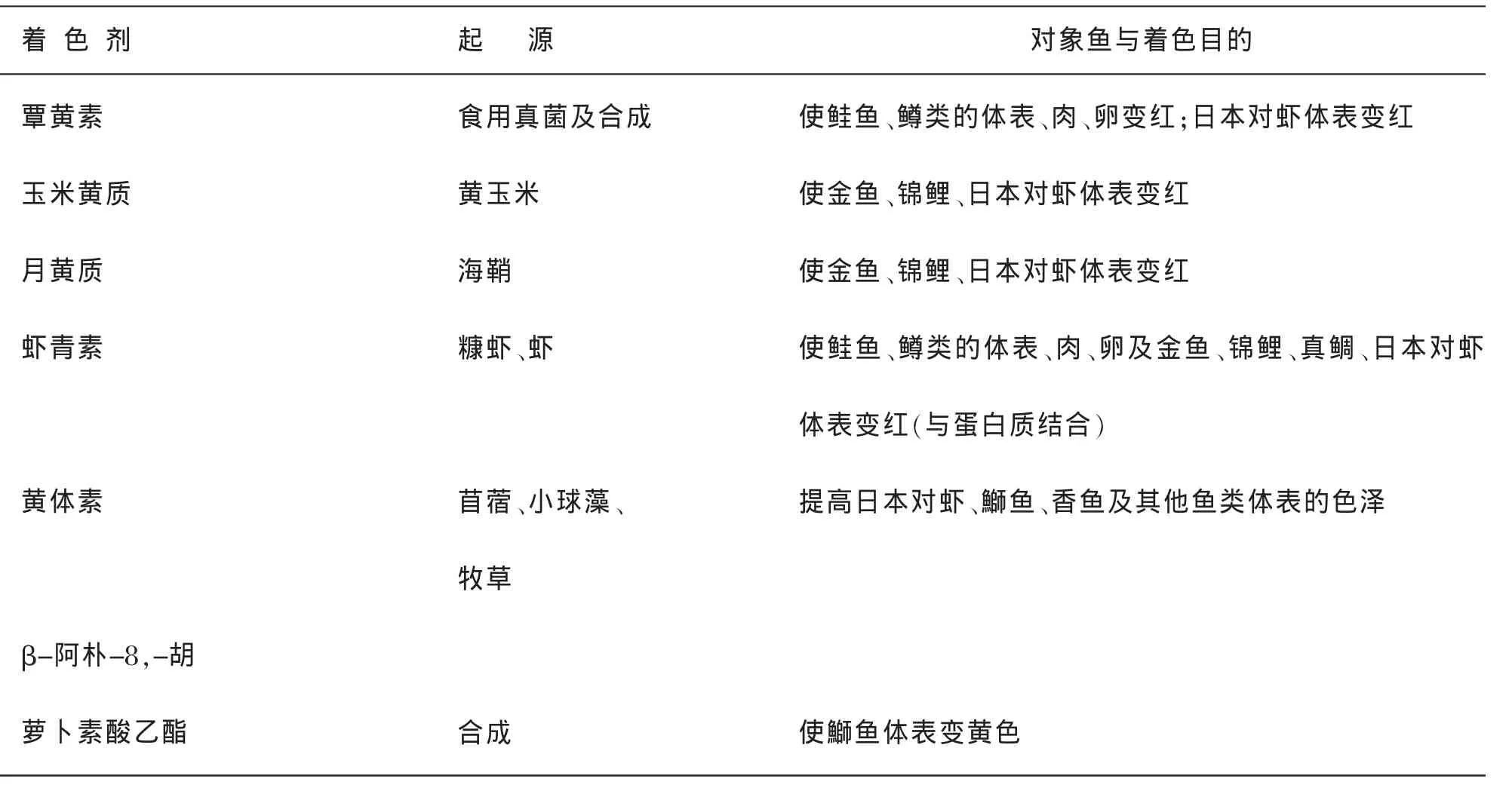

常用的着色剂及饲喂对象

类胡萝卜素在鱼体中主要存在于皮肤、鱼鳞、肌肉等器官中,呈现黄色、橙色和红色等。叶黄素类(Xanthophylls),包括虾青素、黄体素、斑蝥黄质和玉米黄质,是在鱼虾体内起呈色作用的主要类胡萝卜素色素。

3 着色剂的作用机理

动物体色是存在于真皮层色素细胞的色素颗粒运动和光反射器官的光散射而产生。动物体色主要由生理学体色和形态学体色变化共同作用形成。生理学体色变化是指某些动物为适应环境变化,体内色素细胞迅速运动而改变自身肤色的过程。形态学体色变化是由于色素细胞、色素量的增减而引起动物体色变化的过程。生理学体色变化以神经系统调节为主,而形态学体色变化则以内分泌系统调节为主。动物体内的色素基团主要有黑色素、类胡萝卜素、四吡咯类和鸟嘌呤。黑色素主要受遗传、激素和光线的影响。四吡咯类与鸟嘌呤的关系较大,而与鱼类的体色关系不大。鸟嘌呤可使鱼体和鱼鳔呈现银白色。

目前对鱼虾色素的代谢途径还不十分清楚,而且研究主要集中在类胡萝卜素上。类胡萝卜素以游离态在中肠被吸收,在血液中与脂蛋白结合进行转运;肝脏是类胡萝卜素代谢的主要器官。对于未成熟的鲑鳟鱼类,类胡萝卜素主要以游离形式存在于肌肉中,在性成熟过程中,从肌肉转移到皮肤和卵巢。鱼虾具有将类胡萝卜素作为维生素A原的能力,如虹鳟可将虾青素还原成玉米黄质,将斑蝥黄质还原为β-胡萝卜素,进而合成维生素A。水产动物均不能从头合成类胡萝卜素,需经食物链由藻类传至浮游动物,最终至鱼虾蟹。各种类胡萝卜素在动物体内可以相互转化。有研究认为,鱼虾可以在体内将由玉米黄质和β-胡萝卜素等合成虾青素。虾青素是水产动物中普遍存在的一种类胡萝卜素,根据水产动物对虾青素的代谢途径,可将水产动物分为三大类:

(1) 红鲤型(red carp type)。包括大部分淡水鱼类,如金鱼、红鲤和锦鲤等,可将黄体素、玉米黄质转变形成虾青素,也可将食物中的虾青素直接贮于体内。Ohkubo等提出叶黄素A在金鱼体内可能的两条氧化代谢途径。

第一条途径:叶黄素A→叶黄素B→(3S,4R,3'S,6'R)-4-羟 基 叶 黄 素 →α-皮 黄 素 (αdoradexanthin);

第二条途径:叶黄素 A→(3S,4R,3'R,6'R) -4-羟基叶黄素→二羟基胡萝卜酮。

Katayama等(1972)报道,作为金鱼红色素主要来源的虾青素由叶黄素通过氧化和异构化形成。它们虽然具有转化β-胡萝卜素为虾青素的能力,但极弱,β-胡萝卜素不是形成虾青素的主要前体物质。该类动物可将β-紫罗酮环的4,4'C氧化,而难以将3,3'C氧化,故难以形成虾青素。

(2) 鲷鱼型(sea bream type)。包括大部分经济价值较高的海水鱼类,如鲷、大麻哈鱼和鲑鳟鱼类等。该类鱼不能将β-胡萝卜素、黄体素、玉米黄质转变形成虾青素,但可将上述色素直接吸收而贮存于体内。

(3)大虾型(prawn type)。几乎所有甲壳类动物均属此类,可将β-胡萝卜素、黄体素、玉米黄质转变成虾青素,改变其色素的组成,从而表现出艳丽的颜色。Tanaka等认为类胡萝卜素在日本对虾体内也有两条代谢途径。

第一条途径:β-胡萝卜素→异黄素→海胆酮→斑蝥黄质→红黄素→虾青素;

第二条途径:玉米黄质→4-酮玉米黄质→虾青素。

因此,要使养殖鱼虾达到理想的着色效果,必须根据鱼虾的代谢类型以及类胡萝卜素在其体内的分布特点选用适当的种类。

4 影响着色剂在水产饲料中作用效果的因素

4.1 水产动物的种类、大小和生理状态

不同鱼虾种类沉积类胡萝卜素的能力不同。在鲑鳟鱼类中,虹鳟(Oncorhynchus mykiss)比大西洋鲑(Salmo salar)能更有效地积累食物中的类胡萝卜素,但积累能力相对弱于红大马哈鱼(Oncorhynchusnerka)。银大麻哈鱼(Oncorhynchus kisutch)的类胡萝卜素沉积效率通常也比大西洋鲑要高。

通常个体较大者沉积类胡萝卜素的能力较强。如5g重的虹鳟鱼种肌肉最大类胡萝卜素蓄积量为2.5mg/kg,0.5~1.0kg 个体可达 10 mg/kg,而体重大于1kg者则高达20~25mg/kg。北极红点鲑体重达到17g时,才能在肌肉里存积斑蝥黄质。银大麻哈鱼投喂添加磷虾油的饲料,1个月后80g体重的鱼肌肉着色很少,而180g体重的鱼着色明显。March(1992)等指出,银大麻哈鱼肌肉着色强度与体重存在线性相关。但Bjerkeng等(1990)对大西洋鲑的研究表明,类胡萝卜素在鱼体中的沉积和体重似乎没有线性关系,但肌肉着色与特定生长率却有很好的线性关系。Aas等(1997)以63mg/kg虾青素饲喂北极红点鲑3个月,1龄、2龄、3龄鱼的肌肉类胡萝卜素含量(虾青素及其代谢产物艾杜黄素)分别为 2.50、3.69、6.70mg/kg,3 龄鱼皮肤、 鳍条中显著高于其他组。

同种鱼的不同品系对类胡萝卜素的利用也有差异。对北极红点鲑(Salelinus alpinus)的两个不同品系的试验发现,在相同条件下喂养5mg/kg的虾青素11周后,在肌肉上的沉积量没有显著差异,但在鱼鳍和皮肤上的沉积量,Salbard都比Hammerfest显著。研究发现,锦鲤(Cyprinus carpio)的 3 个品种 Kawari(红色),Showa(红黑色)和Bekko(黑白色),均投喂 80mg/kg微藻粉,Kawari品种体内的类胡萝卜素沉积最高,体表红色色泽最明显。

不同生理和生长阶段,鱼虾沉积色素的能力和部位也不同。对于鲑鳟鱼类,鱼苗和鱼种阶段主要沉积于皮肤;而快速生长的后期成鱼,则主要沉积于肌肉。在性成熟过程中,鲑鳟鱼动员肌肉中的色素沉积于皮肤(形成婚姻色)和卵巢,这个过程可能是由性激素诱发产生。

不同部位色素沉积也有明显的不同。对金头鲷(Sparus aurata)的研究发现,当用40 mg/kg的小球藻(Chlorella vulgaris)喂养3周后,眼前部区域和背鳍的色素沉积要比鳃盖部和腹部高,但用合成的虾青素喂养后却得到相反的结果。

遗传特性也会影响色素沉积。即便在同一虹鳟群体中,不同个体间沉积色素的能力也有差异,因而有必要在育种工作中选择那些体质健壮、生长迅速、沉积色素能力较强的个体作为亲本。

4.2 着色剂水平与着色时间

着色剂沉积是个渐进过程,不能单纯地以提高色素水平来缩短着色时间,增强着色效果。因为着色剂在体内的吸收和转运可能存在某种“饱和度”,多余的色素因无法被吸收利用而浪费,较长时间稍小剂量着色剂的着色效果通常比较短时间大剂量着色剂的着色效果更好且更稳定。Hatlen等(1995)对3个不同年龄组北极红点鲑 (Salelinus alpinus)试验13周后发现,投喂含虾青素114 mg/kg与63 mg/kg相比,鱼类肌肉和皮肤中类胡萝卜素浓度显著增加,25周后无差异;但从63mg/kg增到114mg/kg时,肌肉着色效率下降。这可能是因为水产动物肌肉最大沉积率的差异,也可能是较高浓度的类胡萝卜素利用率下降所致。

4.3 饲料组成

(1)饲料中脂肪水平

增加饲料中脂肪水平有助于增强水产动物的着色效果,因为类胡萝卜素属于脂溶性的,在消化道内需要溶解于脂肪后才能被有效吸收。随着饲料脂肪水平增加,硬头鳟(Salmo gairdneri)和大西洋鲑的虾青素和斑蝥黄质消化率提高,肌肉中可沉积更多的类胡萝卜素。鳟鱼对斑蝥黄质的表观消化率也增加,其表观消化率(ADC)与饲料脂肪含量(F)关系式可表达为:ADC=0.869F-2.038 (r2=0.83)。此外,不同的脂肪来源也会影响类胡萝卜素的沉积效果。Hardy(2003)分别以牛油(Tallow)和大西洋鲱鱼油(Menhaden oil)为脂肪源饲喂大西洋鲑,结果后者鱼体类胡萝卜素沉积量高于前者,这可能与脂肪的饱和度与熔点(影响脂肪消化率)有关。

(2)饲料中的抗营养因子及药物

植物蛋白源如豆饼(粕)、菜籽饼(粕)等含有诸多抗营养因子,可影响鱼虾对营养物质的利用。类胡萝卜素易被脂肪氧化酶氧化,影响着色效果,因此饲料中一定量的二丁基羟基甲苯(BHT)等抗氧化剂可保护类胡萝卜素,提高其在水产动物体内的吸收和利用率。在含有类胡萝卜素的饲料中添加三碘甲状腺原酪氨酸 (Triiodothyronine,T3) 喂养虹鳟、银大麻哈鱼和大鳞大麻哈鱼时,发现肌肉和血浆中虾青素含量显著降低。

(3)饲料中维生素A和维生素E的水平

由于鱼虾具有将虾青素、斑蝥黄质、玉米黄质等转变为维生素A的能力,若饲料中维生素A不足,类胡萝卜素将部分地转化为维生素A以满足动物营养需要,这将影响色素沉积,导致着色效果变差。但如果维生素A含量过高,结构相似的分子间产生吸收竞争,类胡萝卜素不能被充分吸收,也会使着色效果降低。

维生素E(α-生育酚)也会对鱼体吸收类胡萝卜素产生一定的影响。Bjerkeng等(1999)用虾青素(30 和 50mg/kg)和 α-生育酚(200、400 和 800mg/kg)交叉配比饲喂大西洋鲑,结果饲喂50mg/kg虾青素和200mg/kg α-生育酚组的血浆中艾杜黄素含量最高。添加α-生育酚可以增加虾青素在大西洋鲑体内的沉积,并可以减少饲料中虾青素的使用量。类胡萝卜素化学性质不稳定,易被氧化,因此饲料中一定量的抗氧化剂如维生素E也可以起到保护类胡萝卜素的作用,提高其利用率。

(4)饲料原料的种类、批次和贮存时间

饲料原料种类不同,所含类胡萝卜素的种类、含量均不相同;同一种类不同批次的饲料原料所含类胡萝卜素也不相同,并且加工和贮存过程中类胡萝卜素的含量都会发生变化。

4.4 投喂方法

投饲率也会影响类胡萝卜类色素的沉积。分别以投饲率为0.5%(限饲)和1.0%(饱食)的含类胡萝卜素饲料饲喂体重100g左右的虹鳟,前者肌肉中类胡萝卜素含量远低于后者,这可能是在限食条件下类胡卜素摄入较少的缘故。因为试验测得这两种饲喂方式类胡萝卜素的消化率和沉积率并无差异。另有研究表明,含虾青素饲料与不含虾青素饲料进行轮流投喂,比每餐都投喂虾青素的沉积值也要高,这可能是因为肠胃对虾青素的消化需要一定时间,吸收有一定限度。

4.5 其他影响因素

水温是影响鱼虾摄食、生长和代谢的重要因素,也影响类胡萝卜素的沉积。对金鱼投喂虾青素、小球藻的试验表明,水温26℃~30℃时的着色效果优于22℃或24℃。而对北极红点鲑,添加同等剂量虾青素 (0~192mg/kg),达到同样的体重规格(320g),8℃水温饲养条件下肌肉的虾青素含量显著高于12℃水温饲养条件下的个体。

光线影响养殖鱼虾的体色。养殖鱼虾通常具有与环境相适应的体色。咸水和淡水中养殖的虹鳟其体色并无差异,表明盐度并不影响其着色效果。

类胡萝卜素的结构与水产动物色素沉积存在一定关系。Bjerkeng等(1999)研究了虹鳟对不同构型虾青素的生物利用率,结果表明饲喂全反式虾青素的虹鳟体色明显红于饲喂混合构型虾青素组。

总体来看,类胡萝卜素能够改善水产动物体色,在水产品养殖方面经济价值很高。国外对水产动物着色的研究历史较早,内容也较为深入,主要集中在鲑、鳟鱼类和经济虾类方面,近年来也在向观赏水族方向发展,在淡水水产动物养殖方面研究相对较少。国内研究起步较晚,研究内容较为肤浅,仅仅是通过投喂含色素的饵料来改变水产动物的体色和肉色,检测指标也局限于目视感官和对某种色素含量的测定。对于影响着色的因素,色素在体内的代谢与调控等方面尚未涉及。但随着水产养殖业向名、特、优、新方向发展,改善养殖对象的体色问题已受到养殖生产者的普遍关注。在市场的需求和推动下,近年来水产动物的着色研究发展迅速,已从早期的观赏鱼类向水产经济动物方向发展。相信随着生物学的发展,各种分子生物技术的普遍应用,水产动物的体色及其变化机理将愈来愈清楚,鱼虾体色与饲料、病害、遗传物质等因素的关系也慢慢引起研究工作者的高度关注,并取得相应的成果。广州立达尔生物科技有限公司一直从事这方面的基础研究,以适应市场需要。相信这对水产色素的应用会有更加现实的指导意义,缩短我国在这一领域与国外的差距。