原发于鼻窦的炎性肌纤维母细胞瘤1例报道

2011-01-26陈天宾温碧隆

陈天宾,胡 俊,温碧隆

(重庆三峡中心医院耳鼻喉科,万州 404000)

原发于鼻窦的炎性肌纤维母细胞瘤1例报道

陈天宾,胡 俊,温碧隆

(重庆三峡中心医院耳鼻喉科,万州 404000)

1 临床资料

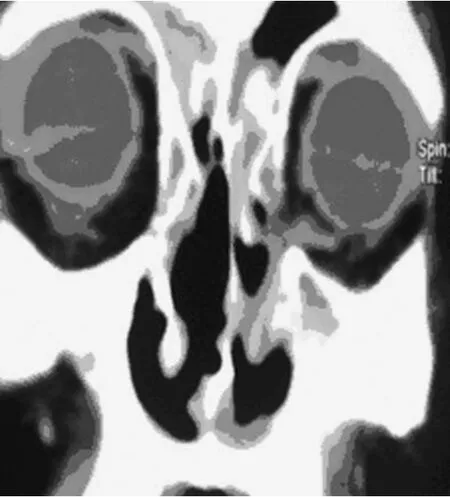

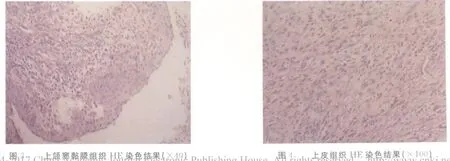

患者,男,65岁,因左侧鼻塞8个月,涕中带血6个月入院,入院前两天外院鼻窦CT示左侧上颌窦、筛窦及鼻腔占位病变,骨质吸收破坏明显,见图1,考虑可能为左侧上颌窦肿瘤。入院查体:生命体征稳定,鼻外形正常,左侧面部无隆起,无压痛,前鼻镜下见鼻中隔左侧偏曲,左下鼻甲向中间移位,左下鼻道底部隆起饱满,左侧中鼻道可见灰白色条索状新生物,鼻内窥镜下其具体大小及来源窥及不清,右侧中鼻道少许荔枝肉样新生物。入院后内窥镜下左下鼻道及中鼻道新生物活检提示息肉样病变,完善相关术前检查和准备后拟行内窥镜下双侧上颌窦、筛窦开放术并行新生物活检,术前诊断考虑慢性鼻窦炎伴坏死性息肉,不排除上颌窦肿瘤的可能。全身麻醉后双侧鼻腔用0.1%肾上腺素棉片收缩双侧鼻腔黏膜血管,0°内窥镜下见鼻腔有灰白色新生物堵塞,左侧鼻腔黏膜血管收缩不明显,鼻腔正常解剖结构不清,内窥镜下用息肉钳摘除鼻腔及下鼻道新生物并留送病检,术中见左侧下鼻道之上颌窦内侧壁骨质破坏吸收成一薄片状,自下鼻道开放上颌窦后见窦内有大量灰白色新生物填塞,少许积脓,清理中鼻道部分新生物后发现新生物自左侧上颌窦长出,上颌窦内侧壁完全吸收破坏,左眼眶纸板部分缺损,中鼻道部分软组织侵入左侧眼眶内,术中创面渗血明显,术中向患者家属沟通,考虑鼻窦恶性肿瘤的可能性大,肿瘤侵犯范围较广,不易完全摘除干净,有损伤视神经及眼球的可能,患者家属要求尽量摘除肿瘤。术中请麻醉医师配合降低患者血压,左侧鼻腔用0.1%肾上腺素棉片收缩鼻腔黏膜血管止血,待渗血减少后用30°内窥镜进一步清理左侧筛窦的新生物,术中发现左侧眼球稍突起,眶周皮下淤血,遂立即停止手术,吸除中鼻道渗血后填入止血棉止血,术毕。患者清醒后诉左眼视力障碍,术后视力检查示左眼无光感,瞳孔散大,对光反射消失。右眼视力无明显变化。术后给予脱水、糖皮质激素、改善微循环、营养神经及补充维生素B等对症治疗,左眼视力无明显好转。术后1周复查,内窥镜下患者左侧鼻腔下鼻道与左侧上颌窦相通,鼻腔黏膜肿胀,左上颌窦窦口已开放,左侧眼眶内壁下部纸板部分缺失,筛泡已开放,黏膜充血明显。本院128层螺旋CT示左侧眼眶内及左侧鞍旁软组织影,见图2。术后病理检查显示上颌窦黏膜组织有慢性炎症,表面溃疡形成,残留鳞状上皮呈局灶性轻、中度不典型增生,见封3图3。上皮下梭形细胞增生,其间散在较多浆细胞浸润,见封3图4。提示炎性肌纤维母细胞瘤合并局部上皮不典型增。免疫组化染色:梭形细胞波形蛋白(Vim)(+),抗平滑肌抗体(SMA)(+),间变性淋巴瘤激酶(ALK)(-),Ki67(+);不典型增生上皮细胞Ki67(++)。术后泼尼松150 mg/d治疗,术后 6个月复查,鼻窦CT图像显示肿瘤侵犯范围较前稍有扩大,左眼视力无好转,现带病生存。

图1 术前CT图像

图2 术后1周CT图像

2 讨 论

炎性肌纤维母细胞瘤(IM T)是一种少见独特的间叶性肿瘤,最初指发生于肺的一种瘤样病变,由Brunn于1939年最早报道了2例肺部的梭形细胞良性肿瘤,之后经历了较漫长的临床和病理认识过程[1]。曾有炎性假瘤、浆细胞肉芽肿、黄瘤性肉芽肿等众多名称,2002年WHO将其纳入软组织肿瘤。命名为IM T,定义为:由分化的肌纤维母细胞性梭性细胞组成的,伴有大量浆细胞和(或)淋巴细胞的肿瘤,IMT不但发生于肺,还可见于中枢神经系统、口腔、上呼吸道、甲状腺、心脏、胃肠道、肾脏和皮肤等处,IMT少见于头颈部,尤其是鼻腔和鼻窦。

2.1 病因 IM T的确切病因仍不清楚,相关因素有:手术、创伤、炎性反应、异常修复、病毒或特殊细菌感染等[2-3]。近年来不少研究证实部分IM T中显示A LK的表达和基因重排。基因重排常见于儿童及年轻患者[4]。

2.2 组织病理学和免疫组织化学特点 肿瘤无包膜,由增生的纤维母细胞瘤和肌纤维母细胞组成。细胞有轻度或灶状异形性,核分裂数量不等,缺乏不典型核分裂。肿瘤中散在大量炎性细胞,多为淋巴细胞、浆细胞,也有组织细胞、嗜酸性粒细胞和中性粒细胞。有学者1995年报道的IM T组织学分型一般分3型:黏液/血管型、梭形细胞密集型和少细胞纤维型。3种类型出现概率基本相等,常同时出现,并以其中1或2种类型为主,组织学类型与预后的关系,尚待进一步研究。免疫组织化学可分3种类型,仅表现为Vim阳性;由不同程度的肌源性蛋白表达,此时应注意与肌源性肿瘤相鉴别;极少部分IM T还可表现为肌酸激酶(CK)阳性。但这3种表型与上述报道的3种组织学分型并非完全对应,与IM T预后关系尚不清楚。

2.3 临床特点 鼻腔、鼻窦IM T无明显的性别优势,平均发病年龄在40岁以上,其发生部位以上颌窦最多,国内外的统计病例,发生与上颌窦的IM T分别占82.9%和64.7%,其次为鼻腔、筛窦和蝶窦。IM T常见的临床症状无特异性,早期极易误诊,随着所在部位的侵犯会出现相应的症状,多数为面颊胀满、麻木和疼痛感,鼻塞、鼻出血、眼痛、复视和视力下降等。内窥镜检查为覆盖水肿或正常黏膜的肿块,呈息肉状,有时可有颈部淋巴结肿大。影像学检查通常无特征性表现,但可提供病变程度和侵犯范围,对指导手术有一定的帮助,CT表现为均匀的软组织块影,增强扫描呈轻度增强表现,常见其破坏蝶窦骨质,甚至跨过窦壁侵犯周围肌肉、脂肪和神经,表示浸润性生长和恶性侵袭倾向。上颌窦IM T最常见的骨质破坏部位为眼眶底和窦内侧壁,其次为窦前壁和后外侧壁,甚至侵犯颅内。IMT的确诊需依靠病理检查。部分IM T侵犯范围较广,与鼻腔恶性肿瘤难以鉴别,术前的鼻腔活检尤为重要,临床表现与病理检查不吻合时最好多次鼻腔活检。

2.4 治疗 IM T的主要治疗手段为手术切除、大剂量激素治疗、放疗,但以手术切除为主要手段,辅以后两种治疗方法,但总的治疗效果差,容易复发[5-6]。手术切除治疗为首选,可根据病变部位、大小、范围选择不同的手术方式,力求彻底清除病灶,特别是筛窦的病变,如有残留极易复发。对手术不能完全切除的病例,可辅以放疗和激素治疗。本例患者年龄较大,肿瘤侵袭的范围较大,诊断不明确,术前应该考虑到患有此病的可能,部分IMT侵犯范围广,骨质破坏明显,术中极易伤及周围重要器官或组织,术者术前对鼻腔的解剖结构及肿瘤侵袭的范围要有充分的认识,手术时应特别仔细,切忌盲目撕扯肿瘤,尽量避免并发症的发生。目前该患者带病生存,左鼻腔肿瘤未见明显复发,病情变化有待进一步随访观察。总之,IMT的治疗目前尚无特别有效的治疗手段,是一种难以彻底切除且极易复发的病变[7]。

[1]纪小龙,马亚敏.从炎性假瘤到炎性肌纤维母细胞瘤浅谈病理形态学发展的过程[J].临床与实验病理学杂志,2003,19(3):319-320.

[2]程华,马丹,杨桦,等.空肠炎性肌纤维母细胞瘤并肠套叠1例[J].重庆医学,2009,38(2):247.

[3]Dehner LP.Inflammatory myofibroblastic tumor:the continued definition of one type of so-called inflammatory pseudotumor[J].Am J Surg Pathol,2004,28:1652-1654.

[4]刘红刚,高岩.头颈部肿瘤病理学和遗传学[M].北京:人民卫生出版社,2006:173-176.

[5]Zhou SH,Ruan LX,Xu YY,et al.Inflammatory myofibroblastic tummour in the left maxillary sinus:a case reoport[J].Chin Med,2004,117:1597-1599.

[6]周水洪,阮凌翔,任国平,等.左上颌窦炎性肌纤维母细胞瘤一例[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2004,39(4):249-250.

[7]陆中杰,周水洪,严森祥,等.上颌窦炎性肌纤维母细胞瘤二例[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2010,45(3):155-156.

10.3969/j.issn.1671-8348.2011.06.048

C

1671-8348(2011)06-0622-02

2010-06-09

2010-10-23)

·短篇及病例报道·