中美内部控制监管机制比较研究

2009-06-08董美霞陈艳

董美霞 陈 艳

摘 要:加强内部控制监管,对于保证内部控制的有效性具有举足轻重的作用。我国目前监管机制存在弊病;而美国具有可供借鉴的经验,包括统一、独立的监管主体;透明、民主的规范制定程序;监管重点放在保护投资者利益;依靠严刑峻法、风险导向审查程序以及严格的信息披露要求达到监管目的。借鉴美国的经验,我国应完善内部控制相关立法,提高执法效率;监管部门配合,形成联动机制;立足风险导向,从保护投资者角度出发明确监管重点。

关键词:内部控制;监管机制;中美比较

中图分类号:F224.11文献标识码:A

文章编号:1000-176X(2009)04-0080-07

一、 监管机制的比较

中美监管机制的不同主要体现在监管规范形成机制和监管规范框架。所谓形成机制,是指规范在形成过程中,参与的各种社会力量及其发挥作用的方式和程度,主要反映在参与规范制定的组织的作用方式和制定程序两个方面。所谓监管规范框架,是指内部控制监管所依据的相关法律法规的框架体系。

1.监管规范制定组织的作用方式比较

在美国具有权威性的COSO报告是由美国注册会计师协会(AICPA)、内部审计师协会(IIA)、财务经理协会(FEI)、美国会计学会(AAA)和管理会计学会(IMA)等多个专业团体发起组织的COSO委员会(COSO,即“发起组织委员会”,Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission的缩写)提出的。美国COSO委员会是非官方的职业自律组织,所形成的内部控制规范是职业界的自我管理和自我规范,是一种自律性的标准。尽管安然事件后由SEC依据SOX法案〔《2002年公众公司会计改革和投资者保护法》(Public Company Accounting and Investor Protection Act of 2002),该法案又称为《2002年萨班斯——奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act 2002)〕成立的PCAOB,开始在监管中体现官方的作用,但仍然是自律为主。

我国2006年以前,参与内部控制规范制定的主要是财政部、证监会和中注协以及银监会、保监会等,以官方为主;2006年7月我国财政部以财会[2006]11号发布了《财政部关于成立企业内部控制标准委员会的通知》,企业内部控制标准委员会成立,委员会委员组成包括了财政部、证监会、国资委、银监会、中注协、保监会、审计署以及证券交易所、企业和学校的人员,为建立健全我国企业内部控制标准体系提供政策指导和咨询服务。但仍然是自律和他律双重作用,以他律(官方)为主。

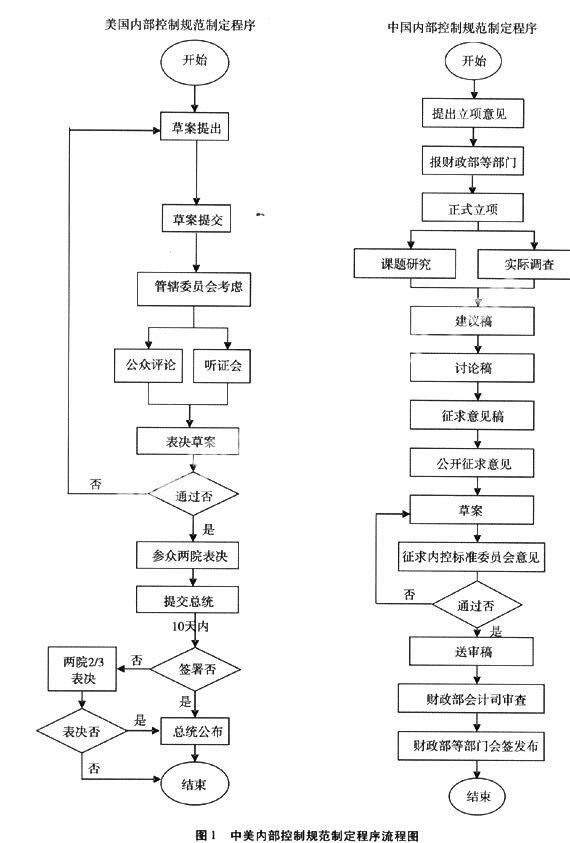

2.监管规范制定程序比较

美国监管规范的制定程序具有很高的透明度,由相关委员会委员们通过充分讨论后以民主投票方式最终定稿,充分贯彻了民主决策的原则,立法透明与公众参与是美国立法的基本特点。我国内部控制规范的形成机制具有鲜明的中国特色:(1)主要是政府经济管理职能部门参与制定过程;(2)专家和教授的影响较大;(3)以征求意见方式,而非民主投票方式最终定稿[1]。中[2]美[3]内部控制规范制定程序的区别通过流程图1加以比较。

与美国相比,我国在立法程序的公开化和透明度方面,仍然存在很大的差距。其一,尽管我国内部控制规范制定程序中规定应向社会公众征求意见,但我国目前的法律规定缺少对公众立法建议权的保障。公众对未来立法的需求、现行法律的优劣有切身的体会,但很少对立法工作提出实质性的建议。其二,法律规定了公民对制定法规的表达权,在收到公众提出的意见后,政府是否负有反馈意见的义务?对此,我国没有成文的规定,我国的习惯是不反馈意见的。美国的立法要求是,每修改一稿必须在规定的网站和指定的刊物上再刊登15天,同时向提出意见的人反馈意见采纳情况,否则会引起诉讼方面的麻烦。

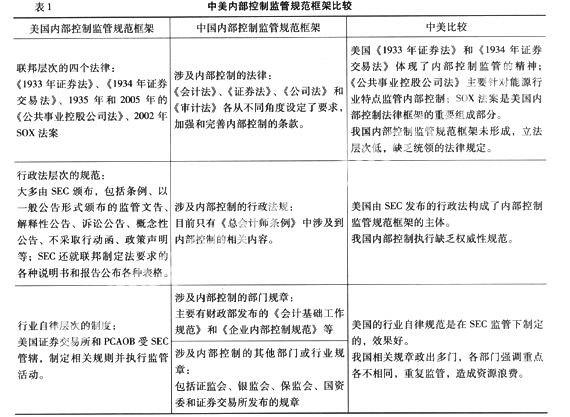

3.监管规范框架比较

美国涉及内部控制的监管规范框架包括三个层次:联邦层次的法律、行政法层次的规范及行业自律层次的制度[4]。我国涉及内部控制的监管规范框架涉及内部控制的法律、内部控制的法规、内部控制的部门规章以及其他涉及到内部控制的部门或行业规章。二者比较如表1所示。

二、监管主体的不同

20世纪90年代以前,美国关于内部控制制度的研究分散于不同的组织机构,如美国注册会计师协会、内部审计师协会、财务经理协会等。从1991年开始,由一个独立的机构COSO委员会专门进行内部控制方面的研究。2002年开始,PCAOB成立专门负责内部控制规范的制订以及对内部控制建立和评价执行状况的监管与处罚。PCAOB由SEC监管,增强了监管主体的权威性。例如,美国SEC由国会授权,拥有较大的处罚权力。只要有足够的理由,SEC可以通过法庭程序,从法院获得禁止令,终止注册表的效力,公司因此不得发行股票[4]。

我国有关内部控制的指导原则、指引、规范出自不同的政府部门,这是由企业的管理体制造成的[5]。国资委管国有大中型企业;证监会管上市公司的信息披露;财政部管全国所有企业的财务与会计工作,并负责会计准则与制度的制定;审计署管全国的审计工作,并负责审计准则的制定;银监会和保监会负责其行业内企业的内部控制建立和评价的监管。许多企业分属多个监管部门管理,一方面加大了监管部门的工作量,另一方面也造成了多头监管,削弱了监管的权威性,令企业无所适从[6]。

三、监管内容的比较

美国内部控制的监管着眼于保护投资者的利益,监管重点在于内部控制合理保证财务报告可靠性作用的发挥,主要关注管理层和审计师职责的履行情况。PCAOB是民间非营利组织,由2002年颁布的《萨班斯——奥克斯利法案》(SOX法案)创立的,其职责是在公开、公正和独立的审计报告编制过程中对公众公司审计师进行监管以保护投资者的利益并进一步保护公众利益。而SEC对证券市场中的关键参与者进行监管,主要关注促进与市场相关的重要信息的披露、保证公平交易并保护投资者免遭欺诈。SEC发挥效力的关键是其实施机制的权威性。尽管SEC是美国证券市场的主要监管者,但它仍与其它许多机构保持密切联系,共同进行监管,包括国会、其他政府部门和机构、自律组织(如证券交易所)、各州证券监管机构以及私营部门。

我国相关监管主体加强监管,重点是管制欺诈行为,即通过加强内部控制建设,防止和消除信息虚假披露行为和欺诈行为。2008年6月28日出台的《企业内部控制基本规范》开始着眼于社会公众利益,即提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益[7]。但真正将监管重点落实到保护投资者利益还有很长一段路要走,目前,证监会的监管主要集中于加强对上市公司的外部约束和内部管理;而有关注册会计师内部控制评价职责的执行情况的监管,目前主要依靠中国注册会计师协会的检查监督。

四、监管方式的比较

美国对内部控制进行监管,主要依靠严刑峻法的强制作用、实施风险导向的审查程序以及加强信息披露的监管。而我国由于监管主体的分散,统一的内部控制规范正在制定之中,对于内部控制的监管,目前主要表现为中国证监会对信息披露的监管,与美国相比存在很大差距。

1.立法监管效果比较

1997年美国通过了《反国外贿赂法》,其中有关会计及内部控制的条款,规定每个企业应建立内控制度以防止发生贿赂行为,如果达不到美国审计准则委员会提出的内控目标,可被罚款1万美元,建立和强化内部控制成为企业的一种法律责任。2002年依据SOX法案成立了PCAOB,明确规定,“PCAOB 有权调查、处罚和制裁违反该法案、相关证券法规以及专业准则的会计师事务所和个人。不过,PCAOB 的处罚程序要受SEC 监督,SEC 可以加重、减轻其做出的处罚,也可以修改或取消其处罚决定。PCAOB 对会计师事务所和个人进行处罚和制裁的形式包括:临时或永久吊销注册;临时或永久禁止个人在会计师事务所执业;临时或永久限制事务所或个人的执业活动、职能等;对于故意、明知故犯、不计后果的行为或者屡犯的过失行为,可对自然人处以75 万美元以下的罚款,对单位处以1 500 万美元以下的罚款;对于过失行为,自然人罚款不超过10万美元,单位不超过200 万美元;谴责;强制要求参加附加的专业培训和教育;其它处罚形式”[8]。可见,美国将内部控制上升到立法层次,明确了违规责任,并且违规处罚的力度很重。强制执行和定额罚款是美国法院最经常使用的两种执法形式,强制执行不仅包括强制要求违法个体迅速有效地纠正违法行为,同时也包括严厉的刑事处罚,如果该案件涉及刑事犯罪,违法者将被送入监狱;在缴纳罚款方面,大笔的罚金往往令受罚者苦不堪言。当然,美国SEC或相关政府部门对个人或企业处罚不当,造成被处罚者利益受到损害时,美国个人、团体和公司在合适的情况下提起法律诉讼来维护自己的权益,法院将会根据法律作出公正的裁决。而我国目前的内部控制规范仅仅是部门或行业规章,对执行主体的威慑力度远远不够;而相关文件中规定的违规处罚,更不足以引起执行主体的重视。如中国证监会起草的《上市公司监督管理条例(征求意见稿)》规定,如果上市公司未按规定建立内部控制制度,应由中国证监会责令改正,给予警告,单处或者并处三十万元以上六十万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他责任人员给予警告,并处以三万元以上三十万元以下的罚款。这些处罚只能算是“隔靴搔痒”,在遭受公开谴责后,上市公司往往只需发布致歉以及请投资者注意投资风险的公告,就可以轻而易举地将一单牵涉几亿资产损失的违法事件不了了之,违法者很少有受到司法追究的,其象征意义远远大于实质性的作用。我国的立法监管效率和效果都不尽如人意。

从执法效率看,张宗新对中国证券市场的执法效率进行了实证研究[9]。其研究重点主要是根据市场的违规行为来检验中国市场监管的效率,以1994—2006年的统计数据为样本。从其研究的结果看,在监管的公告日前后,上市公司的股价出现了大概10%左右的下滑,这就是说市场对这个反映比较明显,处罚了以后整个股价也出现了下降。但是警告和批评的效果则明显不同,上市公司得到了监管部门的警告或者批评以后,其股价不但没有下跌,反而出现了上涨(相对于市场大盘指数而言)。这就说明了在中国上市公司的声誉价格是非常低的,也就是说处罚给上市公司并没有带来负的价格影响。同时,我国长期以来的执法形式比较单一,现金罚款和警告是最主要的执法形式,且罚款金额往往过低,违规成本过低,无法起到警示违法者的作用。这一点从证监会统计数据中可得到验证,2006年全年做出35项行政处罚决定,累计处罚154人,市场禁入56人;2006年10月依据“查审分离”的经验成立了证监会行政处罚委员会,2007年11月成立了中国证监会稽查总队。到2008年10月底,证监会共做出43项行政处罚决定和23项市场禁入决定。对34家机构进行了行政处罚,其中17家是上市公司、7家会计师事务所、4家期货公司和6家证券公司。对机构没收违法所得15 317.06万元,罚款14 665.96万元;对202人给予警告处罚,对198人给予罚款13 567.76万元,没收违法所得12 879.42万元,吊销13人的证券从业资格证书,取消2人基金从业资格,对45人实施了市场禁入,其中16人被实施终身市场禁入。这些统计数据比2007年有较大幅度的增长。(注:证券日报记者侯捷宁,证监会严惩证券违法案件,今年已处罚66起,http://www.jrj.com,2008年11月08日。)上述数据的增长,虽然表明中国证监会执法力度加大,但同时更表明目前的执法效率不高,执法效果不明显。

2.审查程序比较

PCAOB监管模式的核心是其审查程序。(注:Mark W.Olson,Remarks of Mark W.Olson at the AICPA National Conference on Current SEC and PCAOB Developments,December 11,2006,www.pcaobus.org/News_and_Events/Events/2006/Speech/12-11_Olson.aspx)PCAOB的审查程序在初始阶段关注审计问题,之后主要关注事务所如何解决这些问题。PCAOB审查时,首先考虑审计实施的职业环境以及该环境对于事务所审计实务的影响。PCAOB的审查程序也是风险导向的,即PCAOB在审查时将注意力集中于会导致财务报表重大错报未能发现的最大风险上。当审查人员发现某项审计不能令人满意时,会明确与事务所沟通,找出缺陷所在。我国目前对于注册会计师的监管主要是在发现问题时予以惩处,没有建立相应的执行缺陷沟通机制。

3.信息披露监管比较

美国对内部控制信息披露的监管实际上一直处在发展中。美国的《1933年证券法》、《1934年的证券交易法》加强对市场的监管,并依据两法成立了SEC。安然事件后,美国颁布了SOX法案,依据SOX法案成立了PCAOB,促进对上市公司的监管。由SEC制定规则,强制要求公众公司年度报告中应包含内部控制报告及其评价,并要求会计师事务所对公司管理层做出的评价出具鉴证报告。我国《企业内部控制基本规范》等相关文件要求披露内部控制评价报告,但都没有强制要求披露。

综上所述,美国对内部控制制定了严刑峻法,有严格的条款、严厉的惩罚[10]。因此,尽管美国发生了震动世界的财务丑闻和欺诈事件,如安然事件、世通公司事件、纳斯达克前主席的庞氏骗局,但总体来看,美国内部控制的监管效果较好。美国的上市公司有近万家,而发生财务丑闻者屈指可数,所占比例很低。自2002年7月SOX法案颁布实施以来,美国企业的公司治理指数迅速上升,已居全球首位。而我国对内部控制的具体控制力不强,监管力度不大,相应的制裁措施比较温和,再加上部分文件法律意识不强,根本无法起到实施监管的目的。因此,我国的上市公司仅1 600多家但违规者却众多,所占比例较高。不少上市公司的董事长卷款潜逃或神秘失踪,或因行贿受贿、挪用公款而落马,还有不少上市公司的经营者热衷于以上市、增发新股、配股等方式圈钱。总体来看,监管效果很不理想,对内部控制的监管亟待加强。

五、我国内部控制监管的发展趋向

通过上述比较,美国监管立法的透明公开、监管效率较高、监管主体的高权威以及着眼于保护投资者利益角度进行监管等特点,值得我国学习。我国加强内部控制监管,主要应该采取以下措施:加强内部控制立法;对多重监管主体进行整合;从保护投资者利益角度出发明确监管重点。

1.完善内部控制相关立法,提高执法效率

尽管人们普遍认为,关于内部控制,应采取原则和市场导向的、基于风险的方法,以使组织意识到需要发展一个内部控制体系,尤其是适合自身内外部环境的内部控制系统。而规则性和立法性的要求通常不被推荐作为一种鼓励良好的内部控制系统的方法,因为在这些情况下,组织更可能将内部控制视为一个仅需遵从的活动,而非良好的商业运营中不可或缺的组成部分。(注:出自2006年8月,由国际会计师联合会下属的商务领域职业会计师委员会(PAIB)完成的《内部控制——当今发展回顾与评价》报告。摘自杨鸿译,内部控制发展的简要回顾与评价,中国注册会计师,2008年10月,82.)但内部控制意识的培养需要一个过程,而立法则是必须要重视的手段,我国应该完善相关立法使内部控制监管有法可依,但要注意法律之间的配套和统一,强调责任的重要性。

完善我国内部控制立法,应从以下几个方面入手:(1)完善立法程序。根据美国的成功经验,我国应该结合国情,设定行之有效的立法信息、立法过程公开、公众参与的制度。如建立立法信息公开制度,保障公众能够及时方便地获得有关立法信息;建立立法公众参与制度,保障公民和社会组织等参与政府立法的权利和义务;建立信息反馈制度,对于来自社会的意见公开反馈并说明采用与否,保障公众参与立法的实效;建立责任制度,对没有做到信息公开,违反程序的政府机构要追究责任,完善行政复议和行政诉讼制度,对于违反信息公开的立法行为可以通过复议和诉讼的方式进行处理。(2)完善内部控制监管规范框架,以法律法规强制内部控制评价的实施。借鉴美国内部控制规范框架体系,我国应增强内部控制立法的权威性和一致性。如在规范公司组织行为的经济大法——《中华人民共和国公司法》中规定内部控制的要求,明确董事、监事和高级经营管理人员评价内部控制的义务;《中华人民共和国会计法》中应明确规定单位负责人对企业内部控制进行评价并出具内部控制自我评价报告的责任;《中华人民共和国证券法》规定公开发行证券公司在招股说明书、募集说明书和上市公司报告中真实、准确、完整地披露内部控制评价信息;《中华人民共和国审计法》中明确审计人员对内部控制的评价。这些相关法律法规尽管侧重点不同,但其规定要做到口径一致,不能政令百出,各自为政。而我国涉及内部控制的部门或行业规章也应以《中华人民共和国公司法》为基本依据,相互协调配合。

提高执法效率,应施以重典并明确问责。新制度经济学认为,制度是依靠相应的惩罚机制而被有效执行的。提高执法效率,要求监管部门通过及时得力的监管措施,提高快速反应能力,有效打击违法违规行为。例如,由相关政府监管部门通过定期或不定期的监督检查,对不进行内部控制评价或者内部控制评价不公允的企业进行处罚或限期责令整改。提高执法效率,还应合理配置监管资源。如借鉴美国的初步调查程序。(注:初步调查程序,是成熟市场对证券犯罪稽查监管采取的一种常见措施,也叫非正式调查,其核心是在启动正式调查之前使用的比较便捷灵活、比较快的初步调查程序,能够及时发现及时制止违法违规行为,有效提高执法效率。即各种案源来了,通过启动这个程序对案子进行初步调查,看到底是怎样的情况,根据调查结果决定是否对其立案。参见:借鉴海外经验,提高执法效率,2008.1.3,来源:南方报业传媒集团——21世纪经济报道,http://finance.sdnews.com.cn/2008/1/3/389661.html.)除此之外,为了提高违规责任界定的权威性,应在相关法律法规中明确界定内部控制评价的违规责任,如在公司法、会计法或证券法中规定,对于不履行内部控制评价责任或披露虚假内部控制评价信息的企业管理当局,做出几年或终生证券市场禁入规定或者不得担任企业管理层职务的规定。对于提供有失公允的内部控制评价信息的注册会计师,也应规定具有威慑力的处罚措施。

2.监管部门配合,形成监管联动机制

美国PCAOB和SEC联手对内部控制进行监管,监管权力比较集中,监管效果相对较好。而我国内部控制的监管部门众多,政出多门,职能重叠,产生诸多矛盾;在协同性上,各自为政,没有形成有机有效的体系。单个部门的监管力量是有限。目前,证监会也只有600多人的监管队伍,而上市公司就有1 624家,(注:数据来源自:中国证券监督管理委员会2008年1—11月份证券市场概况统计表11月份数据.)如果这些监管部门能相互配合,则会形成巨大的监管力量。但前提是对监管资源进行整合并予以优化分配,由各方协同作用。在内部控制规范制定方面,现有的企业内部控制标准委员会能够体现各监管部门的意向。我国目前以官方为主的监管机制适合我国实际,但为了国际趋同,在内部控制规范制定中,应进一步广泛吸收一些社会研究机构的观点;在监管执行方面,应该由财政部负责业务监管,主要监管企业管理层对内部控制的执行和评价状况。除此之外,还可以通过会计信息质量检查对证监会监管范围之外的企业进行信息披露监管;国资委对国有大中型企业执行出资人监管,主要关注资产安全完整的内部控制;保监会和银监会加强其行业内企业内部控制的监管;证监会重点关注信息披露监管和注册会计师内部控制评价信息披露的监管;中国注册会计师协会仍然应关注注册会计师内部控制执业的监管。在各司其职的同时,各部门应建立综合监管机制。2003年6月初,中国银监会、证监会、保监会成立了专门工作小组,联合起草了金融监管分工合作的备忘录,构建联动执法机制。而加强内部控制监管,除了证监会、保监会和银监会之外,财政部、国资委、审计署、中注协等监管部门也应加入联动机制,例如,建立诚信信息共享机制,努力营造“一处失信,处处制约”的监管合作机制;建立监管信息共享机制,让监管信息及时在各部门之间流动,从而既提高监管效率,又节约监管成本。

3.立足风险导向,从保护投资者角度出发明确监管重点

美国监管部门在内部控制监管中始终将保护投资者权益放在第一位,注重对股东的实质性保护。我国应在内部控制的监管中借鉴这一思想,监管部门应从保护投资者的角度出发,立足于风险导向,除了加强对某些内部控制执行主体的执行情况进行直接评价外,还应加强内部控制相关评价主体的管理和规范,如对企业管理层的培训和管理;会计师事务所和注册会计师质量的监管。除此之外,内部控制信息披露的监管也是内部控制监管的重点,除了强制要求内部控制信息披露外,对于披露状况应及时通报,通过社会声誉机制加强监管,并以立法对违反信息披露的行为予以严厉惩治。

参考文献:

[1] 贾国军,李阳,杨秀玲.从美国COSO报告的发展看我国内部控制体系的完善[J].财会研究,2006,(11):67-68.

[2] 企业内部控制标准制定程序[OL].http://www.casc.gov.cn/nkbz/wyhjj/200609/t20060906_377787.htm

[3] 陈艳,Dennis Hwang.会计信息化相关立法与执法的中美比较分析[J].财务与会计(综合版),2008,(8).

[4] 黄新銮,梁步腾,姚杰.中美内部控制法律框架的比较与借鉴[J].会计研究,2008,(9):88-91.

[5] 樊文艳.中美内部控制之差异比较[J].财会月刊(综合),2007,(4):80-81.

[6] 刘永泽,陈艳.会计监管问题的思考——中美会计监管比较研究的启示[J].财务与会计,2003,(3):37-39.

[7] 企业内部控制基本规范,财会[2008]7号,www.mof.gov.cn,2008.5.12.

[8] Sarbanes-Oxley Act of 2002,news.findlaw.com/legalnews/documents/archive_b.html.

[9] 张宗新,朱伟骅.证券监管、执法效率与投资者保护——基于国际经验的一种实证分析[J].财贸经济,2007,(11):3-8.

[10] 刘君.美《萨班斯法案》如雷贯耳 中国企业与股市须双重思考[J].IT时代周刊,2006,8(20):48-49.

A Comparative Study on China and US Inter Control and Supervision

DONG Mei-xia1,CHEN Yan2

(1.Accounting College of Dongbei University of Finance & Economics, DalianLiaoning116025,China;

2.Research Centre for Internal Control and Risk Management of Dongbei University of Finance & Economics, DalianLiaoning116025,China)

Abstract:It is important to strengthen the supervision of internal control.China has many questions in the internal control supervision system.Meanwhile, America has many useful measures.China should strengthen legislation of internal control, integrate the functions of supervising entities and decide definitely the focus of supervision of internal control.

Key words:internal control; supervision system; comparison