俞晓夫:在大作品和小作品之间来回走动的杂家

2024-03-07刘莉娜

刘莉娜

与俞晓夫在画室见面时,他正在打算开画一幅人物肖像写生。“黑长直”发型的模特穿着白色高领毛衣,配黑色外套,坐在一张红色的沙发上——红、白、黑,色彩非常简单,而俞晓夫的调色板上却已经挤上了红白蓝绿黄等各色颜料,这不禁让人好奇,画家们的眼睛是不是真的能比普通人看见更缤纷多彩的世界?“画人物不用完全真实,更重要的是突出特点,要整体考虑画面效果。”对此,俞晓夫解释道,这可能就是所谓的——艺术源于生活,却高于生活吧。

“这沙发太红了,嗯,不过也没关系。”“皮肤里要调点黄,这样人物就压得住背景了,不然沙发喧宾夺主。”“这个手的造型摆得很别致啊,有意思。”俞晓夫边画边讲解,大家很快就知道了调色板上那些复杂颜料的意义,当那些鹅黄、赭石、青绿的线条一点一点出现在原本应该是纯白的毛衣上的时候,配合着浓色的红沙发背景,这些“彩色”仿佛隐形了,你依然觉得这是一件“白”毛衣,可是衣服的褶皱、绒线的质感都从平面的画布上跃然而出,栩栩如生,宛如一个光影的魔术。最后一笔点睛,只见俞晓夫依然手持那支用来铺色的大笔,只轻巧一挑,一点极其细微的高光出现在画中人的瞳仁上方,整个人物仿佛突然被赋予了生命,那副眼神流转俏皮含笑的神态与模特几乎一模一样。

“你们在俞老师背后看不见他的表情,从我这个面对面的角度,我看到其实他一直在复制我的表情和眼神,特别有趣。”大功告成,模特輕快地加入聊天,虽然动作表情都变了,但反而与画中人更显相似。“一个好的画家,最重要的不是‘画得一模一样,否则与拍照片有什么区别?在我看来,应该要能画出人物的神韵,甚至性格,这样才是一幅精彩的人物肖像。”在俞晓夫看来,画家当然要画出人物的美,但这个美并不是五官的美,而是把人物与环境通过艺术家的“整理”之后,所表现出来的最精彩的那一瞬间的定格与传递——至于怎么“整理”,那就要看画家的功法了。

穿越时空的旅行者

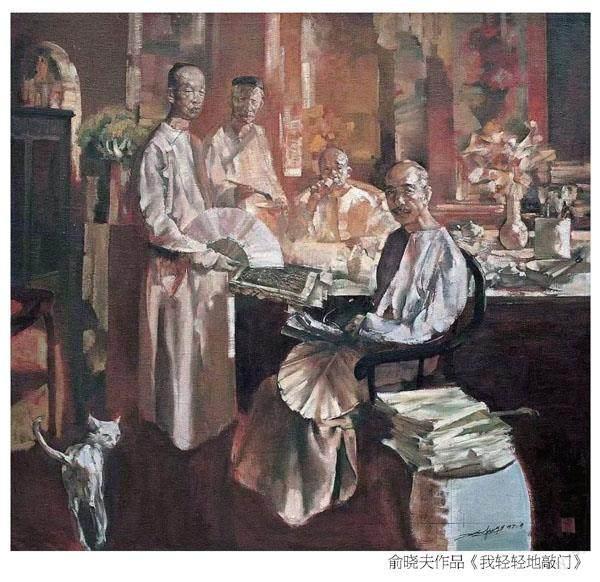

以神定形,这一直是俞晓夫绘画的特色,这一点在他的一系列“历史画”中尤为明显。与一些“高度还原派”不同,俞晓夫的历史画中常有“跨时空的穿越”,不同时代的人物同框,却因为精神内核的相似,因为“精气神”的契合,而让这种“荒谬”化为“和谐”。从20世纪80年代让他一举成名的《我,轻轻地敲门》,到近年来陆续完成的《司马迁回故里》《大先生鲁迅》《嘎达梅林》《尘埃》《辛亥革命宋教仁被刺》《中共二大会址》……对此也不是没有质疑的声音,一直以来总有人会提出,这样任意拼接、组合、穿越甚至有点无厘头的表现方式还是历史画吗?而俞晓夫的回答很坦荡。“也许这已经不是历史画了,但我实在是毫不介意这些所谓的定义。我完全有能力去表达历史画的所有要素,只是我常常在应该专注的时候,突然会感到乏味,于是就抽身出来去了另处。”在俞晓夫看来,历史画都是心声,“无论什么年代,一方面我注重气节,崇尚古往今来的伟人,尤其是中国传统的知识分子;另一方面,在内心深处我又是个欧洲中心主义者,讲求知识分子的特立独行,对现实世界始终保持关照的态度”。与此相辅相成的,是他“大刀阔斧”的画法。多年来,他已然形成了一种不依赖照片、模特的创作方法,他很少画草图、小稿,但他会认真写生,熟熟手,翻看资料、图册,寻找状态,然后翻身上马,直接在大画布上挥洒。这种方式,他称之为“大写意”或者“默写”。俞晓夫说,这是坚持了多年的习惯,一开始这样画时,效果还不太好,但是画面却生动,很活,有画家自主的东西,不断成熟进步之后,慢慢就可以了。所以“默写”是建筑在长期基本功训练上的。

而这种创作观的雏形,其实从他那幅“落选的成名作”就已经初现端倪。虽然3岁就展露出绘画天分,被父母送入画室学画,但俞晓夫真正进入专业的绘画领域,是他24岁那年在刚恢复高考时考入上海戏剧学院美术系的油画专业,之后的半个世纪,他都没有丢下过画笔,可他的绘画之路却并非一帆风顺。1984年,为参加第六届全国美展,俞晓夫精心创作了一幅在他艺术生涯中极为重要的油画——《我轻轻地敲门》。画面中,任伯年、吴昌硕、虚谷、蒲作英四位海派画家姿态、面容各异,却有着相同的遗世独立和落寞失意。他们四人以及那只立耳扭头的小猫,目光都投向同一个方向——敲门者是谁?可能是没有入画的画家,也可能是正在观画的每一个人……

是谁,在轻轻敲门?

“《我轻轻地敲门——纪念海上画家任伯年、吴昌硕、虚谷、蒲作英》画的是我去拜访清末的四位海上画家。这四位画家都是布衣,是带有传奇色彩的充满自身矛盾而又极为平淡的人物。一方面他们是文人,矜持清高,孤芳自赏,书生气十足;另一方面,他们又颇为失意、潦倒,甚至抽大烟弄坏自己的身体。他们身不由己,常常做豪门的食客,为主人们解闷,助助雅兴,以换得一点碎银……在了解这些人物的过程中,我感受到了精神上的沟通。”于是,他和往常一样,一头扎进资料室。清朝男子服装虽大同小异,但仔细辨认,还是各有不同的味道。“我选来选去,最后选用了其中最简陋最不起眼的一种。我凭直觉认为这些绘画大师穿上我选择的服饰一定合体,并且一定会显得寒酸而且好笑。”

在构图上,他也颇费经营。首先,把这些人物在纸上摆来插去,让他们一会儿站着,一会儿坐着,让他们的情绪也一会儿高亢、一会儿低沉,上下左右,“我把他们都折腾得够呛”。与此同时,俞晓夫把他们的具体动作以及衣纹都努力地画出来,把他们的高矮胖瘦、表情以及大体的光影也都尽可能地画出来。就这样,大约画了十几张构图,然后再把这些构图反复咀嚼,定下二至三幅,然后再把这两三幅构图用水粉色各自画上一遍,看看哪幅构图在以后的放大绘制中最不好办。最后,定下最好办的那幅。

接着,俞晓夫便根据构图进行真人化妆拍照,把小构图放大到画布上去,用的是打格子的方法放大的。“放大后的画面就远不如小构图那么充实了。这时候,我就小心翼翼去思索,通盘地考虑问题,一点也不能着急。空的地方需要充实,充实了又不能显得琐碎。例如画中那张桌子的左角,我不知画了多少次,想破掉那里的单调,就是没办法,后来我突然觉得放上一本字帖不是很好吗?后来一画,果然好了些,而且一本翻开的字帖给画面平添了不少书卷气,真可谓一举两得。”意外收获的还有那只白猫,原先俞晓夫的设计是它在任伯年的怀里,可有一天他突然发觉这种表达太眼熟,有不少人都这么画,于是又改画到现在这个地方……

如此精心打磨之后,画作终于完成,无论是技法还是立意,俞晓夫都有自信这幅佳作会取得好成绩。然而,这件在上海区送选作品中的“1号选手”,却在那届美展中落选了。时隔四十年,如今的俞晓夫谈起落选已经非常豁然:“我始终觉得,在改革开放的前夜,我的这幅画是很有觉醒意识的,但也许醒得有些‘超前了,不过它的出现、落选甚至于因此得到的关注都是很有意义的,借用鲁迅先生的一句诗句——于无声处听惊雷。”而这幅落选的画作也确实于无声处启发了很多后来人,敲开了很多人心中的门。

与“大先生”的神交

说到鲁迅,这也是俞晓夫的“神交”挚友。俞晓夫喜欢画鲁迅,在他迄今为止的所有作品里,鲁迅先生的出镜率毫无疑问是最高的。“我喜欢画鲁迅。”俞晓夫说,“我画的鲁迅不仅仅是充满了战斗性、横眉冷对的鲁迅,也是生活中具体的鲁迅。他为了招待客人每天下午出门买烤鸭,他晚上抽烟熬夜,坐着黄包车出门。”

伟大的鲁迅、健康的鲁迅、复杂的鲁迅、平民化的鲁迅、思想开放的鲁迅……每次创作,俞晓夫总能找到某个跳出传统印象的有中国气质的鲁迅先生。“我一直在思索,生活中的鲁迅是什么样子的。难道他老人家就整天皱着眉头抽着烟吗?特殊年代时,陈逸飞、汤小洺等都画过鲁迅,都是横眉冷对的经典模样,甚至再早,在新中国成立前已经有人画过他了,木刻形象充满了战斗性。但我认为,在今天的语境下,鲁迅再也不能符号化和扁平化了,他应该带有正常人的体温和弹性。”

于是,在一次国家重大历史题材美术创作时,他选择了鲁迅。为此,专门跑到上海山阴路和浙江绍兴,甚至北京,追寻鲁迅的足迹。底稿打了五六幅,最终选择了鲁迅一生中的三个片段:一是从日本留学回到故乡,也就是重见润土或重游百草园的时期;二是在上海,上海十年,无疑是鲁迅生命中最重要的十年;三是鲁迅与宋庆龄、萧伯纳、蔡元培、林语堂在一起的历史镜头再现。三联画的形式,巨大的尺幅,也给了画家很大的想象空间。中间一幅的背景就是灰调子的十里洋场,鲁迅走在中间,身旁是抱着婴儿的许广平,还有他的学生,甚至日本友人。昏暗的天色中酝酿着风暴,他们从哪里来,要往何处去,皆不知道。“我想,那个时候的鲁迅应该是这样的,他很疲劳,需要休息。但是他一直走着,走在中国历史的深处。”

其实,俞晓夫曾经想选择一个鲁迅与弟弟一起坐黄包车去看病的片段,甚至,还有画家本人与鲁迅一起在酒馆里喝酒畅谈的场景——时空穿越是俞晓夫的特色。“但转念一想,这些构思不大适合这次主题。这次国家重大历史题材美术创作工程作品,我是花了极大的精力来创作的,为艺术,更为历史。现在的年轻人,在市场化和时尚的冲击下,在西方语境的影响下,奉行消费主义和个人主义,对历史的兴趣越来越淡薄,对我们民族的伟大人物也是如此,这是很悲哀的,也是让人担忧的。那么用一种他们愿意接受也容易接受的图像来解说,也许能吸引年轻一代的注意和思考。比如鲁迅,中学课本里有他的文章,但简单的说教、机械的分析可能会引起年轻人的反感和排斥,所以我希望鲁迅能成为他们生活中的具体人物,一个看上去可亲可爱,也会说说笑话、调侃一下别人,坦然享受一下物质生活的爷爷,那么,这位爷爷内心的烦恼和愤懑,他们就愿意倾听。”

虽然常有老朋友调侃俞晓夫的创作是“脚踩西瓜皮”——滑到哪里是哪里,但俞晓夫自己却认为自己是个写实主义。“我的写实是比较个人化的,画一些自己想表达、带有人文意味的历史画,比如中国人和毕加索在一起这样的题材。有一次,我看照片突然有了一些感受,认为历史画应该是两边各有声部、舞台中有内容的合唱团,两边的画比较当代一点,与历史之间有些关联也可没有关联,当中的肯定和历史有关联。于是,我找到了表现的形式,一种三联式的历史画,两面是现代的,中间的是相对比较中国化的东西。这些历史画超越了原有的历史画的概念,不是再现历史,而是穿越历史,是在历史题材、事件、人物上重建的一种意境。我觉得画得最成功的作品有两件,《司马迁》和《清明上河图》。”可以说,俞晓夫的“写实”,是在厚重的时代基调下用“写实”手法组合不同时期的中外经典人物,但风格表达里全然没有对历史的刻板印象,而是独立人格主导下,以国际性视角进行兼具人文思想和精神信仰的深度对话。

“在大作品和小作品之间来回走动的杂家”

俞晓夫自称是一个“在大作品和小作品之间来回走动的杂家”,在主题厚重的油画之外,他还在连环画、外国文学小说插图、漫画领域有所建树,这一系列“小作品”曾经还在《新民晚报》副刊上做过连载,之后俞晓夫专门为它们办了个展,取名《表情》——在他看來,历史题材创作的跋涉之途好比“写作一部长篇小说”,那么“表情”就是舞台上来来往往人物之间的对话片段,只言片语,却是一个个“小人物”短暂而深刻的惊鸿一瞥。

“表情”系列以洋人居多,这恐怕源自他油画的“本职”和学油画期间长期受苏俄画派影响的经历,以及内心里的一点“老克勒”情结。“无论圈内还是圈外,线上还是线下,大家对于我的绘画风格有个一致的观点,即典型的上海味道,是的,我自己也是这么认为。”俞晓夫笑侃,“严格来讲,我应该算在上海老克勒这一档里,只是外表看勿大出,一点不刻意,也没有定点喝咖啡的绅士风度,不玩品牌,只是闲暇时欢喜随手涂出点外国漫画小人白相相,当然,‘媚外那是没有的。”他习惯用法国人普鲁斯特《追忆似水年华》的意识流写作方式去作画,当然还会有些幽默、灵动,“那是上海本地产的,或许是自身就有的,也许曾经被贺友直和程十发启蒙过?说不定的。同时一定会夹杂着上海老弄堂里散发出来的市井气息,聪明狡黠”。俞晓夫的插画经常从文学作品中汲取灵感,当年可以从莫泊桑的《一个儿子》一直追到阿历克斯·赫利的《根》,甚至在五六十岁的时候,还念念不忘捡起美国作家菲茨杰拉德名著《了不起的盖茨比》,通过连环画的方式找到《新民晚报》,在它的副刊上进行连载,和大众分享。“可以这么说,我是个在大作品和小作品之间来回走动的杂家,大画小画互补,完全没有井水不犯河水这一说。”

事实上,比起“大作品”油画,俞晓夫与这些“小作品”的渊源更长,恐怕能追溯到他还没有考进上戏美术系。因为还没有恢复高考,高中毕业的俞晓夫就进了工厂,只能想办法给报纸杂志画插图以保持练习和补贴生计。有一次,他看见朋友处有一本苏联《星火》杂志的插图册,如获至宝,但朋友一开始只答应外借两个星期。于是,俞晓夫赶忙借来,马上开始没日没夜地临摹,两周不够,又软磨硬泡多借了一个月。就在这一个半月里,他临摹完了全部600张插图——平均每天临摹二三十张,日日不间断!在高强度的临摹后,身心俱疲的俞晓夫直接从阁楼上摔了下来,摔得腿骨骨折、脑震荡。“我只记得眼前有几个光点在亮亮地晃,慢慢地亮点散开了,我一看,原来是办公室的窗户啊。而当时的第一个念头,就是好庆幸我摹完了最后一张插图。”而这番“疯魔”之举带来的收获,则是这600张“最高水平的插图”已经深深刻在了他的脑中,“仿佛背出来了”,之后再给报纸杂志画插图,完全得心应手,随时可以唤出来派上用场。“这个经历也让我意识到,年轻人只要肯努力,天下是真的无难事的。”

如今,那个肯努力、肯攀登的年轻人已经成为业界的高峰。对于现下的年轻人和新鲜事物,俞晓夫却丝毫没有好为人师不肯附身的做派,相反,他依然在努力和攀登——反过来向自己的学生们学习电脑设计和AI绘画。“我们年轻的时候看不惯老先生,现在自己成了老先生,我不想做个让学生们看不惯的、故步自封的老古董,因此我一直在向年轻人学习。”在俞晓夫看来,向年轻人学习“不是要装嫩”,也不是要抛开自己的过去变成全新的自己,而是不能停下求索的脚步。“我已经70多岁了,在6字头的年纪里,还觉得自己可以再画几十年,如今7字头了,我突然感到了时光的短暂。唯有不断求索不止前进不停画笔,能让我感到与时间赛跑的同时充实且安心。对于未来,我不知道还能画多久,只想把有限的生命投入到无限的创作中去。”