追忆贺绿汀先生:不朽的功勋,伟大的品格

2024-03-07

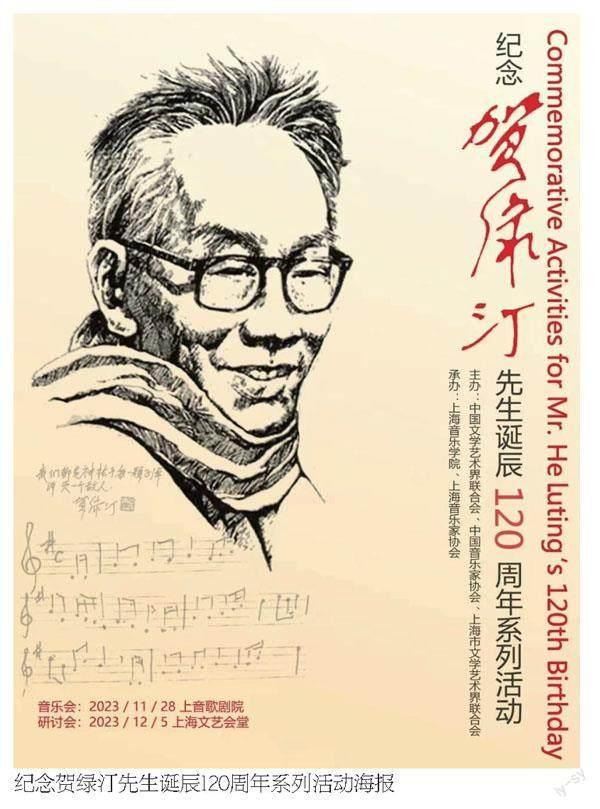

2023年12月5日下午,纪念贺绿汀先生120周年诞辰座谈会在文艺会堂文艺大厅举行。中国文联、中国音协、上海市文联、上海音协、上海音乐学院及附中附小、各大音乐院团等单位的相关领导,贺绿汀先生的学生、亲属,音乐评论家、理论家、作曲家代表以及各大院校作曲系的专家学者等,围绕贺绿汀先生的艺术成就、音乐创作等开展专题座谈,深情回忆这位人民的音乐家,共同缅怀这位中国音乐事业的领路人。这里我们选登部分艺术家与贺老女儿的文章,与读者分享。

曹鹏:发扬贺老精神是我们音乐工作者的责任

我非常敬重贺绿汀先生。我一直认为发扬贺老精神是我们音乐工作者的责任。因为一部电影,让我认识了久仰的贺绿汀先生,这对我来说是一种缘分。

1951年我被选调进上影厂,担任上海电影制片厂交响乐队队长兼指挥,负责组建乐队及指挥配音。1952年上海电影厂邀请贺绿汀先生为电影《宋景诗》作曲。贺老当时已经是很有名的大音乐家了,可是他却一点权威的架子都没有,一日三餐都是由食堂送去,并不講究,每天只是足不出户地埋头创作。那段时间我是唯一跟贺老打交道的人。早饭后我会登上阁楼,去取贺老前一天写好的乐谱,贺老有时会抬起头来跟我聊聊天,但是大多数时候,我默默地拿走乐谱,然后指挥排练和录音。就这么边写边录,当贺老完成整部电影作曲,我也率乐队完成了电影配乐。可是等到电影公演时,我已经去了北京电影制片厂。后来我考取了莫斯科柴可夫斯基音乐学院公费留学生,在我的导师金兹布尔克教授的帮助下,我有幸于1960年10月5日在莫斯科工会大厦圆柱大厅隆重举行了庆祝中华人民共和国成立11周年的“中国交响作品”专场音乐会,这是我国音乐历史上首次在国外演奏中国交响乐作品的专场,并且向全世界转播。音乐会演出曲目中,我选择了时任上海音乐学院院长、尊敬的贺禄汀先生的作品《晚会》《森吉德玛》,作品虽然是第一次出国,但是受到了人们的热烈欢迎,后来音乐会又加演了一场并录制了金色唱片。

1992年7月30日我在上海乐团担任总监,为贺老举办了专场音乐会,庆祝贺绿汀先生九十寿辰和从艺70周年。当时我与贺老研究了很多作品,也让我知道其实早在1934年在俄罗斯作曲家兼钢琴家齐尔品“征求中国风味钢琴曲”的比赛中,贺绿汀就以《牧童短笛》和《摇篮曲》分别获得了一等奖和二等奖,这也是我国音乐家最早在世界上获奖的。

此次举办贺绿汀120年纪念研讨会,我们要更好地传承发扬贺老为我国音乐事业奉献一生的精神。

吕其明:贺老是我走向音乐道路的引路人

作为一个音乐工作者,作为贺老的后辈、学生,我对贺老有着一种发自内心的崇敬与诚挚的爱。

贺老是最早参加中国革命的音乐家之一。他积极投身革命,参加左翼文化运动,在抗日战争时期参加上海文化界救亡演剧队,创作了一系列革命歌曲,他在抗日前线创作的《游击队歌》传唱大江南北,极大地鼓舞了全国军民的抗日斗志,同时,他又是电影音乐的开拓者之一,为左翼进步影片《风云儿女》《十字街头》《马路天使》等作曲,其中《春天里》《天涯歌女》等插曲广为传唱。我非常敬仰他。

贺老是我音乐道路上的领路人。1942年,我们新四军二师抗敌剧团迎来了这位大作曲家,他的到来,受到极其热烈的欢迎。贺老在剧团待了三个月左右,指导我们工作,帮助我们学习乐理和音乐基础知识,也为我们训练合唱,如四部合唱《游击队歌》《垦春泥》《胜利进行曲》,以及刚刚创作完成的《1942年前奏曲》(即《新世纪的前奏》)等等。大大地提高了我们的音乐水平。

有天晚上,皓月当空,特别安静,我听见远处有琴声,就跑过去,看见贺老在一棵大树下拉小提琴。我不敢坐得太近,就在离他大概十米的地方静静地听,听得入了迷。过了一会儿,贺老看见了我,便有些好奇地走过来和我聊天,非常和气。他问我多大,问我爸爸是谁?还问我喜欢音乐吗?我说喜欢。他说,你现在十二岁正是学拉小提琴的时候,赶快叫你爸爸买把琴。我听了非常激动,非常向往,但当时条件那么艰苦,谈何容易啊。后来我被调到华东军区文工团时,分到了一把小提琴,圆了我的小提琴梦。所以这一段经历对于我的音乐人生起了非常大的作用,是贺老在我走向音乐的道路上播下了种子。

我一直认为,父亲是我革命的领路人,而贺老是我走向音乐道路的领路人。贺老不仅给予我音乐的启蒙,在音乐创作方面也给我们后辈做出了榜样。他的《牧童短笛》《摇篮曲》《晚会》《森吉德玛》等作品都很经典,非常民族化。一位理论家曾问贺老:“您曾翻译了普劳特所著的《和声学理论与实用》,对外国的各种技法很熟悉,但是您的作品为什么只用一些简单的和弦?”贺老用两个字回答:“够了。”他觉得用这些技巧已经足够展现他所要表现的、具有民族音乐色彩的内容。这对我影响太深了,让我深刻意识到:各种技法其实都是工具。拿到工具怎么用?为什么用?用来表现什么?这才是最主要的。七十多年来,我都是按照贺老的理念和精神去创作的。

1964年我写了交响诗《铁道游击队》,音协党组的老前辈在审听时提出了很多指导性的意见。贺老发言时说:“我们写作品,就要按照这个路子,写器乐作品,要让老百姓能接受,要有民族风格。”贺老的教导给予我非常大的鼓励。贺老的意思,并不是说我的作品写得多么好,但创作的路子是对的。我在第二年, 1965 年创作了《红旗颂》,我就是按着贺老指明的前进方向一步步走过来的。贺老是我学习的楷模。我的内心充满着对贺老的敬佩、爱戴和感激之情。

今天我们纪念贺老,追忆这位为党和人民奋斗一生的共产主义战士,“人民音乐家”的坚定信仰与爱国情怀,回顾他为中国音乐事业发展作出的卓越贡献,同时也要更好地继承发扬他所坚守的民族音乐的创作道路,用心用情创作出更多人民喜爱的优秀作品。

敬爱的贺老,您永远活在我们心中!

江明:他以音乐教育事业为自己生命

贺绿汀同志是著名的人民音乐家,也是我们上海音乐学院可敬可爱的老院长,他生于1903年,1999年因病离开我们,为人民的音乐事业足足奋斗近一整个世纪。2023年是他诞辰的120周年,他崇高的精神永远激励着我们,教育着我们。

曾有人说贺院长的一生留给我们的宝贵遗产有三个方面:人品、作品和音乐教育事业。我认为这三个方面可以概括为三个字“为人民”,他所想的,他为了人民,为了我们的祖国奉献一生,他对人民事业的忠诚,对错误现象的坚强反抗,对人才的关爱,不唯上的真言、直言都广为人知。

记得他还健在的时候,指挥家李德伦先生跟我说过:“我是贺老的追随者,他是我们的一面旗帜。”大家说他敢讲真话,我曾经听他说自己是一个倔老头,就是要讲真话。王元化同志说他心里想到的是人民、国家,为人民敢于直言这是最可贵的。他的作品从《暴动歌》开始到《游击队歌》《牧童短笛》,管弦乐作品《森吉德玛》等等都具有开创性的意义,因为他一直站在革命斗争的最前线,在这里我想着重讲讲他在办学和音乐教育方面的重大贡献。他的办学思想不是仅仅从一所学校的发展考虑的,而是从整个民族的音乐事业,从整个国民素质的提高来考虑的。

记得1984年4月的一天,上海市教委党委新老书记到我们学校来宣布新领导班子后,第二天我就去探望了贺院长,跟他談了将近两个半天的时间,他说,我们的权利是谁给的?不是某个人或者某一个阶级,而是党和人民给的,不是因为你的能力有哪些了不起,而是因为工作需要,因此一定要把学校搞好,要依靠广大的教师群众。随后他举了很多的例子来说明这个道理,从周总理到学校的系主任,一直说到我们学校当时的钢琴系范继森教授,他担任系主任的时候是如何团结各方面知识分子来搞好音乐教育工作的。

他还告诉我,昨天舒文同志问他:“你们上音出了不少人才要好好总结经验。”他说:“其实我们没有什么经验可说,无非是让我们的老师好好教书,让我们的学生专心学习。有什么板子我去挨!”我们这些从专业岗位走到学校领导岗位的人,常常会因为不能专心搞业务而苦恼。有一次我们去看望贺老的夫人姜瑞芝同志,她说贺院长1949年担任院长的时候年仅46岁,正当年富力强,创作欲望非常旺盛,还想写很多作品,有很多设想,可是为了工作的需要,他接受了这个任命。后来从贺老的文章中也可以看到,新中国成立以后他奉命负责上海音乐学院的工作时,心情是矛盾的,因为对自己的创作不利,但也意识到这个学校关系到祖国音乐文化的发展。

写过那么多优秀作品的作曲家毅然放弃了潜心创作的大好时机,在艰难中受命开拓新中国音乐教育事业的奠基工作,这是非常崇高的精神境界。正因为他从当时中国实际出发,从整个民族文化建设出发,所以他在办学方面有很多新的创作,比如说“大中小”一条龙,音乐学院办附中、附小不但在全国是首创,而且在国际上也没有先例,因为各国的条件和社会基础都不一样,但是他在办学的体制上有所突破。

他率先创建新型的民族音乐系,里面包括三个专业:民族乐器、民族音乐理论、民族乐队指导,想方设法地把国内外卓有成就的校友请回学校,为几个主要的系建立起专业教学支柱力量。同时他建立民族音乐研究室和音乐文献编译室,实施音乐创作、音乐表演实践和理论建设并举,教学与科研相结合的方针,他还设立了干部进修班、师范班、课余班、少数民族班等,力求普及与提高相结合等等。

贺院长对于学校的工作是全身心投入的,即使是他退居二线担任名誉院长以后,也一直关心着学校,经常提醒我们在工作中要注意的问题,把听到的群众意见转告给我们,亲自为学校的校舍和学校经费等等问题到处奔波和呼吁,他的心总是想着学校。

1980年代初,贺院长仍然学习不辍,他全身心思考着全国的音乐教育应该做些什么工作,他仍然具有高瞻远瞩的宏观理性的创意,八十多岁的高龄不辞辛苦、脚踏实地地进行调查研究,落实各项工作。在上海他亲自找到当时的教育局局长商谈,决定由上海音乐学院和上海市教育局联合建立上海市中学、小学、幼儿园课堂音乐教育改革研究会,并且亲自担任会长。

他还在福建、湖南等地作报告,呼吁社会各界重视中小学的音乐教育,鼓励中小幼教师们进行音乐教育改革的探索。一次全国中师音乐教材研讨会在福建召开,八十多岁的老院长知道以后与编写组一起去福州,参与整个会议,接着又不辞劳苦跟着登山涉水到丽水、南平等地进行实地深入调查。

贺院长在耄耋之年还锐意改革,大胆提出引进,并且使之与中国优秀音乐文化传统相结合,逐步构建起具有中国特色的、兼收并蓄国外优秀成果的国民音乐审美文化基础教育的体系。他派人去德国与奥尔夫基金会联系,邀请专家来上海上课。当时以陈蓓蕾、张瑞华、孙幼黎等为代表的一批有丰富教学经验的音乐老师,借鉴了其中优秀的部分,与中国的实践相结合,推进了上海中小学音乐教育的改革。

老院长把学校看作自己生命的一部分,记得有一次会上我曾经说过这样几句话:上海音乐学院是老院长生命的一部分,老院长是上海音乐学院生命的一部分。1989年他患了大面积心肌梗塞,医生非常紧张,发出病危通知,再三叮嘱:不能下床,不能行动,不能说话。消息传到了北京,中央领导委托上海市领导去医院看望贺老。贺老说了很多话,他提到了学校的困难,校舍问题等等。他不是不知道这时候多说话是有生命危险的,但是他真的把学校看得比自己的生命还重要。1996年国庆节贺院长病重,我和当时的党委书记去华东医院看他,他请秘书拿出了记录自己口述的稿子给我们看,是一封给文化部领导的信,上面提出学校经费太困难,希望能够增加拨款,内容非常详实,语辞恳切,那时候他已经是94岁高龄,几次生命垂危,还如此执着,真令人感佩。

1997年底与他相濡以沫70多年的老伴姜瑞芝同志去世了,这对他来说是一个很大的打击。在遗体告别仪式的前一天傍晚,我们接到了通知:市委领导第二天早上要去慰问他。贺院长晚上就一直在准备,要对领导再次提出办学经费困难等问题。医生知道了,劝他说市领导来的时间不长,主要是慰问你,这样的场合你就不要再说学校的事情了。他说,明天一定要说,以后的机会不多了。第二天市领导来的时候,他还是谈了学校的事。我们怕他过于悲伤,几天后又去看望他,他还是没有说自己的生活和自己的身体情况,仍然是仔细地询问学校的情况。我们作了详细的汇报,他听了很高兴。在我们告别时,一直照顾他的保健医生葛医生跟我们说,这几天贺院长的情绪一直不好,就今天比较好些,你们说学校的改革有转机,这比什么药都有效。前两天把外孙女生孩子的喜讯告诉他时,他的情绪还没今天这样好呢。

1999年贺院长病重住院,我去看他时,他还要問学校的情况。我向他汇报了一个好消息,学校操场的问题已经解决了。他听到以后说了一句话,马上告诉黄祖庚,附中的校舍要赶快解决。黄祖庚是当时附中校长。两天以后他就病危,不久去世了。这是我听到他老人家生前说的最后一句话。这完全体现了他以音乐教育事业为自己生命的崇高品质。

陆在易:不朽的功勋,伟大的品格

敬爱的贺老离开我们已有24个年头了,但他所立下的不朽功勋,以及所具有的伟大品格,仍那样深深地刻印在我们的脑海里,永远也不会忘怀。就我个人而言,在新中国成立后的中国音乐界内,他,无疑是我最崇敬的人,最值得学习的人,没有之一。

贺老曾创作10多部电影音乐,近百首歌曲,24首合唱曲,3部大合唱,6首管弦乐曲及多首钢琴曲。我特别想提到并论述的是他创作的钢琴曲《牧童短笛》。《牧童短笛》在1934年俄籍作曲家亚历山大·齐尔品先生举办的“征求中国风味钢琴曲”活动中获第一名。作品清新、动听,结构严谨、清晰,将西方的音乐理论与中国音乐传统相结合,从而使西洋复调技术与民族思维及风格达到了完美的统一,呈现出独具一格的中国风格特征。这是我国第一首走向世界乐坛的钢琴曲,具有里程碑的意义。我记得朱践耳先生曾在一次纪念会上指出:仅凭《牧童短笛》和《游击队歌》等一系列历经风雨的经典歌曲,贺老对中国音乐事业发展所作出的贡献,历史给予他多高的评价都不为过。

贺老接受上海音乐学院院长职务时,正是学院的前身——国立音专风雨飘摇最为困难的时期。贺老是怎样使它走出困境,从而建设起欣欣向荣的上海音乐学院呢?我认为贺老主要从三个方面着手。

首先,他从建设师资队伍做起,这是他教学思想的支柱。他认为:没有好教师,哪来好教学?为此,他求贤若渴,亲力亲为,好多知名的钢琴家、声乐家、民乐大师都是他通过亲自写信,甚至登门邀请来的。正是在他的努力下,上音才建立起一支高水准的师资队伍,在相当一段历史时期内,上音师资队伍力量之雄厚,在全国同类音乐院校中无校可及。对此,作为教育家的贺老,可谓功不可没。

第二,贺老是咱们中国最早认识到培养优秀音乐家必须从小抓起的音乐教育家之一。因此,他在1951年创办少年班之后,1953年即创建了附中,接着又创办了附小,从而形成了大学、附中、附小一条龙教学体制。历史证明,这对优秀音乐人才的培养起到了不可估量的作用,这一机制的创建,贺老又是功不可没。

第三,贺老是很重视技术的,尤其是对作曲技术。他有一句名言或说是口头禅:要“吭哧吭哧学技术”,以此鼓励作曲系的学子。但同时他又特别重视和强调民族民间音乐的学习。在他的努力和大力倡导下,各个系,无一例外都要上民歌课。在附中时,学过的剧种就更多了,有沪剧,筱文滨开课——《三国》开篇;越剧,由连波老师开课——《梁祝》《北地王》;还学过评弹、京剧、河南坠子、民族打击乐(背锣鼓经)等等。试想,假如没有贺老亲自过问,哪有可能惊动筱文滨、石筱英,甚至丁是娥那样的戏曲大师为我们上课?重视民族民间音乐的学习,也是贺老教学思想的重要组成部分,我们能打下这么好的民族民间音乐基础,贺老又是功不可没。

贺老为什么会那样备受人们尊敬?为什么会那样使人怀念?原因何在?我认为,原因不仅在于他的作品优秀和贡献卓越,还在于他无论在顺境时或逆境下始终如一地坚持说真话,这是贺老光辉而坎坷的一生中最伟大之处和极其宝贵的品格。我们这些年龄相仿的人一般都知道,自新中国成立以来,贺老曾写过不少富有真知灼见的文章,正因为如此,贺老受过不少委屈,直至特殊年月,那就更不用说了。但贺老始终坚持真理而从不妥协,这就更使人敬佩至之。

我有两个遗憾,遗憾之一:我其实是在贺老的直接指引下走上专业音乐道路的。在我小学六年级即将毕业之际,才11岁的我曾写信给贺老,诉说我如何喜爱音乐并想报考上音附中之意,他在繁忙的工作中,仍不忘交代于专人,寄了一份报考单给我所在小学,使我得以报考并录取了。在我大学毕业后有不少和他接触的机会,我竟没有和他老人家说起此事。

遗憾之二:贺老晚年很想在香港举办作品音乐会,我那时正任上海乐团团长,经与香港费明仪先生等接洽,也落实了。但由于我后来的辞职,已落实的音乐会“搞没了”,真对不起贺老。

借隆重纪念贺老120周年诞辰并举办研讨会的机会,我真心地希望他的许多经典作品能得到很好地传承,更希望他的思想、理论,以及伟大的品格能得到发扬和继承,而这,将是我们中华民族的福祉。

贺老留给我们的精神遗产不朽!

贺元元:父亲一辈子讲真话,干实事

2023年4月份,各地就开始了纪念父亲诞辰120周年的一系列活动。这也应验了毛主席在1943年8月一个周末的夜晚,对父亲说的一句话:“你的《游击队歌》写得很好啊,你为人民做了事啊,人民是不会忘记你的。”

我父亲的老家在湖南邵阳东乡罗浮岭,那是一个非常偏僻闭塞的穷山村,房前屋后都是小山坡。祖父是一个勤苦的农民,他在农闲时,时常和族亲组织祁剧清唱团,以锣鼓胡琴伴奏,俗称“板凳戏”,乡中遇有喜庆,常受到邀请。我父亲出生时这个团体已经没有了,但他们经常会在田边山上唱这些曲调,歌声在山谷里回荡。1921年父亲得到了他三哥在长沙第一师范学习时用过的音乐讲义,那些讲义都是五线谱的。从那时起父亲就努力自学五线谱,弹一些进行曲。1923年考入长沙岳云学校艺术专修科,学习音乐和绘画。1930年父亲来到上海,想报考全国唯一的音乐学府国立音乐专科学校。但因经济困难,他只能一边工作一边补习音乐知识。1931年他终于考进了上海音专选修科,开始跟黄自先生学和声,跟查哈罗夫学钢琴,从此他的音乐生涯翻开了新的一页,与上音结下了不解之缘,直到他96岁。

父亲一辈子讲真话,干实事。新中国成立后,父亲任中央音乐学院华东分院院长,也就是现在的上海音乐学院。他说:“意识到这个学校关系到祖国音乐文化的前途。当时我有权,但这个权是国家和人民给的,必须向国家和人民负责。我的方针就是依靠教师和同学办学,凡事都经过大家商量,根据当时国内音乐界的实际情况充分发挥学校的力量,作出实际可行的贡献。”从此他为培养新中国的音乐人才倾注了毕生的心血。他广为招贤,聘请国内外有声望的音乐家来院任教,逐步形成了一支阵容强大的教师队伍。他团结依靠教师,让教师参与学校的管理,提高了教师的积极性。为了发展和提高中国音乐艺术水平,不断提高教师队伍的素质,把音乐科学研究工作提到十分重要的地位,成立了音乐研究室,大量翻译引进各国近现代音乐科学技术理论,音乐家传记等书籍,数十种学习和科学研究资料。中华人民共和国成立初期,学校只有22架钢琴,为了解决乐器不足的问题,他就和谭抒真副院长一起一方面在报刊上求购旧钢琴和一些教学必备器材,一方面建立了乐器制作室,后来又发展为乐器工厂。他对民族民间音乐有特殊的感情,上任不久,就发起了学习民歌的热潮。先后聘请了单弦老艺人王秀卿、榆林小曲艺人丁喜才、唢呐艺人宋保才兄弟等来校任教,为学院民族民间音乐教学的正规化、系统化打下一定的基础。后来又成立了民族音乐研究室,采集、录制、整理了大批我国的古典与民间器乐、戏曲、曲艺等音乐资料,对民族音乐各专业的教材,进行了初步建设。根据音乐事业发展的需要,1956年创建了民族音乐系,我国民族音乐从此在高等音乐学府占有重要地位。一大批从事民族民间音乐事业的专业人才,成长了起来。我记得在1960年代,父亲还亲自到昆明少数民族地区采风。我1958年进附中读书时,唱民歌、唱各地戏曲、学习演奏民族乐器是我们每个学生的必修课。记得我们班教唱民歌的是江明惇老师。父亲在办学中既按艺术规律办学,也根据社会需要办学。他聘请教学上认真负责、耐心细致的教师承担培育幼苗的任务。1951年重办音乐少年班,1953年建立附属音乐中学,1956年增办三年制的附属音乐小学以及其附中、附小的课余班和音乐学院办的业余部,使学院形成大、中、小配套成龙,专业、业余教育互相衔接的体制。父亲还把提高部队和地方的音乐干部水平作为迫切任务,解放初连续3年开办音乐教育专修班。1956年又增办了少数民族班,培养我国边远地区民族歌手和各民族音乐工作者,为办学的多层次、多渠道、多形式积累了实践经验。通过数十年如一日的不懈努力,上海音乐学院终于跻身于国际一流水平音乐院校的行列。

父亲一生都立志于音乐创作和我国的音乐教育事业,他把上音看得比家都重要,虽然在特殊历史时期遭受迫害打击,但他身上始终背着“上海音乐学院”不放手!直到生命的最后几年,还是经常听他说:大学的操场、附中的教学用房、附小学生的学习环境、教师和职工的住房、要抢救民族民间音乐……

父亲离开我们已24年,我们还是深深地怀念着他。他的书房兼卧室还是原来的样子,他亲自整理好的书还放在那里。这些都属于国家和人民,我尽力保护好它们。上音也已大变样了,不但有了新校区、新教学楼、新歌剧院,而且他一直念叨多年应归还给上音的淮海路的房子也还回来了。上音的学子们在国内外比赛得奖无数,并发展了更多新的学科,相信以后会更好!

(本文部分照片由祖忠人提供)