缺血预适应训练治疗老年脑梗死的疗效观察

2023-10-18韩文伟

韩文伟

脑梗死是临床常见的一类神经科脑组织损伤性疾病, 也可称之为缺血性卒中[1], 该病主要是由于动脉粥样硬化病变引发, 以恶心、呕吐、四肢无力、瘫痪等作为临床症状, 其病变程度包括形成血栓、腔隙性脑梗死、脑栓塞等, 可依照实际病情确定其脑组织受损程度[2]。老年人群为脑梗死主要的患病对象, 临床资料显示, 目前全球约有1/6 的人口存在脑梗死病变,其中约近600 万人口死于该类疾病, 随着患病人数的递增, 患病人群年龄呈现年轻化的趋势, 甚至在不到40 岁即患有脑梗死, 对广大患者的身体健康、生命安全造成严重影响[3]。脑梗死属于脑卒中的一种, 在发达国家中, 脑梗死是最常见的致残原因, 是痴呆症的第二大常见原因, 也是第四大常见死亡原因。脑卒中每年发病率为150~200/10 万。每7 个人中就有1 人遭受该疾病的折磨[4]。目前临床上的常规治疗手段包括静脉溶栓治疗、血管内介入治疗、药物治疗等方式, 临床上还没有有效的治疗急性脑梗死的方法, 而溶栓治疗脑梗死的最新进展在临床表现出良好的前景[5]。但在实际治疗时, 对治疗时间窗具有严格要求, 若操作不当可能会出现相应的副作用等, 效果不甚理想。缺血预适应(IPC)指机体脏器、组织等受到短暂性缺血后,体内出现保护机体, 从而降低对机体的受损程度, 目前临床上已经在动物实验中取得一定成效, 但关于脑梗死人群的预防效果报道较少[6]。为对其后续疗效进行较深入的探讨, 本文共计收治104 例脑梗死患者进行研究, 详情阐述如下。

1 资料与方法

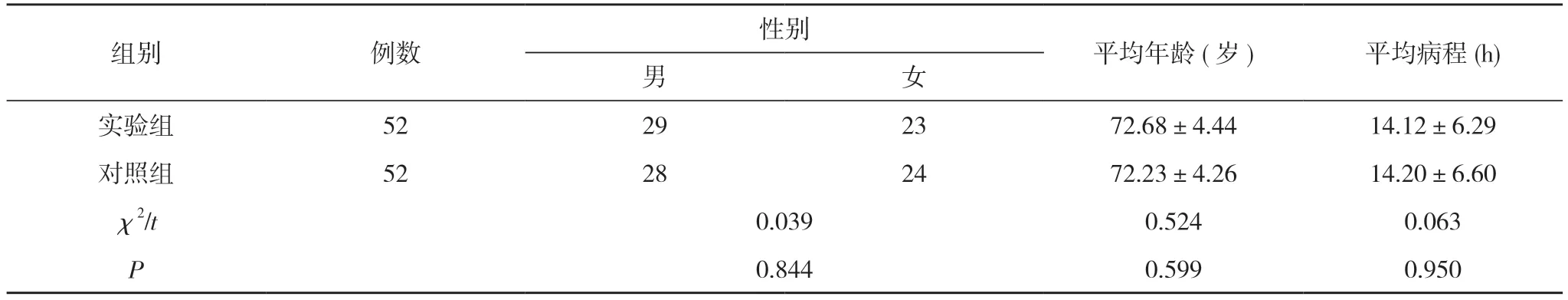

1.1 一般资料 择取2020 年1 月~2022 年1 月至本院神经科就诊的104 例老年脑梗死患者为研究对象,纳入标准:①符合《中国脑血管病防治指南》中对脑梗死的判定标准, 给予磁共振成像(MRI)等影像学检查, 获得明确诊断;②对本次研究知情同意;③年龄≥60 岁;④依从性较高。排除标准:①存在药物禁忌证、过敏情况;②精神异常、认知行为较差;③严重脏器功能疾病;④恶性肿瘤疾病。依照计算机随机分组模式分为对照组与实验组, 每组52 例。对照组男28 例, 女24 例;年 龄60~85 岁, 平均年龄(72.23±4.26)岁;病程1~34 h, 平均病程(14.20±6.60)h;合并糖尿病16 例, 高血压18 例, 高血脂14 例, 其他4 例。实 验 组 男29 例, 女23 例;年 龄61~86 岁, 平 均 年龄(72.68±4.44)岁;病程1~33 h, 平均病程(14.12±6.30)h;合并糖尿病15 例, 高血压17 例, 高血脂15 例, 其他5 例。两组一般资料对比差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。见表1。

表1 两组一般资料对比(n, ±s)

表1 两组一般资料对比(n, ±s)

注:两组对比, P>0.05

组别 例数 性别 平均年龄(岁) 平均病程(h)男女实验组 52 29 23 72.68±4.44 14.12±6.29对照组 52 28 24 72.23±4.26 14.20±6.60 χ2/t 0.039 0.524 0.063 P 0.844 0.599 0.950

1.2 方法

1.2.1 对照组 选择常规治疗。患者入院后, 需严格监测及记录生命体征, 给予降血糖、脱水、保持酸碱水电解质平衡等基础治疗, 同时给予硝苯地平、阿司匹林、甲钴胺等药物降血压、血脂水平。

1.2.2 实验组 在对照组基础上给予缺血预适应训练。指导患者采取半坐体位或平卧体位, 保持心脏与双侧上肢在同一个水平, 之后将心脑缺血预适应仪的袖带套入患者双臂, 将传导压力管置于上臂内侧并妥善固定;启动仪器后, 适当充气加压臂带气囊, 保持适当的气压值5 min, 随后释放臂带气压, 连续操作5 次,每次间隔5 min, 45 min/次, 2 次/d, 6 个月为1 个疗程,共治疗1 个疗程。

1.3 观察指标 对比两组治疗效果、治疗前后脑氧代谢指标水平及血清学指标水平。

1.3.1 对比两组治疗前后脑氧代谢指标水平 采用彩色多普勒超声系统严格按照实验室操作标准进行脑氧代谢指标的检测。

1.3.2 对比两组治疗前后血清指标水平 抽取患者清晨空腹静脉血液标本3 ml, 离心静置后分离血清冻存,给予酶联免疫吸附法分别检测血清BDNF、MMP-9、血清和肽素、PEDF 水平, 检测时操作要精准, 注意稀释的倍数, 避免反复冻融血清, 操作应迅速。

1.3.3 对比两组治疗效果 疗效判定标准:严格依照脑血管病学术会议制定的脑梗死患者神经功能缺损程度的评分标准进行判定, 基本痊愈:神经功能缺损评分减少91%~100%;显著进步:神经功能缺损评分减少46%~90%;进步:神经功能缺损评分减少18%~45%;无变化:神经功能缺损评分减少≤17%, 总有效率=基本痊愈率+显著进步率+进步率[7,8]。

1.4 统计学方法 采用SPSS23.0 统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差(±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗效果对比 实验组总有效率为94.23%,明显高于对照组的80.77%, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.2 两组治疗前后脑氧代谢指标水平对比 治疗前, 两组SjvO2、Da-jvO2、ERO2、CaO2对比, 差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后, 两组SjvO2、Da-jvO2、ERO2、CaO2均明显优于本组治疗前, 且实验组SjvO2明显高于对照组, Da-jvO2、ERO2、CaO2明显低于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.3 两组治疗前后血清学指标对比 治疗前, 两组BDNF、PEDF、MMP-9 及血清和肽素对比, 差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后, 两组BDNF、PEDF、MMP-9 及血清和肽素均明显优于本组治疗前, 且实验组BDNF、PEDF 明显高于对照组, MMP-9、血清和肽素明显低于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表2 两组治疗效果对比[n(%)]

表3 两组治疗前后脑氧代谢指标水平对比( ±s)

表3 两组治疗前后脑氧代谢指标水平对比( ±s)

注:与本组治疗前对比, aP<0.05;与对照组治疗后对比, bP<0.05

组别 例数 时间 SjvO2(%) Da-jvO2(ml/L) ERO2(%) CaO2(ml/L)实验组 52 治疗前 52.36±3.20 58.69±3.56 34.26±3.12 178.89±9.58治疗后 61.02±4.25ab 50.22±2.15ab 15.14±1.36ab 150.36±8.52ab对照组 52 治疗前 52.40±3.15 58.72±3.53 34.21±3.10 178.95±9.66治疗后 57.68±3.89a 53.28±2.58a 21.69±1.89a 160.96±9.63a

表4 两组治疗前后血清学指标对比( ±s)

表4 两组治疗前后血清学指标对比( ±s)

注:与本组治疗前对比, aP<0.05;与对照组治疗后对比, bP<0.05

组别 例数 时间 BDNF(μg/L) MMP-9(μg/L) 血清和肽素(pmol/L) PEDF(ng/ml)实验组 52 治疗前 24.25±4.23 295.36±40.28 9.15±1.36 21.20±2.36治疗后 41.36±5.28ab 223.63±33.58ab 3.25±1.30ab 32.52±2.18ab对照组 52 治疗前 24.36±4.28 295.68±39.89 9.10±1.52 21.08±2.52治疗后 35.68±5.10a 276.58±34.56a 6.36±1.89a 26.12±2.20a

3 讨论

脑梗死发病迅速, 发病时意识无明显影响, 数分钟至数小时内可达到局灶性神经体征峰值, 导致大脑中动脉主干或颈内动脉栓塞, 引发脑梗死[9]。递增颅内压水平, 脑水肿显著, 症状严重的患者甚至出现昏迷、脑疝等, 主要是由于椎-基底动脉系统栓塞导致[10]。脑梗死在临床神经科十分常见, 随着我国老龄化程度的加剧, 近些年来该病患病率居高不下, 且呈现逐年递增的趋势[11]。其发病机理主要是人体动脉内膜脂肪变性、胆固醇沉积引发粥样硬化, 缺血状态时脑部氧自由基大面积出现, 对人体的神经元细胞造成损伤并凋亡, 引发局部脑组织缺血坏死等病变, 对患者的身心状态造成较严重影响[12,13]。因此, 临床上针对脑梗死人群需早期快速介入, 早日恢复脑组织血液正常供应, 控制疾病的发生发展, 早日恢复正常的脑细胞活动, 改善患者预后。

目前临床上对脑梗死人群的常规治疗方式包括溶栓治疗、神经保护药物等方式, 但其治疗效果往往不甚理想, 如对治疗的时间窗要求严格、长时间治疗可能引发药物不良反应等[14]。缺血预适应指事先对机体给予短暂性的缺血环境, 将机体内源性的保护机制及时激发, 当机体面临再次严重缺血环境, 能够及时激发体内保护机制进行抵御, 将脑部缺血受损程度进一步减轻, 保护神经缺损状态[15,16]。缺血预适应最早是由20 世纪80 年代国外学者提出的一项概念, 之后经过众多学者的深入研究分析, 发现将左冠状动脉回旋支缺血预处理, 便于将心肌缺血的面积进一步缩小[17]。进入到20 世纪90 年代, 部分学者研究发现, 预处理便于将左心室功能进一步提高, 将缺血性脑血管疾病人群的远期生存率提高[18]。上述结论得到越来越多学者的证实, 发现临床上脑梗死人群普遍存在缺血预适应情况。

许多学者研究证实, 对脑梗死患者给予缺血预适应干预的安全性较高, 简便易操作, 实操性强, 在家即可自主训练, 便于明显增强患者缺血再灌注损伤的耐受力。通过缺血预适应干预, 进一步增加患者的血管弹性, 提高血管收缩程度, 便于脏器的血液循环[19]。此外, 通过及时建立机体内侧支循环, 缺血状态、氧化应激反应明显改善, 进一步释放机体内源性保护物质,通过临床上反复多次的缺血预适应干预练习, 便于形成一项多效能保护机制, 将机体抵抗缺氧缺血受损能力有效提高。本次研究结果显示, 实验组总有效率为94.23%, 明显高于对照组的80.77%, 差异有统计学意义(P<0.05)。张雪杰等[20]学者对常规组给予基础治疗,参照组加强缺血预适应干预, 连续干预3 个月后, 结果显示, 参照组心肌受损程度明显更低, 有效缩小了心肌梗死面积, 临床疗效达到90%以上, 与本次研究结果相符。

本次研究共纳入104 例老年脑梗死患者, 对照组给予常规治疗, 实验组给予缺血预适应训练。脑梗死患者具有较差的脑氧代谢水平, SjvO2、Da-jvO2、ERO2、CaO2等指标水平均表现异常, 实验组的治疗方式能够有效调节与激发机体应激性保护能力, 进一步改善血管功能, 提高对脑缺血的保护效果。结果得知,治疗后实验组上述脑氧代谢指标水平均明显改善, 差异有统计学意义(P<0.05)。

血清和肽素与心血管疾病紧密联系, 随着病情的加剧, 该指标水平随之递增。薛超萍等[21]学者研究指出, 脑卒中患者血清和肽素水平随着病情的加剧, 异常递增。本次研究结果得知, 治疗后, 实验组血清和肽素水平明显降低, 说明缺血预适应的干预效果得到明显成效。PEDF 属于一类神经营养因子, 许多学者研究表明, 在炎症状态下, 该类因子水平异常下降, 且证实血清PEDF 水平与疾病进展具有一定关联性, 随着神经受损程度的加剧, PEDF 水平逐渐降低, 反之则递增。另外, 该指标水平在正常血管内的含量较低, 一旦血管受到损害, PEDF 表达异常。本次研究结果证实, 治疗后, 实验组PEDF 水平明显提升, 相比治疗前差异具有统计学意义(P<0.05), 证实患者神经功能明显改善, 疗效显著。BDNF 对脑血管疾病具有良好的保护效果, 便于神经细胞发生与重塑, 当其表达过高时, 会刺激海马区神经, 经过相应的转运作用发挥良好的神经保护机制[22]。MMP-9 产生细胞包括内皮细胞、结缔组织细胞等, 其通过细胞外基质降解、再灌注等活动, 及时开放血脑屏障, 导致神经细胞水肿等病变。本次研究结果得知, 治疗后, 实验组BDNF 明显提高, MMP-9 明显降低, 说明缺血预适应训练便于患者神经功能的改善。目前临床上关于缺血预适应干预措施尚处于研究阶段, 主要为远隔缺血预适应预防, 将局部器官组织的耐受力加强, 而不直接作用于器官, 减轻局部损伤[23]。

综上所述, 对老年脑梗死患者加强缺血预适应训练效果显著, 操作简便有效, 便于明显缓解神经功能缺损状态, 但对其具体的作用机制尚未十分明确, 需要更进一步的临床研究。