糖化血红蛋白首次达标时间切点的研究

2021-03-29姜胜强王晶晶董志春王雅明

姜胜强 王晶晶 董志春 王雅明

浙江省嵊州市人民医院(浙江大学附属第一医院嵊州分院)内分泌科,浙江嵊州 312400

糖尿病是以慢性高血糖为特征的一组异质性代谢性疾病,因胰岛素分泌和(或)胰岛素作用的缺陷,引起糖类、蛋白质和脂肪等代谢异常。长期病程可引起慢性并发症,病情严重或应激时可发生糖尿病酮症酸中毒和(或)糖尿病高血糖高渗状态等急性并发症[1]。无论是空腹血糖、随机血糖,还是口服葡萄糖耐量试验,都只是针对检测当时的时间点,难以反映糖尿病定义中“慢性高血糖”的特点。1968年Rahbar[2]发现了糖化血红蛋白。糖化血红蛋白是葡萄糖分子和血红蛋白某些特殊部位分子经缓慢而不可逆非酶促反应形成的产物[3-5],反映检测前8~12周的平均血糖水平[6-7],是评估糖尿病患者慢性血糖控制状况的重要指标[8-10]。本研究针对新诊治糖尿病患者作一回顾性分析,以探寻新诊治糖尿病患者首次糖化血红蛋白达标的最早时间切点及严格控制血糖达标的时间切点,为糖尿病患者早期血糖控制达标提供临床参考,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2017年9月~2019年12月在嵊州市人民医院(以下简称“本院”)内分泌科住院强化控制血糖且自开始强化控制血糖之日算起120 d 内在本院复诊的新诊治糖尿病患者。糖化血红蛋白<7%为血糖控制达标。纳入标准:根据美国糖尿病协会2010 糖尿病诊断标准而明确诊断为糖尿病的18岁以上且住院强化控制血糖的成年糖尿病患者。排除标准:妊娠期糖尿病患者;既往有糖尿病史的患者;继发性糖尿病患者;爆发1型糖尿病患者;入院前经过任何方案控制血糖的患者;血红蛋白分子病患者;地中海贫血[11]、溶血性贫血、肾功能不全、慢性酒精中毒等患者。本研究经本院医学伦理委员会审核批准。

1.2 方法

为避免选择偏倚、收集2017年9月~2019年12月的所有新诊治成年糖尿病患者,符合纳入标准及排除标准。收集内容包括患者的一般情况,如性别、年龄、初诊时糖化血红蛋白、住院时间、复诊时糖化血红蛋白、复诊间隔时间等。

1.3 统计学方法

采用SPSS 17.0 软件进行统计学分析,数据采用描述性统计分析,连续性变量采用均数±标准差(±s)表示,非连续性变量采用例数及百分比表示;建立关于强化控制血糖时间与糖化血红蛋白控制程度的模型。

2 结果

2.1 强化控制血糖前后患者的一般资料

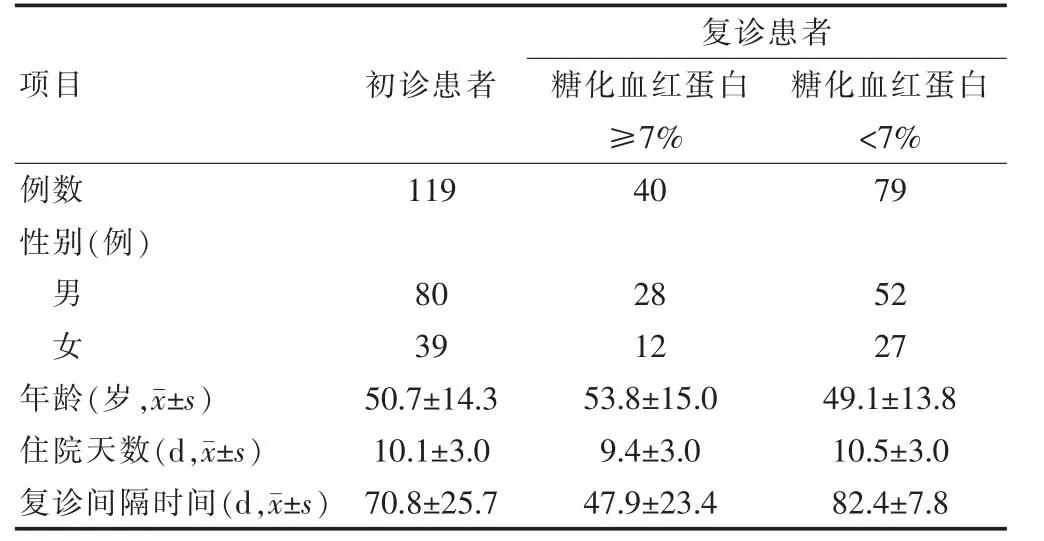

2017年9月~2019年12月在本院内分泌科住院强化控制血糖且自开始强化控制血糖之日算起120 d内在本院复诊的患者共119例,初诊时糖化血红蛋白为9.0%~19.4%,平均(11.9±1.9)%。患者的性别、年龄、住院天数及复诊间隔时间如表1 所示。

2.2 血糖控制达标时间

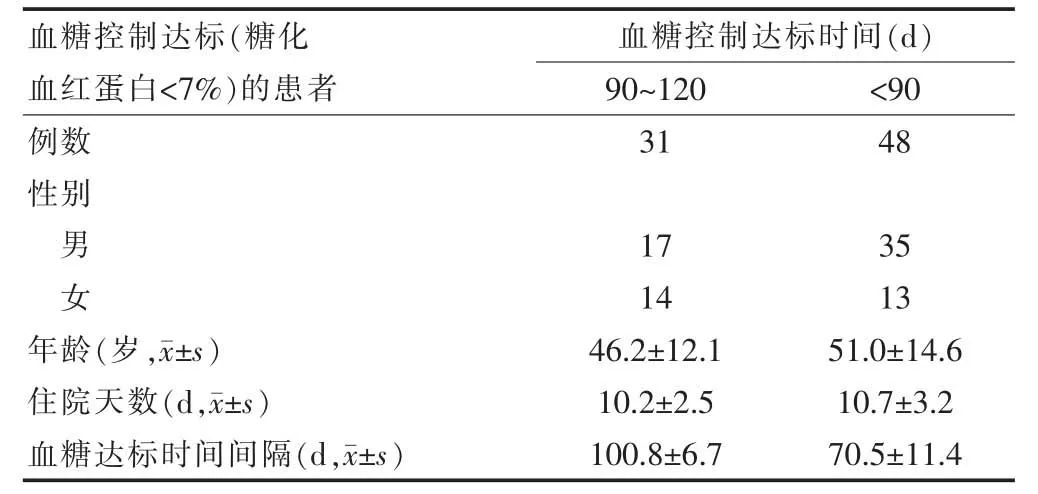

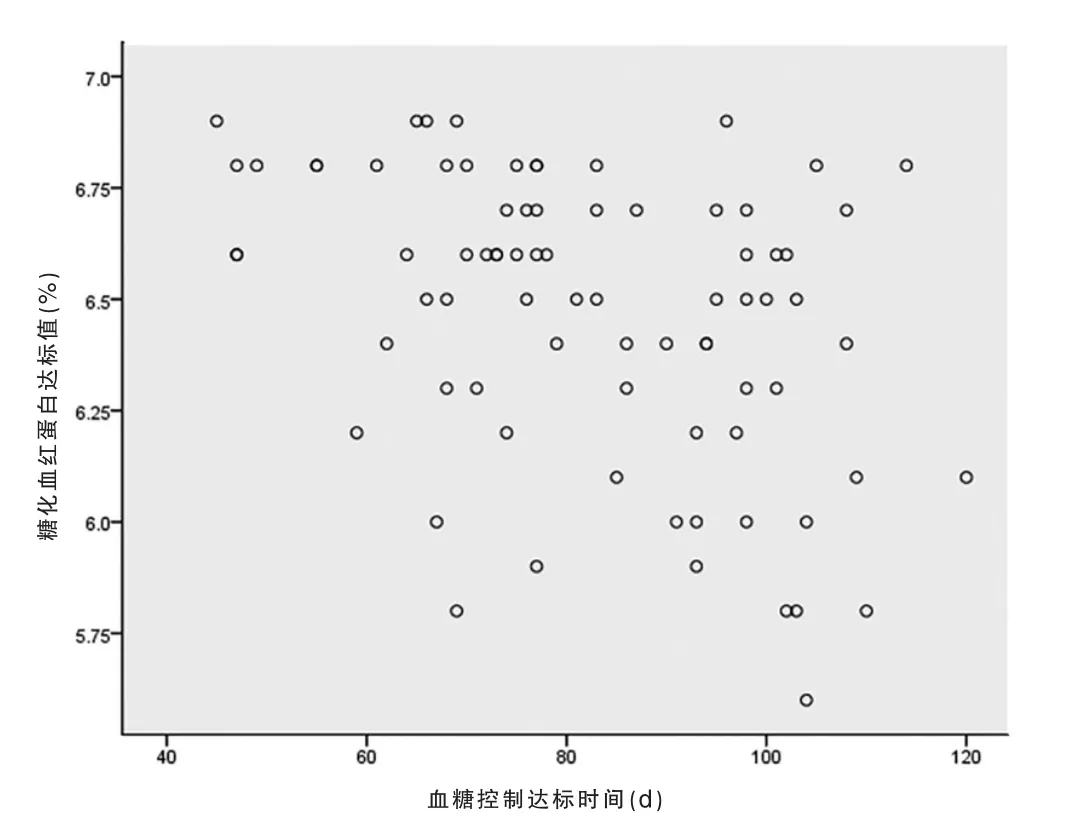

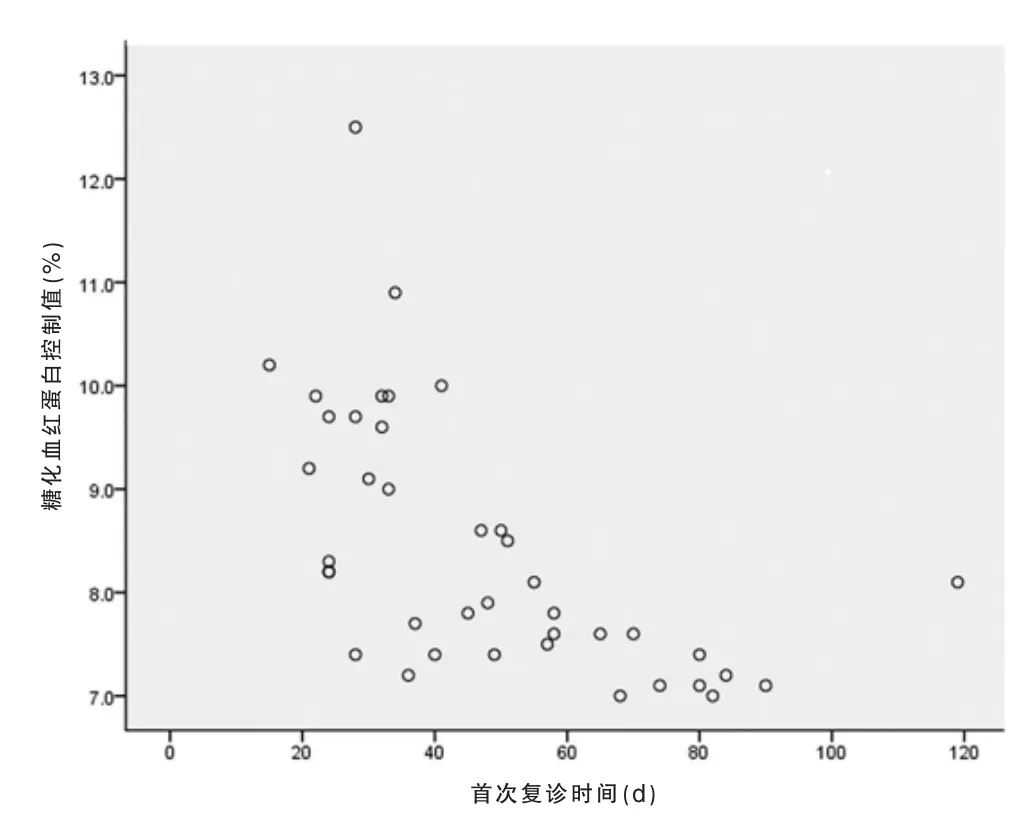

共有79例患者于120 d 内血糖控制达标,120 d内复诊且血糖控制达标患者的性别、年龄、糖化血红蛋白达标时的强化治疗天数等病情资料见表2。通过分析发现,首次血糖达标时间出现在开始控制血糖的第45 天(图1),因此,血糖控制达标的最早时间切点应该为自强化控制血糖之日算起的第45天。

表1 强化控制血糖前后患者的一般资料

表2 血糖控制达标时间

图1 初诊初治糖尿病患者血糖控制达标时间

2.3 血糖控制达标程度

虽然糖尿病患者在初诊初治后第45 天即可血糖控制达标,但更严格的糖化血红蛋白控制目标,即糖化血红蛋白<6.5%甚至控制在正常范围,而这个时间切点发生在初诊初治的第59天,其糖化血红蛋白值为6.2%(图2),已控制在完全正常范围,因此,可以认为评估糖化血红蛋白是否完全控制在正常范围的最早复诊时间切点为自强化控制血糖之日算起的60 d。

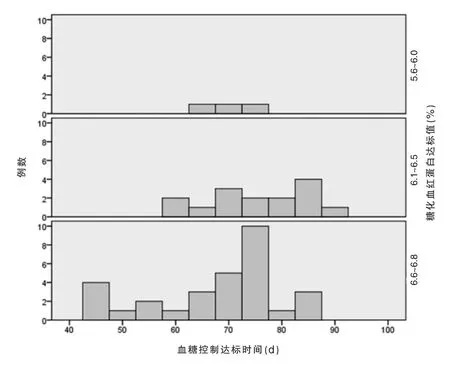

2.4 血糖控制未达标者复诊时间剖析

糖化血红蛋白控制未达标者共40例,通过其复诊时间及血糖控制状况分析(图3):①有10例患者在开始强化控制血糖之日算起的第60~120 天复诊,这些患者糖化血红蛋白虽未达标,但非常接近糖化血红蛋白<7%的目标值;②有10例患者在开始强化控制血糖之日算起的第45~60 天复诊,其糖化血红蛋白控制在7.5%~9.0%之间;③有20例患者在开始强化控制血糖之日算起的第45 天内复诊,其糖化血红蛋白控制非常差,而复测糖化血红蛋白最早出现在强化控制血糖之日算起的第15天。

图2 强化控制血糖90 d 内的血糖控制状况

图3 血糖控制未达标者的首次复诊时间

3 讨论

糖尿病起病隐匿且在世界范围内呈流行趋势,其诊断率及控制达标率远低于实际患病率[12],由于糖化血红蛋白能反映糖尿病患者一段时间内糖代谢状态和血糖控制程度[13],有利于整体上观察病情,且其检测可随时进行,提高了糖尿病患者检测的依从性,因此糖化血红蛋白检测受到医务人员和患者的普遍欢迎[14]。

糖尿病控制和并发症试验研究发现,糖化血红蛋白是视网膜病变发生发展的主要预测因素。随着糖化血红蛋白的升高,糖尿病肾病、糖尿病神经病变的发生风险也增加,当糖化血红蛋白控制在平均7%左右时,可使糖尿病并发症大为减少,其中视网膜病变减少76%,尿微量白蛋白(肾病)减少39%,神经病变减少60%[15]。Selvin 等[16]研究认为:对1型糖尿病患者而言,糖化血红蛋白每增高1%,发生冠心病的危险增加15%,发生外周动脉疾病的危险增加32%;对2型糖尿病,糖化血红蛋白每增加1%,冠心病危险增加18%,卒中危险增加17%,外周动脉疾病危险增加28%。为了评估糖化血红蛋白是否控制达标,复诊检测是必备手段。相关研究证实,在血糖控制稳定的患者中,测定前30 d 内的血糖水平对当前糖化血红蛋白结果的贡献率为50%,40%的糖化血红蛋白值与过去31~90 d平均血糖水平相关,10%的糖化血红蛋白值与过去91~120 d 平均血糖水平相关[17-18]。

目前普遍存在血糖控制目标及糖尿病教育的不良认知,即认为糖化血红蛋白是过去3个月的平均血糖水平,因此建议患者应用降糖方案后3个月复查糖化血红蛋白水平。但数学模型预测和体内研究[19]证实,在不考虑初始糖化血红蛋白水平的前提下,糖化血红蛋白达到新的稳态为30~50 d,那么这个稳态是否表示糖化血红蛋白控制达标了呢? 答案不详。不可否认的是,糖化血红蛋白的检测频率依赖于血糖控制情况及控糖方案的调整。糖尿病控制和并发症试验要求强化治疗组每月测1次,标准治疗组每4个月测1次糖化血红蛋白。不同的研究[20]认为对于血糖控制满意且稳定的糖尿病患者,每年至少检测2次糖化血红蛋白,调整降糖方案或血糖不稳定的患者,应该每3个月测定糖化血红蛋白。美国糖尿病协会推荐新发糖尿病患者必须测定糖化血红蛋白,达标患者至少每年测2次,更改治疗方案或血糖未达标的患者每年测4次。综合上述各项研究发现,各研究结果不尽一致。本研究通过回顾性分析临床检测的糖化血红蛋白结果,以探寻强化控制血糖患者糖化血红蛋白首次复测的可行性方案。

既往未应用任何降糖药物的新诊治糖尿病患者,自强化控制血糖之日算起的第45 天可能是血糖控制首次达标的时间切点,即只要内分泌科专业医师帮助患者制订了合理的控制血糖方案,那么45 d 即可将血糖控制达标。只要患者身体健康,没有严重的合并症或慢性并发症且患者有积极控制血糖的健康需求,高龄患者也可以尽快控制血糖。根据收集数据分析,虽然糖尿病患者在初诊初治后第45 天即可血糖控制达标,但是不可否认的是,时间越早其血糖控制仅仅是达标而已,对于预期寿命长、无并发症、未合并心脑血管疾病的初诊初治糖尿病患者,需要更严格的糖化血红蛋白控制目标,即糖化血红蛋白<6.5%甚至控制在正常范围,这个时间节点发生在初诊初治的第59天,只要内分泌科专业医师帮助患者制订了合理的控制血糖方案,60 d 可将血糖控制在完全正常范围内。

回顾性分析结果提示,即使内分泌科专业医师制订了合理的控制血糖方案,强化控制血糖不足45 d,血糖控制达标的可能性极小,患者自强化控制血糖之日算起的45 d 之内复查糖化血红蛋白并无临床意义。

综上所述,新诊治糖尿病患者在强化控制血糖之日算起的第45 天首次复查糖化血红蛋白可以评估血糖控制是否达标;需严格控制血糖的新诊治糖尿病患者在强化控制血糖之日算起的第60 天首次复查糖化血红蛋白可以评估血糖控制是否已达正常范围;患者自强化控制血糖之日算起的45 d 之内复查糖化血红蛋白并没有临床意义,只能增加患者个人及社会医保的经济负担而已。