城乡轮岗教师适应性调查研究

2021-01-10陈珂

陈珂

摘要城乡教师轮岗交流是国家制定的一项促进教育公平,缩小城乡教育差距的一项措施,轮岗教师的适应性关系着轮岗交流政策实施的效果。本文采用访谈法选取陕南某市城乡轮岗教师进行调研,基于文化适应性理论视角,从情感、认知、行为三个维度,人际关系、环境适应、内隐心境、观念认同、外显行为、教学实践,六大方面来分析县域内城乡轮岗教师适应总体状况,适应过程,针对问题从交流轮岗时间、教师轮岗交流动机及流入校开放氛围这三个层面提出加快城乡交流轮岗教师适应性措施。

关键词 城乡轮岗教师 适应性 文化适应性理论

中图分类号:G451文献标识码:ADOI:10.16400/j.cnki.kjdk.2021.26.061

Investigation on the Adaptability of Urban and Rural Rotating Teachers

CHEN Ke

(Education Research Center, School of Education, Ankang University, Ankang, Shaanxi 725000)

AbstractThe exchange of urban and rural teachers in rotation is a measure formulated by the state to promote educational equity and narrow the gap between urban and rural education. The adaptability of teachers in rotation is related to the effect of the implementation of the exchange policy. Based on the perspective of cultural adaptability theory, this paper analyzes the overall adaptation situation and adaptation process of urban and rural rotation teachers in the county from the three dimensions of emotion, cognition and behavior, interpersonal relationship, environmental adaptation, implicit mood, conceptual identity, explicit behavior and teaching practice, In view of the problems, this paper puts forwardsomemeasures to speed up the adaptability ofurban and rural exchange teachers from threeaspects: the time of exchange rotation, the motivation of teachers’ exchange rotation and the open atmosphere of the school.

Keywordsurban and rural rotating teachers; adaptability; cultural adaptability theory

0引言

隨着城镇化的进一步推进,国家一系列政策的实施,义务教育教师队伍的素质有提升,但城乡义务教育阶段师资水平差距依旧较大,制约义务教育阶段教育资源均衡发展的主要问题突出表现为:教育资源供给与人民日益增长的教育需要不平衡。要实现高品质均衡的义务教育亟待解决的问题便是配置均衡的师资力量。教师轮岗交流是推动和补充边远地山区乡村学校教师配备的重要策略,是义务教育均衡发展的必要举措,也是在新型城镇化背景下解决城市择校难的关键举措,还是教师人事制度深化的必然要求,教师由“学校人”变为“系统人”,这一制度的实施对教师来说相当于一场大的“流动和迁移”,作为流动交流的教师避免不了要面临新的环境、已有的专业理念和实践也要面临很大的挑战,那么这些轮岗的教师是否适应新的学校?他们如何应对新的挑战?融于流入学校对未来相关政策的制定有没有启发,这些问题是本文亟待探讨的问题。

本文基于文化适应性理论的视角来调研轮岗教师适应性问题。一个方面能深层次了解轮岗交流教师对政策制度变迁的态度;另一方面从侧面展示政策实施的效果,以期望对政策制定者以参考。

1研究设计

1.1基于文化适应性的理论基础

文化适应性基于20世纪60年代文化冲击(又称文化休克)理论由文化人类学家奥伯格( Kalvero Oberg)提出。该理论被描述为U型模式,即由亲密期、冲突期、恢复期和适应期四个阶段组成。它的基本观点为:陌生人进入陌生文化环境后要经历一定的冲突斗争期才能恢复内心的舒适感。[1]这一理论不仅提供了跨国者文化适应性研究的框架,有学者也提出此研究也可以用于少数民族要适应汉族文化时的问题研究。[2]文化适应者的行为、认知、心理三方面的变化是关注的焦点。[3]然而这三方面的变化与教师职业发展的变化有相似之处,已有研究者将轮岗交流教师身份等同于“旅居者”的概念,[4]同时将该理论应用于流动教师的文化适应性研究。[5]

1.2研究对象与方法

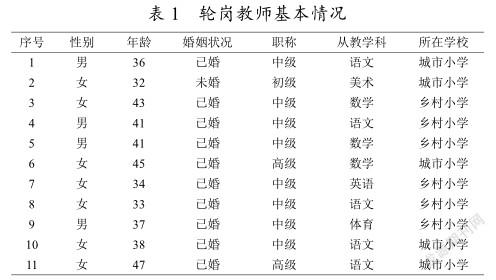

本研究对象选取陕南某市轮岗交流学校4所(2所城市小学,2所农村小学)中的轮岗交流教师,这里的轮岗教师包括已经完成交流轮岗的教师和正在进行轮岗交流的教师。教师大致情况如表1。

本研究主要采用访谈法,参照沃德(Ward)编制的社会文化适应量表和胡布纳(Huebner)编制的总体生活状况满意度量表考的基础上,形成了轮岗交流教师适应性考量指标:主要从情感、认知、行为三个维度六大方面来考察,主要包括:人际关系、环境适应、内隐心境、觀念认同、外显行为、教学实践。

2调查结果分析

2.1轮岗教师总体适应情况

2.1.1适应

这部分轮岗教师在经过一段时间后,能适应流入校的生活。情感层面来说情绪稳定,负面情绪较少,认知层面比较认同流入校的教学及管理理念,行为层面,这部分教师表现得更为积极、主动,如访谈中部分教师所说:“作为男老师,在流入校我尽量发挥性别优势,主动帮助同事修打印机,换水这些体力活,主动干,休息时间也积极向前辈请教,与其他教师交流多,渐渐地大家都认识熟悉我,我也把自己当成他们其中的一员”“与我搭班的老师很乐意帮助我,平时我们一起磨课、交流,我学到了很多,越来越享受我的轮岗生活。”还有教师访谈中提到“流入学校里领导对特岗教师很支持,他们本着进入学校就是一家人的态度,教学中的一些想法也能得到领导的支持,同事也乐于把一些好的资源共享,我感觉自己真的是这个学校的一员,这也帮助我在轮岗期间成功申报一项市级规划项目。”“我就是想体验不同学校文化对学生的影响,当然我也愿意将我的一些理念进行分享,我认为不论在哪个学校都应该踏踏实实做好自己的本职工作。”

2.1.2比较适应

调研中了解到这部分教师能基本建立人际关系网,但交际的范围也仅限于自己所在的年级组,学科组,内心抑制不住想家、想孩子、孤独,特别是假期更是迫不及待的要回家。外显行为,基本能完成教学任务,但并无多少创新,抱着得过且过的态度。对于城市轮岗到乡村的教师来说,他们已经基本适应周一到周五在乡村,周末在城市的生活,人际交流有扩大但不是太理想,因为两边跑,很多教师错过乡村学校的集体活动,作为骨干教师交流的教师6访谈中说到“作为语文学科的带头人,我想通过传、帮、带来打开农村教师的视野,但效果并不理想,年龄稍微大点的教师认为我现在这样挺好的,不需要改革。”还有教师认为自己的归属还在城市学校,乡村学校管理较松,所以在教学实践等外显行为上比较懒散,他们更多的像是一个旁观者、客人而不是把自己真正融入乡村学校。

2.1.3不适应

这部分教师中城市到乡村学校轮岗的人不适应主要是因为城乡差别较大,心理落差也很大,还有老师认为自己到乡下轮岗只是为了评上职称,不需要融入乡村学校,行为上更多的是以旁观者的身份看待轮岗。还有教师因为环境落差大拒绝适应,如访谈中教师2谈到:“山村小学条件确实要差很多,这个学校还需要走一段山路才能到,有的东西还需要在城里买好,不然用的时候都找不到地方买。如果不是为了评职称,我肯定不来。”教师7访谈中说到“我是乡村英语教师,在乡村教学中也不能全英教学,这跟城市学校差别较大,城市学校还有外教上课,专业技能也有滑坡,不太敢开口说英语,感觉自己是个局外人,城里老师也有点瞧不上我,内心还是焦虑、恐惧的。”

2.2轮岗教师适应过程

2.2.1 U型模式适应过程

由亲密期、冲突期、恢复期和适应期组成的U型模式以教师3为例能有效阐释:

作为乡村教师初到城市小学,我对一切事物都感觉很新奇,很兴奋,想要向优质教师请教,提高自己。但是几周后,我发现以前的教学理念、教学方法在城市学校已经不适用了,城里老师教育技术掌握熟练,我还是不太习惯适用电子白板,快速掌控课堂还有难度,时常会有压力、焦虑的感觉。后来,我主动向搭班老师请教,探讨课程改进的方法,了解城里学生的心理,学习课堂管理方法,在流入校校领导的关心下,我的课堂渐渐生动起来,我的焦虑情绪也得到了缓解。一年后,我已经能自己尝试做一些课堂改革和创新,上公开课也不在发愁了,与学生家长能很好的沟通,学生们也接受了我的教学风格,我感到我就是这个学校的一员,也很荣幸能成为其中一员。

除了教师3,教师1和教师11也比较有代表性,教师1谈到“初到村小我很惊讶,这个地方还真是落后,校舍陈旧,住宿也是个问题,三周之后,我已经习惯早睡早起,周一至周五在学校的这种生活,既然来到这个地方,担任孩子们的老师,我就要做一个合格的好老师,也乐于将城里的教学理念分享给这里的学校。”教师11,我是作为骨干教师来交流的,那我就应该发挥骨干教师的力量,帮助村小教师的成长,当然,起初阻力很大,但在流入校领导的支持下,成功带领三年级语文学科组获批市级项目一项,这对流入校来说是个很大突破。

2.2.2直线模式适应过程

这类轮岗教师在进入流入校之后并无太多变化,如教师4,轮岗之前,对于这个乡村学校我还是有所了解的,也是我的母校,所以轮岗之后,心情没有什么起伏,做好自己的常规工作,跟在城里学校一样,力所能及多干些,当然环境差距也是现实,没法改变只能适应,所以我觉得适应的还可以。

2.2.3未完成适应过程

调研中了解到部分教师未完成适应过程,他们处在适应过程的不同阶段。如教师6,轮岗到这所乡村小学,虽然环境跟我预设差不多,但是整个教学氛围和工作状态我没法适应,在流出学校我作为学科带头人,带领我们团队获得好多奖项的,可到了这里我想发挥传、帮、带的作用,带领大家搞教研、搞改革就是团结不起来,流入校年龄较大的教师总觉得没必要,改革就意味着多干活,要承担风险,他们并不愿意,我竭尽全力将流出校的高品质教育带进流入校,期望它能茁壮成长,而我的新同事并未有触动,我处于说了没人听,听了没人做的尴尬境地。所以我只能作为一个旁观者。教师8,我交流轮岗已经半年了,但总感觉自己的归属感不强,同事间交流也比较少,以前在流出校我还是优秀骨干教师,在轮岗的这所学校,同行和学生并不这样认可我,我感到很失望,也很伤心。

3结论与建议

3.1轮岗交流时间

本次调研对象既有已经轮岗结束的教师也有正在轮岗中的教师,教师的适应性跟轮岗的时间有较大的关系。初期兴奋且期待处于这个阶段的教师大概在进入流入校几天到几个周,接着是危机排斥期,这一阶段大约在进校几个周到几个月,探索与调试期大约在几个月到2年左右,同化融入期大约需要2年以上。那么,问题就在于轮岗规定的时间多半在2年-3年,很多轮岗教师刚刚适应流入校又得回到流出校,这对教师专业发展极为不利。当然理论上的时间节点并不是绝对的,这里所指的时间节点通常情况,大部分教师的特征。

3.2参与交流轮岗的动机

不同的动机影响着轮岗教师融入流入校的时间及品质。本着功利的目的,就是为了符合评职称的条件,那么这样的教师就很难真正融入流入校。更不必说,被迫轮岗的教师,因为条件符合不得不轮岗,那么更不能发挥他的主观能动性。只有端正轮岗交流的心态,树立为缩小城乡教育差距,助力教育公平的责任感和使命感,同时也要认识到轮岗交流是自我提升的机遇,这样才能加快融入流入校,真正发挥自己的力量,让轮岗交流政策落到实处。

3.3流入校营造开放的氛围

轮岗教师的融入适应速度受到流入校态度的影响,如果流入校的氛围相对封闭、孤立那么轮岗教师适应时间会比较长,适应的过程也会比较曲折,相反如果流入校是开放包容的氛围,就能积极接纳这些轮岗教师,协助轮岗教师进行积极的心理调适引导他们快速适应新的环境,融入新的文化。除此之外,作为流入校,应为交流教师提供发挥其专长的平台,保障其专业学习提高的权利,尊重他们的个性,激发这些流动教师发挥主观能动性,获得积极的体验。与此同时,搭建新同事与流动教师的沟通交流的桥梁,引导他们进行专业对话、学习与交流,破除教师间的隔阂也是流入校必不可少的责任。由此,才能为城乡教育均衡发展积蓄力量,从而推动学校教育变革。

基金项目:2020年陕西省社会科学基金项目“陕南秦巴山区义务教育优质均衡发展推进机制研究”项目编号:2020P030,阶段成果;陕西省教育厅2020年一般专项项目“秦巴山区乡村小学教师轮岗制度实施的调查研究”项目编号:20JK0006;2020年度陕西省教育科学“十三五”规划项目:“县管校聘”跨校交流教師归属感调查研究,项目编号:SGH20Q264

参考文献

[1]王丽娟.跨文化适应研究现状综述[J].山东社会科学,2011(4).

[2]胡娅梅.高校少数民族学生的文化适应性研究[J].天府新论,2017(6).

[3]陈慧,车宏生,朱敏.跨文化适应影响因素研究述评[J].心理科学进展,2003(6).

[4]王夫艳,叶菊艳,孙丽娜.学校里的“陌生人”:交流轮岗教师身份建构的类型学分析[J].教育学报,2017(5).

[5]卢俊勇,陶青.从教师的文化适应性看教师流动制[J].教育理论与实践,2011(23).