性别平等从童年开始

——北京+25“女童”评估报告

2020-08-19卜卫

卜 卫

(中国社会科学院,北京 100732)

一、分析框架

此研究的分析框架是女童权利,即作为儿童的权利和作为女性的权利。作为儿童的权利,女童与所有性别的儿童一样,受到联合国《儿童权利公约》(以下简称“《公约》”)、我国有关未成年人法律和政策的保护,拥有生存权、发展权、受保护权和参与权等项权利。联合国《儿童权利公约》已明确了“缔约国应尊重本公约所载列的权利,并确保其管辖范围内的每一儿童均享受此种权利,不因儿童或其父母或法定监护人的种族、肤色、性别、语言、宗教、政治或其他见解、民族、族裔或社会出身、财产、伤残、家世或地位而有任何差别”(第2条第1款)。作为女性的权利,即指女童虽是女性的未成年时期,但本质上是女性,因此女童应该享有《消除对妇女一切形式歧视公约》以及我国与妇女权利有关的所有法律和政策中所阐述的权利。

(一)联合国《儿童权利公约》的国别方案《中国儿童发展纲要》

中国政府于1990年签署了联合国《儿童权利公约》,1992年批准了该《公约》,自此《公约》在中国正式生效。1992年,国务院颁布了中国第一个儿童发展纲要,即《九十年代中国儿童发展规划纲要》,这既是中国政府实施《儿童权利公约》的国别方案,也为日后发展10年儿童发展纲要奠定了基础。2000年和2010年,根据中国儿童发展状况,国务院相继颁发《中国儿童发展纲要(2001—2010年)》和《中国儿童发展纲要(2011—2020年)》,这成为指导中国儿童发展、全面实现儿童权利的纲领性文件和操作指南。

2001年颁布的《中国儿童发展纲要(2001—2010年)》,从儿童健康、教育、法律保护和环境四个领域提出了儿童发展的主要目标和策略措施。10年后,国务院颁布了2011年至2020年的《中国儿童发展纲要(2011—2020年)》(以下简称“《纲要》”),提出了促进儿童发展的五大原则,即依法保护原则、儿童优先原则、儿童最大利益原则、儿童平等发展原则和儿童参与原则。在儿童权利框架下,基于中国现实的发展状况,《纲要》从儿童与健康、儿童与教育、儿童与福利、儿童与社会环境、儿童与法律保护五个方面提出了儿童发展的主要目标、策略措施和机制保障等。

(二)《北京行动纲领》“L女童”

1995年,联合国第四次世界妇女大会通过了《北京宣言》和《北京行动纲领》。“L女童”成为《北京行动纲领》中的12个关键领域之一。在《儿童权利公约》的基础上,“L女童”重申了女童作为儿童和作为女性的权利。“L女童”首先督促尚未签署或批准《儿童权利公约》的国家采取紧急措施签署和批准公约,已经签署和批准公约的国家应采取一切必要的立法、行政和其他措施,确保充分执行《儿童权利公约》。此外,多项“应采取的行动”重申了《儿童权利公约》的条款,如274(b):“按照《儿童权利公约》(注11)第7条,采取措施确保儿童出生后应立即登记,并自出生起,有权获得姓名和国籍,且有权尽可能知道谁为父母及受到父母照料”等。应该说,在女童拥有儿童权利方面,“L女童”与《中国儿童发展纲要》的原则、目标及策略措施几乎是一致的。但在女童拥有女性权利方面,“L女童”提出的9项战略目标更具社会性别敏感。作为北京+25评估报告,这无疑将成为本报告的主要分析框架。

(三)综合分析框架

应该说明,《公约》及《纲要》是理解女童发展的基础,《北京行动纲领》“L女童”提示我们要从社会性别角度来分析女童/女童权利议题。在这里,《纲要》代表儿童权利,“L女童”则代表妇女权利。本报告将综合使用两个框架来进行回顾与分析。

根据《公约》和《中华人民共和国未成年人保护法》,儿童指未满18周岁的公民。2015年,中国0~17岁儿童人口2.71亿。其中男童1.47亿,女童1.24亿,儿童人口占中国总人口的20%(1)人口统计数据来自《中国儿童发展指标图集(2018)》,国务院妇女儿童工作委员会办公室、国家统计局社会科技和文化产业统计司、联合国儿童基金会,2019年,第12页。。

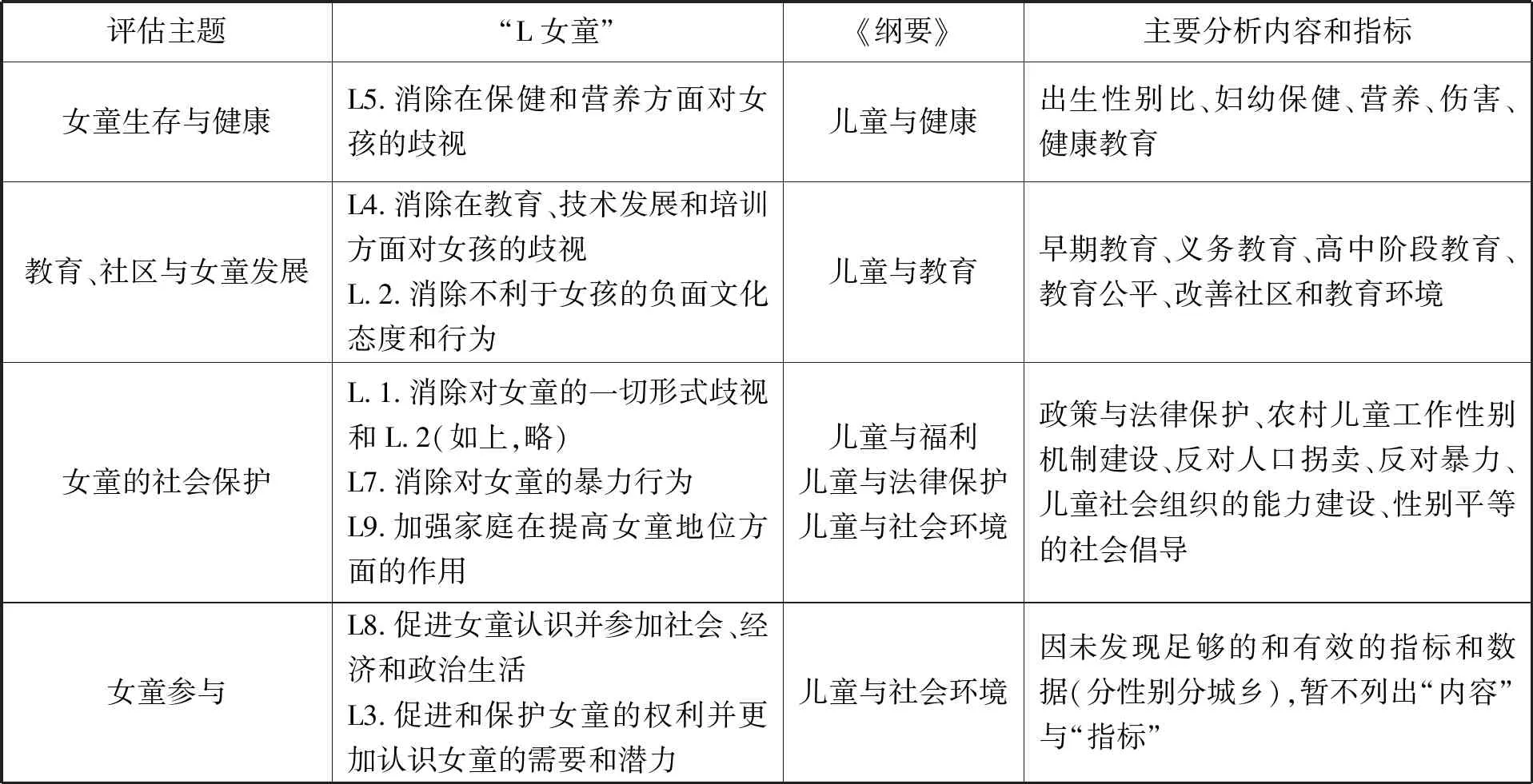

根据《纲要》和《北京行动纲领》“L女童”,并根据我国实施儿童权利的实际情况(2010—2020年),我们拟定了如下主要内容及指标以进行评估,如表1所示:

表1 本报告综合分析框架

二、女童生存与健康

(一)出生性别比

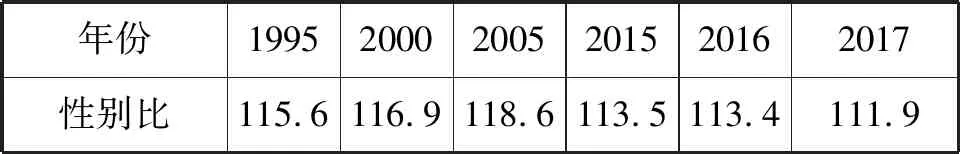

出生人口性别比的正常区间应为103~107(以女婴为100)。自20世纪80年代以来,中国出生人口性别比开始偏高并持续上升,从1982年的108.5上升到2005年的118.6,最高值为2004年的121.2(2)“出生人口性别比呈下降趋势,由2004年的121.2下降至2017年的111.9,但依然偏高。”见《中国社会中的女人与男人——事实和数据(2019)》,国家统计局社会科技与文化产业统计司,2020年,第10页。。自2010年开始下降,2015年降至113.5,2017年进一步降至111.9,但中国仍是世界上出生人口性别比失衡较严重的国家之一。出生人口性别比偏高反映出女孩生命权的受损和长期的性别歧视,对女性发展造成不利影响。自1995年联合国第四次世界妇女大会以来,每100名活产女婴对应的活产男婴数如表2所示:

表2 1995—2017年出生性别比(女婴为100)(3)“出生人口性别比”,《中国儿童发展指标图集(2018)》,国务院妇女儿童工作委员会办公室、国家统计局社会科技和文化产业统计司、联合国儿童基金会,2019年,第17页。

根据性别比分省数据图(2015年),出生人口性别比失调在地区间并不均衡,上海、新疆、西藏、青海、吉林、贵州、海南等省区市出生人口性别比控制在了正常范围107以内。广西、湖南、广东等省出生性别比严重失衡,在119.0~122.9之间。家庭的男孩偏好及相应的性别选择生育行为、生育政策的影响、女性社会家庭地位的不平等、社会保障体系不健全等直接或间接原因推高了出生人口性别比(4)参见《中国儿童发展指标图集(2018)》,国务院妇女儿童工作委员会办公室、国家统计局社会科技和文化产业统计司、联合国儿童基金会,2019年,第18页。。根据性别比分城乡统计,自1995年到2015年,乡村性别比均高于城市性别比,2015年城市为112.5,乡村为114.8(5)参见《中国儿童发展指标图集(2018)》,国务院妇女儿童工作委员会办公室、国家统计局社会科技和文化产业统计司、联合国儿童基金会,2019年,第18页。。

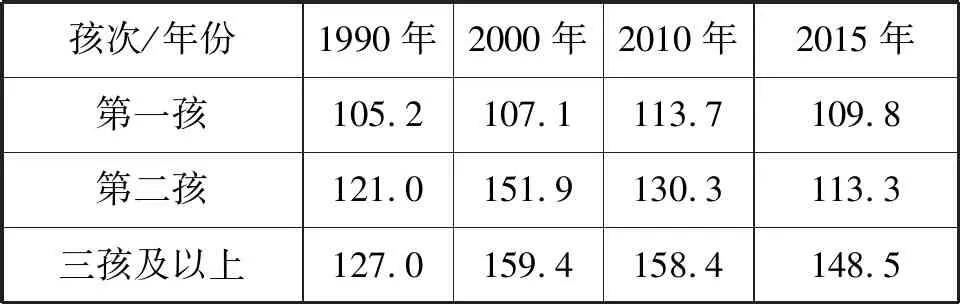

分孩次出生人口性别比表明,孩次越高,出生性别比越高,如表3所示。分城乡统计表明:城镇性别比高于农村地区,如2015年城镇三孩及以上出生性别比为157.2,农村则为143.9(6)参见《中国社会中的女人和男人——事实和数据(2019)》,国家统计局社会科技与文化产业统计司,2020年,第11页。。

表3 分孩次出生人口性别比(女=100)⑤

由于出生性别比是一个历史累积的问题,全国0~17岁的儿童性别比是不平衡的,且显示出逐年上升趋势,1995年是110.9,2000年是112.3,2005年是116.2,2010年是116.2,2015年则为118.2(女=100)(7)参见《中国妇女儿童状况统计资料》,国家统计局社会科技与文化产业统计司,中国统计出版社,2019年,第5页。。表4显示,直至2018年,儿童各年龄段的性别比也是不平衡的。经本文作者计算,每个年龄段的性别比在114~118之间。

表4 2018年儿童性别构成(百分比)(8)参见《中国社会中的女人和男人——事实和数据(2019)》,国家统计局社会科技与文化产业统计司,2020年,第10页。

总之,虽然中国在遏制高出生性别比方面取得了很大进展,至2017年儿童出生人口性别比已经降至111.9,但仍高于国际标准107。在部分省份、某些乡村地区,以及某些多孩次的城镇地区,出生性别比问题更为严重。0~17岁儿童在各年龄段均显示出了高出生性别比的问题,说明“重男轻女”观念正在影响到成长中的儿童青少年。

(二)妇幼保健

1990—2015年间,中国已经实现将5岁以下儿童死亡率降低三分之二、将孕产妇死亡率降低四分之三的千年发展目标。2016年1月1日联合国《2030年可持续发展议程》正式启动了,而中国早在1993年、2004年和2006年就已经分别提前实现了可持续发展议程中以下健康领域的目标:到2030年孕产妇死亡率降至70/10万、五岁以下儿童死亡率降至25‰、新生儿死亡率降至12‰。2017年,中国孕产妇死亡率、五岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率和新生儿死亡率进一步下降至19.6/10万、9.1‰、6.8‰和4.5‰。政府为此设定了要求更高的国家目标,提出到2030年,孕产妇死亡率降至12/10万,五岁以下儿童死亡率降至6‰,婴儿死亡率降至5‰(9)“妇幼保健”,《中国儿童发展指标图集(2018)》,国务院妇女儿童工作委员会办公室、国家统计局社会科技和文化产业统计司、联合国儿童基金会,2019年,第44页。。

2000年政府开始实施“降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风”项目,2009年开始推行农村孕产妇住院分娩专项补助,农村孕产妇更有可能选择到医疗机构进行安全分娩,为逐步消除孕产妇死亡率的城乡差异起到了积极推动作用。自1990年至2017年,住院分娩率从50.6%上升到99.9%,其城乡差异已逐渐消除。2017年,城市住院分娩率为99.9%,农村为98.8%(10)“妇幼保健”,《中国儿童发展指标图集(2018)》,国务院妇女儿童工作委员会办公室、国家统计局社会科技和文化产业统计司、联合国儿童基金会,2019,第53页。。最新数据显示,2018年孕产妇死亡率由1990年的88.8/10万降至18.3/10万,下降了79.4%(11)参见《中国社会中的女人和男人——事实和数据(2019)》,国家统计局社会科技与文化产业统计司,2020年,第102页。。

自2000年起,全国开始采用孕产妇系统管理率促进孕产妇保健。孕产妇系统管理率指年内孕产妇系统管理人数与活产数之比。2000年的孕产妇系统管理率为77.2%。2018年则提高至89.9%(12)参见《中国社会中的女人和男人——事实和数据(2019)》,国家统计局社会科技与文化产业统计司,2020年,第109页。。目前,中国部分省市出台了旨在将流动人口孕产妇保健纳入到系统管理的地方性政策(13)“妇幼保健”,《中国儿童发展指标图集(2018)》,国务院妇女儿童工作委员会办公室、国家统计局社会科技和文化产业统计司、联合国儿童基金会,2019年,第44页。。

但是,2017年数据显示,中国孕产妇死亡率存在巨大的地区差异。从沿海省份的不到10/10万,到中部省份的超过15/10万,在西部地区如青海、新疆和西藏则超过25/10万(14)“妇幼保健”,《中国儿童发展指标图集(2018)》,国务院妇女儿童工作委员会办公室、国家统计局社会科技和文化产业统计司、联合国儿童基金会,2019年,第51页。。另外,在实施全面两孩政策影响下,近年来高龄及瘢痕子宫产妇增加,全国高危产妇占孕产妇总人数的比重从2012—2014年的20%左右上升至2016年的25%(15)“妇幼保健”,《中国儿童发展指标图集(2018)》,国务院妇女儿童工作委员会办公室、国家统计局社会科技和文化产业统计司、联合国儿童基金会,2019年,第44页。,因此需要相应地对高危妊娠给予特别关注,加强高危孕产妇管理。

自上个世纪90年代中期起,中国的婴儿死亡率大幅下降。20多年前,婴儿死亡率中女婴数远远高于男婴数。从2009年起,女婴的死亡率开始低于男婴。《中国妇幼健康事业发展报告(2019)》显示,1991年到2018年,中国的新生儿死亡率、婴儿死亡率和五岁以下儿童死亡率分别从33.1‰、50.2‰和61.0‰,下降至3.9‰、6.1‰和8.4‰,分别下降了88.2%、87.8%和86.2%(16)参见《中国社会中的女人和男人——事实和数据(2019)》,国家统计局社会科技与文化产业统计司,2020年,第202页。。

分城乡看,尽管农村婴儿死亡率下降速度远快于城市,但婴儿死亡率的城乡差距依然较大。2018年,五岁以下儿童死亡率农村和城市分别为10.2‰和4.4‰,农村是城市的2.3倍;东、中、西部地区五岁以下儿童死亡率分别为4.2‰、7.2‰和12.7‰,西部是东部的3倍以上(17)参见《中国社会中的女人和男人——事实和数据(2019)》,国家统计局社会科技与文化产业统计司,2020年,第107页。。分性别看,2017年分城乡的婴儿死亡率,女性分别是3.7‰和7.3‰,男性分别是4.5‰和8.5‰(18)参见《中国社会中的女人和男人——事实和数据(2019)》,国家统计局社会科技与文化产业统计司,2020年,第106页。。同年,五岁以下儿童死亡率也存在性别差异,男童的死亡风险显然高于女童,城乡均是如此。在城市,男孩为5.3‰,女孩为4.3‰;在农村,男孩为11.6‰,女孩为10.2‰(19)“妇幼保健”,《中国儿童发展指标图集(2018)》,国务院妇女儿童工作委员会办公室、国家统计局社会科技和文化产业统计司、联合国儿童基金会,2019年,第47页。。

(三)营养

2013年,中国6个月内婴儿纯母乳喂养率仅为20.8%,远远低于全球中等收入和低收入国家平均水平(37%)。2013年中国居民营养与健康状况监测数据显示,中国6~23月龄婴幼儿达到最低膳食多样性、最低进食频次以及最低可接受膳食标准的比重分别为52.5%、69.8%和27.4%,并表现出明显的城乡差异。研究表明,食物的可及性、家庭收入和母亲的受教育程度等因素与辅食喂养行为相关(20)“营养”,《中国儿童发展指标图集(2018)》,国务院妇女儿童工作委员会办公室、国家统计局社会科技和文化产业统计司、联合国儿童基金会,2019年,第75页。。

目前,生长迟缓(按年龄的身高不足)是衡量儿童营养不良程度的首要指标。中国5岁以下儿童生长迟缓患病率从1990年的33.1%下降至2013年的8.1%,尽管整体降幅较大,但贫困农村地区的生长迟缓患病率仍高达18.7%,是全国平均水平的2.3倍(21)“营养”,《中国儿童发展指标图集(2018)》,国务院妇女儿童工作委员会办公室、国家统计局社会科技和文化产业统计司、联合国儿童基金会,2019年,第74页。。2013年,全国5岁以下低体重(按年龄的体重不足)患病率为2.4%,城市地区为1.5%,农村地区为3.1%。贫困农村地区低体重患病率为5.2%(22)“营养”,《中国儿童发展指标图集(2018)》,国务院妇女儿童工作委员会办公室、国家统计局社会科技和文化产业统计司、联合国儿童基金会,2019年,第76页。。

儿童低体重率和儿童生长迟缓尚未发现分性别指标。中国城乡儿童超重和肥胖率则有分性别指标。统计表明,2002—2012年,6岁以下儿童超重率从6.5%增加至8.4%,肥胖率从2.7%增加至3.1%。学龄期男童超重和肥胖率的增幅比女童大,2002—2012年间,中国7~17岁男童超重率从5.1%增加至10.9%,肥胖率从2.5%增加至7.5%;同一时期,7~17岁女童超重率从3.9%增加至8.0%,肥胖率从1.7%增加至4.6%(23)“营养”,《中国儿童发展指标图集(2018)》,国务院妇女儿童工作委员会办公室、国家统计局社会科技和文化产业统计司、联合国儿童基金会,2019年,第74页。。

(四)伤害

据估计,中国每年有超过1000万0~17岁儿童遭受伤害,其中约有超过6万名死于伤害,随着中国在减少传染病、改善妇幼保健方面取得进展,儿童伤害已成为1~17岁儿童死亡的首要原因(24)“儿童伤害”,《中国儿童发展指标图集(2018)》,国务院妇女儿童工作委员会办公室、国家统计局社会科技和文化产业统计司、联合国儿童基金会,2019年,第82页。。统计数据表明,2014年,0~17岁儿童伤害死亡率为22.9/10万,男童(28.9/10万)高于女童(16.1/10万),农村(20.9/10万)高于城市(13.1/10万)。农村分性别统计男童为34.5/10万,女童为19.8/10万(25)“儿童伤害”,《中国儿童发展指标图集(2018)》,国务院妇女儿童工作委员会办公室、国家统计局社会科技和文化产业统计司、联合国儿童基金会,2019年,第83页。。

儿童伤害致死和致残的流行现状存在性别、城乡、地区及人群的差异,表现为男童高于女童、农村高于城市、西部地区高于中部和东部地区。2013年,中国0~14岁儿童伤害死亡率和疾病负担排在前五位的省区都分布在西部地区,分别是新疆、西藏、甘肃、青海和宁夏,且留守儿童和流动儿童发生伤害的风险更高(26)“儿童伤害”,《中国儿童发展指标图集(2018)》,国务院妇女儿童工作委员会办公室、国家统计局社会科技和文化产业统计司、联合国儿童基金会,2019年,第82页。。

(五)健康教育

《中国儿童发展纲要》“儿童与健康”的目标之一是“提高适龄儿童性与生殖健康知识普及率”。其主要策略措施之一是“将性与生殖健康教育纳入义务教育课程体系”。

教育部2008年印发的《中小学生健康教育指导纲要》和2003年印发的《中学生预防艾滋病专题教育纲要》都将性教育纳入健康教育框架,要求中小学每学期安排6~7个课时的健康教育课。考虑到性教育内容涉及多个学科,将性教育内容与要求纳入科学、生物、道德与法治、体育与健康等中小学生必修课程(27)参见刘文利、李雨朦:《关于性教育的提案,教育部是这样答复的》,《教育家》,2019年第13期。。在此之前,中学已开设“生理卫生”课程。但是,课程内容是否包括青春期健康教育、社会性别教育等内容,以及如何定义为纳入义务教育课程和课程的效果有待进一步评估。

行业协会如中国性学会、中国计划生育协会、中国性病艾滋病预防控制中心等通过出版指导纲要、全国或部门研讨会以及大量实践项目推动各地的青少年青春期健康教育。中国儿童青少年基金会的“春蕾计划”已实施30周年,一直通过信息传播和输送课件等方式支持10~14岁青春期女童教育。

2013年以来,由全国各地百名女记者联合部分媒体单位发起“女童保护”公益项目,旨在保护儿童远离性侵害。截至2020年3月底,“女童保护”已在全国31个省区市相继开课,培训志愿者数万人,联合当地妇联、教育局、团委等机构,培训当地教师授课,覆盖儿童超过372万人,覆盖家长超过59万人。线上培训和讲座亦有数千万网友参加(28)参见“女童保护”公众号,2020年6月1日下载。。比“女童保护”公益项目更早的是北京市朝阳区康众卫生教育服务中心、北京青爱教育基金会(青爱工程),为组织青少年抗击艾滋病一直倡导和实施的青春期健康教育。

2018年,联合国教科文组织出版了中文版《国际性教育技术指导纲要——采用循证方式》,将“全面性教育”的理念和技术操作指南介绍到中国。同时,联合国人口基金会也介绍了中文版《联合国人口基金全面性教育操作指南:以权利和性别为重点》。以往的性教育或青春期教育重点在预防性侵、预防艾滋病、性病或预防少女怀孕。联合国机构的出版物则“以权利和性别为重点”,影响了多数研究机构、民间社会的性教育研究与实践。

北京师范大学儿童性教育课题组编著并出版了《珍爱生命——小学生性健康教育读本》(全12册)、《珍爱生命——幼儿性健康教育绘本》(全9册)等。玛丽斯特普(中国)和广东省绿芽乡村妇女发展基金会合作建立了“你我伙伴性教育支持平台”,提供免费课程包与相应的专业支持。除此之外,上海有人公益基金会针对残障青少年,同城青少年资源中心针对性少数群体,中国滋根乡村教育与发展促进会针对农村贫困地区女童,宝洁有限公司(中国)针对希望小学女童开展了青春期健康教育。

同时不可否认,社会上一直存在着学校或家长抵制性教育或青春期健康教育的现象。

三、教育、社区与女童发展

在评估教育与女童发展时,除了教育机会指标,我们还关注教育内容(是否有性别平等或人权教育、是否有性别敏感的教学等)、教育公平、支持女童环境等指标。

(一)早期教育

早期教育似乎只有机会平等指标。2018年数据说明,学前教育毛入园率快速上升,由2010年的56.6%提高到2018年的81.7%,已提前实现《中国儿童发展纲要(2011—2020年)》中2020年达到70%的目标,正在向《国家教育事业发展“十三五”规划》中提出的2020年学前教育毛入园率达到85%的新目标迈进。女童接受学前教育的比重提高。2018年女童所占比重为46.7%,比2010年提高1.4个百分点(29)参见《中国社会中的女人和男人——事实和数据(2019)》,国家统计局社会科技与文化产业统计司,2020年,第77页。。

2014年,学前教育在园人数总共4050.7万人。其性别构成:男孩53.7%,女孩46.3%[1]。至2018年,在园总数4656.4万,女孩占46.7%,男孩占53.3%(30)参见《中国社会中的女人和男人——事实和数据(2019)》,国家统计局社会科技与文化产业统计司,2020年,第86页。。

(二)义务教育

就教育机会而言,“我国义务教育阶段教育自2006年起已基本消除了性别差异”;“中国于2011年实现了千年发展目标(MDG)中关于普及初等教育的目标,并提前实现了到2015年在各级教育中消除性别差异的目标”(31)参见《中国儿童发展指标图集(2018)》,国务院妇女儿童工作委员会、国家统计局社会科技和文化产业统计司、联合国儿童基金会出版,第104页。。

2018年,女童和男童的净入学率均无限接近100%,目前中国在小学教育阶段已基本实现性别平等(32)参见《中国社会中的女人和男人——事实和数据(2019)》,国家统计局社会科技与文化产业统计司,2020年,第91页。。2018年义务教育阶段的学生性别构成为:普通小学总人数为10339.2万人,其中女生占46.5%,男生占53.5%;普通初中总人数为4668万人,其性别占比与普通小学相同,亦为46.5%和53.5%(33)参见《中国社会中的女人和男人——事实和数据(2019)》,国家统计局社会科技与文化产业统计司,2020年,第86页。。性别构成不能排除男生总人数多于女生总人数的因素。

统计还表明,2010年,小学男女生的五年巩固率均为99%。初中女生的三年巩固率为94.63%,高出男生1.54个百分点(34)参见联合国消除对妇女歧视委员会(2012年):《审议缔约国根据〈消除对妇女一切形式歧视公约〉第十八条提交的报告——缔约国第七次和第八次合并定期报告(中国)》,联合国网站,http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCHN%2f7-8&Lang=zh,2017年9月27日下载。。2015年,未按规定接受或完成义务教育的儿童比重比2000年显著下降,且女童的改善状况好于男童。但该指标仍存在城乡差异,尤其是后义务教育阶段,差异更为明显。2015年,农村15~17岁儿童中未按规定接受或完成义务教育的比重为4.1%,高于城镇3个百分点(35)参见《中国社会中的女人和男人——事实和数据(2019)》,国家统计局社会科技与文化产业统计司,2020年,第94页。。

(三)高中阶段教育

2018年,全国高中阶段教育在校学生中女生占到47.4%,比2010年提高0.3个百分点;其中普通高中在校学生中的女生比重已超过半数,为50.8%。2018年,高中阶段教育毛入学率由2010年的82.5%提高到了88.8%,提高了6.3个百分点(36)参见《中国社会中的女人和男人——事实和数据(2019)》,国家统计局社会科技与文化产业统计司,2020年,第76-77页。。需要说明的是,除了高等教育外,其他各教育阶段在校学生人数中女性所占比重少于男性,主要是人口性别结构的原因所致。

2018年高中阶段职业教育在校生人数及性别构成情况如下,普通中专:699.4万人,其中女生47.9%,男生57.7%。职业高中401.1万人,其中女生42.3%,男生57.7%;技工学校341.6万人,其中女生30.8%,男生69.2%。高中阶段教育的性别差距逐年缩小的同时,不同类别学校中在校学生的性别构成却有着显著的差别。普通高中女生多于男生,而职业教育男生明显多于女生,差别最大的是技工学校,女生仅占3成(37)参见《中国社会中的女人和男人——事实和数据(2019)》,国家统计局社会科技与文化产业统计司,2020年,第89页。。

(四)教育公平

联合国教科文组织采用性别平等指数来考察性别方面是否公平。其具体指标为全国6~17岁儿童在校率。即:性别平等指数是相应年龄女孩在校率和男孩在校率的比值,可以比较不同年龄教育状况的性别差异。性别平等指数等于1说明相应指标没有性别差异,小于1说明男孩在校率高于女孩,大于1说明女孩在校率高于男孩。2010年和2015年的数据显示大于1(38)参见《中国儿童发展指标图集(2018)》,国务院妇女儿童工作委员会、国家统计局社会科技和文化产业统计司、联合国儿童基金会出版,第109页。。2000年初中学龄男童的在校率与女童相比有明显优势,男女生在校率分别为87.1%和85.1%,但自2010年以来初中学龄男童与女童的在校率基本持平。男女生在校率分别为91.6%和92.1%,2015年则分别为92.6%和93.4%,女生在校率高于男生。2000年高中学龄男童在校率的优势比初中学龄阶段更为明显,因此2010年和2015年性别差异的逆转在这一阶段也最为明显,2010年以来高中学龄女童的在校率高于男童。总的来看,在校率明显提高,主要差异存在城乡、一般农村地区和贫困农村地区以及汉族和少数民族之间。流动儿童在校率2015年只有90.7%(39)参见《中国社会中的女人和男人——事实和数据(2019)》,国家统计局社会科技与文化产业统计司,2020年,第93页。。

男女平均受教育年限的性别差距也不断缩小。2010年,我国6岁以上人口的平均受教育年限为8.8年,其中女性和男性分别为8.4年及9.2年,与2000年相比,男女差距由1.3年缩小为0.8年(40)参见国家统计局社会科技和文化产业统计司(2012年):《中国社会中的女人和男人——事实和数据(2012)》,中华人民共和国国家统计局网站,2017年9月28日下载,http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztsj/200509/P020140404618933382220.pdf。。2017年统计表明,6岁及以上女性人口平均受教育年限从2010年的8.4年提高到2015年的9.0年,与男性的差距进一步缩小(41)参见《中国社会中的女人与男人——事实和数据(2019)》,国家统计局社会科技与文化产业统计司,2020年,第77页。。

教育公平涉及受到流动影响的儿童、农村贫困儿童、少数民族儿童以及残障儿童等困境儿童的状况。

2018年进城务工人员随迁子女义务教育阶段在校情况及性别构成[2]37:普通小学,总数1048.4万,男孩占55.6%,女孩占44.4%。普通初中,总数375.6万,男孩占55.9%,女孩占44.1%。2018年农村留守儿童义务教育阶段在校情况及性别构成[2]37:普通小学,总数998.7万,男孩占53.3%,女孩占46.7%。普通初中,总数475.7万,男孩占53.2%,女孩占46.8%。

根据2015年的统计[2]39,全国6~17岁未按照规定接受或完成义务教育的比重分别为:城镇3.0,农村4.1,贫困地区农村5.4;分民族,汉族3.1,少数民族7.4;流动儿童3.3,农村留守儿童4.1。分性别:2000年,男性6.3,女性8.1,至2015年,男性3.7,女性3.5。我们又可以发现一个性别反转的案例,从2000年男少女多变为男多女少,性别差距大幅缩小。但是,我们仍未能发现在城乡、民族差距基础上的分性别统计数据。

根据2018年统计,义务教育阶段在校残疾学生数从2010年的41.6万人增长到2018年的65.5万人[2]40。另一统计资料说明,特殊教育中,女生24.2万人,男生42.4万人,其性别构成为女生36.4%,男生63.6%(42)参见《中国社会中的女人和男人——事实和数据(2019)》,国家统计局社会科技与文化产业统计司,2020年,第90页。。助学项目(指残疾人事业专项彩票公益金助学项目)资助的残疾儿童人数及性别构成(3~5岁)为:2018年,总数17216人,其中,男孩占63.5%,女孩占36.5%[2]40。

(五)改善教育和社区环境

《北京行动纲领》“女童”L4的目标是“消除在教育、技术发展和培训方面对女孩的歧视”,其主要策略是“为教师和教育工作者编制培训方案和材料,提高他们对自身在教育进程中作用的认识,以便向他们提供有效战略,进行对性别问题敏感的教学”等。虽然《中国儿童发展纲要(2011—2020年)》没有提到这一点,但在《中国妇女发展纲要(2011—2020年)》的妇女与教育领域确定了实现“教育工作全面贯彻性别平等原则”“性别平等原则和理念在各级各类教育课程标准及教学过程中得到充分体现”等目标的重要举措。自2014年,由国务院妇女儿童工作委员会办公室统筹谋划,通过发展项目试点,采用“教育工作者社会性别意识培训班”(2015年)、组织编写《中小学性别平等教育工作手册(试行)》(2016年)、召开“中小学性别平等教育进课堂项目启动暨培训会”和“中小学性别平等教育进课堂交流研讨会”(2017年),以及“中小学性别平等教育进课堂项目试点总结推进会”(2018年)等方式,在中小学探索性别平等教育。目前,全国已有天津、山西、内蒙古、黑龙江、上海、江苏、江西、山东、广东、四川、陕西、湖南等13个省区市开展了中小学性别平等教育进课堂工作,其中天津、黑龙江、广东、贵州实现了全覆盖。广东中山率先编写了国内首个中小学性别平等教育指导大纲[3]。

除了性别平等进课堂活动,国际机构、基金会和社会组织不仅在教育领域,还在职业培训、可持续发展、科技教育、青春期健康教育、男性参与等方面支持女童。

中国儿童青少年基金会自1989年发起“春蕾计划”并组织实施以来,共接受社会捐款21.18亿元,有2784万人次的捐赠,直接帮助女童超过369万人次,捐建春蕾学校1811所,为52.7万人次大龄女童进行职业教育培训,发放以女童保护为主要内容的护蕾手册217万套。(43)数据来自“春蕾计划”30年成果发布会,中国儿童少年基金会主办,北京,2019年10月10日。据中新社2019年10月10日电。

2015年联合国妇女署在北京启动了“北京王府学校创建和谐性别关系青年领导力”项目,鼓励男性参与支持女性权利。

中国滋根乡村教育与发展促进会从支持农村女孩读书开始,30年来,秉承“教育促进可持续性发展”的理念,以农村女童和妇女参与发展为中心,通过支持中国贫困乡村的基础教育、基本医疗卫生、环境教育、青春期健康教育、乡村教师培训、文化传承以及小型的经济项目,改造乡村女童和妇女的生存和发展环境,提高农村女童和妇女参与发展的机会和能力,使其在当地可持续发展中发挥作用并从中平等获益。(44)参考杨贵平,“[2016国际女同日特别报道]从支持女孩上学开始关注乡村教育”,中国滋根,2016年10月11日。www.zigen.org.cn。

作为一个国际人道主义发展机构,国际计划于1995年进入中国,致力于推动儿童权利和性别平等。2018年,其在陕西省蒲城和淳化县开展“女童科技教育”(STEM(45)STEM教育是科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)以及数学(Mathematics)的首字母缩写。STEM教育代表了一种教育新思潮,以解决问题为中心,注重跨学科思维培养,倡导多学科间配合。)项目,使10~14岁的1200名乡村儿童(包括780名女童和420名男童)、来自12所乡村小学和8所初级中学的负责科技类教学和辅导工作的60名乡村教师,以及两个县的青少年校外活动中心的6名辅导老师受益,以帮助女童建立职业自信,改善女童个人发展状况,并通过反对性别刻板印象提升公众的性别平等意识(46)参见https://plan-international.org/zh-hans/china。。

四、女童的社会保护

(一)国家政策和法律保护

2011年,国务院颁布了《中国儿童发展纲要(2011—2020年)》《中国妇女发展纲要(2011—2020年)》等,各省区市均将儿童发展规划的主要目标和相关内容纳入本地区规划。《纲要》在儿童与教育的策略措施中提出要“促进女童接受学前和高中阶段教育”;在儿童与法律保护中提出了“出生人口性别比升高趋势得到遏制,出生人口性别比趋向合理”的目标,其策略措施是“消除对女童的歧视。宣传性别平等观念,增强全社会性别平等意识。建立有利于女孩及其家庭的利益导向机制,提高农村生育女孩家庭的经济社会地位。加大对利用B超等进行非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为打击力度”等。《中国妇女发展纲要(2011—2020年)》在妇女与教育方面,提出了女童平等接受学前教育、九年义务教育和高中阶段教育、消除女童辍学现象、提高女性接受职业学校教育和职业培训的比例,以及“性别平等原则和理念在各级各类教育课程标准及教学过程中得到充分体现”等目标和策略措施。可以看出,《中国儿童发展纲要(2011—2020年)》的性别问题集中于教育机会与出生性别比。《中国妇女发展纲要(2011—2020年)》不仅包括教育机会,还包括教育课程标准及教学过程。

2016年,我国出台了《反家庭暴力法》,将妇女儿童保护从社会领域延伸到家庭,并将在中小学开展反家暴教育纳入了法律。2015年,我国出台的刑法修正案(九)将嫖宿幼女罪以强奸罪从重处罚,将收买被拐卖妇女儿童一律追究刑事责任,将儿童受虐案件特定情况变公诉案件处理;并推动26个省区市建立了法规政策性别平等评估机制,切实保障两性平等权益(47)参见中华人民共和国外交部(2017年):《中国落实2030年可持续发展议程进展报告(2017)》,中华人民共和国外交部网站,http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/zt_674979/dnzt_674981/qtzt/2030kcxfzyc_686343/P020170824649973281209.pdf,2017年9月27日下载。。

2020年5月7日,最高人民检察院、国家监察委员会、教育部、公安部、民政部、司法部、国家卫生健康委员会、中国共产主义青年团中央委员会、中华全国妇女联合会发布了《关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见(试行)》(48)参见最高人民检察院网上发布厅,http://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202005/t20200529_463482.shtml#1,2020年6月7日下载。。其中指出“未成年人的生殖器官或隐私部位遭受或疑似遭受非正常损伤的”“不满十四周岁的女性未成年人遭受或疑似遭受性侵害、怀孕、流产的”“十四周岁以上女性未成年人遭受或疑似遭受性侵害所致怀孕、流产的”等情况必须强制报告,以最大限度保护女童。

针对网络侵害女童探索其法律保护。2018年11月18日,最高人民检察院发布了第十一批指导性案例(49)参见最高人民检察院网上发布厅,http://www.fuyangyd.jcy.gov.cn/tzgg/201811/t20181119_2416774.shtml,2020年6月6日下载。。其中,骆某猥亵儿童案进一步明确了通过网络通信工具,实施非直接身体接触的猥亵行为与实际接触儿童身体的猥亵行为具有相同的社会危害性,可认定构成猥亵儿童罪(既遂)。此案认定超出了对猥亵犯罪的传统认知。

北京青少年法律援助与研究中心成立于1999年,是中国第一家专门从事未成年人法律援助与研究的公益法律机构。2011年,该中心获得联合国经社理事会特别咨商地位。该中心直接面向中国各地权利受到侵害的儿童提供免费的法律帮助,组建了有8000多名律师参与的遍布全国的未成年人保护志愿律师协作网络,并致力于推动立法和政策改革。中心成立至今,办理未成年人法律援助案件520件,其中有关女童的240件(保守统计)左右。涉及民事、刑事、行政等不同类型的案件。近几年办理的女童维权典型案件有:童工工伤、受教育权、性侵害、户籍登记、监护抚养、未成年人犯罪等(50)参见北京青少年法律援助与研究中心提供的《女童维权服务报告》。。该中心还提出多项有关女童保护的立法或修法建议。(51)参考北京青少年法律援助与研究中心牛帅帅提供数据“女童维权服务”,2020年6月。

(二)农村儿童工作的性别机制建设

2010年,民政部、联合国儿童基金会启动了儿童福利示范项目。2015年,项目拓展为全国基层儿童福利与保护服务体系建设工作。2018年,民政部继续与联合国儿童基金会合作,支持五省区(山西省、河南省、云南省、四川省和新疆维吾尔自治区)120个示范村的儿童主任(儿童社工)项目。2018年年底,全国各省区市陆续建立起儿童主任队伍和县—乡—村基层三级工作网络。各省区市共配备乡镇(街道)儿童督导员4.46万名,儿童主任61.53万名(52)参见中国公益研究院、联合国儿童基金会:《全国基层儿童福利与保护服务体系建设工作2019年度报告》,第11页。。“儿童主任”对中国儿童福利普惠,特别是对农村困境儿童发展不可或缺。2018年开始,中国公益研究院与联合国儿童基金会、民政部合作,开展了六个儿童主任项目区的性别文化和传统如何影响当地儿童成长的调研。其根据调研成果编制和发布了《促进性别平等的儿童工作指南》,与农村儿童主任一起探索在儿童档案户口等信息收集管理、预防意外伤害、儿童保护政策和知识宣传、社会心理支持、个案报告及协助、儿童保障资源链接等六大工作任务中如何将社会性别主流化及制度化,不仅要提高性别平等的觉悟,也要发展具有社会敏感的工作计划和程序。这对支持困境女童具有重要意义。

(三)反对针对儿童的人口拐卖

根据国家统计数据,2014—2015年全国共破获拐卖儿童案件2216起(53)参见国务院新闻办公室(2016年):《〈国家人权行动计划(2012—2015年)〉实施评估报告》,新华社网站,http://news.xinhuanet.com/politics/2016-06/14/c_1119038762.htm,2017年9月22日下载。,2016年,全国共破获拐卖儿童案件618起(54)参见中国政府网,http://www.gov.cn/shuju/2017-10/27/content_5234787.htm,2020年6月7日下载。,2017年全国共破获拐卖儿童案件546起(55)参见国家统计局:2017年《中国儿童发展纲要(2011—2020年)》统计监测报告,2018年10月。。2018年全国共破获拐卖儿童案件606起,比2015年下降19.8%,比2010年下降78.6%(56)参见国家统计局网站,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201912/t20191206_1715751.html,2020年6月7日下载。。2016年,公安部与阿里巴巴集团合作建立并运行了儿童失踪信息紧急发布平台,以“信息化+打拐”的方式发动群众提供线索,及时查找解救失踪被拐儿童。目前已有新浪微博、高德地图、支付宝、腾讯QQ、今日头条、百度360手机卫士、中央人民广播电台国家应急广播中心、新华社客户端等数十家新媒体和移动应用接入该平台。截至2016年底该平台共发布失踪儿童信息648条,找回儿童611名(57)参见中华人民共和国外交部(2017年):《中国落实2030年可持续发展议程进展报告(2017)》,中华人民共和国外交部网站,http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/zt_674979/dnzt_674981/qtzt/2030kcxfzyc_686343/P020170824649973281209.pdf,2017年9月27日下载。。截至2018年9月15日,平台共发布失踪儿童信息3419条,找回儿童3367名,找回儿童比例为98.4%,其中解救被拐儿童53名(58)参见中国公安部网站,https://www.mps.gov.cn/n2255079/n4242954/n4841045/n4841050/c6282681/content.html,2018-10-18。。但是多年来,我们比较容易获得分妇女儿童的统计数据,但缺少被拐卖儿童的分性别统计数据。

(四)反对针对女童的暴力

2013年以来,全国各地曝出多起14岁以下女童遭遇性侵案例。根据“女童保护”组织调查,2016年全年媒体公开报道的14岁以下儿童被性侵的案例为433起;2017年为378起。2018年全年媒体公开报道的性侵儿童(18岁以下)案例317起,受害儿童超过750人。2015—2018年全国法院审结猥亵儿童案11519起;2020年1~3月全国检察机关起诉性侵未成年人4151人。“女童保护”不仅是自下而上地到各地特别是农村地区开设反性侵课程,还根据这些调查数据,自上而下地撬动官方联动,推动法律和制度完善。特别是举办每年的“女童保护‘两会’座谈会”,连续6年发布了《性侵儿童案例统计报告及防性侵教育调查报告》,其连续提出的政策法律建议包括:废除嫖宿幼女罪并入强奸罪、延长受性侵儿童的民事诉讼时效、将防性侵教育纳入常态化教学、完善社会监护制度,建立兜底社会保障、建立一站式询问中心减少二次伤害、建立受性侵儿童额定的最低赔偿标准、禁止有性侵儿童前科者从事与儿童接触的职业、了解通过网络性侵儿童的类型并制定预防和惩治措施等(59)参见孙雪梅的PPT《“女童保护”公益实践与探索》,2020年4月。,这些政策法律建议有的已经实现,有的部分实现,有的正在争取之中。

2018年,联合国教科文组织与联合国妇女署出版了中文版《全球指导纲要——解决校园性别暴力》。2013年以来,联合国教科文组织一直联合我国国内的科研机构、大学和促进性别平等的社会组织,修订性别暴力和校园性别暴力的定义,鼓励并资助参与国际预防和干预校园性别暴力的研究和倡导活动。2018年和2019年,发布了《中国校园性别暴力的媒介再现》等调研报告,其间组织了媒体培训班和各种类型的研讨会,组织政府部门和民间社会一起探索解决性别暴力、校园性别暴力、校园霸凌、恐同暴力等理念和方法路径,并利用微信群形成了制止性别暴力的研究和行动网络。

(五)儿童社会组织的能力建设

儿童社会组织开展了有关性别平等的能力建设。2019年初,中国慈善联合会携手国际计划(美国)陕西代表处共同启动“儿童保护之路——加强儿童保护上报及转介机制”项目。该项目旨在通过搭建儿童服务社会组织网络,开展组织能力建设,并协助社会组织建立儿童保护政策及行为准则,提高儿童慈善行业服务质量及社会组织专业能力。“儿童保护之路”面向全国儿童社会组织、基金会、慈善组织进行招生培训和提供与儿童权利相关的信息服务。其中,对40多家儿童社会组织进行了社会性别和反对性骚扰的培训,并在调研和培训的基础上推出了《开发反骚扰、欺凌、歧视政策——培训者手册》,协助这些儿童社会组织发展促进性别平等和预防儿童性骚扰的政策等。

(六)性别平等的社会倡导

性别平等的社会倡导没有国家的统一规定或行动。全国妇联曾组织纪念国际女童日活动,如召开“女童与可持续性发展”研讨会(2016年)等;国际机构、科研机构以及基金会和大量的民间社会组织试图在社会性别分析框架内推广儿童性教育青春期教育。《中国妇女报》及其他媒体、橙雨伞公众号、女权之声博客等发表了从社会性别视角分析女童事件、女童报道的评论。儿童绘本市场上也涌现出批量的反对性别刻板印象的性别平等绘本(60)本人收集至2019年底,共收集了超过100本(种)。,并在重要节日如六一儿童节在相关儿童绘本或性别议题的公众号上得到推荐。

五、结论:分析与建议

(一)女童生存与健康

中国在遏制高出生性别比方面虽然取得很大进展,至2017年儿童出生人口性别比已经降至111.9,但仍高于国际标准107。我们需要继续遏制高出生性别比,要特别关注那些高出生性别比的省区市及其乡村地区,关注多孩次高出生性别比的城镇和乡村地区,关注高出生性别比对现在儿童青少年的影响。致力于研究和改变重男轻女的结构性不平等和传统习俗,在家庭和社会中消除对女孩的歧视,提高女孩的社会经济地位。

中国现已实现可持续发展议程中健康领域的目标。20多年前婴儿死亡率女婴远远高于男婴。从2009年起女婴的死亡率开始低于男婴。2017年数据显示,中国孕产妇死亡率存在巨大的地区差异,这需要我们在地区差异的基础上制定降低孕产妇死亡率的策略措施。

中国5岁以下儿童生长迟缓患病率和低体重率均大幅下降,但贫困农村地区两项指标均高出全国平均指标2倍。我们期望发现儿童低体重率和儿童生长迟缓的分性别指标及在贫困农村地区基础上的分性别指标。中国6个月内婴儿纯母乳喂养率仅为20.8%(2013年),这需要我们通过调查研究帮助不同地区、面对不同问题的产妇克服障碍,提高纯母乳喂养率。

随着中国在减少传染病、改善妇幼保健方面取得进展,儿童伤害已成为1~17岁儿童死亡的首要原因。儿童伤害致死和致残的流行现状存在性别、城乡、地区、人群差异,具体表现为男童高于女童、农村高于城市、西部地区高于中部和东部地区、流动留守儿童面临更多伤害风险。男童高于女童并不意味着性别平等,通常男童风险高正是传统性别分工的结果。我们需要研究其原因,目标是降低所有儿童特别是困境儿童的伤害风险。

《北京行动纲领》L5目标是“消除在保健和营养方面对女孩的歧视”,提出:为保健规划人员和执行人员制定关于女童特殊保健需要的宣传和培训方案;从小学一级开始将保健和营养培训作为扫盲方案和学校课程的组成部分;确保向女孩尤其是少女进行教育和宣传,使她们获得关于生殖生理、生殖健康和性健康的信息。我们已经发现大批社会组织涌入性教育、性别教育、反对性暴力、青春期健康教育等领域,造福女童和男童,但是还未发现证据证明这些教育能够通过义务教育系统进行普惠,以有效地增强女孩男孩的性别觉悟和处理这类问题的能力。目前我们也未能发现针对女童保健和营养的系统教育计划进入学校课程。一些学校已发展了“食育”教育课程,但缺少性别敏感。因此,建议发展具有性别敏感的营养、保健、生殖健康教育等的教育计划和课程,使其逐渐成为学校课程的一个组成部分并惠及每个学生。

(二)教育、社区与儿童发展

《北京行动纲领》“女童”L4目标为“消除在教育、技术发展和培训方面对女孩的歧视”,包括教育机会(通常表现为入学率和义务教育巩固率)、教育过程(具有性别敏感的教育及其教育环境)和教育结果(男女受教育年限差距、打破传统性别分工的就业等)。

从统计数据看,我们确保了所有儿童有普遍和平等机会接受和完成小学教育和接受中等教育,提高了女孩的在校率,并消除不同群体的女孩和男孩之间现有的差距。其间,发生了女孩男孩在校率的反转,其有关性别差异的原因需要进一步探讨。对学前教育毛入园率、受到流动影响的儿童在校率等,目前我们还只了解性别构成,并未能获得分城乡分民族分人群(残障、流动留守等)基础上的分性别统计。2030可持续发展议程拟议清单建议采用可分列的所有指标的均等指数,如女/男、城市/农村、财富五分位最低/最高、残障状况等,值得未来分性别统计借鉴。此外,职业教育特别是技工教育的性别差异值得关注。

一直以来,性别平等似乎仅仅表现为教育机会平等。2014年以来,国务院妇女儿童工作委员会办公室推动13省(市)性别平等进课堂,则是在促进教育内容、教师教学过程及教育环境等方面的平等的巨大进展。国际机构、国家和地方基金会、民间社会组织不仅在推动平等入学机会方面,还在职业培训、可持续发展、科技教育、青春期健康教育、男性参与等方面支持女童。但在“促进教育方案中的人权教育”“加强女孩对经济、金融和政治制度运作的知识及有关方面的技能”“为教师和教育工作者编制培训方案和材料,提高他们对自身在教育进程中作用的认识,以提供性别敏感的教学”等方面还未看到全国性的公开行动或实践及其统计数据。此外,在女童个人发展方面,全国的分性别统计数据并未专门就儿童参加课余活动如体育、戏剧和文化活动等提供可参考的数据。现有的对贫困地区女童的定性调查表明,女童比男童承担了更多的家务和田地劳动,更少时间参加体育或其他娱乐活动。这方面有待进一步研究。

女童发展的一个重要方面是“参与”。“女童”战略目标L8提出“促进女童认识并参加社会、经济和政治生活”,其应采取的行动如“使女孩有机会获取关于社会、文化、经济和政治问题的培训、信息和媒体,使她们能发表看法”等。根据联合国《儿童权利公约》的“第12号一般性意见:儿童表达意见的权利”中对“参与”的定义,我们实际上未能发现关于儿童参与性别差异的、全国性样本或分城乡的有代表性的数据报告。尽管我们现在有对儿童友好城市的建设,我们更关心乡村儿童或在城市的流动儿童等脆弱群体在项目参与、社区参与、城市或乡村参与等方面的性别差异。

(三)女童的社会保护

如果将《中国儿童发展纲要》和《中国妇女发展纲要》放在一起评估,可以说我们试图制定一个关于女童的生存、保护、发展和提高地位的全面性政策或行动计划和方案。但其焦点仅集中于出生性别比和教育。近年来的一大进展是国家“儿童主任”项目将社会性别观点纳入农村儿童工作“六大任务”中,创新发展了为儿童的促进性别平等的机制和工作程序。

《北京行动纲领》L女童在消除对女童的歧视的目标中强调分性别统计。我们注意到,新生儿死亡率、婴儿死亡率、五岁以下儿童死亡率均有分性别统计。与孕产妇死亡率指标相同,也有分城乡分东西中部地区的统计。特别是城乡孕产妇死亡率之比作为衡量缩小城乡差距的指标之一,体现了社会公正,这是特别符合中国国情的有效的统计指标。孕产妇系统管理率以及农村妇女住院分娩补助人口覆盖率也是重要的过程指标,有利于监测降低孕产妇死亡率的风险。但在国家免疫规划如预防接种、“3岁以下儿童系统管理率”和“7岁以下儿童保健管理率”等方面缺少分性别指标。除了确保按性别和年龄分列有关儿童在卫生、教育等方面的数据,儿童贫困、儿童被拐卖等尚需分性别指标。

在消除对女童的暴力行为方面,国家层面出台了《反家庭暴力法》,将妇女儿童保护从社会领域延伸到家庭,并将在中小学开展反家暴预防教育纳入了法律。2015年,国家出台刑法修正案(九)将嫖宿幼女罪以强奸罪从重处罚,将收买被拐卖妇女儿童一律追究刑事责任,将儿童受虐案件特定情况变公诉案件处理;由最高检牵头出台《关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见(试行)》,通过强制报告制度最大限度保护女童;并结合数字环境中女童易受侵害的特点,加强了针对网络侵害女童的现象的立法保护。这都可以看作是在保护女童免受暴力方面的巨大进步。

国际机构、基金会和民间社会组织一直在采取有效行动和措施保护女童免受暴力和支持受害女童,包括制定培训方案、预防和干预计划,进行社会心理支持、法律援助等。中国慈善联合会还通过培训和调研推动其会员组织,特别是儿童的社会组织制定和执行性别平等的政策及其“三反”(反骚扰、反歧视、欺凌)政策。所有儿童社会组织或公益组织,未来都应发展儿童保护政策(包括反对针对女童的暴力和反对性骚扰等内容),通过培训等方式提高性别觉悟,并发展具有性别敏感的工作机制。

就“消除不利于女孩的负面文化态度和行为”方面,全国妇联、《中国妇女报》等媒体、性别平等社会组织的公众号或微博、个人公众号或微博等一直发声,从社会性别视角分析女童男童发展的问题及其教育盲点,通过研讨会、传播倡导或传播行动推动性别平等。但我们未能发现以下系统的努力:制订教育方案和编制教材及教科书,促使成年人警觉和了解某些传统或习俗行为对女童产生的危害性影响;制订和采用课程、教材和教科书,以便提升女孩的自我形象、生活质量,增加工作机会等。这些将成为我们未来的努力方向。

在女童的社会保护方面,家庭在消除家庭内对女童的歧视(如父母平等分担家务和家庭照料、反对针对女童的暴力)、提供支持促进女童的发展潜力、提高女童地位等方面具有重要作用。但是,除了少许针对云南、山东、河北等省妇联儿童工作人员的家庭性别平等的培训,以往针对妇女的小额贷款支持女童上学,以及遏制出生性别比的政策和行动方案,较少看到系统的明确支持家庭性别平等并惠及女童的计划方案或行动,更多的是维系家庭和睦的活动和相关倡导。未来需要加强促进家庭性别平等的教育、倡导和行动。

六、结语

长期以来,儿童的性别问题容易被漏掉或忽略。性别与发展项目主要针对妇女,即我们会从社会性别角度分析妇女发展中的问题,但较少包括儿童;在儿童发展规划中,儿童是被作为一个整体对待的,缺少性别分析,误以为妇女发展了或儿童发展了,女童就自然受益,结果儿童的性别议题就被漏掉了(61)Elisabeth Croll,gender advisor to UNICEF,“How the gender issues of children are overshadowed or missed”,1999,The National Symposium on Girls。。我们应特别注意那些最容易被当成整体对待的领域如儿童贫困、儿童营养教育等。鉴于女童从生命最早期阶段起及在整个童年直到成年都可能会遇到歧视和人格贬抑,性别平等进程的推动应从童年开始。从国家层面到社区层面,都应将性别观点纳入所有儿童规划、政策和方案的主流,以便在作出决定前,首先分析对男孩和女孩产生的不同影响。