中国低碳创新的研究脉络演进及热点领域分析

2020-02-14刘姝宁杨朝均

刘姝宁 杨朝均

摘 要:運用Citespace知识图谱软件,研究了我国低碳创新研究的发文期刊、核心作者、机构、关键词共现以及低碳创新研究脉络演进和热点领域,发现国内低碳创新研究呈现出整体波动上升的趋势,核心研究机构和作者尚未形成稳定集中研究群,我国低碳创新研究主要集中低碳创新的定义和基本特征研究、低碳创新的测度与评价研究、低碳创新的影响因素、驱动机制、低碳创新与其他产业的发展等几个研究方向。结果表明:低碳创新在现阶段及未来一段时期内呈现多元化发展,低碳创新将成为国家实现绿色低碳发展战略的热点和前沿。

关键词:低碳创新;脉络演进;知识图谱;Citespace

中图分类号:F 273.1

文献标识码:A 文章编号:1672-7312(2020)01-0024-10

Evolution of Low-carbon Innovation

in China and Analysis of

Hot Spots

LIU Shu-ning,YANG Chao-jun

(Faculty of Management and Economics,Kunming University

of Science and Technology,Kunming 650093,China)

Abstract:

Using Citespace knowledge map software,the papers

,core authors,institutions,keywords co-occurrence of low

-carbon innovation research in China,and the evolution and

hotspots of low-carbon innovation research have been

studied.

It is found that the domestic low-carbon innovation research

shows an overall upward trend.The core research institutions

and authors have not yet formed a stable centralized research

group.Chinas low-carbon innovation research focuses on

the definition and basic characteristics of low-carbon

innovation,the measurement and evaluation of low-carbon

innovation,the influencing factors and driving mechanisms of

low-carbon innovation,and the several research directions,

such as

carbon innovation and the development of other industries.The

results show that low-carbon innovation will present

diversified development at this stage and in the future,and

low-carbon innovation will become the hotspot and frontier

of

the countrys green and low-carbon development strategy.

Key words:low-carbon innovation;structure evolution;

knowledge graph;citespace

0 引言引言面对全球资源的紧缺以及温室气体不断排放的现象,应对全球气候变暖已经成为全世界人民共同的责任。尤其是2009年哥本哈根世界气候大会举行后,人们在经济发展的同时,更加关注碳排放量对经济发展的制约,因此低碳成为全球的焦点。低碳创新,最早出自于2003年英国政府的能源白皮书——Our energy future:creating a low carbon economy,核心是技术创新和制度创新,目标是改善温室气候变化并促进人类的可持续发展[1]。化石燃料的过度消耗引起全球变暖,因此如何寻求一种新型绿色经济发展模式,成为摆在人类面前迫在眉睫的事情。目前我国作为最大的发展中国家,长期以来一直采取粗放经济发展模式,以牺牲环境为代价,经济增长靠单纯高消耗、高排放的能源来实现驱动,资源的过度开采和消耗、温室气体的过度排放等问题给我国经济发展带来巨大的压力。因此,实现低碳创新发展,是我国实现可持续发展的重大举措。作为驱动低碳经济发展的核心力,创新是一切知识成果的转化、重构和应用,是从创意的产生,继而研发,最终实现商业化目的的过程。实现低碳创新是世界解决碳排放污染问题的当务之急。低碳经济改变了人们的能源消费方式、经济发展水平和生活方式,是绿色经济发展的全新变革。一切的低碳行为重点在于创新碳排放模式,碳排放交易体系如今已经成为降低碳排放的重要政策工具,张才琴研究比较国内碳排放交易权不同分配模式,最后从法律政策和碳交易市场提出有效的机制[2]。王勇基于中国实现2030年碳排放达到峰值目标为背景,情景预测了不同行业的减排策略[3]。张友国实证分析国内区域间贸易模式,大多集中于污染避难所模式和要素禀赋模式,得出可以通过环境规制和加强合作优化区域间贸易模式[4]。低碳创新顾名思义就是指同时满足消费者和企业的价值需求,并以低碳的形式减少对生态资源的破环,达到可持续发展的目的。目前学术界对这个概念尚未有明确的定义。低碳创新以低能耗、低污染、低排放和高效能、高效率、高效益为基础,通过降低碳排放量来创造最大的价值需求的一系列创造性活动。Elvira Uyarra等从公民的人均收入着手,研究发展低碳和社会经济增长的关系[5]。就国内而言,罗敏最先从理论角度考察低碳技术创新对动力因素的影响,之后陆小成从技术预见视角提出区域低碳创新这一概念[6]。张宁等具体基于节能减排角度层面构建区域低碳创新系统的协同激励机制[7]。目前国内对于低碳创新主要集中在3个方面,分别是低碳技术创新、金融创新和制度创新。发展低碳核心在于低碳技术创新,加强技术创新才能完善低碳创新经济模式,大多数学者多从企业角度出发,探讨企业内部和外部因素对技术创新的影响。外部主要考虑政府政策取向[8]和外部关系质量[9],内部从专利政策[10],创新机制[11]等方面展开研究,王可达研究低碳技术创新是低碳创新的关键,并指出其新路径[12]。崔和瑞分析不同要素对产学研低碳技术协同创新演化的影响[13]。刘晓东在结合中国制造业现状,进行全球价值链背景下低碳技术突破性创新的风险管理研究[14]。低碳成为新一轮推动经济的助推器,而碳金融起着重要作用。传统上的金融理论无法满足低碳创新的要求,需要金融创新来适应低碳经济的发展。金融创新多数研究从环境金融角度切入,将低碳经济与金融创新结合探讨。初昌雄从节能减排项目和碳交易出发,分析我国低碳经济下的金融创新活动和现状[15]。谢清河论述发展低碳经济与金融创新的互动效应。廖茂临从碳金融的机构、融资和产品分析其现状,提出低碳产业与碳金融路径的改进的关系[16]。石纬林通过调整商业银行的金融业务,创新了低碳金融产品,从银行自身和外部条件为商业银行发展提供建议[17]。而商业银行又离不开政策的制定,制度创新是在低碳创新的基础上对低碳经济的进一步推动。牛桂敏增强多个制度创新间的协同性,推动低碳经济发展[18]。王琳创新健全了低碳技术创新下制度体系[19]。张宏军基于传统技术、经济制度和产业结

构等方面的路径依赖理论,促进我国低碳经济的发展[20]。低碳创新虽然是学者们关注的焦点,但现有文献缺乏对低碳创新系统梳理的过程,尤其是针对其热点领域和演进方向。鉴于此,文中运用采用Citespace可视化软件分析低碳创新的研究脉络和热点领域,具体用CNKI中的中文期刊为研究对象,利用计量可视化分析和科学知识图谱方法,分析我国低碳创新的发展历程和热点领域,总结其演进规律,理清该领域下的知识基础和知识结构,便于对于低碳创新领域研究主流做出合理预测,以期给未来的研究方向提供合理可行的方向。

1 研究工具与研究数据

1.1 研究工具Citespace软件是一种专门用于信息可视化分析的工具,由美国德雷赛尔大学的陈超美博士团队开发,其适用于分析复杂的网络图谱。科学知识图谱是对知识域展开研究,显示科学知识的发展进程与结构关系的一种图像[21]。文中将知识图谱融入低碳创新的研究中,不仅直观反映研究热点与发展过程,獲悉不同研究前沿之间的相互关系,而且以图像形式生动形象地展现研究领域的聚集情况,并获悉其发展方向。Citespace软件功能按钮主要有关键词、作者、机构、主题等。Citespace分析低碳创新研究具体步骤如下:用Citespace软件自带的格式转换功能,将从CNKI中导出的文献转为refworks的形式,时间跨度为2008—2018年,时间间隔为1年;设置阈值为(2,2,20)(4,3,20)(4,3,20)。

1.2 研究数据文中的数据主要来源于中国知网CNKI中文文献数据,文献种类限定在期刊,检索条件为:篇名=“低碳”并含“创新”,共检索到1 196条记录,为保证研究数据的可靠性和准确性,逐篇去除部分会议,新闻,报纸等和与主题不符的期刊,最后筛选出615篇期刊。利用615篇期刊进行系统的统计分析,利用文献计量分析法,结合Citespace软件进行定量的可视化分析,从而把握其研究热点和演进过程。

2 低碳創新研究特征分析

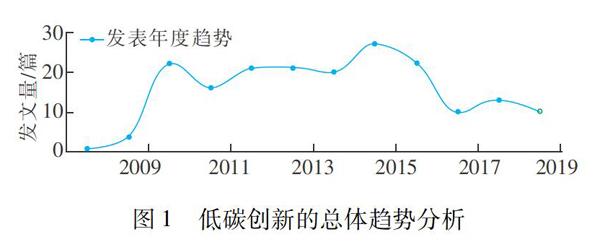

2.1 年度分布情况根据每年度的发文量,绘制了论文数量的分布曲线,如图1所示。

图1 低碳创新的总体趋势分析

从分布情况来看,大致可以将低碳创新的研究发展情况划分为初始期(2008—2009)、发展期(2010—2014)和繁荣期(2015—至今)。在初始阶段,国内陆小成首先基于区域低碳创新系统构建的角度提出了发展低碳创新的政策。接着哥本哈根气候大会提出要发展节能减排、创新绿色生态的低碳经济,以陆小成为代表的研究团队从其结构、功能和机制等角度深入探究低碳创新,侧重理论的研究。总体初始阶段发文数量偏少,研究者相对集中。在发展期,年发文数量平均达到20篇,低碳创新逐渐受到学者们的关注,部分学者结合实证分析了低碳创新带来的绩效影响和对经济发展水平的影响,另外曹瑄玮从制度主义视角为我国政府促进低碳产业发展提供有效的制度借鉴[22]。这段时期研究方法逐渐由纯理论分析向实证研究方向过渡,使得研究过程更加量化和具体,但大多还局限于研究单个主体。进入繁荣期后,2015年发文量达到最大值,为每年27篇,这段时期年平均发文量为16篇左右,出现虚拟经济、知识产权、自主创新等新概念,表明研究的方向更加细化,张涛在基于经济发展水平上,结合2个以上主体间协同效应研究低碳创新的发展机制[23]。

2.2 学科、基金分析本次检索的低碳创新相关文献涉及多个学科,共计被30种期刊收录,发表文章在10篇以上的来源期刊共计7种(见表1),是低碳创新研究的核心期刊。从表1统计发现排名前4位的期刊的相关论文所占比重分别是20%,19%,17%,16%.这说明低碳创新的论文主要发表在科技类期刊上,与其专业性和学科的属性紧密相关。低碳创新更侧重于绿色经济,可持续发展的问题探讨,因此科技类期刊主要刊发此类文章。

2.3 研究机构与作者共现分析运行软件后,保持上述的各种参数设置不改变,将节点类型2次分别设置为Institution和Author得到低碳创新研究机构和作者共现图谱,如图2和图3.图谱中由节点和节点之间的连线构成,节点大小代表联系程度的大小。图中的圆圈表示研究机构或者学者,圆圈和字体的大小表示发生频次的高低。节点之间的连线越多,说明机构或学者之间的联系越紧密,即在同一篇文章出现的频次就越高。在数据抽取标准上,针对研究机构,设置TOP=25,即发文数量在所有研究机构中排名前25位的机构;针对作者,设置TOP=3,即每年发文数量在3篇以上的作者,得到可视化图谱,如图3,图4.节点的大小代表研究机构或作者发文数量的多少。从图3看出,每年发文数量排名前25位的机构一共有35家(其中全国政协和国家发改委学术委合并为一个机构),高校研究机构31家,约占总数将近90%,哈尔滨理工大学、哈尔滨工程大学、北京社科院和上海海事大学是发文数量排名靠前的机构。但图中连线稀疏,没有形成大规模的合作网络,各个机构之间联系不密切,合作较少,尚未形成大规模的研究团队。此外,华中科技大学、江苏大学、佳木斯大学、武汉工程大学等也在低碳创新领域进行相应研究。仔细观察图3,可以发现各个机构间联系并不密集,只有湖北经济学院和武汉大学、中央民族大学和九三学社,总体呈现区域划分明显的态势。一些重要的研究机构离不开核心机构研究人员,这样才能产出高质量的学术文章。

文中借鉴普赖斯提出的核心作者分布的“平方根定律”的公式,从而确定某研究领域的核心作者,如公式:N=0.749×

Nmax,N为发文量的临界最大值;

Nmax为最高产量作者的发文量,核心作者即为发文量大于等于N的作者,带入公式N取整数4,因而将阈值设置为4,确定低碳创新领域的核心作者。从图4看出,发文数量大于等于4的作者有8位,图中的作者字体的大小程度与对应作者出现的频次成正比,字体越大的作者,发文量便越多。

通过进一步整理,发文量在前8位的核心作者情况见表2.可以从上图看出,低碳创新的主要学者有陆小成、毕克新、梁中、孟凡生等,这些学者或独立,或与他人展开合作,创作大量的高水平论文,是国内低碳创新的领军人物。关于合作问题,首先是以陆小成为核心代表的作者网络,其次是以毕克新为首的哈尔滨工程大学的研究团队,主要与徐建中、付珊娜、杨朝均展开紧密合作,最后是梁中为主的研究主体。但从整体看来,作者的合作以同一机构为关系主体居多,主要集中哈尔滨工程大学和哈尔滨理工大学2个研究机构,机构之间缺乏合作。陆小成作为低碳创新的重要的奠基人之一,他在城市低碳、广义虚拟经济和区域低碳创新系统的构建机制创作多篇论文,并且其论文引用频次居于前列。毕克新集中于绿色工艺创新和绿色创新系统的构建,特别是在中小企业自主创新技术创新展开大量研究,取得显著成绩。徐莹莹在低碳创新绩效驱动因素方面取得成果。另外,梁中在产业碳锁定的机制和碳解锁的路径研究和孟凡生在低碳技术创新影响因素的研究分别做出贡献,见表2.

2.4 关键词共现分析关键词是作者对整篇论文的高度凝练和概括,体现每个研究领域细分的方向。关键词知识图谱可以分析关键词共现关系。通过研究一组文献中的关键词,形成了以关键词为节点,以共现关系为边的网络图。对于研究领域热点问题。中心度也是反映关键词重要程度的衡量指标之一。一个节点的节点度越大就表示这个节点的中心度越高,在该网络就越重要。中心度的高低反映该关键词控制其他信息流的大小。因此,研究主要以篇名为“低碳”并含“创新”进行检索,并通过绘制关键词共现知识图谱来探寻我国近十年的低碳创新研究的热点。选取每年频率为前50的关键词热点进行分析,在该图谱中进行汇总,去掉部分中心度<0.1的关键词,按照中心性排列的顺序得到热点关键词(Top 20),去除掉某些类似的关键词,最终得到表3,汇集热点领域研究频次前10位的关键词,这些重要关键词反映了低碳创新领域研究的重点课题和方向。

结合上述关键词频次,我国的热点词主要集中在低碳经济、技术创新、科技创新和制度创新4个方面,依次为低碳经济(218次),低碳技术创新(60次),科技创新(19次),制度创新(13次),反映学者研究的重点是低碳创新中的技术和制度2个方面的创新,技术创新有利于减少碳排放,实质是突破性创新,实现经济发展方式的根本转变,并注重技术上在低碳创新领域的应用。理论上需要制度的推动,学者相继研究绿色制度对低碳创新的影响。因为如今国家之间的竞争根本在于创新能力的竞争。而制度创新又是技术能力提升的重要环节,其核心是国家治理创新,从机制、法规等方面展开一系列的研究[23]。根据关键词在网络中的关系(如图4所示),圆形节点代表关键词,节点大小代表关键词出现的频次,各圆形节点之间的连线粗细程度表示各个关键词联系紧密程度的大小和合作程度。其中节点156个,连线403条,网络密度为0.033 3.该图谱模块值Q值为0.583 2,一般而言当Q值大于0.3,表明低碳创新的网络结构是显著的,因此具有一定的研究价值。Modularity表示网络的模块度,值越大表示聚类效果越好。图中值为0.583 2,说明聚类效果较好。Mean Silhouette用来衡量网络同质性,这里的为0.431 3,表现一般的同质性,显示低碳创新各个研究领域合作程度不是很紧密。“低碳经济”是图谱中的最大节点,一直是学界关注的焦点,在围绕低碳经济的基础之上,形成以低碳技术创新,自主创新,低碳发展为核心集群的聚集区。各个节点紧密联系,相互联系,不同学科的低碳创新研究相互融合,这反映出2008—2018年我国低碳创新的研究主题主要围绕低碳发展,技术创新和制度创新等方面展开研究。还有其他一些热点领域,包括低碳农业,金融创新,自主创新,说明学者逐渐考虑环境金融对经济发展的影响,不仅局限于节能减排,打破经济发展与碳排放污染的关系,实现新兴的低碳经济发展模式。总体来说,这些关键词可以分为4个领域:低碳创新的定义和基本特征研究、低碳创新的测度与评价研究、低碳创新的影响因素和驱动机制和低碳创新与其他产业的发展。

首先关于低碳创新的定义,目前学术界尚未形成统一的思想。国内大致从3个方面提出对于低碳创新的含义,分别是低碳技术创新、低碳产品创新、低碳工艺创新。同时部分学者还对低碳创新的定义进行其他方面的延伸,陆小成研究区域低碳创新系统与低碳技术创新相关组织等构成的网络体系,提出区域低碳创新系统的特征[24]。还有学者针对低碳制度创新,低碳系统创新等提出自己的见解,拓宽了低碳创新研究定义的范围。低碳创新大致分为3种类型,分别是渐进式低碳创新、以技术为基础的突破式低碳创新和以市场为基础的突破式创新。在企业自主创新能力和技术集成创新管理的测度也是研究方向之一。学者从定性与定量结合[25]、因子分析

法[26]、实证分析等多角度探究自主创新能力的大小。其次,低碳创新的测度与评价研究也是该领域的主要研究方向。低碳创新政策的实施和创新活动的展开,都离不开学者客观的评价研究。国内对于低碳创新的评价主要研究主体是中小企业和区域经济。对于区域经济,姚炯从空间技术异质性角度发现创新效率在东西部存在显著空间差异[27]。夏晓君运用BP神经网络模型,构建长江经济带低碳创新系统综合评价指标[28]。梁中将评价对象分解为不同级别指标,实证定量研究了欠发达地区的低碳创新能力[29]。而对于中小企业,大多数学者从低碳创新对企业绩效和自主创新能力的角度行深入研究。王芸以低碳经济观视角,对中小企业综合业绩的复合层次评价体系。

图4 关键词共现知识图谱

在创新的驱动机制和影响因素方面,国外的Kaul V K.提出从市场、政治和制度3个变革驱动因素推动绿色发展[30]。陆小成以中国城镇化为研究背景,构建低碳创新驱动模式。学者多从制造业出发,韩冰对装备制造企业的低碳技术创新动力研究,得出外部驱动源来自于政府、市场和技术水平[31]。徐莹莹对其绩效关键驱动因素建立模型,指出创新能力是低碳创新驱动的直接动力[32]。张亮等结合低碳发展,创新提出“城市发展智能化”,并具体解释城市智能化和低碳创新联动机制的作用[33]。岳书敬从经济效益和低碳效益维度构建低碳创新效率,研究其行业差异及影响因素[34]。对于3种低碳

創新形式的影响因素,学者从不同产业做出实证研究。低碳创新与其他相关产业进行了研究,李先江基于服务业构建了绿色创业导向对组织绩效的概念模型,并分析3种不同形式的低碳创新对绩效的影响[35]。制造业作为国民经济的基础产业,研究制造业的低碳创新效应就显得尤为重要。在我国各个产业中制造业作为高能耗、高排放、高污染的典型产业,成为学者研究的重点问题。部分学者针对制造业专门研究制造业与不同模式创新的关系[36],减排创新绩效[37]、低碳创新的动力机制等[38]。金融业从低碳经济的视角下,研究金融产品[39]、金融工具[40]、自主创新机制[41]与低碳创新的发展。

2.5 时区演进及阶段特征关键词共现图谱虽然能够识别到研究热点,但无法从时间发展的角度分析问题。因此通过Timezone方式呈现时区图谱(如图5所示),可以直观看出时区演进及阶段特征。文中将2008—2018年国内低碳创新研究的演进路径归纳为3个阶段。

图5 时区图谱

2.5.1 第一阶段:探究初步阶段(2008—2009年)

总体来说,这一时期出现的高频关键词比较单一,主要有低碳经济、区域低碳创新、科学发展观等,主要集中研究技术和环境金融在低碳经济的背景下的相互作用,区域性低碳创新的要素构成和作用途径方面。图中前3个聚类分别是低碳经济、低碳技术创新和低碳,这段时期学者们初步探索低碳创新,尽管文章数量不是很多,但是普遍被引频次很高,如图上的节点覆盖面积很大,说明学术界开始注意低碳创新这个研究领域,低碳创新逐渐开始成为学术界热议的话题。低碳经济是主要的关键词,从研究内容来看,随着2009年的哥本哈根世界气候大会的举行,学术界开始着重关注碳排放对于环境的影响。研究内容主要涉及气候变化,节能减排的途径和低能耗的战略选择等方面。另外,区域低碳创新系统,碳交易市场,能源结构也是热点话题。从研究方法来看,低碳经济的研究主要偏重理论梳理,对于创新的概念还未深入展开研究,也没有更多的实证分析。该阶段以庄贵阳、陈瑞清、陆小成为主要代表人物,庄贵阳和陈瑞清集中研究低碳经济问题,关键成果有《低碳经济引领世界经济发展方向》和《发展低碳经济建设新型能源战略基地》。以陆小成为核心的研究群体为区域低碳创新系统提供有益的建议,区域低碳创新系统的构建和路径选择为相关的低碳创新研究打下坚实的理论基础。

2.5.2 第二阶段:研究发展阶段(2010—2014年)

这段时期是起步阶段的进一步深化,在原有初步阶段的基础上,高频关键词制度创新、低碳经济转型、自主创新等,尽管出现一些新的突现词,但主题还是围绕低碳创新展开。技术创新引入了环境金融和技术对企业自主创新影响的新概念,创新地将绿色制度引入企业,主要探究技术和制度对于企业可持续发展的重要性。这段时期大多数学者将金融发展和技术创新分开研究,但是少部分学者将两者统一结合,认为低碳创新是集制度与技术为一体的复合体,除了依靠外界市场、政府和经济的渠道之外,企业自身的创新是低碳创新的内生驱动力。代表作是李苗苗关于对金融发展、技术创新与经济增长的关系的研究。除此之外,研究领域还包括农村金融,绿色信贷,高碳产业等。从研究方法来看,理论和实证研究方法作为主要的研究方法,案例分析较少。该研究阶段主要人物有天津社会科学院的陈柳钦,哈尔滨工程大学的毕克新教授,主要成果包括陈柳钦的“碳金融:撬动低碳经济的杠杆”和“金融支持低碳经济发展”等论文,还有毕克新的“低碳经济背景下的低碳技术观”论文。同时,马富萍的“环境规制对于技术创新绩效影响”也被多次引用。总之,此阶段的研究热点集中于低碳技术创新和和碳金融等发展模式的理论。这些研究成果也为后续深入挖掘各个发展主体间的协同效应产生重大影响。

2.5.3

第三阶段:多元化发展阶段(2015—2018年)

这段时期低碳创新的研究呈现多元化的发展趋势,每年的高频关键词变得分散,说明研究领域不断细化,覆盖面积进一步扩大,涉及的学科更加广泛,研究成果更具多元化。该阶段的研究内容主要是演化博弈,产业升级和建筑业方面。演化博弈与低碳技术的扩散机制、协同创新、动力机制的研究,受到学者的关注。产业升级主要集中制造行业,研究技术突破性创新下的影响因素、风险管理、机制和结构优化等领域,研究对象从一般的对象转变为特定对象转变。这個时期的研究方法以实证分析为主,基于特定领域的定性分析逐渐增多,实证分析成为这段时间主要的研究方法。该阶段主要研究人物有哈尔滨工程大学的徐建中,毕克新。徐建中发表的“环境规制下基于演化博弈的技术创新扩散研究”和“技术创新链式扩散机制”,毕克新研究制造业下产业升级与低碳技术创新的关系,机制,影响等,还有孟凡生发表的“低碳技术创新动力机制的研究”和“政府对技术创新行为的影响”也被数次引用,并对后续的研究产生重要影响。随着之后的研究内容和研究方法的不断丰富,同时这些研究成果促进了低碳创新的发展,极大丰富并完善了低碳理论体系。突现词,能准确反映某个领域的研究前沿,可以反映某个新兴领域出现的突然变化。为初步探索我国低碳创新的研究前沿演进,采用Citespace软件中的突变检测来探索相应关键词的突变点,图6直观显示出我国低碳创新的演进过程,由图6可知,低碳技术创新和低碳技术突变强度最大,分别为10.438 5和5.114 5,而且持续时间最长。我国低碳创新研究从2008年开始,除了上述2个关键词之外,可以大致分为3个阶段。

1)2008—2009年,这一时期研究领域主要集中于对低碳的研究,侧重理论研究,但其突变时间持续期只有一年。

2)2010—2015年,这一时期突变关键词为低碳创新、低碳发展、协同创新和创新效率,其中尤为突出的是协同创新,持续期最长。

3)2016—2018年,这一时期技术创新和演化博弈成为热点词,并且至今一直在持续,说明这2个方面可能是未来前沿发展的一个重要分支。

图6 低碳创新研究的前沿演进

3 低碳创新研究的热点分析

3.1 低碳经济的概念研究低碳经济的基本含义就是通过技术和制度创新,减少对化石能源的消耗,减少碳排放量,走低能耗、低排放的可持续发展道路。实行低碳经济实质是转变新的发展模式,减排是重中之重。国内学者们最初对低碳经济的研究往往结合环境金融、政策工具、内涵等相关知识,探讨在低碳经济背景下各个主体之间的协同创新,大多从理论分析角度出发。随后的研究方法向实证研究转变,具体探究宏观层面的技术创新与制度创新对低碳经济的影响因素。另外,区域低碳创新系统也是国内研究低碳经济下的一个重要内容,它作为热点词频频出现学术界。主要集中系统的构建和评价体系方面。系统的构建主要涉及技术创新,创新政策,产业结构,社会基础等。评价指标多从经济水平,资源利用,技术创新水平和碳排放展开研究。此外,对区域低碳创新系统的内涵、特征和政策上的选择也展开具体的探讨。

3.2 低碳创新与技术发展研究低碳创新从2008年开始逐渐成为学术界研究的其中一个重点领域。虽然目前我国尚未对低碳创新有统一明确定义,但对低碳技术创新在低碳创新的关键作用已经达成共识。社会各界逐渐认识到技术应用对于低碳经济的重要性,技术成为低碳发展的驱动力。目前国内大多数学者认同技术创新属于突破性创新。李先江将低碳创新分为渐进式低碳创新、以技术为基础的突破性低碳创新和以市场为基础的突破性低碳创新[42]。低碳创新还可以分为产生外在的经济效应一般知识和产生内在的经济效应的专业化知识[43]。进一步学者逐步拓展低碳创新的范围,集中在低碳技术创新,为后来低碳创新其他研究领域打开新的思路。国内从不同视角展开对低碳创新下技术发展的研究,大致分为企业、行业和企业3个层面进行分析。除了研究低碳技术创新的现状,问题和相应政策外,从产业机构,能源消耗,科技投入探讨其发展路径;分析碳交易市场下政企内外驱动因素之间的关系;研究低碳技术的成果转化和企业行为的一系列影响因素。

3.3 低碳创新的驱动因素研究创新驱动一直是低碳经济发展的原动力,促进低碳技术创新是加快我国经济发展模式转型的中心环节,特别是在经济新常态出现以后,我国创新要素规模的驱动力减弱,这就需要大量的人力资本和新兴技术来支撑,从根本上讲要依靠技术研发和产业化发展实现创新低碳驱动。从前往往依靠丰富的要素供给来驱动经济发展,造成的无端能源消耗,急需实施创新驱动的发展模式。当前我国低碳创新面临的最大问题就是技术驱动不足,为此我国学者将研究主体主要放在以资源消耗为主的制造型企业上,研究领域从之前的单纯理论研究低碳创新的影响因素,逐渐将焦点放在驱动因素。国内主要从低碳创新的内部和外部2个方面研究驱动因素。内部主要是考虑技术、企业行为、管理机制等,外部主要聚集政府引导、环境规制、市场竞争等。在企业层面,起初从个体、团队、组织、环境的单一角度出发,探讨低碳创新对企业绩效的驱动因素。后来随着研究的不断深入,研究主体的范围不断扩大,逐渐从创新主体的不同角度构建多元低碳创新协同驱动模式,并将不同主体融合,将低碳创新行为引入理论框架。此外部分学者还在虚拟经济的视角下研究低碳创新驱动,这主要是由于党的十八大提出的生态文明建设,更加强调满足人的精神,心理,文化等低碳环保需求。以陆小成为代表,主要研究领域集中在创新驱动内在价值和实现路径方面。

3.4 针对特定范围下的低碳创新模式研究低碳创新在现实生活中的具体应用往往会依照主体的不同而有所差异,因此基于特定范围视角下的低碳创新研究也很有意义。区域低碳创新系统是近些年学者研究的热点。区域低碳创新系统作为低碳创新的重要部分,它包含政府、各个机构和企业,从而构建区域低碳创新系统有助于发挥各自主体的协同效应,整合优化资源配置,具有很重要的现实意义。因此,研究主要集中要素构成、影响因素和协同机制上。在构成要素上,陆小成提出區域低碳创新系统由低碳创新主体和资源构成,继而有人将创新客体纳入其中,使得各个要素之间的关系更加明确。学者除了对要素构成研究以外,还对要素进行定量分析和综合评价,从而为研究低碳创新提供有力的理论基础和实际意义。也有一些学者针对中小企业做了低碳创新方面专门的研究。在我国由于中小企业的自身特点和所处环境的不同,在低碳技术创新层面的境况尤为严峻。首先研究其面临的内外部问题,接着对创新策略,业绩评价指标,技术问题也展开相应研究。因为中小企业缺乏资金支持和核心技术推动,所以促进中小企业向创新驱动,效率驱动转化显得很关键。鼓励自主创新是学者们主要研究的一个方向。

4 结论文中利用文献计量分析法,对低碳创新相关论文的期刊来源和时序进行分析,并借助Citespace可视化分析软件对CNKI数据库中2008—2018年收录的低碳创新相关文献进行分析低碳创新近十年以来的热点领域发展趋势,以动态的视角模拟研究的变化过程,从而为低碳创新在国内的新的发展做出更加系统化、纵深化提供理论依据。得出如下结论。从研究机构和作者分析来看,部分机构已经成为我国低碳创新的研究机构,如哈尔滨理工大学和哈尔滨工程大学累积发文量最多。但是整体研究分布呈现分散特征,各个机构大多独立研究,机构之间没有形成正式的研究团队。对于研究作者分布,低碳创新研究的核心作者群还未完全形成,大多展开各自研究。从研究热点领域来看,主要涉及低碳经济的概念、低碳创新与技术发展研究、低碳创新的驱动因素、针对特定范围下的低碳创新模式这4个领域。尽管上述研究内容覆盖了低碳创新内容的大部分,但存在的问题是研究主题的综合性不强,往往局限某些方面,研究内容没有深入下去。所以低碳创新领域需要继续扩大研究范围,可以从互联网+低碳创新下的低碳技术与产业协同、房地产业低碳的制度、金融创新下的低碳技术、房地产业低碳创新实证研究等领域展开,并结合生态文明的国情具体提出低碳创新的应用。未来的我国要继续从“高碳”向“低碳”转型,应该多从制度创新和技术创新2方面着手研究,制度的选择与企业绿色行为的发展模式的关系也是未来研究的热点话题。从研究热点脉络演进路径来看,国内低碳创新研究内容日益丰富,逐渐呈现多元化发展的趋势,研究方法也有一般的理论分析逐渐过渡到实证研究为主。随着低碳创新的不断发展,多学科交叉融合,为低碳创新的理论增加新的内涵。在理论日渐丰富的同时,也要加强实证研究,结合我国实际发展情况,为我国企业进行低碳创新提供更加实际合理的指导,创造低碳收益从而实现可持续发展。

参考文献:

[1]

庄贵阳.中国经济低碳发展的途径与潜力分析[J].国际技术经济研究,2005(03):8-12.

[2]张才琴.中国碳排放交易权分配模式比较[J].求索,2015(02):24-27.

[3]王 勇,毕 莹,王恩东.中国工业碳排放达峰的情景预测与减排潜力评估[J].中国人口·资源与环境,2017,27(10):131-140.

[4]张友国.碳排放视角下的区域间贸易模式:污染避难所与要素禀赋[J].中国工业经济,2015(08):5-19.

[5]Elvira Uyarra,Philip Shapira,Alan Harding.Low carbon innovation and enterprise growth in the UK:Challenges of a place-blind policy mix[J].Technological Forecasting & Social Change,2016,103.

[6]陆小成.区域低碳创新系统的构建——基于技术预见的视角[J].科学技术与辩证法,2008,25(06):97-101.

[7]张 宁,陆小成,杜 静.基于节能减排的区域低碳创新系统协同激励模型研究[J].科技进步与对策,2010,27(13):29-32.

[8]曲永义.不同规模企业的技术创新绩效与政府的政策导向[J].求索,2009(02):58-60.

[9]徐建中,李奉书,李 丽,等.企业外部关系质量对低碳技术创新的影响——基于知识视角的研究[J].中国软科学,2017(02):183-192.

[10]朱雪忠,罗 敏.以专利政策为核心的低碳政策互动机制研究——从促进低碳技术创新的视角[J].中国科技论坛,2013(04):109-115.

[11]陆小成,刘 立.基于科学发展观的区域低碳创新系统架构分析与实现机制[J].中国科技论坛,2009(06):32-36.

[12]王可达.低碳技术创新的意义及路径选择[J].探求,2011(02):68-73.

[13]崔和瑞,王欢歌.产学研低碳技术协同创新演化博弈研究[J].科技管理研究,2019,39(02):224-232.

[14]刘晓东,毕克新,叶 惠.全球价值链下低碳技术突破性创新风险管理研究——以中国制造业为例[J].中国软科学,2016(11):152-166.

[15]初昌雄,周丕娟.碳金融:低碳经济时代的金融创新[J].金融与经济,2010(02):18-21.

[16]

廖茂临.中国低碳产业发展与碳金融路径改进[J].金融与经济,2012(05):36-38.

[17]

石纬林,张 宇,张娇娇.商业银行开展低碳金融业务的国际经验及启示[J].经济纵横,2013(06):97-100.

[18]牛桂敏.发展低碳经济的制度创新思路[J].理论学刊,2011(03):65-68.

[19]王 琳,陆小成.低碳技术创新的制度功能与路径选择[J].中国科技论坛,2012(10):98-102.

[20]张宏军.我国发展低碳经济的政策选择与制度创新——一个基于路径依赖理论的分析框架[J].科技与经济,2011,24(03):96-100.

[21]陈 悦,陈超美,刘则渊,等.CiteSpace知识图谱的方法论功能[J].科学学研究,2015,33(02):242-253.

[22]曹瑄玮,刘洪涛.基于制度主义视角的低碳创新——丹麦、德国和美国发展风电产业的启示[J].管理学家(学术版),2010(01):3-21.

[23]张 涛.经济转型期中北京與天津的低碳经济发展水平差异[J].天津经济,2014(11):17-21.

[24]陆小成.区域低碳创新系统的内涵、特征及其政策选择[J].湖南工业职业技术学院学报,2013,13(02):28-30+35.

[25]颜 伟,高梦斐.绿色低碳发展模式下煤炭企业自主创新能力测度研究[J].科技管理研究,2017,37(08):20-25.

[26]

赖小东,施 骞.建筑产业低碳技术集成创新管理评价及测度分析[J].同济大学学报(社会科学版),2014,25(05):116-124.

[27]姚 炯,沈 能.技术异质性与区域低碳创新效率评价[J].科技进步与对策,2018,35(22):45-54.

[28]夏晓君,邵俊岗.区域低碳创新系统综合评价研究——以长江经济带为例[J].科技和产业,2016,16(03):46-49+53.

[29]梁 中,李小胜.欠发达地区区域低碳创新能力评价研究[J].地域研究与开发,2013,32(02):116-121.

[30]Kaul V K.Innovation,low carbon development and green growth[J].Social Science Electronic Publishing,2018.

[31]韩 冰,孟凡生.我国装备制造企业低碳技术创新外部驱动机制分析[J].工业工程与管理,2018,23(03):42-49.

[32]徐莹莹,綦良群,吕希琛.基于扎根理论的制造企业低碳创新绩效关键驱动因素识别[J].中国科技论坛,2018(03):81-90.

[33]

张 亮,任立肖.城市智能化与低碳创新的双螺旋联动机制[J].科技进步与对策,2014,31(04):30-35.

[34]岳书敬,王旭兰,许 耀.中国工业行业低碳创新及其影响因素解析[J].财经科学,2014(09):78-87.

[35]李先江.服务业绿色创业背景下低碳服务创新与企业绩效关系研究[J].华东经济管理,2013,27(06):39-43.

[36]毕克新,付珊娜,杨朝均,等.制造业产业升级与低碳技术突破性创新互动关系研究[J].中国软科学,2017(12):141-153.

[37]唐潜宁.低碳约束下制造业减排创新绩效的DEA-Tobit估计[J].统计与决策,2018,34(21):185-188.

[38]华锦阳.制造业低碳技术创新的动力源探究及其政策涵义[J].科研管理,2011,32(06):42-48.

[39]鲍 宏,胡 迪,张 城,等.基于进化潜力分析的产品低碳创新设计[J].计算机集成制造系统,2018,24(08):2053-2060.

[40]裴辉儒,郝筝筝.中国碳金融的工具创新探析[J].时代金融,2012(18):124-125.

[41]蔡宏宇.低碳经济背景下企业自主创新能力测度研究——以湖南数据为例[J].求索,2014(08):57-61.

[42]李先江.服务业绿色创业导向、低碳创新和组织绩效间关系研究[J].科学学与科学技术管理,2012,33(08):36-43.

[43]罗 勇.低碳创新——我国可持续城市化的新契机[J].学习与实践,2012(01):41-45.

(责任编辑:许建礼)

收稿日期:

2019-10-16

基金项目:

国家自然科学基金项目(71964019).

作者简介:

刘姝宁(1995-),女,山西阳泉人,硕士研究生,主要从事低碳创新方面的研究工作.