CT、MRI在弥漫性轴索损伤法医学鉴定中应用价值分析

2018-11-13毛少平

毛少平

苏州大学司法鉴定中心法医科,江苏苏州 215006

弥漫性轴索损伤具有发病急骤、病情重、预后不良、死亡率高等特点,又称之为脑白质剪切伤,属于脑外伤疾病[1],主要是由于颅脑加速过程中,出现小血管损伤、神经轴索,若干预不及时,可引起大面积脑肿胀、血管劈裂、脑内轴索撕裂,后期可出现意识障碍,危及患者生命安全,为了延长患者生存时间,还需加强影像学检查,包括 X线、MRI、CT、超声等[2]。 而该文旨在探索对123例疑似弥漫性轴索损伤患者 (在2016年10月—2017年10月期间选取)为试验对象,均进行CT、MRI检查,并对比两种诊断方式的正确率,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

该次研究人员方便选择123例疑似弥漫性轴索损伤患者。患者平均年龄(48.95±8.51)岁,69例为男性,格拉斯哥昏迷指数(7.48±3.62)分;诱发因素:26例因锐器伤,19例为砸伤,32例为高处坠落伤,46例为车祸伤;临床症状:25例患者存在昏迷症状,18例患者存在意识障碍,56例患者存在躁动不安,42例患者存在眼球位置改变。入选标准:①患者在受伤后,昏迷时间超过6 h;②患者均存在旋转性外力伤或头部受到加速外力作用;③患者均自愿加入该次试验;④患者均无凝血功能障碍;⑤病例已经过伦理委员会批准。

1.2 方法

CT检查:该次使用的双排螺旋CT,在扫描前,需将层间距设置为10~13 mm;厚度设置为10 mm,扫描范围自颅顶部自颅底,实施连续无间隔扫描法,最后将层薄调整为5 mm,从而扫描患者病灶[3]。

MRI扫描:该次使用的MR机,首先将层距调整为7 mm,厚度为7 mm,进行平扫检查,常规检查:T1W1序列进行横断位扫描;T2W1序列进行矢状位或横断位;扫描矩阵256 mm×125 mm,随后进行磁敏感加权成像(SWI)、液体衰减反转恢复序列(FLAIR)、扩散加权成像(DWI),阅片时计算扩散加权成像病灶的数目、部位[4]。

1.3 观察指标

对比两种诊断方式的正确率、特异性、敏感性、误诊率、漏诊率。对比各项诊断方式在颅内异常的正确率。

1.4 统计方法

使用SPSS 17.0统计学软件处理数据,计数资料采用[n(%)]表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

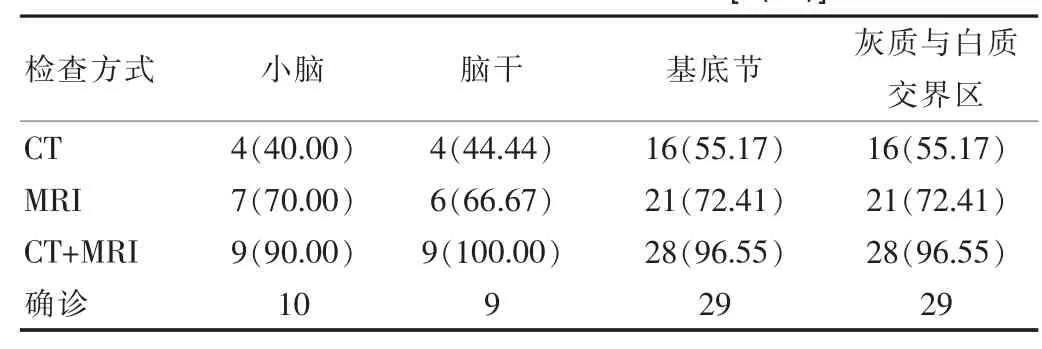

123例疑似弥漫性轴索损伤患者,经确诊的有100例,其中10例为小脑损伤,9例为脑干损伤,29例为基底节损伤,52例为灰质与白质交界区损伤。CT+MRI诊断正确率高于单独使用MRI、CT诊断正确率(P<0.05),同时MRI诊断正确率高于CT诊断结果(P<0.05)。见表1。

表1 对比两种诊断方式的正确率[n(%)]

CT+MRI诊断特异性和敏感性高于MRI、CT诊断结果,误诊率、漏诊率低于 MRI、CT 诊断结果(P<0.05)。见表2。

表2 对比两种诊断方式的价值性

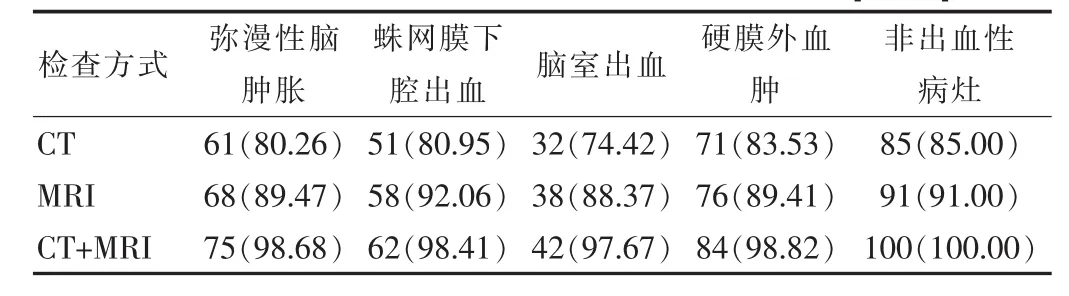

确诊的100例弥漫性轴索损伤患者中,确诊的颅内异常表现为脑内非出血性病灶(100例)、硬膜下血肿(85 例)、脑室出血(43 例)、蛛网膜下腔出血(63 例)、弥漫性脑肿胀(76例),CT+MRI诊断正确率高于CT、MRI组(P<0.05)。 见表 3。

表3 对比各项诊断方式在颅内异常表现的正确率[n(%)]

3 讨论

弥漫性轴索损伤主要是由于大脑成角性旋转加速力导致血管、神经元、轴索的多灶性损伤[5],早期的病理改变为小胶质细胞簇形成、回缩球、轴浆外溢、断裂、扭曲、轴索肿胀,进而出现毛细血管损伤,间质性水肿,最终可发生血灶形成[6]。早期临床症状无明显特异性,通过影像学检查,可发现脑室受压变小,弥漫性脑水肿,严重时,可导致脑沟结构和脑室结构消失,为了进一步确定病情,还需加强影像学检查,从而为临床诊断提供依据[7]。脑弥漫性轴索损伤主要分布在脑白质,是指头部受到外界压力、创伤引起的,主要改变为轴索损伤,属于临床常见的原发脑实质损伤,具有小胶质细胞簇出现、神经轴索回缩球、小灶性出血、广泛性白质出血等特点,且对着相关研究深入,可发现大部分患者可合并颅脑损伤,从而增加死亡率和病残率,且预后较差。常规情况下,弥漫性轴索损伤多发生在脑干背侧、颞叶白质、顶叶深部、内囊等部位,部分患者还可出现在小脑、基底节、丘脑等部位,且大部分为非出血性病灶。

CT具有无创性、无辐射性、安全性高、操作简单、重复性高、价格低廉等优势,具有一定价值性,但CT检查密度分辨力较低,受到一定限制性,而MRI检查能够弥补CT不足之处,且对组织水肿改变检测具有较高的检测能力,对病变部位有较高的敏感性和特异性[8]。分析该次试验,可发现MRI诊断正确率、敏感性、特异性高于CT检查,其主要是由于CT对较大的脑肿胀病变和血灶具有一定特异性,但分辨力较低,因此可出现较高的误诊率,而MRI具有无颅骨伪影干扰性、高分辨率等优势,且能够对组织水肿进行多方位、对序列成像,从而提高检测敏感性,同时SWI对微小出血灶敏感性较高[9]。统计分析,可发现联合诊断正确率更高,能够起到相互弥补作用,从而降低误诊率和漏诊率。同时依据法医鉴定临床表现,多数患者在伤后可出现持久性昏迷(原发性),或清醒期较短,其昏迷的因素与大脑广泛性轴损害相关,其脑内皮髓质交界,脑白质、基底节及脑干等区域出现大小不等的斑点状,条索状高密度影(CT表现);于MRI下,其基底节、脑内皮髓质交界处及脑干等区域亦显示处大小不等的半点,且呈现显著低信号。临床中对于弥漫性轴索损伤法医学鉴定在行影像学诊断时还需注意下述2点,①与小静脉鉴别:钙化灶在SWI序列上呈现为低信号,且小静脉具有结构连续性,SWI序列下呈现低信号影,弥漫性轴索损伤呈现为甩鞭状排列或串珠状;②与脑挫伤鉴别:弥漫性轴索损伤多伤及大脑白质,直径<2 cm,而脑挫裂多伤及大脑灰质,且直径>2 cm。

对于漫性轴索损伤,法医学损伤学鉴定需从有无漫性轴索损伤,导致损伤的因素,其直接性暴力亦或为间接性暴力,检验鉴定需实事求是,坚持致伤因素对于机体造成的原发性损伤及其导致的后遗症为主要依据进行全面的分析、判定,结合患者的临床表现及影像学性质,以此判定漫性轴索损伤。黄金高等[10]学者在《CT与MRI技术用于脑弥漫性轴索损伤诊断价值对比评价》一文中,CT诊断后诊断正确率为43.3%,MRI诊断正确率为65.2%,CT+MRI诊断正确率83.33%,而该次试验中,CT诊断后诊断正确率为40.00%,MRI诊断正确率为70.00%,CT+MRI诊断正确率90.00%,两者无差异性。由此说明,CT+MRI诊断价值性较高,能够为临床治疗方案拟定提供依据。

综上所述,MRI和CT均具有一定价值性,但对于弥漫性轴索损伤患者,实施联合诊断,方可提高临床诊断正确率。