守望敦煌—樊锦诗访谈

2017-12-29顾工,熊莉莎

守望敦煌—樊锦诗访谈

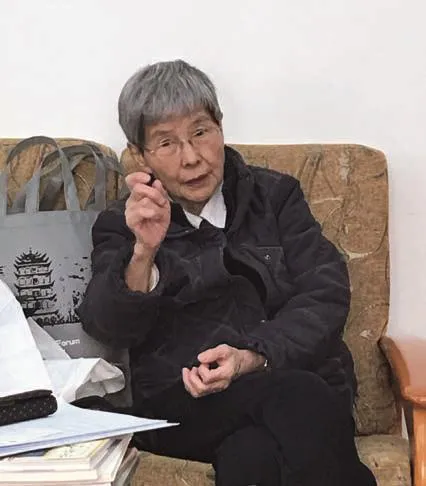

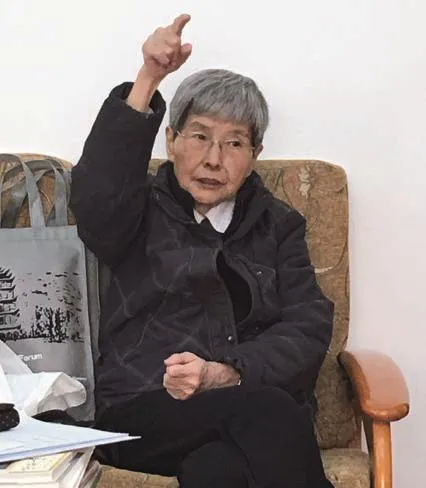

记者(以下简称记):您在敦煌工作50多年,长期从事石窟考古、石窟保护与管理的研究,为敦煌石窟的保护、研究、弘扬事业做出了很大努力,极大地提高了敦煌石窟科学保护和管理的现代化水平。担任敦煌研究院院长17年,一直为工作奔忙,现在做了名誉院长,状态有变化吗?

樊锦诗接受本刊记者采访

樊锦诗(以下简称樊):有点变化。从管理工作岗位上退下来,压力小多了,但石窟工作还要继续做。

记:怎么总结您从大城市来到敦煌这半个多世纪的感悟?

樊:我在敦煌的时间越长,对敦煌石窟的感情越深,对敦煌研究院的前辈越发感佩。因为随着自已对博大、宽广、厚重、高深的敦煌石窟的价值认识逐渐深入,越发地崇敬她,视同自已的亲人般舍不得离开她,总想着如何更好地去呵护她。我们的前辈70多年前离乡背井,在极其艰难的条件下,来到莫高窟,开创了敦煌事业,不仅为我们奠定了继续发展敦煌事业的基础,还为我们留下了宝贵的精神财富。在敦煌研究院成立70周年之际,我总结了16个字的“莫高精神”,即:坚守大漠,勇于担当,甘于奉献,开拓进取。坚守大漠—是说一代又一代的莫高窟人薪火相传,坚守在生活艰苦的戈壁沙漠中,孜孜不倦地为敦煌莫高窟工作;勇于担当—是说自觉以保护、研究、弘扬中华民族优秀传统文化为已任,做到无愧祖先,无愧后人;甘于奉献—是说心甘情愿投身敦煌,顾大家,舍小家,弃享受,耐寂寞,一心为敦煌事业埋头苦干,无怨无悔;开拓进取—是说敢为人先,在科学保护、学术研究、文化弘扬的探索发展历程中,在文物界填补了一个又一个空白,结出了一个又一个硕果。前辈的精神激励着我们,要继承他们开创的莫高精神,踏着他们的脚印,更好地呵护具有“特殊的全球性价值”的莫高窟,为推动敦煌事业的继续发展奋发前进。

1956年,赴榆林窟途中

1955年7月,敦煌研究院美术所孙纪元临摹第420窟壁画

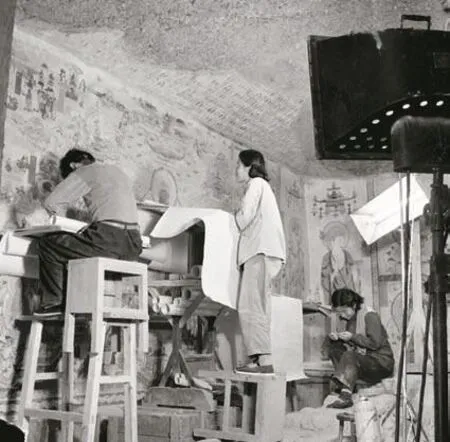

1955年8月,敦煌文物研究所职工临摹第196窟壁画

1956年7月,敦煌研究院美术所李承仙、欧阳琳等在榆林窟第25窟-北壁临摹《弥勒经变》

1956年8月,敦煌文物研究所临摹榆林窟第25窟《外室天王》完成后开会审查

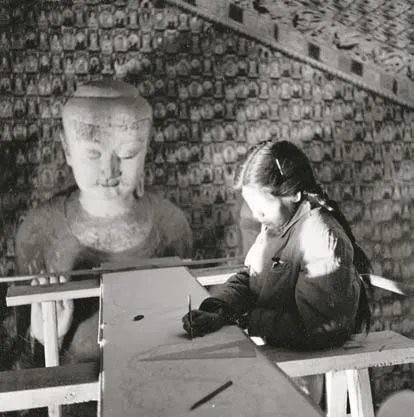

1955年10月,敦煌研究院美术所李其琼在第427窟临摹边饰文样

记:考古是您的专业领域,退休之后还在做考古方面的事吗?听说敦煌石窟考古报告开始出版了?

樊:是的。在我担任院长期间,已出版了第一卷《莫高窟第266-第275窟考古报告》,现在我还在继续做这方面工作。

记:学界对这卷莫高窟考古报告评价很高。它还作为考古方面著作的代表,获得了吴玉章人文社会科学奖。

樊:石窟考古报告应为石窟保护、学术研究、弘扬利用提供全面准确的资料。科学的石窟考古报告,必须对报告所涉及的每个洞窟所有遗迹进行全面、系统、详尽、准确的记录。这卷报告是综合采用了考古、佛教、艺术、测绘、计算机、化学、摄影等人文学科的研究成果和自然科学技术,通过文字、测绘图、摄影图、数码全景摄影拼图等方法,对洞窟遗迹进行记录,然后编纂成考古报告。其内容文理交叉,不仅记录了洞窟建筑结构、塑像和壁画内容,还记录洞窟结构、彩塑和壁画的原建、原塑、原绘及重建、重塑、重绘的遗迹,上下层遗迹之间叠压的空间和时代关系,以及对所用材料、制作工艺和时代的分析。并通过研究分析,对洞窟结构、彩塑和壁画内容及壁画艺术特点提出了新见解。这卷考古报告提供的各种原始资料信息超过了以往的考古报告。百卷敦煌石窟考古报告是项艰巨宏大的工程,我们下了很大功夫,才出版了第一卷,这项工作必需继续坚持长期做下去。

记:你们采用激光三维扫描技术,获得准确的石窟数据,对研究很有价值。一般研究所没有条件进行这种测量。

樊:是的。科学的考古报告,要求对洞窟遗迹的测量一定要提供准确的数据。我们经过各种测量的试验,出版的这本报告采用激光三维扫描技术和计算机软件绘图等技术,解决了石窟建筑结构极不规整、壁画墙面不平整、塑像造型复杂的问题,得到了准确的测量数据。实现了石窟考古测绘的新突破。

记:做这卷考古报告的团队有多少人?

樊:十几个人。有考古、历史、测绘、信息资料、摄影、计算机、化学分析等多学科专业人员组成团队。

记:以后的每一卷都要按照这个体例来做?

樊:是的。基本要按此体例来做,但为了保证今后每一卷的质量,还要不断探索和改进,提高研究和科技水平。

记:这卷考古报告做得如此详细,后人拿这个报告就可以详细了解这些洞窟了。

樊:是的。考古报告记录提供的石窟所有遗迹的全面、可靠的原始资料,是石窟永久保存、研究、利用的基础,也是石窟复原的依据。这卷考古报告是遵照我的导师宿白先生创立的石窟寺考古学体系做的。以前的石窟研究者,多从美术角度去研究,宿先生认为很不够,应该用考古学的方法,对石窟做科学、详细的调查记录,有了可靠的资料为基础,才能开展深入的石窟研究。

记:敦煌石窟跟丝绸之路上的其他几个石窟,比如新疆拜城的克孜尔石窟、吐鲁番的柏孜克里克千佛洞,还有甘肃天水的麦积山石窟,它们之间存在着怎样的关系?

樊:您提到的这些石窟寺都分布在丝绸之路上。敦煌于公元前111年设郡,莫高窟于公元366年创建,期间经过了477年。史书和考古资料证明,莫高窟创建之前,敦煌早已深受汉文化影响。敦煌位于丝绸之路的“咽喉之地”,受到了东西方文明的影响。我认为,敦煌石窟是在接受中原为代表的汉文化基础上吸取西域外来文化和多民族文化的载体。遗迹和遗物说明敦煌石窟在不同时期受到了新疆克孜尔石窟、吐鲁番柏孜克里克千佛洞佛教艺术的影响。莫高窟北朝晚期进一步汉化,其特征与天水同期的佛教艺术较为相似,都体现了以中原为代表的汉文化的影响。

记:现在用的这个莫高窟序列编号大概是什么年代的?

樊:莫高窟的洞窟编号,从20世纪初由西方列强英、法、俄的考古学家开始,后经敦煌官厅、学者继续,到20世纪40年代国立敦煌艺术研究所再次重编。现在我们用的是敦煌文物研究所20世纪50年代初公布的洞窟编号。由于半个多世纪的多次编号,造成研究者使用的洞窟编号也五花八门。为了方便研究者查找莫高窟的历史研究成果,敦煌研究院制作了历次编制的莫高窟窟号对照表。

记:第一卷从开始到出版大概用了多久?

樊:大概经历了20年吧。由于我个人对编篡考古报告的业务水平所限,投入力量和运用科技手段不够等主客观原因,尽管我们不断修改,但是报告达不到全面、准确记录洞窟遗迹的目标。我们的态度是坚持把考古报告做好,再拿出来出版,绝不马虎,绝不草率。在宿白先生的指导下,通过院内外多学科专业人员的团结合作,采用多种现代科技手段,文理交叉结合,经过反复研究、试验、修改,这卷考古报告才于2011年出版。

记:第二卷的完成情况如何?

樊:第二卷比第一卷难度更大,遇到了第一卷所没有的新难点,其工作量三倍于第一卷。洞窟结构和彩塑复杂性加大了技术记录的难度,考古团队力量也不足。但我们仍然坚持认真负责的态度,坚持研究、探索,改进,做不好绝不出版。目前正在采用各种方法,对第二卷的洞窟建筑结构、彩塑和壁画内容进行记录,已完成了大部分工作。

记:这件工作是您到敦煌几十年来以来最看重的一件事。

樊:对我这个学考古的人来说,大学毕业,分配到敦煌研究院工作,任务就是从事石窟考古,就是要做考古报告。做不出考古报告,成为我长期放不下的心结,或者说包袱。我曾说过做不出考古报告,院长当的再好也没有用。再说,过去除有整窟临摹外,已有许多的敦煌石窟研究成果,出版物已然不少,有的研究成果水平也很高,但多是研究洞窟的局部,已有出版物只能说都是石窟选集。长期没有一部全面、系统、详细而科学的整窟资料,这样就不能给研究者提供可靠完整的原始资料,会使敦煌石窟研究难以深入。因此,我经常产生没有尽责的内疚。现在已出版了敦煌石窟考古报告的第一卷,虽心中略有安慰,但这是我到敦煌近半个世纪才交的考卷,还是感到我有推ƒ不掉的责任。所以,我想在有生之年,要为敦煌石窟考古报告继续做工作。

记:除了考古之外,对敦煌壁画的临摹也是一项重要的工作吧?

樊:是的。画家们多半愿意搞创作,不太喜欢临摹。抗日战争时期的1944年,国立敦煌艺术研究所创立,临摹是当时的一项主要业务。一些画家来到敦煌莫高窟,看到古代艺术家创作的敦煌壁画如此动人,被牢牢地吸引住,开始临摹壁画。业余时间他们也搞创作,并用他们对敦煌壁画的理解,将其中的精髓溶入其创作之中。临摹和创作都取得了较好成绩。现在我院美术研究所主要任务是六字方针,即临摹、研究和创作。

记:几十年来,对敦煌壁画的临摹贡献最大的、画得最好的是哪些人?

樊:段文杰、李其琼、史苇湘等先生都画得很好。还有常书鸿先生,他用油画的技法临摹敦煌壁画,也取得了非常好的效果。

记:他们当年临摹都是在洞窟里面吗?

樊:在没有数字化技术之前,只能在洞窟里对照着壁画临摹。前辈们刚到莫高窟时,洞窟所依附的石窟崖体破败不堪,已无法攀登,只有攀爬“蜈蚣梯”,才能进入洞窟。前辈们因上洞窟工作极不方便,只有少喝水或不喝水到洞窟去临摹。当时的莫高窟没有电,他们只能靠“借光法”,也就是使用镜子在洞外把阳光反射到洞内的白纸上,使整个洞窟亮起来,但是要随着太阳的脚步,频繁地移动镜子。那些实在无法采用“借光法”的洞窟,只能“秉烛作画”,即借蜡烛照明临摹壁画。据我回忆,莫高窟1981年才供电,在此之前的壁画临摹,为了保护洞窟,除了“借光法”,最多也只使用汽灯而已。

记:常书鸿、段文杰这些前辈,在石窟保护和敦煌艺术研究中有什么作用和意义?

樊:常书鸿先生1943年来到莫高窟,次年创办了国立敦煌艺术研究所(1950年改名为敦煌文物研究所,1984年扩建为敦煌研究院)。他是敦煌研究院的创始人,敦煌保护、研究、弘扬事业的开创者和奠基者。他原来是一位著名的油画家,并不搞保护,但当他看到满目疮痍的莫高窟,在极其艰苦的条件下,他除带领画家临摹壁画外,还开始清理洞窟内的积沙、整修洞窟和环境,开展了洞窟编号及洞窟内容和供养人题记调查,又到上海、南京等地举办敦煌壁画临本展览。新中国诞生后,常先生继任所长,得到了中央文化部的大力支持,开展了治沙、修复壁画、加固崖体等一系列工作。周恩来总理曾亲自签署拨出巨款,在常先生领导下,加固莫高窟南区大片危崖和洞窟,取得了良好的保护效果。常先生曾多次在国内外举办敦煌艺术展览,为弘扬敦煌石窟艺术起到了重要作用。常书鸿先生领导下开展的保护、研究和弘扬工作,为未来敦煌事业继续发展打下了坚实的基础。

段文杰先生1946年来到敦煌,与常书鸿先生等前辈一道开创了敦煌石窟的保护研究事业,是敦煌研究院的创始人之一。20世纪80年代初段先生继常先生之后,担任了敦煌研究院院长。他利用改革开放的大好形势,使保护工作加强了国际合作,学习和引进了国际文化遗产保护的先进理念、先进技术、先进经验,特别是通过国际合作与交流,培养了一大批科研人员队伍,逐步建立起保护科研实验室,保护水平迅速提升,开始从过去对壁画的抢救性保护走向科学保护、从局部保护走向本体和环境的整体保护。段先生带领敦煌研究院的学者与国内敦煌学界的学者共同努力,出版了《敦煌莫高窟内容总录》《敦煌莫高窟供养人题记》《敦煌石窟艺术研究》《敦煌研究文集》《敦煌石窟艺术》(22卷本)等一批有分量的论文和著作,极大地提高了敦煌研究院的研究水平,拓宽了敦煌石窟的研究领域,使敦煌研究院成为敦煌学研究的重要机构。他倡导创办的《敦煌研究》期刊,已成为敦煌学研究的重要平台,在国际学术界产生了广泛影响。他还想方设法培养年轻人,为敦煌保护研究事业的持续发展留下了一批人才。段先生将一生奉献给了敦煌,是莫高窟人的杰出典范,在领导敦煌研究院期间,敦煌石窟的保护、研究和弘扬各项事业上了一个很大的台阶。

[唐]菩萨 敦煌莫高窟第159窟西壁龛内北侧

记:我们今天看了“心灯—段文杰先生百年诞辰纪念展”,他的敦煌壁画临摹水平确实很高。

樊:段文杰先生总结出三种临摹方法。一种是客观临摹。就是按照壁画现状,如实临摹,这种方法是临摹工作的基本方法。另一种是旧色完整临摹,壁画的组织结构、人物形象、色彩变化等,都一一依照现状临摹,但残破模糊的地方,在有科学依据的情况下可有意识地还原。这样的临本,可以免去观众在残破模糊的画面上寻找人物形象的困难。还有一种方法是复原临摹,就是要恢复原作未变色时的面貌。莫高窟北魏第254窟《尸毗王本生》临本、唐代第194窟《帝王图》临本、唐代第158窟《各国王子举哀图》临本,是段先生客观临摹和旧色完整临摹的代表作。盛唐第130窟《都督夫人礼佛图》是研究性复原临本,被公认是复原临摹作品的典范之作。1955年这幅壁画原作虽然不少地方还能看清,但脱落漫漶之处也很多,随着时间的推移可能会进一步模糊湮灭。复原临摹这幅壁画难度很大,要求非常严格,必须要有根据。为了复原临摹这幅壁画,段先生做了很多研究对比工作。对形象不清楚的地方,要从其他相似且保存完整的地方去找根据,并反复考证和研究,才将其补全,这样才能保证复原临本准确无误,忠于原作。现在这幅壁画已完全模糊不清,段先生以高超的技艺绘制的复原临本为莫高窟抢救保存了一幅唐代大幅仕女图,也相当于是一次抢救性保护。

段先生之所以能总结出沿用至今的三种临摹方法,是他的潜心苦学、苦练、苦钻的结果,正确掌握了敦煌石窟千年古代画师的绘画技巧,达到了得心应手、形神兼备的高度。段先生完成的敦煌壁画临本数量最多,质量最高,最接近壁画原作的神韵,至今无人超过。

记:段文杰先生在敦煌壁画艺术研究方面也取得了非凡成就。他能够把握敦煌壁画艺术的时代发展脉络,对各个时代的作品做了宏观的梳理和研究,并从美学的角度探讨敦煌艺术的风格特征。

樊:段先生为中日合作出版的五卷本《中国石窟·敦煌莫高窟》,写出了《早期的莫高窟艺术》《唐代前期的莫高窟艺术》《唐代后期的莫高窟艺术》《晚期的莫高窟艺术》一组论文,其后又对隋代、初唐时期的敦煌壁画艺术作了探讨,发表了《融合中西成一家ƒƒ莫高窟隋代壁画研究》《创新以代雄—敦煌石窟初唐壁画概观》。为《中国石窟·安西榆林窟》一书撰写了《榆林窟的壁画艺术》一文,这一系列论文可以说概括出了一部相对完整的敦煌石窟艺术发展史。段先生把敦煌艺术放在特定的社会历史环境中,深入透彻地探讨了佛教思想、社会环境对石窟艺术发展的影响,并详实地分析了各时代敦煌石窟艺术的发展、演变,揭示其艺术发展的内在规律,他对各时期艺术风格特色的总结,今天已成为我们认识敦煌艺术的基础理论。

记:现在敦煌研究院美术研究所的临摹工作有什么变化?

樊:时代在发展、科技在进步,现在临摹条件得到了很大改善,临摹工作水平也相应得以提高。一是过去较长时间因为缺乏经费,没有条件运用矿物颜料,只能采用水粉、水彩或国画色。现在的临摹,有条件使用矿物颜料,美术研究所的画家们严格按照古代壁画使用的矿物颜料来临摹,古代壁画用什么石色,我们就用什么石色着色。运用矿物颜料临摹的临本,能充分发挥矿物颜料的发色效果,它更接近敦煌壁画的厚重质感。二是过去临摹起稿是个难点,既费工又费时。数字技术的迅速发展,使敦煌石窟壁画数字化图像更加准确,临摹工作可借助壁画数字化技术,依据准确的数字图像打印稿为底图来起稿和上色,采用数字技术后,不仅提高了临本的质量、提高了工作效率、减轻了临摹工作强度,而且还可以不用天天进洞窟里面,有利于洞窟保护。

段文杰临摹敦煌壁画

记:敦煌壁画对于中国美术史是一个巨大的补充,尤其是对于北朝、隋唐美术史研究。

樊:是的。从六朝到唐代正是中国绘画艺术从发展走向辉煌的重要阶段,也是画家迭出的时代。可惜,许多著名画家画在长安、洛阳等中原寺院内的壁画已灰飞烟灭。现代国内外博物馆收藏保存至今的中国传世绘画,多为五代、宋以后的作品,六朝到隋唐名家留世的绘画作品极其罕见。唯独敦煌壁画为我们保存了这个时期绘画的真迹,成为我们认识六朝到隋唐时期绘画仅有的珍贵资料。如画界推崇的六朝到唐代的顾恺之、陆探微、张僧繇、阎立本、吴道子等画家的绘画风格,都可以从敦煌壁画中找到其踪迹。敦煌石窟中,十六国、北朝、隋、唐壁画艺术的真迹,是研究北朝和隋唐美术史不可或缺的珍贵资料。

记:过去敦煌受到东西两个文化的影响,现在是否敦煌又可以去影响东西方?

樊:敦煌文化遗产,是通过丝绸之路两千多年来和印度文明、希腊文明、波斯文明、中亚文明等世界几大文明与中华文明交流、汇聚的结晶,体现了丝绸之路沿线许多国家共有的历史文化传统。现在我们进一步挖掘利用敦煌文化遗产资源,通过加强敦煌文化遗产的国际合作与交流,可以架起我国与丝绸之路沿线国家文化交流与合作的桥梁,助力“一带一路”战略的实施,促进我国与丝绸之路沿线国家的民心相通。

记:国内外都有专家学者在研究敦煌学,研究的情况如何?

樊:敦煌学是一门国际性的学问,至今已有100多年的历史。1900年发现了敦煌藏经洞出土文物,20世纪初西方列强的探险家来莫高窟劫掠藏经洞出土文物后,敦煌藏经洞出土文物就流散于世界十余个国家和国内三十多个博物馆、图书馆。国内外的学者几乎同时开始了对藏经洞出土文物的研究,逐渐又扩大到对敦煌石窟内容和艺术的研究,各自取得了许多学术成果,各有贡献。过去国际上曾一度流行“敦煌在中国,敦煌学在外国”的说法。上世纪80年代以后,乘着改革开放的东风,我国在以季羡林、常书鸿、段文杰等为代表的一批著名学者的影响带动下,学者们奋起直追,扩大了敦煌学的研究机构,建立了一支老中青结合的研究队伍,出版了大量高水平的研究成果,经过三十多年的辛勤努力,敦煌学在中国取得了历史性的成就。现在连外国学者也公开承认中国是国际敦煌学研究的中心。季羡林先生曾说,“敦煌在中国,敦煌学在世界”。改革开放以来,我国与国外的敦煌学者也在不断地加强和扩大交流与合作。

记:敦煌研究院对全世界范围的敦煌学研究,有没有进行总结性工作?

樊:据我所知,敦煌学研究分散在世界的英、法、俄、德、日、美等十多个国家,各国研究关注的研究领域各不相同,研究者众多,研究范围广泛,研究成果比较丰富,研究情况十分复杂,有学者对敦煌学研究中个别领域做过总结,但至今还没有一个机构有能力对全世界的敦煌学做总结。

记:说到数字化敦煌,您实在非常具有战略眼光。请您谈谈数字化最早的构想和实施?

樊:由于莫高窟壁画在逐渐褪化,这个事沉甸甸的压在我的心头,我总在想有什么办法把珍贵稀有的敦煌石窟艺术保存下来。在20世纪80年代末,一次偶然的机会,当我看到了计算机,知道了“图像数字化后储存在计算机中可以不变”,使我深受启发。经过不断琢磨,一个构想渐渐明晰起来:可否将敦煌石窟所有洞窟及其窟内的壁画和彩塑建立数字档案,使其能“永久保存,永续利用”。于是,敦煌研究院在文物界首先开始了敦煌莫高窟壁画数字化试验,并利用改革开放的机遇,与美国西北大学合作,引进了当时比较先进的数字技术,采用了覆盖式拍摄采集和电脑图像拼接的壁画数字化方法,建立了敦煌石窟数字档案。这是一项浩大繁重的工程,我们长期在坚持做这项工程,一定要把全部洞窟的数字档案完成,并能让敦煌数字资源为石窟保护、学术研究、弘扬传承发挥积极作用。

记:遇到过什么样的困难?

樊:在做数字档案的同时,我们利用数字资源,使敦煌石窟艺术走出敦煌,走出甘肃,走出国门,让它活起来。我们在国内外举办多次数字展览,举行了数字敦煌艺术“进校园、进社区、进军营、进企业、进乡村”的活动,为参观的游客制作放映数字电影,上线“数字敦煌”30个洞窟资源让全球都能点击观看等等。要使敦煌数字资源发挥更大的作用,我们还存在一定的局限和不足。今后,我们要加强数字资源储存管理的安全,“数字敦煌”要进一步实现智慧化的检索功能,逐步完成敦煌壁画、壁画保护、敦煌学等各方面的知识图谱与知识库建设,丰富数字展示形式,研发敦煌文化艺术元素自动提取工具,支撑文创产业发展等。

记:从保护方面来说,目前莫高窟面临什么样的压力?

樊:目前敦煌莫高窟面临旅游热的压力。敦煌石窟刚对外开放的第一年,游客才一、两万人次,1998年上升到年20万人次,2001年又升到年31万人次。此后每隔二、三年以10万人次的速度增加,至2014年达到年81万人次。2015年增至年115万多人次,2016年又增至年135万多人次,2017年再增至年170多万人次。我们经过多年科学的调查、计算与核定,已正式公布了莫高窟的日游客最高承载量为6000人次。但是近年莫高窟每到旅游旺季(5-10月),游客人数远远超过了日最高承载量。敦煌莫高窟这份具有无与伦比价值的世界文化遗产应该给公众展示,让人民共享中华民族优秀传统文化。可是,这些洞窟普遍空间狭小,壁画和彩塑采用的泥土、草料、木料和颜料等材料十分脆弱,绵延千余年的洞窟文物,几乎普遍不同程度地产生了各种病害。每天超量的游客进入洞窟带来了温度、相对湿度以及二氧化碳浓度的持续升高,对壁画和彩塑保护造成潜在的威胁,甚至使壁画已有的病害,会雪上加霜。如今莫高窟相当于“重病在身的老人”还在继续负重。

记:保护的压力之大可想而知。

樊:是的。我们从2014年开始,已经改变为先看数字电影,后实地参观莫高窟,并运用高新科学技术预约管理相结合的新模式,对保护洞窟和提高游客参观质量起到了较好的作用。我们会在继续坚持莫高窟日最高游客承载量的同时,进一步丰富参观内容,改进管理方式,以满足不同游客的需求。

记:在敦煌遗产保护的各个领域,在您的倡导和推动下,《敦煌莫高窟保护条例》和《敦煌莫高窟保护总体规划》先后公布实施,从壁画病害防治到崖体加固,从环境监测到风沙治理,走上了依法保护、技术保护的路。

樊:文化遗产的保护、研究、弘扬、管理工作永远没有终点,我只不过是长征路上的一个接力棒手,前面的路还很长,未来还需要研究院有更多的保护、研究和弘扬的接力棒手,去精心呵护敦煌石窟,代代相传,薪火不断。

记:最后,作为老一辈莫高窟人,您对年轻人有什么寄语?

樊:我认为年轻人选择来到敦煌工作,是正确的。因为莫高窟具有无与伦比的价值,其博大精深、高深厚重的壁画和彩塑内容,有研究不完的问题。敦煌研究院建院70多年,经过几代人努力,已为未来发展创造了较好的工作和生活条件。万事俱备,只待来者。希望年轻人学习继承前辈留下的莫高精神,静下心、待得住、耐寂寞、下功夫、深钻研,做出无愧祖先、无愧前辈的更好更大的业绩,为文化强国,为中华民族伟大复兴努力奋进。

时 间:2017年10月13日

地 点:敦煌研究院

采访整理:顾 工 熊莉莎

樊锦诗,1938年生,浙江杭州人。1963年毕业于北京大学历史系考古学专业,同年到敦煌文物研究所工作至今。曾任敦煌研究院院长,现为中央文史研究馆馆员,敦煌研究院名誉院长、研究员。著有《莫高窟第266—275窟考古报告》《敦煌石窟》《敦煌石窟全集·佛传故事画卷》《中国壁画全集·敦煌3·北周卷》《安西榆林窟》等。

韩少玄