敦煌艺术的源流与内容

2017-12-29常书鸿

□ 常书鸿

敦煌艺术的源流与内容

□ 常书鸿

一

敦煌石窟艺术,在北魏创始的时期已经达到高度的技术水准,显然的,它不是从敦煌石窟中发生滋长的原始艺术。因此,谈到石窟艺术作风,不能孤独地在敦煌就地分析,孤独地只限于敦煌本身。一个正本清源的处理,有它必然的需要。

首先要解决的,就是敦煌艺术的本源问题。

[晚唐]张议潮出行图 莫高窟第156窟南壁

在汉武帝的时候,敦煌就是一个总管东西“华戎所支”的都会。随着政治经济的开拓,文化也一定会有它发展的面貌。从历史上,我们看到敦煌在汉朝的时候有张奂、张芝;晋朝有索靖;南北朝有刘昞;隋唐时有薛世雄及沙门竺法护等等,都是著名的文艺与政治方面的人物,这不但说明了敦煌在当时文教的昌盛,并且使我们理解敦煌应该有莫高窟前期艺术存在的必然性。

不幸的是这个僻处在边塞的小城市,在不断地受到敌人的攻击与几度陷落的灾难中,倾圮了汉唐城池。经过长时期流砂风雪的剥蚀,现在仅存几个黄土堆,在夕阳寒风中是唯一的标志着“华戎所支”都会的古迹了。

为了探讨一点敦煌艺术前期的消息,1943年,由夏鼐、向达、阎文儒诸先生主持的考古发掘队,曾在莫高窟附近废墟和古墓中做了一番新的发掘工作。因限于经费和人力,虽然在佛爷庙附近墓穴中发现充分保持汉画风格的六朝前期的彩画墓砖数百块(该项砖石由夏鼐先生复原移存敦煌艺术研究所)已经获得若干在佛教艺术前期敦煌艺术作风的启示,但还没有找到大家所渴望的进一步的证据。所以直到现在为止,我们做敦煌艺术工作,仍只限于以敦煌艺术本身做出发点。当然,我们同意向达先生的意见,敦煌艺术是应该包括莫高窟(即千佛洞)、榆林窟(即安西万佛峡)、西千佛洞三个地区的一个系统。这个三位一体的艺术系统,因为莫高窟规模的广大与它所包含的历史文献和艺术形式的丰富,我们大部分是以莫高窟为尺度来展开工作的。

二

今天谈到敦煌艺术的人,都免不掉要说到它与希腊、印度、犍陀罗艺术的关系。但另一方面却忽视了它与祖国民族艺术一脉相传的事实。

我们知道中国艺术的长成与发展早在三代、周、秦的时期,而壁画的创始见于史籍的已有明堂画着尧、舜、桀、纣肖像的壁画。今天根据殷墟、乐浪以及辽阳出土文物的高度技术水准来说,中国造型艺术的各部门早在四五千年前已达到它正常发展形势的事实也是不可否认的了。不过这里还没有搞清楚的,就是从甘肃仰韶期中国原始社会的彩陶文化到三代青铜时代的中间,似乎应该还有一段民族艺术的启蒙时期尚未为今人所发现。这个历史的悬案,有待于考古学者的努力。

从三代以后出土的铜器、漆器的纹样来看,反映着当时人类生活的似乎可以分为两类:第一类是严肃工正饕餮螭夔的三代铜器。那是高度技术的象征的纹样,从这种高度的技术作风中,它所透露出来当时人民生活的意识,是当时人类在长期与自然生活搏斗的过程中,尚留有对于猛兽的恐惧心理,而藉此提起自己警惕的。这种纹样大都以严格刻板的对称形式布置,铜器本身线条硬直而锋利,所以带给我们的感觉是压不过气来的当时奴隶社会拘谨板滞的气氛。第二类是从乐浪与长沙出土的漆器以及辽阳等地发现的汉墓内的壁画。这些作品,大部分都有着流利奔放的描绘与飞动旋转的气势,透露着人类是主宰自然的动力;中国艺术到了汉朝,把那庄严重厚的三代文化逐渐推向写实的道路,在造型的具体表征上说是进一步达到了生动活跃的境界。

敦煌莫高窟

这时候,配合着生活与造型建筑的各种式样的绘画技术,我们看到记载着楚先王庙、公卿祠及鲁灵光殿那些描绘着“山川神灵”的琦玮谲诡与“图画天地,品类群生”的热闹场面的壁画。阿房宫与未央宫在承明殿所画的“屈轶草,进善旌”等壁画,以及汉武帝在甘泉宫所画的“天地太乙诸鬼神”、汉宣帝时代“单于入朝”等等,一直到辽阳的墓穴壁画,我们应该确实地了解中国壁画艺术,在距两千馀年前已经是到达它坚定成熟的叙事史画的高度艺术标准了。

三

就是这个时候,佛教在印度阿育王死灭后的衰败情势下自西域传入祖国的内地。佛教本身像其他宗教一般,在开始的时候并不具备一定的艺术形象。自从纪元前4世纪左右释迦死灭二世纪之后,阿育王为了纪念释迦生前的圣迹,使巡礼拜佛的善男信女有所寄托,在西纪前3世纪的时候曾建立了数十个铭刻着佛经文典的石柱,作为传布和崇信佛教的一个中心征象。当唐玄奘去印度的时候还存有30个柱子。

与阿育王石柱同时的,是藉亚力山大王东征的胜利侵入中亚与印度内地的希腊王国(所谓“亚力山大里亚”)的建立。这个新政权的建立随即把所谓希腊文明的形式灌注在北印度犍陀罗地方。因此,石柱的形式与内容更丰硕起来,而演变成为塔婆的形式。所谓阿育王建造的石塔八万四千个,就是进一步在质量上提高的表示。在内容方面,除了经典铭文外,大抵带有装饰风味的佛生前圣迹的叙述。那是与凡人一般,是释迦生前的故事,并无丝毫偶像的观念存在着的。如佛陀伽耶(公元前100年)释迦成道古迹的圣树佛座等等。

一直到汉灵帝光和二年(179)大乘佛教创始之后,迦腻色迦王才开始铸造佛像。《般舟三昧经》上记载着:“复有四事,疾得是三昧,一者佛形象,用成是三昧。常造立佛形象。”这是人们起始把“大无边的佛法”与“佛力”在一个可以用形象表现的范畴中表现出来了。

巴米扬大佛 约5世纪

关于这个佛像历史的开端,玄奘三藏在《大唐西域记》的“梵衍那”条上记载着:

王城东北山阿有立佛像,高百四五十尺,金光晃耀,宝饰焕烂,东有伽蓝,此国先王之所建也。

梵衍那在今阿富汗的巴米扬地方,是古代印度西北犍陀罗与巴克特里亚(即大夏)中间唯一通商大道。大佛就开凿在这个通道上,佛高55公尺,这是最原始立佛的形式。这个立佛形式,据关卫的《西方艺术东渐史》上记载:

大夏(即巴克特里亚)的地方,早就有许多希腊人住着,所以,关于堂塔的建筑和佛像的雕刻,多成于希腊工匠之手。一时造型艺术大为发达。这便是所谓犍陀罗艺术;有了这样艺术之后,才有佛像制作的流行。即最初制作佛陀的尊像的乃希腊艺术家。所以最初的佛像,无论是面貌或服装,都完全带着希腊风,佛陀的尊像,同阿波罗(Apollo)的神像一般,无论是头发面相或衣服,完全是希腊罗马式。

这个糅合了印度佛教的教义与希腊艺术的形式而产生的犍陀罗佛教艺术,在新生滋发的情形下,分成下列三条路来传流:一、从犍陀罗的大月氏国越葱岭经西域而传入中国。二、南下回返到印度,而与印度本位艺术相结合,造成希腊印度艺术。三、西行波斯,经过萨珊王朝(Sussanidae)发扬光大,经过希腊罗马的古典形式,而造成了辉煌的拜占庭(Byzantium)艺术。这是糅合东西文化精粹的艺术形式。

犍陀罗佛陀头像 约3世纪

这里不能忽视的一个现象,是印度佛教随着阿育王的逝世,早已走上衰退的道路了,所以犍陀罗艺术虽然按照上述三个方向传流,实际上能存在而滋长生发的道路,只有走向东方的中国与西方的欧洲。

中华民族是具有无比丰富的融合吸收与感化异族文化的力量的。当公元2世纪后半期佛教的中心已逐渐由印度转移到大月氏国的时候,迦腻色迦王为了在中国推行佛教,以有名的高僧支娄迦识与安世高为首率领着西域的佛僧都来到中国,从事各种译经与传教的活动,随着佛教输入而来的异族文化,如胡琴、胡笛等等,一般已得到中国朝野的爱好和喜欢。尽管汉灵帝喜欢胡服、胡帐、胡床、胡坐、胡饭等等,但到了标志着意识形态本质的关键,我们的祖先即毫无犹豫批判地进行了是非取舍,决定了民族立场而知所适从。例如莫高窟表现最多的《阿弥陀佛经》,当其在北魏初期传入中国之后,却把那一个题旨配合了当时王公贵富求仙成道长生不老的愿望,索性把阿弥陀佛改为无量寿佛了,这个事实证明了伟大民族的本质,是怎样用自己的观念来体味印度佛教教义的,所以羽田亨在他的《西域文明史概论》中说道:“西域的佛教事实上已不是纯粹的印度佛教,而是经过了一些变化的佛教。”

四

佛教文化自西方经旧时的路线来到了中国,从现在尚存的古塔中可以看到南北两条路线。在这两条路线中,至今尚遗留着北路以库车克孜尔为主,南路以于阗、米兰等处为主的多少含有贵霜王朝的犍陀罗艺术系统的艺术遗迹。但从那些壁画的特质看来,标识着7世纪左右唐代风味极盛的用色与描法,以及内含的对象与人物,我们却无可怀疑地认定它是中华民族文化向西域流布的反映。我们知道,西域偏处深山旷漠,一直是游牧与其他少数民族住在的地方。那边的人民生活方式,动荡的政治局面,个别的宗教形式与不定型的文化成分,在佛教、耶教、回教、摩尼教错综复杂地展开的领域,艺术的发展是要受到限制的。

假如到如今还存在着南北两疆在西域通道上(如库车、焉耆、吐鲁番、和阗、尼雅、米兰等处)的佛教艺术,那简单地可知就是受了汉唐文化影响传流的缘故。

格鲁兀得,在截取了中华民族艺术宝藏之后,与勒可克同样以武断的抹杀事实的见解,把新疆艺术分为犍陀罗(库车)、古代土耳其、近代土耳其(即回纥式,吐鲁番附近)与喇嘛式(即西藏式)四种。这些侵略者是如此荒唐地没有把整个中华民族的文化形式计算在内。

只要看一看现在的敦煌艺术,像历代美术史陈列馆一般的具体证例,我们不难了解中国艺术传统是如何在这个汉唐文化交流的十字路口,启发它光芒四射的民族特性。

敦煌,不特是现今中华民族文化的宝库,而且是汉唐民族保留传统的都城。由于汉末黄巾、董卓的大乱,以及南北朝时代中原文化的杀戮,使这个偏处边疆的文化古都,成为士大夫避难的乐园。因此能一直保留着汉代正宗的文化传统,这个没有被战乱摧毁的民族文化中心,像南面的荆州、北面的北京与东面的会稽一般,到后来都成了复兴民族文艺的一个重要的刺激力量。

敦煌,不但保持了民族传统的特点,而且因为地处古代中西交通的要道,也自然地形成了中西文化荟萃的都市,中央亚细亚经过西域传来的西方文化,据关卫在他的《西方艺术东渐史》上的推断:“中央亚细亚的东南部,即西土耳其斯坦的突厥族,我们可以肯定地说,他老早就熏染了希腊罗马系统的艺术的文化。又就地理上的关系说来,他受波斯的感化亦必很深。即他也曾从波斯的安息国吸收过希腊艺术,也曾从萨珊朝吸取过欧罗巴系统的艺术。”

一个如此含有复杂系统的文化潮流,来到了这个没有被战乱所摧毁而保持完好的中华民族文化的中心敦煌之后,祖国伟大而优秀的传统力量,自汉魏(公元1世纪)到六朝(公元5世纪)这一段长时期,是这样机智批判地融会贯通地接受并且融合了外来的文化。

佛教艺术从印度、梵衍那进入新疆的南北两路而到达敦煌糅合了民族特质之后,又分南北两路散布开去:南路经麦积山、泾州、广元、大足到乐山,北路经云冈、龙门、巩县、天龙山到响堂山。从这两路散布开去的艺术迹象来看,在包括民族形式的飘带、衣褶及形体的更换、内容的蜕变各方面,是愈益接近中原,愈益充分地表示出了民族的色彩。

敦煌是远处边陲的民族文化的前卫,也是首先给复杂错综的外来文化以冲刷洗练的第一站。

五

现在我们且从敦煌壁画中看一看佛教艺术传入中国之后的演变情形。显然的,佛教文化传入中国之后,中国艺术无论在思想、内容、技术各方面都承受着相当的影响,但这个影响是仅止于个别的“流”的方面,而不是本源的问题。

从思想方面说,印度佛教教义的那种消极的“无为”思想,不能为当时人民所接受。这里,在隋唐时代壁画中以西方净土变来代替佛陀本生牺牲故事这一点可以得到几许线索。如上面已经讲过的,他们在北魏初期就把阿弥陀佛改为无量寿佛这方面,正说明了佛教教义,在那时候已把适合秦汉以来当时朝野求仙入道长寿的愿望,改变为行善礼佛往生不死的观念。

从内容方面说,也随着佛教思想的转变,把过去鉴贤戒愚、颂功扬德零碎标榜对象,变为统一的对以如来佛为首善行的模拟。从佛本生经与佛本行经各方面来烘托出一个享尽人间富贵快乐的太子,为了不愿世界上有生老病死种种痛苦,而以自己的出奔山林、苦行成佛来拯救世界的经过。像许多宗教的教主故事一般,所谓“放下屠刀,立地成佛”,所谓“万善同归”那一类封建道德的控制,是这样在过去统治的矛盾社会中,起了不小的便利奴役与剥削广大劳动人民的作用。

我们不难了解,为什么在六朝的壁画中有许多本生故事壁画,以及在隋唐宋元各朝有规模宏大的经变故事画的缘故。那时候,王公贵富,那些已经享尽人间豪富的统治阶级,为了更进一步巩固与发展自己无尽的欲望,他们用尽一切权力与财富,来支持这个宗教的社会地位。他们支持佛教,是为了要巩固自己的统治政权,他们支持佛教,是为了要修炼来世的荣华富贵。

因此,人民生活不但不能借此获得幸福,日处于“水深火热”“民不聊生”的被压迫被剥削的现实环境中,他们的“苦劳怨曲”,他们的“生老病死”,并没有像悉达多太子出游四门时为当时统治者所注意。于是,亿万个被束缚在“劫数难逃的命运”中的劳苦大众,在无可如何的呻吟叹息中,只有拿释迦如来生前苦行的往事,来作为自己做奴隶的榜样,以“随遇而安”“听天由命”来安慰自己。

就是在这样悲惨的阴影中,无数劳动人民被奴役,利用自己的汗血,一代又一代,经过了二三千年漫长的封建统治,完成了世无匹敌的伟大的文化史迹。敦煌莫高窟,就是在这样的时代,利用人民对于宗教的信仰而创建的石窟寺。

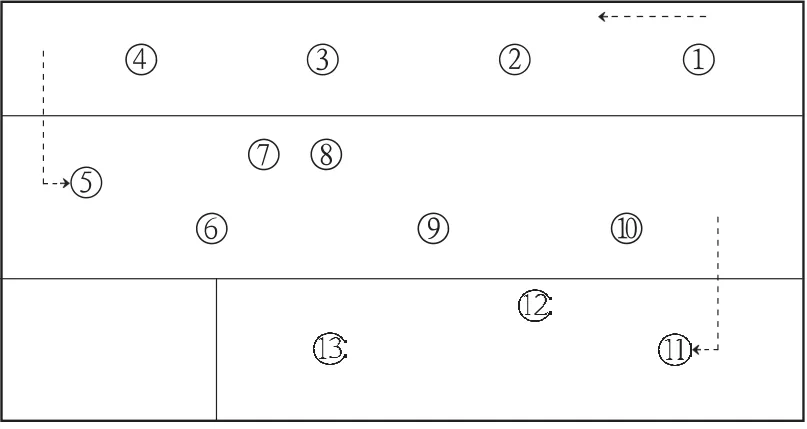

莫高窟在今敦煌城(清雍正三年,1723年修建)东南40华里的地方。它修建的年代,根据现有的文献,应该介乎353年与366年之间,包括4世纪的北魏一直到14世纪的元朝一千年间。各代修建的洞窟在唐朝的时候共有千馀个。但经过长久的毁损,现在据我们整理的结果,存有画壁及造像的石窟共469个。这里面包括魏窟22个、隋窟90个、唐窟206个、五代窟32个、宋窟103个、西夏窟3个、元窟8个、清窟5个。许多不同时代创建的洞窟,在洞窟结构及壁画造像形式方面,都具备着各不相同的特点。北魏洞窟形式都是模仿印度支提的制度,前面入窟的地方凿成与屋宇一般的人字披间,这是一个便于礼佛跪拜的前庭,窟的后半部有一个龛柱(即中心柱Autel Central),这是为进香礼佛时沿着印度礼佛习惯,做回旋巡礼时的Pradaksina时用的。隋朝的洞窟大约可分两种:一种沿袭北魏的龛柱形式,一种是中央平广而三面有龛壁的形式。唐朝的洞窟只有入门相对一面神龛的形式。五代以后,可能由于莫高窟洞窟的建造者日益增加的结果,尽有可以作洞窟的地位已全被修建,因此把早期的洞窟修建改造,这些被修建改造的洞窟又大都是早期魏代的洞窟,他们为了便利减省工作起见,把龛柱改造成为须弥座及屏风,而另创了一个洞窟的形式。这些各时代的洞窟形式,都有他们各别的内容配置,如魏隋大都以千佛为主体,间杂了佛本生经、须大拏、尸毗王、萨埵那等那些流行的佛传故事画。在千佛与故事画之下,照例有供养男女及施主的画像,有时并配列了边缘的花纹,下面墙角上则大概在魏代的壁画中都是金刚力士。隋朝的洞窟,除上述的配置外,有时在神龛的左右侧还画出有原始形态的维摩经变,这是唐朝经变画的开始。唐朝则显然地以经变为主体(经变是用图画来表现佛经内容的构图)。初唐经变的形式,在开始的时候有几个洞窟是把维摩变等简单的经变画在神龛内部弟子和菩萨塑像的后面,整个伟大富丽的经变,包含着许多有趣的故事,其生动活泼的各个场面与中央佛堂上庄严肃穆的佛说法形式却巧妙组合形成了一个对比。四周配合着净土兜率的天地与金银辉煌的矗立宝池中的楼台建筑,加上飞天菩萨伎乐与舞蹈等,画面就变得非常富丽紧凑。晚唐五代,仍旧沿袭旧的形式,却因为张议潮、曹议金的政治权力与财富,他们在洞窟规模上、壁画技术上都有宏大富丽的表现。到了宋朝的石窟,因为莫高窟砾崖可以修凿洞窟的地位已差不多全数为上代所占据,为了修造自己的功德,他们不惜拿前朝已经修造好的洞窟涂抹重绘。当时在商业资本和货币资本的发达影响之下,人们对物质需要已超过对神灵感召的信仰,佛教艺术已显然走向衰败的道路,那些壁画所表现的内容与形式多半是贫乏而单调,重复的千佛与简单的颜色—今天给我们整个的印象—只是均一整齐的图案趣味。元朝,虽然在文献上有过重修莫高窟与皇庆寺的碑石,但洞窟的数量很少,所表现的密宗曼荼罗壁画在技法上也许不失精密加工的成分,在艺术的质地上,一般地说来是比较走上退步的道路了。

[西魏]飞天伎乐 莫高窟第285窟南壁

六

敦煌壁画虽然是以佛教内容为核心来表现的,但因为佛教宣传的对象是人世间的,所以重要表现内容是以人物为主。这里从北魏初期的故事画一直到唐宋间大规模的近千馀人的构图场面,每一幅都经营布置得非常紧凑而生动。

初期的北魏壁画如降魔变及尸毗王本生故事等,虽是反映着佛教艺术传入以后的影响,多少还含有粗犷旷达的风味。但构图上,严密的组织性和主题的烘托却已达到了甚高的境界。例如254北魏窟壁画萨埵那太子本生故事,就是一个最好的实例。在这幅画中,没有时间与空间的阻隔,没有树石房屋的穿插,人与人,动作与动作,密密排排地堆叠成功一幅思想意识与内容技巧天衣无缝结合起来的杰作。这幅画的作家,是如何聪明、美妙地把萨埵那太子出猎、自刺流血、投身饲虎以及萨埵那两个哥哥发现弟弟尸骨悲哭、埋骨、造塔八九个不同场面与不同的时间,在一幅画面一个空间上全部表现出来了。画面上的色与线、形体与内容,在深棕色的色彩上加重了严肃沉重的气氛,正因为这是一个悲剧、一个阴森的佛教故事。

同一个故事,428窟却用另一种表现的方法。那是采取了民族传统形式,承继武梁氏石刻与卷轴画的办法,把整幅故事原原本本罗列在连续的条幅上。一般故事的叙述,是自左至右与自上至下作“之”形的连续,428窟的故事画在入窟东壁的南北两方。南方的是萨埵那太子故事,北方是须大拏太子故事。那两壁故事是横幅卷轴式,每一个故事分三条横幅描写。南方的萨埵那太子故事是从观者右方开始的,北方的须大拏太子是从左方开始的。一个是自右至左,自左至右,自右至左作S形的连环。一个是自左至右,自右至左,自左至右作“己”形的连环。仅仅从这个排列的次序看来,壁画艺术的多变与灵活的运用是十分机智的。这里,是充满创作的智慧,无论在边饰、藻井及人物的配置,没有一个教条与呆板的规律。为了详尽动人地说明一个故事,我们的艺术家知道如何掌握题旨的重心,把主体的人物配合了山林房屋一层又一层地夹隔着,连环而又个别地表现出来。这些穿插的山水树石,与其说是自然景物,不如说是每段故事美妙的序幕,他们是如此不多不少地去处理故事的主题与配景,这里,萨埵那本生故事是比较详细地罗列了14个阶段:

1.波那罗、提婆、萨埵三王子在出猎前别父王摩诃罗陀。

2.三王子并辔向园林进行。

3.三王子试猎打靶。

4.三王子有预感。

5.三王子更前行。

6.三王子见饿虎及七小虎。

7.萨埵太子动救虎意念,劝其二兄先行。

8.萨埵太子解衣卧虎前,虎因饥饿无力食人肉。

9.萨埵太子复起身立山顶,以干竹刺头出血自悬崖投身喂虎。

10.兄不见弟在,折回原地,见弟尸骨,惊惶悲号情状。

11.二兄驰马归途。

12.向父王报告萨埵喂虎情形。13.萨埵成佛。

这13个连环故事的过程是按照下列的次序排列进行的:

如上幅排列着故事进行的13个阶段,作家是如何聪明地在处理他的主题与配景。甚至于每一个场面人物的表情都纤细逼真地毫无疏忽地刻画着。第十段,二兄折回在萨埵尸首前的惊惶悲痛的表情,随着两个扑身向前的动作,是如此真实地把丧失了弟弟的两个同胞兄弟的悲痛心情全部显露出来了。像这样配合了大胆的线条与色彩的调和,虚实天地的布局,动而不乱,疏而不散,密而不挤,静而不空……这使我们想到张彦远在《历代名画记》上论到的六朝山水:“其画山水则群峰之势,若钿饰犀栉,或水不容泛,或人大于山。”

这是如何逼真地证实了以人物为主题的构图中山水的地位。为了加强主题的力量与人物的重要性,在上游的连环画中,我们又为什么一定要求作者要“人小于山”“水能容泛”像后来《清明上河图》那般平铺直叙看不见主题的连环图画呢!

这种“人大于山”“水不容泛”的古代作家含有突破拘泥规律的大胆作风,到249窟北魏后期作品时,是完全配合了中国古代神话传说那种《山海经》一类的幻想的,随着云彩飞驰奔腾的天上各种神怪、龙虺、羽人、天狗之类的转动,随着穿插着的天花星宿,真是已经做到画面上“动”的境界了。如长沙出土的战国漆器上所绘的动物模样,如辽阳与通沟墓壁画中飞人奔马一般地都充满了运动回旋的力量。这其中,不特主题的飞人奔马有飞奔流行的效果,就是散布在主题以外的天花与附着在人物上的飘带等等,都是造成全画运动中不可分离的力量。这正是多少年来,我们只能在书本上找寻,用文章来议论,五世纪时谢赫在他的《古画品录》所发表的“六法”论中列为第一的“气韵生动”的显明证例,也是中国美术史上主要问题的一个答案。

六朝壁画中除了故事画之外,作为洞窟壁画供养主题的贤劫千佛的配置,虽然是平铺直叙地罗列了无数千佛在大块画壁的空间。但在用色的间隔和参差调配方面,仍然没有疏忽构图上统一变化的原则,此外藻井边饰图案与力士供养人的适当配置,在大部分赭红色的壁底上显现着十分调和的整体。

从初唐到晚唐,在7世纪到9世纪这长长300年文艺发展的情况之下,那作为过渡桥梁时期的隋朝的简单经变场面,由四五个人发展到四五百、千馀人的大经变。这里,经变的主题虽然在大体上是以佛说法为中心,环绕着菩萨天人、伎乐舞蹈以及琉璃七宝的供养,但表现最入情入理而体贴到每一个时代生活的,却是穿插在大经变四周空隙中,如《譬喻品》之类的故事画。这些故事画,以不同于北魏及隋朝那些以佛传为主或以牺牲为主仅限于佛教的内容。他们是结合了现实人生各种题材内容,除西方净土变的未生怨与十六观之外,其他报恩、药师、观音等经变故事,包含着“鹿母夫人本生”“九枉死十二大愿”“普门品”各种曲折离奇的故事穿插,那些故事的本身就是一篇美丽的诗。从壁画的描写中,我们体会到历代的画工们是如何用自己洋溢的热情表达这些美丽诗史的场面,例如《报恩经变》中有这么一段故事:

尔时太子於利师祆城于果园中防护鸟雀,兼复弹琴以自娱,药利师王女见太子心生爱念,愿为夫妻,遂两目平复。

这是叙述善友太子被其兄刺杀双眼后,在果园中做一个鸟雀的防护人的时候,为药利师王女见而生爱,结为夫妇,双目复明的一段故事。我们可以看到唐代壁画作家是如何来处理这个类似“田园交响曲”的场面。两个在浓荫披罩的树荫下对坐絮语的男女,一个人手中正在抚琴的样子。疏疏的几笔,把整个故事的要点如生地表现出来了。在这幅故事画中,我们并没有感觉到佛经,也没有感觉到神与菩萨,那是“人”的“世间”的,一幕幕平常的喜剧,一幕离开了宗教空气如此辽远的抒情的诗歌。

要指出唐代壁画中另一个特点,是代替卷轴式的连环画横幅描写,现在发展到整个画面的上下左右全般布景,因为洞窟中没有窗户与门堂,大块画壁的面积,在唐以前多半遮饰着千佛与故事画,到了唐朝初期,这样大幅的画壁,都整整齐齐地画着全幅大块的经变图画。这些经变图画大部分都是配合了楼台建筑与树石山水,居中是佛说法,周围环绕着菩萨天人供养伎乐与舞蹈乐队,加上四周配合着各种主题的故事穿插……整幅经变是在严密紧凑的布局中叙述了经变内容的主体,一个佛教徒理想的世界从画家所体验出来经变中的神、人、飞天、山树水池、楼台建筑整个描述中是如此完备地反映出来。

[初唐]张骞出使西域 莫高窟第323窟北壁

我们先拿维摩诘变相做例子,现在引一段《香积品》的经文内容:

于是香积如来以众香钵盛满香饭与化菩萨,时彼九百万菩萨俱发声言:“我欲诣娑婆世界供养释迦牟尼佛,并欲见维摩诘等诸菩萨众。”佛言:“可往。”……时化菩萨既受钵饭,与彼九百万菩萨俱,承佛威神,及维摩诘力,于彼世界,忽然不现,须臾之间,至维摩诘舍。时维摩诘即化作九百万师子座,严好如前,诸菩萨皆坐其上。时化菩萨以满钵香饭与维摩诘,饭香普薰毗耶离城及三千大千世界。

如展号436号第335窟盛唐画维摩经变是一幅受六朝士大夫清谈影响的维摩诘与舍利佛开辩论会场面的叙述,两个主人维摩居士与文殊菩萨,一个是才富学高、博学多能的辩才,虽然扶病对客,手执羽扇,能不失其滔滔辩才的精神。文殊菩萨在这幅画中是用责问的神情来对付面前的居士,其他九百万菩萨、比丘、天女,以及穿插着的与人间关连的各皇子、善男信女等大规模的群众,是一幅可以不受佛经呆板粉本的拘束、场面伟大、趣味生动的故事画。作者可以应用一切丰富的想象力来处理这个比较现实的题材。在画史上,我们可以看到晋魏隋唐画家,如袁倩、张墨、顾恺之、吴道子、孙尚子、杨廷光、吴道玄、范琼、孙位、朱繇、贯休等无数的画家都画过这个同样的题目,敦煌壁画中也占据了大小50个画面,这是一个艺术作家乐于接受的伟大动人的画面。诸如此类,我可以在敦煌壁画中找到数不尽的艺术作家丰富的想象能力。尤其是在唐朝这个伟大的民族艺术光明灿烂的时代,我们看到那些变化无穷、忽上忽下、左右回旋的飞天,那是凭着理想而创造出来、不可能存在而看来仿佛可以存在的“若有其事”的形象。在这里,我们伟大艺术创作的先驱者,既不像西洋耶稣教艺术所表现的“异想天开”地背上生两个翅膀的天使,又不像后来道教“腾云驾雾”地用一大块云彩托着的仙人一般。他们,唐代的艺术作家,仅用了几根飘带,一转一倒便把那个上下飞腾的整个身子运用自如地飘忽在天空中了。同样富有想象力的创作,如九首龙虺,如十一面观音,如天龙八部,如天狗飞马等等,他们是如何聪明智慧地把历史上远古的传说、佛经上离奇怪诞的神话,那些不可捉摸、无从捉摸的东西都具体而现实地表达出来了。

尤其使我们惊异的,是占有百分比很大的东方药师变的创作。我们的作家是如何描写下面的境界:

彼佛土一向清净,无有女人,亦无恶趣及苦音声。琉璃为地,金绳界道,城阙、宫阁、轩窗、罗网,皆七宝成。

他们在布置了“城阙宫阁,轩窗罗网,琉璃地,金绳界”之后,又:

以种种离宝庄严坛,安中心一药师如来像,如来左手令执药器,亦名无价珠,右手令作结三界印,一着袈裟结跏趺坐,令安莲花台,台下十二神将,八万四千眷属上首。又令须莲台,如来威光中,令住日光月光二菩萨。

在经变的天国世界的主体布置好之后,接着左右就是九横死、十二大愿,他们在这样一个安静快乐的世界周围马上布置着:

一者被误投药石死。二者横被王法之所诛。三者耽淫嗜酒,放逸而死。四者横为火焚。五者横为水溺。六者横为种种恶兽所啖。七者横堕山崖。八者横为尸鬼等所害。九者饥渴所困不得饮食而使横死。

这九幅不同悲剧的构图,在和平乐园的四周显出两个苦乐不同的内容对比,加上真实的表现技法,我们的艺术家在创作上全盘达到成功的境地。

由作家丰富的理想,他们可以想到乐的境界和苦的场面,而这些表现场面又是如此的入情入理,如此的动人相信,这不是作家把想象力与创作经验结合起来,又哪里能达到这样地步呢?宋宗炳在他的《山水画序》上说得好:

夫以应目会心为理者,类之成巧,则目亦同应,心亦俱会,应会感神,神超理得。

所谓“得心应手”的作品,自然也就是“合理”的东西。

七

构图的艺术在敦煌壁画中,从六朝经过隋唐一直到中晚唐的时候,因为供养人像地位的改变与重要性的增加,使壁画内容也都起了变化,那些在魏隋时代一直位置于壁画下段或神龛方面的供养人,到了中唐以后,差不多全部移写在洞窟入口的甬道左右。尤其是晚唐张议潮以及五代曹议金几代的洞窟,因为他们家庭组成的庞大,往往四五十身一个大排行的大型供养人像,就占据了很大一个百分比的地位。我们从安西榆林窟第25号窟曹氏供养人题记中,看到有都勾当画院使的名称,知道正当曹氏之世,敦煌虽远在沙漠尚有画院的创设。从他们几个洞窟艺术的精美者,我们不难推测到当时为供养人描绘肖像画的技术,已逐渐走到进步的道路了。从此使我们想到汉朝的画官制度,以及画工尚方描绘的50卷汉明画官,以及吴道子的《历代帝皇相》等的历史往事。从石窟壁画的维摩诘及唐代少妇的遗像以及涅ƒ弟子脸部所涌现的悲痛表情,在天神舞使脸部上婀娜多姿的体态,佛菩萨像中庄严慈爱的神情,天龙力士又如此勇敢忠烈的面貌……这一切复杂变化的表情,既没有用木炭的阴影,也没有用油画的彩色与笔触。这里,民族传统的工具,是全部用烘染过的线条的力量。这个线,在生硬垩白的画壁上,比在宣纸上还要不易处理。假如我们在落笔之前没有“成竹在胸”,那是不会有如此出神的表情的。宋陈郁说:“画写其形,必传其神,传其神,必写其心。”因此,我们对这些妙用,无穷的线条,不能孤立地当做线的本身来看,在这个线的里面,实际上是具备着一系列含蓄着的条件。

观音菩萨 莫高窟第57窟主室南壁

八

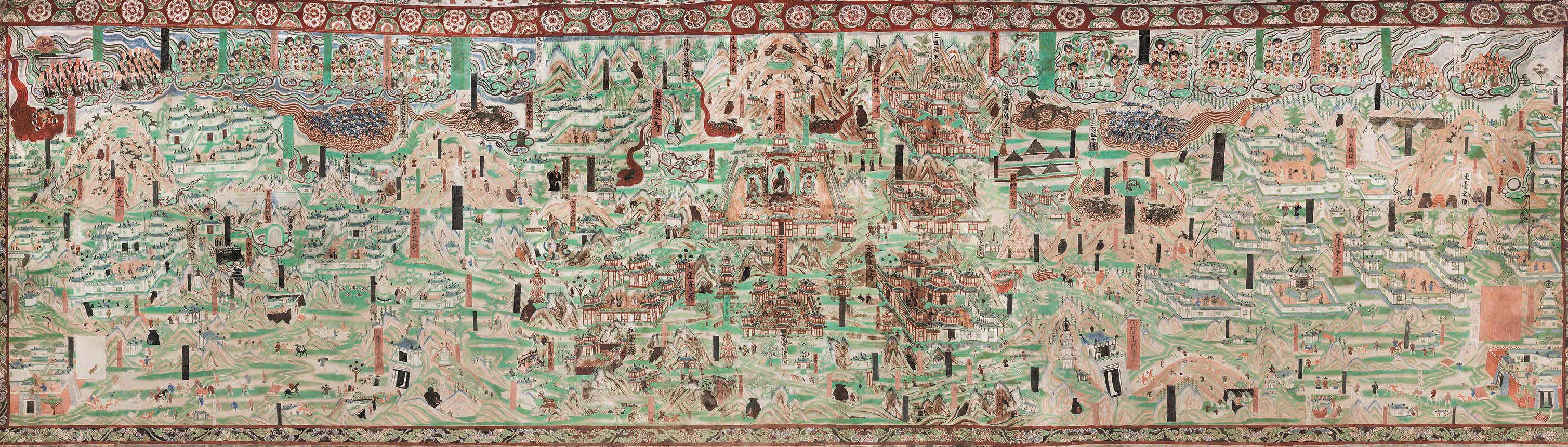

唐代大规模经变的发辉,一直到五代宋初的几百年中,我们慢慢地可以看出,经变画是怎样从初期的简单形式,一直到五代宋初的大的完整的成功。如61窟宋初曹延禄的洞窟,实在已到了登峰造极的顶点了。然而那些虽有变化而可能是由粉本上传来的定型的经变格式,到后来已不为一般画家所喜欢了。尽管西方净土变在莫高窟现有的壁画中占有120馀壁的大数目,但这时画画的人却喜欢在两旁未生怨及观经的故事中来作比较生动详尽的描写。维摩变,可能是因为包含各国王子,俱有阎立本《历代帝皇相》的场面,也是采取比较多一点的题材。其他如劳度叉斗圣,那是一个富有活动性热闹的题材。从这样的趋势中,我们可以找到一根线索,晚唐以后壁画题材是逐渐地从死板的佛教内容中解放出来,而又回到独立性故事画的场面了。像61窟宋初五台山及一连有百馀幅绘画精美佛传故事画等等,都是显明的例子,这许多故事画,现在已由卷轴式连环画形式改为单幅连列的故事画。不要忽略,这个时候,中原创作的作风正在花间体中盛行着所谓“落花马蹄香”那一类院试考题,一切浸润在自然主义的“残山剩水”“孤花片叶”的伤感抒情小品的时候了。

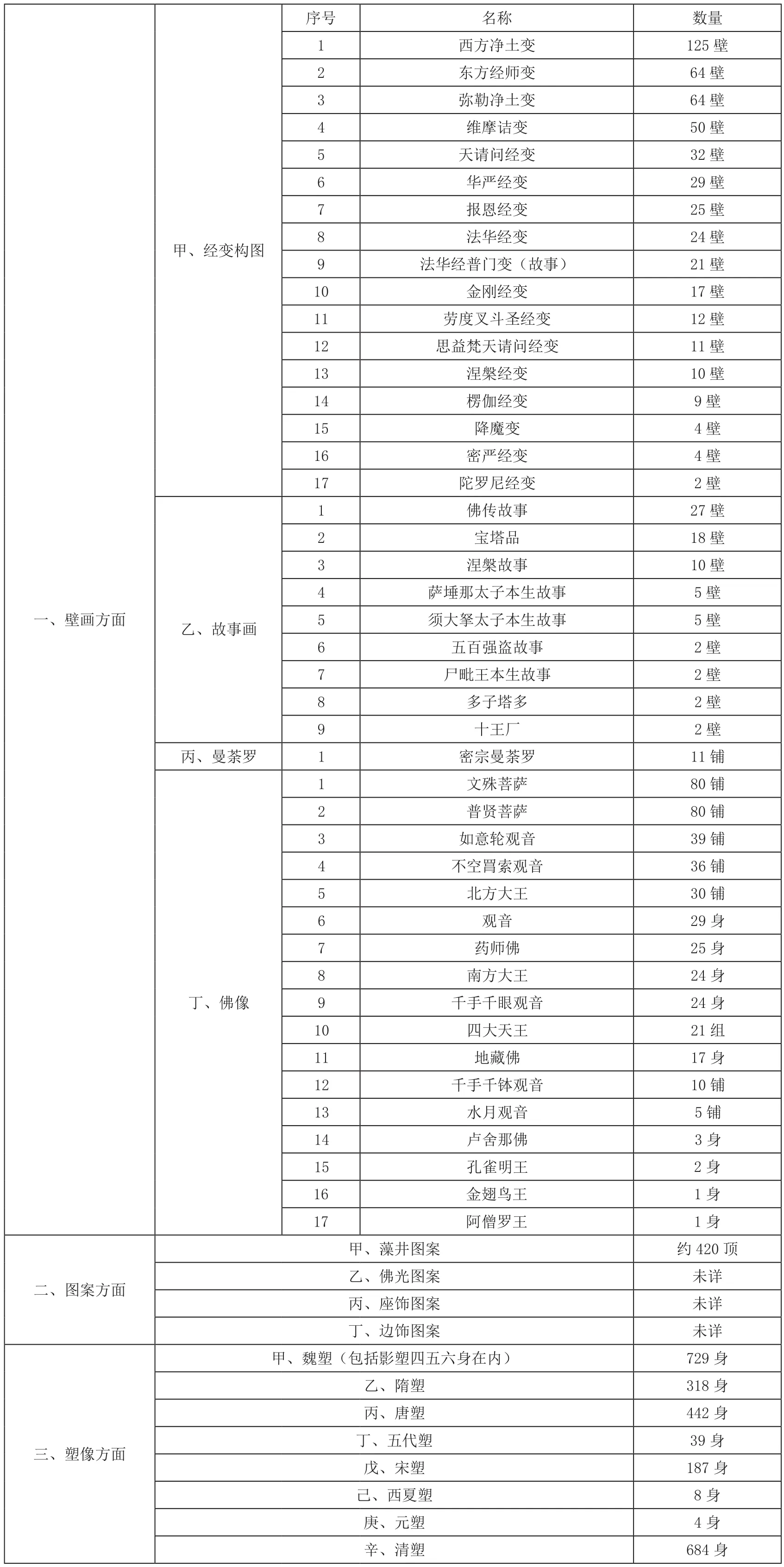

序号 名称 数量1西方净土变 125壁2东方经师变 64壁3弥勒净土变 64壁4维摩诘变 50壁5天请问经变 32壁6华严经变 29壁7报恩经变 25壁8法华经变 24壁9法华经普门变(故事) 21壁10 金刚经变 17壁11 劳度叉斗圣经变 12壁12 思益梵天请问经变 11壁13 涅槃经变 10壁14 楞伽经变 9壁15 降魔变 4壁16 密严经变 4壁17 陀罗尼经变 2壁甲、经变构图佛传故事 27壁2宝塔品 18壁3涅槃故事 10壁4萨埵那太子本生故事 5壁5须大拏太子本生故事 5壁6五百强盗故事 2壁7尸毗王本生故事 2壁8多子塔多 2壁9十王厂 2壁丙、曼荼罗 1 密宗曼荼罗 11铺1一、壁画方面乙、故事画文殊菩萨 80铺2普贤菩萨 80铺3如意轮观音 39铺4不空罥索观音 36铺5北方大王 30铺6观音 29身7药师佛 25身8南方大王 24身9千手千眼观音 24身10 四大天王 21组11 地藏佛 17身12 千手千钵观音 10铺13 水月观音 5铺14 卢舍那佛 3身15 孔雀明王 2身16 金翅鸟王 1身17 阿僧罗王 1身1丁、佛像甲、藻井图案 约420顶乙、佛光图案 未详丙、座饰图案 未详丁、边饰图案 未详二、图案方面甲、魏塑(包括影塑四五六身在内) 729身乙、隋塑 318身丙、唐塑 442身丁、五代塑 39身戊、宋塑 187身己、西夏塑 8身庚、元塑 4身辛、清塑 684身三、塑像方面

九

为了比较具体地给我们一个敦煌艺术内容的概念,这里我把不完全统计所得的结果罗列在下面(左表)。要声明的是:一、这个统计数字没有把我们最近发现的18个洞窟(包括5个隋窟、7个唐窟、4个五代窟、1个宋窟)计算在内。二、这个统计没有把占有最大多数数量的千佛(可能有百十万的庞大数字)计算在内。三、没有把数量不算小的供养人计算在内。四、没有把飞天伎乐计算在内。五、没有把附着在每一幅经变构图以及建筑物边缘的图案计算在内。

十

上面这些内容,是以宗教为中心的造型表现的主题。也就是由这些内容,把从4世纪到14世纪前后一千年中华民族艺术传统在敦煌长达25公里的巨大壁画上连贯不绝地记录着。它补足了过去美术史的残缺,它充实了民族文化史的内容,使祖国伟大而丰富的艺术传统发挥了无限的光芒,我们要感谢我们的祖先,可敬爱的古代的画工塑匠,他们是怎样用自己的手和智慧,在荒凉凄惨的沙漠戈壁中,无分寒暑、成年累月地完成他们神圣的工作。他们是生在那里,工作在那里,甚至于死在那里。多少次,当我们在石窟南段洞窟中,那些空洞的尘沙满室的小型洞窟的石坑上、沙堆里发现枯黄的尸骨和残破的麻布、烟盒、油灯……以及壁墙上残留着若干用土红勾画着的画稿……这个长不满六尺、高不能容身的石窟就是我们默默无闻的画工塑匠们死葬的地方。

我们知道一幅“前呼后拥”“鞍马屏帷”当时位极人臣的河西归义军节度使和他的夫人出行图的壁画。但不会知道这幅画就是通过了如此贫病而死的劳苦人民的心血和手腕所创造出来的成果。想一想在那样天地悬殊的现象中的创作情绪和生活遭遇……假如说,今天因为看了敦煌艺术之后,激发了爱祖国、爱祖国伟大的民族传统的心思,我们就不能忘记掉那些千馀年来无数个为我们创造敦煌艺术的无名画工塑匠和当时劳动人民的功绩。

(原刊于《文物参考资料》1951年04期)

郑寒白

注:18-31页图版由敦煌研究院提供,分别由吴健、张伟文、孙志军摄影

印度教神像 莫高窟第285窟主室西壁

[初唐]维摩诘经变之方便品(异族番王问疾) 莫高窟第220窟东壁窟门南侧

[北魏]鹿王本生 莫高窟第257窟西壁

[五代]五台山图 莫高窟第61窟西壁

[盛唐]观音经变之胡商遇盗 莫高窟第45窟南壁

胡旋舞 莫高窟第220窟北壁

[盛唐]观无量寿经变 莫高窟第217窟北壁