丝绸之路与佛教艺术东渐

2017-12-29□王镛

□ 王 镛

丝绸之路与佛教艺术东渐

□ 王 镛

丝绸之路不仅是经济贸易之路,而且是文化交流之路。印度佛教艺术的影响东渐中国的历史,就是丝路文化交流史上的重要篇章。

中国与印度都属于东方文明古国。自从汉武帝时代张骞通西域开辟丝绸之路以来,中国与印度的文化交流日益频繁。鲁迅说:“印度则交通自古,贻我大祥,思想、信仰、道德、艺文无不蒙贶,虽兄弟眷属,何以加之。”(《破恶声记》)公元前6世纪至前5世纪印度佛教兴起的时代,相当于中国的春秋战国时期。佛教创始人释迦牟尼(约公元前566-前486)约与中国儒家创始人孔子(约公元前551-前479)同时。印度孔雀王朝(约公元前321-前185)皇帝阿育王(约公元前273-前232年在位)曾皈依佛教,并向亚洲诸国传播佛教。“佛兴西方,法流东国。”(玄奘《大唐西域记》)印度佛教约在公元1世纪前后两汉之际传入中国,印度佛教艺术也随之东渐。

佛陀立像 高245cm 片岩 2-3世纪 犍陀罗出土白沙瓦博物馆藏

佛教亦称“像教”,佛像在佛教传播中所起的作用不亚于佛经。无论西域僧人前来东土弘法还是汉地僧人去往西天取经,都携带佛经、佛像。不过,在印度早期佛教艺术中尚未出现人形的佛像,因为原始佛教或小乘佛教不主张偶像崇拜,认为佛陀业已涅槃,彻底摆脱了生死轮回,不应该再以人形出现,只能用菩提树、台座、法轮、足迹等象征符号暗示。直到公元1世纪前后兴起的大乘佛教为了普度众生,才出现把佛陀偶像化的倾向。

马图拉佛陀立像 高183cm 红砂石 5世纪贾马尔普尔出土 新德里总统府藏

萨尔纳特佛陀坐像 高160cm 砂石 约470年萨尔纳特出土 萨尔纳特考古博物馆藏

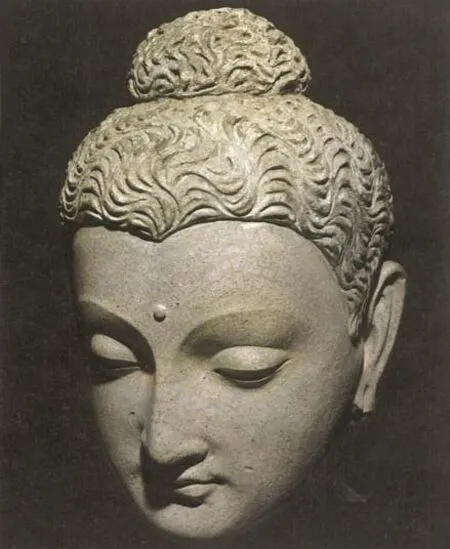

佛像的起源通常可以追溯到公元1世纪古印度西北部的犍陀罗。犍陀罗在今巴基斯坦与阿富汗交界地区,是丝绸之路的中转站、东西方文明交汇的十字路口。公元前4世纪马其顿国王亚历山大东征曾入侵犍陀罗,留下了希腊化艺术的影响。公元1世纪后半叶,以犍陀罗为统治中心的贵霜王朝(约公元64-241)国王迦腻色迦(约公元78-144年在位)曾赞助佛教,被誉为“阿育王第二”。当时犍陀罗工匠仿照希腊、罗马神像的造型,根据印度佛陀传说的伟人相貌,创造了希腊化风格的犍陀罗佛像。犍陀罗佛像的造像特征一般是希腊人的面容,深目高鼻,秀颊薄唇,肉髻呈波浪纹卷发,圆光朴素无华,袈裟衣褶厚重,类似罗马长袍托格,因此被称为“阿波罗式的佛像”或“穿托格的佛像”。犍陀罗菩萨像也带有印欧混血的特征。在迦腻色迦的夏都迦毕试(今阿富汗贝格拉姆)制作的佛像,可能与中亚游牧民族贵霜人的审美观念及其原来信奉的波斯拜火教有关,造型硬直,身材短粗,佛像的头光和背光边缘雕饰火焰纹,被称为“迦毕试样式”。北印度贵霜帝国的东都马图拉(旧译秣菟罗),也采取贵霜人偏爱的硬直造型,参照印度本土孔武有力的药叉像,创造了贵霜印度式的马图拉佛像。贵霜时代,南印度后期安达罗王朝(约公元124-225)的佛教造像中心阿马拉瓦蒂则创造了线条柔和简洁的阿马拉瓦蒂佛像。

印度笈多王朝时代(约公元320-550)是印度古典文化的黄金时代,也是印度佛教艺术的鼎盛时期。笈多时代的佛教艺术继承了贵霜时代的犍陀罗、马图拉和阿马拉瓦蒂艺术传统,遵循印度民族的古典主义审美理想,创造了纯印度风格的笈多式佛像。笈多时代的佛教哲学家无著(约公元395-470)、世亲(约公元400-480)兄弟,把大乘佛教唯识派哲学发展到登峰造极的境界。唯识派主张“三界唯心,万法唯识”,“实无外境,唯有内识”(《成唯识论》)。在唯识派哲学的影响下,笈多时代的佛教造像也浸透了沉思冥想的内省精神。佛像低低地垂下了眼帘,专注于自己的内心世界。笈多式佛像的造像特征一般是印度人的脸型,面颊丰满,直鼻厚唇,长耳垂肩,颈部三折,眉毛上挑,眼帘低垂,流露沉思冥想的神情,肉髻呈一圈圈右旋的螺发,圆光硕大精美,身材颀长,袈裟单薄。在笈多时代的两大造像中心马图拉和萨尔纳特(鹿野苑,相传为佛陀初转法轮的圣地),分别创造了笈多式佛像的两种地方样式—马图拉式佛像和萨尔纳特式佛像。笈多式佛像这两种地方样式的区别主要在于袈裟单薄的程度:马图拉式佛像“薄衣贴体”,萨尔纳特式佛像“轻纱透体”。换言之,笈多马图拉式佛像单薄的袈裟紧贴身体,一道道U字形衣纹垂挂下来,好像被水浸湿了一样半透明,因此被称为“湿衣佛像”;笈多萨尔纳特式佛像的袈裟更为单薄,几乎看不见任何衣纹,像玻璃一样完全透明,乍看恍若裸体,因此被称为“裸体佛像”。印度佛教艺术主要是贵霜时代的犍陀罗佛像和笈多时代的笈多式佛像,为亚洲诸国包括中国的佛教造像提供了范式。

汉武帝时代张骞通西域开辟的丝绸之路,也正是后来佛教艺术东渐的主要途径。丝绸之路自玉门、阳关出西域,沿塔里木盆地塔克拉玛干大沙漠南北两缘绿洲又分南北两道:南道从鄯善经于阗至莎车,西逾葱岭,可到大月氏、安息,南越大雪山(兴都库什山)则至迦湿弥罗(克什米尔);北道从高昌经龟兹至疏勒,西逾葱岭,可到大宛、康居、奄蔡,葱岭西南则是罽宾。印度佛教艺术主要是通过丝路南北两道直接或间接地传入中国西域新疆。法显、宋云、惠生、玄奘等中国僧人或使者西行求法,取经赍像,大多走的是这条路线。相传早在公元67年(汉明帝永平十年),汉明帝梦见金佛,遣使蔡愔到天竺求取经像,以白马驮经负图回归洛阳。公元399年(东晋隆安三年),东晋僧人法显(约342-423)从长安出发西行求法,经鄯善、于阗而度葱岭,历游天竺。法显历游天竺之际,正值印度笈多王朝旃陀罗笈多二世(约376-415年在位)统治时期。约公元408-409年,法显“到多摩梨帝国,即是海口。其国有二十四僧伽蓝,尽有僧住,佛法亦兴。法显住此二年,写经及画像”。公元412年(东晋义熙八年),法显持经像乘船泛海东还,长广郡太守李嶷闻讯派人到海边“迎接经像”。公元518年(北魏神龟元年),北魏孝明帝或胡太后诏遣使者宋云与比丘惠生从洛阳出发使西域取经,经于阗至犍陀罗地区。公元520年宋云、惠生到达犍陀罗时曾目睹乾陀罗城(白沙瓦)东南的佛塔雀离浮图(迦腻色迦大塔)。“宋云以奴婢二人奉雀离浮图,永充洒扫。惠行遂减割行资,妙简良匠,以铜摹写雀离浮图仪一躯,及释迦四塔变”。公元522年(北魏正光三年)惠生一行归国,取回170部“大乘妙典”,也赍来了犍陀罗艺术的摹本。公元627年(唐贞观元年),唐代高僧玄奘(602-664)从长安西行求法,经高昌、屈支(龟兹)至梵衍那(巴米扬)、迦毕试、健驮逻(犍陀罗)、呾叉始罗(塔克西拉)、迦湿弥罗、秣菟罗、婆罗痆斯(贝拿勒斯)、摩揭陀、那烂陀、摩诃刺侘(马哈拉施特拉)等地。玄奘在《大唐西域记》中详细记载了巴米扬大佛,迦毕试伽蓝,白沙瓦迦腻色迦大塔,马图拉佛教遗迹,贝拿勒斯鹿野伽蓝、佛像和大塔,佛陀伽耶大菩提寺,印度佛教最高学府那烂陀寺(玄奘曾在那烂陀寺留学5年),马哈拉施特拉阿旃陀石窟(阿折罗伽蓝),等等。公元645年(唐贞观十九年),玄奘东归长安,取回佛经657部,并请得佛像7尊,其中包括“金佛像一躯,通光座高三尺三寸,拟婆罗痆斯国鹿野苑初转法轮像”(《大唐西域记》)。这尊金佛像大概就是模仿笈多时代的萨尔纳特式佛像。玄奘在《大唐西域记》婆罗痆斯国鹿野伽蓝一节中曾描述“精舍之中,有石佛像,量等如来身,作转法轮势”,与现藏萨尔纳特考古博物馆的笈多时代的楚纳尔砂石雕刻《萨尔纳特佛陀坐像》造型吻合。公元652年(唐永徽三年),唐高宗在长安大慈恩寺西院敕建大雁塔珍藏玄奘从天竺取回的经像。玄奘之后,又有唐代僧人义净、使者王玄策、工匠宋法智等人赴印度求取或图写佛像,赍以归唐。

[北齐]贴金彩绘石雕佛立像 山东青州龙兴寺窖藏出土青州博物馆藏

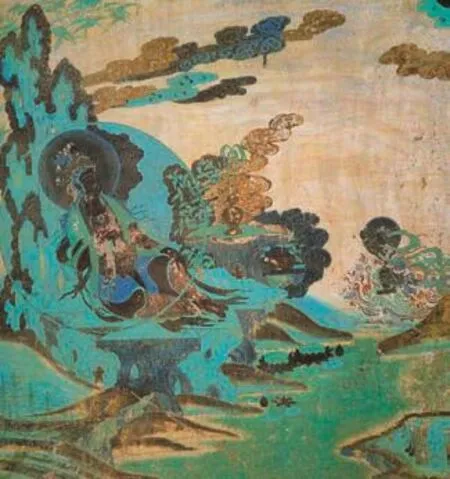

西域丝路南道的鄯善、于阗地区的佛教艺术遗迹,明显受到了犍陀罗艺术的影响,年代较晚的于阗佛教艺术还同时吸收了笈多艺术的因素。鄯善,古称楼兰,公元1世纪中叶以后曾一度与于阗并列为丝路南道绿洲的两大王国。约公元2世纪末或3世纪初,可能曾有一批使用佉卢文(印度西北部通用文字)的贵霜人移居鄯善,带来了佛教信仰和犍陀罗艺术。1906年至1907年,斯坦因在旧属鄯善伊循地区的若羌县的米兰,发掘出14处佛寺遗址。米兰2号寺址泥塑佛像的造型类似哈达的泥塑佛像。米兰3号寺址壁画带有犍陀罗壁画的痕迹。《须大拏本生》壁画的佉卢文题记记有画家的名字蒂塔(Tita)。Tita可能是罗马人姓名Titus的印度俗语的佉卢文写法,表明画家可能具有西方血统。据推测米兰壁画约作于公元3世纪末或4世纪初。于阗,即今和田,古称瞿萨旦那,曾是丝路南道最重要的佛教文化中心。传说早在公元前3世纪印度孔雀王朝阿育王时代,佛教便传入于阗,而公元5世纪末于阗尤信佛法。20世纪初,斯坦因在于阗地区洛浦县西北沙漠中发掘出拉瓦克佛寺遗址(约5-7世纪),发现了雕塑在佛塔的方形围墙上的80余躯泥塑佛像,既有犍陀罗佛像,也有笈多式佛像。在于阗地区多摩科附近的末城、巴拉瓦斯特、丹丹乌里克等地的佛寺遗址,出土了一些壁画残片和奉献木板画(约6-8世纪),这些绘画与印度笈多艺术和萨珊波斯艺术的传入关系密切,呈现印度、波斯与中国因素混合的风格。巴拉瓦斯特出土的壁画残片《合十礼拜的菩萨》(7世纪初叶),人物造型、服饰和色彩的印度风味异常浓厚。丹丹乌里克D1O号寺址出土的木板画《蚕丝公主》(约7世纪),刻画东国蚕种西渐的传说,线条具有中国传统绘画的韵味。丹丹乌里克D2号寺址的壁画《龙女》(约7世纪)整个身姿曲线优美,采用了印度表现女性人体美的规范“三屈式”,而勾勒裸女全身轮廓和饰物细部的线条,则类似中国传统绘画的铁线描,令人联想起于阗画家尉迟乙僧“用笔紧劲,如屈铁盘丝”的画风。

丹丹乌里克D2号寺址的壁画《龙女》 约7世纪

西域丝路北道的疏勒、龟兹、高昌地区的佛教艺术遗址,早期较多受到犍陀罗艺术和笈多艺术的影响,中期较多受到印度和波斯艺术的影响,晚期较多受到中国内地艺术的影响。疏勒,在今喀什、巴楚一带,是西域丝路北道的前站、佛教从葱岭以西传入的门户。20世纪初,伯希和在疏勒地区的托库孜萨拉依佛寺遗址,发掘出大量残缺的佛、菩萨、供养人灰泥塑像(约6-8世纪),造型与衣褶接近犍陀罗地区的泥塑。图木休克佛寺遗址出土的木雕《佛陀坐像》(约5-6世纪),高仅16厘米,具有笈多萨尔纳特式佛像的特征。龟兹,在今库车、拜城一带,作为西域丝路北道的佛教文化中心,其地位相当于南道的于阗。公元3世纪龟兹地区已盛行佛教。龟兹高僧鸠摩罗什(约344-413)是中国译经史上的一代名家。龟兹地区的克孜尔石窟早期壁画深受犍陀罗艺术和印度传统绘画的影响。1973年发现的新1号窟内尚存一躯涅槃佛像和两躯立佛残像颇似巴米扬佛像或笈多马图拉式佛像。高昌,在今吐鲁番,历来是西域丝路北道的重镇,佛教从公元3世纪至14世纪一直在此地绵延不绝。高昌地区的吐峪沟石窟、伯孜克里克石窟和吉木萨尔高昌回鹘佛寺遗址等地的泥塑、木雕、幡画和壁画,也受到经由龟兹、焉耆传来的印度佛教艺术的影响,而中国内地艺术的影响更为强烈。西域南北两道最终总凑敦煌,印度佛教艺术的影响与中国内地艺术交相汇合,产生了丝路文化交流史上集大成的敦煌石窟佛教艺术。

[唐]菩萨 敦煌莫高窟第45窟西壁龛内北侧

在佛教艺术从西域东渐中国内地的过程中,凉州(今甘肃武威一带)起到了承先启后的作用。宿白把武威天梯山石窟、永靖炳灵寺石窟、肃南金塔寺石窟、酒泉文殊山前山千佛洞等凉州系统的中国早期石窟艺术概括为“凉州模式”。所谓“凉州模式”即吸收了经由西域龟兹、于阗等地传来的印度佛教艺术的影响而有所变化的凉州系统的中国早期石窟艺术模式。甘肃永靖县西南的炳灵寺石窟西秦(385-430)时期的第169窟,便属于“凉州模式”的典型之一。1963年在炳灵寺第169窟北壁第6号龛内,发现西秦“建弘元年(420)岁在玄枵三月廿四日造”的墨书题记,这是中国石窟中已知最早的年代题记。窟内龛像可分为石雕、石胎泥塑或泥塑,多系一佛一菩萨或一佛二胁侍菩萨,造型浑厚古朴,面形方圆,鼻直唇厚,颇具印度笈多艺术的风味。东壁第7号龛内一躯泥塑的立佛,身穿单薄贴体的通肩袈裟,单线阴刻的一道道U字形衣纹,仿佛被水浸湿了一样隐约显露出全身的轮廓,逼肖笈多马图拉式佛像,连袈裟边缘的皱褶和华丽的项光都非常相似,只是眼睛圆睁而非半闭低垂,缺少笈多式佛像那种沉思冥想的神情。

[西秦]佛龛群(局部) 甘肃永靖县炳灵寺石窟第169窟北壁后部

鲜卑族拓跋氏入主中原的北魏时期(386-534),是中国北方佛教石窟艺术兴盛的时期。公元439年,北魏太武帝灭北凉,从凉州徙居北魏京邑平城(今山西大同)的僧人,便有罽宾人沙门师贤,他曾任道人统,奉旨仿照北魏帝王形象雕刻或铸造佛像。公元460年至465年,来自凉州的禅僧昙曜接替师贤任沙门统,建议北魏文成帝“于京城西武州塞,凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一”。这就是云冈第一期石窟昙曜五窟(第16-20窟)。从炳灵寺西秦窟到云冈北魏昙曜五窟,“凉州模式”已演变为“平城模式”。昙曜五窟的石雕大佛造像,摄取了犍陀罗佛像的造像传统或笈多马图拉式佛像的衣纹表现手法。特别是第18窟东壁立佛和第19窟南壁西侧立佛,酷似笈多马图拉式佛像。此外,云冈石窟的大量本生故事与佛传故事浮雕,题材和构图都与犍陀罗地区的同类浮雕相仿,而且往往两地同一题材的浮雕构图方向相反,因此有人推测云冈浮雕的某些粉本可能是犍陀罗浮雕的拓片。云冈石窟开窟造像的基本力量,大半是熟悉西域艺术的凉州工匠。在昙曜五窟开凿前夕(455),曾有师子国胡沙门邪奢遗多、浮陀难提等5人奉佛像三到京师(平城),又有沙勒(疏勒)胡沙门赴京师致佛钵并画像迹。这些西域诸国的僧人,或许也对云冈石窟“平城模式”的造像有所贡献。北魏后半期云冈石窟的“平城模式”又一再变化,出现了褒衣博带式服装和秀骨清像的造型,印度佛教艺术的影响日趋淡薄,中国化的倾向日益显著。敦煌石窟、麦积山石窟、天龙山石窟、响堂山石窟和龙门石窟等地的佛教艺术,也经历了从早期吸收外来影响到后来逐渐中国化的过程。1996年,在山东青州龙兴寺遗址出土了大批窖藏的北齐佛教造像,多数佛像为螺发,眼帘低垂,薄衣贴体,类似笈多马图拉式的“湿衣佛像”;也有的佛像袈裟光滑没有衣纹,轻纱透体,类似笈多萨尔纳特式的“裸体佛像”。

中国接受外来文化的影响是有所选择、取舍和改造的。任何外来文化的因素被移植进入中国本土的文化语境之后,都必须适应中国固有的文化传统和中国社会主流意识形态的需要,发生或多或少的变异,在一定程度上被中国化,才能在中国本土生根滋长。印度佛教与佛教艺术也不例外。佛教是和平的宗教,它不是凭借十字军或圣战,而是通过僧人、商贾和使者以和平方式向外传播的。佛教传入中国,是东方两大文明古国之间和平友好的文化交流,按理说应该传播顺利、毫无障碍。但中国与印度文明程度相当,文化自成体系,在佛教传入之前中国已形成独立而强大的文化传统。从汉武帝时代“罢黜百家,独尊儒术”以来,儒家思想作为中国历代统治阶级的思想,在中国社会意识形态中一直占主流和正统地位。儒家思想既有包容性又有排他性,维护统治阶级的纲常礼教和华夏中心是儒家思想的根本宗旨。对于中国以儒家为正统的传统文化来说,佛教毕竟是外来的异质文化,属于“夷狄之术”,因此佛教在中国传播初期,中国传统文化难免会产生“排异反应”,由此引发了“夷夏之辩”和“兴佛与废佛”反复交替的事件。起初佛教只能依附神仙方术、黄老之学和谶纬神学传布,后来逐渐与魏晋玄学合流。魏晋南北朝时期战乱频仍、生灵涂炭,佛教在中国社会迅速传播。三国僧人康僧会(?-280)在吴地传播佛教,声称:“虽儒典之格言,即佛教之明训。”(慧皎《高僧传》)试图调和儒家思想与佛教思想的矛盾。同时他又指出儒家思想与佛教思想的不同:“周孔所言,略示近迹,至于释教,则备极幽微。”(《高僧传》)儒家思想重视世俗社会的伦理道德,佛教思想追求彼岸世界的灵魂解脱。佛教的“苦”、“空”、“般若”(智慧)、“涅槃”(解脱)等观念都是儒家所不了解的玄奥哲理,而这些玄奥的哲理恰恰投合了中国清谈的名士和失意的文人的精神追求。魏晋时期,“夫《般若》理趣,同符《老》《庄》,而名僧风格,酷肖清流,宜佛教玄风,大振于华夏也”(汤用彤《汉魏两晋南北朝佛教史》)。东晋僧人道安(312-385)也力图把佛教纳入中国统治阶级推行的儒家教化体系,宣称:“不依国主,则法事难立,又教化之体,宜令广布。”(《高僧传》)从魏晋南北朝到隋唐时期,虽然经过几次废佛的法难,佛教终于在中国统治阶级的扶植下生长繁荣,逐渐完成了中国化的历程,而且创造了中国化的佛教宗派禅宗,被纳入以儒家为主的儒、道、释三家合流的中国传统文化体系中。

哈达佛陀头像 喀布尔博物馆藏

菩萨头像 新疆克孜尔石窟第77窟 柏林亚洲艺术博物馆藏

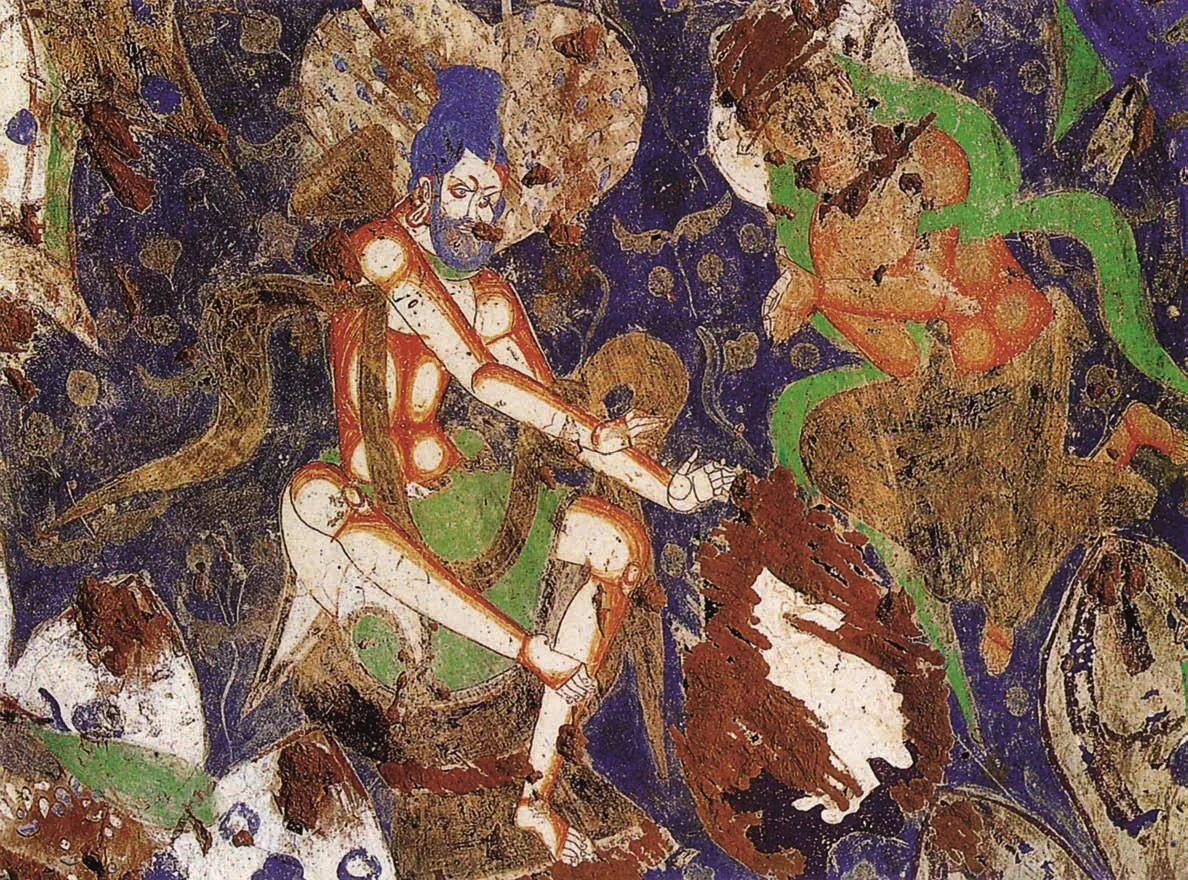

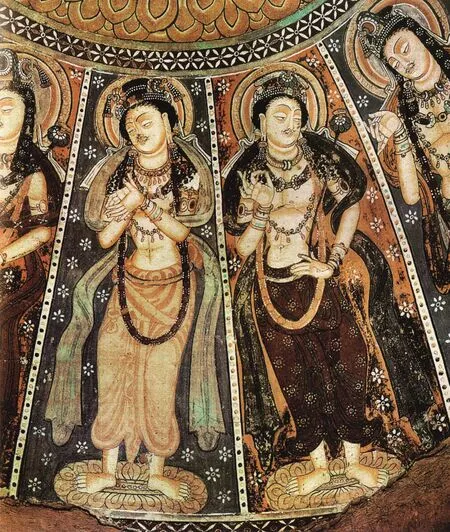

佛教传播的两大载体佛经和佛像,都经历了逐渐中国化的过程。佛教初传时期的译经家多来自西域,翻译的原本是胡本或梵本佛经,译胡为汉或改梵为秦(汉),直译多于意译,有时采用“格义”(以中国原有的名词、概念比附印度佛教的名词、概念)的方式;隋唐时期的译经家多出自汉地,兼通汉梵文字,翻译的原本均系梵本佛经,意译多于直译,经常以注疏方式发挥自己的观点,甚至为创立宗派而编撰伪经(以禅宗经典为代表)。梁启超在《翻译文学与佛典》中论述佛经翻译说:“或缀华语而别赋新义,如‘真如’‘无明’‘法界’‘众生’‘因缘’‘果报’等;或存梵音而变为熟语,如‘涅槃’‘般若’‘瑜伽’‘禅那’‘刹那’‘由旬’等。”“既不用骈文家之绮词丽句,亦不采古文家之绳墨格调。”“盖释尊只有说法,并无著书。其说法又皆用‘苏漫多’(俗语)。弟子后学汲其流,则皆以喻俗之辩才为尚。入我国后,翻译经典,虽力谢雕饰,然犹未敢径废雅言。禅宗之教,既以大刀阔斧,抉破尘藩;即其现于文字者,亦以极大胆的态度,掉臂游行。”佛经的中国化有得有失,得到了大量外来的新名词、新观念,失去了印度语言纯正的味道。后秦译经家鸠摩罗什惋叹:“但改梵为秦,失其藻蔚,虽得大意,殊隔文体。有似嚼饭与人,非徒失味,乃令呕哕也。”(《高僧传》)译者在翻译印度佛教经典时,往往适应中国儒家的正统伦理道德和审美观念,删除原本中那些“有伤风化”的词句。例如,印度佛教哲学家、诗人和戏剧家马鸣(约2世纪)的长诗《佛所行赞》,在北凉僧人昙无谶(385-433)的汉译本中便删除了原本中那些露骨描绘女性艳情的诗句。印度佛教艺术被“翻译”成中国佛教艺术时,也经过了中国儒家的正统伦理道德和审美观念的选择、过滤和改造。李泽厚说:“印度佛教艺术从传入起,便不断被中国化,那种种接吻、扭腰、乳部突出、性的刺激、过大的动作姿态等等,被完全排除。连雕塑、壁画的外形式(结构、色、线、装饰、图案等)也都中国化了。”(《美的历程》)李泽厚所谓“性的刺激”等等,在印度佛教艺术的裸体女性形象中确实普遍存在,以表现印度女性人体美的造型程式“三屈式”最为突出。这种扭曲、夸张、刺激的印度女性人体美,在从西域传入中国内地的过程中逐渐淡化。新疆克孜尔石窟壁画中许多裸体的飞天、伎乐和菩萨,可能受到了印度女性造型的影响。新疆丹丹乌里克佛寺遗址的壁画《龙女》的女性裸体明显呈“三屈式”,保留着印度遗风,但眉眼发型已经中国化了。印度阿旃陀石窟(约公元前2世纪至公元7世纪)与中国敦煌石窟同样以佛教壁画闻名世界。阿旃陀第1窟壁画《降魔图》中诱惑佛陀的裸体魔女乳房浑圆,腰肢摇摆,极尽媚态。克孜尔千佛洞原孔雀洞壁画《降三魔女》中的魔女也是裸体的。而敦煌莫高窟254窟壁画《降魔变》中的魔女则是着装的,不仅穿上了衣裙,而且还有护胸的背心。在敦煌壁画中,即使是半裸体的女性化菩萨,胸部也是扁平的,缺乏女性的性感。古代印度人关于人体美的观念接近希腊人,在女性裸体的表现上甚至比希腊人更为大胆而直率,而与中国人的儒家传统审美观念格格不入。正如印度佛经的汉译本中删除了那些描绘女性艳情的原文,中国佛教艺术中也排除了直率夸张的女性人体美(藏传佛教艺术例外)。又如,就笈多式佛像的两大样式而言,中国佛像更多地受到薄衣贴体的笈多马图拉式的“湿衣佛像”的影响,南亚与东南亚诸国佛像更多地受到轻纱透体的笈多萨尔纳特式的“裸体佛像”的影响。也许笈多马图拉式的“湿衣佛像”那种朦胧、含蓄而神秘的美感,更符合中国人传统的审美习惯。

[北魏]坐佛 大同云冈石窟第20窟

佛教造像的帝王化也是佛教艺术中国化的一个重要现象。帝王附会佛像,佛像象征王权,在北魏时期盛行一时。北魏文成帝(452-465年在位)曾“诏有司为石像,令如帝身。既成,颜上足下,各有黑石,冥同帝体上下黑子”(《魏书·释老志》)。公元454年(北魏兴光元年),克什米尔僧人师贤奉旨所铸五级大寺内的五尊赤金释迦立像,也刻意模仿北魏帝王的形象。文成帝时代开凿的云冈石窟昙曜五窟,“镌建佛像各一,高者七十尺,次者六十尺,雕饰奇伟,冠于一世”(魏书·释老志》)。昙曜五窟的五尊大佛分别代表北魏五帝,渗透了北魏“帝王即佛”的观念。这些主佛的造型肩宽胸厚,躯体雄浑,肉髻高耸,面相丰圆,双耳垂肩,目光正视远方,多披袒右式袈裟,衣纹线整齐趋于图案化,在佛像容貌、气质和服饰上都强调中国北方民族的帝王威仪。龙门石窟唐代奉先寺的卢舍那大佛(672-675)丰颐秀目的造型,据说也可能参照了自称弥勒下生的女皇武则天“方额广颐”的相貌。

[北魏]立佛 大同云冈石窟第18窟西壁

佛像绘画往往是佛像雕塑的粉本。魏晋南北朝时期以来天竺禅师释迦佛陀、吉底俱、摩罗菩提等外国画家东来中土,促进了中外佛画的交流。早在公元247年,祖籍西域康居的僧人康僧会,从交趾来到吴都建业(南京)“设像行道”,当时吴国画家曹不兴把康僧会带来的“西国佛画”作为“仪范”临摹。这种“西国佛画”可能是从西域辗转传来的贵霜时代的犍陀罗佛像,或许属于迦毕试样式。迦毕试样式的佛像硬直短粗,古朴稚拙,最初恐怕难以吸引中国大众。东晋名士戴逵(约347-396),字安道,是佛像中国化的先驱。“逵既巧思,又善铸佛像及雕刻,曾造无量寿木像,高丈六,并菩萨。逵以古制朴拙,至于开敬,不足动心,乃潜坐帷中,密听众议。所听褒贬,辄加详研,积思三年,刻像乃成。”(张彦远《历代名画记》)“戴安道中年画行像甚精妙,庾道季看之,语戴云:‘神明太俗,由卿世情未尽。’戴云:‘惟务光当免卿此语耳。’”(刘义庆《世说新语》)戴逵倾听中国大众的意见,不顾“神明太俗”的指责,把古朴稚拙的“西方像制”改变成精妙动心的“东夏像制”,开了佛像中国化、世俗化的先河。东晋南北朝时期的许多艺术家都参与了佛像中国化的进程。东晋画家顾恺之(约346-405)所画的维摩诘像的“清羸示病之容”和南朝宋、齐时代的画家陆探微(5世纪中叶)人物画的“秀骨清像”,摄取了魏晋以来名士的清秀潇洒风度,影响了南北朝不少佛像包括北魏石窟造像的风格,褒衣博带、秀骨清像的名士化佛像风行一时。

有些中国佛像画家不仅改梵为夏,而且创立了自家样式。佛教造像中国化的代表样式,有南朝画家张僧繇(502-557)的“张家样”、北齐画家曹仲达(约550前后)的“曹家样”、唐朝画家吴道子(约686-760前后)的“吴家样”和周昉(8世纪中后叶)的“周家样”,并称为“四家样”。张僧繇擅长佛寺壁画,“奇形异貌,殊方夷夏,皆参其妙”(《历代名画记》)。相传张僧繇曾采用从印度传入的凹凸法绘制壁画,他还画过天竺二僧像。张僧繇的“张家样”佛像样式,肌肉丰腴,线条疏朗,与陆探微式的“秀骨清像”不同,从现已出土的梁代佛教造像上可以证实。曹仲达原籍西域曹国(今撒马尔罕地区),官至北齐朝散大夫,善画“外国佛像,亡竞于时”(《历代名画记》)。曹仲达的“曹家样”佛像往往与吴道子的“吴家样”佛像并举。北宋郭若虚在《图画见闻志》卷一《论曹吴体法》中说:“曹、吴二体,学者所宗。按唐张彦远《历代名画记》称,北齐曹仲达者,本曹国人,最推工画佛像,是为曹;谓唐吴道子曰吴。吴之笔,其势圆转,而衣服飘举;曹之笔,其体稠叠,而衣服紧窄。故后辈称之曰:吴带当风,曹衣出水。……雕塑铸像,亦本曹吴。”所谓“曹衣出水”的“外国佛像”,很可能就是印度笈多时代马图拉式薄衣贴体的“湿衣佛像”,“曹之笔,其体稠叠,而衣服紧窄”很可能就是对仿佛出水的湿衣紧贴身体的笔法的描述。这种“曹家样”不仅是佛像绘画的样式,而且是佛像雕塑的范本。山东青州龙兴寺遗址出土的北齐时代的大多数佛像螺发整齐,颈部三折,眼帘低垂,薄衣贴体,类似笈多马图拉式佛像,属于典型的“曹衣出水”式佛像。引人注目的是,青州北齐时代的佛教造像包括佛像、菩萨像的造型,脸型丰满,细眉薄唇,已经是中国人的相貌,不仅低垂的眼帘流露沉思冥想的神情,而且上翘的嘴角浮现温和亲切的微笑,富有世俗化的人情味。如果说“曹家样”的印度风味比较浓厚,那么“吴家样”的中国色彩更加强烈。吴道子也擅长寺观壁画和佛道人物,“凡画人物、佛像、神鬼、禽兽、山水、台殿、草木,皆冠绝于世,国朝第一”(《唐朝名画录》)。“吴之笔,其势圆转,而衣服飘举”,是“吴家样”佛像画法和佛像雕塑的特点。从传为吴道子所画的《送子天王图卷》中的人物可以看出笔势圆转、衣服飘举、“吴带当风”飞动的神采,而画中的净饭王、摩耶夫人等人物的造型已完全是中国人的相貌,纯属唐朝的衣冠贵胄。吴道子的“吴家样”佛像样式也可谓贵族化的佛教造像风格。周昉是唐朝京兆(今西安)人,贵公子,以仕女画著称,其所画水月观音菩萨,亦“颇具风姿,全法衣冠,不近闾里,衣裳劲简,彩色柔丽,菩萨端严,妙创水月之体”(《历代名画记》)。“昉贵游子弟,多见贵而美者,故以丰厚为体;而又关中妇人,纤细者少”(《宣和画谱》)。周昉的“周家样”菩萨像样式更趋于贵族化和女性化,水月观音等菩萨的造型丰肥婉丽,犹如唐朝的贵妇宫娃。印度贵霜时代和笈多时代的观音菩萨雕像纯系男性造型,而在敦煌莫高窟的唐代彩塑中随处可见“周家样”雍容华贵的女性化菩萨。

降魔图 阿旃陀第1窟壁画

降魔变 敦煌莫高窟第254窟

[西夏]水月观音 敦煌榆林窟第2窟西壁北侧

印度传统绘画的“凹凸法”,也经由丝绸之路逐渐传入中国新疆与内地。在中国绘画史上,这种从印度传来的凹凸法被称为“天竺遗法”。向达说:“印度画与中国画俱以线条为主。惟印度画于线条中参以凹凸法,是以能于平面之中呈立体之势。其画人物,如手臂之属,轮廓线条干净明快,沿线施以深厚色彩,向内则逐渐柔和轻淡,遂呈圆形。是既所谓凹凸法也。阿旃陀以及锡兰之Sigiriya诸窟壁画,其表现阴阳明暗皆用此法。印度画传入中国,其最引人注意与称道者亦为此凹凸法一事,与明、清之际西洋画传入中国之情形正后先同辙。”(《唐代长安与西域文明》)印度绘画的凹凸法近似于而不同于西方绘画的明暗法,实际上是一种以线条造型为基础的主观的、程式化的、装饰性的立体画法。公元537年(梁武帝大同三年),张僧繇曾在建康(今南京)一乘寺作画,“寺门遍画凹凸花,代称张僧繇手迹。其花乃天竺遗法,朱及青绿所成,远望眼晕如凹凸,就视即平,世咸异之,乃名凹凸寺”(许嵩《建康实录》)。唐初于阗画家尉迟乙僧,也曾在长安(今西安)慈恩寺画“凹凸花”,在光宅寺普贤堂画《降魔变》等壁画,“变形三魔女,身若出壁”(段成式《寺塔记》卷下)。这些画家的真迹已无从寻觅,而今只能从克孜尔石窟壁画和敦煌石窟壁画遗迹中窥见“天竺遗法”的一鳞半爪。但克孜尔壁画和敦煌壁画中的凹凸法与阿旃陀壁画中的凹凸法相比,更加简化而粗略,肌肉的团块线条色彩分割生硬,面部眼睛和鼻梁的白色“高光”更类似脸谱。吴道子在焦墨痕中敷彩略施微染使人物“如塑”的画法,可能是对“天竺遗法”的一种变通和改造。唐朝以后的绘画“天竺遗法”的痕迹基本消失,表现人物肌肤的凹凸以面颊晕染代替了边线晕染,对立体画法的好奇让位于对笔墨技法的追求。正如宗白华所说:“我们东方另一大文化区印度绘画的观点,却系与西洋希腊精神相近……魏晋六朝间,印度画法输入中国,不啻即是西洋画法开始影响中国,然而中国吸取它的晕染法而变化之,以表现自己的气韵生动与明暗节奏,却不袭取它凹凸阴影的刻画,仍不损害中国特殊的观点与作风。”(《美学散步》)

丝绸之路是印度佛教艺术的影响东渐中国的主要途径。如果没有丝绸之路,没有佛教艺术东渐,我们就没有克孜尔、敦煌、云冈石窟,没有宏丽奇伟的中国佛教艺术。印度佛教艺术的因素被移植到中国以后发生了变异,与中国本土的传统文化艺术融合,逐渐中国化,生成了新的文化形态和艺术样式,丰富和发展了佛教艺术。中国佛教艺术的规模之大和数量之多都远远超过印度。可以说佛教艺术起源于印度,发扬光大是在中国。中国佛教艺术不仅接受、吸收、改造了印度佛教艺术的影响,而且还向朝鲜、日本、蒙古、越南等周边国家传播自己的影响,使亚洲佛教艺术呈现更加多样化的风格,在东方乃至世界艺术史上大放异彩。

(作者为中国艺术研究院研究员)

陈春晓

菱形格兔本生画 新疆库木吐喇石窟第63窟 5-8世纪

回鹘供养人 新疆库木吐喇石窟第79窟 约9世纪以后

飞天 新疆克孜尔石窟新1窟 约7世纪

阿阇世王灵梦入浴 新疆克孜尔石窟第205窟 6-7世纪 柏林亚洲艺术博物馆藏

佛传故事 新疆克孜尔石窟第76窟 4-7世纪 柏林亚洲艺术博物馆藏

供养菩萨 新疆库木吐喇石窟第21窟 5-8世纪

供养菩萨(局部)

马壁龙王救商客本生 新疆克孜尔石窟第14窟 6-7世纪

回鹘高昌王供养像 新疆柏孜克里克石窟第20窟

因缘佛传图(局部) 新疆克孜尔石窟第84窟 4世纪中叶至5世纪末 柏林亚洲艺术博物馆藏

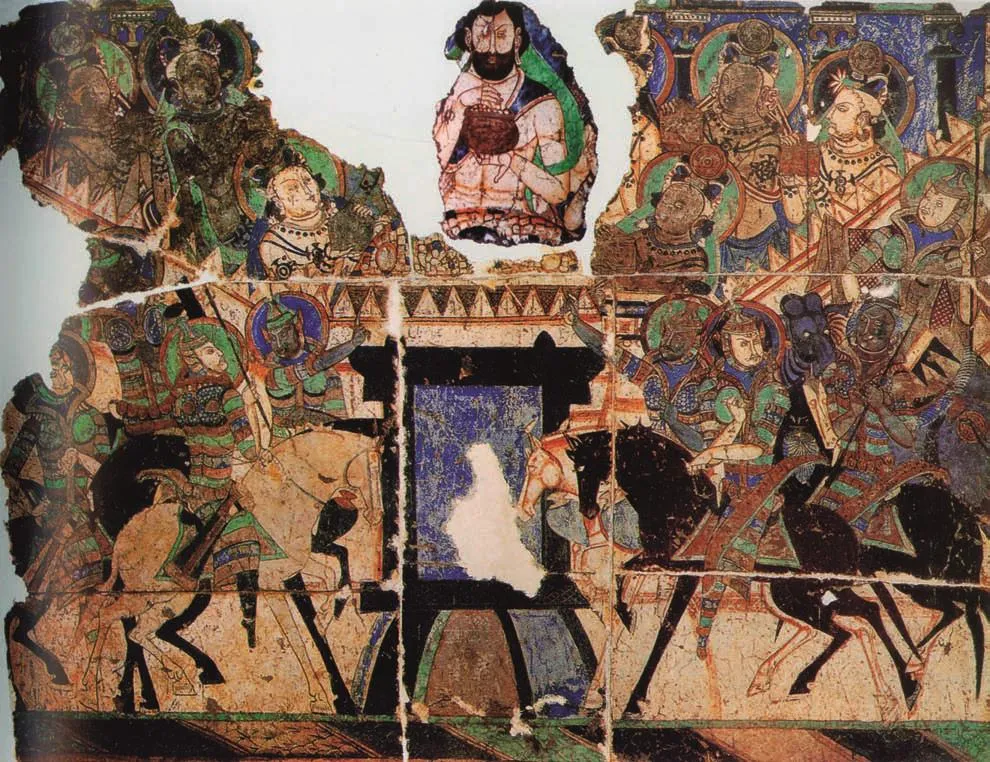

八王分舍利图 新疆克孜尔石窟第224窟 6-7世纪 柏林亚洲艺术博物馆藏说明:壁画上部的婆罗门现存东京国立博物馆

持伞菩萨立像 新疆柏孜克里克石窟 10-11世纪 东京国立博物馆藏

持香炉菩萨跪坐像 新疆柏孜克里克石窟 10-11世纪 东京国立博物馆藏