外源性抑郁症形成模型探讨

2016-12-17左小云戴益信

王 骏 左小云 戴益信

1.江西省吉安市第三人民医院心理科,江西吉安 343000;2.井冈山大学心理健康教育与咨询中心,江西吉安 343000

外源性抑郁症形成模型探讨

王 骏1左小云1戴益信2

1.江西省吉安市第三人民医院心理科,江西吉安 343000;2.井冈山大学心理健康教育与咨询中心,江西吉安 343000

外源性抑郁症形成模型的研究,主要讨论造成心理压力的各种不良条件对抑郁易感个体的作用,它们相互之间的关联、发展,最终导致抑郁症的形成过程。此外,本研究还探讨了形成过程中的部分生物器质变化,与焦虑神经症的共病关系。心理学研究抑郁个体的心理发展状态,精神医疗研究抑郁症患者的症状与治疗,本文处于两个学科领域的不同思维交界处:从心理学的角度探讨压力应激导致抑郁症的发展过程,为抑郁症的治疗拓宽一部分治疗思路。

外源性抑郁;形成模型;应激;抑郁易感人格;无望感

抑郁症是常见的精神疾病,对患者、患者家庭,社会带来巨大的危害。形成抑郁症的原因复杂广泛,心理学和医学各自都有大量的研究成果,但少有探讨两个领域之间的关联重叠和交互发展。本文以中国传统文化为背景,对较为单纯的外界压力刺激反应,从轻到重呈时间线性发展的这部分抑郁群体,其症状的形成过程做探讨,以及探讨与焦虑神经症的共病形成。研究范围排除:适应障碍的抑郁状态;糖尿病、心血管、甲状腺等生物疾病导致的抑郁状态;以及家族遗传形成的抑郁症。抑郁症属于心境障碍的分支,精神医疗对其分类多种,与心理学存在一定的学术差异。考虑文字描述的简便性,暂时笼统的采用“外源性抑郁症[1]”这个词。外源性抑郁症是指由外部不良生活环境引发的抑郁症,是对挫折、生活中的不幸事件、工作和学习的压力等精神刺激事件反应的结果[1]。外源和内源没有严格的区别界限,外源性抑郁症也含有一定的内源生物成分,应激后两者相辅相成的发生变化。

1 外源性抑郁症形成的影响因素

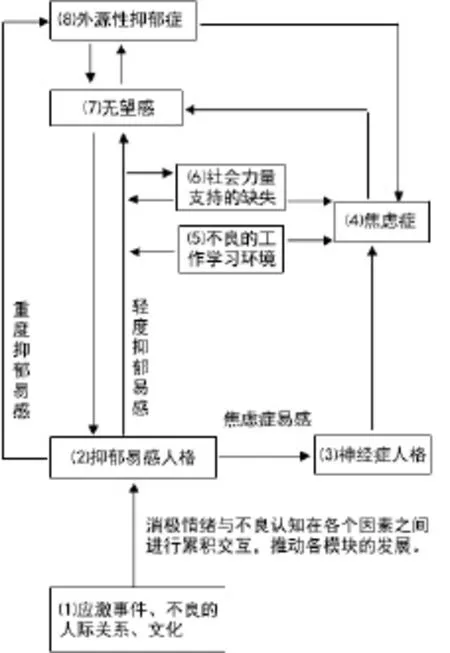

综合以往研究,可发现影响外源性抑郁症形成的影响因素主要有:(1)应激事件,不良的人际关系、文化;(2)抑郁易感人格;(3)神经症人格;(4)焦虑症;(5)不良的工作学习环境;(6)社会力量支持的缺失;(7)无望感。另外,这些因素也会互相影响,并且在消极情绪与不良认知的作用下累积交互,最终推动外源性抑郁症的形成。

1.1应激事件、不良的人际关系、文化

应激事件一般指意外、突发性的各种天灾人祸,可以作为相关因素影响精神障碍的发生、发展。如神经症、心理生理障碍,甚至精神分裂[2]。

个体在应激的时候会产生不良认知。Beck认为,抑郁认知易感性表现为一部分不良的思维观念,这些思维观念来自童年早期。当个体遭遇相应生活逆境(应激)时,这些观念容易被激发:对自我和外界的认识过于僵化;对自我和外界的完美主义的标准;过分要求别人肯定、赞扬,对别人过多的依赖等[3]。

Fischer和Riedesser指出:个体在应激后产生的“创伤模式”,可以造成许多认知上的扭曲、身体上的错误感受,并且扩散到其他的精神障碍,比如泛化的焦虑等[4]。

G Katharina等对幼年经历过创伤事件的成年小鼠进行研究,研究显示,在经历创伤事件之后,小鼠行为发生了显著的异常,并且出现类似抑郁症的行为。这些行为异常能通过精子传递到小鼠的下一代,尽管这些后代并没有亲身经历任何创伤事件[5]。

不良的人际关系主要体现在家庭亲情、社会关系等。从婴幼儿时期形成的依恋关系、父母角色与行为等人际关系,对抑郁易感性的起源有重大影响[6]。社会关系主要体现在学校和职场。

不良的文化主要指对生活质量的负面影响较大、长期传承的家庭与社会文化,这些文化以生活方式的形式存在。以功利主义、实用主义、消费取向和世俗化为特征的现代生活方式,与神经症和心身疾病有关;强大而僵化的传统社会支持系统本身可成为应激源[2]。中国典型的不良文化在孝道文化、香火传承文化、婆媳文化、教育文化、职场竞争文化等方面都有明显表现。以及中国人的好面子文化,在意外界的评价,宁可自身受苦都要保留脸面,委屈自己以换取大局的和谐,不面对自己的真实情感,倾向做表面文章,生活非常沉重,长期隐藏内心得不到发泄的抑郁情绪等[7]。

Caplan认为,一般情况下,个体与环境之间存在动态平衡,当面临生活逆遇或不能应对解决问题时,会产生紧张、焦虑、抑郁、悲观失望等情绪,导致心理失衡[2]。Beck认为,抑郁的出现来自个体对事物的不良认知。这些认知观念有绝对化、自动化、契约性、反射的特性[3]。应激事件、不良的人际关系,能引起认知上的歪曲;家庭、社会的不良文化也是不良认知的一部分。从这个角度看,消极情绪与不良认知,从应激事件、不良人际关系和文化中产生,然后作用于上述提到的各类影响因素,导致各类因素累积交互,推动各因素的变化。

1.2抑郁易感人格

抑郁易感人格是指一种稳定的人格特征:在外界压力交互作用下,个体更易于抑郁情绪持续增长、更易于罹患抑郁症[8]。易感人格的形成有生物和性格两方面的原因。抑郁症的初始化生物因素的发展变化是未知的。目前的线索有:脑电图方面,发现具有典型中国易感个体的大脑左前额神经活动性较差,对目标的察觉与确认困难[8]。在遗传基因方面,DNA序列中10号染色体上发现两个抑郁症相关部位,其功能异常会导致能量代谢功能紊乱,引起患者疲劳,缺失活力[9]。性格方面的完美主义、敏感、对自我的关注度过高,好胜,防御过多,对外界封闭,委曲退让,求全服从等特点,敏感好胜和封闭防御对抑郁的影响最大[8]。缺乏自立,自尊,自强的人容易沉溺在自验负面预言的状态,倾向把小挫折灾难化。从而放弃努力或降低目标,这种状态又加强自我怀疑,加强自我预言,恶性循环,当不断放弃、归因自我、对自己不满时候,个体感到抑郁和挫败[10]。Teasdale认为,消极情绪容易诱发易感群体产生不良认知,从而对结果和未来做出消极的解释[11]。神经症人格的群体也是抑郁症的高发群体,应该也划归入抑郁易感群体。

1.3神经症人格

又称为神经质人格,该理念是森田正马提出,概括为情绪不稳定性,比普通群体更加的容易焦虑、忧郁、愤怒、伤心、紧张,对微小的痛苦和异常表现也能引起注意[12]。许多研究证明,神经质人格个体是发生抑郁的高危人群[13-16]。从这个角度看,可能神经症人格含有抑郁的成分特质,或是抑郁易感人格里面含有神经症的成分。至于最终形成的是抑郁症,或是焦虑、强迫、疑病等神经症,或者其他心理疾病,形成的重要因素之一,可能是取决于个体的不同易感成分含量的多少,决定最终一种或多种外显症状的共病呈现。

1.4焦虑症[17]

焦虑症是一种以焦虑状态为主的神经症。主要表现为:无明确客观对象的紧张担心、坐立不安、植物神经症状。焦虑严重程度与客观事实或处境明显不符,或持续时间过长。

1.5不良的工作学习环境

指压力刺激较大的生活环境,劳动负荷相对较大,人与人之间缺乏良好的交流互动,让人感到压抑封闭和疲累,累积的消极情绪难以宣泄。这种生活环境有体现在职业场所,也有体现在家庭、学校。有的企业的管理极其苛刻,要求员工长期超负荷加班,不让员工之间交流,甚至保安经常殴打员工;有的企业特有的加班文化,提倡加班,让员工主动超负荷工作;激烈的职场竞争,也让员工之间相互封闭,缺乏交流。

有的家庭对孩子的教育管理严厉苛刻,鼓励逼迫孩子做“人上人”,让孩子处于长期的疲累学习当中,并且,以“容易被坏孩子带坏,耽误学习”为理由,限制孩子和同龄人出去玩耍,让孩子处于封闭状态,缺乏同龄人之间的交流。许多留学生在国外生活不适应,造成罹患抑郁症的一些原因:文化交流障碍、学业压力大、缺乏家人亲友的精神物质支持,甚至得打工赚学费生活费。

1.6社会力量支持的缺失

指缺失亲朋好友、社会力量的支持和理解。抑郁群体往往个性内向,人际交往能力差,缺乏社会交流;即使有交流,也只是场面应付,交往程度不深;或工作环境限定,合作性不高。或是认为向外界求助是丢脸、没面子的事情,宁可压抑受苦也不求助。自然得不到较多的支持,导致累积的消极情绪无法宣泄,不良认知得不到修复。现在都有大量的群体认为,抑郁焦虑是闲来无事,爱钻牛角尖想出来的病,改变想法就好了,甚至认为是偷懒。这种外界的不理解让抑郁群体感到深深的无助和绝望。良好的社会支持,不仅有精神上的理解和支持,还有物质的帮助,甚至照顾患者的生活,防范患者自残自杀,帮助求医。

1.7无望感[18]

Seligman的习得性无助理论认为,当个体自身生活发生不良事件,但自己无论如何都改变不了的时候,会感觉到无助,产生抑郁,丧失行动的动机。Abramson、Metalsky、Alloy对该理论进行了修正,强调无望感是促使抑郁形成的重要原因,是抑郁的形成边界。

2 外源性抑郁症模型的形成

图1 外源性抑郁症模型

个体遭遇意外、突发性的应激事件后,产生消极情绪和不良认知,推动抑郁易感人格向不良方向发展;不良的人际关系、文化,则是对个体的长期慢性刺激,也推动易感人格的不良发展。不良文化的存在,一方面让个体学习到这些不良文化后,产生不良认知,进行自我压制;另一方面是外界力量用不良文化对个体进行压制,都产生消极情绪。不良人际关系主要指是家庭成员的关系不良,尤其是母亲对子女的疏离,对易感个体影响较大[8];学校与职场人际关系也是一方面,不良文化和不良人际关系对个体的影响,从幼年到成年,从家庭到学校、职场,都起到消极影响。在应激事件的作用下,个体的下丘脑-垂体-肾上腺轴功能发生改变,HPA轴亢进,促进糖皮质激素的分泌。当分泌过度持久升高,导致海马体神经细胞的陆续死亡、神经轴突、树突的连接降低弱化,最终导致记忆、认知、情感的障碍[19];消极情绪的累积,促使个体体内分泌过量的儿茶酚胺类激素[20-21],造成植物神经功能紊乱,体内消化、泌尿、心血管等系统的运作偏移正常化[22-23],个体的躯体化痛苦。这种状态加重消极情绪的产生,也推动不良认知的发展。Zuroff的抑郁易感动力模型认为:易感个体与外界压力共同作用,导致抑郁状态的持续加重,当作用程度到一定阀值,个体将罹患抑郁症[24-25]。在上述条件的作用下,易感个体将出现多种类型发展,本文探讨较为常见的三种发展类型:(1)抑郁易感特质较重的个体直接发展成抑郁症;(2)抑郁易感特质较轻的个体暂时处于健康态,待压力刺激持续加重,不良条件的累积叠加,再逐步形成抑郁症;(3)在抑郁易感人格个体中,焦虑特质含量较重的个体,先向神经症人格、焦虑神经症发展,在不良条件叠加下,最终形成(或共病)抑郁症。下面对三种类型做简述。

第一类型:抑郁易感程度相对较重的个体,无需压力刺激,或是较小的刺激诱因,即可发展成抑郁症。

第二类型:抑郁易感特质较轻的个体暂时处于健康态。在不良的工作学习环境里,压抑、封闭、疲累的生活、社会力量支持的缺失,这些条件在抑郁症的形成上起到催化作用。压抑疲累的环境是从生理和心理上同时进行刺激,累积消极情绪的同时,得不到足够的休息,影响身体自我修复;封闭的环境与社会力量支持的缺失,让个体无法得到消极情绪的宣泄和精神物质上的支持安慰。当抑郁加重的时候,导致自卑、活力缺失、思维僵木,这些状态又会导致人际关系的进一步变差,更加封闭,社会支持力量更缺乏。中国人的典型好面子的思维文化,又让个体以心理问题和疾病为耻,总希望能够自己解决,不愿向外界求助。

身体与大脑的疲累状态可以是不良的学习、工作造成,也可以是大量不良的认知进行自我归因、压制逼迫,让自己时时处于疲累状态。长期的消极情绪累积、身体过度损耗、精神上的压抑、缺乏支持和帮助等等,多重不良条件的叠加,当超出个体的承受阀限的时候,个体觉得无论多么努力都无法控制和改变(环境中不良事件),产生无助绝望的心态,推论消极事件会带来灾难化的后果,以及消极的自我价值[26]。认为看不到未来和希望。这种状态是形成抑郁症的边缘临界[18],也导致抑郁的发展[25],甚至是患者自杀的危险因素[27]。抑郁状态又反过来加强无望感,进一步降低自尊,强化了消极归因推理方式,形成恶性循环[18]。

第三类型:在抑郁易感人格个体中,焦虑特质含量较重的个体将首先向神经症人格发展。神经症人格形成后,比一般人更容易经历可能遇到的焦虑,愤怒,内疚和抑郁等消极情绪。应对环境未知结果压力能力较差,情绪不稳定性与低情商,包括情绪调节,动机和人际关系技巧较低。这种状态将导致社会支持力度相应下降,人际关系更差。人际关系若多次受挫,应激产生的消极情绪与不良认知也相应增加。对压力的防御能力继续降低,对相对弱小的刺激的反应更大,产生的消极情绪更多,循环累积,向焦虑神经症方向发展。焦虑神经症形成后,患者对于普通人看来的,不足以造成刺激的小事,都能焦虑:将小挫折看成巨大、绝望的困难。长时间沉溺在负面思考状态,严重失眠。这种长期不良思维形成的睡眠障碍,是导致抑郁症的重要条件之一[28]。焦虑症患者的严重不安全感,对医疗机构的恐惧,拖延、不愿求助,也是造成病情严重化的因素。不良的工作学习环境里,压抑、封闭、疲累的生活环境与社会力量支持的缺失,在推动症状严重化起到累积作用。该过程和第二类型的描述类似。当超出个体的承受阀限的时候,个体产生无助绝望的心态,该心态是焦虑转换(共病)抑郁前的临界边缘。抑郁可以合并焦虑作为共病存在[29-30],两者相互影响、转移(呈现)。在临床中经常观察到,部分焦虑症患者若被继续施压刺激并且超过个体承受阀限,会发展成(共病)抑郁症;部分抑郁症患者通过药物治疗痊愈后,若没有脱离不良的生活环境,依然缺乏社会支持,不良认知未得到改善等,有可能复发或转移(呈现)成焦虑症。单一条件因素形成也可以导致抑郁症:即仅应激或者易感人格起主要作用,另一种只是补充、中介[6]。

当个体遭遇异乎寻常的威胁性或灾难性心理创伤的刺激,形成创伤后应激障碍[17],再导致(共病)抑郁症。创伤后应激障碍有如下状态:自我封闭、缺乏社交;对未来失去希望和信心(无助无望);持续的警觉性增高、反复出现有创伤性内容的恶梦,形成睡眠障碍;灾难性心理应激损伤海马体,等等,导致(共病)抑郁症。另外,抑郁还会与躯体化障碍共病、与人格障碍共病、与其他神经症共病,这些不在本文的研究范围。抑郁症的病理现象,通过一部分脑解剖生化实验与脑影像实验,发现抑郁症患者的脑神经生化分泌失调[31],额叶、颞叶等区域的特征性异常和神经通路受损[32]。经药物治疗后症状好转。

3 探讨

心理学研究抑郁易感个体的心理状态:人际关系、文化、认知、应激、情绪、社会支持、无望感等,这些状态相互关联和发展。精神医疗研究抑郁患者的症状与治疗,看到广泛的来源:应激、遗传、内科疾病、物质滥用、脑神经病变,同时看到患者的多种状态:思维阻滞,缺乏活力,自罪自杀,消极情绪,无望感等,所有症状同时共存;此外,还看到疾病的多种分类:外源、内源;原发、继发;单相、双相等[1],这是两个学科领域的研究差异。本文认为,较重或长期持续的应激状态促进抑郁易感个体的抑郁发展,当不良条件的累积超过承受阀限,易感个体产生无望心态,最后形成单相或双相抑郁。易感个体中焦虑特质含量较重的群体,在不良条件的累积下,先形成神经症人格、焦虑神经症,再逐步转换(或共存)呈现单相或双相抑郁。抑郁症症状的形成过程复杂,最终属于生理疾病,请患者选择精神科医生作为首要求助对象;心理咨询治疗作为辅助治疗,可同时进行。

[1]李青栋,许晶.抑郁症的概念及分类研究历史[J].医学与哲学:临床决策论坛版,2009,30(11):78-80.

[2]全国卫生专业技术资格考试专家委员会.2015全国卫生专业技术资格考试指导-心理治疗学[M].北京:人民卫生出版社,2014.

[3]Beck AT.Cognitive therapy:A 30-year retrospective[J]. American Psychologist,1991,46:368-375.

[4]Fischer & Riedesser.Psychotraumatologie und psychoanalyse[J].Forum Der Psychoanalyse,2006,22(1):103-106.

[5]Katharina Gapp,Ali Jawaid,Peter Sarkies,et al. Implication of sperm RNAs in transgenerational inheritance of the effects of early trauma in mice[J].Nature Neuroscience,2014,17(5):667-669.

[6]邹涛,姚树桥.抑郁认知易感性应激模式的研究:起源、发展和整合[J].心理科学进展,2006,14(5):762-768.

[7]王登峰,贾晓明,杨中芳.中国式抑郁[J].家庭科技,2006:15(1):39.

[8]徐华春.中国人抑郁易感人格的初步研究[D].重庆:西南大学,2009.

[9]N Abe,S Uchida,K Otsuki,et al.Altered sirtuin deacetylase gene expression in patients with a mood disorder[J].Journal of Psychiatric Research,2011,45(8):1106-1112.

[10]黄希庭.压力应对与幸福进取者[J].西南师范大学学报(人文社会科学版),2006,32(3):1-6.

[11]Teasdale J D.Cognitive vulnerability to persistent depression[J]. Cognition and Emotion,1988,2(3):247-274.

[12]森田正马.神经衰弱与强迫观念的根治法[M].北京:人民卫生出版社,1996:23-24.

[13]Kendler KS,Kuhn J,Prescott CA.The interrelationship of neuroticism,sex,and stressful Life Events in the prediction of episodes of Major Depression[J].American Journal of Psychiatry,2004,161(4):631-636.

[14]吴泽俊,张洪波,许娟,等.女大学生焦虑、抑郁与人格特征的相关性研究[J].中国学校卫生,2007,28(3):232-234.

[15]Chien LL,Ko HC,Wu JYW.The five-factor model of personality and depressive symptoms:One-year followup[J].Personality and Individual Differences,2007,43(5):1013-1023.

[16]姚树桥,罗英姿,杨娟,等.大学生神经质人格对抑郁症状的影响:一年的追踪研究[J].中国临床心理学杂志,2009,5(5):598-600.

[17]中华医学会精神科分会.CCMD-3精神障碍的诊断标准[M].山东:山东科学技术出版社,2001.

[18]王纯,张宁.抑郁的无望感/自尊理论与归因训练在大学生中应用[M].南京:南京师范大学,2005.

[19]彭红军,李凌江,贺达仁.从神经可塑性的视角看压力与疾病的关系[J].医学与哲学,2010,31(8):62-63.

[20]刘洁,张小平,程爱国.创伤后应激反应研究进展[J].河北联合大学学报(医学版),2013,15(1):35-37.

[21]李军杰.慢性应激与血压、血糖、血脂、血清皮质醇、肾上腺素、去甲肾上腺素和5-HTTLPR的关系[D].北京:中国人民解放军军医进修学院,2010,18-19.

[22]孙晓辉.植物神经功能紊乱对心血管系统的影响[J].西安医科大学学报(中文版);2012,9(26):290-292.

[23]Zuroff DC,Mongrain M,&Santor DA.Conceptualizing and measuring personality vulnerability to depression: comment on Coyne and Whiffen (1995)[J].Psychological Bulletin,2004,130(3):489-511.

[24]徐华春,黄希庭,柳春香,等.抑郁的人格易感性:概念,理论与发展[J].心理科学进展,2009,17(2):370-376.

[25]周丽华,苏林雁,陈健.无望抑郁认知易感操作化方法及其研究述评[J].心理科学进展,2013,21(1):118-124.

[26]钱文彩,刘宝花,黄悦勤,等.Beck无望感量表在医学生中的应用及信度效度分析[J].中国学校卫生,2008,29(7):612-614.

[27]赵彦玲.睡眠障碍患者焦虑抑郁症状调查分析[J].临床心身疾病杂志,2005,11(4):305-306.

[28]施慎逊,张明园,吴文源,等.抑郁症与焦虑障碍共病临床特征研究[J].上海精神医学,2009,21(4):198-202.

[29]Pavlova,Barbara.Lifetime prevalence of anxiety disorders in people with bipolar disorder:a systematic review and metaanalysis[J].The Lancet Psychiatry,2015,2(8):710-717.

[30]喻东山.抑郁症的解剖学[J].河北精神卫生1999,12(3):179-181.

[31]李进,况伟宏,邹可,等.自杀未遂抑郁症患者海马代谢的磁共振质子波谱研究[J].四川大学学报(医学版),2009,40(1):59-62.

[32]卢钟娇,贾志云,黄晓琦,等.抑郁症自杀行为的神经生物学研究进展[J].生物医学工程学杂志,2011(4):834-838.

Discussion about the model of formation of exogenous depression.

WANG Jun1ZUO Xiaoyun1DAI Yixin2

1.Department of Psychology,Ji'an Third People's Hospital,Ji'an 343000,China;2.Mental Health Education and Counseling Center,Jinggangshan University,Ji'an 343000,China

The goal of this study was to discuss the exogenous depression formation model,mainly focusing on the effects of different kinds of adverse conditions causing psychological pressure on individuals susceptible to depression,the relevance among these conditions,the development of these relevance,and the process of the formation of depression.In addition,this study discussed the changes of the biological organic in the process of the formation,and this study discussed the changes of the biological organic matters in the process of the formation,and the comorbidity of the anxiety neurosis and depression.Psychology focuses on the psychological development of individuals with depression,and mental medicine is concerned with the symptoms and treatment of depression.This research is at the junction of different mindsets in these two disciplines:this article discusses the development process of how pressure and stress lead to depression from a psychological point of view,to broaden the treatment of depression.

Exogenous depression;Model of formation;Stress;Personality of depression susceptibility;Hopeless

R749.4

A

2095-0616(2016)18-32-05

(2016-07-12)