山西省社会保障水平影响因素研究

——基于2005—2014年山西省相关经济统计数据分析

2016-09-06韩明君肖宜祯

韩明君,肖宜祯

(西南民族大学管理学院,四川 成都 610041)

山西省社会保障水平影响因素研究

——基于2005—2014年山西省相关经济统计数据分析

韩明君,肖宜祯

(西南民族大学管理学院,四川 成都 610041)

社会保障是一国的安全网、减震器,高水平、全覆盖、健全的社会保障体系是保证人民生活幸福,共享经济社会发展成果,实现社会和谐的重要制度保障。山西省属我国中部地区,以经济发展为主要支撑的社会保障水平与东部地区差距明显,本文以山西省2005年至2014年相关经济统计指标的时间序列数据为样本区间,运用计量经济学理论,建立了相关的多元线性回归模型和误差修正模型,分析社会发展长期过程和短期过程中影响山西省社会保障水平的各因素。研究结果表明:长期内,城镇人口比重和财政性社会保障支出对社会保障水平有显著性影响;短期内,财政性社会保障支出对社会保障水平影响较为显著。

山西省;社会保障水平;影响因素

一直以来,尤其是现代文明的今天,社会保障逐渐成为国家层面、社会层面十分关注的民生问题。在我国,由于社会保障统筹层次较低,全国各地区之间社会保障水平差异明显,除主要受经济因素影响外,还受到其他非经济因素影响。研究这些因素与山西省社会保障水平之间的关系,对全面把握社会保障体系和下一步切实提高全省社会保障水平工作具有重要指导意义。

一、文献综述

穆怀中认为社会保障水平可以用“社会保障支出总额占GDP”的比重来表示,代表一定时期内某个国家或地区的居民所享受社会保障待遇程度的高低。国内学者对社会保障水平的研究也都基于此概念,这种表示方法将抽象的社会保障水平转变为可度量的直观数据,便于深入研究,本文也是在此基础上展开分析。

邓群钊、付莲莲等人从供给和需求角度探讨了影响江西省社会保障水平的因素,建立协整回归模型表明社会保障水平、老龄化、失业率、居民生活水平和财政收入中社会保障支出之间的长期均衡关系,同时研究了社会保障水平对消费和储蓄的关系,从而得出社会保障水平不仅受经济和非经济因素影响,还会通过储蓄和消费的传导机制对宏观经济增长产生持续效应。左香乡基于2002-2012年省级面板数据,采用DEA模型对30个省的社会保障水平差异进行比较研究,认为经济发展水平和转移支付是影响社会保障水平的主要影响因素。张璐琴在《山西省社会保障水平及其适度选择》中通过因素分析、相关回归分析认为老年人口比重、居民工资总额、财政收入与社会保障支出水平呈同向变动关系,储蓄、投资和消费与社会保障支出水平呈负相关关系。陈刚、李树在《中国地方政府的社会性支出:效率及其决定因素》中认为教育水平和城市化率是影响社会保障支出水平的重要变量。王川依据德国1990—2005年相关变量数据,对社会保障水平与国内生产总值、失业率、老年人口比例、私人消费支出分别做回归分析,建立回归模型研究影响社会保障水平的因素。从分析结果看出,出生率与社会保障水平呈负相关关系,人口寿命与其呈正相关关系,失业率与社会保障水平之间存在显著的互为因果关系。李旭东利用2005年1%人口抽样和1991-2007相关统计数据,运用协整分析法,建立协整回归模型和误差修正模型,分析贵州人口老龄化和经济增长对养老保险支出的影响。从实证角度论证了人口老龄化和经济增长与养老保险支出存在正相关关系,且前者对养老保险支出的影响大于后者。

在国内文献中,对于影响我国社会保障水平相关因素的研究,经济学领域表现的更为关注,大体上采用理论研究或单变量回归分析法,探讨社会保障水平和经济发展之间的长效互动关系。单从社会保障专业领域角度看,分析社会保障水平影响因素,从而做出相关社会保障决策建议的研究仍显不足。

二、指标选择与研究方法

(一)指标选择

本文根据文献梳理和计量经济学相关理论知识,结合数据的可得性和构建的模型,选取以下指标对影响山西省社会保障水平的因素进行衡量:

被解释变量(Y):选择山西省社会保险基金支出占GDP的比重为显示山西省社会保障水平的代表指标。一国或一地区社会保险基金支出与GDP之比反映其社会保险水平,社会保障主要由社会保险构成,所以可以很大程度地反映该区域的社会保障水平。此项指标数值越大,表示全省社会保障水平越高。

解释变量(自变量X):

1.城镇人口比重(X1):城镇化率是城乡人口结构指标,用城镇人口占总人口的比重来表示,用以反映山西省城市和城镇的总体规模及其对人口的吸纳程度。

2.财政性社会保障支出比重(X2):用山西省中央和地方财政性社会保障支出占年财政总支出的比重表示,用以反映国家和山西省政府用于开展建设本省社会保障事业的财政支出水平。

3.非农产业增加值比重(X3):第二和第三产业增加值总和能够反映山西省非农产业在国民经济中的贡献程度,是一项重要的产业结构指标。

4.城乡居民人均收入之比(X4):用山西省城镇人均可支配收入与农村人均纯收入之比表示,它反映山西省城乡居民收入水平的差距。

1995年国务院发布《关于深化企业职工养老保险制度改革的通知》,要求各省建立社会统筹和个人账户相结合的养老保险基金筹资模式。因此,相关数据是从1996年以后有记录、可查询。本文需要分析的解释变量和被解释变量全部采用1996年——2014年的年度数据,数据来源于1996年至2014年的《山西省统计年鉴》。

(二)研究方法

由于本文所用的是时间序列数据,为避免伪回归问题,首先需要使用ADF单位根检验各变量的平稳性,数据不平稳要将其做差分处理使其变为平稳序列。其次,变量均为一阶单整,因此可以进行JJ协整检验,确定各变量之间的长期均衡关系,建立多元线性回归模型。最后,由于变量间存在协整关系,可建立误差修正模型分析影响山西省社会保障水平各因素之间的短期关系。本文采用的计量经济软件是eviews7.2。

三、实证结果与分析

(一)单位根检验

建立时间序列模型的重要前提是检验变量的平稳性,运用ADF检验法对各变量进行单位根检验,从表1的检验结果可以看出,Y的ADF值小于5%临界值,X1 的ADF值小于1%临界值,说明拒绝原假设,表明社会保险基金支出占GDP比重序列和财政性社会保障支出比重序列不存在单位根,是平稳序列;X2、X3、X4的ADF值均大于1%水平值,存在单位根,数据非平稳,因此在原序列条件下,对X2、X3、X4数据进行差分,经过一阶差分后均表现为平稳,X2~I(1),X3~I(1),X4~I(1)。

(二)协整检验

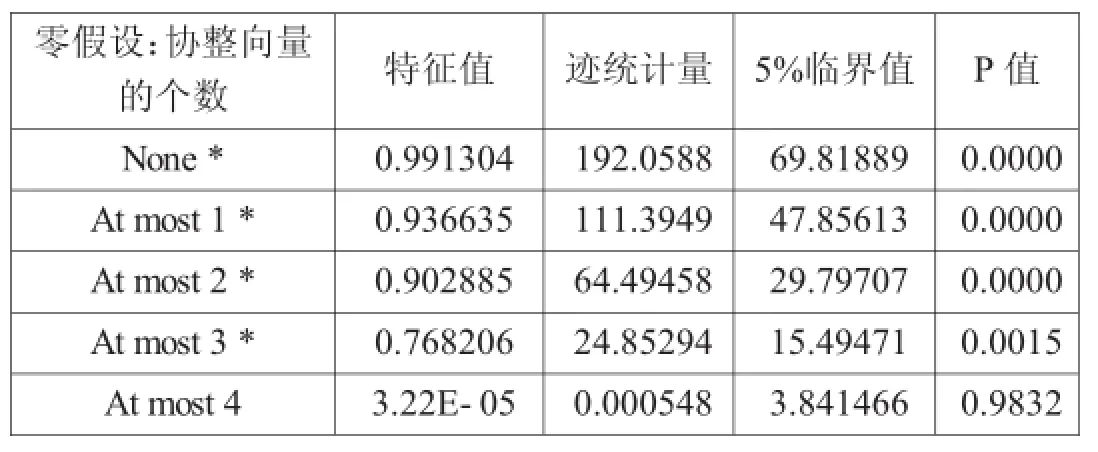

由于Y是0阶单整,不高于所有自变量的单阶整数,且X2、X3、X4均为一阶单整,高于Y的单整阶数,因此可以对原序列进行协整检验以检验各变量之间是否存在协整关系。本文选用Johansen检验法,协整检验具体结果如表2,从中可以看出在5%的显著水平下,五个变量间存在4个协整方程。

表2 协整检验结果

表1 各变量单位根检验

(三)多元线性回归模型

各变量之间存在协整关系,可避免伪回归问题,因此可建立多元线性回归模型,分析解释变量与被解释变量的因果关系。Y对X1、X2、X3、X4进行回归分析,从回归结果中得到X1和X2对Y的显著性小于5%,X3和X4 对Y不具有显著性,回归方程为:

Y=1.291511+0.029789X1+0.216950X2+et

(6.562691)(0.010390)(0.042358)

t=(0.196796)(2.867147)(5.121861)

R2=0.8740462R2=0.838059F=24.28784n=19

模型估计结果说明,在社会长期发展过程中,假定其他变量不变的情况下,城镇人口比重每上升一个百分点,山西省社会保障水平平均提高0.0298个百分点;财政性社会保障支出比重每上升一个百分点,山西省社会保障水平平均提高0.217个百分点。相比较而言,城镇人口比重因素影响较大。

(四)误差修正模型

社会保障水平(Y)、城镇人口比重(X1)、财政性社会保障支出比重(X2)、非农产业增加值比重(X3)、城乡居民人均收入之比(X4)之间存在协整,表明它们之间有长期均衡关系,为了增强模型的精度,可以建立误差修正模型分析变量间的短期动态关系,估计结果如下(其中ECM是误差修正项):

△Y=0.030135+0.170967△X2-0.460921ECM(-1)

t=(0.333144)(5.359084)(-1.329972)

R2=0.718534DW=1.821494

估计结果显示,X1、X3、X4在模型中的系数都不显著,这说明城镇人口比重、非农产业增加值比重、城乡居民收入之比对山西省社会保障水平的作用在短期内并不明显。X2在模型中的系数都通过了5%水平下的显著性检验,且系数为正,说明短期内财政性社会保障支出的变动会影响山西省社会保障水平的高低,作用为积极影响,社会保障财政支出每提高一个百分点,山西省社会保障水平平均提高0.171个百分点。

四、结论与对策建议

本文利用1996年—2014年间时间序列数据、单位根检验、协整检验、多元线性回归和误差修正模型对山西省城镇人口比重、财政性社会保障支出、非农产业增加值和城乡居民收入与山西省社会保障水平之间的关系进行实证研究。

经过实证分析发现,山西省城镇人口比重、财政性社会保障支出、非农产业增加值、城乡居民收入和山西省社会保障水平这些变量间存在长期稳定关系。经济发展的长期过程中,山西省城镇人口比重(城镇化率)和财政性社会保障支出比重与社会保险基金支出占GDP的比重呈同方向变动的关系,二者对山西省社会保障水平的高低起了最重要作用。从误差修正模型来看,短期内财政性社会保障支出对山西省社会保障水平提高具有正向的促进作用,其他因素对其作用不显著。这是由于长期以来,全国实行城乡二元分割的社会保障制度,城镇和农村的收入和社会保障差距推动农村人口持续向城镇转移,导致城镇化率提高,从而社会保险基金支出规模逐年扩大,促使山西省社会保障水平有显著提高。同时在短期内,财政性社会保障资金支出增多会随之扩大社会保险基金支出规模,提高山西省社会保障水平。

加快城镇化进程,不断完善与之配套的农村社会保障体系,并加大国家和地方在社会保障方面的财政投入是保证山西省社会保障水平进一步提高的首要因素。虽然2014年山西省将新农保与城镇居民养老保险制度合并为城乡居民养老保险,2016年也将完成新农合与城镇居民医疗保险的整合,逐步实现基本公共服务均等化,致力于建立全覆盖、高水平、城乡一体的社会保障体系,但长期形成的城乡社会保障二元格局负面影响短时间内仍难以消除。

因此,根据对影响山西省社会保障水平因素的研究,结合目前山西省农村地区社会保障体系建设中普遍存在的问题,建议:(1)继续深化户籍制度改革,推进城镇化进程,剥离户籍内含有的各项福利、权利,取消城乡居民户籍差别,加快建成城乡全覆盖、公平的一体化社会保障体系。(2)大力发展农村经济,依靠各地现有资源,开发优势特色产业,切实增加农民收入,尤其是对国家级贫困县要做好脱贫帮扶工作,首先解决农民温饱问题和持续收入问题,才能保障农民有足够资金参保。(3)特别是在农村地区要大力普及社会保障基本常识,有关工作人员应定期深入农村开展宣传,增强农民参保意识,解决农民对城乡居民养老保险、新农合等制度的困惑。(4)加大对农村地区社会保障事业的财政投入,省级财政应根据各地实际经济发展水平,对贫困山区社会保障事业实行有侧重地倾斜,提高财政预算,严格收支管理,保证资金不截留、不挪用,真正用于农村地区社会保障体系建设,提高全省社会保障水平。

[1]穆怀中.中国社会保障适度水平研究[M].沈阳:辽宁大学出版社,1998.

[2]邓群钊,付莲莲,翁异静,马超.江西省社会保障水平影响因素及其经济效应[J].南昌大学学报(理科版),2013(1).

[3]左香乡,许新星.我国区域社会保障差异评估与影响因素研究[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2014(5).

[4]张璐琴.山西省社会保障水平及其适度选择[D].山西财经大学,2006.

[5]陈刚,李树.中国地方政府的社会性支出:效率及其决定因素[J].南方经济,2010(10).

[6]王川.德国社会保障制度的经济学分析[D].吉林大学,2008.

[7]李旭东.贵州人口老龄化,经济增长对养老保险支出影响实证研究[J].西北人口,2010(6).

[8]山西省统计局.山西省统计年鉴(2005—2014)[M].北京:中国统计出版社,2016.

C913.7

A

1673-0046(2016)6-0020-03