东汉陶井口圈上的轺车出行图探析

2016-06-14□付

□付

Fu Li

东汉陶井口圈上的轺车出行图探析

A Study of the Painting of Traveling by Light Carriage at the Mouth of A Earthen Well of the Eastern Han Dynasty

Fu Li

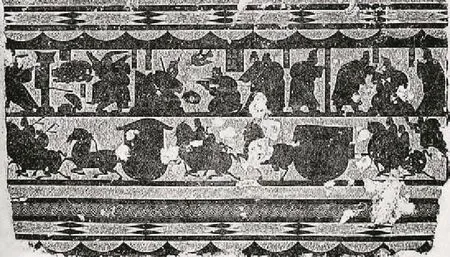

随州市博物馆藏有一件汉代陶井口圈,2005年随州五眼桥遗址出土,收录于《随州出土文物精粹》①一书中。书中对该井口圈的描述如下:“通高24.6厘米,内径60.8厘米,外径80厘米。宽平口,下呈双层圈体,内圈较外圈深,向下渐粗,外圈向下渐细。内圈外面饰斜绳纹,外圈外面饰竖绳纹,并压印一模一题画像一周,印纹较浅,可辨清内容的为长青树舞图和轺车出行图(图1)。”

由于五眼桥遗址目前还没有原始的发掘资料发表②,笔者获得的该井口圈的所有信息都来自上文的著录。著录中没有说明该井口圈是否为残件,但从大小和材质来看,它无疑代表着一件陶井模型。陶井模型在汉代一般作为明器随葬于墓中,而墓中随葬陶井模型始见于河南等地区西汉武帝时期的墓中③,盛于东汉,唐以后基本消失④。汉代随葬的陶井模型中有纹饰者并不少见,这些纹饰有简单和复杂之分,简单者仅刻划几道弦纹、水波纹或一些几何纹饰,复杂者模印有四神图像、方相氏驱火、饮牛图等,也有的伴有“东井、戒火”文字。以笔者所见资料,陶井模型上出现轺车出行图的较为少见。

轺车,《释车》:“轺,遥也;遥,远也,四向远望之车也。⑤”《说文·车部》:“轺,小车也,从车召声。”⑥轺车是汉代最常见的车型之一,其车厢较小且四面敞露,体型轻便,因速度快又可称为轻车;它可坐乘也可立乘,可驾马也可驾牛,画像石上的轺车大多只架一匹马⑦。此外根据汉代的舆服制度规定,轺车为一般低级官吏所乘⑧。轺车出行作为车马出行行列的基本元素之一,在汉代画像中有其程式化的表现形式。车马出行行列的规模有大有小,最简单的即是一车一马,正如文中所讨论的轺车出行图中所显现的那样。笔者以为这件井口圈上的轺车出行图实际上表现的就是车马出行这个大范畴。车马出行图作为汉代画像中最主要的题材之一,一般出现在地下画像砖石墓、壁画墓和地上的祠堂画像中,在随葬器物上并不多见。

由此,笔者研究的出发点即是探讨轺车出行图案在这件井口圈上出现的原因和意义。笔者认为,该井口圈上的轺车出行图不是孤立的,从出土地域和纹饰风格来看,它实际上属于南阳地区的汉代画像传统。而轺车出行图出现于井口圈的装饰中,是因为当时人们在车马出行图和井这两种事物上寄寓的思想中有一个结合点—即社会上一种普遍的美好的生活理想。这种生活理想正是汉代画像中车马出行图所承载的意义,而不是有些学者所认为的升仙愿望。以下笔者即结合实物、文献和前人研究成果,从该井口圈上图像的风格归属、车马出行图像的功能意义、汉代人在井上寄寓的思想和长青树舞图的补充探讨四个方面分别展开论述。

一.从出土地域和纹饰风格探讨图像归属

从出土地域看,随州地处湖北北部,与河南南部接壤,在汉代属于南阳郡的管辖范围之内。我国汉代画像石出土集中的地区包括山东区、苏北区、南阳区和陕北区等,南阳区汉代画像石的出土集中于汉代南阳郡的中心地区⑨,从出土材料看,主要分布于南阳市中心城区及唐河县、方城县、邓州市、新野县、桐柏县、内级县及湖北的随县、枣阳等地⑩。由于这种亲密的地缘关系,湖北北部汉画像的艺术风格与南阳地区汉画像的风格应该是统一的,而出土数量不多的湖北汉代画像石也证实了这一点⑪。

从图像的形式风格来看,南阳汉画像石的一个显著特点是画面单纯饱满、主题突出、每幅画面大都一个内容⑫,这就与山东等地汉画像的复杂繁密构图明显不同。有学者指出,由于南阳地区的画像石墓多为砖石结构,所以只能在小块石料上刻画简单的宴饮百戏和车马出行场面(图2)。这样南阳地区画像石的雕刻技法比较单一,以剔地浅浮雕为主,而晚期普遍饰以地纹⑬。再回过头来看这件随州出土的陶井口圈,其上压印的轺车出行图和长青树舞图正是剔地浅浮雕、一模一题、画面单纯而饱满,而画像周围的竖绳纹可视为地纹—完全符合南阳汉画像石的艺术风格。

因此,从地域结构和图像风格来看,文中讨论的这件井口圈上压印的图像正属于南阳地区的汉代画像传统。这样看其中的轺车出行图就不是孤立的,而是可以放在汉代车马出行画像的大传统中考察。以下笔者将进行汉代画像中车马出行图功能意义的探讨。

图1 随州市博物馆藏陶井品圈(上)该井口圈上压印的长青树舞图和轺车出行图(下)

二.车马出行图的功能意义探讨

从出土材料的总体情况看,汉代的墓葬画像(包括墓地祠堂和地下墓室)中存在着意义截然不同的两种车马出行图:一种用来表现墓主生前的仕途经历或身份以显示荣耀,一般都有墨书榜题,属于画像中的可变性内容,如内蒙古和林格尔东汉晚期壁画墓中的车马出行图;第二种用来表现墓主灵魂的出行,位置固定且一般没有榜题文字,在汉代墓葬画像中经常性地大量出现,属于画像中的不变性内容,如山东嘉祥武梁祠西壁画像最底层的车马出行图(图3)⑭。而本文中讨论的井口圈上的轺车出行图既非规模浩荡也无榜题,显然属于第二种车马出行图。关于这一类车马出行图的意义,学界较为主流的观点有两种:一种认为它表现了当时社会上的一种普遍愿望,希望逝者在另一个世界过一种食有大仓、行有车马的生活⑮;另一种认为车马出行将载着逝者升入仙界⑯。笔者倾向于第一种观点,认为第二种车马出行图反映了当时人们一种普遍的美好的生活理想,而非升仙思想。理由主要有三,论述如下:

第一,汉代对车马制度有着严格规定,不同等级的官吏乘坐不同等级的马车,而寻常百姓没有乘坐马车的权利。有学者在统计大量画像石墓后发现,汉代上层统治者阶层的丧葬制度中没有使用画像石的传统,画像石墓使用者的社会地位基本上局限于上自二千石官吏、下至一般富豪士民的大跨度中间阶层的范围内,墓葬规模以中小型为主⑱。而林巳奈夫曾将车马出行图像与汉代文献中的车马舆服制度相对照,指出车马行列不是墓主官阶的如实写照⑲。因而在汉代的车马出行图画像中,车马规格超出墓主身份的现象是普遍存在的,这种现象一部分可以用豪强富族的势力膨胀、丧葬逾制来解释,但更本质的原因在于人们的一种更高的生活理想—生前没有资格享受那种前呼后拥、车骑满道的生活,希望在生后实现。

第三,在汉代,神仙思想并不在民间占统治地位,广及民间的是以万物有灵为信仰的自古相传的巫教。巫教中打鬼辟邪等迷信和神仙家白日飞升的幻想并不是常常联系在一起的,迷信是普遍的,而升仙思想则只限于上层社会的少数人和方士的圈子里㉑。虽然表现升天或仙界内容的图像也是汉代画像的重要内容之一,但笔者以为升天不一定意味着成仙,升天也可以是一种美好的愿望和状态,即死后到天界游玩,与仙人同乐,生活无忧无虑。古人既然“如死如生,如亡如存”㉒,把现实生活中的一切照搬到墓葬中供亡灵享用,亡灵一旦升仙就没有享用俗物的需要了。所以,车马出行图与那些表现耕作、庖厨等日常生活的画像一样,都反映出一种理想中的生活状态,是人们在现实生活中渴求的更高一级的生活状态。

所以,笔者认为这件井口圈上的轺车出行图和画像石上的大多数车马出行图一样,也是反映了一种行有车马的生活理想,而该图以其高度概括的程式化形象将这一愿望表现得更为质朴。

三.从文献记载中探讨汉代人在井上寄寓的思想

分析器物上的图像最终要回到器物本身,再回到承载这幅轺车出行图的井口圈上,也即回到井这种器物上,笔者认为汉代人在井上也寄寓了相通的生活理想,这是轺车出行图和陶井模型相结合的基点。由于这件井口圈实物的形制等方面并无特殊之处,笔者将从前后《汉书》中与井相关的记载中探讨汉代人在井上寄寓的思想。

前后《汉书》中涉及到“井”字的记载共有112篇文献㉓,除去人名、地名、类似记载和一篇文献中重复出现的内容,笔者择取了部分对井有特殊内涵记载的文献内容。笔者他们分为九个主题,分别概括如下:

(1)井水准其概:井水清、清则平,故可以用井水作为度量中取平取直的标准;

(2)井田:井田制作为西周古制被汉代沿用下来,用以制军赋、管理百姓;

(3)井与灶:井、灶作为日常生活中必不可少的基础设施,被古人放在一起而与天下社稷相连,与典礼制度和王朝更替相关。井水灭灶烟和妇女主爨之祸,还反映出井由其储水的自然功能赋予的阴性内涵,与阳相对。

(4)龙见于井中:龙贵象而困于庶人井中,象诸侯有幽执之祸。

(5)井溢斥事:民人讹谣,有言溢者,后果井溢,即以井水代民言,劝诫君侯要自明应变。

(6)市井:不管是因为“市交易之处,井共汲之所,故总而言之”还是“因井为市”,井是一定地域范围内人们公共生活的重要见证,市井也成为民间的代称,井承载着平凡而热闹的世俗生活理想。

(7)坎井之蛙:坎井之蛙喻目光短浅之众,而像坎井之类的小水域容不下吞舟之鱼,正喻有大才大志要施展四方。

(8)井者,法也:井的形状规整,因而又被赋予法度之义,“中有井”者不失其法度。

(9)东井:作为天文二十八宿中的南方之宿,东井一方面与人间的井关系密切,另一方面其内涵和外延也大为扩展。除了从人间之井的功能和形制而主水事、主法,东井还为秦之分野、京师地、三辅宿,与赐爵禄事相关,而妇人的酒食是议是井的阴性内涵的反映。

笔者认为,这九个方面的内涵可归纳为两种:一种是井的普遍意义,即由井的自然功能所赋予的意义,包括“井水准其概”、“市井”和“坎井之蛙”,它主要指向民间;另一种是井的特殊意义,即服务于政治统治而由井某一方面的特征延伸出来的意义,“井田”、“井灶社稷”、“龙见于井中”、“井溢斥事”、“井者法”和东井都属于这一类,它主要指向统治阶层。当然这两种意义不能截然分开,它们之间也有一定的交叉点,如“井水灭灶烟”既体现了井水自然的阴性属性,又有着宫室之变的象征意义。那么作为明器随葬的井模型会包含上述所有的意义吗?笔者认为答案是否定的,模型明器的意义更多地指向民间,因为“遗属把死者生前所有的必需品都送入了墓室,但是除了王侯之家以外,一般不是贵重庞大的实物,而是模型或者画像。”㉔因而陶井模型作为实用器物的象征,其背后蕴含的最主要的思想是市井生活,是一种无吃用灌溉用水之忧的世俗生活理想—这一点与车马出行图蕴含的行有车马的生活理想是相通的,二者都指向一种吃穿住用行万事不缺的理想生活状态,而轺车出行图出现在井口圈的装饰中更突出强调了这种理想和愿望。

图2 车马出行图局部 南阳唐河电厂西汉墓

图3 车马出行图 山东嘉祥武梁祠西壁下层

四.关于长青树舞图的补充探讨

分析一件器物自然不能只看到它的某一部分,这件井口圈上还印有长青树舞图,以下笔者将对其进行简单探讨以作为前三部分论述的补充。

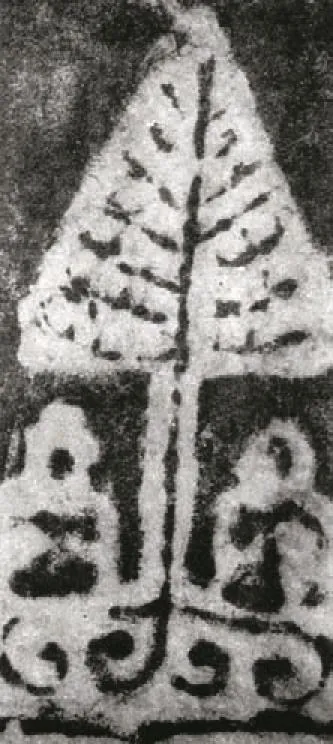

长青树是松、柏一类四季常青树木的统称,汉画像中所谓“长青树”类刻画,主要发现于今山东、河南等地,多见于画像石、画像砖之上㉕。无论刻画繁简,这类树木的树冠轮廓均呈三角形(图7),正如文中讨论的井口圈上的长青树一样。从上述长青树图像的主要发现地点来看,不难发现这件井口圈上的图像与河南南阳汉画像的密切联系又多了一条印证。

关于长青树出现在汉画像中的意义,有学者考证其与古代的立社植树、以柏为社主之俗有关㉖,社即土地神,因此出现在陶井口圈上的长青树舞图表现的正是人们在以舞蹈的方式祭祀土地神的情景。土地给人类生活提供了最基本的物质载体,古人把社、稷(谷神)并列作为最尊贵的神明进行供奉,按时祭祀,上至统治者、下至民间无不如此。再回过头来具体分析这幅长青树舞图,它表现的显然不是社会上层的祭社,因为出现在其旁的轺车最高为一般低级官吏所乘坐,更不用说可能存在的僭越现象—这里的长青树舞图表现的应是民间祭社活动。反过来用长青树舞图来限定轺车出行图,这两种图像同时出现,也从一个侧面说明轺车出行图表现的不是升仙,因为仙人早已飞离土地,仙人也不用祭祀土地神。人间祭社活动出现在亡灵的世界中,是因为亡灵生活的黄泉世界终归没有脱离土地,只是转移到了地下而已,所以祭社活动也成为人们为亡灵设置的理想生活中的一部分。

由此,笔者以为关于这件井口圈的主要信息—轺车出行图、井和长青树舞图—都指向了一种普遍的世俗理想生活。

结语

通过对图像风格归属、车马出行图的功能意义、文献中汉代人寄予井的思想和长青树舞图四个方面的探讨,笔者认为,虽然在陶井模型上出现车马出行图并不常见,车马出行图出现在随葬器物上也不常见,就这件随州市博物馆藏的陶井口圈而言,压印其上的轺车出行图实际上属于河南南阳地区的汉画像传统。将其置于汉画像车马出行图的大传统下考察,再结合文献中汉代人在井上寄寓的思想探析,轺车出行图与陶井口圈的结合点就在于它们背后都蕴含了当时人们一种普遍的生活理想—也即汉代画像中车马出行图所承载的含义,而不是有些学者所认为的升仙愿望。结合其它在墓中出现的种种器物和图像,如房屋仓灶模型和宴饮百戏图像等,这种生活理想就是—衣食住行、吃喝玩乐样样不缺,无忧无虑地享受生活。

笔者想在最后深化的一点是:这种生活理想既是对逝者的关怀,更是对生者的关怀。对逝者而言,事亡如事存,生者为其安排了在现实生活中能享受到的一切,甚至超越了逝者曾经的现实生活。对生者而言,一方面为亡者安排的理想生活正是自己在现实中希冀与追求的生活状态;另一方面生者希望亡灵安居地下,不要留恋与骚扰人间,但可以在暗中庇佑自己的亲族,“死者和生者分别居住在不同的世界里,各自享受荣华富贵,并且惠及子孙后代。”

图4 马车和龙拉的车 山东费县潘家潼

图5 长青树局部图 河南密县汉代画像砖

注释:

①随州市博物馆编《随州出土文物精粹》,文物出版社,2009年。以下引文出自该书第7页。

②笔者根据该井口圈的出土地点和年份查询了《中国考古学年鉴·2006》,没有发现关于五眼桥遗址发掘的信息,该器物目前没有公开发表的原始发掘资料。

③贾文忠 《东汉陶井》,《古今农业》,1996年第2期。

④刘诗中《中国古代水井形制初探》,《农业考古》,1991年第3期。

⑤转引自孙机《汉代物质文化资料图说》(增订本),上海古籍出版社,2008年,113页。

⑦孙机著《汉代物质文化资料图说》(增订本),上海古籍出版社,2008年,113-114页。

⑧王仲殊 《汉代物质文化略说》,《考古通讯》,1956年第1期。

⑨米如田《汉画像石墓分区初探》,《中原文物》,1988年第2期。

⑩佘向东、翟跃《试析南阳汉画中的楚文化因素》,《大汉雄风—中国汉画学会第十一届年会论文集》,2008年,142-150页。

⑪贺中香《湖北汉画像石初析》,《江汉考古》,1987年第3期。

⑫原文参见《南阳汉画像石》,文物出版社,1985年;转引自李陈广、金康《南阳汉画像石研究述评》,《南都学坛》(社会科学版)第10卷第5期,1990年。

⑬米如田《汉画像石墓分区初探》,《中原文物》,1988年第2期。

本教研室在开展医学统计学教学时采用板书教学方式,调查中有182名(50.42%)学生认为板书教学对于理解统计学知识效果很好,154名(42.66%)学生认为板书教学效果一般,25名(6.93%)学生认为板书教学不适合或不清楚是否适合。

⑭信立祥《汉代画像中的车马出行图考》,《东南文化》1999年第1期。

⑮持此观点的学者有林巳奈夫、冯沂、黄永飞等人,其论述分别见于(日)林巳奈夫《后汉时代の车马行列》,《东方学报》京都版,1966年;冯沂《临沂汉画像石中所见车骑出行图考释》,《文博》2004年第一期;黄永飞《汉代墓葬艺术中的车马出行图像研究》,中央美术学院硕士学位论文,2009年。

⑯持此观点的有孙作云、巫鸿等人,其论述分别见于孙作云《评〈沂南古画像石墓发掘报告〉—兼论汉人的迷信思想》,《考古通讯》,1957年第6期;(美)巫鸿《从哪里来,到哪里去—汉代艺术中的车马图像》,郑岩译,《中国书画》,2004年第4期。

⑱罗伟先《汉墓石刻画像与墓主身份等级研究》,《四川文物》1992年2期。

⑲(日)林巳奈夫《后汉时代の车马行列》,《东方学报》京都版,1966年;转引自黄永飞《汉代墓葬艺术中的车马出行图像研究》,中央美术学院硕士学位论文,2009年,第5页。

⑳(日)林巳奈夫《刻在石头上的世界—画像石述说的古代中国的生活和思想》,唐利国译,商务印书馆,2010年,第4页。

㉑参见曾昭 《关于沂南画像石墓中画像的题材和意义—答孙作云先生》,《考古》,1959年第5期。

㉒语出《荀子·礼论篇》:“丧礼者,以生者饰死者也。大象其生以送其死也,故如死如生,如亡如存,终始一也。(注:不以死异于生,亡异于存。)”(唐)杨 注,《四库备要·第52册·子部》,中华书局,1989年,第97页。

㉓此数据由汉籍全文检索电子系统查询所得。

㉔(日)林巳奈夫《刻在石头上的世界—画像石述说的古代中国的生活和思想》,唐利国译,商务印书馆,2010年,第12页。

㉕郑同修《汉画像中“长青树”类刻画与汉代社祭》,《东南文化》1997年第4期。

㉖郑同修《汉画像中“长青树”类刻画与汉代社祭》,《东南文化》1997年第4期。

㉗(日)林巳奈夫《刻在石头上的世界—画像石述说的古代中国的生活和思想》,唐利国译,商务印书馆,2010年,第10页。

(责任编辑:劳棠)

第二,正如林巳奈夫所指出的:汉代画像石中乘载灵魂飞升仙界的不是在地上行进的普通马车,而是生有双翼、能在空中飞翔的马,或者是龙拉的车驾(云车),而且都带有云气;汉代文献中也没有乘坐马车前往天国的说法⑳。他举出了山东省费县潘家潼的一件画像石为例(图四),该画像中同时出现了马车和龙拉的车,马车主人在等着龙拉的车驾接他升天。笔者以为林巳奈夫所指出的这一点是相当有启发性的。