山水清音 此中真意

——中国国家博物馆藏明清山水小品

2016-06-14暘YangYang

□杨 暘Yang Yang

山水清音 此中真意

——中国国家博物馆藏明清山水小品

On Opusculum in the Ming and Qing Dynasties Stored in the National Museum of China

□杨暘

Yang Yang

This article gives an introduction of five pieces of Opusculum stored in the National Museum of China and the background about authors and other information related to works.

中国国家博物馆收藏中国古代书画颇为丰富,其中明清时期的山水小品更是精彩纷呈,不胜枚举。现撷其精品作赏介,以飨读者。

一.明代刘度《梅花书屋图》轴

是图绘远山陡峭、飞瀑流动,山下茅屋一间,一高士于案几前读阅书卷,怡然自得。房屋中木窗帷帐,纤尘不染。案几造型别致,上置一小壶,别有风雅。小屋四周,松柏杂木交错,梅花星星点点,相映成趣。又有浅坡怪石、清泉流淌,俨然世外美景。通景以浅绛设色、唯杂木枝叶施以朱红、石青,艳丽之外,别有生机。图中画家自题:“乙亥小春仿王晋卿梅花书屋图,画似公著先生寿宗博教。刘度。”①下钤“叔宪”等二印。

刘度,主要活动于17世纪中叶、明代崇祯年至清代康熙年间。字叔宪,一字叔献,钱塘(今杭州)人。山水师法蓝瑛,深得画理。后师大、小李将军(思训、昭道),工界画楼台,所画人物,细入毛发。十洲(仇英)之后,首屈一指。崇祯五年(1632年)作《看枫图》(现藏日本)。康熙十年(1671年)作《寒林话旧图》。绘画史中,他是继蓝瑛之后又一大职业画家。《钱塘县志》、《明画录》、《无声诗史》、《清画家诗史》、《图绘宝鉴续纂》、《桐阴论画》、《中国名画绝品》等画史论述中多有对其艺术生平的记载。

明 刘度 梅花书屋图轴

二、宋旭《临流聚饮图》轴

此图绢本、设色。描绘了冬日山林之景,颇有气势。远处苍山莽莽,一湾溪水曲曲流出。中景山间顶部有亭台楼榭,于树木林中时隐时现。溪水之上有独木小桥,杂木丛生长廊回转。有人策杖行走、有人挑担过桥、有人聚集廊中围桌而坐。近处则松柏杂树,枝繁叶茂,几人席地而坐,举杯对饮,有小童手捧酒壶侍奉一旁。这时,一支小船慢慢前来,船夫撑篙准备停泊。岸上众人停下闲话,其中一人手举酒杯回首观望,等待晚到的客人。画中作者自识:“丙午元宵后一日写”,可知此作成于1606年元宵节之后一日,也就是农历的正月十六日。元宵节是春节之后第一个重要传统节日。可能是为了迎合节日的欢喜气氛,画家笔下的人物也是或会亲访友、或欢聚一堂,或觥筹交错、饮酒作乐。图中右上落款:“八十二翁宋旭”,时年画家已至八十二岁高龄。值得一提的是,这一年也是画家目前已知有年款作品中最晚的一幅作品。旁钤印二白文方:“初 氏”、“宋旭之印”。另,画幅下方左右,各有印一方,惜时间久远,印色模糊难辨。

宋旭(1525-1606年后),明代画家。字初 ,嘉兴(今属浙江)人。②家住嘉兴石门,遂以为号。后为僧,法名祖玄,又号天池发僧,景西居士。博宗内外典,通禅理。善山水,兼长人物,款识喜用八分书。其绘画师法吴门沈周,并力追宋元传统。在移居松江之后,宋旭与顾正谊、孙克弘等当地画家交往过密,画风彼此影响。神宗万历年间,宋旭名重海内。其门下弟子赵左更是受其影响,在承诸“苏州画理论”的同时,又融合了“松江画论笔”的地方特色,兼容吴门、松江两派画法,创立了苏松画派。宋旭所绘山水,喜巨幅大幛,构图饱满、行笔苍劲古拙,曾绘白雀寺壁,时称妙绝。其他较为著名的传世作品则有《桃花源图卷》(重庆市博物馆藏)、《万山秋色图轴》(故宫博物院藏)、《峨嵋雪霁图轴》(南京博物院藏)等等。另《嘉兴府志》、《明画录》、《无声诗史》、《图绘宝鉴续纂》、《读画辑略》、《珊瑚网》等古籍均有对其相关记载。

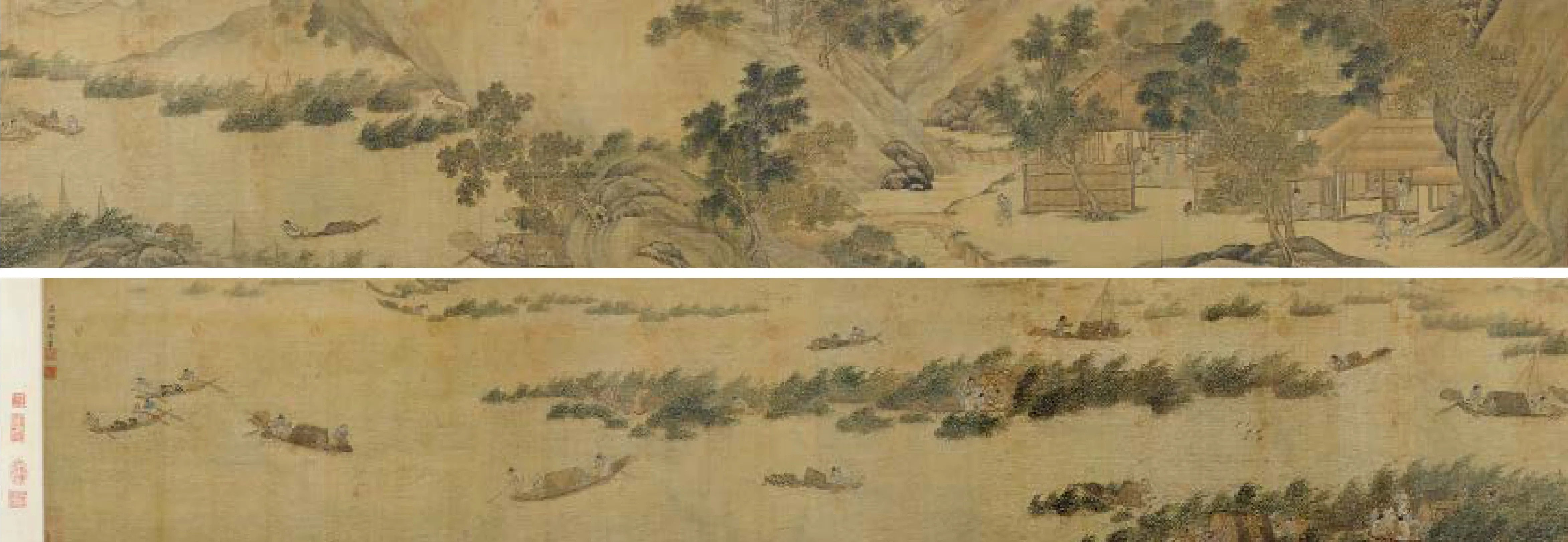

三.明钱贡《沧州鱼乐图》卷

此卷绘江南地区的山水民风之景。开卷以陆地上的民居为主:山石树木掩映之下,有茅屋数间。屋内有逗弄孩子的妇人、熟食店里忙活的雇主与伙计、正在纺织的妇女以及酒肆里招呼客人的店家。屋外有行人与扛伞挑担的随身小童路经于此。虽然画中人物的面部没有太多细节描写,但其动态却极尽生动,充满了情节感与趣味性。特别是酒肆里,有二人对桌而坐,置于地上的行李表明了他们是路过此地歇脚的旅人。其中一人一手扶桌转身面向店家、一手指点,似乎正吩咐着酒菜,准备在此痛饮一番。招待客人的老板则躬身弯背,一副诚惶诚恐之态,旁边的伙计更是停下手中的活计,侧耳倾听,唯恐怠慢。屋外一仆人则打着赤脚,一手提篮一手拎壶急匆匆赶往河边小桥方向。

随着画卷徐徐展开,坡石树木之后却是豁然开朗、别有洞天。只见芦苇丛中、湖波荡漾,大大小小的舟船穿梭往来,好不热闹!船只三三两两,有的停泊于苇丛中,有的行于水上。泊船上有边炊饭边闲话的妇人、聚集一起饮乐说唱的渔人、背着孩子的妇女、也有悠然酣睡的船家。行舟中有的撒网,有的捕鱼、有的收网,既有一家老小合作者,也有独自垂钓者。画尾处的几支小船,落有数只鱼鹰紧紧盯着水面,一众人摇橹奋力向前,使观者都能感觉到捕鱼劳作的紧张与节奏。卷尾处作者落款:“沧洲钱贡画”,钤印“钱贡之印”、“禹方”二方,画卷下方有“函初心赏”、“古斋”等收藏印。

钱贡,字禹方,号沧州,吴县(今江苏苏州)人。时人评其山水不甚高雅,而位置客观。善人物,间仿文、唐两家,却能逼真。万历十四年(1586年)作山水图,四十年(1612年)作渔翁乐图,均藏故宫博物院。汪廷讷编《新安环翠堂园景图》为其所绘。《明画录》、《无声诗史》、《画史会要》、《中国版画研究重要书目》均有其记载。

明 宋旭 临流聚饮图轴

此卷引首为何遂于戊子年六月所书“沧洲鱼乐图”,钤印“叙父”、“何遂印信”二方。卷后隔水有“李墒举印”、“涵

收藏碑帖书画”、“芙蓉楼”诸收藏印。何遂(1888-1968年) ,字叙甫,祖籍福建。其一生耿直、酷爱书画、文物。此卷应为何遂捐赠给博物馆的众多文物之一。

四.清樊圻《山村秋色图》轴

此图描绘了江南的田园景色。远山陡峭,丛林中古寺隐现、有僧人策杖下山。中景为大片的农田与村舍,屋中有妇人谈天、屋外则有村人各自忙于农事:或牵牛或担柴、担谷、或执帚,或于水边饲鸭。又有一潭清泉从山脚下曲曲流出。所绘山石秀润,用色简淡,与山间树木犹如笼罩于烟雾朦胧之中。近处茂林杂错,枝叶以赭石墨色中施以朱丹点染,生机盎然。

远处高山与近处茂林环绕着村落,犹如形成天然屏障,恍若世外光景。一红衣路人骑驴经过,远远地望去,似乎在感慨着什么。不由使人联想起《桃花源》中的情景:“……土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。……”图中左下方题款:“庚戌冬日钟陵樊圻画□经汉五兄正。师李□□”下钤“會公”朱文印。庚戌应该是康熙九年(1670年),樊圻五十五岁。

樊圻(1616 - 1694年后),明代万历至清代康熙三十三年后的画家。字洽公、更字會公,江宁(今江苏省南京)人。擅画山水、花卉、人物,金陵八家之一。作为职业画家,樊圻的山水继承传统而面貌多样,多取江南实景,既充满了宋人小景的生活气息,又不乏元人的笔情墨趣。曲外史。”

明 钱贡 沧州鱼乐图卷

“山如华盖空中起,树似苍龙屋角垂,料得筲箕泉上露,闲云流水意俱迟。铁笛。”

“曲磴盘纡山木稠,林泉如此足深幽,若为飞乔千峰外,卜築诛茅最上头。瓒”

“半空香翠涌楼台,山下松花树树开,一片三茅秋后影,等闲飞出砚池来。钓鳌海客。”

“金碧楼台在翠微,晴岚当户欲侵衣,断桥流水西湖路,几度吹笙月底归。鲁嘉。”

“可叹晨梳发尽霜,清时郎署老冯唐,研幻飞出山千叠,坐占鸥沙树影凉。嗣益。”

“难及元气浑淪是鸿濛,初癖真山水是笔腕所成。孟津王铎。

癸未春夜题。睢阳石寓袁亲家善藏。

至正九年春三月,大痴为尧臣作,时年八十又一。”为“會公”而改名會公,以为纪念。(周亮工《读画录》)樊圻的绘画在晚明时期,已经深受皇家青睐,用来充实内府。其明丽秀润、恬淡而独特的画风也同样受到了民间的追捧。

五.张庚《临黄公望良常山馆图》轴

《临黄公望良常山馆图》为清代画家张庚在七十一岁时所作。所绘高山险峻、树木坡石,景中虽无一人,然佳木繁茂,房屋错落、石秀山青,别有洞天。不仅真实再现了原作构图的疏密有致,繁而不乱,且皴擦点染、干湿浓淡,运笔有致、用墨相宜,亦体现了张庚本人的“笔意清洁雅秀”、“饶有韵致”的清新画风。③

画中题跋众多,乃张庚据原作一并录入:

“邻近方隅洞,良常别有天,草堂朝看雨,药圃夜春泉,邈矣庐鸿乙,奇哉鲁仲连,君看遗世者,若箇是顽仙。句

据史料记载,六十岁的王铎在旅途中遇到时年三十有余的樊圻,并为他画的小景山水题款云:“……穆然恬静,若厚德醇儒、敦庞湛凝、无忒无佻……。”樊圻则更因为王铎误读其名号“洽公”

在画的题跋中,张庚作了如下注解:“大痴良常山馆图系水墨小幅,笔墨之精妙,莫可名言,洵如王文安所云,元气浑淪也,余曾抚之不如、远甚。乾隆乙亥早春闲居,展为大帧,而设以浅绛,盖不能得其天机之所到,或不失其乎,曰之本色也。仍录原题于上。瓜田逸史张庚时年七十又一。” 下钤“张庚”、“浦山”二印。

良常山,位于江苏句容县句曲山小茅峰之北,接金坛县界。史料记载,秦始皇曾登句曲山北垂叹曰:巡守之乐,莫过于山海,自今以往,良为常矣,乃改名句曲北垂为良常之山。不仅是风景名胜,良常山亦是历代自然、人文、道教圣地。④如今,黄公望八十一岁高龄为尧臣⑤所作的这幅《良常山馆图》已不知下落,今人通过张庚的这一临本可以一睹良常山地区当年的风貌。值得一提的是,天津市艺术博物馆亦藏有一幅王 临黄公望的《大痴道人良常山馆图》,所画内容与张庚本大同小异,两相比较,倒是应了后人对张庚的笔墨评价:“秀润有余,苍浑不足”⑥。虽然二人所临之作不能确凿为黄公望真迹无疑,但是以王 山水画大家的身份地位、加之张庚精于书画的鉴定眼光,所临作品为黄公望原作应该是十有八九。然原图中的诸多题跋与情形,王 于画中只字未提,倒是张庚,虽年事已高,却将原作中的所有跋文一一抄录。使后人得以对黄公望《良常山馆图》原画之来龙去脉、辗转流传、乃至尺幅大小有所了解,也为黄公望的绘画理论研究提供了珍贵的画史资料。

张庚(1685 - 1760年),原名焘,字溥三,改名后号溥山、字公之干,自号瓜田逸史,又号弥伽居士,白苎村桑者,秀水(今浙江嘉兴)人。幼孤家贫,赖母以针线活抚养,雍正十三年(1735年)应鸿博诏。少与钱载⑦尝从陈书⑧受业。善白描人物、花卉,亦善山水,出入董源、巨然、黄公望。他不仅志于丹青,师古人而又师造化,曾遍游南北,探访各地名迹。绘事之外,张庚长古文词、精于鉴赏,其贡献更在绘画理论。较为知名的著述有《溥山论画》(又名《图画精意识画论》),论述了绘画派别分类及起源,并列举了各派之弊病。而他另一部巨作《国朝画征录》(又名《翰苑分书画征录》)的撰写,则历时十余载,成于雍正年间,收入了清初至乾隆年间画家466人,并各为其评传,对后世的中国画史研究,可谓影响深远。

清 樊圻 山村秋色图轴

清 张庚 临黄公望良常山馆图轴

①⑥王晋卿,即王诜,字晋卿,太原(今属山西)人。北宋词人、画家。出身贵族。

②《图绘宝鉴续纂》作湖州(今浙江湖州)人。

③(清)秦祖永《桐阴论画》。

④(宋)马光祖修,周应合(1213-1280)撰。《建康志》。

⑤梅尧臣(1002-1060年),字圣俞,北宋著名现实主义诗人,世称宛陵先生。

⑦钱载(1708-1793年)字坤一,号萚石,又号匏尊,晚号万松居士、百幅老人,秀水(今浙江嘉兴)人,清朝官吏、诗人、书画家。乾隆十七年进士,官至二品,而家道清贫,晚年卖画为生。工诗文精画,善水墨,尤工兰竹,著有《石斋诗文集》。钱载为乾嘉年间秀水诗派的代表诗人。

⑧陈书(1660-1736年)字南楼,号上元弟子,晚号南楼老人,秀水(今浙江嘉兴)人,适海监钱纶光,以长子陈员贵诰封太淑人。善花鸟、草虫,笔力老健,风神简古,其用笔类陈道复而遒逸过之。山水人物亦擅长,间绘观音、佛像等。后居贫卖画自给。其子界、从子元、从孙载及族孙钱维城等皆从受画法,亦如四家之宗卫夫人。其画清内府所藏甚多,卒年77岁,著有《复庵吟稿》。

(责任编辑:劳棠)

注释: