大象中原

——记国家博物馆《河南历史文化》展

2016-06-14畅ChenChang

□陈 畅Chen Chang

大象中原

——记国家博物馆《河南历史文化》展

On Exhibition of The History and Culture of Henan in the National Museum of China

□陈畅

Chen Chang

This exhibition gathers more than one hundred treasures collected from museums in Henan and demonstrates the glorious ancient history of Henan with four themes: Initial Homeland, Origin of the Surname (Culture Inheritance), Superber Craftsmanship and Spiritual World.

历时三个月的跨年度《大象中原—河南历史文化展》最近在中国国家博物馆闭展。此次展览是由中国国家博物馆与河南省文化厅、河南省文物局联合主办,河南省博物院承办。

河南简称豫,属于古代九州之一的豫州。《说文解字》释“豫”为“象之大者”,这里气候温和、土地肥沃,曾是大象的乐园。因处于“天下之中”,又称“中州”、“中原”,这种得天独厚的地理及环境优势,使其在漫长的岁月中成就了繁荣的中原文明。

河南历史悠久,文化遗存丰富,是我国文明最重要的发源地之一。在距今六千多年前的裴李岗文化、仰韶文化时期,这里就已经有了发达的农业、畜牧业和制陶等手工业;到了四千多年前的龙山文化、二里头文化时期,中原进入了石、铜并用时代,产生了私有制和阶级的萌芽,进而诞生了中国史书记载的第一个奴隶制国家夏朝。

夏商周文明共同构成了华夏早期文明的主流,确立了以礼乐文化为根本的文明形态。而河南作为二十多个王朝的都城所在地,数千年来始终处于全国政治、经济、文化中心,这里有着中华民族的血脉和文脉,这里的人民不仅创造了青铜器、玉器、瓷器等高度发达的物质技艺,也在参与着中华民族悠久历史和独特文化的塑造。

此次展览汇集了从河南各地博物馆藏品中精选的105件套文物,包含了青铜器、玉器、瓷器、石造像等,不仅展出了近十年考古新发现的灵宝西坡新石器时代仰韶文化遗址和新郑望京楼夏商时期城址两大考古成果,也是河南省其他重要考古成果的大规模展示。其中以莲鹤方壶、“妇好”青铜 尊为代表的一级文物占展品总量的将近一半。

展览一反历史发展顺序为展示河南古代文明的传统思路,通过对文物的历史文化内涵进行深度阐释,从家园、寻根、天工、文脉四方面展示了河南古代文明的辉煌成就。

展览从最初家园、形式来源(文化传承)、精湛技艺、精神世界作为展览的四个核心。家园。以河南地区不同历史时期的重要考古遗址为主线(如裴李岗文化、仰韶文化、龙山文化、二里头遗址、殷墟等),通过都城、宫殿、陵墓、聚落等丰富的古代遗存,向我们讲述了中原地区的农业、城市、国家、文学、礼乐的发展历程。寻根,西周时期,针对国家广袤的领土设计了封邦建国的政治体系。分封诸国的国族名称成为后来中华姓氏的重要来源,而其宗法制度也影响到后世家族伦理。本单元以河南境内出土的有铭青铜器为主线,探索河南诸侯各国的相关史迹。这些青铜器上的铭文,很多是文献失载的重要信息,是研究周代历史不可多得的史料。天工。以中原文明为核心的华夏文明内涵丰富,器物种类繁多,特色鲜明,凝聚着河南先民卓越的智慧和非凡的想象。在数千年久远的历史长河中,各个时期的匠人们独具匠心,以卓越的智慧和非凡的技艺,在青铜铸造、玉器琢磨、瓷器烧造等领域制作出无数巧夺天宫的作品,使其技艺达到了超凡、精湛的高峰。这些精美展品中所透出的古典美和精湛技艺就像是一把开启古代社会之门的钥匙。文脉。中华文明是一个多元一体、又不断发展变迁的文明,商周时期的礼乐文化是这一文明的源头。春秋时期的儒家学说借助官方教育体系和科举选官制度,逐渐成为占据统治地位的意识形态与文化传统。佛教传入中国后,与本土的道教共同改变了民间的精神信仰,并渗透式地影响了以儒家学说为主体的思想体系。

此次展出的105件套展品中,有些文物是第一次“走出家门”。能将如此之多的精品汇聚在一起,可以说极为难得。本文选择展览中一些代表性的文物逐一进行介绍。

七孔骨笛此件骨笛出土于裴李岗文化时期的舞阳贾湖遗址,是迄今为止中国考古发现的最古老的乐器,也是世界上最早的可吹奏乐器。该骨笛是用鹤类动物尺骨管制成,全长23.1厘米,通体呈浅棕色,磨制精细,在笛身上共有七个圆形音孔。

裴李岗文化石磨盘、石磨棒

舞阳贾湖遗址在1983至1987年前后,共经过6次发掘,出土骨笛25支,除散落在墓葬外的,共有22支骨笛作为随葬品分布在15座墓葬中。按照遗址分期和发展序列可将其分为3期:早期(距今约9000—8600年左右),骨笛上开5 或6孔,可吹奏四声和五声音阶;中期(距今约8600—8200年左右),骨笛上开7孔,可吹奏六声和七声音阶;晚期(距今约8200—7800年左右),骨笛上开7或8孔,能奏出完整的七声音阶。

郑州开元寺塔浮雕天王像

目前保存状况最好的两只骨笛,来自贾湖遗址M282号大墓中,一件为河南博物院“九大镇院之宝”之一,另一件则是展览中这件河南省文物考古研究院所藏。据考,它在墓葬主人生前已断裂为三节,曾进行过修理,在折断处的骨壁上钻了14个小孔,用细线精心缀合而继续使用,骨笛中段似有织物缠裹的痕迹,可见其在当时的珍贵程度。发掘出土后,进行了黏合修复,现已成为一体。此笛与河南博物院的骨笛同出于墓主人左股骨两侧,其关系可能类似现在少数民族的雄雌二笛。

舞阳贾湖遗址七孔骨笛

由于以骨笛随葬的墓葬中,多有龟甲、叉形器等带有巫术性质器具的出现。由此推断出,骨笛拥有者,生前有着与巫师、祭司、酋长相关的特殊职业和身份,而骨笛则是祭祀使用的法器。

这些骨笛是用鹤类动物的尺骨锯去两端关节钻孔而成,其中空骨管上刻有大致音孔位置的等分记号,说明在钻孔前需经过认真计算,有些在制成后还用打小孔的方式调节个别孔的音差。经过专家测定,初步揭示了贾湖骨笛的原始音乐性能,证明这是一种竖吹骨笛,也是后世竖笛或洞箫类乐器的最初形态,是中国管乐器的鼻祖。

乳丁纹青铜方鼎

贾湖骨笛的发现,说明早在七八千年前,先人就已经采用七声音阶。这些骨笛是中国最早的乐器实物,表明在新石器时代中期的裴李岗文化时期,人们已经开始了音乐方面的早期实践并成功制作了乐器。这一发现将中国七声音阶的历史提前到了八千年前,改写了先秦音乐史乃至整部中国音乐史,同时它也是世界上同时期遗存中最完整而丰富、音乐性能最好的音乐实物,具有无可比拟的重要地位和价值。

乳丁纹青铜方鼎此鼎1974年出土于河南郑州商城遗址西城墙外的一窖藏内,由于其位于郑州杜岭张寨前街,因此又被称为杜岭方鼎,是河南博物院“九大镇院之宝”之一。

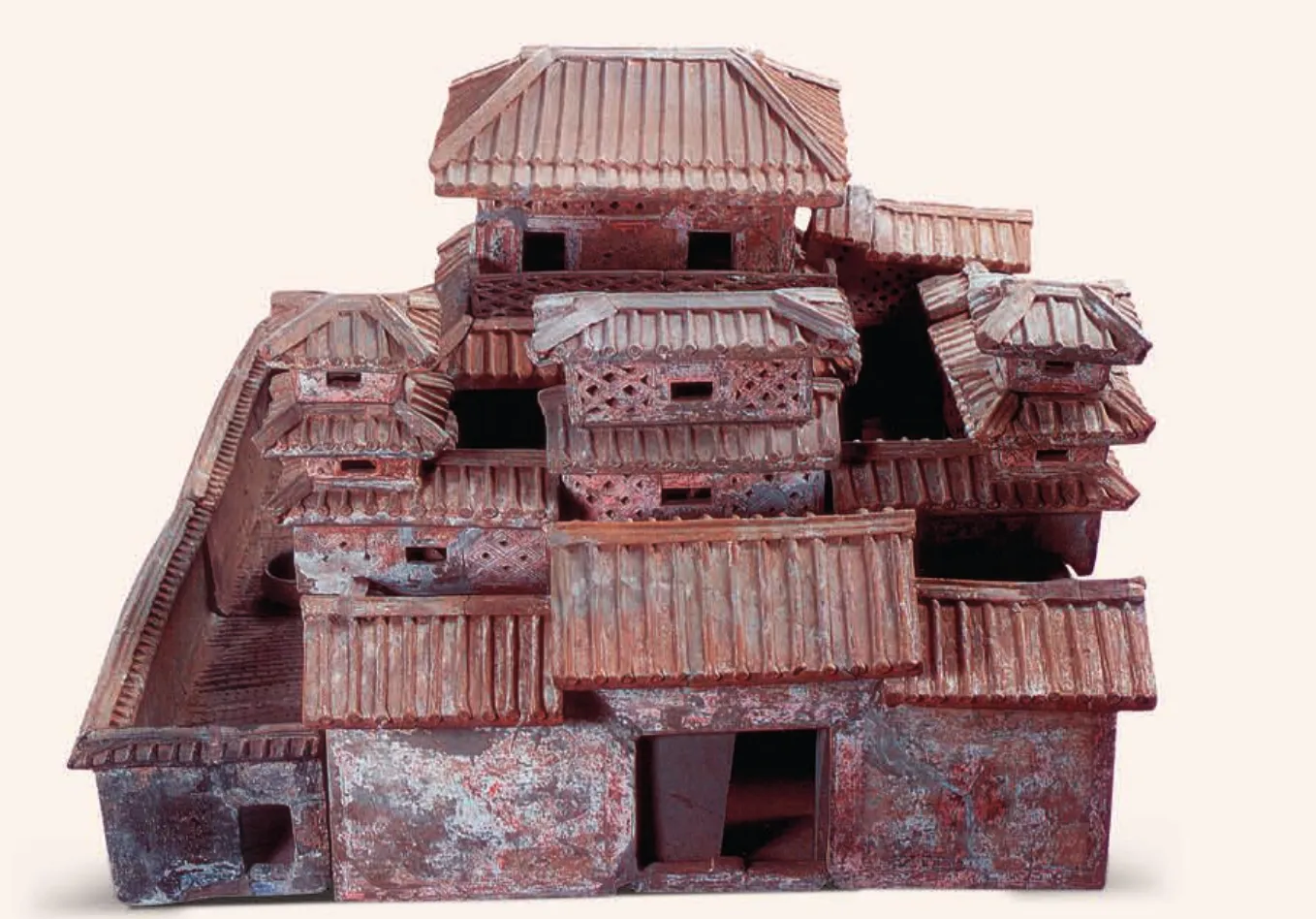

彩绘陶庄园

该鼎鼎口近正方形,折沿,口沿上立外撇的拱形双耳,耳外壁做凹槽状。器身呈斗形方腹,下腹部略向内收,呈上大下小的方斗形,平底。下置四个上粗下细的圆柱形空足,器腹上部四面饰一周单线兽面纹,“臣”字形目,卷角,鱼尾。腹壁两侧及下部饰乳丁纹带。四足上部饰兽面纹,下饰三道弦纹。该鼎采用多范分铸法,将鼎耳、鼎腹、四足分铸后再逐次合铸成一体。为使其牢固,还将足与腹底结合的周边加厚,使足与底部结合紧密。出土时腹底、器表有烟熏痕,应是曾被使用过。

玉册(5枚)

中国历来重视青铜器,从现在出土的器物看,青铜鼎除作为烹煮器和盛食器外,也是贵族进行祭祀和宴飨等仪式中的重要礼器。在中国古代它被当作等级制度和权力的标志,同时鼎也是王权的象征。商代早期的铜鼎,有圆鼎、方鼎之分,圆鼎为锥足,方鼎为柱足,足中空,与腹腔相通。商代晚期,方鼎的腹部发展为长方形,耳有立耳和附耳,柱足。圆鼎的锥足变成圆柱形足,三足与两耳对称,器身多有富丽繁缛的纹饰。西周早期的方鼎基本沿袭商鼎形式,到西周中期开始衰落,后期则逐渐消亡了。西周的圆鼎,其柱足向蹄足演变,器体加宽,最大腹径由中部逐渐下移,并多见长篇记事铭文。

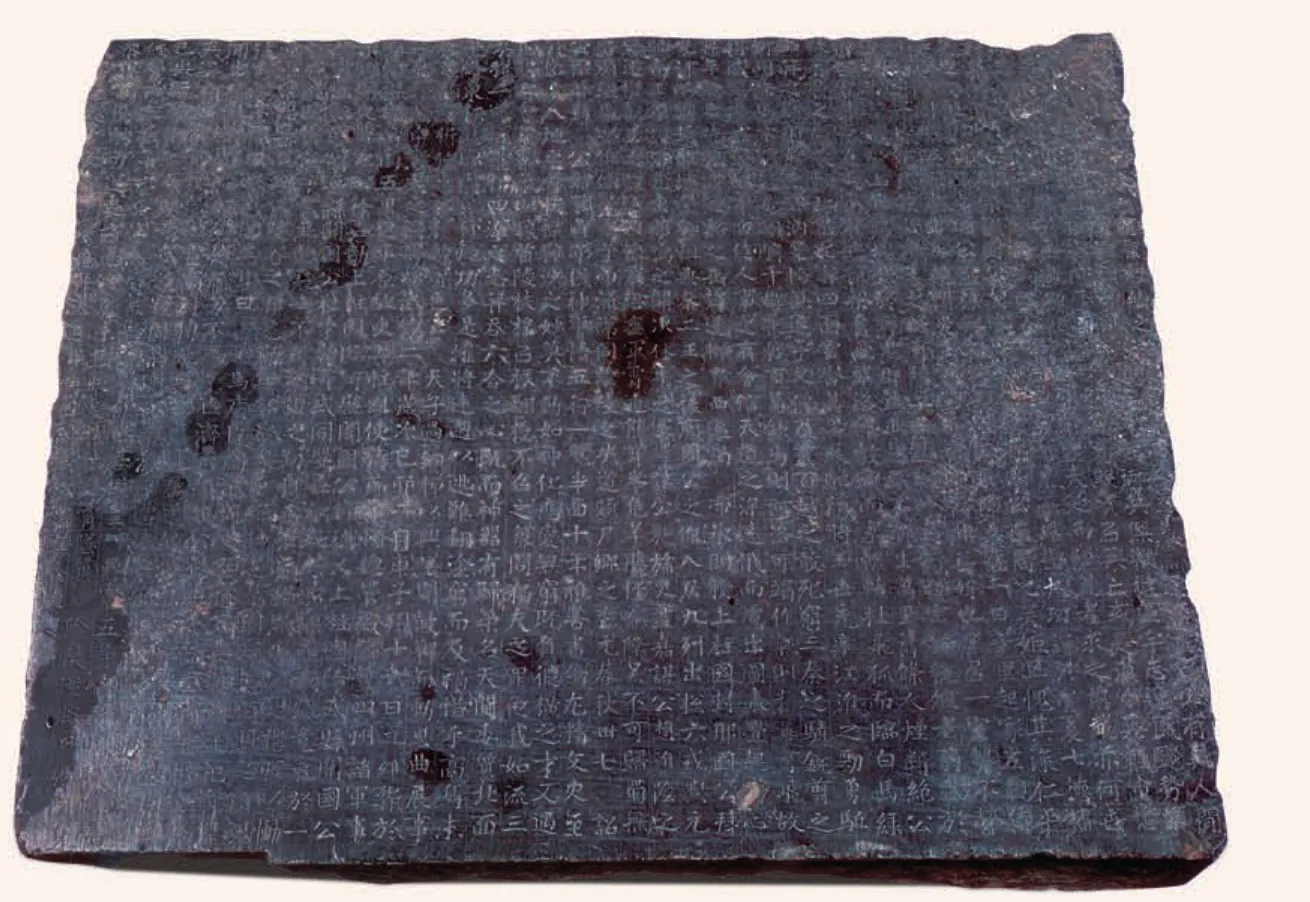

李密墓志

此鼎造型厚重,体量巨大,纹饰神秘庄重,是目前已发现的商前期器物中,年代最早、体积最大、保存最为完整的青铜重器。它的发现加深了我们对于商代早期青铜器的认识,为了解王室重器提供了线索,对探索青铜器铸造工艺,乃至商王朝的礼制研究都有重要意义。同时,杜岭方鼎的出现使得郑州商城从一座商早期的普通城市遗址,一跃成为中国迄今发现的商代早期规模最大、年代最早的一座王都。它不仅为安阳殷墟找到了文明的源头,而且为寻找先商文化和夏文化提供了依据。

青铜鸮尊

彩绘陶庄园彩绘陶庄园1981年出土于河南省淮阳于庄汉墓,其结构由正院和侧院两部分组成,正院为三进的四合院建筑,由前院、中庭、后院组成,侧院为田园,分为旱田和水田。前院大门为硬山式建筑,门外两侧为彩绘人物壁画,院内两边为悬山式马厩,院中置一长方形马槽;入中庭设有一门,上有二层重檐门楼,门楼两侧是对称的设有 望孔的四层角楼,中庭的主体建筑是一座建于高台上的两层重檐庑殿顶楼阁,下层无前墙,有左右两台阶可通入主楼一层,内有陶伎乐俑6名,分别为弹琴、吹笙、合掌等形象。中庭除主楼外,还有厢房、廊房、仓库、厕所等,在主楼一侧有偏门可进入后院。后院均为悬山式建筑,设有厨房、厕所、猪圈等低矮建筑。田园的一侧与正院相连,另三面有围墙,内有旱田和水田,水井设在田园中部,灌溉沟和土埂清晰可见。

“妇好”青铜方尊

秦汉时期,国家体制从先秦的贵族政治进入到官僚政治,作为先秦时期贵族制度残留的世家豪强的影响力依旧强大。这些豪强大族以购买兼并的方式,掌握了大量的土地,并雇佣周围农户,为发展庄园经济创造了条件。他们聚族而居,利用血缘关系结成强大的宗族,并修筑坞堡,拥有自己的私人武装,称之为部曲。豪强世家的存在带来了严重的土地兼并,使这种自给自足的庄园经济日渐强大。这套庄园既有庭院高楼,又有水沟农田,而且还绘有着色壁画,是当时地主庄园经济发展的真实写照;其平面布局讲究,是廊院制的经典之作。

“亚长”青铜牛尊

此院落规模宏大、结构严谨、内容丰富,是迄今为止我国汉代考古发掘中所仅见,是我国目前发现的建筑模型中,时代最早、形制最大、结构最完整的建筑明器。它的出土对于研究这一时期的建筑组合布局、装饰与结构特征有重要价值;同时对于研究地主阶层生活、埋葬习俗以及地主庄园经济都是不可多得的实物资料。

玉册此副玉册出土于北宋元德李皇后墓,珉玉质,白中微闪青色。册片呈长条状,表面磨光,侧面的上下两端各有一穿孔。册文系阴刻的楷书,并填金粉。

玉册又称玉策,是我国古代册书的一种,形式模仿简牍,册文直接镌刻在编联成册的大理石或汉白玉册条之上。古代册书经历了竹、玉石、木质的基本演变。唐以前多为竹质,唐到宋元时期多为玉质,明清时期则多为木质。在唐宋时期,玉册是中原王朝礼制活动当中的重要仪具,也是古代帝王陵墓内标示墓主身份的重要物品,是埋葬皇帝、皇后、太子的专用之物,以区别于官员乃至宗室亲王墓中放置的墓志。

莲鹤青铜方壶

帝王随葬之册分为“谥册”、“哀册”两种,谥册是在“祖祭”前一日在南郊(皇帝)或太庙(皇后)请谥号时所读的册文,其核心在于记录对于墓主一生最基本的评价—庙号、谥号;哀册性质接近诔文,是颂扬帝王后妃生前功德、表达哀慕之情的韵文,为灵驾发引,即举行“遣祭”时所读的祭文。

鎏金青铜羽人

1984年10月,河南省文物考古研究所和巩义文物保管所联合对北宋元德李后陵进行了抢救性发掘。元德太后李氏是宋太宗赵光义的妃子,宋真宗赵恒的生母,在真宗即位后被尊为皇太后。李后陵是宋太宗永熙陵的祔葬后陵之一,由于她是追尊为皇太后之后迁葬,其埋葬制度完全按照皇太后礼仪行事,增加了玉册。这次发掘是对北宋帝后陵墓的第一次正式考古挖掘,但因该陵被盗严重,仅发现少量随葬品,其中两副玉册尤为引人关注。根据册文内容与文献对照,确定其分别为谥册和哀册。

镂空龙纹俎

此次展出的为元德李皇后墓出土的谥册,是现今为止唯一出土的宋代帝后陵寝中的玉册实物,具有极高的历史价值,是研究宋代陵墓用册的重要依据。

青铜鸮尊此器1976年出土于安阳殷墟妇好墓,由器盖与器身两部分组成,器口下内壁铸铭文“妇好”二字。整体为一昂首挺胸 形( ,也作鸱 ,鸱枭,是中国古代对猫头鹰一类鸟的统称)。

“王子午”青铜鼎(附匕)

小耳、高冠、圆眼、宽喙,双翅并拢,粗壮的两足与垂地的宽尾构成三个稳定的支点。 颈后有鋬,头后有口,上有盖,盖前端有一站立状的鸟,鸟后有一龙,拱身卷尾。器身饰有繁缛纹饰,通体以云雷纹为地,器盖饰饕餮纹,颈部两侧饰夔龙纹,喙与胸部饰蝉纹,两翅前端各盘曲一条长蛇,身饰菱形纹。

殷墟是中国商朝晚期的都城遗址,是中国历史上第一个有文献可考、并为考古学和甲骨文所证实的都城遗址,而妇好墓则是殷墟中唯一的一座保存完整的商代王室墓葬。妇好为商王武丁配偶,庙号称“辛”,是我国有历史记录最早的女政治家和军事家,是中国历史上第一位女性军事统帅,并屡立战功。因此,在她的随葬品中出土了大量的青铜兵器。过去在殷墟发掘的大墓均遭到盗掘,破坏严重,因此对殷王室墓的了解甚少。由于妇好墓的墓室保存完好,分期、年代与墓主身份比较清楚,出土的随葬品丰富,器物组合完整,因而对于研究商代晚期的历史,尤其是商王武丁时期的政治、经济、社会、文化等问题具有重要的学术意义,为研究殷代礼制提供了宝贵的资料。

双联彩陶壶

尊为古代盛酒器。铜尊最早见于商代,主要形制有圆尊、方尊和异形鸟兽尊等。鸟兽尊种类繁多,按照器物形制可分为象尊、犀尊、兔尊、牛尊、 尊、豕尊等。鸟兽形尊在殷墟前期开始出现,到殷墟晚期有了一定发展,西周更为发达,春秋战国时期数量逐渐减少,品类也趋于单一。此件“妇好” 尊是迄今为止发现最早的鸟形酒尊,其实用的造型、精巧的纹饰、非凡的铸造工艺、超绝的设计思维,反映了殷商先民特有的宗教情感和审美观念,具有极高的艺术欣赏价值,因而被称为河南博物院“九大镇院之宝”之一。

莲鹤青铜方壶此方壶1923年出土于河南新郑市李家楼村郑公大墓,共一对,现一件藏于河南博物院,另一件藏于故宫博物院。两件形制相同,大小略有差别。

此次所展的莲鹤方壶,其主体部分为西周后期以来流行的方壶造型,有冠盖,器身长颈、垂腹、圈足。冠盖由双层盛开的20个莲花瓣组成,瓣叶镂空,莲瓣中间有一活动的平盖,其上立一展翅欲飞的仙鹤,盖边饰窃曲纹,两兽尾部相连。壶颈两侧用附壁回首之龙形怪兽为耳,上出器口,下及器腹。器身满饰蟠螭纹,腹部四角各攀附一龙形神兽,圈足下压两个卷尾兽,两兽突伸两角,张口咋舌,倾其全力承托重器,作不胜承压之状。

此壶纹饰新颖,铸造工艺精湛,耳、足及盖上立鹤均采用春秋时期先进的分铸法制成。全器采用圆雕、浅浮雕、细刻、焊接等多种技艺铸造而成,显示出春秋时代高超的青铜铸造技术,并与商周时期的厚重庄严的青铜器风格形成了鲜明的对比,同时也反映了当时青铜器上动物造型肖像画的潮流,融清新活泼和凝重神秘为一体,堪称春秋时期青铜艺术的典范之作,被郭沫若先生誉为“时代精神之象征”,是河南博物院“九大镇院之宝”之一。

钧窑玫瑰紫釉瓷花盆

两尊莲鹤方壶出土后,曾被古董商人购得,后收归河南古物保存所保管。直至1927年河南博物馆成立,以两尊莲鹤方壶为代表的新政铜器成为博物馆的第一批藏品。抗日战争时期,为保护国宝免遭劫掠、破坏,这批新政彝器几经辗转,先后前往武汉、重庆等地,历尽周折终于得到妥善保管。解放战争后期,国民党政府计划将这批文物全部运往台湾,但由于战局迅速发展,打破了这一计划,使得包括莲鹤方壶在内的部分文物来不及运走,被留在了重庆。1950年,河南省代表随同国家文化部代表共赴重庆接收河南存渝古物,并将一尊莲鹤方壶调往北京,另一尊则运回河南。自此,两尊莲鹤方壶分置两地。这次展览,是莲鹤方壶自1950年回到河南博物馆后第一次异地展览。

国博此次举办的《大象中原—河南历史文化展》,是河南重要出土文物首次大规模在北京展出,这些文物充分展现了中原文明的历史起源、发展根脉和传承轨迹,表现出了中原历史文化厚重、包容、大气的特征。

(责任编辑:劳棠)